【概况】:

异名 天 冬(《本经》)。

冬(《本经》)。

基源 为百合科天门冬属植物部分种类的块根。天门冬属全世界约300种;中国约有24种,广布于南北各地。药用的有15种。

原植物 正品天冬一般为天门冬Asparagus cochinchinensis(Lour.)Merr.(A.lucidus Lindl.;A.gaudichaudianus Kunth)。

另有2种在部分地区作天门冬或与天门冬混用:冬刺天门冬Asparagus myriacanthus Wang et S.C.Chen(A.spinosiissimus Wang et S.C.Chen non nud.),又名涅兴(藏名)。滇南天门冬A.subscandens Wang et S.C.Chen,又名天门冬、土天冬、小茎叶天冬、土百部(云南南部)。

历史 原名天 冬,《本经》始载之。宋代苏颂所著《图经本草》中所叙较为详细,云:“处处有之,春生藤蔓,大如钗股,高至丈余,叶如茴香,极尖细而疏滑,有逆刺,亦有涩而无刺者。其叶如丝衫而细散,皆名天门冬,夏生白花,亦有黄色者,秋结黑子,在其根枝傍,入伏后无花,暗结子,其根白或黄紫色,大如手指,长二三寸,大者为胜,颇与百部根相类,然圆实而长,一二十同桩”,所述系此种。《植物名实图考》有天门冬两图,一图即为本种。天冬为少常用中药,主产于贵州湄潭、赤水、望漠,四川涪陵、泸州、乐山,广西百色、罗城,浙江平阳、景宁,云南巍山彝族自治县、宾州,以贵州产量最大,品质亦佳,著名的川天冬实际上多来自贵州,销全国并出口。此外,陕西、甘肃、安徽、湖北、湖南、河南、江西亦产,一般都自产自销。

冬,《本经》始载之。宋代苏颂所著《图经本草》中所叙较为详细,云:“处处有之,春生藤蔓,大如钗股,高至丈余,叶如茴香,极尖细而疏滑,有逆刺,亦有涩而无刺者。其叶如丝衫而细散,皆名天门冬,夏生白花,亦有黄色者,秋结黑子,在其根枝傍,入伏后无花,暗结子,其根白或黄紫色,大如手指,长二三寸,大者为胜,颇与百部根相类,然圆实而长,一二十同桩”,所述系此种。《植物名实图考》有天门冬两图,一图即为本种。天冬为少常用中药,主产于贵州湄潭、赤水、望漠,四川涪陵、泸州、乐山,广西百色、罗城,浙江平阳、景宁,云南巍山彝族自治县、宾州,以贵州产量最大,品质亦佳,著名的川天冬实际上多来自贵州,销全国并出口。此外,陕西、甘肃、安徽、湖北、湖南、河南、江西亦产,一般都自产自销。

块根中含有一天冬酰胺酶,有抑肿瘤作用,目前广泛引起国内外学者的重视。

形态 多年生攀缘草本,全株无毛。块根肉质,在中部及近末端膨大呈纺锤形。茎长1~2m,分枝具棱或狭翅;叶状枝通常每3枚成簇,扁平,或由于中脉龙骨状而略呈锐三角形、镰刀状,长1~3cm,宽1~2cm,叶退化成鳞片状,顶端长尖,基部有木质倒生刺,在茎上的刺长2.5~3mm,在分枝上较短或不明显。花通常2朵腋生,单性,雌雄异株,花淡绿色;花梗长2~6mm;雄花花瓣片6,花丝不贴生于花被片上,花药卵形,长约0.7mm;雌花与雄花大小相似,具6个退化雄蕊。浆果球形,直径6~7mm,成熟时红色,具1颗种子。

花期5~7月,果期8月。(图见《中药志》,第2册,第2版,彩图13)

生境与分布 生于海拔1750m以下的山坡、路旁、疏林下、山谷或荒地上。

分布于华东、中南、西南及河北、山西、陕西、甘肃。

朝鲜、日本、老挝和越南也有分布。

冬刺天门冬与天门冬的主要区别在于叶状枝每6~14成簇,锐三棱形,长0.6~2cm,宽0.5~1mm,茎上部明显具较密的纵凸纹,分枝上的刺长于花梗。花期5月,果期7~9月。

(图见《中药志》,第3册,第2版,272页,图212)生于海拔2100~3100m的开旷山坡、河岸多沙荒地或灌丛下。分布于云南西北部和西藏东南部(察瓦龙)。

本种在西藏作天门冬药用。

滇南天门冬与天门冬的主要区别在于块根直径10~16cm,植株无刺,分枝棱上疏生软骨质齿;叶状枝每3~7枚成簇,宽0.5~0.7mm;雄蕊不等长。花期7~8月,果期9~11月。(图见《中药志》,第2册,第2版,272页,图212)生于海拔850~1700m的林下或灌丛中。

分布于云南南部。常与天门冬混用。

。【生药】:

栽培 不耐严寒,宜于温暖湿润的气候,在土层深厚、富含腐殖质、排水良好的砂质壤土生长。

于3月上旬~4月上旬分根繁殖,将母株挖起,分成数小簇,每簇应有芽1~2个,按行株距33×23cm穴栽,每穴1簇;或用种子育苗繁殖,秋播在9月上旬~10月上旬,春播于3月间播种,按行距17~20cm开沟条播或撒播,每亩用种量10~12.5kg,播后覆细土。幼苗培育1年后定植,春、秋两季均可进行。

栽种密度与分根繁殖相同。每年结合中耕除草,追肥2~3次,雨季注意排水防涝。

当蔓茎长50cm以上时,需设支柱,以利缠绕生长。

采集 秋、冬季采挖,以冬季采者质量较好。

挖出后洗净泥土,除去须根,按大小分开,入沸水中煮或蒸至外皮易剥落时为度,捞出浸入清水中,趁热除去外皮,洗净,微火烘干或用硫黄熏后再烘干。药材主产于贵州湄潭、赤水、望漠,四川涪陵、泸州、乐山,广西百色、罗城,浙江平阳、景宁,云南巍山彝簇自治县、宾川。

鉴别

性状 块根长纺锤形或圆柱形,稍弯曲,长4~18cm,直径5~20mm;表面灰棕色或黄棕色,略具绢丝样光泽或半透明,有深浅不等的纵沟纹及细皱纹。质坚韧或柔润,断面黄白色,角质样,有粘性,皮部厚,中柱明显。气微,味微甘、苦。以肥满、致密、色黄白、半透明者为好。

显微 块根横切面:根被有时残存。皮层宽广,外侧有石细胞,呈长条形、长椭圆形或类圆形,直径32~110μm,壁厚,纹孔及孔沟极细密,有的断续排列成环;粘液细胞散在,草酸钙针晶束存在于椭圆形粘液细胞中,针晶长40~99μm;内皮层明显。

中柱韧皮部束和木质部束各31~135个,相互间隔排列,少数导管深入至髓部,髓细胞亦含针晶束。

(图见《中药志》,第2册,第2版,图211) 粉末:灰黄色,气微,味微甘,带粘性,吸湿性强。 ❶ 石细胞极多,大多单个散在,也有三数个相集,淡橙黄色或无色,呈长方形、长条形或作纤维状,常易碎断,完整者长85~460μm,直径32~88μm,壁厚10~37μm,纹孔细密,孔沟细而短;另有呈类圆形或方形而壁较薄的,直径约至110μm,壁厚6~9μm,纹孔极密而较大。

❷ 草酸钙针晶随处散在或成束存在于粘液细胞中,针晶长40~99μm。

❸ 具缘纹孔导管直径18~110μm,具缘纹孔椭圆形,排列整齐成纵行,有的横向延长成梯纹排列,导管分子端壁倾斜,具梯纹状穿孔板;另有螺纹导管及具缘纹孔管胞。(图见《中药材粉末显微鉴定》,图80)

加工炮制 取原药材,除去杂质及泛油色黑者,洗净,晒至半干,切薄片,干燥。此外,尚有炒制、蜜制、朱砂制等炮制方法。

贮藏 置阴凉干燥处。防潮,防霉,防蛀。

。【化学】:

含天门冬素(Asparagine,天冬酰胺)等19种氨基酸[1]。

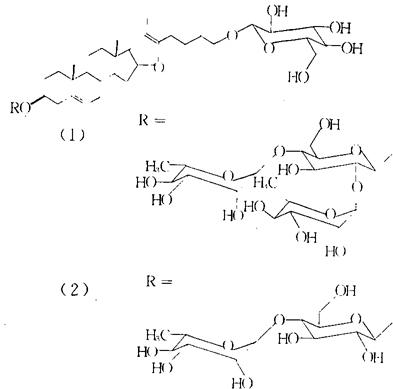

还含苦味甾体皂甙成分,系由异菝葜皂甙元(Smilagenin)、鼠李糖、木糖和葡萄糖组成,另有洋菝葜皂甙元(Sarsasapogenin)[2]。近年分得几种呋甾烷醇类低聚糖甙(()ligofurostanoside):天门冬甙Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ(Asp-Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ)[3]、甲基原薯蓣皂甙(Methylprotodioscin)、伪原薯蓣皂甙(Pseudoprotodioscin)(1)及寡糖呋甾醇甙{Oligofurostanoside,3-O-[α-LRhamnopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranosyl]-26-0-(β-D-glucopyranosyl)-(25R)-furosta-5,20-diene-3β, 26-diol}(2)[4]

还含多种糖类成分:葡萄糖、果糖、7种非还原性低聚糖[1,5]。

含对小鼠S180有明显抑制活性的天门冬多糖(Asparagus polysacharide)A、B、C、D[6]。其它成分有β-谷甾醇和5-甲氧基甲基糠醛[1]。

参考文献 [1]新华本草纲要,第2册,上海科学技术出版社,1991∶516 [2]Chem Pharm Bull 1975;23(3)∶575 [3]Chem Pharm Bull 1979;27(12)∶3086 [4]Planta Med 1988;54(4)∶344 [5]Chem Pharm Bull 1974;22(10)∶2306 [6]沈阳药学院学报 1990;(3)∶197

。【药理】:❶ 抗菌作用 天门冬煎剂在体外试验中对炭疽杆菌、甲型及乙型溶血性链球菌、白喉杆菌、类白喉杆菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌、柠檬色葡萄球菌、白色葡萄球菌及枯草杆菌均有不同程度的抑制作用[1]。

❷ 对肿瘤细胞的影响 体外试验表明,天门冬对急性淋巴细胞白血病、慢性粒细胞性白血病及急性单核细胞性白血病患者白细胞的脱氢酶有一定的抑制作用。并能抑制急性淋巴细胞性白血病患者白细胞的呼吸[2]。

❸ 杀灭蚊蝇幼虫的作用 将切碎的根置水中使其成为0.5~1%浓度,可使其孑孓于72~96h后全部死亡,2~5%浓度,经3~4d可使其中蝇蛆死亡70~100%[3,4]。

参考文献 [1]Chinese Med J 1949;67(12)∶648 [2]肿瘤防治参考资料(江苏省肿瘤协作组), 1972∶79 [3]人民保健 1959;1(10)∶981 [4]寄生虫病研究参考资料(卫生部血吸虫病研究委员会) 1960;(12)∶20

。【药性】:性味 甘、苦,寒。

❶ 《本经》:“苦,平。”

❷ 《别录》:“甘,大寒。”

❸ 《滇南本草》:“甘、微苦,寒。”

❹ 《中药志》:“甘、苦,大寒。”

❺ 《全国中草药汇编》:“甘、微苦,寒。”

归经 肺、肾经。

❶ 《汤液本草》:“入手太阴、足少阴经。”

❷ 《本草经解》:“入手太阴肺经、手少阴心经。”

功效 滋阴,润燥,清肺,生津。

主治 阴虚发热,咳嗽,肺痿,肺痈,吐血,咽喉肿痛,消渴,便秘。 ❶ 《本经》:“主诸暴风湿偏痹,强骨髓,杀三虫。”

❷ 《别录》:“定肺气,去寒热,养肌肤,益气力,利小便,冷而能补。”

❸ 《药性论》:“主肺气咳逆,喘息促急,除热,通肾气,疗肺痿生痈吐脓,治湿疥,止消渴,去热中风。”

❹ 《千金方》:“治虚劳绝伤,老年衰损羸瘦,偏枯不遂,风湿不仁,冷痹,心腹积聚,恶疮,痈疽肿癞,亦治阴痿,耳聋,目暗。”

❺ 《日华子本草》:“治肺气并嗽,消痰,风痹热毒,游风、烦闷吐血。”

❻ 《本草蒙筌》:“能除热淋,止血溢妄行,润粪燥秘结。”

❼ 《植物名实图考》:“拔疔毒。”

❽ 《长沙药解》:“消咽喉肿痛,除咳吐脓血。”

❾ 《全国中草药汇编》:“肺结核,支气管炎,白喉,百日咳,口燥咽干,热病口渴,糖尿病,大便燥结;外用治疮疡肿毒,蛇咬伤。”

❿ 《中草药学》:“乳房肿块。”

用法用量 内服:煎汤,6~12g;熬膏或入丸、散。外用:捣敷。

使用注意 外感风寒致嗽及虚寒泄泻者忌服。 ❶ 《本草经集注》:“垣衣、地黄为之使。畏曾青。

❷ 《日华子本草》:“贝母为使。”

❸ 《本草衍义》:“其味苦,但专泄而不专收,寒多人禁服。”

❹ 《本草正》:“虚寒假热,脾肾溏泄最忌。”

❺ 《中药志》:“脾胃虚寒泄泻者忌用。”

【临床应用】:

配伍应用 ❶ 配麦冬,治阴虚发热,津枯口渴,咽干燥咳,心烦不安,气逆甚至咳血。

❷ 配百合,治肺痿,属虚热者。

❸ 配阿胶,治肺肾阴虚所致的虚羸形瘦,午后潮热,咽干燥咳,痰中带血丝等症。

❹ 配熟地、黄柏,治阴虚火亢,梦遗失精。

❺ 配百部、麦冬,治百日咳,偏于阴虚者。

❻ 配麦冬、北沙参,治肺胃燥热,干咳无痰,咽干舌燥。

❼ 配熟地、党参,治贫血,结核,病后体弱等所致的低热。

❽ 配山慈姑、穿破石,治肺痿、肺痈。

❾ 配生首乌、火麻仁、黑芝麻,治阴虚津枯,肠燥便秘。

❿ 配生地、川贝、百合,治肺虚咳嗽,老年慢性气管炎和肺结核,尤有粘痰难以咯出,久咳而偏于热者。 ⑾配川贝,治咯血。 ⑿配花粉,治痰热结胸。 ⒀配紫菀、饴糖,治肺痿咳嗽。

⒁配乌药,治小肠偏坠。

方选和验方 ❶ 阴阳二气丹(《医宗金鉴》)治脱疽:天门冬、麦门冬、玄参(汤泡去粗皮,以上3味各捣膏),炒五味子、人中白、黄柏各30g,甘草、泽泻,枯矾、青黛各9g,冰片3g。为细末,炼蜜为丸,梧桐子大,朱砂为衣。每服60丸,童便、人乳各20ml,空腹送下。

❷ 三才封髓丹(《大同方剂学》)除心火,益肾水,滋阴养血,宁秘精气等:天冬、熟地、人参各15g,黄柏90g,砂仁30g,甘草(炙)21g。上为末,炼蜜丸,如梧子大,每服50丸,用肉苁蓉15g,切作片,酒浸1宿,次日煎3~4沸,空腹食前送下。

❸ 保肺济生丹(《医醇賸义》)治肺虚而咳,肌表微热,神疲气短,有时火升,失血咽痛者:天门冬、麦冬各4.5g,人参3g,沙参12g,五味子1.5g,玉竹、杏仁、山药各9g,女贞子、茯苓、贝母、茜草根各6g,藕90g。上为末,以藕煎汤代水和丸。

❹ 天门冬丸(《太平圣惠方》)治肺脏壅热,喘促咳嗽,心神烦闷:天门冬、麦门冬,人参、百合、桑白皮、紫菀、杏仁、贝母、赤茯苓各30g,前胡、五味子各1g,甘草(蜜炙)15g。研末,炼蜜为丸,如弹子大,每服1丸,含化咽津。

❺ 天门冬丸(《普济本事方》)治吐血,咯血:天门冬30g,杏仁、贝母、茯苓、甘草、阿胶各15g。研末,炼蜜为丸,如弹子大,每服1丸,含化咽津。

❻ 天门冬丸(《素问病机气宜保命集》)治妇人阴虚咳喘,手足烦热,骨蒸盗汗,口干引饮,面目浮肿:天门冬300g,麦冬240g,生地黄1.5kg。前2味为末,生地黄取汁熬膏与前药末和丸,梧桐子大,每服50丸,水煎逍遥散送下。

❼ 天门冬丸(《医学正传》)治血虚肺燥,皮肤折裂及肺痿咳脓血证:天门冬(新掘者不拘多少)洗净,去心、皮,细捣,绞取汁澄清,以布滤去粗滓,用银锅或砂锅慢火熬成膏。每用1~2匙,空腹温酒调服。

❽ 天门冬汤(《外台秘要》)治风湿体痛,恶风微肿:天门冬、麻黄、生姜各90g,葛根、桂心各120g,芍药、甘草(炙)各60g,杏仁50枚。水煎服。

❾ 天门冬饮(《医宗金鉴》)治肝经风邪壅盛,二目睛珠旋转不定,轻则瞳仁偏斜,重则瞳仁反背:天门冬、知母、茺蔚子各3g,赤茯苓、羌活、人参各2.1g,防风、五味子各1.5g。为粗末,水煎,食后服。

❿ 天门冬散(《圣济总录》)治虚劳脱营,气血耗夺,形体毁沮,失精少气,洒洒然时惊:天门冬、菖蒲、远志、桂枝、熟地黄、山茱萸、石韦、白术各30g,茯苓60g。为末,每服0.6g,热水调下。 ⑾天门冬丸(《证治准绳》)治中消初起,食已如饥,手足烦热,背膊疼闷,小便白浊:天冬(去心)、土瓜根、天花粉、熟地黄、知母、肉苁蓉(酒浸)、鹿茸(酒炙)、五味子、赤石脂、泽泻各45g,鸡内金(炙)3具,桑螵蛸(炙)10枚,煅牡蛎60g,苦参30g。为末,炼蜜为丸,梧桐子大。

每服27丸,食前,粟米汤送下。 ⑿门冬饮子(《病因脉治》)治伤燥咳嗽,口渴唇焦,烦热引饮,吐痰不出或痰中带红,喘急咳嗽:天门冬、麦门冬、桑白皮、枳壳、桔梗、荆芥、甘草。

水煎服。 ⒀门冬清肺汤(《证治准绳》)治麻疹退后,咳甚气喘频作,甚至饮食汤水俱呛:天门冬、麦门冬、知母、贝母、桔梗、款冬花、甘草、牛蒡子、杏仁,马兜铃、桑白皮,地骨皮各等份,为粗末,水煎,食后服。

⒁门冬清肺饮(《内外伤辨惑论》)治脾胃虚弱,气促气弱,精神短少,衄血吐血:紫菀4.5g,黄芪、白芍药、甘草各3g,人参、麦门冬各1.5g,当归身0.9g,五味子3个。为粗末,分作2服,水煎,食后服。

⒂滋阴消化丸(《疡医大全》)治肺痈:天门冬、枸杞子、麦门冬,知母(酒洗)、当归(酒洗)、生地黄(酒洗)、熟地黄(酒煮)、川贝母各60g,五味子21g,牡丹皮、山茱萸、玄参各30g,茯苓、山药各45g。为末,炼蜜为丸。

每服9g,空腹白开水送下。 ⒃《山东中草药手册》:“治扁桃体炎、咽喉肿痛:天冬、山豆根各9g,水煎服。” ⒄云南中医杂志 1991;(5):“治不伴有临床症状的精子制动症:天门冬、生地、麦冬、炙首乌、鹿角胶、鹿角霜各15g,当归20g,焦柏、知母,赤芍、丹参各10g,口芪30g。水煎服。

” ⒅《中国民间实用医方》:“治阴虚火旺的巅顶头痛:天冬15g,牡蛎30g。水煎,每日1剂,分3次温服。”

单方应用 ❶ 《云南中草药》:“治疝气:鲜天冬(去皮)15~30g,水煎,点酒为引内服。”

❷ 《临床验方集锦》:“治功能性子宫出血和妊娠期负重引起的出血:生天门冬15~30g(鲜30~90g),水煎服,每日1次,红糖为引,煎药需用砂锅,勿用铁器。”

❸ 肿瘤防治参考资料,(江苏省肿瘤协作组)1972:“治乳房肿瘤,对一般良性乳房肿瘤,尤其是乳腺小叶增生,疗效显著:鲜天门冬(剥去外皮,隔水蒸熟)60g,3次分服,亦可制成片剂内服,或注射剂供肌肉或静脉注射。”

❹ 新医药资料,(江西药科学校)1972:“扩张宫颈:选择大小及弯度适当(长5~7cm,直径3~6mm)、表面光滑天门冬1条,末端系1纱线,浸泡于95%乙醇中,暴露宫颈外用,以长镊子夹住天门冬的系线端,另一端对准宫颈口徐徐插入,达子宫颈管内口。阴道内填塞纱布1块,以防天门冬脱落。约12小时即可行刮宫术。”

❺ 《福建药物志》:“治便秘:天门冬、郁李仁各9g,水煎服。”

❻ 《福建药物志》:“治百日咳:天冬9g,百都6g。水煎服。”

❼ 《陕甘宁青中草药选》:“治肺结核、咯血:天门冬42g,白及9g。水煎服。”

❽ 《全国中草药汇编》:“治早期乳癌:鲜天门冬洗净后捣碎榨汁,加1%苯甲酸。每天3次,每次服汁相当于鲜天门冬(连皮)90g,用时兑适量黄酒,饭前服。”

食疗 ❶ 《补缺肘后方》:“治肺痿咳嗽,吐涎沫,心中温温,咽燥而渴者:生天冬捣取汁400ml,酒400ml,饴糖30g,紫菀12g,入铜器煎至丸,服如杏子大1丸,日3服。”

❷ 《云南中草药》:“催乳:天冬60g,炖肉服。”

❸ 天门冬酒(《纲目》)治阴虚咳嗽,肺痿症,肺痈症:冬日用天门冬(去心)煮汁,同曲,米适量酿酒,或用米酒1500g干净瓶中浸天门冬5日,去渣,每服20~40ml,常令酒气相接,勿令大醉。

❹ 天门冬酒(《普济方》)延年不老:淳酒400ml,细曲末500g,糯米300g淘净,天门冬煎150g。先以酒浸曲,然后炊糯米为饭,将天门冬煎,拌和令匀,入瓮中密封,制酒。

每服100ml,日再服。

❺ 天门冬酒(《纲目》)治五劳七伤,癫痫恶疾:天门冬(去心)500g,米500g,曲适量。

制酒。每服20ml,日服2次,久服。

。【医药家论述】:❶ 寇宗奭《本草衍义》:“天门冬,治肺热之功为多,其味苦,但专泄而不专收,寒多人禁服。”

❷ 陈嘉谟《本草蒙筌》:“天、麦门冬,并入手太阴经,而能祛烦解渴,止咳消痰,功用似同,实亦有偏胜也,麦门冬兼行手少阴心,每每清心降火,使肺不犯于贼邪,故止咳立效;天门冬复走足少阴肾,屡屡滋肾助元,令肺得全其母气,故消痰殊功。盖痰系津液凝成,肾司津液者也,燥盛则凝,润多则化,天门冬润剂,且复走肾经,津液纵凝,亦能化解。麦门冬虽药剂滋润则一,奈经络兼行相殊,故上而止咳不胜于麦门冬,下而消痰必让于天门冬尔。先哲亦曰,痰之标在脾,痰之本在肾。

又曰,半夏惟能治痰之标,不能治痰之本。以是观之,则天门冬惟能治痰之本,不能治痰之标,非但与麦门冬殊,亦与半夏异也。

”

❸ 倪朱漠《本草汇言》:“天门冬,润燥滋阴,降火清肺之药也。统理肺肾火燥为病,如肺热叶焦,发为痿痈。吐血咳嗽,烦渴传为肾消,骨蒸热劳诸证,在所必需者也。前人有谓除偏痹,强骨髓者,因肺热成痿,肾热髓枯,筋稿不荣而成偏痹者也。

天门冬阴润寒补,使燥者润,热者清,则骨髓坚强,偏痹可利矣。然必以元虚热胜者宜之。

”

❹ 黄元御《长沙药解》:“天门冬清金化水,止渴生津,消咽喉肿痛,除咳吐脓血。《伤寒》麻黄升麻汤用之,治厥阴伤寒,大下之后,咽喉不利,吐脓血、泄泻不止者,以其清火逆而利咽喉,疗肺痈而排脓血也。天冬润泽寒凉,清金化水之力,十倍麦冬,土燥水枯者甚为相宜。

阳明伤寒之家,燥土贼水,肠胃焦涸;瘟疫斑疹之家,营热内郁,脏腑燔蒸;凡此闭涩不开,必用承气,方其燥结未甚,以之清金泄热,滋水滑肠,本元莫损,胜服大黄。

又或疮疡热盛,大便秘塞,重剂酒煎,热饮亦良。其性寒滑湿濡,最败脾胃而泄大肠,阳亏阴旺,土湿便滑者宜切忌之。

其有水亏宜饵者,亦必制以渗利之味,防其助湿。”

❺ 张德裕《本草正义》:“天门冬肥厚多脂,《本经》虽曰苦平,其实甚甘,气薄味厚,纯以柔润养液为功。《本经》主暴风,盖指液枯内动之风而言,滋润益阴,则风阳自息,此即治风先治血之义。

痹亦血不养筋之病,正与风燥相因而至,故治风者亦能治痹,非以祛外来之风痹。惟湿为阴寒之邪,痹病固亦有因于湿者,然必无甘寒阴药,可治湿痹之理,盖传写者误衍之,天冬柔润,岂可以疗阴霾之湿邪痹著?《本经》又曰强骨髓,则固益液滋阴之正旨,三虫伏尸,即血枯液燥之劳瘵,甘寒清润,原以滋燥泽枯,是以治之。《别录》谓保定肺气,则以肺热叶焦、燥金受灼而言,甘寒润燥,本是补肺正将……养肌肤,益气力,皆阴液充足之义。

利小便者,肺金肃降,而水道之上源自清,亦津液霈霈,而膀胱之气化自旺,固非为湿热互阻之水道不利言也而结之以冷而能补一句,则可知天冬偏于寒冷,惟燥火炽盛,灼烁阴液者宜之,而阳气式微者,即有不胜其任之意。此《别录》所以有大寒二字,而六朝以来诸家《本草》,固无一非以治燥火之症也。”“甄权谓治肺气咳逆,喘息促急,则以肺金枯燥,气促不舒而言,故宜此甘寒柔润以滋养之,则气逆可平,喘息可定,即《别录》保定肺气之意。张洁古亦谓治血热侵肺,上气喘促,皆为虚症一边著想,而浊痰窒息之喘促咳逆,必非其治。

甄权又谓治肺痿生痈、吐脓,除热,则痿即肺热叶焦,甘寒润之宜也,而痈则痰火俱盛,咯吐脓血,只可苦寒清泄,断不宜此柔润多脂之药,一虚一实,大有径庭,连类及之,不无误会,而洁古因此遂有苦以泄滞血一语,实与此药性情不符,不可不辨。唯在肺痈欲愈,脓痰已减之时,浊垢既去,正气已伤,余焰尚盛,则天冬大寒,能泄余热,味清而不甚腻厚,庶几近之。

此病情有始传末传之分,邪势有轻重缓急之辨,必不可浑而言之,漫无区别。王海藏谓治痿厥嗜卧,足下热而痛,是即肺热成痿,阴虚多火之候,孙真人亦谓阳事不起,宜常服之,正以阴精消烁,废而不用,故宜益阴以滋其燥。

”

- 自叹壮志未酬、虚度光阴是什么意思

- 自叹 - 孟郊是什么意思

- 自叹 - 孟郊 - 愁与发相形,一愁白数茎。有发能几多,禁愁日日生。古若不置兵,天下无战争。古若不置名,道路无欹倾。太行耸巍峨,是天产不平。黄河奔浊浪,是什么意思

- 自叹弗如是什么意思

- 自叹愚蒙过甚,徒劳设药防拘。是什么意思

- 自叹自乐是什么意思

- 自吃庾郎三韭饭,不尝楼护五侯鲭。是什么意思

- 自吃自是什么意思

- 自吃自的肉是什么意思

- 自各儿是什么意思

- 自同寒蝉是什么意思

- 自名是什么意思

- 自名体是什么意思

- 自后者人先之,自下者人高之。是什么意思

- 自后者,人先之;自下者,人高之是什么意思

- 自后者,人先之;自下者,人高之。是什么意思

- 自向思维是什么意思

- 自君之出矣是什么意思

- 自君之出矣 - 张九龄是什么意思

- 自君之出矣(颜师伯)是什么意思

- 自君作古是什么意思

- 自君作故是什么意思

- 自吟亭是什么意思

- 自吟自嗲是什么意思

- 自吟诗送老,相对酒开颜。是什么意思

- 自含秋露贞姿洁,不竞春妖冶态浓是什么意思

- 自启角色是什么意思

- 自吸泵是什么意思

- 自吸离心泵是什么意思

- 自吹是什么意思

- 自吹法螺是什么意思

- 自吹自唱是什么意思

- 自吹自捧是什么意思

- 自吹自擂是什么意思

- 自吹自擂;自高自大;自轻自贱是什么意思

- 自告是什么意思

- 自告奋勇是什么意思

- 自告奋勇自报奋勇是什么意思

- 自告奋勇,自我推荐是什么意思

- 自呜钟是什么意思

- 自周全是什么意思

- 自呼是什么意思

- 自命是什么意思

- 自命不凡是什么意思

- 自命不凡者是什么意思

- 自命太高是什么意思

- 自命屈强书生是什么意思

- 自命清高是什么意思

- 自命过高是什么意思

- 自命非凡是什么意思

- 自命风流是什么意思

- 自命风雅是什么意思

- 自命风雅的文人是什么意思

- 自咎是什么意思

- 自咏是什么意思

- 自咬自是什么意思

- 自哀自叹是什么意思

- 自哭自笑是什么意思

- 自唱曲子自做戏是什么意思

- 自唾罢休是什么意思