是为使用土地而支付给土地所有者的费用。

它与租金不同,后者是土地使用者为获得土地的使用权而支付给土地所有者的全部货币额,其中除了“真正的地租”外,还可能包括投入土地的固定资本的利息和折旧(马克思,1975a,P.705)。地租分为级差地租(differential rent)和绝对地租(absolute rent),前者是由土地经营的垄断造成的,后者是由土地所有权的垄断造成的。

1.古典地租理论的矛盾

(1)李嘉图——马克思的级差地租学说。

级差地租理论是由韦斯特(West)、马尔萨斯(Malthus)、托伦斯(Torrens)和李嘉图(Ricardo)几乎在同一个时期(1815)各自独立地提出的。

但在这四位经济学家中,只有李嘉图试图在价值论的基础上阐明级差地租的来源及其量的规定,所以,级差地租理论与李嘉图的名字紧密地联系在一起,并成为李嘉图学说中最负盛名的一部分。然而,李嘉图的级差地租与价值规定之间,存在著尖锐的矛盾。

李嘉图认为,级差地租之所以产生,是因为随著人口的增加以及对农产品需求的增加,人们不得不进而耕种质量较差的土地,而一切商品,不论是工业制造品、矿产品还是土地产品,其价值都是由最劣等生产条件下的劳动耗费决定的,这样,较优等条件的产品的市场价值与个别价值之间的差额就转化为级差地租。以表1为例:

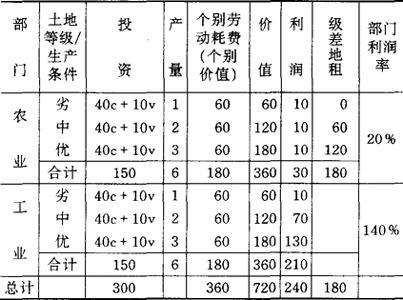

表1

表1说明,工农业部门全部生产耗费为360(假定剩余价值率为100%),却创造了720的价值,总量为60的剩余价值,却表现为240利润+180地租。

显然,工业部门180的超额利润和农业部门180的级差地租成了无源之水,无本之木,这是违背劳动价值论的。不仅如此,由于农业部门在扣除了地租后,只能得到20%的利润,而工业部门不交租,却得到了140%的利润,这是违背平均利润率规律的。

李嘉图体系的上述矛盾,在马克思级差地租理论中得到了解决。马克思指出,农产品价值是由劣等条件下的个别劳动耗费(个别价值)决定的,而工业品价值则是由平均生产条件下的个别劳动耗费(个别价值)决定的。

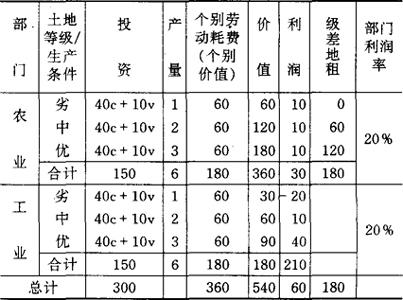

以表2为例:

表2

因此,马克思认为,级差地租的源泉是优等地和中等地的农业雇佣工人创造的超额剩余价值即超额利润。

(2)绝对地租存在的条件。

李嘉图只承认级差地租,而否认绝对地租,他认为投入最劣等土地的资本只提供平均利润,不提供任何地租。绝对地租概念是由马克思(1975a,1975b)提出的,它原本是指农业资本家支付给土地所有者的租金,不管土地的肥沃程度如何。

马克思认为,绝对地租存在的原因或条件是土地所有权的垄断,他指出,只要存在著土地所有权的垄断,哪怕是使用劣等土地也必须支付地租,否则就意味著土地所有权的废除,即使不是法律上的废除,也是事实上的废除(1975a)。马克思认为,绝对地租来源于农产品价值与生产价格的差额,这实际上等于承认绝对地租的存在要以农业资本有机构成低于工业资本有机构成为前提。

2.级差地租Ⅰ与级差地租Ⅱ

马克思认为,由于形成条件不同,级差地租分为两种形态,即级差地租Ⅰ与级差地租Ⅱ。级差地租Ⅰ是由于土地肥沃程度不同和地理位置优劣而产生的级差地租。

级差地租Ⅱ是由于在同一块土地上连续增加投资的资本生产率不同而产生的级差地租。级差地租Ⅰ是级差地租Ⅱ产生和存在的基础。

在超额利润转化为级差地租的理论概括中,马克思指出,级差地租Ⅰ与级差地租Ⅱ也是有所不同的。构成级差地租Ⅰ的超额利润,在租约内规定为土地所有者所有。

构成级差地租Ⅱ的超额利润,在租约期满前归投资者所有,而在租约期满后签订新租约时,会通过提高地租额转归为土地所有者所有。

参考文献:

马克思,1975a,《资本论》第3卷,人民出版社。

马克思,1975b,《剩余价值理论》,人民出版社。

李嘉图,1962,《政治经济学及赋税原理》,商务印书馆。

- 思美庐是什么意思

- 思群是什么意思

- 思翁是什么意思

- 思考是什么意思

- 思考、写作或处理事情细致周密是什么意思

- 思考、记忆等能力是什么意思

- 思考之轮是什么意思

- 思考分析问题的能力是什么意思

- 思考器是什么意思

- 思考小说是什么意思

- 思考探求是什么意思

- 思考 斟酌是什么意思

- 思考的程度是什么意思

- 思考的线索是什么意思

- 思考能力是什么意思

- 思考辨别是什么意思

- 思考辨析是什么意思

- 思考过去的事情,从中总结经验教训是什么意思

- 思考,探究是什么意思

- 思考,考虑是什么意思

- 思耆斋是什么意思

- 思而不学则殆是什么意思

- 思而不学则殆。是什么意思

- 思耕是什么意思

- 思耕亭是什么意思

- 思聪录是什么意思

- 思能是什么意思

- 思脍是什么意思

- 思膈是什么意思

- 思臧是什么意思

- 思致是什么意思

- 思节是什么意思

- 思若是什么意思

- 思若宿构是什么意思

- 思若泉涌是什么意思

- 思若泉涌 苏颋是什么意思

- 思若涌泉是什么意思

- 思若风发是什么意思

- 思若风发,言如激泉是什么意思

- 思苦自看明月苦,人愁不是月华愁是什么意思

- 思苦通真理,吟清合大和。是什么意思

- 思范是什么意思

- 思茅地区是什么意思

- 思茅地区旅游局是什么意思

- 思茅市交通旅行社是什么意思

- 思茅市旅行社是什么意思

- 思茅市航空旅行社是什么意思

- 思茅松是什么意思

- 思茅松毛虫是什么意思

- 思茅腐婢是什么意思

- 思茅苗民起义是什么意思

- 思茅黄檀是什么意思

- 思茗斋是什么意思

- 思茗斋集是什么意思

- 思荔亭是什么意思

- 思莼是什么意思

- 思莼米是什么意思

- 思莼菜羹是什么意思

- 思莼馆是什么意思

- 思莼鲈是什么意思