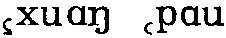

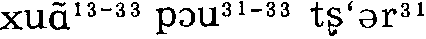

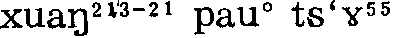

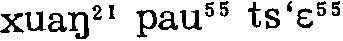

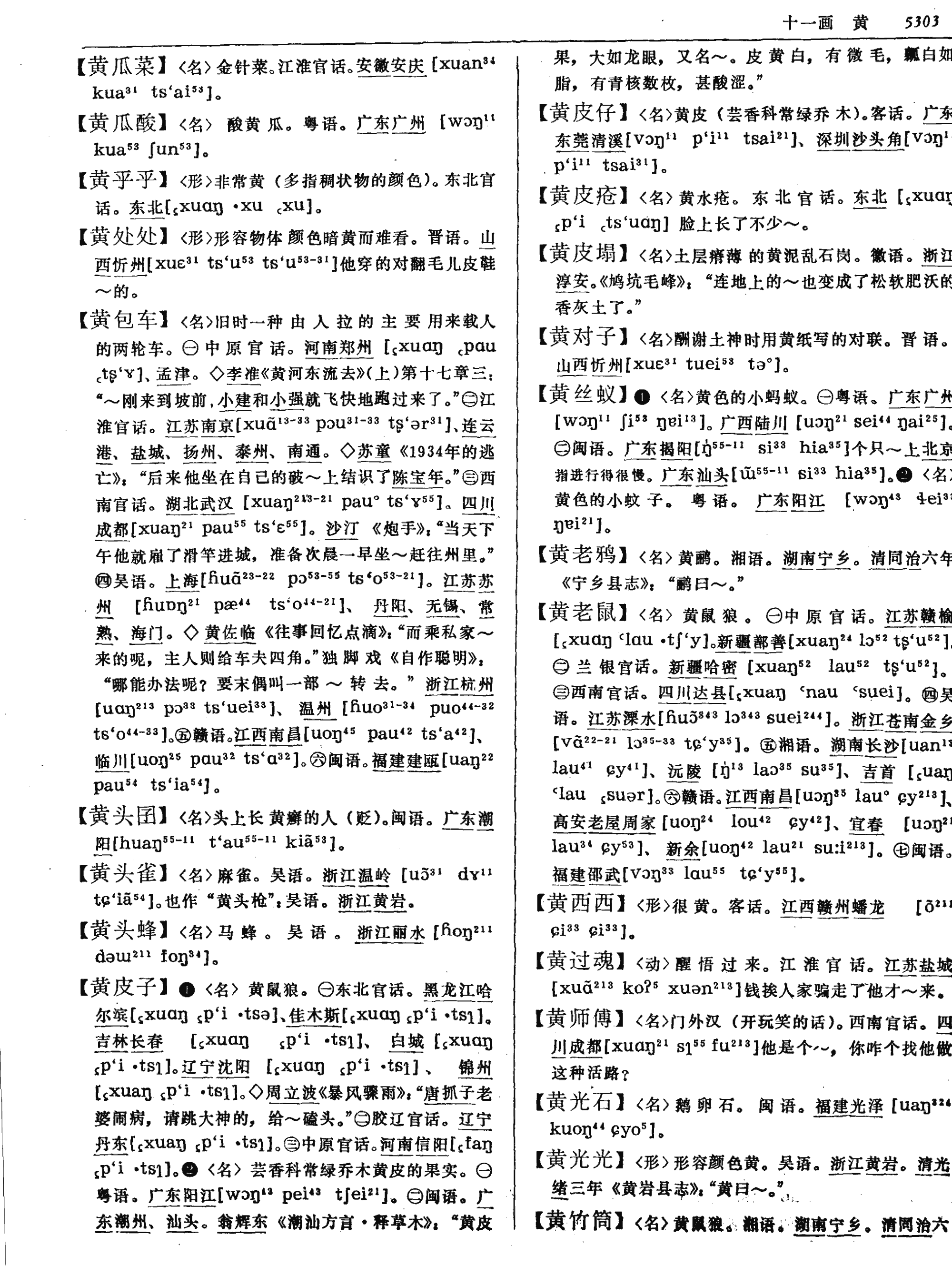

黄包车huang2 bao1 ce1

(名)人力车。

〗、孟津。

〗、孟津。 〗、连云港、盐城、扬州、泰州、南通。

〗、连云港、盐城、扬州、泰州、南通。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、丹阳、无锡、常熟、海门。

〗、丹阳、无锡、常熟、海门。 〗、温州〖

〗、温州〖

〗。

〗。 〗、临川〖

〗、临川〖 〗。

〗。

〗。

〗。

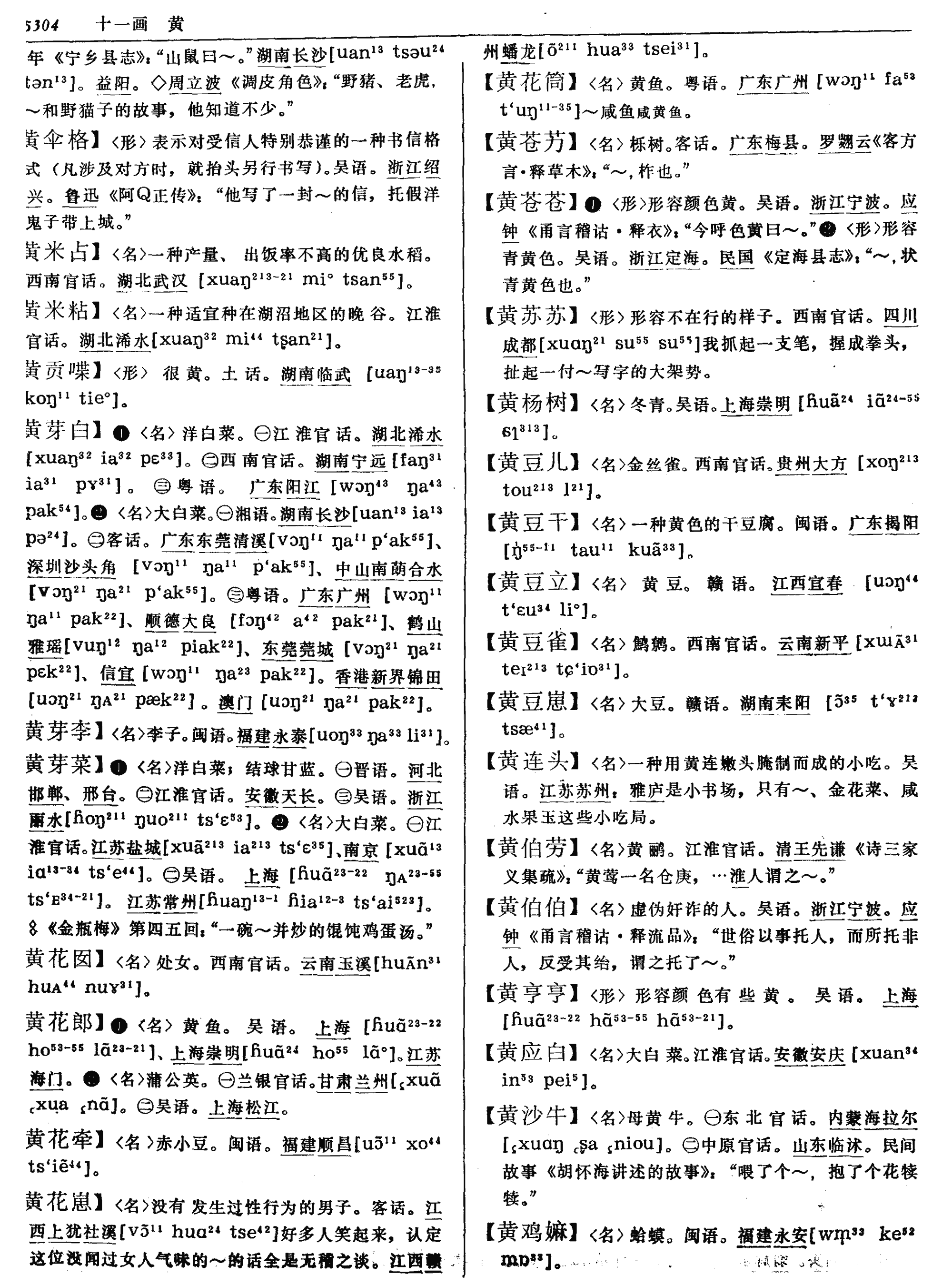

黄包车

旧时一种用人拉的双轮车叫 “黄包车”。车身前有两根长把( bà) ,把端有横木相连。“豪华”一点的黄包车客人踏脚的地方,安装有脚铃,路上人多的时候,客人踩一下脚铃会让路人听见铃声后避让。当然,这种车主要是有钱人专用的。

“黄包车”就是后来称作的 “人力车”。旧时曾被 “租界”的外国人专用,又叫做 “洋包车”。为什么叫 “人力车”,顾名思义,好理解,是用人力拉的车。为什么叫 “洋包车”,也好理解,是 “洋人”包用的车。

为什么叫 “黄包车”呢? 这 “车”与 “黄”有什么关系呢?

原来,当时的车夫上身都穿有一件黄马褂,这样在人群、人流中便显得较为显眼,以利于人们叫租或避让。不过,车夫在拉客人跑行时,遇到路人多的时候,口中会不断地喊着 “借光! 借光! 让一让,让一让”。人力车夫或 “黄包车”夫是很累、很辛苦的。

黄包车huáng bāo chē

〈 方〉人力车。1909年《图画日报》第八十号:“黄包车在马路上兜揽生意。”1913年朱文炳《海上光复竹枝词》:“黄包车亦价钱昂,一句钟须两角洋。打气轮盘平坦甚,管教坐客也悠扬。”1917年徐珂《清稗类钞·舟车类·上海之车》:“光绪戊申以还,公共租界及法租界皆行驶电车。旋又有黄包车出焉,其车之形式类腕车,惟稍低,且为橡皮轮。”

各种动力的车

用人力推动的独轮或双轮小车:扁乘 舆车手车 手推车

人力推挽载人的车:洋车 胶皮车 人力车 黄包车

一种人力或兽力牵引的大车:板车

古代用人拉着走的车子:辇

用畜拉的车:牛车 羊车 犊车 鹿车

驴拉的车:驴车 驴辇

牵引铁路车辆的动力车:机车 火车头

用机车带动在铁路行驶的车:火车 火龙 铁车 列车 铁火轮

有铁棚的火车:铁闷子车

用内燃发动机带动的车:汽车

汽车中的小轿车:小车 卧车

载重的汽车:卡车

装甲汽车或装甲列车:铁甲车

用电作动力的公共交通工具:电车

电车的旧称:电气车

黄包车

旧时一种用人拉的车,20世纪20年代~40年代四川城镇重要客运工具。因从日本传入中国,故称 “东洋车”。清光绪二十五年 (1899年),成都首次出现 “东洋车”,10年后在成都设厂制造。上部为带座的轿斗、轿篷,下部由两个充气胶轮、车轴、减震弹簧等组成,车身前有两根长柄,柄端有横木相连,主要用于载人。一人乘坐,一人拉行,一般负荷100千克左右。具有乘坐舒适,拉动省力,速度较轿子、滑竿快等优点,经营者又有利可图,故发展迅速。1937年,全省已有短途黄包车1万余辆,长途黄包车6300辆。抗日战争时期,汽车受军事管制,主要承运军需物资,城市民间客运及零星货运多由黄包车承运。1945年是四川黄包车极盛时期,全省共有黄包车27120辆,车夫及维修工人55900人。抗日战争胜利后,汽车由军运转向民运,城市公共汽车有较大发展,多数客源、货源改由货车及公共汽车承运,黄包车业务日趋清淡,车数锐减。1949年全省黄包车下降到13000辆,比1945年减少50%。中华人民共和国成立后,四川城市公共汽车逐渐增多,基本能满足乘客需要,加之社会风气改变,人民不愿乘坐人拉人的黄包车,致使黄包车业务渐趋停顿。1950年7月,成都、重庆两市先后成立人力车工会筹备会,组织20000多拉车工人进行生产自救,改制车型,由拉客转为拉货。到1953年,四川的黄包车已逐步改为脚踏三轮车或机动三轮车。

黄包车

一种人力车。1873年,在上海的法国人自日本引进,并向租界当局申请发照营业。由于人力车结构比独轮车轻便,成为当时上海新颖的载客交通工具。不久即获很大发展,取代独轮车、轿子,成为城市客运的主力。由于人力车造价较低,私人购用代步的也日渐增多,称作包车。

双辕椅式挽车

黄包车ricksha;rickshaw

依靠人力在前面拉动的两轮交通工具。中国最早于1873年6月出现在上海,由日本引入,故初名东洋车,1913年规定车身涂以桐油或黄色油漆,遂得现名。最初车身很高,车轮用木料制成,行走时响声刺耳,颠簸不定,乘坐很不舒适。经改良,车身放低,改用橡胶车胎,乘坐安稳舒适,渐受欢迎,成为19世纪末到 20世纪中叶城市交通的重要组成部分。

黄包车huang bao che

rickshaw

- 谎杆是什么意思

- 谎架是什么意思

- 谎架子是什么意思

- 谎汉是什么意思

- 谎汉子是什么意思

- 谎状是什么意思

- 谎皮是什么意思

- 谎皮匠是什么意思

- 谎皮态是什么意思

- 谎皮流儿是什么意思

- 谎皮瘤儿是什么意思

- 谎神爷是什么意思

- 谎秀才是什么意思

- 谎称是什么意思

- 谎称考绩年满案是什么意思

- 谎花是什么意思

- 谎花儿是什么意思

- 谎规模是什么意思

- 谎言是什么意思

- 谎言作答是什么意思

- 谎言就怕三当面是什么意思

- 谎言腿不长是什么意思

- 谎言腿短是什么意思

- 谎言 [英国]雷利爵士是什么意思

- 谎言(话)是什么意思

- 谎言,虚妄不实的话是什么意思

- 谎诈是什么意思

- 谎词是什么意思

- 谎话是什么意思

- 谎话连篇是什么意思

- 谎语是什么意思

- 谎诱是什么意思

- 谎说是什么意思

- 谎骗是什么意思

- 谎骗威胁是什么意思

- 谎骗引诱是什么意思

- 谎骗欺侮是什么意思

- 谎骗欺诈是什么意思

- 谎骗的诺言是什么意思

- 谎骗,说假话是什么意思

- 谎鬼是什么意思

- 谎売儿是什么意思

- 谏是什么意思

- 谏不足听者,辞不足感心也。是什么意思

- 谏义利是什么意思

- 谏义里国是什么意思

- 谏之双美,毁之两伤。是什么意思

- 谏书是什么意思

- 谏书的草稿是什么意思

- 谏书稀庵是什么意思

- 谏争是什么意思

- 谏争如流是什么意思

- 谏于未形者上也。是什么意思

- 谏于未形者,上也;谏于已彰者,次也;谏于既行者,下也是什么意思

- 谏伏青蒲是什么意思

- 谏伐匈奴书是什么意思

- 谏函是什么意思

- 谏切是什么意思

- 谏劝是什么意思

- 谏司是什么意思