〗。

〗。

麻风

病名。见《外科摘录》卷二。即疠风。见该条。

麻风

即麻风病。也称疠风。

麻风leprosy

系由麻风杆菌而引起的一种慢性、接触性传染病。当人体抵抗力低下后,皮肤或粘膜有破损,接触有传染性的麻风病人时,方可发生本病。临床表现有结核型麻风和瘤型麻风两型。结核型可在四肢、躯干、面部、臀部等处发生斑疹状或高起于皮肤的损害;亦可出现周围神经粗大变硬和功能的障碍。瘤型可在皮肤上出现各种形态凸起的改变或内脏与粘膜等其他部位的损害。本病又可分为两类:未定类麻风和界线类麻风。未定类麻风皮肤与神经的损害较轻,查菌阴性,传染性小,缺乏稳定性。界线类麻风兼有瘤型和结核型特点,查菌阳性,有传染性,不稳定,多数演变为瘤型。治疗:可用麻风宁等药物,近些年在麻风防治中已取得很大进展,对某些麻风病人亦无需与正常人隔绝集中治疗。

麻风

又称麻风病、疯气病。因感热麻风毒邪而引起。症见初起患处皮肤麻木不仁,次成红斑,继则肿溃无脓,久之可蔓延全身肌肤,出现眉落、目损、鼻崩、唇裂、足底穿等重症。治宜隔离患者,驱风杀虫。❶初起,用皂角刺,烧枯为末,大黄煎浓汤调服。

❷苍耳草,熬成膏,饭后冲开水服。

❸药角叶、见风消、一匹红、半边风、黄皮兆、碎米树、杨梅树、两面针、大叶树,煎水洗澡。

❹断肠草、桃山风、九里明、金银花,煎水外洗。

麻风máfēnɡ

即疠风。详该条。

麻风

麻风为麻风分支杆菌感染所引起的慢性肉芽肿性变化。主要侵犯网状内皮系统、皮肤、神经和血管。一般均认为是接触传染,在我国已获得控制。麻风一般分为麻风瘤和神经两型,但可同时混合存在。瘤型主要波及皮肤、皮下组织、粘膜和内脏次之。晚期可出现典型的“狮形脸”。由于较少累及神经,故变化较少,主要为麻风瘤直接侵犯的改变。神经型则神经增粗、硬化和形成小结节以及神经功能变化,如感觉迟钝和消失,肌肉萎缩和神经营养性变化。骨变化主要由于神经营养障碍和继发于感觉和运动的障碍易于引起反复创伤和感染所导致的畸形。手部肌肉萎缩和挛缩可形成“鹰爪手”。鼻骨可由粘膜麻风瘤的侵犯而吸收,并可扩大形成上颌骨和齿槽突的破坏。

X线表现: (1)原发性骨质变化:主要由于肉芽组织所引起。开始显示局部骨质稀疏,骨皮质内缘缺损,骨髓腔增宽和局部软组织梭形肿胀,偶有营养孔增大。随后病灶边缘逐渐变明显,常为2~6mm大小的穿凿状骨质缺损,并可互相融合而扩大,边缘可有硬化现象,也可呈蜂窝状或囊样改变。多侵犯近节指骨近端和掌(跖)骨近端,如缺损靠近关节面,骨质可因重力而被压缩。

(2) 继发性变化: 为本病所引起的神经血管营养不良和知觉消失,加之外伤和感染而形成。可出现骨营养孔的增宽。广泛骨质疏松,肌肉萎缩,手足骨胳吸收。手骨的吸收始于运用最多的手指如拇、食指,然后波及其他各指,从尖端的簇状向近端逐渐脱落。由于体重压力的不匀,足骨的吸收多见于跖趾关节和跗骨。晚期可使所有指(趾)掌(跖)全部脱落。骨胳呈笔尖状萎缩以掌(跖)骨为最典型。有些病例大关节可发生神经性骨关节病。

麻风

麻风是由麻风杆菌引起的慢性传染病,主要流行于热带及亚热带地区。我国东南沿海及长江流域过去麻风病人也较多。解放后经过积极防治,病例显著减少,流行范围也缩小。但因麻风的潜伏期较长,早期常无症状,防治工作各地也不平衡,因此为了控制与消灭麻风,仍须努力防治。

病因 麻风杆菌是Hansen (1873)首先从麻风病人的皮肤结节中发现的,学名为麻风分枝杆菌。其形态与结核杆菌相似,呈小棒状,或稍弯曲,长2~6μm,宽0.2~0.6μm,往往聚簇成球团样或束状排列,抗酸染色阳性。在电镜下可见麻风杆菌的超微结构,有弥漫性外层、外壁物质、细胞壁、细胞浆膜、内浆膜系统、细胞浆匀质小体、多磷酸盐体、胞浆内空泡、细胞核。麻风病人是麻风杆菌的天然宿主。瘤型及界线类麻风病人含菌较多,而结核样型麻风病人一般查不到菌。麻风杆菌主要寄存于皮肤、粘膜、周围神经、淋巴结和网状内皮系统的器官中,其排出体外的途径主要是通过粘膜 (鼻粘膜与喉粘膜)。瘤型麻风病人的鼻涕及破溃的皮肤结节中往往含有大量麻风杆菌。麻风杆菌从病人身体排出后,不易长期生存,在阳光与干燥的条件下,很快死亡,但在阴暗潮湿的条件下可存活几天之久。麻风杆菌的体外培养尚未成功。将麻风杆菌接种于小白鼠的足垫中,可以获得局部的有限的繁殖,接种的菌量为几千条至几万条菌,可于6~8个月内繁殖几十倍至一百倍左右,其繁殖一代的时间平均约13天。这种鼠足垫模型目前已成功地应用于药物筛选、化疗试验、验证耐药菌株、判断细菌活力等研究工作。近年报告,将麻风杆菌接种于犰狳 (美洲的一种低级哺乳动物),可以产生严重的播散性麻风病变,神经也受侵犯,与人类的瘤型麻风相似。因此,实验感染犰狳是研究麻风病的一个比较理想的动物模型。流行病学 在麻风流行地区往往发现有传染源 (排菌的麻风病人) 的迁入或有人去过流行区与传染源接触的历史。过去认为麻风的传染主要是含有麻风杆菌的皮肤或粘膜损害与有破损的健康人皮肤或粘膜的直接接触所致,间接接触麻风病人用过的衣服、被褥、毛巾、食具等也会传染。近年研究认为,鼻粘膜是麻风杆菌的主要排出途径,鼻分泌物中的麻风杆菌离开人体后,仍能存活几天时间,这样带菌的尘埃或飞沫就有可能进入健康人的呼吸道而导致感染。至于吮吸昆虫是否也可能传染麻风还在进一步研究中。但从流行病学来看,传染源周围的人群发生麻风病者毕竟是少数。即使是麻风病人的配偶被染者也不超过5%。可见麻风杆菌进入人体后是否发病以及发病后的过程与表现,取决于被染者的抵抗力即机体的免疫状态。麻风病也和其他传染病一样,存在有亚临床感染,绝大多数接触者在感染后建立了对麻风杆菌的特异免疫力,以亚临床感染的方式终止传染,所以麻风的感染率相当高,但发病率却很低。

免疫学 在临床上麻风存在着两个不同的极型: 一是瘤型,另一是结核样型。瘤型的损害广泛,麻风杆菌很多,病情持续发展,治疗效果甚慢。结核样型的损害局限,一般查不到麻风杆菌,病情可以自愈,治疗效果较快。在这两个极型之间存在着许多中间类型即界线类麻风,包括偏瘤型界线类、中间界线类、偏结核样界线类。这样就连续形成一个谱带状,称为麻风极谱。通过淋巴结的活检,发现瘤型病人的淋巴结明显肿大,副皮质区缺乏淋巴细胞,而由组织细胞——巨噬细胞所浸润,细胞内含有大量麻风杆菌。其生发中心数目与面积均增加,其边缘由髓质衍生B淋巴细胞包围,在皮质一髓质交界处和髓索内有大量浆细胞,说明瘤型麻风体液免疫明显亢进而细胞免疫严重抑制。随着麻风极谱向结核样型一端移行,副皮质区的淋巴细胞逐渐增多,组织细胞逐渐向上皮样细胞分化,生发中心变得不太明显,麻风杆菌也越来越少。结核样型病人的淋巴结或表现正常,或其副皮质区分化良好,布满淋巴细胞及免疫母细胞,查不到麻风杆菌,符合于高度发展的细胞免疫。这种麻风极谱反映出不同类型麻风病人的免疫学状态。根据对麻风病人体液免疫的研究,发现麻风病人的抗体产生机制并无缺陷,瘤型麻风抗体的产生还有所增强。然而,在细胞免疫方面,发现瘤型及偏瘤型界线类麻风病人有明显的细胞免疫缺陷,主要表现为: 麻风菌素反应阴性、二硝基氯苯致敏作用降低。淋巴细胞转化率很低、同种异体植皮排斥反应推迟、外周血的T淋巴细胞比例降低、淋巴细胞产生淋巴激活素减少等。

麻风菌素试验是测定麻风病人细胞免疫力最常用的方法,具有特异性。于前臂皮内注射0.1ml麻风菌素,48小时后观察早期反应,21~28天观察晚期反应。早期反应是在注射部位产生浸润性红斑,直径超过10mm即为阳性,表明机体已被麻风菌致敏。晚期反应是在注射部位产生一个浸润性小结节,直径超过3mm即为阳性,结节破溃则为强阳性。提示机体在麻风菌刺激后,激发特异性细胞免疫反应的潜力。一般瘤型及偏瘤型界线类麻风病人的麻风菌素试验结果晚期反应均为阴性,而结核样型及偏结核样型界线类麻风病人则一般均呈阳性或强阳性晚期反应。麻风菌素试验对于麻风病的诊断并无意义,但对麻风病的分类及预后具有重要的参考价值。

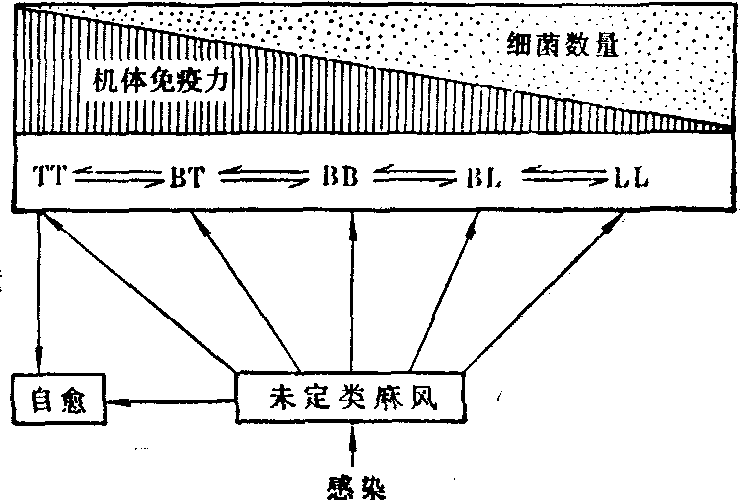

症状 麻风病的潜伏期平均为2~5年,但也可短仅数月,长达十几年。早期表现不太明显,在临床与病理组织变化方面均无显著的特异性,称为未定类麻风。未定类麻风可以自愈或较长时间不发生演变,但部分病人由于机体免疫力不同可演变为结核样型麻风、偏结核样型界线类麻风、中间界线类麻风、偏瘤型界线类麻风或瘤型麻风。这五个类型就是目前通用的五级分类法。此外感染后也有可能不经过未定类而直接发展成各类型麻风。麻风病的类型及其互相演变情况大体上如下图所示:

各类型麻风演变示意图

TT 结核样型麻风

BT 偏结核样型界线类麻风

BB 中间界线类麻风

BL 偏瘤型界线类麻风

LL 瘤型麻风

麻风病的临床症状多种多样,差异很大,主要表现为皮肤粘膜与周围神经症状。而瘤型麻风由于免疫缺陷,麻风杆菌循血行播散,可累及五官、淋巴结、肝、脾、肾、睾丸、肌肉及骨胳等,出现各种症状。现将五级分类法的各类型麻风的主要症状及病理组织变化简述如下:

结核样型麻风 皮疹局限,数目很少,一般只有一二块。典型的皮疹是红色斑块,边缘清楚,整个皮疹或边缘高起,表面干燥粗糙,毳毛脱落,可有鳞屑。皮疹部位浅感觉丧失,出汗也有障碍。有时皮疹是由丘疹构成,聚集成堆而呈苔藓样,或向四周扩展呈环状。皮疹好发于面部、肩部、臀部及四肢伸侧。神经症状表现为周围神经粗大(如眶上神经、耳大神经、尺神经、腓总神经等),触之较硬。神经功能也可发生障碍,除皮肤感觉完全丧失外,还可发生勾手、垂足、兔眼、足底溃疡等。少数病人只有神经症状而没有皮肤损害,称为纯神经炎结核样型麻风。结核样型麻风皮疹常规查菌一般为阴性。麻风菌素晚期反应阳性或强阳性。病理组织变化:表皮内常有炎症细胞侵入,基底层常被破坏。真皮内的神经、血管及皮肤附件周围有上皮样细胞肉芽肿浸润,常见郎罕巨细胞(结核样结构),淋巴细胞较多。神经小分支常被破坏而难以辨认。抗酸染色阴性或偶见极少抗酸杆菌。

偏结核样型界线类麻风 常见皮疹为斑片与斑块,色红或略带黄色,边界较清楚。有的皮疹中央可见明显的“空白区”或“打洞区”,而形成内外界均清楚的环状皮疹。皮疹表面不太干燥,有时可有鳞屑。皮疹多发,大小不一,有的呈卫星状分布,但不对称。感觉障碍较明显。周围神经粗大,不限一条,但不如结核样型麻风那样粗硬与不规则。也可发生神经功能障碍。皮疹常规查菌阳性(1~3+)。麻风菌素晚期反应弱阳性或可疑阳性。病理组织变化:表皮下有狭窄的或不完整的“无浸润带”,真皮内有上皮样细胞肉芽肿浸润,周围淋巴细胞较少,有时可见郎罕巨细胞。抗酸染色可见抗酸杆菌,但数目较少。

中间界线类麻风 皮疹比较复杂,有斑片、斑块、浸润性损害等,颜色亦多样,可呈葡萄酒色、桔黄色、黄褐色或红色。皮疹边缘部分清楚、部分不清楚。典型的病例面部皮疹呈蝙蝠状,灰褐色,称为“双型面孔”。有的皮疹象靶子样,呈多环形。皮疹数目较多,分布广泛,但不对称。神经损害比结核样型轻,比瘤型重,有轻度麻木。皮损查菌阳性(2~4+)。麻风菌素晚期反应阴性。病理组织变化: 表皮下有明显的“无浸润带”。在不同部位不同标本内可见不同的组织变化,有的为上皮样细胞肉芽肿,有的是组织细胞肉芽肿,即在同一标本中可见结核样型与瘤型麻风两者的组织象。抗酸染色查菌阳性。

偏瘤型界线类麻风 皮疹颇似瘤型麻风,有斑片、斑块、浸润、丘疹和结节。皮疹很多,分布广泛,但不完全对称,多数皮疹较为新鲜。有的皮疹中央有“空白区”或“打洞区”,内缘清楚,外缘模糊。皮疹不如瘤型麻风那样光亮。周围神经受累较多,神经粗大但较软而均匀。感觉障碍出现较迟。病期长者眉毛睫毛均可脱落,内脏亦可受累,并可发生结节性红斑反应。常规查菌强阳性(4~5+)。麻风菌素晚期反应阴性。病理组织变化:似瘤型麻风,真皮内浸润以泡沫细胞为主,有的组织细胞出现向上皮样细胞分化的趋势。淋巴细胞稀疏,但有时在成簇的泡沫细胞之间见到成堆的淋巴细胞或聚集在神经束膜周围。神经小分枝破坏较轻且较晚。神经束肿大,但较轻。抗酸染色可见大量的抗酸杆菌。

瘤型麻风 根据病期长短、症状轻重,可分为早、中、晚三期。

早期瘤型麻风: 皮疹以斑片为主,可有少数浅在浸润。斑片小而多,分布对称,边缘模糊不清。眉毛外侧三分之一轻度稀疏。神经症状轻微,有时有蚁行感或微痒。感觉障碍不明显。鼻粘膜常有充血,发生鼻塞,鼻分泌物中可以带血。内脏器官无明显受累。浅淋巴结可轻度肿大。

中期瘤型麻风: 随着病情发展,皮疹逐渐增多,浸润逐渐加深,以浸润性和弥漫性皮疹为主,有的形成结节。皮疹广泛而对称,眉毛、睫毛、头发逐渐脱落。鼻粘膜充血、浸润甚至发生结节,鼻毛脱落。周围神经受累较普遍,除感觉消失外,可产生运动障碍与畸形,足底可发生营养性溃疡。浅淋巴结轻度肿大,内脏器官 (肝、脾、睾丸)轻度或中度肿大。

晚期瘤型麻风: 损害更加明显广泛,甚至遍及全身。皮疹以弥漫性浸润和结节为主。面部结节与深在性浸润可形成“狮面”。口唇肥厚,耳垂肿大,鼻梁塌陷,鼻中隔穿孔。其他粘膜如口腔、悬雍垂、喉头等均可有浸润或结节,可致声音嘶哑。限部损害可致失明。眉毛、睫毛、鼻毛甚至腋毛阴毛均可脱落。周围神经受累严重,可产生面瘫、手足运动障碍与畸形。骨质吸收,指趾挛缩,指端变尖细。常有足底溃疡。皮肤广泛麻木闭汗,下肢水肿,小腿皮肤变硬呈蜡样光亮。有的病人可发生鱼鳞病样皮肤表现。淋巴结与内脏器官受累较重,肝脾肿大但自觉症状不明显。男性病人如睾丸受损可引起不育、阳萎和乳房胀大等症状。女性病人如果卵巢受累则可引起月经不调或闭经。晚期瘤型麻风虽可侵犯全身许多器官,但很少直接导致死亡。麻风病人死亡原因主要是由于各种并发症造成的。

瘤型麻风常规查菌强阳性(4~6+)。鼻粘膜查菌亦为阳性。麻风菌素晚期反应阴性。病理组织变化呈表皮萎缩,表皮下有明显的“无浸润带”。早期瘤型麻风真皮浅层有泡沫细胞浸润,中、晚期瘤型麻风的泡沫细胞可达真皮深层及皮下层。淋巴细胞少而分散。神经结构有些破坏但一般无细胞浸润。抗酸染色杆菌很多,常成团。在瘤型与偏瘤型界线类麻风可以发生一种特殊形态的皮疹,称为组织样麻风瘤,其临床特点是在面部、躯干或四肢发生隆起的棕褐色结节或斑块,有的可以破溃,常规查菌可见大量麻风杆菌,菌体较细长,可能与耐药菌株有关。

未定类麻风 为各类麻风的早期表现,故不列入五级分类中,其临床症状轻微,皮疹呈浅色斑或红斑,大小不等,数目很少。有的斑边界清楚,将来可以自行消退或演变为结核样型麻风。有的斑边界不清楚,将来可能演变为瘤型或界线类麻风。未定类麻风皮疹可有轻度感觉障碍。有时在皮疹附近可触及粗大的皮神经。查菌多为阴性,即使阳性,细菌也很少。麻风菌素晚期反应有的阳性,有的阴性。病理组织变化: 浅色斑的表皮基底层色素减少,真皮浅层及皮肤附件周围有轻度炎症浸润。红斑的真皮浅层轻度血管扩张、充血,血管及皮肤附件周围有轻度炎症浸润。有时可发现皮神经病变,特别在连续切片检查时发现的机会较多。

诊断 对麻风病的诊断必须十分慎重。将其他疾病误诊为麻风病,会给病人带来巨大的精神负担; 而将麻风病误诊为其他疾病则会延误早期治疗的时机,并可能继续造成传染。因此,应根据病史、临床症状、查菌及免疫试验、病理检查等各方面的基本材料予以综合分析后才能确诊。病史着重了解曾否有与麻风患者接触史,以及生活在麻风的流行区。临床症状着重注意皮肤粘膜与周围神经。有些临床试验方法如组织胺试验 (皮内注射1∶1000磷酸组织胺0.1ml,半分钟左右,局部出现第一个红斑,直径不超过10mm。再过半分钟,在上述红斑周围出现第二个红斑,直径约30~40mm,呈弥漫性边缘。最后在红斑中央出现风团。这是完整的三联反应。麻风性皮疹由于末梢神经受累,所支配的小动脉不能扩张,故不出现第二个红斑,称为三联反应不完整。)出汗试验(皮肤涂以碘酊,待干后,皮内注射1∶1000毛果芸香碱溶液0.1ml;撒上薄层干燥淀粉。3~5分钟后,正常皮肤部位出现蓝色小点,表明出汗功能正常。麻风性皮疹由于汗腺被毁或泌汗神经纤维受累,排汗功能发生障碍,故不出现蓝点或蓝点甚少。)对诊断有一定参考价值。细菌检查具有重要的诊断意义。常规查菌部位是皮疹、眶上、耳垂、颧部及颏部。取材方法一般采用切刮法 (在捏紧的皮肤表面用小尖刀切开一个长约5mm、深约2~3mm的切口,用刀尖刮取切口边缘与底部的组织液,立即涂抹在玻片上形成一圆形薄膜,干燥固定后用抗酸染色,镜检)。必要时也可进行鼻粘膜查菌,其方法是用生理盐水棉签将鼻腔擦净,然后用小刀将鼻中隔前下部刮取微量粘膜组织涂片。查菌结果可用细菌指数表示。[1+(100个视野内有1~10条菌),2+(每10个视野内有1~10条菌),3+(平均每个视野内有1~10条菌),4+(平均每个视野内有10~100条菌),5+(平均每个视野内有100~1000条菌),6+(每个视野菌数超过1000条)]。细菌指数等于各部位查菌加号的总和,除以查菌的部位数。病理切片检查对麻风病的诊断与分型都很重要,应选择活动性明显的皮疹取材作活体组织检查。除了做HE常规染色外,必须同时做抗酸染色。各类型麻风病理组织变化的特点已如前述。

需与麻风鉴别的皮肤病,如白癜风、花斑癣、单纯糠疹、环状红斑、多形性红斑、丹毒、色素性荨麻疹、玫瑰糠疹、鱼鳞病、银屑病、限局性硬皮病、肉样瘤、蕈样肉芽肿、环状肉芽肿、皮肤黑热病、传染性软疣、结节性黄瘤、神经纤维瘤等,一般根据病史、自觉症状、皮疹特点、神经症状、查菌及病理检查的结果是可以鉴别的。

需与麻风鉴别的神经科疾病,如股外侧皮神经炎、脊髓空洞症、周围神经肿瘤、进行性增殖性神经炎、急性感染性多发神经炎、进行性肌营养不良症、周围神经损伤、运动神经元疾病、脊髓发育不良、脊柱裂、遗传性感觉神经根病、非麻风性周围神经炎等。鉴别的要点是:麻风病的神经症状是周围神经受累所致,一般深层感觉无明显改变,而且常有神经粗大。结合皮肤症状、病史及有关的检查是可以鉴别的。

麻风反应(图3)在麻风病的慢性病程中,有时可以突然发生症状活跃,出现急性或亚急性病变,原有的皮疹或神经炎症加剧,或出现新的皮疹和新的神经受累,或伴有恶寒、发热、关节疼痛、全身不适等症状,这种现象称之为麻风反应,这是麻风病的免疫合并症,可分为两型。Ⅰ型反应为细胞免疫型变态反应,主要发生于界线类及结核样型麻风,全身症状轻微,主要表现为皮肤症状与神经症状。原有皮疹活跃,变红,充血水肿,向四周扩大,还可出现新的皮疹。神经粗大疼痛,夜间尤甚,可发生脓疡,并导致肢体畸形。此型反应可引起麻风型类的演变。Ⅱ型反应为抗原抗体复合物型变态反应,发生于瘤型及偏瘤型界线类麻风,主要症状是皮肤上出现麻风性结节性红斑,往往成批出现,好发于四肢、躯干,面部也可发生。患者往往有发热及全身不适,可以出现关节炎、睾丸炎、虹膜睫状体炎等。反应期间患者白细胞总数增多,中性粒细胞可达90%以上,血沉加速,尿内可出现蛋白及红细胞。Ⅱ型反应可以反复发作,但不引起麻风型类的演变。

麻风反应时病人痛苦很大,且易致成畸形或失明,因此必须及时处理。如果是由于抗麻风药物诱发者,需停药或减量。一般不要随意停止抗麻风治疗。常用的控制麻风反应的药物有:皮质激素(对两型麻风反应均有效,但长期使用容易产生依赖性,且副作用较大,不宜滥用);酞胺哌啶酮(又名反应停、thalidomide,适用于Ⅱ型反应,每日口服200~400mg,症状控制后减至每日50~100mg,此药可致畸胎,孕妇禁用); 氯苯吩嗪(clofazimine,又名B663,适用于反复发作的Ⅱ型反应,开始剂量每日200~400mg,反应控制后逐渐减量,每日50~100mg为维持量); 雷公藤(对两型麻风反应均有效,用根部去皮,每日10~15g生药,文火水煎二次,每次一小时,合并二次煎汁,分上下午二次内服,但此药可致白细胞减少,及胃肠道反应); 锑剂(一般用1%酒石酸锑钾静脉注射,每日或隔日一次,每次3~6ml,5~6次为一疗程)。

治疗与治愈标准 目前麻风的治疗尚不十分理想,疗程太长,疗效较慢,可供选择的药物品种不多。但麻风病是可以治愈的,早期治疗效果较好,且可减少畸形残废。抗麻风药物以化学药物为主,(1)首选药物是氨苯砜(简称DDS)。开始剂量每日25mg,以后每2~4周增量一次,每次增加25mg,增至每日100mg为维持量。每周服药6天,休药1天,连服3个月后可休药2周。副作用有贫血、药物性皮炎、粒性白细胞减少症、精神障碍、肝肾功能障碍及胃肠道反应等。近年来陆续发现耐氨苯砜的麻风菌株,给治疗带来了困难,因此对于瘤型及偏瘤型界线类麻风病人应用联合疗法 (即氨苯砜与其他抗麻风药物联合应用),以提高疗效,防止耐药。氨苯砜的衍生物有苯丙砜(sulphetrone)、普洛民(promin)、达艾松(diasone)、普洛咪唑(promizole)等,疗效不如氨苯砜。(2)氯苯吩嗪有抗炎作用,可以控制麻风反应,同时此药对麻风杆菌也有抑菌作用,疗效接近于氨苯砜,对于耐砜类药的麻风病人用氯苯吩嗪治疗有肯定的疗效。每日口服100~200mg,每周服药6天,停药1天。此药较安全,长期服用则出现皮肤红染及色素沉着以及皮肤干燥等副作用。少数病人可出现胃肠道反应。(3)利福平(rifampicin)对麻风杆菌有快速杀菌作用。治疗麻风病近期疗效显著,对于耐砜类药者也有肯定的疗效。但远期疗效不一定优于氨苯砜,而且近年来已发现耐利福平的麻风菌株,再加上此药价格昂贵,因此不宜长期单独应用,可作为联合疗法中的药物之一。利福平口服剂量每日450~600mg。副作用有皮疹、胃肠道反应、肝炎、血小板减少等。(4)其他化学药物与抗生素如乙硫异烟胺、丙硫异烟胺、丁氨苯硫脲、氨硫脲、乙氨丁醇、长效磺胺、链霉素等,虽有不同程度的疗效,但或是由于疗效不显著、不持久,或是由于副作用较大,目前临床较少应用。

麻风病的临床治愈标准:参照1963年在福州召开的麻风学术会议制定的标准,瘤型及界线类麻风要达到皮损消失,最近一年内神经干无压痛或敏感性增高现象,一年内无麻风反应,连续十二个月查菌阴性,病理组织无麻风性特殊病变,且抗酸染色阴性。结核样型麻风要达到皮损消失,最近一年内神经干无压痛或敏感性增高现象,感觉恢复或部分恢复,一年内无麻风反应,三个月查菌一次连续4次阴性,病理组织无麻风性特殊病变。未定类麻风查菌阳性者标准与瘤型相同,查菌阴性者标准与结核样型相同。

为了防止愈后复发,麻风病人达到临床治愈标准后,应予巩固治疗。并应注意生活的规律性,禁止饮酒。巩固治疗期限,瘤型及界线类麻风应该是长期的,甚至是终身的(特别是中晚期病人),结核样型麻风三年以上,未定类麻风麻风菌素试验阴性者与瘤型相同,阳性者与结核样型相同。巩固治疗的药物主要是氨苯砜。

预防 目前尚缺少对麻风的预防疫苗或理想的预防药物,因此,在预防措施上着重于早期发现病人、普遍治疗和及时隔离查菌阳性的患者。发现病人的方法很多,可通过经常性的工作(如门诊、入学体检、患者家属健康检查等)和临时性的调查(如专业性普查、过滤性普查、线索调查等),把分散在居民中的麻风病人发现出来。由于社会上还存在着对麻风病的歧视与恐惧心理,有些病人讳疾忌医,因此,宣传麻风病的科学知识十分重要。对于已经发现的麻风病人,要建立病案,予以及时而有效的治疗,防止中断,以免产生耐药性。对于查菌阳性以及发生麻风反应的患者应隔离治疗,可收入麻风医院或麻风村内。此外,对麻风病人的家属及密切接触者应予以定期的健康检查,有条件的地区也可进行卡介苗接种或预防性治疗,如二乙酰氨苯砜注射或口服氨苯砜。

麻风

感受风邪疠毒而致肌肤麻木的一种慢性传染性皮肤病,称为麻风。古医籍中又称为疠风、大风、癞病、癞、恶疾、癞风、大麻风等。《素问·风论篇》谓:“疠者,有荣气热胕,其气不清,故使其鼻柱坏而色败,皮肤疡溃,风寒客于脉而不去,名曰疠风”。简明地描述了本病的病因和症状。晋《肘后备急方》谓:“赵瞿病癞,历年医。不差,家乃赉粮弃送于山穴中。”说明本病有传染而把病人隔离起来。唐《备急千金要方》谓:“恶疾大风……初得虽遍体无异而眉须已落,有遍体已坏而眉须俨然。……”将麻风分为两个不同的类型,并记述了他亲手治疗麻风病的情况。隋唐时期设有“疠人坊”收养疠疾病人,以防传染,为世界上最早的隔离措施。唐《朝野佥载》中有民间用蛇治疗麻风病的记载:“商州有人患大疯,家人恶之,山中为起茅舍,有乌蛇堕酒瓮中,病人不知,饮酒,渐瘥,瓮底见蛇骨,方知其由。”宋《太平圣惠方》广泛收集了宋以前治疗麻风的处方。明《本草纲目》谓:“大枫子能治大风疾。”并对大枫子的炮制、性能等详细论述。明《疠疡机要》和《解围元薮》以及清《疯门全书》是论述麻风病的专书。以上的记载,说明中医学对麻风病积累了不少宝贵的防治经验和理论认识,在世界麻风学史上作出了可贵的贡献。

本病多因体虚感受疠气(风、湿、虫、毒),或因密切接触麻风病人及其衣物、用具等感受其毒,毒邪通过皮肤或粘膜的微细破损处侵入人体。经过一段潜伏期后,邪毒内侵血脉、经络、脏腑,而致皮肤、经脉、筋骨为患。临床上麻风分为结核样型与瘤型两大类。

(1)结核样型: 患者抵抗力较好,病变较局限、稳定,进展较慢。主要皮疹为斑疹、斑块、小丘疹集聚形成隆起,大小不一,呈淡红、棕红、鲜红及淡白色,具有高、清、鲜、圈等特点;病期较长者,中央逐渐消退,形成环状,好发于面、四肢及臀部;皮损部的皮肤干燥、麻木、不出汗、不痒、不痛,体表的浅神经肿大、疼痛,四肢末端温度下降,皮肤发绀,肌肉萎缩,筋脉挛缩可有畸形,外伤性溃疡及指(趾)节脱落,但无其他全身症状,预后良好,传染性小。

(2)瘤型: 患者的抵抗力较差,病变广泛,不稳定,进展快。皮损主要为斑疹、浸润及结节,但均以浸润为基础,早期可发生于面部,呈潮红浸润,其次是耳垂、前额、颊、臀及四肢,损害分布广泛,大小不等,数目较多,边缘不清,表面肿胀发亮,略似荨麻疹,由淡红、棕红带黄,至铜红色,少数为淡白色;皮损具有肿、混、恶、脱等特点,受累部位皮肤知觉障碍、麻木、不出汗,比结核样型发生稍晚,整个面部受累时可形成眉脱、眼小、鼻肿、唇厚等特殊面容,称为“狮子面”。神经肿大、疼痛,受累常为双侧性,疼痛比结核样型略轻。晚期常累及深部组织与脏腑,如粘膜、淋巴腺、眼球、肝、脾、肌肉、骨胳、睾丸等而出现五损(肺损落眉、肝损起紫疱、肾损足底穿、脾损遍身癣、心损伤及目),预后较差,传染性较大,需隔离治疗。

本病以内治为主,内外结合的原则,宜祛风化湿、活血杀虫为主,虚者兼以扶正。可选用大枫子油(口服及注射)、保安万灵丹、醉仙散、苦参散、一号扫风丸等,体虚可配合何首乌酒、蝮蛇酒等,无论是结核样型或是瘤型,均可选用。结核样型的疗程一般3~5年以上,瘤型须时更长。

外治: 常用有苦参汤煎水外洗,溃疡者可用大枫子油膏及狼毒糊膏(狼毒捣烂而成)外敷。此外,尚可配合针刺、理疗等辅助治疗。此外,要注意预防工作。

❶广泛开展宣传教育,普及麻风病的防治知识,以利早发现、早治疗,防与治相结合。

❷隔离和治疗病人,治愈出院的病人须定期检查,巩固疗效,减少复发,杜绝传染。

❸在流行地区普遍进行卡介苗预防接种,以增强人群对麻风病的抵抗力。

麻风

《四部医典》云“肌肤骨脉血管和脏器,黄水积聚腐烂毁全身,疼痛难治谓麻风”

病因 人体存在着黄水,由于饮食起居行止不及、过甚和相反,致使身体中隆、赤巴、培根三因功能紊乱,恶性黄水与血、赤巴并行,偏盛而蔓延全身,遂成此不良的疾病。

分类 麻风分为18种,隆所致者有额突状麻风、赤巴所致者有大莲花状麻风、培根所致者有圆球状和牛皮癣状麻风2种,隆赤二合所致者有蘑菇状麻风等5种,培根隆二合所致者有象皮麻风、细疹麻风、肉斑麻风、疖疮麻风、散布麻风、裂口麻风等6种,培根、赤巴二合所致麻风有疱疹麻风、百口麻风、白莲麻风、痘疮麻风、疥癣麻风、皮肤溃烂麻风等6种,三病因聚合所致者有桃儿七麻风1种,共为18种。

诊断 从体征、语言、意识、内部、药物方面诊断。

体征方面 麻风患者容颜失泽,皮肤有时绽裂有时粗糙,有时发热有时冰寒,发痒难忍不时搔痒,发眉脱落,鼻梁陷塌,胃肝疼痛,声哑鼻塞,眼呈三角形突出变红,器官骨髓皆不舒,大多印堂、颧骨、眉间出现灰白、紫、红等色的花斑;最后,病灶上痈疮突起溃烂,溃烂后四肢和分支指(趾)断落等。

语言方面 染病后语音由大变小,由粗变细,由清楚变得不清楚等。

意识方面 患者变得诡谲狡猾,心不欢畅,忧郁厌烦,容易动怒、喜欢行走等。上述症状患者自己已感觉到了,但还有怀疑,不能确诊之。

内部诊断 让患者用清水洗面,如果面部有斑点的部位,干燥而不湿水,或用手指提起面部肤色呈白、紫、红部位的肌肉,出现指痕和灰白、紫等的圆点,同时在印堂、颧骨、眉间等处出现斑纹者,可诊断为麻风;如果没有斑纹,骨肉等变得干枯,手指按压也不留指痕者,为麻风已陈旧过期的征兆。

药物诊断 四味硫黄散与春季采的钝裂银莲花嫩叶研成汁,等份配伍,内服3日。或者加入白花秦艽粉三匙,大口内服,服后如果出现尿中有血和各种黄水者为麻风病,尿色亦然为本色不变者非麻风病。

取舍诊断法 凡是症状混杂,无任何疗效者,应放弃治疗;能够治疗者,又分试着治疗、治疗困难、治疗容易。即不治、试治、难治、易治四种诊断方法。不治,其症状是,人体八城被摧毁,即百会、印堂、鼻尖、心窝、脐眼、阴部、足心、上颚出现腐肉,病邪侵入四中心(两拇指根、两𧿹趾根)、病达三端(上端头顶、中端鼻准、下端手足二十指〈趾〉),病落大关节、四毒扩散全身、人体三色皆失、生长的三毛脱落、三水外漏、尿气溢漫五脏、四掌失去湿气、腐疮口小,根大如井状等11种症状。出现其中的一二种症状者易治。《八支集要》中说:“隆和培根所致症,病在皮肤容易治”,“病在脂肪可治愈”,“混合之症尚可治”,“混杂赤巴所致症,血肉之病皆难治”。病候虽然很严重但未出现死兆者,虽很难治,但要用各种治法积极治疗,以延长患者生命。

症状 额突状麻风,系隆所致麻风,症见额头呈紫黑色,肿疮薄,溃破后范围大;莲花状麻风,系赤巴所致,色紫、满布灰白色脉纹,血偏盛,流鼻血,眉毛迅速脱落;圆球状麻风,系培根所致,圆疹互相连接、发痒、脓多;牛皮癣状麻风,系培根所致,多疹粒、多黄水;蘑菇状麻风,系隆赤巴所致,形如山蘑菇柱状,两边内陷,中间突出,剧痛,脓多、疹粒多而粗糙,触之不舒;象皮状麻风,如同大象皮,粗糙、触之不舒;细疹麻风,细疹多如同鱼皮,粗糙发痒;肉斑麻风,黑而粗糙,有红白色光泽,多发于上半身,发痒、中心粗糙边缘细润;疖疮麻风,疹疱如红色肉疣,坚硬如石,发痒不止;散布麻风,形状同上,肉疣众多扩遍全身、发痒;裂口麻风,手足掌裂口、疼痛发痒;上述6种麻风系培根、隆二合所致。疱疹麻风,生起红色丘疹;百口麻风,疮口众多,脓多、红紫裂口、多生微虫;白莲麻风,状如白莲,心白边红,流血水、裂口破穿、粗糙;痘疮麻风,遍生白红色薄皮痘疮;疥癣麻风,手肘等处疮疱糜烂、流黄水,非常发痒、疼痛厉害;皮肤溃烂麻风,丘疹成片,触摸难忍、发痒、疼痛,以上6种为培根、赤巴二合所致麻风。桃儿七状麻风,疮疱状如桃儿七,上红下黑,疼痛难忍,此系聚合所致麻风。上述麻风种类繁多,须仔细诊察为要。麻风病饮食、行止、床具、衣被、粪便、接触等都容易传染,要注意预防。

治疗 总治法,一般新生的麻风,治疗效果好,治则为敛黄水、泻黄水、干黄水三结合的同时,用扑杀方剂为主,根据三因和二合、聚合病邪种类进行施治,最为重要。药物方面,首先要用汤剂,如五味西藏猫乳汤和六味党参汤,交替连服一月,发生腹泻时停药3天。其后,根据18种麻风病,用标准配制的五鹏散、月光宝鹏丸、五鹏散加热制水银、西藏猫乳、青金石、三黄水药和五鹏散加硫黄、穆库尔没药等对症药物,送服;另外,干黄水用《秘诀部》中的水银珍宝方、三十三味寒水石丸、章皎丸等,疗效亦佳。如此,平息方药还不能治愈时,用麻风峻泻法下泻为妙,方剂是十七味斑蝥膏按临床实践精心炮制,再加三黄水药等共三十三味药,用酒调泥,制成泡胀的豌豆大的丸药,每天傍晚用金汤和葵叶汤冲服,黎明时根据病势,以酒或开水为引,送服五、七、九等丸。服药后,出现呕吐者,用药抑制之;病邪卷结于腹中者,用破坚药攻之;难以下泻者,用药催泻等,按五排出法进行。药物中病的征兆为进行泻脉法或腹泻法时若排出如烟汁黄褐黑色脓血者为好,排出物色青绿有粘液,尿多时为次,这时要饮食米粥、菜汤、硇砂汤,以断除余病留。外治疗法,麻风病放血施治尤为重要。其法是在病人有关脉道和患部就近处脉道放血,尤其是在额脉、黄水脉放血为要,手足等处要用吸角排血。饮食起居,禁忌三甜、腐变酸味食品,酒、蒜、辛辣咸味食品,青菜、酪、奶、猪肉、鱼等及湿地动物肉、荞麦等。宜食干旱地的陈粮、新鲜肉面粥、凉开水、淡茶、薄酒。禁忌房事、剧烈活动、白天睡觉、烤火晒太阳。综合治疗方法是在总治法的基础上,隆所致麻风病内服药酥油制剂;赤巴所致麻风病放血、泻下,热盛者内服五鹏方加牛黄为主的药物;培根所致麻风病催吐,寒盛者内服五鹏散加热药;隆、赤巴并发虫类麻风病用《八支》的方药西藏猫乳、山豆根、鸭嘴花、止泻木子、三果、酸藤果、木藤蓼、白芨等配伍内服。外涂,上述药用黄牛尿调敷;培根、隆合并所致麻风病,内服《八支》的“奥桑朱巴”方剂,裂口者等内服消除黄水方药;培根、赤巴合并所致黄水疮类内服文冠木药油丸及其糊剂;百口疮用治虫药治疗;白莲状麻风,用消除黄水和恶血的方药;皮肤溃烂状麻风,冰片、檀香用凉水内服等,配伍各自的对症方剂施治。最后,麻风外出时,为了减轻痛苦,反复进行泻脉、泻下和放血施治为要。患者体弱,并具隆病者虽然易于消除,但还是要以养身为要,禁忌有害的饮食起居,内服药油丸等,可延年益寿。

麻风

本病维吾尔医学名为朱扎木 麻毫,是指感受麻风“加热斯米”毒虫而致肌肤麻木和身体缺陷为主要特征的一种慢性传染性皮肤病。病变晚期,因患者面部受累像狮子故称之为“狮面病”。病因多由感受麻风“加热斯米”毒虫所致。机体受到麻风“加热斯米”毒虫后发生以下两种变化:

❶由于人体改变力的虚弱,引起人体黑胆质的偏盛,导致血液腐败,损害皮肤而发生麻风。

❷由于干热性的亢盛,引起人体血液质的烧焦,导致异常黑胆质偏盛或肝之热量降低,过盛的寒气导致血液质和黑胆质凝固,损害皮肤而发生麻风。本病在临床上分为结核样型与瘤型两大类。

(1) 结核样型:患者抵抗力较好,病变较局限、稳定,进展较慢。主要皮疹为斑疹、斑块、小丘疹集聚形成隆起,大小不一,呈淡红、棕红、鲜红及淡白色,具有高、清、鲜、圈等特点;病期较长者,中央逐渐消退,形成环状,好发于面、四肢及臀部;皮损部的皮肤干燥、麻木、不出汗、不痒、不痛,体表的浅神经肿大、疼痛,四肢末端温度下降,皮肤发绀,肌肉萎缩,筋脉挛缩可有畸形,外伤性溃疡及指(趾)节脱落,但无其他全身症状,预后良好,传染性较小。

(2)瘤型:患者抵抗力较差,病变广泛,不稳定,进展快。皮损主要为斑疹、浸润及结节,但均以浸润为基础,早期可发生于面部,呈潮红浸润,其次是耳垂、前额、颊、臀及四肢,损害分布广泛,大小不等,数目较多,边缘不清,表面肿胀发亮,略似荨麻疹,由淡红、棕红带黄,至全同红色,小数为淡白色;皮损具有肿、混、恶、脱等特点,受累部位皮肤知觉障碍、麻木、不出汗,比结核样型发生稍晚,整个面部受累时可形成眉脱、眼小、鼻肿、唇厚等特殊面容,称为“狮子面”。神经肿大,疼痛,受累常为双侧性,疼痛比结核样型略轻。晚期常累及深部组织与脏器,预后较差,传染性较大,需要隔离治疗。

治宜成熟和清除致病黑胆质,清理血液为原则;解毒杀虫为主。成熟致病黑胆质,方用买提布合 蒙孜吉赛危大汤内服;清除被成熟的致病黑胆质,方用买提布合 夏塔热 汤内服。清理血液,方用从艾比 夏塔热 片、伊提日非力 夏塔热 诃子膏、买提布合 艾非提蒙 汤、伊提日非力 艾非提蒙 诃子膏等中根据病情选一种内服。解毒杀虫,方用马欧力 节本 汤、台尔亚克 法如克 解毒丸内服;方用热维改尼 比乃非谢 油、热维改尼 开都 油等涂于患处。

麻风má fēng

leprosy; lepra

- 守活寡是什么意思

- 守灵是什么意思

- 守空房是什么意思

- 守约是什么意思

- 守职是什么意思

- 守舍是什么意思

- 守节是什么意思

- 守贞是什么意思

- 守财奴是什么意思

- 守身是什么意思

- 守身如玉是什么意思

- 守车是什么意思

- 守门是什么意思

- 守门员是什么意思

- 安是什么意思

- 安不忘危是什么意思

- 安丘是什么意思

- 塑钢是什么意思

- 塔是什么意思

- 塔什干是什么意思

- 塔克拉玛干沙漠是什么意思

- 塔兰托是什么意思

- 塔列朗是什么意思

- 塔利班是什么意思

- 塔台是什么意思

- 塔吉克斯坦是什么意思

- 塔吉克族是什么意思

- 塔吊是什么意思

- 塔塔尔族是什么意思

- 塔塔米是什么意思

- 塔夫绸是什么意思

- 塔尔是什么意思

- 塔尔寺是什么意思

- 塔尔沙漠是什么意思

- 塔希提岛是什么意思

- 塔斯曼是什么意思

- 塔斯马尼亚是什么意思

- 塔斯马尼亚岛是什么意思

- 塔木德是什么意思

- 塔林是什么意思

- 塔楼是什么意思

- 塔里木河是什么意思

- 塔里木盆地是什么意思

- 塔钟是什么意思

- 塔霍湖是什么意思

- 塕是什么意思

- 塘是什么意思

- 塘坝是什么意思

- 塘坳是什么意思

- 塘堰是什么意思

- 塘泥是什么意思

- 塝是什么意思

- 塞是什么意思

- 塞万提斯是什么意思

- 塞上是什么意思

- 塞内是什么意思

- 塞内加尔是什么意思

- 塞内加尔河是什么意思

- 塞北是什么意思

- 塞北江南是什么意思