害虫

害虫名:蚜(蚜虫;菜~;棉~;桃~;烟~;麦~) 蛾(蛾子;螟蛾;麦~;菜~;衣~;蓑~;毒~;天蚜;夜~;枯叶~) 蚧(红蜡~)蝽(蝽象;荔枝~) 螟(螟虫;大~;桑~;菜~;稻~虫;三化~;玉米~) 蛉(棉~) 蝚 虸(虸蚄) 蟪(~蛄) 蟘 蠖(尺蠖) 蠷(蠷螋) 螨(螨虫;彩~;草~;尘~) 蝶 蠰 螬 蝉(灰~;叶~;稻叶~) 蜮 蜜虫 腻虫 粘虫 油虫 蟥虫 蠓虫 毛虫 竹象 龙虱 白蚕 樟蚕 天牛 地胆 田鳖 步曲 蓟马 樗鸡 芫菁 瓜守 叶甲 牙甲 葬甲 桑蟥 麦蛆 叶蛆 斑蟊 蜤螽 油葫芦 稻飞虱 桑木虱 红娘子 地老虎 黄守瓜 小红虫 金花虫 食心虫 钻心虫切根虫 夹叶虫 卷叶虫 稻苞虫稻象虫 铁甲虫 铁壳虫 硬壳虫乌壳虫 放屁虫

另见:叮咬 翅膀 爬行 飞翔 为害

麦蚜wheat aphids

刺吸小麦叶、幼茎、穗,并作为病毒介体多种蚜虫的统称。主要有: 麦二叉蚜Schizaphis graminum (Rondani);麦长管蚜Si-tobion avenae (Fabricius); 麦无网长管蚜 Meto-polophium dirhodum (Walker)禾谷缢管蚜Rhopa-losiphum padi(Linnaeus)。同翅目,蚜科。世界各栽培小麦地区均有发生。为麦类作物的主要害虫,亦取食其他禾本科植物。

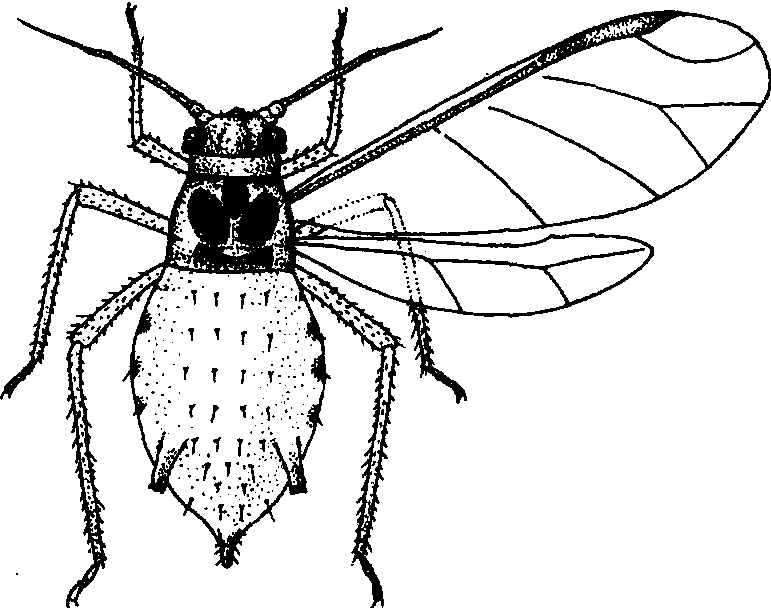

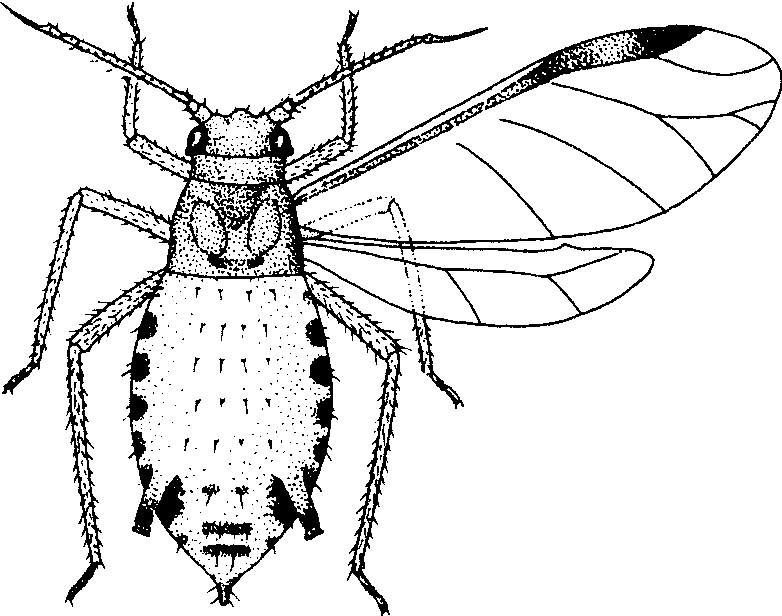

形态特征 麦二叉蚜的无翅成蚜,体长约2毫米,腹部淡绿或黄绿色。背面有绿色纵带,腹管短圆筒形,长0.32毫米,淡绿,端部暗黑; 尾片长0.16毫米,有毛5~6根、有翅型(图1)翅中脉分支1次,触角第三节长0.44毫米,有感觉圈4~10个左右。麦长管蚜的无翅成蚜,体长约3.1毫米,腹部淡绿至绿色,有的橘红,腹管长筒型、黑色,端部有网状纹。尾片长0.43毫米。有毛7~8根。有翅型翅中脉分支2次,触角第三节长0.66毫米,有感觉圈10~13个。麦无网长管蚜的无翅成蚜,体长约2.5毫米,蜡白色,腹管长圆筒形,长0.42毫米,色淡,端部无网状纹,尾片长0.26毫米,有毛7~9根。有翅型翅中脉分支2次,触角第三节长0.52毫米,有感觉圈10~20个以上。禾缢管蚜的无翅蚜,体长约1.9毫米,腹部橄榄绿至黑绿色,杂以黄绿色纹。腹管基部周围有淡褐或铁锈色斑。腹管圆筒形。长0.26毫米,末、中部稍粗壮,近顶端部呈瓶口状缢缩。尾片长0.16毫米,有毛4根。有翅型(图2)翅中脉分支2次,触角第三节长0.48毫米,有感觉圈19~28个。

图 1 麦二叉蚜(有翅孤雌蚜背面观)

图2 禾谷缢管蚜(有翅孤雌蚜背面观)

生活习性 以无翅孤雌胎生雌蚜繁殖为主,有翅孤雌胎生雌蚜迁飞扩散。一年产生10余代至30代以上。在中国寒冷麦区,禾谷缢管蚜和麦无网长管蚜为异寄主全周期,前者在第一寄主稠李、桃、李及榆叶梅等李属植物上以受精卵越冬,后者在第一寄主野生或栽培蔷薇属植物上以受精卵越冬。初夏迁飞到第二寄主麦类或其他禾本科植物上为害。麦长管蚜和麦二叉蚜在春麦区(后者有时在冬麦区北部)亦可营同寄主全周期生活,在麦类或其他禾本科植物上,产生有性雌雄蚜交配产卵,在冬麦或禾本科杂草以及草下土缝中越冬。卵孵化为干母,继续产生有翅或无翅孤雌蚜,再迁入麦田为害。在温暖麦区,4种麦蚜亦可以无翅孤雌成蚜和若蚜在冬麦田或禾本科草上越冬,营不全周期生活。冬季每遇天暖,仍能在麦苗上活动。翌年春天返暖随小麦开始生长,恢复为害和繁殖。在冬麦和春麦混种区,冬麦田是麦蚜越冬的繁殖基地。小麦抽穗时蚜量急剧上升,灌浆乳熟期达到高峰;小麦成熟期,迁移到高粱、玉米、糜子、自生麦苗和各自野生寄主上继续繁殖。麦收后,麦二叉蚜和麦长管蚜的蚜量在糜子、高粱和自生麦苗上最多。禾缢管蚜和麦无网长管蚜主要在黍子和自生麦苗上。夏秋之际禾缢管蚜主要在玉米上为害。在冬麦区或冬麦春麦混种区,秋末小麦出土后,麦蚜迁回麦田繁殖。在春麦区,迁往草丛越冬。

麦蚜的成虫和若虫均吸食叶片、茎秆和嫩穗汁液,危及植株的正常生长,且能传播多种病毒病,以传播大麦黄矮病毒的危害性最大。在陕西,大发生年的主要媒虫是麦二叉蚜。

麦二叉蚜最初集中在叶鞘和第一、二片真叶上,随麦株生长逐渐分散于各叶片。畏阳光、喜干旱,大多分布在植株下部叶片的叶背为害。吸食时分泌有毒物质,破坏叶绿素,叶片呈现黄斑,逐渐黄斑连片,直至枯死。麦长管蚜在小麦抽穗前,随小麦生长逐渐向上部叶片蔓延。喜光、较耐潮湿,嗜栖穗部。抽穗后即取食嫩穗。麦无网长管蚜以为害叶片为主。小麦生育后期蚜量明显增加,主要在叶片和茎秆上为害,禾缢管蚜发生期较迟,多在小麦乳熟后蚜量才明显上升。畏光喜湿、取食茎秆和叶鞘。

为害规律 在气候因素中,温湿度常起主导作用。如冬暖春旱,小麦孕穗期前后遇有春寒,小麦生育延续,炎夏高温期短,麦蚜常猖獗,黄矮病也易于流行。麦二叉蚜最适温度、相对湿度分别为15~22℃和35~67%,30℃以上生育停滞;麦长管蚜的最适温湿度为12~20℃和40~80%,28℃以上生育停滞;无网长管蚜最适温度低于麦长管蚜,最适相对湿度与麦长管蚜相似。生育停滞高温在26℃以上; 禾缢管蚜30℃左右发育最快。喜高湿,不耐干旱。暴雨的机械冲击,常使蚜量显著下降,麦二叉蚜和麦长管蚜都能随风作远距离迁飞,前者迁飞范围更大。

粟是麦蚜和黄矮病的夏季主要寄主。在一年两熟的灌溉冬麦区,粟子及杂草寄主数量少。秋季麦田的蚜虫量和带毒蚜量低,因而蚜害和病害较轻。在冬麦和春麦混种区,冬麦苗期长,常是导致蚜、病流行的重要因素。冬麦面积扩大,春麦也随之受害。一类麦田比二、三类麦田麦蚜发生早、蚜量高。冬麦播种愈早、蚜量愈高,春季成熟愈迟也愈多。

瓢虫、草蛉、蚜茧蜂、食蚜蝇、食蚜蜘蛛和蚜霉菌,是麦蚜的主要天敌,常在蚜量达高峰时大量出现。在田间自然情况下,当年天敌对麦田蚜害控制作用不大。入夏高湿,寄主作物锐减,加上天敌的辅助作用,使越夏麦蚜数量急剧下降,这是麦蚜间歇性发生的重要原因之一。

防治方法 合理调整作物布局,压缩蚜、病的主要桥梁寄主高粱和粟的种植面积;冬麦区进行冬灌早春碾压或耙耱,消灭越冬蚜虫;春麦适期早播,及时浇灌;清除自生麦和田边禾本科杂草、都有减轻蚜害的作用。在黄矮病流行区,采用内吸杀虫剂进行种子处理。未经处理的地区或田块,宜做好苗期治蚜。在黄矮病非流行区主要控制穗期的麦长管蚜,可喷施内吸杀虫剂。

麦蚜

麦类害虫。属昆虫纲,同翅目,蚜虫科。主要有两种:1.麦长管蚜(Macrosiphum avenae),体长约2.4毫米,额瘤显著,前翅中脉分三支。2.麦二叉蚜(Schizaphis graminum),体长1.7毫米,额瘤不显著,前翅中脉分二支。温度适宜时,5天便可完成一代。用口器刺入茎叶或穗粒,吸食汁液。防治方法:喷乐果等农药消灭越冬蚜虫;用瓢虫等进行生物防治。

麦蚜

属于同翅目,蚜科。在甘肃发生的麦蚜有麦二叉蚜、麦无网长管蚜、麦长管蚜和黍缢管蚜4种。麦蚜,在陇东、陇南以无翅成若蚜和有翅若蚜在冬麦苗根茎交界处越冬, 在河西春麦区则以卵在残茬管内越冬;3~4月间开始活动(或卵化),爬出地面繁殖危害;4~5月间大量繁殖,并产生大量有翅蚜, 飞迁蔓延; 6~7月间飞迁到麦苗、玉米、禾本科杂草上生活越夏;秋季飞回冬麦田危害;天冷后即爬到麦苗下部越冬,或产生有性蚜虫,交配产卵于麦茬茎管内、土块及枯枝落叶上越冬。每逢冬季温暖,春季干旱,瓢虫、食蚜蝇、草蛉等天敌稀少,麦蚜就大量发生,危害小麦、大麦、燕麦等麦类作物及其他禾本科作物的叶片、茎秆和穗部,并能传播多种病毒病害。防治法:(1)药剂处理种子:每50公斤种子,用种子重量0.2%~0.4%的75%3 911原液, 或用50%灭蚜乳油,加水5公斤拌种后,堆闷12小时播种。(2) 田间防治: 适期播种的麦田于齐苗后的15天, 蚜株率5%, 百株蚜量10头左右, 结合气象预报, 在小麦分蘖期的一个月内干旱少雨或在冬麦返青后拔节前及春麦拔节前,蚜株率2%,百株蚜量5头以上,且气象预报在拔节期干旱少雨,寒潮过境,在小麦拔节期,或在小麦孕穗期,虫茎率达50%,百茎虫在150头以上时,应分别即行田间防治。均为每亩喷1. 5%乐果粉或1605粉剂1. 5公斤; 或喷雾50%灭蚜松、(40%乐果乳油1:1 000倍液;或撒毒土(40%乐果乳油0.5公斤加水0.5公斤拌15公斤沙)。(3)农业防治:冬麦地区适当迟播, 春麦地区适当早播,以减少麦蚜繁殖量和小麦产量的损失。冬麦冬灌可冻死大量蚜虫。抽穗前后喷灌,可抑止蚜虫迁飞扩散。提倡早春碾耱旱地冬麦, 可压死蚜虫。

- 托收方式输出综合保险是什么意思

- 托收无承付是什么意思

- 托收无承付结算是什么意思

- 托收无承付结算方式是什么意思

- 托收有关当事人是什么意思

- 托收期是什么意思

- 托收期票是什么意思

- 托收未达款是什么意思

- 托收款项申请书是什么意思

- 托收汇票是什么意思

- 托收汇票的出票人是什么意思

- 托收汇票的收款人是什么意思

- 托收申请书是什么意思

- 托收登记表是什么意思

- 托收票据是什么意思

- 托收组是什么意思

- 托收结算方式是什么意思

- 托收统一规则是什么意思

- 托收背书是什么意思

- 托收行是什么意思

- 托收行的责任是什么意思

- 托收费用是什么意思

- 托收部门是什么意思

- 托收银行是什么意思

- 托收需要时的代理人是什么意思

- 托政是什么意思

- 托故是什么意思

- 托敏是什么意思

- 托数儿是什么意思

- 托斯克人是什么意思

- 托斯卡尼尼是什么意思

- 托斯卡尼尼,阿图罗是什么意思

- 托斯卡拉尕依夏牧场旅游点是什么意思

- 托斯卡纳是什么意思

- 托斯卡纳侯国是什么意思

- 托斯卡纳大公国是什么意思

- 托斯坝是什么意思

- 托斯巴斯陶墓葬是什么意思

- 托斯特是什么意思

- 托新卫是什么意思

- 托日气是什么意思

- 托旧是什么意思

- 托旨是什么意思

- 托时是什么意思

- 托时使团是什么意思

- 托明阿是什么意思

- 托星是什么意思

- 托普是什么意思

- 托普亚尕奇是什么意思

- 托普利卡河之战是什么意思

- 托普卡比宫是什么意思

- 托普卡珀宫是什么意思

- 托普卡珀宫博物馆是什么意思

- 托普托格拉克是什么意思

- 托普拉克卡拉是什么意思

- 托普拉克堡是什么意思

- 托普拉卡莱是什么意思

- 托普考试是什么意思

- 托普铁热克是什么意思

- 托普铁热克镇是什么意思