鲜卑

我国古代少数民族。居住在今东北、内蒙古一带。这里指鲜卑首领轲比能所率的部队和他所控制的地域。

鲜卑

鲜卑xiān bēi

也称“犀毗”或“师比”。后世束腰之带钩。《汉书·匈奴传》:“黄金犀毗。”孟康曰:“要中大带也。”张晏曰:“鲜卑郭洛带,瑞兽名也,东胡好服之。”颜师古曰:“犀毗,胡带之钩也。亦曰鲜卑,亦谓师比,总一物也,语有轻重耳。”《大招》:“小腰秀颈,若鲜卑只。”王逸注:“鲜卑,衮带头也。言好女之状,腰支细少,颈锐秀长,靖然而特异,若以鲜卑之带,约而束之也。”

即師比。

鲜卑xiānbēi

腰带上的钩.jpg) 。以金、银、铜、铁等金属材料做成圆、椭圆、方、长方等形状环扣,环面雕凿各式图纹;前缀小钩,或装有扣针,以用于革带两端的钩连固结。由西域少数民族地区传入,有别于中原地区使用的带钩。《楚辞·大招》:“小腰秀颈,若鲜卑只。”汉王逸注:“鲜卑,衮带头也。言好女之状,腰支细少,颈锐秀长,靖然而特异,若以鲜卑之带,约而束之也。”《东观汉记》:“邓遵破匈奴,上赐金刚鲜卑绲带一具,金银带各一。”

。以金、银、铜、铁等金属材料做成圆、椭圆、方、长方等形状环扣,环面雕凿各式图纹;前缀小钩,或装有扣针,以用于革带两端的钩连固结。由西域少数民族地区传入,有别于中原地区使用的带钩。《楚辞·大招》:“小腰秀颈,若鲜卑只。”汉王逸注:“鲜卑,衮带头也。言好女之状,腰支细少,颈锐秀长,靖然而特异,若以鲜卑之带,约而束之也。”《东观汉记》:“邓遵破匈奴,上赐金刚鲜卑绲带一具,金银带各一。”

.jpg)

鲜卑(吉林集安高句丽古墓出土)

鲜卑

东北古族名。属于东胡族系的一个民族。分为二大部:一为南部鲜卑,史称东部鲜卑;一为北部鲜卑,史称拓拔鲜卑。前者原系东胡部落联盟的一支,居处西拉木伦河流域,汉初为匈奴冒顿袭破,退据鲜卑山(在今科尔沁右翼中旗的蒙格山一带);后者则活动于大鲜卑山 (即今大兴安岭北段),未曾加入东胡部落联盟。东部鲜卑南邻乌桓,语言、习俗与乌桓同,社会结构与乌桓相近,狩猎在其经济生活中最为重要,常猎取当地的野马、羱羊、端牛、貂豽、鼲子等野兽,以为衣食之用,而且还用以对外交换。其中貂豽、鼲子的皮毛柔软美观,“天下以为名裘”。汉武帝元狩年间(前122—117),随着乌桓的南迁,该部也南迁至饶乐水(今西拉木伦河)流域。不久,北部鲜卑从大兴安岭北段南迁至大泽 (今呼伦贝尔湖)。东汉光武帝建武二十五年(49),东部鲜卑接受东汉王朝招抚,“始通驿使”。乌桓内迁入塞后,该部自饶乐水南迁至辽东、辽西、右北平、上谷、渔阳五郡塞外。东汉和帝永元三年(91),匈奴被汉朝击败西迁,两部鲜卑大批迁入匈奴故地。留居故地的匈奴余众十余万落,亦自号鲜卑。东汉桓帝时(147—167),其杰出首领檀石槐崛起,开始统一诸部,建立以鲜卑诸部为主体的军事大联盟,势力强盛。檀石槐死后,联盟解体。继起的步度根、轲比能等首领,稍能号令各拥所部,附属汉魏。入晋后,分为慕容、宇文、段氏、拓跋、乞伏、秃发等部。慕容、宇文、段氏三部主要活动于东北西南部。至十六国时期,慕容部强大起来,兼并了宇文和段氏两部,并南下中原,曾先后建立了前燕、后燕、西燕、南燕和北燕政权。西北地区的乞伏氏曾建立西秦,秃发氏曾建立南涼。拓跋氏则统一北部中国,建立了北魏王朝。随着内迁定居,其经济生活和文化习俗皆发生了变化,渐与汉族及其他各族相融合。

鲜卑

古代北方民族名。渊源于东胡。西汉时,臣属于匈奴。后逐渐强大,到东汉桓帝时,达到全盛时期,疆域东起辽东,西至东部天山,北至贝加尔湖,南近长城。后分为左、中、右三部。右部鲜卑与匈奴逐渐融合,转变为西部铁勒。左部鲜卑分散为慕容、宇文、拓跋等部。中部鲜卑发展为秃发、乞伏等部,并在华北、西北建立了地方政权,其中以拓跋部创建的北魏历时最长、国力最盛。隋唐时期,鲜卑逐渐融合于汉、东部铁勒、突厥、回鹘等族之中。

鲜卑

中国东北古代民族之一。属于东胡系统。汉初,东胡被匈奴击败,部分迁至鲜卑山(今内蒙古科尔沁右翼中旗西),故名。游牧于西拉木伦河与洮儿河间。原依附匈奴,后归顺汉。其间与周围各族屡有征战,对汉也时顺时叛。汉桓帝时,其首领檀石槐建立起强盛的部落大联盟,击败周围夫馀、乌孙、丁零各民族,对汉时常侵扰。檀石槐死后,内部发生征战,联盟瓦解,复依附汉,两晋南北朝时期,鲜卑中的慕容氏、宇文氏、段氏、乞伏氏、拓跋氏等都曾与汉人或其它民族的统治阶级结成雄据一方的势力。如慕容氏建立前燕、后燕、西燕、南燕,乞伏氏建立西秦,秃发氏建立南凉,拓跋氏先建代国,后统一北方,建立北魏王朝,宇文氏建立北周等。以游牧狩猎为业,居无定处,语言习俗与乌桓相近,迁入中原后,受汉影响,农、工、商等均有发展,并逐与汉族融合。

鲜卑

古族名。东胡的一支。汉初,东胡为匈奴冒顿单于击败, 部分部众退居鲜卑山(今内蒙古科尔沁右翼中旗西),因以为名。游牧于今西拉木伦河与洮儿河之间,南邻乌桓。初附匈奴,东汉建武(25—55)后期,其首领陆续附汉,明、章两帝年间始终保持和好关系。和帝永元(89—104)中,乘北匈奴西迁, 据有匈奴故地,并其余众十万余落,势力渐盛, 称兵十万。直至二世纪中,对汉时降时叛,与匈奴、乌桓屡相攻杀。桓帝时,首领檀石槐建庭于高柳(今山西阳高县)北弹汗山,东败夫馀,西击乌孙,北逐丁零,南扰汉边,尽有匈奴故地,建立起强盛的部落大联盟,分为东、中、西三部,各置大人统领。光和四年(181)檀石槐死后,部落贵族首领屡相攻战, 联盟瓦解。青龙元年(233)轲比能兼并东部鲜卑及步度根所部,统一漠南地区,重建局部联盟。三年,轲比能死,联盟复瓦解。两晋南北朝时,鲜卑族各支慕容、乞伏、秃发、拓跋、宇文等部相继兴起,先后建立前燕、西秦、南凉、北魏、北周等政权。语言习俗与乌桓相近,原以游牧狩猎为业,居无常处, 内迁后,在汉族影响下,农业、手工业、商业有所发展,并逐渐与汉族等融合。

097 鲜卑

中国北方古代民族,居鲜卑山,因以为族名。史家一般认为鲜卑山即今大兴安岭。一说鲜卑于先秦已在大兴安岭中、北部活动,一说鲜卑乃春秋山戎之后。鲜卑语言属东胡语(古蒙古语)。秦汉时游牧于今西喇木伦河与洮儿河之间,汉初匈奴灭东胡,鲜卑退居鲜卑山,附于匈奴。汉武帝时霍去病击败匈奴,鲜卑人则南迁至西喇木伦河流域,鲜卑拓跋部则迁至呼伦贝尔草原。东汉初,鲜卑再南迁至上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡塞外。永元3年(91)北匈奴兵败西迁,鲜卑进入其地,未西迁之匈奴余众十余万落亦随号鲜卑。东汉桓帝时(147—167)鲜卑贵族首领檀石槐于高柳北弹汗山(山西省阳高县西北)建庭立制,组成军事行政联合体。檀石槐死后,联合体瓦解,只有步度根、轲比能等首领各拥所部附于汉魏。两晋与十六国时期,南迁与西迁的鲜卑诸部在今华北、西北先后建立割据政权。拓跋珪于公元386年建立北魏,统一北中国,促进了北方各民族的大融合,孝文帝拓跋宏的改革使鲜卑贵族与汉族名门大姓结合,吸收中原先进文化,加速了鲜卑族的封建化。隋唐之际,鲜卑已融化于汉族之中。

鲜卑Xianbei

中国古代民族,分东部和拓跋部。东部鲜卑原是东胡部落联盟的一部分。秦汉之际, 东胡部落联盟被匈奴单于冒顿所破, 鲜卑部落遂聚居于鲜卑山 (今内蒙古科右中旗西, 因鲜卑人聚居而得名),后迁居饶乐水(今西拉木伦河),从事游牧狩猎。在匈奴分裂为南、北二部以后, 东部鲜卑才摆脱被奴役的地位, 并参与反抗匈奴的斗争。东汉永元 (89-105)中,北匈奴西遁,鲜卑部落占领了蒙古沙漠以北的匈奴故地, 而 “匈奴余种留者尚有十余万落, 皆自号鲜卑,鲜卑由是渐盛”(《后汉书·鲜卑传》)。东汉后期, 鲜卑部落大人 (即部落酋长) 檀石槐建立了强大的部落联盟,“兵马甚盛,南钞汉边,北拒丁零,东却夫余, 西击乌孙”, “东西万二千余里, 南北七千余里”(《三国志·魏书·鲜卑传》注引《魏书》),分成中、东、西三部。檀石槐死后,部落联盟很快瓦解。曹魏初年, 原鲜卑小帅轲比能又建立一个较小的部落联盟, 但亦在轲比能死后解散了。魏晋之际, 东部鲜卑分成慕容部、段部、宇文部等, 慕容部在十六国时期建立了前燕、后燕、西燕、南燕诸国。拓跋鲜卑起源于大鲜卑山(今大兴安岭)。经考古证实,今大兴安岭北段内蒙古呼伦贝尔盟鄂伦春旗阿里河镇西北10公里的嘎仙洞即拓跋部早期遗址。大约在东汉前期, 拓跋部落南迁大泽 (今呼伦池), 至诘汾为部落大人时,经“山谷高深,九难八阻”,亦进入匈奴故地。诘汾子力微率部与原为匈奴、乌丸、敕勒、柔然的诸部落错居杂处, 逐渐控制了这些部落, 于是“诸部大人, 悉皆款服,控弦上马二十余万”(《魏书·序纪》),于是势力强盛起来。力微移居盛乐 (今内蒙古和林格尔)。由于曹魏从这里撤消云中、定襄等郡, 拓跋部得以顺利发展。永嘉四年(310),西晋封力微孙猗卢为代公,建兴二年 (314), 进代王。猗卢以盛乐为北都, 平城(今山西大同市东)为南都,其疆域大约跨有今内蒙古中南部与山西北部。前秦建元十二年 (376), 苻坚出兵灭代,代亡。太初元年(386)拓跋珪重建代国, 同年改国号为魏, 称登国元年, 是为北魏。此外, 拓跋部在南迁时分出一支进入河西地区,活动于今甘肃、宁夏、青海一带, 称河西鲜卑, 以秃发为姓, 秃发即拓跋的同音异译,后建立南凉国。还有一支进入陇右,称陇西鲜卑, 其乞伏氏建立西秦国。

鲜卑

中国古代东北地区少数民族之一。有拓跋鲜卑与东部鲜卑两支。皆从事游牧。拓跋鲜卑源出大鲜卑山(今内蒙古鄂伦春旗阿里河镇西北大兴安岭北段),东部鲜卑源出鲜卑山(今内蒙古科尔沁右翼中旗西)。由于鲜卑离中原较远,加之南边又有乌桓相隔,故而直至东汉时,史籍中才有关于他的活动的记载。鲜卑人“言语习俗与乌丸同。”“常以季春大会,作乐水上,嫁女娶妇,髡头饮宴。”其经济生活以狩猎、畜牧为主。其地出产野马、羱羊、端牛。“端牛角为弓,世谓之角端者也。又有貂、豽、鼲子,皮毛柔蠕,故天下以为名裘。”鲜卑曾为东胡部落联盟中一个比较大的部落集团。匈奴灭东胡,鲜卑亦受匈奴役属。汉武帝元狩四年 (前119年),汉将霍去病击破匈奴左贤王,将原役属于匈奴的乌桓迁徙于上谷 (治所在今河北怀来县)、渔阳(治所在今北京密云县)、右北平 (治所在今河北平泉县)、辽西(治所在今河北卢龙县)、辽东(治所在今辽宁辽阳市)五郡塞外,使乌桓不得与匈奴通。原分布在鲜卑山的鲜卑人随之南迁至乌桓人故地饶乐水 (今西拉木伦与老哈木伦)一带,原分布在大鲜卑山的鲜卑拓跋部远祖不久也南迁至大泽(呼伦贝尔草原)。东汉初年,鲜卑受匈奴胁迫扰犯东汉王朝的北边。汉辽东太守祭彤于建武二十一年 (45年)亲自领兵出击进犯的匈奴、鲜卑联军,穷追出塞。与此同时,对鲜卑实施怀柔政策。四年后,鲜卑大人偏何归附辽东,鲜卑遂在塞外占据优势。建武三十年,鲜卑大人到洛阳朝贺,要求归附汉朝。汉明帝永平元年(58年),敦煌、酒泉以东的鲜卑邑落大人都到辽东归附,汉每年赏赐他们的钱币多达二亿七千万。故自建武末年直至汉章帝继位后的较长时间内,鲜卑一直归附汉朝。章帝元和二年 (85年),鲜卑与南匈奴等联合进攻北匈奴,迫使其远引而去。此后,鲜卑再次大败北匈奴,将其从长期盘踞的漠北赶走。原北匈奴的漠北地区从此为鲜卑占据,留在漠北的匈奴人十余万落,也都“自号鲜卑兵。”随着鲜卑的日益强盛,为了满足奴隶主贵族的贪欲,不断对东汉缘边郡县、乌桓及南匈奴发动掠夺战争,他们对东汉或降或叛。东汉后期,鲜卑组成鲜卑部落军事行政联合体,控制地域“东西万二千余里,南北七千余里。”以其军事力量“南抄汉边,北拒丁零,东劫夫余,西击乌孙,尽据匈奴故地。”鲜卑占领区分为东、中、西三部,每部各置大人统领,总由其统辖。西晋时,东部鲜卑分为慕容、段氏、宇文三部。慕容氏曾建立前燕、后燕、西燕、南燕。鲜卑拓跋部先建立代国,后统一北部中国,建北魏王朝。鲜卑化的汉人高氏与鲜卑宇文氏则分别建立起北齐、北周。虽然自隋唐以后,鲜卑已不再作为政治实体和民族实体而存在,但其后裔,在这两个朝代仍居举足轻重的地位,对政权起着重大作用。这既显示了北方与中原民族融合的深度,也展示了鲜卑人在社会重要性方面的广度。

鲜卑

中国古代民族。东胡族的一支。因居于鲜卑山而得名。语言与习俗同乌桓。秦汉之际附匈奴。汉武帝时随乌桓人迁至上谷、渔阳、辽西等地,后又随乌桓内迁。2世纪组成诸部军事行政联合体,分东、中、西三部。渐强后由拓跋部统一北方中国,成为北魏王朝。入中原部分遂与汉族和其他民族融合。

鲜卑

古代少数民族。鲜卑来源于东胡,后迁居于今内蒙古,东汉时南移至今山西省北部。三国魏征西将军邓艾迁部分鲜卑降人于雍州(时今天水属雍州),境内始有鲜卑人居住。十六国时,鲜卑豪强在河州(今临夏)建立西秦国,一度占据今天水,鲜卑越质部落首领等 10 余部迁秦州成纪。特别是北魏拓跋氏统治陇右后,鲜卑人成为统治者,有较多官吏、将士居于境内,使鲜卑人口猛增。后随孝文帝元宏的改革,鲜卑人开始被汉族同化。至北朝以后,居住在今天水境内的鲜卑人与汉族完全交融。

鲜卑

中国古代北方民族的名称。商周时期游牧于蒙古高原东部,战国时期为东胡的一部分。秦汉之际,匈奴冒顿单于强盛,击灭东胡,鲜卑人东逃至大兴安岭,首领毛及其家族住进大石室(俗称嘎仙洞,在今内蒙古呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗阿里河镇西北10公里处)。匈奴鼎盛时,曾经臣属于匈奴。西汉中期,匈奴在汉朝的进攻下衰落,鲜卑脱离匈奴,逐渐南迁至西喇木伦河与洮儿河一带。公元前71年,鲜卑曾配合乌孙、丁零,西攻匈奴,使匈奴遭到重大损失。东汉初年,大将窦固北征,逼使北匈奴日渐西迁,鲜卑占据蒙古高原东部,于是,有十余万户匈奴人投归鲜卑,鲜卑势力有所发展。东汉末年,首领檀石槐统一各部,东击扶余,北败丁零,西逐匈奴、败乌孙,创建了鲜卑汗国。国境东西二万余里,南北七千余里,其西部边界为车师后王国西境(今新疆玛纳斯县一带)。檀石槐将国境分作三部,西域属于鲜卑右部。檀石槐死后,鲜卑因内乱而衰弱,蒙古高原的大人步度根、轲比能各拥部众,分别为政,附属曹魏,西域则为鲜卑右部大人所统治。东晋和南北朝时期,拓跋、宇文、慕容、乞伏、秃发等部或西徙,或南迁,在今华北和西北建立了北魏、北燕、西凉等地方割据政权。后逐渐融合于汉族中,右部鲜卑先归附于晋朝,后臣属于柔然,又归属于高车王国。突厥崛起后,逐渐融合于突厥。鲜卑因为是“东胡”,其语言应为胡语,即与匈奴语相近,从《晋书·石勒载记》中所记佛图澄对石勒所说相轮之音来看,则是标准的突厥语。石勒是“羯胡”,为匈奴的一支,可见鲜卑也应操突厥语。但是由于鲜卑曾长期居住于大兴安岭和西喇木伦河一带,与肃慎、契丹、奚等东夷民族杂居,其语言又受“满—通古斯语”的影响,这在鲜卑的慕容、宇文等部落的语言中尤其明显。

鲜卑

古族名。东胡的一支。秦汉时游牧于今西喇木伧河与洮儿河之间,依附于匈奴, 北匈奴西迁而进据匈奴故地,并其余众,势力渐盛。东汉桓帝时首领檀石槐组成一个庞大的军事联合体,分东、中、西三部,各置大人率领。后联合体瓦解,附属于汉魏。两晋南北朝时,有慕容、乞伏、秃发、宇文、拓拔等部先后在今华北及西北地区建立政权。北方鲜卑诸部大量入居关中是在东西魏分裂的前后。第一次是建义元年(公元528年)尔朱天光奉命镇压关陇各族人民的起义, 率领了鲜卑化很深的贺拔岳与侯莫陈悦集团, 合计约三、四万人,除少数随尔朱天光回关东外, 大部分留在关中。永熙三年(公元534年)分裂为东西魏,魏孝武帝元修带来了文武官僚与所谓“六坊之众”的禁卫军来到长安,这些贵族大臣大部分都带有家属、吏丁、部曲,有的还有军队。鲜卑人入关中除长安外,主要分布于今渭南(渭北)、大荔一带。从遗留至今的魏造像题名。特别是从渭南下邽镇南二十余里的南白村发现的《合方邑子百数十人造像记》,反映出鲜卑各部族的分布情况。这里地处沙苑之西, 正是宇文泰与高欢的鏖战之地,许多北方鲜卑和杂胡聚居于此。后来入居关中的鲜卑族多转向农业,逐渐与汉族和其他各族相融合。

鲜卑

鲜卑为东胡一支。西汉时,因匈奴强盛,被阻隔于辽东塞外。东汉初,匈奴转衰,鲜卑入塞南迁,渐居漠北。檀石槐于东汉末年建立部落联盟,其子和连在中平年间攻掠北地,深入陇东。与此同时,原居呼伦湖的拓跋部也在酋长推寅带领下南迁至漠南,其一部由长子诘汾匹孤带领顺黄河辗转西进,再循贺兰山麓西南行,进入河西,史称“河西鲜卑”。时散居在河西走廊的少数民族如羌氐、丁零、大胡等数万人,亦被拓跋部席卷,构成部落联盟,并在习俗、血缘上形成与东部鲜卑不同的特点。曹魏、西晋朝廷称其为 “凉州虏”或 “羌虏”。匹孤子寿阗以 “秃发”为其姓氏。晋初,已拥有20余部、20余万人口,成为西北最大的部族。当诘汾率部向漠南迁徙时,鲜卑中还有如弗斯引、出连、叱卢、乞伏4部自漠北迁至阴山。后由乞伏託钵莫河统一4部。其后裔继续南迁并吞并部族,在苑川(今榆中县)吞并鲜卑莫候部3万余落,建立了政治中心。以数10部、20余万之众, 被称为“陇西鲜卑”。除秃发、乞伏外,魏晋之际内徙入秦、凉二州的鲜卑还有许多种。它们入徙后,受到汉族统治者及豪右的压迫,从而使陇右、河西自秦汉以来已很复杂的民族关系进一步复杂化。

鲜卑xian bei

Sienpi,an ancient nationality

鲜卑

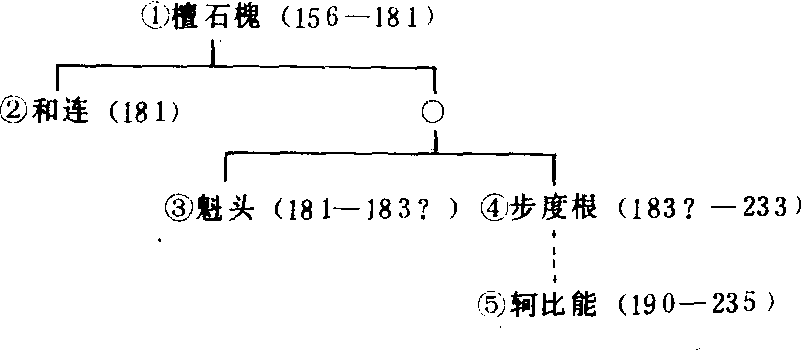

古族名。东胡族一支。与※乌桓均为东胡部落联盟中之大部。秦末汉初,为匈奴冒顿单于(前209—前174年在位)所败,联盟瓦解,余众分聚于两部。该部退保鲜卑山(今内蒙古哲里木盟科尔沁右翼中旗西,一说是时始因以为号),南邻乌桓。西汉武帝元狩(前122—前117)后,逐渐南移,游牧于乌桓原驻地饶乐水(又称“作乐水”,即今西拉木伦河)一带。初臣服匈奴,岁贡牛、马、羊、皮张,随从征战,扰汉边。东汉光武帝建武(公元25—56年)后期,首领偏何、于仇贲、满头等陆续附汉,受封王、侯,岁受赏赐,助击北匈奴,明、章两帝年间始终和好,保塞无事。章帝元和二年(公元85年),与南匈奴、丁零、西域联兵大败北匈奴,迫之远引而去。章和元年(公元87年),再破之,执杀优留单于。和帝永元(公元89—105年)中,乘北匈奴西迁,徙居匈奴故地,并其余众10万余落,势力渐盛。直至2世纪中叶,对汉时降时叛,与南匈奴、乌桓屡相攻战,成为北方地区主要矛盾。桓帝(146—167年在位)时,首领檀石槐统一诸部,建庭于高柳北弹汗山(今内蒙古兴和县东北、河北尚义县东南)潠仇水。东败夫余,西击乌孙,北逐丁零,南扰汉边,尽有匈奴地,称兵10万,胜过匈奴,建立强大的部落军事大联盟。分其地为三部:辽东以西至右北平20余邑为东部;右北平西至上谷十余邑为中部;上谷西至敦煌、乌孙20余邑为西部,各置大人统领。灵帝(168—189年在位)时,连年拢幽、并、凉3州缘边诸郡,屡败汉军。光和四年(181),檀石槐死后,诸部贵族首领屡相攻战,联盟瓦解。三国魏青龙元年(233),小种鲜卑轲比能并东部鲜卑及步度根所部,统一漠南地区,重建局部联盟。三年,轲比能死,联盟复解体。其语言和习俗与乌桓相同,语言属东胡语的分支。以游牧、狩猎为业,追逐水草,居无常处,以穹庐为舍,食肉酪,衣毛毳,盛产名裘。有牧猎所需之手工业,制弓矢鞍勒,以角端弓著称。其地产穄和东墙(结实如穄子),也捕鱼以补田畜射猎之不足。与中原通市,易“精金良铁”,由流入该地之汉人“教作兵器铠楯”,有时交市之人多达3千、畜7万。初不识文字,刻木为记,后始向汉人习学文字。社会组织分部和邑落,部之首领称大人,邑落各有小帅,初为推举产生,至檀石槐后,遂世相袭。两晋与十六国时期,鲜卑分衍出之各部相继兴起,建立雄据一方之政权:※慕容氏建※前燕(337—370)、※后燕(384—407)、※西燕(384—394)、※南燕(398—410); ※乞伏氏建※西秦(385—431);※秃发氏建※南凉(397—414)※拓跋氏先建※代国(338—376),后统一北方,建强大的※北魏王朝(386—534)及东西魏;※宇文氏又受西魏禅,建※北周(557—581)。源于慕容氏,后西迁今青海一带的※吐谷浑及辽西※段氏亦建政权,割据一方。这些政权瓦解后,逐渐与汉族等融合,不再作为民族实体存在。附鲜卑世系:

鲜卑

古族名。原为东胡的一支。秦末汉初,东胡为匈奴所灭后,余众退保辽东,因居于鲜卑山而名鲜卑。过着游牧狩猎的生活,其语言、风俗、婚姻制度及社会组织与乌桓相似。东汉初,依附于匈奴攻汉。建武二十五年(49),始与汉通。东汉后期,其首领檀石槐统一各部,尽据匈奴故地,国势强大,并仿匈奴旧制,分其地为左、中、右三部,频繁侵扰汉边。檀石槐死后三部各自独立,鲜卑分裂。

鲜卑

古代东北民族。东胡的一支。汉初,东胡为匈奴击败,部分部众退居鲜卑山(今内蒙古科尔沁右翼中旗西),因以为名。游牧于今西拉木伦河与洮儿河之间,南邻乌桓。初附匈奴,东汉初,陆续附汉。后乘北匈奴西迁,据有其故地,并其余众十万余落,势渐盛。桓帝时,首领檀石槐,东败夫馀,西击乌孙,北逐丁零,南扰汉边,尽有匈奴故地,建立部落联盟,分鲜卑为东、中、西三部。青龙元年(233)轲比能兼并东部鲜卑及步度根所部,统一漠南。两晋南北朝时,鲜卑慕容、乞伏、秃发、拓跋、宇文等部相继兴起,先后建立前燕、西秦、南凉、北魏、北周等政权。原以游牧狩猎为业,居无常处,内迁后,农业、手工业、商业有所发展,并逐渐与汉族等融合。

鲜卑

古族名。东胡的一支。始见于《史记·匈奴传》。语言、习俗同于乌桓。源于蒙古草原东部西拉木伦河流域。游牧民族。匈奴汗国衰落后,逐渐成为蒙古草原的主人。融合残留的匈奴人,势力日益壮大,贫富分化日趋明显。东汉中后期,檀石槐成为部落联盟首领,分东、中、西三部向内地进逼。在频繁的军事活动中,酋长世袭制确立起来。檀石槐死,联盟瓦解。汉魏之际,轲比能重组部落联盟,逐步接受汉文化,成为塞上最强大的势力。青龙三年(235),曹魏官吏刺杀轲比能,部落离散。其宇文部、段部、慕容部等活动于辽东、辽西、右北平(辽宁西部和河北塞外)一带,慕容部分支吐谷浑部迁入青海草原;拓跋部活动在代郡、定襄、云中(山西北端与内蒙中部),分支秃髪部进入雍、凉二州间(陕、甘、宁交界区);乞伏部活动在今甘肃陇西地区。继续向中原推进。十六国时期,慕容部先后建立前燕、后燕、南燕、西燕、北燕五个政权,拓跋部建立代国,乞伏部建立西秦,秃髪部建立南凉,北魏亦由拓跋部建立。终魏晋南北朝,与汉族融合。

- 密密丛丛是什么意思

- 密密麻麻是什么意思

- 密密麻麻是什么意思

- 密封件、防尘圈的选用是什么意思

- 密封件概述是什么意思

- 密封件的分类及设计选用要求是什么意思

- 密封保藏法是什么意思

- 密封包装是什么意思

- 密封包装是什么意思

- 密封原理是什么意思

- 密封垫圈是什么意思

- 密封性是什么意思

- 密封技术是什么意思

- 密封投标定价法是什么意思

- 密封投标定价法是什么意思

- 密封类型的选择是什么意思

- 密封胶是什么意思

- 密封胶是什么意思

- 密封递价策略是什么意思

- 密尔是什么意思

- 密尔是什么意思

- 密尔岱山是什么意思

- 密尔扎·霍斯拉维是什么意思

- 密尔活基设计是什么意思

- 密尔茨胡拉瓦是什么意思

- 密尔顿是什么意思

- 密尔顿诗歌全集详注是什么意思

- 密尔顿,约翰是什么意思

- 密尔顿,约翰是什么意思

- 密尔,约翰·S.是什么意思

- 密尔,约翰·斯图亚特是什么意思

- 密尔,约翰·斯图亚特是什么意思

- 密尔,詹姆士是什么意思

- 密山游击队是什么意思

- 密希里夫斯基是什么意思

- 密度是什么意思

- 密度是什么意思

- 密度是什么意思

- 密度、浓度测量是什么意思

- 密度与固形物含量的关系是什么意思

- 密度分辨率是什么意思

- 密度波是什么意思

- 密度流是什么意思

- 密度测量仪的计算是什么意思

- 密度(浓度)的测量是什么意思

- 密度的应用是什么意思

- 密度超量是什么意思

- 密度跃层是什么意思

- 密庵和尚语录是什么意思

- 密康唑是什么意思

- 密得洛西恩监狱是什么意思

- 密德是什么意思

- 密扎扎是什么意思

- 密扎扎是什么意思

- 密拉是什么意思

- 密拉布伯克是什么意思

- 密拉布伯克是什么意思

- 密接双星是什么意思

- 密教是什么意思

- 密教是什么意思