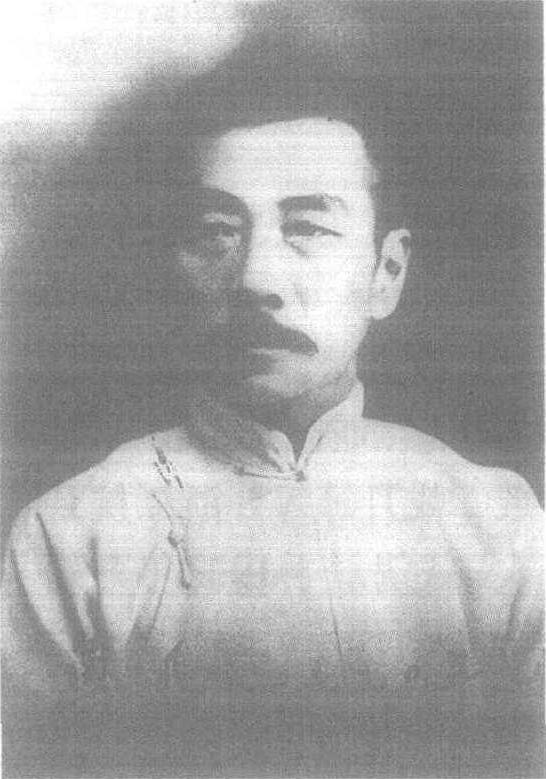

鲁迅1881—1936

浙江绍兴人

中国现代伟大的文学家、思想家和革命家。中国新文学的奠基人。1902年赴日本留学,原学医,后从文,企图改变国民精神。曾与康有为、梁启超展开论战,并加入光复会。辛亥革命后,任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职,兼在北京大学、师范大学、女子师大等校授课。1918年参加《新青年》编务,发表白话小说《狂人日记》,开始用鲁迅笔名。1930年起,筹备成立中国左翼作家联盟,又和宋庆龄等发起组织中国民权保障同盟,任临时中央执行委员。1936年初“左联”解散后,响应党的号召积极参加文学界与文化界抗日民族统一战线。所著收进《鲁迅全集》,近一千万字。

本姓:周

原名:周树人

幼名:阿张、长庚、长树

学名:樟寿

字:豫山、豫亭

幼号:弧孟

号:预才、豫、豫才、豫山、豫哉

别号:日出国中之游子、戎马书生、会稽山下之平民、俟堂、戛剑生、裕斋

人称:豫翁、大先生、老大

法名:长根、三宝弟子法名长根

笔名:鲁迅、一尊、丁萌、干、士繇、上海三闲书屋、小孩子、之江索士、卂、丸、飞、子明、丰之余、丰余、丰瑜、韦士繇、韦素、元艮、元期、尤刚、尤炳圻、不堂、长庚、中头、中拉、中国教育社、公汗(一说为公汙)、风声、及锋、文诡、巴人、予、予才、予云、邓当世、玉才、石介、且介、申飞、史贲、史癖、白在宣、白舌、白道、令飞、令斐、冬华、乐文、乐贲、乐雯、它音、记者、动轩、戎马书生、同裕斋、乔峰、仲度、自树、华约瑟、华圉、众怃、齐物论、关道清、许遐、许霞、迅、迅行、苇索、杜斐、杜德玑(一说为杜德机)、李允经、何干(一说为何于)、何家干、余铭、启明、译者、译文社同人、即鲁迅、张沛、张承禄、张禄如、阿二、阿法、苗挺、直、直入、奔流社同人、明瑟、罗怃、佩韦、周玉才、周玉材、周予才、周动轩、周乔峰、周作人、周建人乔峰、周树、周树人、周逴、庚、庚辰、庚言、宓子章、孟孤、封余、赵令仪、荀继、茹纯、茹莼、某生者、树、树人、俟、俟堂、独应、姜珂、洛、洛文、神飞、弧孟、敖、敖者、桃椎、索士、索子、莫朕、晓角、晏敖、倪朔尔、隼、铁木艺术社、翁隼、唐丰瑜、唐元朝、唐俟、旅沪一记者、旅沪记者、旅隼、栾廷石、旁、朔尔、家干、宴之敖者、宴敖、冥昭、焉于、黄凯音、黄棘、黄棘木、朝花社、朝花社同人、梦文、戛剑生、雪之、野火、常庚、崇巽、符灵、曼雪、康百度、康伯度、康郁、裕斋、隋洛文、隋树森、越丁、越山、越侨、越客、葛何德、董季荷、敬一尊、楮冠、楮冠病叟、景宋、鲁古、尊古、游光、遐观、编者、编辑书、编辑者、编纂者、幹、虞明、燕客、霍冲、豫、豫才、豫翁、孺牛、纂述者、EL、ELEF、EV、L、L.S、V.S

绰号:假洋鬼子、猫头鹰

印章名:会稽周氏、会稽民氏收藏、周、周树所藏

鲁迅1831—1936

鲁迅

伟大的文学家、思想家和革命家。原名周树人,幼名樟寿,字豫山,后改豫才。1881年9月25日出生于浙江绍兴。1902年赴日本留学,先后入东京弘文书院、仙台医学专门学校。1905年至1907年,以孙中山为首的革命派与以康有为、梁启超为首的改良派展开大论战时,站在革命派一边,1908年发表了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等文章。1909年回国后,在杭州、绍兴任教。辛亥革命后,曾任南京临时政府教育部部员和北京政府教育部科长、佥事等职。1920年至1926年间,在北京大学、北京高等师范学校等校兼课。1918年5月,第一次用“鲁迅”笔名在《新青年》上发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,对封建制度进行猛烈的揭露和抨击,奠定了中国新文化运动的基石。“五四”运动前后,参加《新青年》杂志编辑工作,站在反帝反封建的新文化运动的最前列,成为新文化运动的旗手。1921年发表中篇小说《阿Q正传》。同时创作了大量杂文。这种文体后来成为鲁迅战斗的主要武器。1918年至1926年间,先后创作出版了《呐喊》、《热风》、《坟》、《彷徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集,表现出爱国主义和革命民主主义的思想特色。1926年因支持学生爱国运动,被北洋军阀政府迫害,遂于8月南下,先后在厦门任厦门大学文科教授、在广州任中山大学文学系主任兼教务主任。1927年,蒋介石发动“四·一二”反革命政变,鲁迅愤而辞去中山大学一切职务,10月到上海,研究马列主义理论。1930年起,先后参加中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟等进步组织,同国民党反动派的法西斯统治进行英勇的斗争,并积极介绍马列主义文艺理论,成为革命文学运动的主将。1933年担任中国民权保障同盟上海分会执行委员。在中国共产党的领导下,和其他革命文艺战士一起,同国民党反动派的御用文人和其他反动文人、反动文学进行不懈的斗争,粉碎了国民党反动派的文化“围剿”。1936年初,“左联”解散后,响应中国共产党的号召,积极参加文学界和文化界的抗日民族统一战线,提出“民族革命战争文学”口号。从1927年至1935年,创作了《故事新编》中的大部分作品和大量杂文,分别收辑在《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等专集中。这些作品以马克思主义为指导,深刻地分析了各种社会问题,表现出高瞻远瞩的政治远见和顽强的战斗精神。他关心培养青年作者;领导和支持未名社、朝花社等进步文学团体;主编《国民新报副刊》(乙种)、《莽原》、《奔流》、《萌芽》、《译文》等文艺期刊;搜集研究整理了大量古典文学,批判地继承了祖国古代的文化遗产, 编著《中国小说史略》、《汉文学史纲要》,整理了《嵇康集》,辑录《会稽郡故事杂集》、《古小说钩沉》、《唐宋传奇集》、《小说旧闻钞》,等等;大力翻译介绍马克思主义文艺理论和外国进步文学作品;提倡战斗的木刻艺术。这位中国现代伟大的文学家、思想家和革命家,于1936年10月19日在上海病逝。鲁迅为祖国和人民留下了七百余万字的著译和数百万字的日记、书信。中华人民共和国成立后,已分别编为《鲁迅全集》、《鲁迅译文集》、《鲁迅日记》、《鲁迅书信集》等出版。

鲁迅

| 关于鲁迅及其著作 | 台静农 | 上海开明书店1926年版122页 |

| 鲁迅在广东 | 钟敬文 | 北新书局1927年1月版124页、1928年3 月再版124页 |

| 鲁迅论 | 李何林 | 北新书局1930年3月初版、1935年10月 4版264页,陕西人民出版社1984年2 月版188页 |

| 转变后的鲁迅 鲁迅的死 鲁迅批判 | 黎炎光 杜君谋 李长之 | 北平东方书店1931年1月版 上海千秋出版社1936年1月版69页 上海北新书局1936年1月初版、1936年 11月2版 |

| 纪念中国文化巨人——鲁迅 鲁迅不死 | 燕京大学学生自治会出版委员会1936年 10月版 (上海)新东方书店1936年10月版 | |

| 鲁迅纪念集 鲁迅先生纪念集 | 鲁迅纪念会编 | 上海北新书局1936年12月版291页 上海北方出版社1936年版 |

| 悼鲁迅 鲁迅逝世周年纪念册 鲁迅先生纪念集 鲁迅与抗日战争 鲁迅先生轶事 | 伧夫 汪馥泉 鲁迅纪念委员会编 巴金等 | 上海中国出版社1936年版 上海抗战出版部1937年10月版58页 上海文化生活出版社1937年10月版 上海战时出版社1937年版85页 千秋出版社编印1937年版164页 |

| 鲁迅研究 鲁迅的盖棺论定 | 夏征农 范诚 | 上海生活书店1937年版213页 上海全球书店1937年254页,(香港)汉文 图书公司1970年版254页 |

| 鲁迅新论 鲁迅访问记 | 王明等 茅盾等著登 太编 | 新文出版社1938年8月版 文化励进社1939年6月版280页 |

| 鲁迅纪念特刊 鲁迅纪念特辑 | 上海学院中国语言文学系印行 新中国文艺社编印1939年版196页 | |

| 回忆鲁迅及其他 论鲁迅 过来的时代——鲁迅论及其他 | 郁达夫等 茅盾适夷 雪峰 | 上海宇宙风社1940年7月3版 重庆生活书店1940年8月版217页 充实社1940年8月版,上海新知识书店 1948年版136页 |

| 论鲁迅的杂文 鲁迅五年祭 | 巴人 | 远东书店1940年版168页 (香港)万笔社编辑出版1941年版36页 |

| 鲁迅与中国青年 论鲁迅的思想 鲁迅研究丛刊(第1、2辑) | 萧三 平心 | 创造文粹社1941年版48页 长风书店1941年版 (延安)鲁迅文化出版社1941年初版,哈尔 滨东北书店1947年9月重版 |

| 关于鲁迅 鲁迅正传 | 梁实秋等 郑学稼 | 重庆胜利出版社1942年版68页 重庆胜利出版社1942年版110页,(台湾) 时报文化出版事业有限公司1980年7 月4版616页 |

| 鲁迅的书 | 欧阳凡海 | 桂林文献出版社1942年版,(香港)联营出 版社1947年版365页 |

| 鲁迅的创作方法及其他 鲁迅回忆断片 | 景宋 荆有麟 | 重庆读书出版社1942年3版118页 桂林文献出版社1942年版375页,重庆杂 志公司1944年版 |

| 民元前的鲁迅先生 鲁迅传 | 王冶秋 (日)小田岳夫著 任鹤鲤译 | 重庆峨嵋出版社1943年1月版 上海星洲出版社1945年11月版110页 |

| 鲁迅自传及其作品 鲁迅先生二三事 | 孟津 孙伏园 | 重庆上海英文学会1945年版77页 上海作家书屋1945年版86页,湖南人民 出版社1980年5月版98页 |

| 鲁迅研究 鲁迅论(第1、2辑) 民族导师鲁迅先生的一生 | 茅盾等 卢正义 (日)小田岳夫著 夜析编译 | 沈阳嘉陵江出版社1946年7月版 大连文协1946年10月版 北平艺光出版社1946年12月版114页 |

| 鲁迅传 | (日)小田岳夫著 范泉译 | 上海开明书店1946年版118页 |

| 回忆鲁迅先生 | 萧红 | 生活书店1946年110页,三联书店1949 年10月版 |

| 鲁迅回忆 鲁迅的思想与生活 | 荆有麟 许寿裳 | 上海杂志公司1947年4月版 台湾文化协进会1947年6月版68页 |

| 人民文豪鲁迅 | 平心 | 上海心声阁1947年10月版,新文艺出版 社1956年10月版,上海文艺出版社 1981年7月版189页 |

| 亡友鲁迅印象记 | 许寿裳 | 上海峨嵋出版社1947年10月版140页, 人民文学出版社1953年6月版 |

| 鲁迅传 | 王士青 | 上海新知书店1948年1月版518页,三联 书店1959年版518页,(香港)文学研究 社1971年版529页,中国青年出版社 1979年10月版276页、1981年4月版 273页 |

| 鲁迅事迹考 | 林辰 | 开明书店1948年1月版103页,新文艺出 版社1954年4月版101页,人民文学出 版社1981年9月版135页 |

| 革命之子 鲁迅论 鲁迅的道路 鲁迅手册 鲁迅先生年谱 鲁迅与新文学运动 | 莫铮 卢于道 胡绳 邓珂云 许寿裳 叶德 | 哈尔滨鲁迅文化出版社1948年版 大连文协1948年版 (香港)生活书店1948年版 上海博览书局1948年版415页 光华书店1948年版 广州培英中学西关分校员生工友供应社 1949年10月版132页 |

| 鲁迅与木刻 纪念与回忆 鲁迅思想研究 | 陈烟桥 魏东明 何千之 | 上海开明书店1949年10月版82页 东北书店1949年版 东北书店1949年3版162页,三联书店 1950年4月版228页 |

| 论鲁迅 | 胡今虚 | 上海动力出版社1950年版60页,上海泥 土社1950年12月版61页 |

| 鲁迅 鲁迅和他少年时候的朋友 鲁迅和陶行知的轶事 鲁迅传 欣慰的纪念 | 林维仁 雪峰 何公超等 钟子芒 许广平 | 商务印书馆1950年12月版36页 中国青年出版社1951年1月版 上海光芒出版社1951年版1月版45页 上海太平洋出版社1951年3月版 人民文学出版社1951年7月版、1981年5 月2版200页 |

| 鲁迅 鲁迅——伟大的思想家与伟大革命家 | 王士菁 徐懋庸 | 北京三联书店1951年10月版59页 中南人民出版社1951年12月初版、1952 年4月再版 |

| 鲁迅作品及其他 鲁迅散论 | 胡今虚 雪苇 | 上海泥土社1951年3版106页 华东人民出版社1951年版117页,新文艺 出版社1953年版207页,湖南人民出版 社1984年3月版146页 |

| 鲁迅与中国文学 | 王瑶 | 上海平明出版社1952年3月版181页,陕 西人民出版社1982年5月版148页 |

| 回忆鲁迅 | 冯雪峰 | 人民文学出版社1952年8月版、1957年8 月版207页 |

| 我所认识的鲁迅 | 许寿裳 | 人民文学出版社1952年8月2版86页、 1978年6月3版130页 |

| 论鲁迅 | (苏)费德伦科著 刘益玺等译 | 上海泥土社1953年6月版 |

| 鲁迅思想的逻辑发展 向鲁迅学习 | 华岗 唐弢 | 上海新文艺出版社1953年8月版228页 上海平民出版社1953年11月版、1954年 版147页,新文艺出版社1956年10月 版 |

| 鲁迅的故家 | 周遐寿 | 上海出版公司1953年版429页,人民文学 出版社1957年8月版219页 |

| 鲁迅生平思想及其代表作研究 关于鲁迅的生活 略讲关于鲁迅的故事 | 徐中玉 许广平 乔峰 | 上海自由出版社1954年1月版370页 人民文学出版社1954年6月版 人民文学出版社1954年8月版50页, 1981年5月再版 |

| 鲁迅在厦门 鲁迅的著作及研究资料索引 | 陈梦韶 南京大学中国语言 文学系合编 | 作家出版社1954年11月版76页 1955年版18页 |

| 跟青年谈鲁迅 学习鲁迅 鲁迅在广州的日子 鲁迅先生美术活动年表 忆鲁迅 鲁迅先生逝世二十周年纪念大会 | 冯文炳 韩长经 曾敏之 王明候 茅盾等 | 中国青年出版社1956年8月版 上海新文艺出版社1956年9月版 广东人民出版社1956年9月版96页 朝花美术出版社1956年10月版 人民文学出版社1956年10月版183页 鲁迅先生逝世二十周年纪念大会编印 1956年10月版 |

| 回忆鲁迅先生 辛亥革命前的鲁迅先生 鲁迅先生的幼年时代 鲁迅传略 | 李霁野 王冶秋 许钦文 朱正 | 上海新文艺出版社1956年10月版 上海新文艺出版社1956年10月版102页 浙江人民出版社1956年10月版57页 作家出版社1956年12月版,人民文学出 版社1982年9月版380页 |

| 鲁迅在北京住过的地方 鲁迅的青年时代 鲁迅研究 鲁迅先生的故事 鲁迅作品研究 鲁迅的文艺思想 鲁迅研究概述 鲁迅在文学战线上 鲁迅讲学在西安 鲁迅研究札记 回忆伟大的鲁迅 鲁迅亲友谈鲁迅 鲁迅——他的生平和创作 和鲁迅相处的日子 | 孙世恺 周哲明 刘泮溪 唐弢 吴奔星等 以群 邵伯周 唐弢 单演义 胡冰 沈尹默等 张能耿 王士菁 川 岛 | 北京出版社1957年3月版20页 中国青年出版社1957年3月版134页 北京作家出版社1957年4月版358页 上海少年儿童出版社1957年6月版 江苏人民出版社1957年9月版 上海新文艺出版社1957年10月版67页 湖北人民出版社1957年11月版165页 中国青年出版社1957年12月版188页 长江文艺出版社1957年12月版95页 上海新文艺出版社1958年1月版134页 上海新文艺出版社1958年2月版222页 杭州东海文艺出版社1958年4月版 中国青年出版社1958年5月版221页 人民文学出版社1958年7月初版101页、 1981年5月2版110页,四川人民出版 社1979年版161页 |

| 鲁迅研究资料编目 保卫鲁迅的战斗传统 鲁迅日记(上、下) | 沈鹏年 陈鸣树 | 上海文艺出版社1958年12月版516页 天津百花文艺出版社1959年7月版 人民文学出版社1959年8月版(上下2 册) |

| 鲁迅——中国文化革命的巨人 | 姚文元 | 上海文艺出版社1959年9月版247页、 1964年1月版276页 |

| 鲁迅博物馆 学习鲁迅先生 鲁迅生平事迹 鲁迅回忆录 鲁迅 | 北京鲁迅博物馆 许钦文 北京鲁迅博物馆 许广平 北京鲁迅博物馆 | 文物出版社1959年9月版 上海文艺出版社1959年12月版133页 文物出版社1960年影印本383页 作家出版社1961年5月版168页 文物出版社1961年9月版、1976年8月 版147页 |

| 鲁迅——伟大的革命家、思想家和文学家 鲁迅先生与教学 鲁迅和他的作品 纪念我们的文化革命先驱鲁迅 | 王士菁 谢励武 林志浩 | 北京作家出版社1962年7月版81页 河南人民出版社1963年3月版 北京出版社1964年6月版55页 人民出版社1966年12月版 |

| 鲁迅年谱 | 曹聚仁 | (香港)三育图书文具公司1970年10月版 351页 |

| 和青年朋友谈鲁迅 关于鲁迅 | 高丘 梁实秋 | (香港)文教出版社1970年版79页 (台湾)爱眉文艺出版社1970年11月版 159页 |

| 鲁迅研究资料选辑 | 山东大学中文系选 编 | 1972年5月版264页 |

| 鲁迅生平及著译年表 | 云南省曲靖地区文教局编印1974年版 148页 | |

| 鲁迅的青少年时代 | 张能耿 | 陕西人民出版社1974年11月版285页、 1981年11月版388页 |

| 鲁迅生平思想和作品 | 广西师院中文系编印1975年8月版197 页 | |

| 鲁迅的印象 | (日)增田涉 | 北京师范大学中文系现代文学组译印 1976年4月版93页 |

| 鲁迅研究资料编目索引(1949.10—1974.12) | 扬州师院图书馆编印1976年6月版504 页 | |

| 鲁迅思想的发展 | 李永寿 | 陕西人民出版社1976年8月版204页、 1979年6月修订本214页 |

| 鲁迅的生平和作品 鲁迅的生平及杂文 | 林志浩 李何林 | 北京人民出版社1976年8月版 陕西人民出版社1976年9月2版142 页 |

| 回忆鲁迅 鲁迅在厦门 | 周建人 厦门大学中文系 | 上海人民出版社1976年9月版180页 福建人民出版社1976年9月版117页、 1978年10月修订本128页 |

| 鲁迅在广州 鲁迅研究资料(1—14) | 中山大学中文系编 鲁迅研究资料编辑 部编 | 广东人民出版社1976年10月版285页 文物出版社1976年10月版——1984年 11月版 |

| 鲁迅年谱 | 黑龙江省文化局创 作评论办公室编 | 1976年11月版157页 |

| 鲁迅思想研究资料 | 国家出版事业管理局版本图书馆研究室编 印1977年版上册622页、下册613页 | |

| 鲁迅 鲁迅在绍兴 | 北京鲁迅博物馆 山东师院聊城分院 中文系图书馆编 | 文物出版社1977年3月版 1977年4月版272页 |

| 鲁迅与外国文学资料汇编 | 福建师大中文系、三明钢铁厂工人理论组 鲁迅著作注释组编印1977年5月版 392页 | |

| 鲁迅研究年刊 | 西北大学鲁迅研究 室编 | 陕西人民出版社1977年版627页(1975、 1976年合刊)、1980年版587页(1979 年年刊)、1981年版678页(1980年年 刊)、1981年8月版439页(1981年纪念 鲁迅诞辰一百周年年刊) |

| 鲁迅与青年 鲁迅年谱简编 | 佟家桓等 吉林大学中文系现 代文学教研室 | 黑龙江人民出版社1977年7月版75页 1977年7月版200页 |

| 鲁迅——中国文化革命的主将 | 江苏人民出版社1977年8月版369页 | |

| 鲁迅与美术 鲁迅与美术二集 鲁迅诗文生活杂谈 鲁迅及其作品 | 黄蒙田 黄蒙田 张问天 武汉大学中文系现 代文学教研室、 长江航运管理局 宣传处 | (香港)大光出版社1977年1月版 (香港)大光出版社1977年8月版212页 (香港)上海书局1977年10月版250页 湖北人民出版社1977年11月版421页 |

| 鲁迅在广州 | 张竟 | 广东人民出版社1977年11月版121页 |

| 鲁迅在广州 | 山东师院聊城分院 中文系图书馆 | 1977年12月版225页 |

| 鲁迅研究资料选编 鲁迅在北京 | 广州鲁迅纪念馆、广东鲁迅研究小组编印 1977年12月版102页 山东师院聊城分院中文系图书馆编印 1977年版 | |

| 鲁迅回忆录 鲁迅与女师大学生运动 鲁迅及三十年代文艺 | 宋庆龄等 陈漱渝 上海师大中文系鲁 迅著作注释组编 | 上海文艺出版社1978年1月版294页 北京人民出版社1978年2月版145页 甘肃师大中文系现代文学教研组翻印 1978年4月版223页 |

| 鲁迅在西安 | 西北大学中文系鲁 迅研究室资料组 | 1978年6月版218页 |

| 鲁迅与青年 论鲁迅的小说创作 鲁迅前期思想发展史略 鲁迅在北京 鲁迅在日本 | 艾斐 吴中杰 高云 林非 陈漱渝 | 山西人民出版社1978年11月版152页 上海文艺出版社1978年11月版193页 上海文艺出版社1978年11月版148页 天津人民出版社1978年12月版172页 山东师院聊城分院中文系图书馆编印 1978年版310页 |

| 鲁迅与文艺批评 鲁迅在杭州 | 许怀中 | 江西人民出版社1978年12月版180页 山东师院聊城分院中文系图书馆编印 1979年版130页 |

| 鲁迅年谱 鲁迅年谱 | 王观泉 | 黑龙江人民出版社1979年3月版182页 安徽人民出版社1979年3月版752页 |

| 许广平忆鲁迅 | 许广平著 马蹄疾 辑录 | 广东人民出版社1979年4月版798页 |

| 鲁迅研究集刊(第1集) | 上海文艺出版社1979年版424页 | |

| 鲁迅书简漫忆 鲁迅在南京 | 黄源 | 《西湖》文艺编辑部1979年5月版118页 山东师院聊城分院中文系图书馆编印 1979年5月版188页 |

| 鲁迅文艺思想散论 学习鲁迅的美术思想 | 萧荣 陈坚 | 浙江人民出版社1979年5月版172页 人民美术出版社编辑出版1979年5月版 214页 |

| 我论鲁迅 | 苏雪林 | (台湾)传记文学出版社1979年6月2版 193页 |

| 郭沫若同志论鲁迅 | 绍兴师范专科学校、绍兴鲁迅纪念馆编印 1979年6月版82页 | |

| 鲁迅回忆录 回忆鲁迅的美术活动 | 巴金等 | 上海文艺出版社1979年6月版340页 人民美术出版社1979年6月版165页、 1981年9月版227页 |

| 鲁迅与美术 鲁迅思想论集 鲁迅年谱(上、下) | 王观泉 袁良骏 鲍昌 邱文治 | 上海人民美术出版社1979年版161页 天津人民出版社1979年6月版231页 天津人民出版社1979年6月版上册457 页、1979年9月版下册594页 |

| 鲁迅生平自述辑要(上、下) 鲁迅在科教战线上 鲁迅——文化新军的旗手 鲁迅在教育部 东邻散记——鲁迅在日本及其他 我心中的鲁迅 《鲁迅日记》中的我 鲁迅回忆录正误 北京鲁迅故居 鲁迅先生纪念集 | 舒汉 谢励武 潘颂德 唐弢 孙瑛 李连庆 周建人等 许钦文 朱正 韩蔼丽 | 山东人民出版社1979年7月版878页 河南人民出版社1979年8月版134页 湖南人民出版社1979年8月版136页 天津人民出版社1979年8月版96页 上海文艺出版社1979年9月版160页 湖南人民出版社1979年9月版354页 浙江人民出版社1979年9月版134页 湖南人民出版社1979年11月版244页 文物出版社1979年11月版30页 上海书店1979年12月版 |

| 鲁迅和自然科学 鲁迅与郭沫若 鲁迅研究(1979—1985) | 刘再复 单演义 鲁歌 | 科学出版社1979年12月2版284页 徐州师院学报编辑部1979年版362页 中国人民大学书报资料室编印 1979—1986年版 |

| 鲁迅正传 | 郑学稼 | (台湾)时报文化出版事业公司1980年版 616页 |

| 鲁迅的少年时期 鲁迅的文学道路 鲁迅的印象 | 冉淮舟 冯雪峰 (日)增田涉著 龙 翔译 | 内蒙古人民出版社1980年1月版74页 湖南人民出版社1980年1月版272页 (香港)天地图书公司1980年1月版361 页 |

| 鲁迅在上海 | 山东师院聊城分院编印1980年2月版 | |

| 鲁迅思想的发展道路 鲁迅研究文丛(4辑) | 袁良骏 朱正 | 北京出版社1980年2月版114页 湖南人民出版社1980年3月版—1983年 7月版 |

| 论鲁迅前期思想 | 武汉大学中文系现 代文学研究室 | 天津人民出版社1980年3月版197页 |

| 鲁迅研究资料索引(上、下、续编) | 北京图书馆、中国 社科院文学研究 所同编 | 人民文学出版社1980年3月版—1986年 3月版 |

| 鲁迅青少年时代的故事 鲁迅的印象 | 郭同文 (日)增田涉著 钟 敬文译 | 山东人民出版社1980年4月版318页 湖南人民出版社1980年5月版140页 |

| 回忆鲁迅资料辑录 | 上海教育出版社1980年版336页 | |

| 鲁迅先生与未名社 | 李霁野 | 湖南人民出版社1980年7月版257页,人 民文学出版社1984年7月版270页 |

| 鲁迅笔名索解 在世界的海边——鲁迅的青少年时代 鲁迅史实新探 | 李允经 彭定安 陈漱渝 | 四川人民出版社1980年7月版236页 辽宁人民出版社1980年8月版84页 湖南人民出版社1980年9月版336页、 1982年6月2版467页 |

| 鲁迅论稿 鲁迅笔名探索 鲁迅之死 | 陈安湖 高信 林语堂 | 湖北人民出版社1980年9月版338页 陕西人民出版社1980年10月版228页 (台湾)德华出版社1980年11月版263 页 |

| 鲁迅研究 | 鲁迅研究学会《鲁 迅研究》编辑部 | 上海文艺出版社1980年12月版 |

| 鲁迅印象记 鲁迅的教育思想和实践 鲁迅文艺思想资料编年 鲁迅著作索引五种 鲁迅研究(1—8) | 王志之 顾明远 孙崇恩 周来祥 鲁迅大辞典编纂组 中国鲁迅研究协会 《鲁迅研究》编辑 部编 | 四川人民出版社1980年12月版91页 人民教育出版社1980年12月版292页 济南市社会科学研究所1980年12月版 四川人民出版社1980年12月版 中国社会科学出版社1980年12月版— 1983年5月版 |

| 鲁迅的故事 | 卢今 | 四川少年儿童出版社1981年4月版190 页 |

| 鲁迅和外国作家 鲁迅评传 略讲关于鲁迅的事情 鲁迅传略 鲁迅创作道路初探 | 张华 曾庆瑞 乔峰 吴中杰 王士菁 | 陕西人民出版社1981年4月版167页 四川人民出版社1981年5月版796页 人民文学出版社1981年5月版50页 上海文艺出版社1981年6月版311页 中国社会科学出版社1981年6月版177 页 |

| 鲁迅哲学思想研究 鲁迅美学思想论稿 | 张琢 刘再复 | 湖北人民出版社1981年6月版326页 中国社会科学出版社1981年6月版537 页 |

| 鲁迅画传 鲁迅生平史料汇编 鲁迅诞辰百年纪念集 | 陈漱渝 薛绥之主编 鲁迅博物馆鲁迅研 究室编 | 人民美术出版社1981年7月版173页 天津人民出版社1981年7月版(5册) 湖南人民出版社1981年7月版551页 |

| 鲁迅思想探索 鲁迅在西安 鲁迅在世界文学上的地位 鲁迅传 | 齐一 单演义 戈宝权 林志浩 | 上海人民出版社1981年7月版230页 陕西人民出版社1981年7月版196页 陕西人民出版社1981年7月版59页 北京出版社1981年8月版510页、1984 年9月版510页 |

| 纪念鲁迅诞生一百周年论文集 | 复旦大学中国语言 文学研究所鲁迅 研究室编 | 复旦大学出版社1981年8月版363页 |

| 忆念鲁迅先生 鲁迅思想发展论稿 鲁迅思想研究 | 黄源 正一 马良春 | 人民文学出版社1981年8月版221页 四川人民出版社1981年8月版340页 中国社会科学出版社1981年8月版188 页 |

| 鲁迅与河南 鲁迅在绍兴 鲁迅著译系年目录(附鲁迅笔名索引) 鲁迅治学浅探 鲁迅与中日文化交流 鲁迅年谱 | 刘增杰 朱忞 上海鲁迅纪念馆编 赁常彬 刘献彪 林治广 李何林主编 | 河南人民出版社1981年8月版137页 浙江人民出版社1981年8月版227页 上海文艺出版社1981年8月版560页 四川人民出版社1981年8月版162页 湖南人民出版社1981年8月版532页 人民文学出版社1981年版(第1卷)、1983 年版 |

| 鲁迅诞辰百年文集(2册) | 广东省鲁迅研究小组编印1981年9月版 | |

| 鲁迅文艺思想初探 鲁迅与俄罗斯古典文学 鲁迅与电影 我记忆中的鲁迅先生 国外鲁迅研究论集(1960—1980) 鲁迅早期事迹别录 鲁迅研究百题 鲁迅传 | 王永生 韩长经 刘思平 邢祖文 俞芳 乐黛云 张能耿 丁锡根 林非 刘再复 | 宁夏人民出版社1981年9月版468页 上海文艺出版社1981年9月版193页 中国电影出版社1981年9月版238页 浙江人民出版社1981年10月版150页 北京大学出版社1981年10月版521页 河北人民出版社1981年11月版211页 湖南人民出版社1981年11月版581页 中国社会科学出版社1981年12月版378 页 |

| 鲁迅研究论文集 | 山东人民出版社1981年12月版636页 | |

| 郁达夫忆鲁迅 鲁迅美学思想浅探 学习与纪念 | 陈子善 王自立编 张颂南 河南省纪念鲁迅诞 生一百周年委员 会编 | 花城出版社1982年1月版108页 浙江人民出版社1982年1月版208页 河南人民出版社1982年2月版286页 |

| 北京大学纪念鲁迅百年诞辰论文集 关于鲁迅的论考与回想 鲁迅研究论文集 | 王瑶等 钟敬文 北京市鲁迅研究学 会筹委会编 | 北京大学出版社1982年4月版413页 陕西人民出版社1982年4月版211页 四川人民出版社1982年6月版398页 |

| 鲁迅评传 鲁迅文艺思想论稿 鲁迅与北京风土 鲁迅“国民性思想”讨论集 鲁迅与他的老师 鲁迅与中国古典小说 鲁迅与许寿裳——从一个侧面看鲁迅 六十年来鲁迅研究论文选(上、下) | 彭定安 吴中杰 邓云乡 鲍晶 魏若华 许怀中 罗慧生 李宗英 张梦阳编 | 湖南人民出版社1982年7月版585页 山西人民出版社1982年7月版205页 文史资料出版社1982年8月版236页 天津人民出版社1982年8月版460页 宁夏人民出版社1982年8月版126页 陕西人民出版社1982年8月版318页 浙江人民出版社1982年9月版217页 中国社会科学出版社1982年9月版上册 691页、下册619页 |

| 鲁迅散论 | 任访秋 | 陕西人民出版社1982年9月版190页 |

| 茅盾论鲁迅 鲁迅的爱和憎 一个伟大寻求者的心声 鲁迅与世界 鲁迅世界 | 查国华 杨美兰编 王士菁 李希凡 孙瑛等 (日)山田敬三著 韩贞全 武殿勋 译 | 山东人民出版社1982年9月版187页 天津人民出版社1982年10月版249页 上海文艺出版社1982年版 中国展望出版社1982年版 山东人民出版社1983年1月版286页 |

| 鲁迅研究论文集 | 吉林人民出版社1983年版313页 | |

| 鲁迅思想论纲 纪念鲁迅诞生一百周年学术讨论会论文选 纪念鲁迅诞生一百周年文献资料集 (1881—1981) | 杜一白 | 宁夏人民出版社1983年1月版322页 湖南人民出版社1983年2月版551页 人民文学出版社1983年2月版330页 |

| 鲁迅纪念馆·鲁迅故居·鲁迅墓 鲁迅杂文的艺术特征 乡土回忆——鲁迅亲友忆鲁迅 鲁迅思想方法漫谈 鲁迅文艺思想新探 鲁迅与历史,文艺及其他 民族魂——鲁迅的一生 鲁迅研究论文集 鲁迅著作版本丛谈 鲁迅遗产探索 鲁迅思想与杂文艺术 鲁迅历史观探索 鲁迅思想论稿 鲁迅与书 鲁迅出版系年(1906—1936) 学习鲁迅札记 鲁迅与日本 鲁迅论 鲁迅革命活动考述 鲁迅的思想和艺术 当代作家谈鲁迅 | 周国伟 阎庆生 周芾棠 童炽昌 孙昌熙等 李鸿然 陈漱渝 浙江鲁迅研究学会 唐弢等 徐中玉 邵伯周 黄俊兴 彭定安 倪墨炎等 秦川 林焕平 李连庆 陈涌 倪墨炎 陈鸣树 西北大学鲁迅研究 室编 | 上海文化出版社1983年2月版26页 陕西人民出版社1983年4月版248页 陕西人民出版社1983年4月版335页 陕西人民出版社1983年5月版221页 天津人民出版社1983年6月版297页 长江文艺出版社1983年6月版144页 浙江文艺出版社1983年7月版191页 浙江文艺出版社1983年7月版592页 书目文献出版社1983年8月版282页 上海文艺出版社1983年8月版216页 陕西人民出版社1983年10月版312页 陕西人民出版社1983年10月版201页 浙江文艺出版社1983年版240页 天津人民出版社1984年2月版304页 黑龙江人民出版社1984年2月版231页 湖南人民出版社1984年2月版301页 世界知识出版社1984年4月版139页 人民文学出版社1984年5月版334页 上海文艺出版社1984年5月版239页 陕西人民出版社1984年6月版314页 西北大学出版社1984年7月版224页 |

| 鲁迅研究资料索引(1975—1983) | 杭州大学中文系资料室编印1984年7月 版508页 | |

| 鲁迅故家的败落 | 周建人口述周 晔编写 | 湖南人民出版社1984年7月版321页 |

| 鲁迅与浙江作家 鲁迅的美学思想 鲁迅后期思想研究 一个伟大爱国者的足迹——鲁迅爱国主义思想 论集 | 马蹄疾 唐弢 倪墨炎 《鲁迅研究》编辑部 编 | (香港)华风书局1984年8月版280页 人民文学出版社1984年8月版298页 人民文学出版社1984年8月版486页 天津人民出版社1984年8月版224页 |

| 鲁迅与文艺思潮流派 鲁迅 鲁迅留学日本史 鲁迅和他的同时代人(上、下) | 许怀中 朱正 程麻 彭定安 马蹄疾 | 湖南人民出版社1985年6月版430页 人民出版社1985年6月版150页 陕西人民出版社1985年7月版383页 春风文艺出版社1985年7月版上卷445 页、下卷469页 |

| 胡风论鲁迅 1913—1983鲁迅研究学术论著资料汇编(第1 卷第2卷) | 陈鸣树 刘祥发编 中国社会科学院文 学研究所鲁迅研 究室编 | 黄河文艺出版社1985年9月版178页 中国文联出版公司1985年10月版1502 页、1986年8月版1268页 |

| 鲁迅与中外文学遗产论稿 | 俞元桂等 | 海峡文艺出版社1985年10月版220页 |

| 鲁讯研究丛书(第一、二函) | 陕西人民出版社1985年编辑出版(10册) | |

| 鲁迅与瞿秋白 鲁迅研究史(上卷) 鲁迅与许广平 鲁迅与陀思妥耶夫斯基 活的鲁迅 人间鲁迅 鲁迅木刻活动年谱 | 单演义 袁良骏 范志亭 李春林 姜德明 林贤治 李允经 马蹄疾 | 天津人民出版社1986年版 陕西人民出版社1986年4月版544页 河南人民出版社1986年4月版245页 安徽文艺出版社1986年5月版197页 上海文艺出版社1986年8月版323页 花城出版社1986年9月版289页 上海人民美术出版社1986年10月版232 页 |

| 鲁 迅 | (日)竹内好著 李 心峰译 | 浙江文艺出版社1986年11月版179页 |

| 鲁迅回忆录正误 | 朱 正 | 人民文学出版社1986年12月版266页 |

附注:鲁迅的传记资料仅收书籍部份,报刊和论文集中的篇目,因数量太多,同时又有《鲁迅研究资料索引》等专题索引可查,本索引省略未录。

鲁迅

| 鲁迅周作人比较论 鲁迅史实求真录 鲁迅、许广平所藏书信选 | 李景彬 陈漱渝 周海婴编 北京鲁 迅博物馆注释 | 南开大学出版社1987年版175页 湖南文艺出版社1987年版409页 湖南文艺出版社1987年版528页 |

| 鲁迅年谱稿 | 蒙树宏编 | 广西师范大学出版社1988年版383页 |

| 鲁迅研究概要 鲁迅与中国现代文化震动 鲁迅和中国文化 鲁迅与中国现代史 无限的信赖:鲁迅与中国共产党 鲁迅评传 | 刘泰隆等 王友琴 林非 李安葆 秦建君 (日)横松宗 王 海龙译 | 广西教育出版社1989年版157页 湖南教育出版社1989年版349页 学苑出版社1990年版337页 黑龙江人民出版社1991年版193页 华东师范大学出版社1992年版191页 辽宁大学出版社1992年版235页 |

| 历史转换期文化启示录:文化视角与鲁迅研究 当代鲁迅研究史 走向鲁迅世界 瞿秋白与鲁迅 鲁迅诞辰一百周年纪念文集 鲁迅心史 鲁迅的人际艺术 鲁迅、创造社与日本文学:中日近现代比较文 学初探 | 朱晓进 袁良骏 彭定安 朱美宜 上海鲁迅纪念馆编 刘福勤主编 解洪祥编 (日)伊藤虎丸 孙猛等译 | 辽宁教育出版社1992年版254页 陕西人民教育出版社1992年版619页 辽宁教育出版社1992年版861页 海洋出版社1993年版184页 百家出版社1993年版361页 广西教育出版社1993年版714页 山东大学出版社1994年版308页 北京大学出版社1995年版356页 |

| 寻找伟人的足迹:鲁迅在北京 鲁迅与他“骂”过的人 鲁迅评传 鲁迅印象 鲁迅比较研究 | 刘丽华 郑智 房向东 吴俊 张新颖编 (日)藤井省三 陈福康编译 | 北京工业大学出版社1996年版256页 上海书店出版社1996年版368页 百花洲文艺出版社1997年版166页 学林出版社1997年版275页 上海外语教育出版社1997年版279页 |

| 鲁迅自传 鲁迅梁实秋论战实录 鲁迅的最后一年 鲁迅 外国友人忆鲁迅 鲁迅家世 鲁迅家世 民族英魂:名人笔下的鲁迅 鲁迅笔下的名人 度尽劫波:周氏三兄弟 鲁迅传 鲁迅评传 鲁迅 鲁迅:晚年情怀 瞿秋白与鲁迅 分享鲁迅 国民性的缔造者:鲁迅 鲁迅与东西方文化 鲁迅回忆录:专著(上、中、下) 世纪之交论鲁迅 | 鲁迅 黎照编 史莽编 姜宝昌 黄生 武德运 段国超 张能耿等 夏明钊编 黄乔生 钮岱峰 曹聚仁 楚时 王彬彬 许京生 袁良骏 辛晓征 吴小美等 鲁迅博物馆等选编 江苏省鲁迅研究会 编 | 江苏文艺出版社1997年版429页 华龄出版社1997年版648页 浙江人民出版社1998年版147页 晨光出版社1998年版191页 北京图书馆出版社1998年版252页 教育科学出版社1998年版405页 党建读物出版社1998年版432页 东方出版中心1998年版441页 群众出版社1998年版488页 中国文联出版公司1999年版766页 东方出版中心1999年版365页 江苏文艺出版社1999年版183页 上海教育出版社1999年版244页 华文出版社1999年版290页 中国广播电视出版社1999年版323页 湖北教育出版社1999年版328页 兰州大学出版社1999年版359页 北京出版社1999年版3册 江苏教育出版社1999年版416页 |

| 鲁迅与高长虹:现代文学史上的一桩公案 挚友的怀念:许寿裳忆鲁迅 鲁迅与日本人:亚洲的近代与“个”的思想 | 董大中 许寿裳 马会芹编 (日)伊藤虎丸 李东木译 | 河北人民出版社1999年版479页 河北教育出版社2000年版162页 河北教育出版社2000年版189页 |

| 铁屋中的呐喊 围剿集 论鲁迅(1)吃人与礼教 论鲁迅(2)鲁迅研究的历史批判 海外回响:国际友人忆鲁迅 | 李欧梵 尹慧珉译 梁实秋等 李长之等 汪晖等 (美)史沫特莱等 | 河北教育出版社2000年版223页 河北教育出版社2000年版236页 河北教育出版社2000年版239页 河北教育出版社2000年版390页 河北教育出版社2000年版263页 |

| 我记忆中的鲁迅先生:女性笔下的鲁迅 | 萧红等 | 河北教育出版社2000年版263页 |

| 心灵的探寻 无限沧桑怀遗简 鲁迅史料考证 十年携手共艰危:许广平忆鲁迅 编辑生涯忆鲁迅 兄弟忆鲁迅(1)少年沧桑 兄弟忆鲁迅(2)书里人生 红色光环下的鲁迅 反抗绝望:鲁迅及其文学世界 鲁迅先生二三事:前期弟子忆鲁迅 如果现在他还活着:后期弟子忆鲁迅 永在的温情:文化名人忆鲁迅 高山仰止:社会名流忆鲁迅 鲁迅年谱(1—4) | 钱理群 孙伏园等 朱正等 许广平 赵家璧等 周作人 周建人 周作人 周建人 瞿秋白等 汪晖 孙伏园等 胡风等 钟敬文等 柳亚子等 鲁迅博物馆鲁迅研 究室编 | 河北教育出版社2000年版267页 河北教育出版社2000年版269页 河北教育出版社2000年版279页 河北教育出版社2000年版281页 河北教育出版社2000年版284页 河北教育出版社2000年版292页 河北教育出版社2000年版293页 河北教育出版社2000年版293页 河北教育出版社2000年版299页 河北教育出版社2000年版314页 河北教育出版社2000年版325页 河北教育出版社2000年版368页 河北教育出版社2000年版395页 人民文学出版社增订本2000年版4册 |

| 鲁迅与胡适:影响20世纪中国文化的两位智 者 | 孙郁 | 辽宁人民出版社2000年版529页 |

| 鲁迅评传 | (俄)波慈德涅耶 娃 吴兴勇等 译 | 湖南教育出版社2000年版716页 |

| 鲁迅《仙台书简》与蒋抑卮 鲁迅为何与顾颉刚势不两立 鲁迅和朱安女士以及他俩的婚姻问题 “椒焚桂折佳人老”——鲁迅谈孙桂云、杨秀琼 鲁迅与胡也频 史沫特莱与鲁迅 鲁迅与徐森玉 柳亚子与鲁迅 鲁迅和端木蕻良 鲁迅和金肇野 鲁迅和穆木天 回忆鲁迅和范爱农(上、中、下) | 鲁金华 陈漱渝 稽山 邓啸林 马蹄疾 唐鸿棣 邓啸林 姜德明 马蹄疾 奚纯 顾蒙山 范莲子口述 谢德 铣整理 | 湖北日报1981年9月27日 团结报1988年9月6日 绍兴师专学报1981年2期 新体育1981年9期 福建论坛1985年2期 西北大学学报1985年2期 图书馆杂志1985年4期 名人传记1986年1期 东北现代文学研究1986年1期 东北现代文学研究1986年1期 东北现代文学研究1986年1期 许昌师专学报1986年2—4期 |

| 我和鲁迅先生的一段交往 | 冀佑和回忆 刘连 源整理 | 名人传记1986年3期 |

| 闻一多和鲁迅 鲁迅对中西文化发展模式的比较 章太炎东京讲学与鲁迅 警察悼鲁迅 海岛阴云 陈独秀与鲁迅兄弟 鲁迅、郭沫若、郁达夫留学日本及艺术个性之比 较 | 王景山 高旭东 张苓华 小可 吴铭 经盛鸿 夏晓鸣 | 中国现代文学研究丛刊1986年4期 文史哲1986年6期 近代史研究1986年6期 名人传记1987年1期 名人传记1987年2期 艺谭1987年2期 学术研究1987年3期 |

| 鲁迅与邵力子 简论鲁迅从浪漫主义到现实主义的转变 鲁迅与董秋芳 鲁迅与梁启超 鲁迅和李四光的一场“笔墨官司” 论鲁迅的文化观 鲁迅·音乐·萧友梅 一点回忆——关于鲁迅和我 荆有麟与鲁迅 他吸吮过鲁迅的乳汁——谈杜鹏程对鲁迅的学 习和继承 | 朱顺佐 马大康 谢德铣 王强 孟繁诚等 贾锦福 孙世军 廖辅叔 长虹 王俊峰 楚伟 | 浙江学刊1988年1期 文史哲1988年2期 唐都学刊1988年3期 天津社会科学1988年4期 名人传记1988年8期 文史哲1989年5期 中央音乐学院学报1990年1期 鲁迅研究月刊1990年5期 绍兴鲁迅研究1990年10期 绍兴鲁迅研究1990年10期 |

| 鲁迅与周恩来的祖籍考 四十年代鲁迅研究中的文化考察 鲁迅与赣籍文学家交往考略——纪念鲁迅先生 诞辰百十周年 | 胡正耀 蒋聪顺 刘福勤 龚联寿 | 辽宁大学学报1991年2期 江海学刊1991年3期 江西社会科学1991年4期 |

| 试论三十年代前半期鲁迅与林语堂的关系 鲁迅挚友许寿裳之死 关于三十年代前期和鲁迅有关的二十二条提问 鲁迅对外国文化艺术的借鉴 略论鲁迅国学研究之文化和个性心态 体现党同鲁迅亲密关系的重要文献——读1936 年7月6日张闻天、周恩来致冯雪峰的信 | 吴禹星 张令澳 胡风 耿恭让 吴俊 程中原 | 上海师范大学学报1992年l期 上海滩1992年2期 新文学史料1992年4期 中州学刊1992年4期 上海社会科学院学术季刊1992年4期 党的文献1992年4期 |

| 近代“尚力思潮”中严复、鲁迅、毛泽东的逻辑演 化关系 | 李力研 | 北方论丛1992年6期 |

| 鲁迅先生 札记 读许先生的札记 宋庆龄和鲁迅 我与鲁迅许广平夫妇 台港作家心目中的鲁迅 鲁迅与近代中国的个性主义 论鲁迅与梁启超的启蒙主义思想 鲁迅与辛亥革命 “他把血液喂养了我们”——鲁迅与周文 “相得”与“疏离”——林语堂与鲁迅的交往史实 及其文化思考 | 胡风 许广平 梅志 李畅培 曾树龄 王映霞 袁良骏 王铁仙 张全之 高旭东 李浩 陈漱渝 | 新文学史料1993年1期 新文学史料1993年1期 新文学史料1993年1期 重庆党史研究资料1993年1期 *传记文学1993年62卷2期 新文学史料1993年3期 学术月刊1993年7期 齐鲁学刊1994年2期 山东大学学报1994年4期 新文学史料1995年2期 新文学史料1995年2期 |

| 鲁迅与三一八惨案 鲁迅和上海菜馆 一九二二年鲁迅交往日人考 鲁迅和军事文学 论鲁迅与基督教文化 论“五四”文学传统的内质和张力——兼论鲁迅 传统的断裂 | 王静 周三金 马蹄疾 罗绍权 杨剑龙 赵明 | 北京党史研究1995年2期 *传记文学1996年67卷5期 新文学史料1996年2期 贵州文史丛刊1996年3期 上海师范大学学报1996年3期 宁夏大学学报1996年4期 |

| 论鲁迅的文化批判精神 鲁迅与弃妇朱阿安 鲁迅不接受诺贝尔奖推荐——鲁迅给台静农的 一封信 | 陈国威 叶卉 唐绍华 | 宁夏大学学报1996年4期 *传记文学1996年69卷4期 *传记文学1996年69卷6期 |

| 二十世纪初叶鲁迅对科学的认识 新时期鲁迅研究的“盲点”与“误区” 鲁迅东京故居考辨 鲁迅与传统文化的羁绊 另一种国民性的讨论——鲁迅、许寿裳国民性 讨论之引发 | 德万 郑心伶 李森 郑春 (日)北冈正子 | 江汉论坛1996年9期 学术研究1996年10期 江西社会科学1996年12期 文史哲1997年4期 吉林大学学报1998年1期 |

| 走进虚无——鲁迅由自由个体到孤独个体的精 神历程 | 解洪祥 | 文史哲1998年6期 |

| 鲁迅与国民党 论“五四”时期鲁迅对中国伦理道德的重建 白话·民间性·鲁迅——关于“五四”新文学传 统的札记 | 王敬文 王国绶 张杰 吴俊 | 湖北大学学报1998年6期 天津师大学报1999年2期 华东师范大学学报1999年3期 |

| 鲁迅与“五四”文学传统——兼论新时期文学中 的“五四”情结 | 姜振昌 | 山东师大学报1999年4期 |

| 鲁迅与陈独秀“国民性”思想之比较 论鲁迅对辛亥革命的反思 | 方小教 陈可畏 | 安徽史学1999年4期 江汉论坛1999年7期 |

| 寻找鲁迅研究与新世纪的契合点——“鲁迅与 五四新文化精神”学术研讨会综述 | 陈艳冰 | 学术研究1999年9期 |

| 鲁迅前期文化传播的平民观念 国民性:沉郁的世纪关怀——从梁启超、陈独 秀、鲁迅的思想个案出发 | 刘津 张宝明 | 甘肃社会科学2000年1期 郑州大学学报2000年2期 |

| 鲁迅、茅盾与西方现代主义文学 论鲁迅的人生观 三十年代的鲁迅和林语堂 在个人本位价值观的光照下——浅论新文化运 动中鲁讯的文化批判 | 陈黎明 史志谨 董大中 黄新康 | 陕西师范大学学报2000年3期 陕西师范大学学报2000年3期 新文学史料2000年3期 华南师范大学学报2000年3期 |

| 20世纪初期鲁迅的文化思想 看客论——试论鲁迅对于另一种“国民劣根性” 的批判 | 李城希 缪军荣 | 青海社会科学2000年5期 华东师范大学学报2000年5期 |

| 鲁迅与龚自珍情感历程比较 鲁迅与梁实秋论争的另一种观照 厦门大学国学院风波——鲁迅与现代评论派冲 突的余波 | 李城希 芦海英 桑兵 | 江淮论坛2000年5期 西北师大学报2000年5期 近代史研究2000年5期 |

| 伟大的文学家、思想家、革命家鲁迅《鲁迅生平 展览》在京开幕 | 李方诗等主编 | 中国人物年鉴(1991)第453页 |

| 伟大的文学家、思想家、革命家鲁迅诞生110周 年 | 李方诗等主编 | 中国人物年鉴(1992)第434页 |

| 20世纪中国著名文学家、思想家、教育家鲁迅 (1881—1936) | 李维民主编 | 中国人物年鉴(2000)第10页 |

| 1913—1983年鲁迅研究学术论著资料汇编 | 中国社会科学院文 学研究所鲁迅研 究室编 | 中国文联出版公司1985—1990年5册 |

| 鲁迅研究资料(3—24) | 鲁迅博物馆鲁迅研 究室编 | 天津人民出版社1979—1991年版22册 |

| 鲁迅(1881—1936) 中国新文学的旗手——鲁迅 鲁迅 (周树人)自传 周树人先生评传 | 范济国 陈漱渝 肖黎等主编 鲁迅 王森然 | 中国革命史人物传略第324页 民国著名人物传第4卷第55页 影响中国历史的一百个男人第496页 民国人物碑传集第697页 近代名家评传(初集)第273页 |

鲁迅1881——1936

原名周樹人,幼名樟壽,字豫山,後改豫才,筆名魯迅、迅行、飛、旅隼等,浙江紹興人,1881年(清光緒七年) 生。少年時在本縣三味書屋讀書。1898年入南京水師學堂。1899年考入江南陸軍學堂附設鐵路礦務學堂,1901年畢業。1902年春,赴日本留學,入東京弘文學院。1904年入仙臺醫學專門學校。後棄醫學文。1906年至東京,開始從事文學活動,翻譯介紹俄国、東歐等國家文學作品。1908年加入光復會。1909年8月回國,在杭州浙江兩級師範學堂任生理學化學教員。次年8月,任紹興府中學堂監學兼生理學教員。辛亥革命紹興光復後,任山(陰) 會 (稽) 初級師範學校校長。1912年春,任南京臨時政府教育部部員; 5月隨教育部遷往北京,先後任北京政府社會教育司第一科科長、僉事。1917年因張勳復辟,辭職。1918年1月,參加《新青年》雜誌編輯工作。發表白話小說《狂人日記》,開始用“魯迅”筆名。1920年秋,兼任北京大學、北京高等師範學校講師。1923年秋。兼任北京女子高等師範學校及世界語專門學校講師。1925年8月,免北京女子高等師範學校講師職; 同年秋,兼中國大學講師,黎明中學教員。1926年1月,教育部僉事恢復,到部任事; 同年8月,離北京赴厦門,任厦門大學文科教授; 12月辭職。1927年1月赴廣州,任中山大學文學系主任兼教務主任; 4月辭職。1927年10月,至上海定居; 12月應大學院院長蔡元培聘,任特約著作員。1928年任《語絲》編輯,與郁達夫創辦《奔流》,編輯《馬克思主義文藝論叢》叢書,並與柔石等組織朝花社,出版《朝花週刊》、《朝花旬刊》。1930年3月,與創造社、太陽社、文學研究會及其它進步作家在上海成立左翼作家聯盟。1933年加入民權保障同盟會,被選爲執行委員。與友人合編《萌芽月刊》、《巴爾底山》、《前哨》、《十安街頭》、《譯文》等刊物。1936年10月 19日病逝於上海。年55歲。1938年魯迅全集編輯委員會,編輯出版《魯迅全集》二十卷,近一千萬字,收録其全部作品及譯作。

鲁迅1881—1936

文学家、思想家、新文化运动的旗手。原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。出身于破落的封建家庭。1898年在南京求学时接触了民主思想,受达尔文进化论思想影响。1902年留学日本学医。后从文以图改造国民性。1905—1907年,发表《摩罗诗力说》《文化偏至论》等论文,批判洋务派和资产阶级改良派,提倡个性解放的摩罗诗派。1909年回国。先后在杭州、绍兴教书。1912年2月起,任职于南京临时政府和北京政府教育部。1918年1月参加《新青年》编务,成为五四新文化运动的伟大旗手。同年5月发表第一篇白话小说《狂人日记》,猛烈批判封建礼教。1920年起兼北京大学、女子师范大学等校教职。此后,发表了《阿Q正传》等著名小说和大量杂文,显示了文学革命的实绩。同时组织“语丝社”“未名社”“莽原社”,开展斗争,并积极支持北京学生的爱国运动。1926年8月因受军阀迫害,南下至厦门、广州任教。1927年10月定居上海,逐步形成马克思主义的世界观。1930年,积极参加并领导了中国左翼作家联盟,成为“左联”的旗手。鲁迅一生著译甚丰,著有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文诗集《野草》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《热风》《华盖集》《而已集》《二心集》《三闲集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等,以及大量论著和译作。有《鲁迅全集》《鲁迅译文集》。

鲁迅1881.9.25—1936.10.19

原名周樟寿,后取名周树人,字豫才。笔名有黄棘、晏敖、何干、洛文、旅隼等百余个。浙江绍兴人。出生于一个逐渐没落的封建家庭。从小念私塾,受过传统的封建文化教育,但他阅读兴趣广泛,尤其注意具有民主思想和爱国精神的古籍记述,喜爱民间的传说和绘画。幼年时代,他常随同家人到乡间,对农民的苦难生活与勤劳品质,有深切的了解。十三岁以后,因祖父被捕入狱,父亲重病去世,家境从小康坠入困顿。这使他感到了世态炎凉,开始对人生问题的认真思考。1898年他决心“走异路,逃异地”,带着八元路费,到南京考入江南水师学堂,翌年改入江南陆师学堂附设的矿务铁路学堂。在这里,开始接触到宣传维新思想的书报和中外近代自然科学与社会科学方面的译著,其中有赫胥黎的《天演论》等,从中吸取了进化论里的辩证观点,并成为他进行反封建斗争的有力思想武器。1902年他从矿路学堂毕业后,赴日本东京弘文学院学习。其间,他积极参加爱国留学生的反清革命活动,并毅然剪掉象征封建统治的辫子,并在剪辫后所摄照片上作《自题小像》诗一首,抒发了一生为之献身的崇高的爱国主义思想。1904年考入仙台医学专门学校,企图以医学来达到救国救民的目的。但事实的教育,使他开始痛切地感到:医学并不能救国救民,头等重要的还是改变人的精神,而能改变精神的首推文艺,于是决定弃医从文。在东京时期,结识了章太炎等一些资产阶级革命派,并参加了光复会;又曾在留学生所办的《河南》杂志上撰文,主张进化论,强调要“张个性”。《摩罗诗力说》一文是中国最早介绍近代欧洲文艺思想的文章之一。他与周作人合译《城外小说集》,于1909年正式出版。同年夏,他从日本归国,先后在杭州的浙江两级师范学堂和绍兴府中学堂任教,课余继续研究文学,从事古籍的辑录工作。辛亥革命后,发表了第一篇用文言写的小说《怀旧》,显露出反封建的倾向。后来接受革命党人王金发之邀,担任绍兴师范学校校长。不久又应好友许寿裳之邀,去南京在临时革命政府教育部任职。1917年十月革命后,参加《新青年》编辑部,以笔为武器投身于反帝反封建的争斗。1918年他发表第一篇白话短篇小说《狂人日记》,猛烈抨击封建的家族制度,揭露封建礼教的“吃人”的本质。这时期创作的小说结集为《呐喊》出版,其中《孔乙己》、《药》、《阿Q正传》等,都是中国现代文学史上的不朽之作,特别是《阿Q正传》,因其所塑造的阿Q典型形象,概括了具有深广社会意义的“精神胜利法”,而成为现代文学史上的丰碑。1920年起到北京大学任教,编写了《中国小说史略》。1924年至1925年,又写下了《祝福》、《离婚》、《在酒楼上》、《伤逝》等小说,后结集为《彷徨》出版,这些小说,同《呐喊》一样,均以反封建为中心思想,而在人物形象的塑造上,开辟了新的领域,塑造了祥林嫂、爱姑、吕纬甫、涓生、子君等各种类型的艺术形象,尤其是对知识分子形象的塑造,在当时众多的同类题材作品中独树一帜。他的作品具有独特的艺术风格,文字凝练,开掘深广,行文舒展,思想深刻。鲁迅的现实主义小说创作,对当时乃至整个现代文学产生过深远的影响,而且在世界文坛上也享有崇高声誉。1925年“五卅”惨案后,文化战线上的斗争日趋激烈。鲁迅除了组织与支持了语丝社、莽原社和未名社的活动,出版刊物和丛书,关心和扶植新的文艺力量成长,还和封建复古的甲寅派,以及现代评论派中一些人,展开了一场论争。现实生活里的黑暗和作家思想发展中的矛盾,使他写出了包含着十分复杂和深沉思想内涵的《野草》。1926年他到厦门大学任教,结合教学编写了《汉文学史纲要》。北伐胜利的消息传来后,他又从厦门到广州中山大学任教。四一二政变发生后,鲁迅思想上产生了极大的震动。1927年到达上海,专心于文学活动和创作,出版了一系列杂文集。1930年在“左联”成立大会上发表的《对于左翼作家联盟的意见》,实际上成为当时左翼文艺运动的指导性文献。同年因参加发起中国自由运动大同盟,被国民党浙江省党部呈请予以通缉。从此,他基本上过着半地下的生活,在特务的盯梢、信检、谣言中坚持文学活动。1934年至1935年间,为了更好地向黑暗势力进行斗争,以历史材料和神话传说为题材,发表了《非攻》、《理水》、《出关》等五篇小说,加上1927年前后写的《补天》等八篇同类小说,结集为《故事新编》出版。这些小说不仅坚持了现实主义的传统,深刻地反映了现实生活,而且驰骋浪漫主义的想象,使现实和理想相结合。《故事新编》的创作,反映出作家思想的又一次新的飞跃。此外,鲁迅一生还从事外国文学的评价和翻译,做了大量的工作。从《域外小说集》到《毁灭》、《铁流》等译著,都是他对中国现代文学的建设和发展所作出的重要贡献。鲁迅作为中国现代伟大的思想家、革命家和文学家,在文学领域里的成就和贡献是多方面的。他的文学作品,尤其是小说和散文杂文,是现代文学史上的一座高峰,在世界文学历史上也占有突出的地位。

鲁迅1881.9.25—1936.10.19

原名周樟寿,字豫才,后取名树人,“鲁迅”是发表《狂人日记》时用的笔名,笔名还有唐俟、越客、随洛文等百余个。浙江绍兴人。出身于一个没落中的封建士大夫家庭。6岁入家塾,读诗书经传,但他喜欢野史、笔记,爱好美术。13岁时祖父下狱,接着父亲重病去世,家庭经济由小康坠入困顿,体验到人世的炎凉,社会的黑暗。他幼年时随母亲到乡下的外祖母家居住,和农民的孩子建立了深厚的友谊。1898年他离家到南京水师学堂读书,第二年改入江南陆师学堂附设的铁路矿务学堂学习。这两所学校虽然办得“乌烟瘴气”,但他却读了许多宣传西方资产阶级自由、民主的书,接受了达尔文的进化论,成为他当时反帝反封建的主要思想武器。1902年4月,他到日本求学,开始在东京弘文学院学习,积极参加反清爱国运动,写下立志献身祖国的《自题小象》。1904年到仙台医学专门学校学医,原想从医学入手,促进人民对于政治改革的信仰。后因严酷现实的刺激,感到激发民众觉悟尤为重要,毅然弃医从文。1906年到东京开始文学活动,翻译介绍俄国、东欧和其他一些被压迫民族的文学作品,写了《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等论文。1909年8月回国,先后在杭州、绍兴教书。辛亥革命爆发,他以兴奋的心情欢迎和支持这个革命,可是辛亥革命没有完成反帝反封建的历史任务,他深感失望,年底作文言小说《怀旧》,描绘了这场“革命”给地主豪绅造成的虚惊,而下层人民却漠然处之。1912年春,应蔡元培之邀,到南京政府教育部任部员,不久,随部迁北京,任社会教育司第一科长、佥事。他目睹袁世凯称帝和张勋复辟的丑剧,深感愤怒和苦闷,着手抄写碑帖和整理古籍,思索中国前途问题。1918年鲁迅感受到十月革命胜利这新世纪的曙光,积极参加“五四”新文化运动。他参加了《新青年》的编辑工作。为了战斗的需要,鲁迅开始在《新青年》“随感录”专栏等处发表精悍锋利的杂文。1920年秋起,他还先后在北京大学、北京女子师范大学等校任教,编定《中国小说史略》、《小说旧闻钞》等。“五四”落潮期,他苦闷彷徨,但仍然进行韧性的战斗,写了短篇小说集《彷徨》和散文诗《野草》,还写了大量杂文对封建复古派的欧化绅士进行斗争。1925年后支持与领导《语丝》、《未名》杂志,主编《莽原》、编辑《未名丛刊》、《乌合丛书》和《未名新集》;支持北京女子师范大学学生运动。1926年8月,鲁迅因受封建军阀和政客的迫害,南下厦门大学任文科教授,写了《汉文学史纲要》,编成回忆性散文集《朝花夕拾》。1927年1月到广州,任中山大学教务主任兼文学系主任。四一二政变中,因营救被捕学生无效,愤而辞职。1927年9月底,鲁迅离开广州到上海定居,专门从事文学创作和文艺运动,开始了一生最光辉的战斗。在1928年的革命文学论争中,他学习研究并翻译了马列主义文艺理论,主编《语丝》,与郁达夫创办《奔流》,编辑《马克思主义文艺论丛》丛书,与柔石等组织朝花社,出版《朝花周刊》、《朝花旬刊》。1930年3月起参与领导中国左翼作家联盟,先后主编和与人合编《萌芽月刊》、《巴尔底山》、《前哨》、《十字街头》、《译文》等,并以杂文为武器,对胡适、梁实秋为代表的“新月派”,“民族主义文学”展开了坚决的斗争。1931年,他和宋庆龄、杨铨等发起组织中国民权保障同盟,营救被捕革命者;参加中国自由运动大同盟,又是国际反帝反法西斯会议名誉主席之一。在粉碎国民党政府的文化“围剿”中,他成了共产主义的伟人。1936年10月19日,鲁迅因积劳成疾在上海逝世。毛泽东对他的一生作了崇高的评价:“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。”鲁迅的作品已被译成英、日、俄、法、德等五十多种文字,他成为世界文坛上最有成就的作家之一。鲁迅一生写了六百多篇议论性的杂文,分别收入十六个集子。这些文章象无比锋利的匕首和投枪,掷向半殖民地半封建社会的旧中国。鲁迅把这些文章称为“短评”、“杂感”或“杂文”,后人一般称之为杂文。鲁迅是这种文体的伟大的开创者之一。还培养了整整一代的战斗者。“五四”时期,鲁迅是《新青年》杂志上影响最大、成就最高的战斗杂文作家。从1918年8月起,鲁迅在《新青年》上发表了《我的节烈观》、《我们现在怎样做父亲》等长篇随笔体的社会思想评论的杂文,发表了27篇“随感录”,还有“通信”、“什么话”式的杂文,此外,他还在《每周评论》、《晨报》副刊上发表一些杂文。这是鲁迅杂文创作的开创期,作品分别编入《坟》、《热风》中,有的收在别人为他辑集的《集外集》、《集外集拾遗》、《集外集拾遗补编》。鲁迅这时的杂文侧重于思想文化、道德伦理领域,比起李大钊和陈独秀的杂文,更富于生活实践,有更鲜明的文学色彩。他自觉遵奉这两位“革命的前驱者”的命令,无论是反对旧道德,提倡新道德,还是反对旧文学,提倡新文学;无论是反对封建迷信、专制,提倡科学、民主;还是反对“皇帝和奴才”式的“经验”,张扬革命的“理想”;无论是针砭时弊,还是阐发人生哲理,都充满着破坏旧轨道和开辟新道路的蓬勃朝气和强烈的批判战斗精神。鲁迅自觉运用杂文武器进行战斗是在《语丝》时期,这是他杂文创作的发展期。他曾在十种报刊上发表杂文,编进《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》、《两地书》和《而已集》中。杂文数量急增,思想比前尖锐深刻,内容更开阔丰富,艺术上也有更多的创造和发展。第一次大革命前后中国社会现实中所发生的一切,都被摄入他的杂文之中,他那烛照历史和现实的思想光芒中,已有马克思主义的思想火星。他这时的杂文已粗具革命史诗的历史规模和更高的审美价值了。名篇如《春末闲谈》、《灯下漫笔》、《论“费厄泼赖”应该缓行》、《论雷峰塔的倒掉》、《看镜有感》等。《两地书》不同于一般的“情书”,占据该书中的地位的,是鲁迅和许广平关于中国社会改革的途径和方法的对话,是鲁迅对自己灵魂和中国国民灵魂的无情而深刻的解剖。《两地书》是独标一格的杂文集。定居上海以后,鲁迅以主要精力从事杂文创作,产量愈来愈丰饶。包括《而已集》的一部分、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《且介亭杂文二集》、《且介亭杂文末编》的全部。其中《而已集》一部分至《南腔北调集》是鲁迅杂文创作的飞跃期; 《自由谈》时期是其杂文创作的成熟期,《且介亭杂文》三集则是其高峰期。在这各个时期里,鲁迅杂文创作的思想和艺术是不断丰富、发展和提高的。从思想上说,“从《二心集》起以后八部文集中,他纪录了大地主买办集团的媚外独裁的历史,可耻的不抵抗主义,替日本侵略者作前驱的内战,残酷的文化大屠杀,同时他也描写出来了各种奴才的嘴脸”(《鲁迅的方向》,重庆《新华日报》社论,1946年10月19日)。鲁迅后期杂文更自觉地同无产阶级文学的发展,同民族民主革命的新高涨,同马克思主义的传播及其与中国革命实践的结合血肉相连,有着更宏伟的诗史特征,凝聚着深广的历史和现实内容,成为一部大时代的百科全书;有着洞幽烛微的思想深度和不可抗据的辩证法威力,成为一座闪烁着马克思主义真理光芒的灯塔。在艺术上,鲁迅后期杂文,有着更自觉的美学追求和美学创造,坚持逻辑判断和审美判断的统一,说理的形象化、理趣化和抒情化上升到更高的高度。名篇如《对于左翼作家联盟的意见》、《逃的辩护》、《中国人的生命圈》、《病后杂谈》、《“题未定”草》等等。鲁迅的抒情散文《野草》,用瑰丽的色彩、神奇的意境和象征的手法,写出了象诗一样凝炼、含蓄和优美的篇章。在这里既反映了他探寻真理和韧性战斗的精神,又解剖出他苦闷彷徨和愤懑忧伤的心理,是他转变成为共产主义者之前艰苦思想历程的反映。名篇如《这样的战士》、《秋夜》等。鲁迅的叙事散文《朝花夕拾》是对往事的回忆。他用清新明丽和行云流水般的笔触,叙述了童年时代的私塾生活,封建伦理的课外教育,父亲的患病及其悲惨的死亡;叙述了离开破落的封建家庭,去寻求真理的过程,留学前后的种种经历,辛亥革命时期绍兴的社会等等。名篇如《从百草园到三味书屋》、《藤野先生》等。

鲁迅

鲁迅因家道中落,深感世态炎凉,“有谁从小康人家而坠入困顿的么,我以为在这涂路中,大概可以看见世人的真面目。”(《呐喊·自序》)幼时常和母亲到乡下外婆家,因而熟悉农村。7岁入家塾从周玉田诵《鉴略》, 12岁入三味书屋从寿镜吾习《四书》、《五经》。1898年决心“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”(《呐喊·自序》)。带着母亲筹来的8元路费,到南京,考入免费的水师学堂,次年改入江南陆师学堂附设之矿务铁路学堂。这时开始接触“新学”,和鼓吹维新思想的书刊,其中最喜欢读严复所译的《天演论》(英·赫胥黎著),他从生物进化的基本规律中,确立了将来必胜于过去,青年必胜于老年的发展观点。

1902年1月,随总办俞明震,由江南督练公所派往日本留学,先入东京弘文学院习日语。次年,剪辫后拍照留念,作《自题小像》诗:“灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园;寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”曾师事民主主义革命家、国学大师章太炎,与革命派人物陶成章等往来。1904年加入光复会。弘文学院毕业后,于1904年秋入仙台医学专门学校。受到教师藤野严九郎的关怀。在校观幻灯片,放映日俄战争时,一中国人被日本军人以俄国侦探罪名砍头示众的情景,围观中国看客却露出麻木神情。遂省悟到:“医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客……所以我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。” (《呐喊·自序》)遂断然弃医从文。1906年到东京,与苏曼殊等筹办《新生》杂志(未成功),后撰写《人的历史》、《科学史教篇》、《文化偏至论》、《摩罗诗力说》等论文,发表于《河南》杂志。在日本受到尼采的“贵力尚强”学说、托尔斯泰的人道主义精神,以及章太炎“以国粹振兴民族精神”等思想的影响。日本7年,鲁迅成为一个激进的民主主义者和热烈的爱国主义者。在《文化偏至论》一文中,曾热情呼唤新的中华:“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉,取今复古,别立新宗,人生意义,致之深邃,则国人之自觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国。人国既建,乃始雄厉无前,屹然独见于天下。”这种对人的“个性”的珍视,对“人国”的不倦追求,是鲁迅早期文化意识的精髓所在。

1906年6月在母亲催促下,由日本返回绍兴。7月26日与朱安(1877-1947年)结婚,朱安出身富家,住绍兴城内丁家弄,是年28岁。鲁迅对母亲包办的婚姻甚不满意,曾对许寿裳说:“这是母亲送给的礼物,只能好好供养她。爱情是我所不知道的。”婚后只4天即返回东京。1919年鲁母到北京,朱安侍奉在侧,掌管家务,直到鲁母1943年去世。鲁迅称朱安为“妇”、“内子”,仅为名义夫妻。朱安病逝于1947年6月29日,周作人长子周丰一将其安葬于京西板井村。

1909年6月,鲁迅由日归国,先在杭州的浙江两级师范学堂任化学及生理学教员。该校监督(校长)为沈钧儒,监学(教务长)为许寿裳。次年秋,回绍兴,任绍兴府学堂监学,兼任博物学、生理学教员。1912年2月,应南京临时政府教育总长蔡元培之邀,到南京教育部任职。

1912年5月,随教育部至北京,住宣武门外南半截胡同绍兴会馆院内之“藤花馆”, 1916年5月移住同院“补树书屋”,至1919年11月鲁母到京,始迁居八道湾、砖塔胡同、宫门口西三条(今辟为“鲁迅故居”,其右设“鲁迅博物馆”)等处。鲁迅在教育部,先任社会教育司第二科科员,8月改任佥事兼社会教育司第一科科长,主管图书馆、博物馆、美术教育等事项。鲁迅“见过辛亥革命,见过二月革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看得怀疑起来,颓唐得很了”。于是业余以抄录碑帖、校辑古籍自遣,曾辑录《谢承后汉书》8卷,纂辑《唐宋传奇集》,校录《稽康集》等。

1918年初,在新时代的“风云”中,起而参加以陈独秀为首的《新青年》编委会。在友人钱玄同“可以做点文章”的鼓励下,5月在《新青年》发表第一篇白话小说《狂人日记》,旨在暴露“家庭制度和礼教的弊害”,断言中国社会史就是“人吃人”的历史,发出“救救孩子”的呼声。从此“一发而不可收”,陆续发表《孔乙己》、《药》、《社戏》、《故乡》、《风波》、《阿Q正传》等作品,在鲁迅笔下,破产的乡村和败落的市镇,潦倒的文人、衣食无着的贫民,和被压在底层的劳苦农民,他们的挣扎和呼号,构成一幅幅当时中国社会的真实景观。鲁迅自称其作品是“遵命文学”,“与前驱者取同一步调”,而以“表现的深切和格式的特别”,显示了“‘文学革命’的实绩”。其中连载于1921年12月至1922年2月《晨报·副刊》的中篇小说《阿Q正传》,更使新文学升堂入室,在中国文学的历史画廊中得与屈原、李杜、《红楼梦》并列,“说不完的”阿Q,同时成为世界文学中的不朽典型。鲁迅是第一个触及“国民的弱点”这一重大社会课题的中国作家,他的阿Q,以文学形象“画出这样沉默的国民的魂灵来”(《俄文译本〈阿Q正传〉序》),画出其中的历史惰性——“精神胜利法”,而“第一要著”是“改变他们的精神”(《呐喊·自序》),是迎接一场使“国人之自觉至,个性张”(《文化偏至论》)的文化变革。《阿Q正传》是一部“人学”经典,奠定了鲁迅在新文化运动中的主将地位,并使鲁迅获得世界性声誉。《狂人日记》、《阿Q正传》等14个短篇小说,在1923年8月结集为《呐喊》出版。

五四前后,鲁迅在民主和科学的旗帜下,为着反对封建主义和蒙昧主义,为着“对于有害的事物,立刻给以反响或抗争”(《〈且介亭杂文〉序言》),创造了人们称之为“匕首”或“投枪”的新文体——杂文。杂文“萌芽于‘文学革命’以至‘思想革命’”时期(《小品文的危机》),最早是1918年发表在《新青年》上的《随感录》,继之有《我之节烈观》、《我们现在怎样做父亲》、《娜拉走后怎样》、《论雷峰塔的倒掉》、《灯下漫笔》、《论睁了眼看》等,在这些杂文中,鲁迅重申《狂人日记》中的命题:在中国“大小无数的人肉的筵宴,即从有文明以来一直排到现在,人们就在这会场中吃人,被吃……”“扫荡这些食人者,掀掉这筵席,毁坏这厨房,则是现在的青年的使命。”而启蒙者的鲁迅则“用无我的爱, 自己牺牲于后起新人。”“自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去;此后幸福的度日,合理的做人。”后结集为《热风》(1925年11月出版)和《坟》(1927年3月出版)。

从1920年8月至1926年8月,鲁迅先后在北京大学、北京师范大学、北京女子师范大学、中国大学和世界语专门学校、集成国际语言学校、黎明中学、大中公学等校兼课,任讲师或教员,讲授“中国小说史”、“小说”、“新文艺”等课程,并和青年学生建立了经常的联系和亲密的情谊,从这一时期起,鲁迅就成为进步青年爱戴的朋友和导师。1923年12月4日出版《中国小说史略》。

五四落潮期,鲁迅组织了语丝社,出版《语丝》周刊(1924年11月—1930年3月,孙伏园、周作人、鲁迅、柔石、李小峰先后任主编,撰稿人还有川岛、刘半农、章衣萍、林语堂、钱玄同等),主张“任意而谈,无所顾忌,要催促新的产生,对于有害于新的旧物,则竭力加以排击”。后又与李霁野、台静农、曹靖华、韦素园、韦丛芜等组织未名社(1925年8月—1933年春)和莽原社,编辑和出版《莽原》半月刊(1925年4月—1930年4月,鲁迅主编),主旨是“率性而言,凭心立论,忠于现世,望彼未来”。

1924年至1925年,鲁迅继续写作短篇小说,有《祝福》、《在酒楼上》、《孤独者》、《伤逝》、《离婚》等11篇,1926年8月,在“两间余一卒,荷戟独彷徨”的苦闷和寂寞中,编成第2本短篇小说集《彷徨》出版,以期“揭出病苦,引起疗救的注意”(《我怎么做起小说来》)。《祝福》, 1924年3月发表于《东方杂志》。穷苦的农村寡妇祥林嫂,在鲁镇的鲁四老爷家做佣工。后来被婆家人捆起来卖到山里去,丈夫贺老六不久断送在伤寒病上,三岁多的孩子又让狼叼走了,只好再回到鲁四老爷家帮工。因为嫁过两次,被周围的人视为“不祥之物”,鲁家祭祖的时候,不让她沾手。柳妈诡秘地告诉她:“你将来到阴司去,那两个死鬼的男人还要争,你给了谁好呢?阎罗大王只好把你锯开来,分给他们。”解救的办法是到土地庙里捐一条门槛,当作替身,“给千人踏,万人跨,赎了这一世的罪名”。祥林嫂支取了历来积存的工钱12元鹰洋,果真捐了门槛。又到了冬至的祭祖时节,“她便坦然地去拿酒杯和筷子。‘你放着罢,祥林嫂!’四婶慌忙大声说。她好像受了炮烙似的缩手,脸色同时变作灰黑,……”在绝望中,她“总惴惴的,有如在白天出穴游行的小鼠,否则呆坐着,直是一个木偶人”。她被打发走了,沦为乞丐,切切地追问着“一个人死了之后,究竟有没有灵魂的?”带着这个谁也“说不清”的疑问,终于“穷死”在“祝福”的爆竹声中。祥林嫂在阴阳两界都没有做人的资格,肉体的摧残继之灵魂的掠夺,神权、君权、族权、夫权严酷而精致地铸就着古老的中国——闷死人的“一间铁屋子”。《祝福》的美学风格是它的“重压之感”(《〈自选集〉自序》),表现着鲁迅小说艺术的独特性和难以企及的感染力。

1924年至1926年间,作散文诗23篇,1927年7月结集为《野草》出版。自称“大半是废弛的地狱边沿的惨白色小花,当然不会美丽”(《〈野草〉英文译本序》1932年)。面对“旧战场”,鲁迅说:“我的心分外地寂寞。”但他仍相信“地火在地下运行,奔突;熔岩一旦喷出,将烧尽一切野草,以及乔木”。于是他歌唱不死的战斗者:“叛逆的猛士出于人间;他屹立着,洞见一切已改和现有的废墟和荒坟,记得一切深广和久远的苦痛,正视一切重迭淤积的凝血,深知一切已死,方生,将生和未生。”(《淡淡的血痕中——记念几个死者和生者和未生者》)他渴望战斗:“要有这样的一种战士——……他走进无物之阵,所遇见的都对他一式点头。……那些头上有各种旗帜,绣出各样好的名称:慈善家,学者,文士,长者,青年,雅人,君子……。头下有各样外套。绣出各式好花样:学问,道德,国粹,民意,逻辑,公义,东方文明……。但他举起了投枪。”(《这样的战士》)《立论》、《聪明人和傻子和奴才》等名篇,鞭挞市侩主义,入骨三分。《秋夜》、《风筝》、《好的故事》、《过客》等,在苍凉、沉郁中蕴涵着深邃的哲理。散文诗这一五四后的新文体,同杂文一样,首创于鲁迅,也在鲁迅手中达到其艺术高峰。

1925年,支持北京女子师范大学学生反对校长杨荫榆,为教育部免职。1926年“三一八”惨案后,作《纪念刘和珍君》,说:“这不是一件事的结束,是一件事的开头。墨写的谎话,决掩不住血写的事实。血债必须用同物偿还,拖欠得愈久,就要付更大的利息。”因此被列入段祺瑞执政府通缉名单,遂于8月26日偕许广平南下。这一时期所作,多为反对帝国主义、北洋军阀的战斗檄文,后结集为《华盖集》(1926年6月出版)和《华盖集续编》(1927年5月出版)。

1926年9月抵厦门,任厦门大学文科教授,讲授“中国小说史”和“中国文学史”。本年2月至11月,作散文《阿长与山海经》、《二十四孝图》、《无常》、《从百草园到三味书屋》、《父亲的病》、《藤野先生》、《范爱农》等10篇,“是从记忆中抄出来的”(《朝花夕拾·小引》),篇中“反顾”“旧来的意味”,有对故乡和童年的回想,有对“人间至爱者”的眷恋,笔下流溢着无限的爱,柔情,和淡淡的感伤。这些文章结集为《朝花夕拾》(1928年9月出版),是怀旧散文的珍品,给予几代青少年的读书生活以特殊的美的享受。

1927年1月赴广州,任中山大学教务主任。同年4月15日广州政变,曾多方营救被捕学生,无效后愤而辞职。8月,作《魏晋风度及文章与药及酒之关系》(收入《而已集》)。本年编定《汉文学史纲要》(1938年列入《鲁迅全集》第10卷出版)和杂文集《而已集》(1928年10月出版)。

1927年10月到上海,与许广平(1896—1968年,广东番禺人。字景宋。1923年就学于北京女子高等师范学校国文系,曾在《莽原》半月刊发表文章。1924年驱杨——荫榆——期间,任北京女子师大学生会总干事。1925年3月开始与鲁迅通信,其来往书信后来编为《两地书》,1933年出版。与鲁迅南下后,先到广州,任广东省女子师范学校训育主任。鲁迅到中山大学后,任鲁迅助教。时常馈赠食物,鲁迅颇不安,许则戏曰:“这不要紧,我家的钱,原取之浙江——许祖父曾任清浙江巡抚——,现用之于浙江人,恰得其所。”鲁迅逝世后,与郑振铎等组织“复社”,致力刊行《鲁迅全集》。1941年曾遭日军拘捕。1945年冬,与马叙伦等发起中国民主促进会。1949年3月,任全国妇联副主席,1954年,任第一届全国人大常委委员。1960年加入中国共产党。著有《欣慰的纪念》、《鲁迅回忆录》等)结婚。1929年9月独子海婴诞生。

1928年6月,与郁达夫合编《奔流》月刊。11月,与柔石等组织“朝花社”,介绍东、北欧文艺,倡导新兴木刻艺术,出版《朝花周刊》和《朝花旬刊》。

1927—1929年作杂文34篇,多为与创造社、太阳社、新月社的论争文章,集为《三闲集》(1932年9月出版)。其中1928年4月的《文艺与革命》一文指出“一切文艺固是宣传,而一切宣传却并非全是文艺,这正如一切花皆有色(我将白也算作色),而凡颜色未必都是花一样”。8月的《文学的阶级性》一文说到:若根据人的性格感情等都受“支配于经济”,则“这些就一定都带着阶级性。但是‘都带’,而非‘只有’。所以不相信有一切超乎阶级,文章如日月的永久的大文豪,也不相信住洋房,喝咖啡,却道‘唯我把握住了无产阶级意识,所以我是真正的无产者’的革命文学者。”在这两篇文章中,鲁迅就当时文艺论争中的文学观念、文学的功能,以及人性与阶级性等重要问题提出了个人看法,值得注意的是鲁迅承认人的共同性,即人性的存在。

1927年10月,在上海劳动大学曾作《关于知识阶级》的讲演,说:“知识阶级将怎么样呢?还是在指挥刀下听令行动,还是发表倾向民众的思想性呢?要是发表意见,就要想到什么就说什么。真的知识阶级是不顾利害的,如想到种种利害,就是假的,冒充的知识阶级”,“不过他们对于社会永不会满意的,所感受的永远是痛苦,所看到的永远是缺点,他们预备着将来的牺牲,社会也因为有了他们而热闹,……”(《集外集拾遗》,1938年收入《鲁迅全集》出版)这是鲁迅对知识分子的历史使命,及其悲剧命运的重要论述。

1930年元旦,与冯雪峰创办的《萌芽》月刊(1930年1月—6月。后曾作为“左联”机关刊物,柔石、魏金枝参与编务)出版。2月13日参加中国自由运动大同盟。3月2日参加中国左翼作家联盟成立大会,并发表《对于左翼作家联盟的意见》。忠告说:倘若“不和实际的社会斗争接触”,“不明白革命的实际情形”,那么“‘左翼’作家是很容易成为“右翼’作家的。”并提出“左联”今后应注意的三点:“对于旧社会和旧势力的斗争,必须坚决,持久不断,而且注重实力。”“战线应该扩大。”“我们急于要造出大群的新的战士,但同时,在文学战线上的人还要‘韧’。” 3月、5月连续作《“硬译”与“文学的阶级性”》、《“丧家的”◄“资本家的乏走狗”》,与新月派梁实秋展开关于“文学阶级性”的论争,坚持文学的阶级性,认为“文学不借人,也无以表现性,一用人,而且还在阶级社会里,即断不能免掉所属的阶级性,无须加以‘束缚’,实乃出于必然”。7月,(俄)蒲力汗诺夫《艺术论》中译本出版,包括《论艺术》《原始民族的艺术》等4篇文章。后又译(苏)卢那卡尔斯基《文艺与批评》等书。鲁迅说:“我有一件事要感谢创造社的,是他们‘挤’我看了几种科学底文艺论,明白了先前的文学史家们说了一大堆,还是纠缠不清的疑问。并且因此译了一本蒲力汗诺夫的《艺术论》,以救正我——还因我而及于别人——的只信进化论的偏颇。”(《三闲集·序言》)在1927年至1930年之间,鲁迅进化论的“思路”被“轰毁”,开始走向唯物史观,接受马克思主义的阶级论。

1931年2月7日,柔石、胡也频等24人遇害于上海龙华警备司令部。初闻噩耗的深夜,吟成七律一首,以寄哀思:“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。”两年后,作《为了忘却的纪念》,悼念亡友。同年,与宋庆龄、杨杏佛等人发起“中国民权保障同盟”。12月,作《“友邦惊诧”论》,指责国民党政府镇压请愿的爱国学生。1930年、1931年所作杂文37篇编为《二心集》(1932年10月出版)。

1932年4月24日,在《三闲集·序言》中说:“我一向是相信进化论的,总以为将来必胜于过去,青年必胜于老人,对于青年,我敬重之不暇,往往给我十刀,我只还他一箭。然而后来我明白我倒是错了。这并非唯物史观的理论或革命文艺作品蛊惑我的,我在广东,就目睹了同是青年,而分成两大阵营,或则投书告密,或则助官捕人的事实!我的思路因此轰毁,后来,便时常用了怀疑的眼光去看青年,不再无条件的敬畏了。” 4月30日,在《二心集·序言》中说:“原先是憎恶这熟识的本阶级,毫不可惜它的溃灭,后来又由于事实的教训,以为唯新兴的无产者才有将来”。10月12日,应柳亚子之请,书写自作七律诗条幅,诗曰:“运交华盖欲何求,未敢翻身己碰头。破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流。横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋。”

1933年,瞿秋白作《〈鲁迅杂感选集〉序言》,对鲁迅杂文的特质及其产生的社会原因作了阐释:“鲁迅的杂感其实是一种‘社会论文’——战斗的‘阜利通’(FEUILLETON)。谁要是想一想这将近二十年的情形,他就可以懂得这种文体发生的原因。急遽的剧烈的社会斗争,使作家不能够从容地把他的思想和情绪熔铸到创作里去,表现在具体的形象和典型里;同时,残酷强暴的压力,又不容许作家的言论采取通常的形式。作家的幽默才能,就帮助他用艺术的形式来表现他的政治立场,他的深刻的对于社会的观察,他的热烈的对于民众斗争的同情。” 8月,作《小品文的危机》,说:“生存的小品文,必须是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条生存的血路的东西;但自然,它也能给人愉快和休息,然而这并不是‘小摆设’,更不是抚慰和麻痹,它给人的愉快和休息是休养,是劳作和战斗之前的准备。”鲁迅的杂文,从1918年在《新青年》发表《随感录》起,至1935年12月《且介亭杂文二集》的《〈死魂灵百图〉小引》,18年间约有80万字。鲁迅曾将杂文分为“社会批评”与“文明批评”两种,鲁迅杂文的“社会批评”固然为“民众斗争”“杀出一条生存的血路”,而其“文明批评”则对中国的封建主义伦理道德、中国的传统文化、中国人的国民性、中国知识分子的历史使命,和中国未来的文化走向等极端重要的理论和实践问题,以独特的艺术形式,作出了前无古人的深刻的历史性论断,既是中国传统文化的勇敢的批判者,更是其真正的继承者,表现着一个伟大思想家的理性和睿智。

1933年,与宋庆龄、蔡元培、林语堂等曾一同代表中国人民向德国驻沪领事递交对法西斯主义的抗议书。又主编《译文》,翻译(苏)法捷耶夫《毁灭》、(俄)果戈里《死魂灵》等长篇小说。1932年的杂文和1933年的部分杂文编为《南腔北调集》(1934年出版)。1934-1935年写成《非攻》、《理水》等5篇历史小说,和前期的3篇,编成《故事新编》(1922—1935年作,8篇,1936年1月出版)。1933年所作杂文及1934年所作部分杂文分别收入《伪自由书》(1933年出版)、《准风月谈》(1934年出版)、《花边文学》(1936年出版)。

1934年3月,发表《关于中国的两三件事》,“在中国的王道,看去虽然好像是和霸道对立的东西,其实却是兄弟,这之前和之后,一定要有霸道跑来的。”6月,作《拿来主义》,反对“闭关主义”,“鼓吹”“拿来主义”,“我们要运用脑筋,放出眼光,自己来拿!”“没有拿来的,人不能自成为新人,没有拿来的,文艺不能自成为新文艺。”同月,又作《〈木刻纪程〉小引》说:“采用外国的良规,加以发挥,使我们的作品更加丰满是一条路;择取中国的遗产,融合新机,使将来的作品别开生面也是一条路。”9月,作《中国人失掉自信力了吗》,“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”本年在《答国际文学社问》中,更说到:“先前,旧社会的腐败,我是觉到了的,我希望着新的社会的起来,但不知道这‘新的’该是什么;而且也不知道‘新的’起来以后,是否一定就好。待到十月革命后,我才知道这‘新的’社会的创造者是无产阶级,……现在苏联的存在和成功。使我确切的相信无阶级社会一定要出现,不但完全扫除了怀疑,而且增加许多勇气了。”1934年所作杂文36篇,编为《且介亭杂文》(鲁迅逝世后的1937年7月出版)。此后杂文结集的有《且介亭杂文二集》(1935年作,48篇, 1937年7月出版)、《且介亭杂文末编》(1936年作,36篇,1937年7月出版)等。

1936年10月19日凌晨5时25分,鲁迅病逝于上海北四川路底施高塔路(现山阴路)大陆新村9号寓所。当天成立由蔡元培、内山完造、宋庆龄、史沫特莱、沈钧儒、茅盾、萧三、马相伯、毛泽东等组成的治丧委员会,并发布《鲁迅先生讣告》,申明:“依先生之遗言‘不得因为丧事收任何人的一文钱’,除祭奠和表示哀悼的挽词花圈等之外,谢绝一切金钱上的赠送。”上海《大沪晚报》、《大美晚报》等均发表鲁迅逝世消息,并编辑专刊表示哀悼。鲁迅遗体于即日下午3时移至万园殡仪馆。从20日上午9时至下午5时,21日上午9时至下午2时为各界瞻仰遗容时间。21日下午3时入殓。灵堂布满各界敬献的花圈及挽联。鲁迅身着棕色长袍,安详仰卧。全国学生救国联合会的挽联是:“鲁迅先生不死,中华民族永生。”蔡元培的挽联是:“著作最谨严,非徒中国小说史;遗言太沉痛,莫作空头文学家。”瞻仰遗容者络绎不绝,人数虽多,但秩序井然。从20日到22日上午,签名瞻仰遗容者共9470人,团体156家。22日,由青年作家十余人扶柩上车,于万国公墓举行葬仪。内山完造在《鲁迅先生》一文中曾记载葬仪盛况:“谁也没有下过命令,没有做过邀请,也没有预先约好,而送葬的行列,却有6千人光景的大众,而且差不多全是青年的男人和少年。旗子挽联,都是锦布的;拿着花圈的也罢,拿旗子挽联的也罢,全都是送葬的人。而且,除了主治医生一个人之外,一辆自备汽车也没有,仅仅由‘治丧委员会’租来九辆汽车(按时间计算租金)。一个僧侣也没有,一个牧师也没有,一切都由8个治丧委员办了。这等等,毫无遗憾地发挥着被葬者的人格。两小时半的大行进,一丝未乱,什么事故也没有出。到完全入好穴的辰光,是上弦月开始放射光辉到礼堂上的下午时了。”在墓前祭典上,蔡元培、沈钧儒、宋庆龄、内山完造、章乃器、邹韬奋先后作了安葬演说。田军(即萧军)代表“治丧办事处”同人和《译文》、《中流》、《作家》、《文录》等4个杂志社致词。上海民众代表献“民族魂”白地黑字绣旗(原字为沈钧儒书)一面,覆于棺上,葬于沪西的万国公墓。10月22日,中共中央和苏维埃中央政府致电许广平,称:“鲁迅先生在无论如何艰苦的环境中,永远和人民大众站在一起,与人民的敌人作战。他永远站在前进的一边,永远站在革命的一边。” 1956年10月14日迁葬于虹口公园。每岁诞辰或忌日全国各大城市均举行纪念活动,尤以1981年百年诞辰最为隆重。北京、上海、绍兴等地故居均对公众开放,并设有博物馆或纪念馆。中国社会科学院文学研究所设有鲁迅研究室。

周海婴(1929年—),北京大学技术物理系毕业,曾供职于广播电视部技术处。现移居香港。周海婴有子周令飞(1953年—),景山学校毕业后,服兵役10年,曾任《解放军画报》、人民美术出版社摄影记者。后去日本留学,在日本共同电视公司做研修生。现定居台湾。女周宁。

著有:《鲁迅三十年集》(1941年)、《鲁迅全集》10卷(1956—1958年)、《鲁迅全集》16卷(1981年)、《鲁迅文集全编》2册(1995年)等,另有《鲁迅书简》(1946年)、《鲁迅日记》(影印本,1951年;铅印本,1959年)。

纪念集有:《鲁迅纪念集》(1—5辑,1936年)、《鲁迅先生纪念集》(1937年)、《鲁迅先生逝世二十周年纪念大会》(1956年)、鲁迅博物馆研究室编《鲁迅诞辰百年纪念集》 (1981年)、复旦大学鲁迅研究室编《纪念鲁迅诞生一百周年论文集》(1981年),《鲁迅诞辰百年纪念集》(1981年)、《纪念鲁迅诞生一百周年学术讨论会论文集》(1981年)、《北京大学纪念鲁迅百年诞辰论文集》(1982年)。

年谱有:王观泉著《鲁迅年谱》(1979年)、鲍昌、邱文治著《鲁迅年谱》上下卷(1979—1980年)、鲁博研究室《鲁迅年谱》(第1卷,1981年)、李何林主编《鲁迅年谱》1—4册(1984年)等。

传记有:郑学稼著《鲁迅正传》(1942年)、王士菁著《鲁迅传》(1948年)、朱正著《鲁迅传略》(1956年)、林志浩著《鲁迅传》(1981年)、林非、刘再复著《鲁迅传》(1981年)、彭定安著《鲁迅评传》(1982年)、陈平著《鲁迅》上下册(1998年)、林贤治著《人间鲁迅》上下册(1998年)等。

回忆录、研究著作有:台静农编著《关于鲁迅及其著作》(1926年)、钟敬文编《鲁迅在广东》(1927年)、李何林编《鲁迅论》(1930年)、李长之著《鲁迅批判》(1936年)、王明等著《鲁迅新论》(1938年)、巴人著《论鲁迅的杂文》(1940年)、平心著《论鲁迅的思想》(1941年)、胡绳著《鲁迅的道路》(1948年)、许杰著《鲁迅小说讲话》(1951年)、胡风著《从源头到洪流》(1952年)、冯雪峰著《回忆鲁迅》(1952年)、周遐寿著《鲁迅的故家》(1953年)、许寿裳著《亡友鲁迅印象记》(1953年)、周遐寿著《鲁迅小说里的人物》(1954年)、茅盾等著《忆鲁迅》(1956年)、李霁野著《回忆鲁迅先生》(1956年)、周岂明著《鲁迅的青年时代》(1957年)、川岛著《和鲁迅相处的日子》(1958年)、许广平著《鲁迅回忆录》(1961年)、苏雪林著《我论鲁迅》(台湾版,1967年)、梁实秋著《关于鲁迅》(台湾版,1970年)、宋庆龄等著《鲁迅回忆录》第1、2集(1978—1979年)、北京图书馆、中国社会科学院文学研究所合编《鲁迅研究资料索引》上下册(1980—1982年)、冯雪峰著《鲁迅的文学道路》(1980年)、王士菁著《鲁迅创作道路初探》(1981年)、刘再复著《鲁迅美学思想论稿》(1981年)、萧军著《鲁迅给萧军萧红信简注释录》(1981年)、戈宝权著《鲁迅在世界文学上的地位》(1981年)、上海鲁迅纪念馆编《鲁迅著译系年目录》(1981年)、乐黛云编《国外鲁迅研究论集》(1960—1980年,1981年)、李宗英、张梦阳编《六十年来鲁迅研究论文选》上下册(1982年)、孙玉石著《(野草)研究》(1982年)、李霁野著《鲁迅先生与未名社》(1984年)、陈涌著《鲁迅论》(1984年)、杨义著《鲁迅小说综论》(1984年)、唐弢著《鲁迅的美学思想》(1984年)、王瑶著《鲁迅作品论集》(1984年)、林辰著《鲁迅述林》(1986年)、钱理群著《心灵的探秘》(1988年)、孙郁编《被亵渎的鲁迅》(1994年)、房向东编《鲁迅与他骂过的人》(1996年)、孙郁著《鲁迅和周作人》(1996年)、向阳、文珍编《我们为什么热爱他——鲁迅新画像》(1997年)等。

刊物有:《鲁迅研究》,中国鲁迅研究学会会刊,1980年12月创刊。《鲁迅研究月刊》北京鲁迅博物馆研究室编辑出版,原名《鲁迅研究动态》,1980年4月创刊。

鲁迅1881——1936

原名周树人,字豫才 浙江绍兴人。青年时代留学日本 1909年回国,先后在杭州、绍兴、南京、北京等地工作。1918年5月,以《狂人日记》显示了“五四”文学革命的“实绩”,参加编辑《新青年》杂志,站在反帝反封建的新文化运动前列。1930年,参加和领导“左联”,作出了杰出的贡献。著有《鲁迅全集》二十卷,共约五百余万字。有关《金瓶梅》的论述散见于各书,主要是:《中国小说史略》、《小说旧闻钞》、《中国小说的历史变迁》以及杂文集《热风》、(《反对“含泪”的批评》)、《且介亭杂文二集》(《招贴即扯》、《寻开心》,《论讽刺》 《中国小说史略》日本译本序等)。”

鲁迅1881—1936

原名周树人,字豫才,浙江织兴人。中国现代文学家、思想家、教育家。1898年入江南水师学堂,第二年就读于江南陆师学堂附设路矿学堂。1902年赴日本留学,曾在仙台学医,后弃医从文。1909年回国后,任浙江两级师范学堂化学和生理学教员、山阴初级师范学校校长。1912年2月,应教育总长蔡元培邀请到南京临时政府教育部任部员,后出任社会教育司科长,主管图书馆,博物馆等工作。1918年5月,首次以鲁迅为笔名,在《新青年》第四卷第5期上,发表了中国新文学运动史上第一篇白话小说一《狂人日记》,对人吃人的封建制度进行了猛烈的揭露和抨击,奠定了新文学运动的基石,以后,又陆续发表了《孔乙己》、《药》、《阿Q正传》等作品,成为中国现代文学的重要奠基人。自从1920年起,他先后在北京大学、北京高等师范学校(1922年改为北京师范大学)、北京女子高等师范学校(1924年改为女师大)、世界语专门学校、黎明中学、大中公学、中国大学等8所大、中学校兼课。任讲师、教授、教员。1926年8月离开北京到达厦门,任厦门大学文科教授兼国学院研究教授。1927年1月到广州,任中山大学教授、文学系主任兼教务主任。1927年10月起定居上海。在教育思想方面,他认为教育应当培养改造社会的一代新人,“敢于直面惨谈的人生,敢于正视淋漓的鲜血”的猛士。对儿童教育,亦提出许多深刻的见解,如必须理解儿童,不能把儿童视为缩小的成人,而应当使他们在德、智、体、美几方面都得到发展。1930年,参加中国自由运动大同盟和中国左翼作家联盟,成为中国文化革命的英勇旗手。1936年10月病逝于上海。作品编为《鲁迅全集》,共16卷。

鲁迅1881—1936

中国近代伟大的文学家、革命家和思想家。原名周树人,本名樟寿,初字豫山,改字豫才。浙江绍兴人。鲁迅是他1918年发表《狂人日记》时用的笔名。1895年入南京洋务学堂,开始接触西方文化。1902年留学日本,先学医,后从文,参加光复会。1909年回国,参加辛亥革命。1920年起先后在北京大学、北京师范大学、北京女子师范大学任教。五四运动前后,参加《新青年》杂志工作,成为新文化运动的重要领袖。1926年任教厦门大学。1927年任教广州中山大学。同年10月到上海。1930年后先后参加自由运动大同盟、中国左翼作家联盟、中国民权保障同盟等进步组织,成为在中国共产党领导下,粉碎国民党反动派文化“围剿”的最英勇的战士。1936年逝世于上海。著作甚丰,人民文学出版社1981年出版有16卷本《鲁迅全集》。鲁迅的伦理思想体现在他的小说、杂文等作品中,具有极其丰富和深刻的内容。早期他以进化论为理论基础,以爱国主义为出发点,主张通过“立人”即培养理性的人性来达到救国、立国的目的。他以进化论、人道主义、个性解放为武器,猛烈地抨击封建道德的保守性、腐朽性、残酷性和虚伪性,无情地揭露其“吃人”的本质。他特别对忠、孝、节烈即封建道德的三条基本原则——“君为臣纲”、“父为子纲”、“夫为妻纲”及当时“保存国粹”的倾向进行了深刻地批判。他发现封建道德腐蚀了人的精神和灵魂,使人们愚昧、麻木、保守、奴性,失去了民族自我意识和自我批判能力,由此他深入到中华民族灵魂的内部,勇敢地揭示中国人精神上的内伤,改造中国国民性,并为此整整战斗了一生。1927年以后,他由一名革命民主主义者成长为共产主义者,其伦理思想的基础由抽象人性论转变为历史唯物论。在这一时期,他认识到道德的阶级性,明确指出:“被压迫者对于压迫者,不是奴隶,就是敌人,决不能成为朋友,所以彼此的道德,并不相同。” (《且介亭杂文二集·后记》)认为在阶级社会“共同人性”依然存在,但它是次要的。他提倡在建设新文化、新道德中采取“拿来主义”方法,以吸收外来文化并继承其合理因素。在道德实践上,鲁迅的骨头是最硬的,没有丝毫的奴颜和媚骨。他与封建主义、资本主义和国民党反动派等各种反对势力进行了长期的韧性的战斗。他对于人民,则“俯首甘为孺子牛”,“在生活的路上,将血一滴一滴地滴过去,以饲别人,虽自觉渐渐瘦弱,也以为快活。”(《两地书》)鲁迅的伦理思想和道德实践在中国现代当代伦理学史上具有很大的影响。

鲁迅

文学家、思想家。浙江省绍兴县人。1881年9月25日生。幼年受过传统的封建文化教育,同时也阅读大量具有民主思想和爱国精神的书籍。1902年初赴日本留学,并积极参加反清活动。1909年8月回国,先后在杭州、绍兴、北京任教。1912年任南京临时政府教育部部员,后到北京任教育部佥事。1918年1月参加《新青年》杂志编委会。1918年5月,在《新青年》上发表第1篇白话小说《狂人日记》。鲁迅小说的代表作《阿Q正传》发表于1921年冬,成为文学史上的丰碑。作为中国现代杂文的开拓者,他还写了大量杂感和论文。1920年起先后在北京大学、北京师范大学、女子师范大学等任教。1926年8月因支持学生爱国运动被反动当局通缉,南下厦门大学任教。1927年1月到广州中山大学任教务主任兼文学系主任。1927年大革命失败后转赴上海。1930年参加中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟、中国民权保障同盟。1930年3月,中国左翼作家联盟在上海成立,鲁迅是发起人之一,并发表《对左翼作家联盟的意见》。在其光辉战斗的一生中,为后人留下了极为宝贵和丰富的精神财富。包括:小说集3部;杂文集17部;散文诗集和回忆散文集各1部;大量的书信和日记以及《中国小说史略》、《汉文学史纲要》等学术著作,共400余万字。此外,还翻译了14个国家近100位作家的文学作品和文艺理论,共250多万字;辑录、校勘古籍18种,共100多万字。这些著作先后以《鲁迅全集》20卷本(1938)、10卷本(1956~1958)、16卷本(1981)、《鲁迅译文集》10卷本(1959)等版本出版。1936年10月19日病逝于上海。鲁迅猛烈抨击尊孔读经的封建主义教育;反对国民党政府实施法西斯教育。提出教育要为社会革命培养“新战士”。对儿童教育特别关心,主张要根据儿童的特点教育儿童,完全解放孩子。是中国文化革命的主将,无产阶级教育家,人民教师的光辉榜样。他的教育思想与实践,在中国近代教育史上占有重要的地位。

102 鲁迅

早期哲学受尼采影响颇深,强调 “精神”“意志”力量。他认为几千年封建桎梏下“个人之性,剥夺无余。”提出个性解放的口号。他弃医从文,以文艺为武器改造国民精神。1918年发表《狂人日记》,对封建制度进行猛烈的揭露和抨击。他还接受了尼采的“超人”哲学,认为“是否不可公于众,公之则果不成……惟超人出,世乃太平。”早期鲁迅还受19世纪自然科学新成果影响,形成自然科学唯物主义。认为世界发展“自卑而高,日进无既。”在历史观方面,强调“必与时代之进而俱升。”反对“蔑古”和“复古”。后来则用唯物史观阐明人民群众创造历史作用,提出“世界都是由愚人造成,聪明人决不能支持世界”,又提出“无产者的革命,乃是为了自己的解放和消灭阶级”。

139 鲁迅

现代文学家、思想家、革命家。早期持自然人性论伦理思想观,主张自爱和博爱,利己主义和利他主义相结合,反对“存天理、灭人欲”和资产阶级纵欲主义,视道德为培养“理想的人性”的工具,主张建立普遍道德。1927年以后开始宣传马克思主义人性论,讲求阶级道德。他抨击封建道德,揭露封建社会吃人本质,发出打倒吃人礼教的呼声。反对男尊女卑,强调男女应平等,都有相同的权利义务。认为节烈是戕害妇女的“畸形道德”,“节烈这事是:极难、极苦、不愿身受”(《坟·我之节烈观》)。对孝也进行了尖锐批判,认为孝是长者本位与利己思想的表现,指出“不孝有三,无后为大”是多妻主义的护符。认为孔孟之道和理学是亡国害民之道,“我总不相信国粹家道德家之类的痛苦流涕是真心”(《华盖集续编》)。他批判资产阶级伦理道德,赞扬劳动人民、进步知识分子和共产党人的道德品质。他主张的道德内容主要是:反对糊涂主义,爱憎分明;反对奴性,提倡硬骨头精神,认为驯良之类决非美德,强调“敢说、敢笑、敢哭、敢怒、敢骂、敢打”(《华盖集》),敢横眉冷对千夫指;反对中庸,主张有韧性的战斗精神;反对虚伪欺骗,提倡实事求是,批判阿Q式的精神胜利法;反对幻想和空谈,指出唱高调就是官僚主义;批评利己主义,主张俯首甘为孺子牛,认为“在生活的路上,将血一滴一滴地滴过去,以饲别人,虽觉渐渐瘦弱,也以为快活”(《两地书》)。他还提倡研究职业道德。

062 鲁迅1881—1936

文学家、翻译家。原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。1903年所译法国儒勒·凡尔纳的科学幻想小说《月界旅行》和《地底旅行》由日本进化书社出版。1909年鲁迅与周作人共同翻译出版了《域外小说集》。这3本译著为鲁迅翻译初期 (1902—1919)代表作。“五四”时期至1927年为翻译中期。此间鲁迅翻译了日本、俄国以及东欧、北欧的许多作品。代表作有日本厨川白村的 《苦闷的象征》、《出了象牙之塔》。1927年至1936年是翻译后期,这是鲁迅翻译的巅峰期。具代表性的译著有日本鹤见祐辅《思想·山水·人物》、苏联法捷耶夫《毁灭》、雅各武莱夫《十月》和卢那卡尔斯基《艺术论》、高尔基《俄罗斯的童话》、果戈理《死魂灵》。而其中《死魂灵》是鲁迅翻译的最后同时也是最高的成就。鲁迅前两个时期的译品多系反映劳苦民众的呻吟、困穷及挣扎。最后时期的译作则是从不同角度反映了人民对罪恶势力的奋争与战斗。鲁迅译介了俄国和苏联、日本、英国、法国、德国、奥地利、罗马尼亚、保加利亚共14个国家近100位作家的200余种作品(其中俄国和苏联的作品占半数以上),印成33个单行本,计250万字以上,约占 《鲁迅全集》总字数的一半。1938年出版的《鲁迅全集》共20卷,包括译文 (1973年由人民文学出版社再版发行);1956年人民文学出版社的《鲁迅全集》共10卷,另有《鲁迅译文集》10卷,先后发行。鲁迅还组织“未名社”、“朝花社”,创办《莽原》、《奔流》、《萌芽》、《译文》等刊物,主编《科学的艺术论丛书》、《现代文艺丛书》、《文艺连丛》等,译介了大量外国文学作品,培养了不少新生的翻译力量。1930年出资编印曹靖华翻译的绥拉菲摩维支的名著《铁流》。主要译著尚有: 日本武者小路实笃《一个青年的梦》、森鸥外《沉默》和《游戏》,俄国阿尔志跋绥夫《工人绥惠略夫》、契诃夫《黯淡的烟霭里》和《医生》、爱罗先珂《桃色的云》,匈牙利裴多非《山陀尔的诗》,荷兰蔼覃《小约翰》,班台莱耶夫《表》等。鲁迅曾针对“胡译”、“乱译”,沿用赵景深的“与其信而不顺,不如顺而不信”主张,提出“宁信而不顺”的观点。鲁迅虽偏重、强调直译,但并不完全放弃意译,虽“容忍 ‘不顺’”,并不故意保持不顺。鲁迅的所谓“不顺”,即装异样的句法——输入新的表现方法。鲁迅还主张重译。鲁迅主要译学论著有:《“硬译”与“文学的阶级性”》,《关于翻译的通信》,《为翻译辩护》,《关于翻译》,《论重译》,《再论重译》,《非有复译不可》,《“题未定”草》等。

190 鲁迅1881—1936

现代文学家,中国新文学奠基人。原名周樟寿,后改名树人。字豫才。浙江绍兴人。从小家道中落。1898年赴南京求学,开始接受西方科学和进化论思想。1902年赴日留学,补习日语,学习医学;后弃医从文,译介外国文学,撰写论文。1909年回杭州绍兴等地执教。后随南京临时政府教育部迁至北京,并在北京大学、北京女子师大等校兼课。1918年参加《新青年》编辑工作,同年5月发表反封建主题的第一篇白话小说《狂人日记》。五四后参与同“学衡派”、“甲寅派”、“现代评论派”的论争;支持出版《语丝》,主编《莽原》,支持过北京女师大爱国青年的正义斗争。1926年8月赴厦门大学任教,次年初又去中山大学执教。此前出版小说集《呐喊》、《彷徨》,论文集《坟》,散文诗集《野草》,散文《朝花夕拾》,以及杂文集《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》等专集。“四·一 二”反革命政变后,他的思想开始发生深刻变化。1927年10月起定居上海,专门从事文学创作和革命文艺运动。他阅读马列文艺论著,参加领导“左联”,参加过中国自由运动大同盟和中国民权保障同盟,勇敢投身于反对国民党文化围剿的斗争;主编和编辑过《奔流》、《朝花周刊》、《前哨》等刊物,并同“新月派”、“民族主义文学”进行过斗争。上海十年除创作小说集《故事新编》外,主要精力是杂文创作,出版了 《而已集》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等。1938年出版过《鲁迅全集》。新中国成立后,北京和上海都建立起鲁迅博物馆和鲁迅纪念馆,作品先后译介到50多个国家,被称为世界大文豪之一。

鲁迅1881—1936Lu Xun

无产阶级文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。早年就读于南京江南水师学堂和矿务铁路学堂。1902年春,鲁迅留学日本,初入东京弘文学院,后入仙台医学专科学校。他曾立志学医,希望用新的医学,来“促进国人对于维新的信仰”。后又痛感改变国民精神比医学更为重要,于是弃医从文。留日七年,鲁迅广泛涉猎外国的自然科学和人文科学,开始形成早期的社会思想和文艺思想,成为反帝反封建的革命民主主义者,并且确定了用文学作为自己为祖国独立自由、为人民思想解放而抗争的武器。在此时期内,他曾以《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等著名论文,支持孙中山等革命派对保皇派的论战。

1909年8月,鲁迅离日归国后,先后在杭州两级师范学堂和绍兴府中学堂任教。辛亥革命后,鲁迅出任绍兴师范学校校长。1912年中华民国南京临时政府成立后,他开始进教育部工作。同年5月,随政府北迁,在北京政府教育部内历任部员、佥事等职,主管图书馆、博书馆和美术教育等工作,同时兼任北京大学和北京女子师范大学讲师。

1917年,俄国十月革命的胜利,给中国送来了马克思列宁主义。在新的时代潮流鼓舞下,鲁迅开始投身于新文化运动,不久即成为无产阶级领导的文化新军的伟大旗手。1918年初,鲁迅参加了陈独秀主编的《新青年》的编辑工作。同年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,猛烈抨击了封建宗法制度。此后,至1926年, 又陆续创作、出版了 《呐喊》、《坟》、《热风》、《彷徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《华盖集》等专集, 以其独具一格的文艺创作和锋利的思想评论, 对一切阻碍中国进步的旧势力进行了坚持不懈的斗争。在此期间, 他还积极扶植、支持或参加发起了新潮社、语丝社、浅草社、莽原社、未名社等文学团体, 为培养革命的文艺新战士倾注了心血。

1926年,鲁迅积极参加了北京女子师范大学的学生运动和三一八运动,曾遭到北洋军阀政府的通缉。是年8月南下福建,任厦门大学教授。不久又赴广州,任中山大学教授和教务主任。1927年4月,上海和广州的国民党反动派相继发动反革命政变后, 鲁迅愤而辞去了中大的一切职务。剧烈残酷的阶级斗争, 促使他思想发生了新的飞跃。从此他彻底抛弃了长期信奉的进化论, 开始接受马克思主义的阶级论, 并在阴霾满天的白色恐怖中, 无所畏惧地站到了无产阶级的战斗行列中。

1927年10月,鲁迅由广州到达上海。在这里,他和许广平一起, 开始了他后期十年最为光辉的战斗生活。

从1927年至1936年, 鲁迅先后参加发起和领导了中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟和中国民权保障同盟等进步团体。在国民党法西斯统治下, 率领广大左翼作家, 同国民党反动派御用文人, 同形形色色的错误文艺观点进行了不懈的斗争, 粉碎了国民党的文化 “围剿”。曾被毛泽东誉为: 反 “围剿” 中“中国文化革命的伟人”。

在此时期, 鲁迅创作了大量杂文, 分别辑入 《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等专集中。这些杂文, 以其犀利的笔锋和鞭辟入里的分析,揭露了帝国主义的侵略罪行和国民党的反动政策。与此同时,他还领导和支持了朝花社等进步文学团体,主编了 《奔流》、《萌芽》、《语丝》 等文艺期刊, 积极培养青年作者, 大力翻译外国进步文学作品, 介绍国内外著名的绘画、木刻, 为无产阶级革命文艺运动建立了不可磨灭的历史功绩。

自1927年与中国共产党取得联系后,鲁迅始终同党站在一起,他坚信中国共产党的事业,曾公开宣布:“惟新兴的无产者才有将来。”1932年,他秘密会见了从苏区来上海的红军将领陈赓, 向他了解红军反 “围剿”的战斗和苏区人民的生活。1931年至1934年,他和瞿秋白在交往中建立了深厚的友谊, 曾三次接待前来避难的瞿秋白, 冒着生命危险掩护了这个著名的共产党人。1935年, 当闻讯红军胜利到达陕北完成长征时, 他以极其兴奋的心情, 托史沫特莱经巴黎致电中共中央,祝贺这个伟大的胜利。1936年4月, 当他会见从陕北奉中共中央之命来上海的冯雪峰, 听到他传达中共中央关于抗日民族统一战线政策时, 他心悦诚服, 完全拥护, 明确表示 “我无条件地加入这条战线”。随后, 他不仅撰文宣传抗日民族统一战线政策,阐述统一战线与文学运动的关系, 而且身体力行, 与郭沫若、茅盾、巴金等21人,代表文艺界的各个方面,发表宣言, 率先结束论争, 实现了文艺界的抗日统一战线, 为全民族的抗日统一战线的最终实现起了极其重要的作用。

正当鲁迅愈战愈奋时, 他原有的肺病日渐严重,1936年10月19日在上海不幸病逝。鲁迅逝世后,广大群众争相奔赴万国殡仪馆瞻仰遗容, 中共中央也发来唁电。10月22日,送葬群众多达数万人。鲁迅遗体覆盖着上海民众所献的 “民族魂”的旗子, 安葬于上海虹桥万国公墓。1956年, 鲁迅墓迁至虹口公园, 由中共中央主席毛泽东题署墓碑。

鲁迅给祖国和人民留下了宝贵而丰富的精神遗产。他撰有小说集3部, 杂文集17部, 散文诗1部,回忆散文1部, 以及 《中国小说史略》、《汉文学史纲要》等学术著作, 共约400万字。他还翻译了十四个国家将近100位作家的文学作品和文艺理论著作, 印成33部单行本,共约250万字。此外,还辑录、校勘古籍18种,共约100余万字。鲁迅的上述著作,现已由人民文学出版社辑成《鲁迅全集》16卷和《鲁迅译文集》 10卷出版发行。

鲁迅1881—1936Lu Xun

现代文学家、思想家和革命家。中国现代文学杰出的奠基人,中国新文化战线的光辉旗帜。原名周树人,字豫才。1881年9月25日生于浙江省绍兴县城的一个逐渐没落的封建士大夫家庭。

幼年在家塾受到传统的文化教育。13岁时家庭发生重大变故,祖父因科场作弊案被捕下狱,父亲身患重病,这使他经常出入于当铺和药铺之间,饱受了人间的辛酸和冷眼。1898年5月鲁迅离家来到南京求学,先在江南水师学堂就读,后改入江南陆师学堂附设的矿路学堂学习。此间他阅读了大量的自然科学和社会科学书籍,接受了很多新知识、新思想,其中英国生物学家赫胥黎的《天演论》一书,使他初步接触到达尔文的进化论观点,这对他前期思想产生了重要影响。1902年4月鲁迅赴日本留学,先攻医学,后毅然弃医从文,立志以文艺作思想武器,改变国人的精神面貌。1906年起在日本开始文学活动,与周作人共同翻译出版了介绍东欧和俄国现实主义作品的《域外小说集》,并于1908年间写下两篇重要论文《文化偏至论》和《摩罗诗力说》,阐述了要“立国”必先“立人”的深刻思想和战斗意识。1909年6月由日本回国,先后在杭州、绍兴等地任教。此间他目睹了辛亥革命的不彻底,深感失望,根据自己的生活体察,用文言写下了他的第一篇小说《怀旧》。随后鲁迅到南京临时政府和北京政府的教育部任职,并在北京大学、女子师范大学等校兼职授课。在北京大学授课期间编写了重要的学术著作《中国小说史略》。

1918年初,鲁迅参加了改组扩大后的《新青年》编委会,积极投身“五四”新文化运动。1918年5月,他首次用“鲁迅”的笔名在《新青年》上发表了中国现代文学史上的第一篇白话小说《狂人日记》,正式开始新文学创作。从1918年到1926年,鲁迅先后创作出版了《呐喊》(1923)、《彷徨》(1926)两个小说集,《野草》(1927)、《朝花夕拾》(1927)等抒情叙事散文集和杂文专集多本。这些作品显示了新文学运动的实绩,奠定了中国新文学发展的基石。其中《阿Q正传》等作品,不仅成为中国现代文学史上最杰出的作品之一,而且享有广泛的世界盛誉。在文学创作的同时,鲁迅坚定地站在反帝反封建的新文化运动前列,并在斗争中开始接触到马克思主义的革命理论。1926年8月鲁迅因支持北京学生爱国运动而遭反动当局通缉,遂南下到厦门大学任教,1927年1月又转至广州中山大学任教。1927年“四·一二”反革命政变前后严峻的现实斗争,促使鲁迅的思想由原先的进化论进一步向马克思主义的阶级论飞跃。

1927年10月,鲁迅由广州到达上海,开始了最后十年的战斗生活。面对当时尖锐复杂的斗争形势,鲁迅以明确的战斗意识同国民党反动派及其御用文人,同各种黑暗势力、反动文学,同形形色色的错误思想,进行了不懈的斗争,自觉捍卫了无产阶级革命文艺,在斗争中逐步成长为伟大的共产主义战士。这一时期,鲁迅积极参加左翼文学运动和各种进步社会活动,他参加并领导了“左联”的工作,对“左联”和广大左翼作家的思想建设发表了重要的意见。他积极主持了《语丝》、《朝花》、《奔流》、《萌芽月刊》等刊物,热情扶植文学新人。他还先后参加了中国自由大同盟、中国民权保障同盟等进步组织,多次和进步文化界一起抗议国民党的反动统治和帝国主义的暴行,表现鲜明的政治态度和大无畏的战斗气概。后期十年,鲁迅以主要精力写下了大量文艺性、战斗性的杂文,先后结成十余本杂文专集。这些杂文以其深刻的思想内涵和强烈的艺术感染力成为现代文学史、思想史上的一笔宝贵财富。1936年还出版了历史小说集《故事新编》,借历史题材表达了特定的现实感受。此外,他还在一系列文章中较为系统地阐述了自己的文艺理论,对文艺与生活和政治的关系、文艺批评的功能、中外文学遗产的继承借鉴等问题,都发表了极有价值的独到见解,为无产阶级文艺理论的发展做出了重要贡献。1936年10月19日,鲁迅病逝于上海,10月22日鲁迅遗体覆盖着上海人民所献“民族魂”的旗子,安葬于虹桥万国公墓,1956年鲁迅墓迁移重建于上海虹口公园。“民族魂”三个字高度概括了鲁迅一生的伟大和崇高。

1981年人民文学出版社重新出版的《鲁迅全集》(16卷本),收入了鲁迅的全部创作、论著、书信和日记,是目前内容最完备,校勘、注释都较准确翔实的鲁迅作品汇集。中学语文课本收入了鲁迅的小说、散文、杂文20余篇,这些作品都是中学语文课本的重点课文和保留篇目。

鲁迅1881—1936Luxun

新文化运动的旗手,无产阶级文学家、思想家、革命家。原名周树人,幼名樟寿,字豫山,后改豫才。浙江绍兴人。1881年9月25日(光绪七年八月初三)生于绍兴。出身于破落地主家庭。1898年考入江南水师学堂,次年改入矿务铁路学堂。读《天演论》等著作,接受进化论思想。1902年官费留学日本,初在仙台学医,后到东京从事文艺工作,志在唤醒国人。1905—1907年站在孙中山革命派一边,发表《摩罗诗力说》、《文化偏至论》等文,进行思想启蒙。1908年参加光复会。1909年回国后在杭州、绍兴等地执教,编成《古小说钩沉》、《会稽郡故书杂记》。辛亥革命后曾任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等,并在北大、女师大任教。1918年5月第一次用鲁迅为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。“五四”运动前后,参加《新青年》编辑工作,站在反帝反封建的新文化运动最前列。1921年发表《阿Q正传》,成为中国最有影响的作家。1923年出版第一部小说集《呐喊》,同时创作大量杂文,形成尖锐、深刻、泼辣的战斗文风。先后参加“语丝”社,发起领导莽原社、未名社,主编《国民新报副刊》、《莽原》、《奔流》、《萌芽》、《译文》等文艺期刊,关心培养青年作者;大力翻译国外进步文艺作品,介绍国外著名绘画、木刻;搜集、研究、整理了大量古典文学。1926年为避北洋军阀迫害,去厦门大学任教。1927年抵广州,任中山大学文学系主任兼教务主任。“四一二”反革命政变后到上海,认真研究马列主义理论。1930年起先后参加中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟和中国民权保障同盟等进步组织,参加革命文艺运动。1936年初,“左联”解散后响应党的号召,积极参加文学界、文化界的抗日民族统一战线。10月红军长征胜利,他拍电祝贺。10月19日病逝于上海。鲁迅一生,对中国文化事业作出巨大贡献。1938年出版《鲁迅全集》(二十卷),解放后出版《鲁迅全集》(十卷)、《鲁迅译文集》(十卷)、《鲁迅日记》(二卷)、 《鲁迅书信集》,1981年出版新的《鲁迅全集》(十六卷)。

鲁迅1881—1936Luxun

现代文学家、思想家。姓周, 幼名樟寿,字豫山,后改为豫才, 1898年改名为周树人。浙江绍兴人。生于没落的封建士大夫家庭。1898年考入南京江南水师学堂,次年又考入矿务铁路学堂。1902年赴日本留学,经常参加反清的集会, 开始考虑改造国民性的问题, 发表改写小说 《斯巴达之魂》等。1904年入仙台医学专门学校,立志医学救国。1906年弃医从文, 重返东京,参加光复会,发表 《文化至偏论》、《摩罗诗力说》等论文。1909年回国, 在杭州、绍兴等地任教, 1912年到北京, 在教育部任科长、佥事等职务。此后投身于 “五四”新文化运动,创作了大量小说、散文、杂文。1920—1926年先后在北京大学、北京女子师范大学任教。组织并参加文学社团语丝社、莽原社、未名社。1926年8月到厦门大学任教授,1927年到广州中山大学任教授。1927年10月到上海,开始了后十年的光辉战斗生活。中国左翼作家联盟在上海成立,鲁迅是发起人之一,发表《对左翼作家联盟的意见》的演说。1936年10月病逝,毛泽东主席说“鲁迅是中国文化革命的主将,他不但是伟大的文学家,而且是伟大的思想家和伟大的革命家。”鲁迅的作品主要有小说集3部,杂文集17部,散文诗集1部,回忆散文1部。小说集是《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,《呐喊》收入1918—1922年间的15篇小说, 其中有《狂人日记》、《孔乙己》、《阿Q正传》、《故乡》等,主要描绘了辛亥革命前后到“五四”时期旧中国社会的现状,塑造了没落知识分子、城市平民、人力车夫、被压迫农民等形象, 对整个封建制度及其意识形态进行了无情的揭露和批判。《彷惶》 收入1924—1925年间的11篇作品, 其中有 《祝福》、《伤逝》、《离婚》等, 集中地描写了知识分子的痛苦与挣扎, 反映了他们个人奋斗的破产, 从而说明不谋求社会的根本改造和解放不可能有个性的解放。《故事新编》收入1927—1935年间的7篇历史小说。鲁迅小说善于“杂取种种人”来塑造典型形象,运用画龙点睛和白描的手法加以刻画,语言精炼, 简短传神, 显示出一种冷隽而深切的风格特征。鲁迅杂文集有《热风》、《坟》、《华盖集》、《华盖集续编》、《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《且介亭杂文二集》、《且介亭杂文末编》 以及《集外集》、《集外集拾遗》、《集外集拾遗补编》。鲁迅杂文一是数量多;二是内容丰富,紧密配合现实斗争;三是思想深刻,焕发出唯物辩证法的思想光辉。在艺术上诗与政论相结合,逻辑思维与形象思维水乳交融。语言简练生动,是“投枪”和 “匕首”。散文诗集《野草》收入1924—1926年间的23篇, 反映作者追求新的革命道路但未能找到时的内心矛盾和孤独, 象征手法或感情浓郁是其艺术特点。回忆散文集 《朝花夕拾》收入1926年的8篇,是青少年时代生活的片断回忆,刻画了一些个性鲜明、令人难忘的艺术形象,如藤野先生、范爱农等。此外,鲁迅还有《中国小说史略》、《汉文学史纲要》等学术著作,以及一大部分文学作品和文艺理论译著。1938年出版《鲁迅全集》20卷,1981年人民文学出版社重编 《鲁迅全集》 出版。

鲁迅1881—1936Luxun

原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。中国近代伟大的文学家、思想家和革命家。1902年春到日本留学,先学医,后弃医从文并参加反清革命团体光复会。1909年回国,任教于杭州、绍兴。辛亥革命后,任南京临时政府和北京政府教育部部员、佥事等职。自1920年起,先后在北京大学、北京女子师范大学等校任教。“五四”运动前后,参加《新青年》杂志工作,站在反帝反封建运动前列,成为中国新文化运动的旗手。1926年8月到厦门大学任教,1927年1月又到广州中山大学教书。1927年8月到达上海,研究和介绍马克思主义文艺理论,1930年起,先后参加自由运动大同盟、中国左翼作家联盟、中国民权保障同盟等进步组织,成为在中国共产党领导下,粉碎国民党反动派文化“围剿”的最英勇的战士。1936年10月19日逝世于上海。其著作编有《鲁迅全集》、《鲁迅译文集》、《鲁迅书信集》和《鲁迅日记》。

鲁迅在政治思想上,经历了从革命民主主义到共产主义,从进化论到阶级论的重大转变。与此相适应,他的伦理道德思想也经历了一个从自然人性论到马克思主义人性论,从“普遍道德”到阶级道德的转变。鲁迅在伦理道德思想上的贡献,首先在于他猛烈地抨击了封建道德,深刻地揭露了封建道德的吃人本质,指出中国几千年的封建社会历史,实际上就是封建统治者“吃人”的历史,着重对“男尊女卑”、“贞烈”等封建道德观念,“节”、“孝”等封建道德规范进行了尖锐深刻的批判;对处于重重封建礼教压迫下的人民大众,尤其是妇女和儿童寄予了深切的同情;还揭露和批判了当时中国社会所盛行的“中庸”、“奴性”、“投机”、“阿Q精神”等等。明确地反对资产阶级人性论和以个人主义为核心的资产阶级道德,赞扬了劳动人民、进步知识分子和共产党人的崇高品质。在幸福观上,他认为自由等精神上的满足是不可缺的,把那种只以满足物质需要为幸福的幸福观称为“苟活的理想乡”。

鲁迅

中国现代文学的先驱者,伟大的文学家、思想家和革命家。生于1881年,卒于1936年。原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。6岁时进私塾读书,一直到17岁。1898年,鲁迅考入南京江南水师学堂读书,次年又转入江南矿务铁路学堂读书。这期间接触到西方资产阶级民主主义思想和近代自然科学知识,并深受达尔文进化论思想的影响。1902年,东渡日本求学,在日本学习医学,并积极参加反清爱国运动,后因深感激发民众的觉悟、改变落后民族的国民精神,远比医治他们肉体的疾病更为重要,便从此弃医从文,并加入革命团体“光复会”。1909年,鲁迅回国后先后在杭州、绍兴等地以教书为生。1912年,在蔡元培的邀请下,鲁迅曾先后在南京政府和北京政府教育部担任部员和佥事等职。从1918年起,鲁迅积极参加文化革命活动,参加了 《新青年》的编辑工作。同年5月,发表了我国现代文学史上的第一篇白话小说 《狂人日记》,同时开始写作杂文。1920年,鲁迅曾先后在北京大学、北京女子师范大学等校任教。1921年,发表了著名的小说《阿Q正传》,这是鲁迅的代表作之一,也是中国现代文学史上的一座丰碑。1923年,鲁迅出版了他的第一部短小说集《呐喊》。1926年,又出版了第二部短篇小说集《彷徨》。这两部短篇小说集中,共收入了25篇小说,其内容反映了从辛亥革命前夕到第一次国内革命战争前夕广阔的社会生活,深刻地揭露了社会的黑暗。1926年8月,鲁迅因支持女师大学生运动,而遭北洋政府的通缉,被迫离开北京,来到厦门大学、中山大学等学校教书。1927年,“四·一二” 反革命政变以后,鲁迅在思想上发生了重大的变化,在残酷的阶级斗争面前,放弃了达尔文的进化论主张,确立了马克思主义世界观。同年,鲁迅从广州来到上海定居,并专门从事文学创作和文艺活动。从1930年起,鲁迅积极参加“左联”的领导工作,与“左联”的进步作家一起反击国民党反动派的文化 “围剿”。同时,鲁迅还积极参加中国自由运动大同盟、中国民权保障同盟、反帝反战同盟的活动,以及各种革命活动直到病逝。鲁迅是一位坚强的无产阶级革命文化战士,他一生著、译近1000万字,为中国现代文学的发展做出了不可磨灭的贡献。鲁迅的主要代表作品有: 杂文集 《坟》、《热风》、《华盖集》、《华盖集续编》、《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》、《且介亭杂文二集》、《且介亭杂文末编》、《集外集》、《集外集拾遗》等,短篇小说集 《呐喊》、《彷徨》,历史小说集《故事新编》,散文集《野草》、《朝花夕拾》等等。鲁迅的著作已被翻译成为英、日、俄、法、德等50多种文字,在世界上享有极高的声誉。现有1938年版、1958年版、1981年版的 《鲁迅全集》行世。

鲁迅

现代思想家、文学家。早年曾受西方科学思潮及进化论影响,主张唯物主义的进化论;又受德国哲学家尼采,俄国文学家陀思妥耶夫斯基等人思想影响,主张实行国民性的全面改造。悲于当时国家的落后,国民的愚昧,理性上主张极端的反传统主义,情感上又眷恋传统文化。后抛弃进化论,转向阶级论,注意运用历史唯物主义分析社会生活,承认民众是历史的创造者,经济的活动是社会的基础。参见“文学”中的“鲁迅”。

鲁迅

主张艺术的生命力在于真善美的统一,认为只有真的才是美的。提出“典型论”的思想,认为艺术典型应是代表性与个别性的统一。艺术美经过典型化,可以高于现实美。认为艺术起源于人类的生产劳动。参见“文学”中的“鲁迅”。

鲁迅

中国现代文化革命的主将。前期倡导革命民主主义的伦理思想,后期宣传共产主义的伦理思想;相应地,在人性论上由自然人性论转变为马克思主义人性论,在道德论上从“普遍道德”论转变到阶级道德论。揭露批判封建旧道德、资产阶级道德和国民党反动派的封建法西斯主义道德;论述革命战士应有的品德,并身体力行,俯首甘为孺子牛,成为革命战士的道德典范。参见“文学”中的“鲁迅”。

鲁迅1881—1936

文学家、思想家,中国现代文学的奠基者,原名周樟寿,字豫才,后取名树人,鲁迅为其笔名。浙江绍兴人,早年留学日本,并开始文学活动。五四运动前后,积极投入反帝反封建运动,参加改组后的《新青年》编辑工作,进行新文学创作,成为新文化运动的旗手。1923年出版第一部短篇小说集《呐喊》。至1926年夏,先后在北京大学、北京女子师范大学任教,于此期间,出版第二部小说集《彷徨》及学术著作《中国小说史略》。1925年前后,参与组织、创办了《语丝》、《莽原》、《未名》等文学刊物。1926年8月任教于厦门大学,次年1月至10月,转任广州中山大学教授。1930年加入中国左翼作家联盟,成为领导人之一。积极参加无产阶级文艺活动,主编《萌芽》月刊(后为左联机关刊物),培养文艺新人,抗击国民党反动派的文化“围剿”。1935年出版历史小说集《故事新编》。1936年“左联”解散后,参加领导了文化界抗日民族统一战线。同年10月病逝于上海。主要作品有上述小说集3部,其中《狂人日记》为中国现代小说的奠基作,《阿Q正传》是世界文学史中的不朽作品;散文集《朝花夕拾》;散文诗集《野草》;杂文集《坟》、《华盖集》、《而已集》、《三闲集》、《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等。其杂文具有重要的历史价值和艺术价值。由于他的倡导,使杂文成为影响深远的一种文学样式。此外还有大量的论著、译著及诗作、书信选问世。参见“伦理”、“美学”中的“鲁迅”。

鲁迅1881—1936

现代文学家、思想家。原姓周,幼名樟寿,字豫山,后改为豫才,最后改为树人。鲁迅是他的笔名。浙江绍兴人。学生时代读了一些西欧的近代科学、社会学和文学的译著,从中接受了进化论的启蒙。1902年1月赴日本留学,入东京弘文学院普通科江南班学习。1904年9月又入仙台医学专科学校。他跟从章太炎,进行反帝反清活动,并参加了光复会。发表了《摩罗诗力说》、《科学史教篇》、《文化偏至论》和《人的历史》等文章,介绍科学知识并分析西方资本主义文化发展的特点。1909年回国,先后在杭州浙江两级师范学堂、绍兴府中学堂任教。1912年应当时的教育总长蔡元培之邀,任教育部科长、佥事等职。“五四”新文化运动一开始,便全力投入,并成为领导新文化运动的伟大旗手。1918年初参加《新青年》的编辑工作,并发表了第一篇白话小说《狂人日记》,接着又发表了《孔乙己》、《药》、《故乡》和《阿Q正传》等小说,结集成第一个短篇小说集《呐喊》,同时撰写了许多杂文,抨击旧道德礼教。1920年8月起,他先后在北京大学、北京师范大学、北京女子师范大学等校兼课,编有《中国小说史略》等书。1924年后,在新文化阵营开始分化的情况下,彷徨、苦闷,且继续战斗、创作。有短篇小说《祝福》、《伤逝》等,结集成第二本小说集《彷徨》,还有散文诗集《野草》。鲁迅参加了语丝社,组织和领导了莽原社、未名社,支持了《晨报副刊》、《京报副刊》,编辑了《莽原》周刊等。继续领导新文化运动,与反对新文化运动某些社团中的人物及言论进行论战。同时,还翻译介绍了外国文学及作品。为了避开北洋军阀政府的通缉和迫害,于1926年8月任厦门大学教授,整理出《汉文学史纲要》,出版了散文集《朝花夕拾》。1927年经中国共产党推荐到中山大学任教。1927年10月回上海后不久,接编了《语丝》半月刊,与郁达夫合编《奔流》月刊。与中国共产党保持联系。1928年,与创造社、太阳社进行了一场关于无产阶级革命文学的论争。这场论争促使他进一步学习马克思主义文艺理论。1930年3月发起成立中国左翼作家联盟,在成立大会上发表了《对于左翼作家联盟的意见》,总结了几年来革命文艺运动的经验教训,提出左翼文艺运动的战斗纲领。从此成为左联的主将和旗手。1930年至1931年的文章收在《二心集》里。日本侵略者占领上海后,他和茅盾、胡愈之等43人联名发表《上海文化界告世界书》,对日本帝国主义的行径提出强烈抗议。1933年1月,参加中国民权保障同盟,并被选为上海分会执行委员。这位中国文化革命的主将,积极响应党的号召,为建立文艺界的抗日民族统一战线竭尽全力,鞠躬尽瘁。其间出版了历史小说集《故事新编》,先后编辑了《朝花》、《萌芽》、《前哨》、《十字街头》和《译文》等文学刊物,并努力扶持文学青年。鲁迅与共产党人关系密切。1932年秘密会见从苏区到上海的红军将领陈赓,与瞿秋白的友谊深厚,曾冒生命危险保护这个著名的共产党人,在瞿秋白被反动派杀害后,整理出版了他的译著《海上述林》。1934年又有研究语言文字的《门外文谈》和杂文集《花边文学》、《且介亭杂文》。1936年10月19日病逝上海。

鲁迅1881——1936

中国文化革命的主将。伟大的文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。1898年离家到南京读书。1942年东渡日本学医,后弃医从文,立志用文学来改变落后的国民精神面貌,开始文学活动。1909年回国,先后在杭州、绍兴任教,积极参加革命宣传活动,1912年到南京临时政府教育部任部员,同年5月随部迁到北京任科长、佥事等职,兼任北京大学、北京女子师范大学讲师。1918年1月参加《新青年》杂志编委会,并于同年5月在《新青年》上开始用“鲁迅”笔名发表了现代文学史上第一篇白话文小说《狂人日记》。1921年发表了中篇小说《阿Q正传》。1918年至1926年,陆续创作并出版了《呐喊》、《彷徨》、《野草》、《朝花夕拾》、《华盖集》等专集。1927年“四·一二政变”的严酷现实,使他最终抛弃了“进化论”,确定了马克思主义的世界观。1927年到1935年期间,创作了《故事新编》和大量杂文,经马克思列宁主义为指导,全面、深刻地剖析了当时中国各种社会问题,表现出卓越的政治远见和韧性的战斗精神。他用“匕首”、“投枪”般的杂文对反动派及其御用文人进行了激烈的不妥协的斗争,粉碎了反动派的文化“围剿”,并对形形色色的资产阶级文艺思想进行了有力的批判。1930年、组织并领导了中国左翼作家联盟。1936年10月19日因患肺病在上海逝世。这位新文化运动的旗手,一生译著近一千万字。有《鲁迅全集》行世。

鲁迅

鲁迅 (1881—1936),中国文学家、思想家和革命家。原名周樟寿,后改名树人,字豫才,浙江绍兴人。出生于没落的士大夫家庭。1898年考入南京江南水师学堂。次年,考入江南陆师学堂附设的矿物铁路学堂。其间阅读了许多宣传西方资产阶级自由民主的书刊。1902年由江南督练公所派赴日本留学,入东京弘文学院。1904年至仙台医学专门学校学习。1906年,中止学医,回到东京从事文艺活动。1908年在留学生所办的 《河南》月刊上发表 《摩罗诗力说》、《科学史教篇》、《文化偏至论》 等论文,翻译、介绍被压迫民族的文学,并从师章太炎学习文学。

在日本期间,积极参加反帝、反清斗争,加入革命团体光复会。1909年回国后,任杭州浙江两级师范学堂生理学、化学教员,绍兴府中学堂监学兼生理学教员。1911年辛亥革命胜利后,任山会初级师范学堂监督。1912年应蔡元培邀请至南京任教育部部员。同年5月,随部迁北京,任教育部社会教育司科长、监事,业余研究古代文学和佛经。1918年初参加 《新青年》 编辑工作,并在 《新青年》上发表第一篇白话小说 《狂人日记》,抨击家族制度与封建礼教。接着,又发表《孔乙己》、《药》、《阿Q正传》 等小说,同时撰写许多杂文,批判旧思想、旧道德。

《阿Q正传》 塑造了阿Q这一典型,批判人们在失败时以 “精神胜利” 来自我安慰的劣根性。这些小说后来编成 《呐喊》,体现了五四文学的实绩,使鲁迅成为中国新文学的重要奠基人。1920年8月起,先后在北京大学、北京师范大学、北京女子师范大学等校兼课,编定 《中国小学史略》 等书。1923年出版第一本小说集 《呐喊》。1924年前后,新文化阵营开始分化,他感到寂寞、彷徨,作散文诗集 《野草》,编成小说集 《彷徨》。同时和反对新文化运动的 “学衡” 派、“甲寅”派、“现代评论” 派进行论战。1924年底,支持与领导 《语丝》 周刊。1925年出版杂文集 《热风》; 领导青年建立莽原社、未名社,主编 《莽原》 周刊 (后改半月刊),翻译介绍外国文学。同年,积极支持同北洋军阀及其御用文人进行斗争的女师大学生运动。1926年 “三一八” 惨案发生后,他作文揭露北洋政府的暴行,支持群众的正义斗争,因而被通缉,遂于8月离开北京去厦门大学任教。其间编定论文集 《坟》,编写 《汉文学史纲要》,并继续写作回忆散文 《旧事重提》 (后改名为 《朝花夕拾》)。1927年初,应邀至广州中山大学任文学系主任兼教务主任,和共产党人有了较多接触。蒋介石发动反革命政变后,广州的反动派大肆屠杀群众和共产党人,他为营救青年而奔走,但未能成功,于是愤而辞去中山大学的一切职务。由于事实的教训,使他原来的进化论的世界观发生转变。

1927年10月到上海,专事著述。1928年曾与创造社、太阳社成员发生一场关于革命文学的论战。这场论争促使他进一步学习马克思主义文艺理论。1930年3月发起成立中国左翼作家联盟,在成立大会上发表 《对于左翼作家联盟的意见》,总结几年来革命文艺运动的经验教训,提出左翼文艺运动的战斗纲领。此后领导 “左联”,团结广大进步作家,在反文化 “围剿” 斗争中同敌人展开坚持不懈的战斗; 同时也批评了各种错误的文艺思想。其间,还参加中国自由运动大同盟,中国民权保障同盟等组织,与国民党和帝国主义进行斗争。

在上海期间,陆续出版9本杂文集和历史小说集 《故事新编》; 先后编辑 《语丝》、《奔流》、《朝花》、《萌芽》、《前哨》、《十字街头》、《译文》 等文学刊物; 翻译许多外国文学作品,同时积极扶持许多文学青年。他拥护中国共产党提出的抗日民族统一战线的方针,提出民族革命战争的大众文学的口号。1936年10月 19日病逝。

鲁迅是中国新文化运动的旗手,对民主革命和现代文学作出了巨大贡献。短篇小说 《呐喊》 和 《彷徨》 反映辛亥革命前后到 “五卅” 运动前后这一期间中国半殖民地半封建社会的面貌,提出中国民主主义革命中的重要问题。这些作品,有的揭露封建社会的吃人本质; 有的批判中国资产阶级革命的不彻底性,总结辛亥革命失败的教训; 有的揭露封建制度对中国农民的残酷压迫,对农民的命运深表同情; 有的探讨中国知识分子的道路。他善于运用典型化原则和白描手法,塑造栩栩如生的典型形象,语言朴素生动。所作历史小说《故事新编》,把历史和现实紧密地结合起来,具有古为今用的作用。散文诗 《野草》 表达了作者对黑暗社会的揭露和批判,对光明的追求与赞美和对革命的颂扬,也反映了作者在黑暗重压下孤寂彷徨的心情。

鲁迅的作品,艺术形式多样,构思新颖,想象丰富,语言优美。散文 《朝花夕拾》 记述了作者青少年时代的生活,形象地反映了他的性格和志趣。在他的作品中,以杂文数量最多,影响最大,并由于他的提倡而发展成为一种新的文学样式。其前期杂文,反映了从 “五四” 到1927年这一历史时期的思想斗争和社会风貌,充分体现了彻底的反对帝国主义和封建主义,倡导科学和民主的五四时代精神。

后期杂文数量尤多,内容更为广泛,思想也更为深刻,有力地揭露和打击了帝国主义和国民党反动派的各种阴谋,批判了文艺领域中各种错误思潮,反映了大革命失败后至20世纪30年代中期的社会面貌。他的杂文在艺术上善于运用具体形象反映生活本质,善于通过细致分析和生动议论表明自己的观点; 语言幽默而犀利,给人以说理透彻,形象生动的深刻印象,有很高的审美价值。笔名: 戛剑生、唐俟、巴人、长庚、何家干、邓当世、越客、公汗、华围、且介。

主要著译: 《域外小说集》 (短篇小说集、波兰显克微支等原著,与周作人合译。日本东京神田印刷所,1909)。《会稽郡故书杂集》 (辑录,会稽周氏藏板。1915)。《工人绥惠略夫》 (中篇小说,俄国阿尔志跋夫原著。商务印书馆,1922)。《一个青年的梦》 (剧本,日本武者小路实笃原著。商务印书馆,1922)。《现代小说译丛》 (俄国安特烈夫等原著,与周作人、周建人合译。商务印书馆,1922)。《现代日本小说集》 (日本国木田独步等原著,与周作人合译。商务印书馆,1922)。《呐喊》 (短篇小说集。新潮社,1923)。《中国小说史略》(新潮社,上卷,1923;下卷1924)。《苦闷的象征》 (文艺论文。日本厨川百村原著。未名社,1925)。《热风》 (杂文集。北京北新书局,1925)。《彷徨》 (短篇小说集。北京北新书局,1926)。《华盖集》 (杂文集。北京北新书局,1926)。《小说旧闻钞》 (辑录。北新书局,1926)。《野草》 (散文诗集。北京北新书局,1927)。《华盖集续编》(杂文集。北京北新书局,1927)。《唐宋传奇集》 (辑录。北新书局,1927)。《朝花夕拾》 (回忆散文集。北京未名社,1928)。《而已集》 (杂文集。上海北京书局,1928)。《坟》 (杂文集。北京未名社,1929)。《文艺与批评》 (艺术理论。前苏联卢那卡尔斯基原著。水沫书店,1929)。《艺术论》 (俄国蒲力汉诺夫原著。光华书局,1930)。《毁灭》 (长篇小说。前苏联法捷耶夫原著。三闲书屋,1931)。《三闲集》(杂文集。上海北新书局,1932)。《二心集》 (杂文集。上海合众书店,1932)。《伪自由书》 (杂文集。上海春光书局,1933)。《两地书》 (书信。青光书局,1933)。《十月》 (长篇小说。前苏联雅各武莱夫原著。神州国光社,1933)。《南腔北调集》 (杂文集。上海同文书店,1934)。《准风月谈》(杂文集。兴中书局,1934)。《集外集》(杂文集。群众图书公司,1935)。《死魂灵》 (长篇小说。俄国果戈里原著。文化生活出版社,1935)。《故事新编》 (历史小说集。上海文化生活出版社,1936)。《花边文学》 (杂文集。上海联华书局,1936)。《且介亭杂文》 (杂文集。三闲书屋,1937)。《且介亭杂文末编》 (杂文集。三闲书屋,1937)。《汉文学史纲要》 (鲁迅全集出版社,1938)。《古小说钩沉》 (辑录。鲁迅全集出版社,1938)。《鲁迅全集》 (鲁迅先生纪念委员会,1938)。《鲁迅日记》(上海出版公司,1951)。《鲁迅全集》 (人民文学出版社,1956)。《鲁迅景宋通信集》(《两地书》的原信。湖南人民出版社,1984)。

鲁迅1881—1936

中国现代伟大的无产阶级文学家、思想家和革命家。原名周树人,字豫才。浙江绍兴人。1902年去日本留学。1909年回国后,先在浙江任教,后在北京工作。“五四”运动前后,对封建文化和帝国主义文化进行猛烈抨击,所著《狂人日记》、《阿Q正传》等小说和杂文为五四新文化运动奠定了基石。1926年8月因支持北京学生爱国运动,被反动当局通缉,去厦门大学、广州中山大学任教。1927年“四·一二”反革命政变后,彻底放弃了进化论思想,从一个革命民主主义者转变成为共产主义者。从1930年起,先后参加中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟和中国民权保障同盟等进步组织。在中国共产党的领导下,和瞿秋白及其他革命文艺战士一起粉碎了国民党反动派的文化“围剿”。1936年积极参加文学界和文化界的抗日民族统一战线。1936年10月19日病逝于上海。鲁迅的一生,对中国的文化事业作出了巨大的贡献,他领导和支持了 “未名社”、“朝花社”等进步的文学团体,主编了《国民新报副刊》(乙种)、《莽原》、《奔流》、《萌芽》、《译文》等文艺期刊。其著述极为丰富,除小说、杂文、散文、诗歌等创作外,还有《中国小说史略》、《汉文学史纲要》等学术专著以及许多翻译作品。现编有《鲁迅全集》、《鲁迅译文集》、《鲁迅日记》、《鲁迅书信集》等。

鲁迅1881~1936

现代文学家、思想家和革命家。幼名周樟寿,字豫才。后改名树人。生于浙江绍兴。1898年先后入南京水师学堂和铁路矿务学堂,受到进化论思想影响。1902~1909年留学日本,先学医,后立志用文艺改造国民精神,同时积极参加反清活动,坚决站在以孙中山为代表的革命派一边,并撰写《文化偏至论》、《摩罗诗力说》等论文,提倡“立意在反抗,指归在动作”的战斗精神。回国后在杭州、绍兴任教。辛亥革命后曾在南京临时政府和北京政府教育部供职,同时兼教于北京大学、女子师范大学。1918年初参加《新青年》编委会,投身于新文化运动。同年5月,第一次用鲁迅笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,揭露中国封建历史的吃人本质,发出了反封建的第一声“呐喊”。此后以彻底的、不妥协的姿态站在反帝反封建的最前列,成为无产阶级领导的文化新军的伟大旗手。1925年前后,以胡适为首的右翼势力从新文化统一战线中分化出去,鲁迅却领导语丝、莽原和未名社等;编辑出版各种刊物,继续在文化领域作战,与甲寅派、现代评论派等封建买办文人进行斗争,并大力支持女子师范大学的学生运动。1918~1926年间,陆续创作了小说集《呐喊》、《彷徨》,散文诗集《野草》,散文集《朝花夕拾》,杂文集《热风》、《华盖集》、《华盖集续集》、《坟》等,表现出强烈的爱国主义和革命思想,充分反映了无产阶级领导的新民主主义革命的要求。其中《阿Q正传》创造了世界性的文学典型;这时鲁迅开始接触马列主义。受南方革命形势的鼓舞,他于1926年8月赴厦门大学任教,次年1月又到广州,任中山大学教授和教务主任。在“四·一二”反革命政变中,目睹了国民党在广州的反动暴行,也看到同是青年,有的却投书告密,助官捕人,他的进化论思想从此被彻底摧毁,后营救被捕学生无效,愤而辞去一切职务,毫无畏惧地站在中国共产党一边。1927年10月定居上海以后,积极参加革命文艺运动,介绍马克思主义文艺理论,正确批评了创造社的“左”倾错误,促进了无产阶级文学事业的健康发展。1930年起,先后参加共产党领导的中国自由运动大同盟,中国左翼作家联盟和中国民权保障同盟等进步组织,不顾国民党迫害,痛悼惨遭杀害的革命烈士,营救被捕无辜,揭露反动舆论,猛烈抨击自东北沦陷以来国民党对外不抵抗日本侵略、对内“围剿”红军的反动政策。同时团结其他文艺工作者,与资产阶级文化团体新月社、国民党反动派豢养的“民族主义文学”以及“自由人”、“第三种人”等进行斗争,粉碎了反动派的文化“围剿”。而共产主义者鲁迅,正是在这一“围剿”中成了中国文化革命的伟人。这期间,他创作出版了小说集《故事新编》,撰写了大量杂文,收入《二心集》、《南腔北调集》、《伪自由书》、《准风月谈》、《花边文学》、《且介亭杂文》等专辑,以马克思主义为指导,创造性地分析了中国的社会问题,表现出深刻的政治见解、精湛的辩证思想和韧性的战斗精神。同时还介绍了东、北欧文学及新兴的木刻艺术,编辑和出版了《语丝》、《萌芽》、《奔流》、《艺苑朝花》等多种刊物,培养了大批文学青年。1935年红军长征到达陕北,他立即致电祝贺。1936年“左联”解散后,积极响应党的号召,参加文化界的抗日民族统一战线,并先后撰文揭露托派分子的阴谋,准确阐明统一战线和文学运动的关系,为文艺界指明了正确方向。在此期间抱病撰写的《且介亭杂文二集》,《且介亭杂文末篇》,为其生前最后的杂文结集。1936年10月19日,鲁迅于上海逝世。中共中央来电吊唁。瞻仰遗容和送葬群众达数万人。鲁迅一生著述400万字,翻译250万字以上,辑录、校勘古籍100余万宇。1938年出版《鲁迅全集》20卷本,1956年出版《鲁迅全集》10卷本,1981年出版《鲁迅全集》16卷本,他的作品被译成50多种文字。

鲁迅1881~1936Lu Xun

famous modern writer,ideologist and revolutionist,his original name was Zhou Shuren. Works:The True Story of A Q,Anthology of Old Fiction,My Old Home,Outline of the History of Chinese Literature,Rememberances of the Past,Fair Play Should Be Deferred,Outsider’s Chats on Script,etc.

鲁迅

Lu Xun (formerly Lu Hsun)(1881-1936)—pen name for Zhou Shuren(周树人),great Chinese writer,thinker and revolutionary

鲁迅1881—1936

原名樟寿,字豫才,后改名树人,鲁迅是笔名。浙江绍兴人。1902年赴日留学。1908年加入光复会。1912年,任中华民国临时政府教育部部员。五四运动前后参加了《新青年》编辑部,成为主要撰搞人之一。1920年秋起,在北京大学、北京高等师范学校、北京高等女子师范学校和世界语专门学校兼课。1926年8月后,任厦门大学、中山大学教授。1928年6月编《奔流》文学月刊,12月编《朝花》月刊。1930年在上海参加组织“中国自由运动大同盟”。同年3月发起成立“中国左翼作家联盟”。1932年参加组织“中国民权保障同盟”,任执行委员。1936年10月19日因病在上海逝世。一生著译作品宏富,有杂文十六部,小说三部,散文诗集一部,回忆散文一部,辑录、校勘的中国古典文学作品集五部,中国古典文学史论著两部,书信一千四百余封,共一千余万字。这些作品已编成《鲁迅全集》、《鲁迅译文集》、《鲁迅日记》、《鲁迅书信集》行世。

- P000497 地震工程学是什么意思

- P000498 地震预报是什么意思

- P000499 波谱分析基础是什么意思

- P000500 唐山地震是什么意思

- P000502 中国构造体系与地震图是什么意思

- P000503 DFS—V数字地震仪是什么意思

- P000504 奇异的本领是什么意思

- P000505 天体运行与地震预报是什么意思

- P000506 一九二〇年海原大地震是什么意思

- P000507 中国地震是什么意思

- P000508 亚欧地震构造图是什么意思

- P000509 地震来了怎么办是什么意思

- P000510 地震云是什么意思

- P000511 中国地震烈度区划工作报告是什么意思

- P000512 湖南地震史是什么意思

- P000513 地震学原理是什么意思

- P000514 1966—1976年中国九大地震是什么意思

- P000515 强震观测与分析原理是什么意思

- P000516 史前地震与第四纪地质文集是什么意思

- P000517 地震地质学是什么意思

- P000518 一九七五年海城地震是什么意思

- P000519 一九七六年唐山地震是什么意思

- P000520 中国八大地震震害摄影图集是什么意思

- P000521 日汉地震学词汇是什么意思

- P000522 中国地震目录是什么意思

- P000523 英汉地震工程学词汇是什么意思

- P000525 地震孕育过程是什么意思

- P000526 中国地震年鉴是什么意思

- P000527 地震力学是什么意思

- P000528 临震预报是什么意思

- P000529 大陆地震活动和地震预报国际学术讨论会论文集是什么意思

- P000530 中国地震目录(1970—1979)是什么意思

- P000532 中国强震记录汇报(第一集)是什么意思

- P000533 富蕴地震断裂带是什么意思

- P000534 地震预报的地震学方法是什么意思

- P000535 1966年邢台地震照片集是什么意思

- P000536 唐山大地震震害是什么意思

- P000537 中国历史地震图集是什么意思

- P000538 定量地震学理论和方法是什么意思

- P000539 中国西北陕甘宁青(E90—111°N32—42°)地震区划是什么意思

- P000540 日本的地震预报是什么意思

- P000541 地震预测是什么意思

- P000542 世界地震分布图是什么意思

- P000543 青藏高原地震文集(第一集)是什么意思

- P000544 一九六六年邢台地震是什么意思

- P000545 地震对策是什么意思

- P000546 1966年邢台地震实录是什么意思

- P000547 地震勘探原理和方法是什么意思

- P000548 中国地震历史资料汇编是什么意思

- P000549 中国地震台志是什么意思

- P000550 地震前后三十六计是什么意思

- P000551 中国地震发展史略是什么意思

- P000552 垂直地震剖面方法是什么意思

- P000553 抗震防灾对策是什么意思

- P000554 地震监测与预报方法清理成果汇编是什么意思

- P000556 云南省地震资料汇编是什么意思

- P000557 华县地震史料汇编是什么意思

- P000558 中国特大地震研究是什么意思

- P000559 地震工程学是什么意思

- P000560 中国地震断层研究是什么意思