高粱蚜sorghum aphid

又名甘蔗蚜、甘蔗黄蚜。学名Melanaphis sacchari (Zehntner)。同翅目,蚜科。中国、日本、朝鲜、印度、印度尼西亚等亚洲国家,阿根廷、乌拉圭等美洲国家以及非洲均有分布。寄主植物为高粱、甘蔗和荻草。

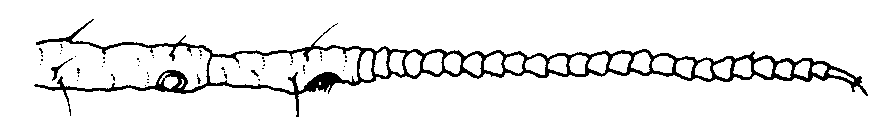

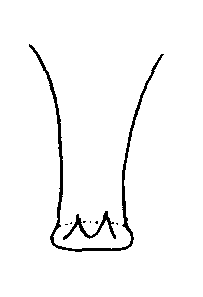

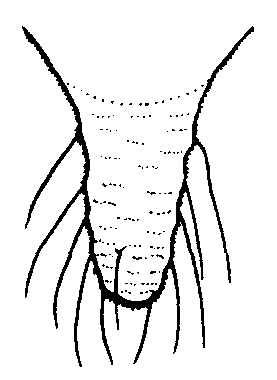

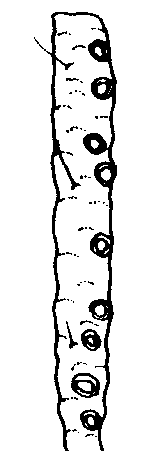

形态特征 无翅孤雌蚜体卵圆形。长1.8毫米,宽1毫米,淡黄色、少数紫红;腹部节间斑明显,灰黑色,第八腹节背中有窄横带,有时后胸或第七腹节亦有横带,其他节偶有斑纹,各带斑灰黑色。触角、喙、足淡色。触角第五节端部1/2及第六节、喙端节顶端、跗节黑色;腹管、尾片及尾板黑色。触角长1.1毫米。喙粗短,超过前足基节。腹管圆筒状,长0.12毫米,为基宽的2.1倍,有瓦纹。尾片圆锥形,中部明显收缩,有微刺构成的瓦纹,有长曲毛8~16根(见图)。有翅孤雌蚜,体长卵形,长2毫米,宽0.9毫米。头、胸黑色。腹部黄色,有黑色斑纹; 第一至四及第七腹节有大缘斑,以第二至三节者最大,各节中侧斑呈横带,有时中断,第七腹节横带常与缘斑断续相连。节间斑、气门片黑色。触角、喙、足大体为黑色。喙第一、二节,足胫节基部1/4色淡。触角长1.3毫米。第三节有圆形感觉圈8~13个。雄蚜具翅,体较孤雌蚜为小,色深。触角感觉圈数目较孤雌蚜多。活泼,秋末出现。雌蚜无翅,腹部肥大,色深,后足胫节宽大,具有多数伪感觉圈状性外激素腺体。卵初产黄色,后变黑色,具光泽。高粱蚜有黄色个体和紫色个体,是两个色型。

(a)

(b)

(c)

(d)

高粱蚜

无翅孤雌蚜: (a) 触角; (b)腹管; (c) 尾片有翅孤雌蚜; (d) 触角的第三节

生活习性 在高粱叶背面和茎部吸食营养物质。由底部叶片向上蔓延取食,同时排出大量蜜露,滴落在叶面和茎上,油亮发光,故俗称蜜虫或腻虫。植株受害后,养分大量消耗,光合作用和新陈代谢受阻。轻则叶色变红,降低产量和品质,重则茎秆酥软早枯或弯倒,即使抽穗也不能正常结实。在中国东北地区一年约繁殖16~20代,以卵在荻草上越冬。越冬卵多产在叶背及叶鞘内。春季地表温度达10℃左右时孵化为干母,在荻草地下根部取食,孤雌繁殖,以后逐渐由地下部移至茎叶繁殖。第二代以后开始出现有翅蚜。在榆荚成熟时,有翅蚜陆续迁飞到高粱或甘蔗等夏寄主上繁殖为害。各代每个孤雌蚜平均产仔70~80个。夏季5天左右即可繁殖一代。在高粱上孤雌繁殖十几代。秋季平均温度14℃左右时,开始出现有翅雄蚜和无翅雌蚜,交配后在高粱和荻草上产卵。产在高粱上的卵春天孵化时因干母得不到食料而死亡。此虫在福建、江西、广东、广西和台湾等甘蔗产区偶有发生,为害较轻。常群集于甘蔗叶片背部中脉两旁,刺吸叶片汁液,使蔗叶枯黄,同时在蔗叶上排泄蜜露,导致烟霉病,降低光合作用。在温室植蔗亦见为害。

发生规律 由冬寄主迁移到高粱上的主要是有翅蚜。中国东北地区有翅蚜迁飞一年约有4次高峰。第一次是在高粱出苗后,有翅蚜从冬寄主迁飞到高粱田;第二次约在高粱6~10片叶期; 第三次约在高粱12~16片叶时期; 后两次高峰都是由高粱田向四处迁飞扩散,田间有翅蚜率显著增加。第四次迁飞高峰约在高粱成熟时,大发生年则迁飞时间提前。有翅蚜借迁飞扩散,无翅蚜则爬行转移为害。在山西约于7月上旬迁入高粱田,7月中旬为开始繁殖为害时期,大发生年到8月中旬达到为害高峰,小发生年到9月以后达高峰。高粱蚜大发生的有利条件是: 在东北和山东地区5月中旬至6月中旬旬平均温度达22~29℃之间,多数在24~28℃间,6月中旬18~24℃,6月下旬至7月上旬23~27℃,7月中旬26~28℃之间; 同一时期相对湿度不高,雨量较小,旬平均相对湿度一般在55~75%之间(多在60~70%),旬雨量在100毫米(大多在20毫米)以下。如总雨量大时,则雨日较多,每次雨量却较少。同期温湿系数大多在2~3之间,温雨系数大多在1以下;天敌量(单位)都远不及蚜量的1%。山西省晋中地区高粱蚜大发生的主要气候特点是6月中、下至7月上旬的温度平均在22.3℃以上,相对湿度在60%以下,降雨量在60毫米以下。广东等甘蔗栽培区,高粱蚜的寄生蜂甚多,可能是甘蔗受害不重的原因。高粱蚜的主要天敌有多异瓢虫,龟纹瓢虫,异色瓢虫、黑带食蚜蝇、食蚜斑腹蝇、中华草蛉、丽草蛉、蚜茧蜂等。柄瘤蚜茧蜂和玉米蚜小蜂是台湾蔗区控制甘蔗蚜的有效天敌。

防治方法 撒施甲拌磷颗粒剂或扬撒乐果毒沙、异丙磷毒土(薰杀)等均能收到良好效果。大面积发生,可使用飞机进行乐果低容量喷雾。

高粱蚜sorghum aphid

Melanaphis sacchari Zehnt-ner,又名甘蔗黄蚜。昆虫纲,同翅目,蚜科。中国遍布于各地;朝鲜、韩国、日本、印度尼西亚、印度也有分布。寄主有高粱、甘蔗、荻草。无翅孤雌蚜,体长1.8 mm,黄色,少数紫红色,前胸及第1、7腹节具缘斑,第8腹节背板有中横带,触角短于体长,腹管短,黑色;有翅孤雌蚜头胸部黑色,腹部淡黄色,少数紫红色,第1~4节及第7腹节有缘斑,各节中侧斑呈横带,有时中断;触角第3节有次生感觉圈8~13个,翅脉粗黑。中国一年发生10余代至20多代,东北地区以卵在荻草的叶鞘内侧和叶背上越冬。有翅蚜迁至高粱后,早期多在下部叶背吸汁为害,后逐渐向上部叶片蔓延直至穗部。高粱、甘蔗叶片受害后发红或发黄。此虫能分泌大量蜜露,招致霉菌寄生,受害重者叶片枯萎,茎秆发软弯曲,高粱不能抽穗。宜采用高粱与小麦、大豆套种间作,以利繁殖蚜虫天敌。使用农药喷雾、喷粉,或撒施毒土、毒砂,可控制为害。

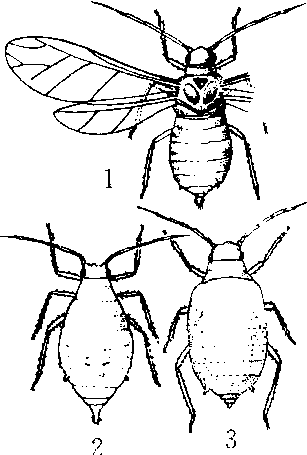

高粱蚜

1.有翅胎生雌蚜 2. 无翅胎生雌蚜 3.有翅若虫

- 绥德教师进修学校是什么意思

- 绥德无定河永定桥是什么意思

- 绥德水土保持科学试验站是什么意思

- 绥德画像石墓是什么意思

- 绥德石雕是什么意思

- 绥怀是什么意思

- 绥戎将军是什么意思

- 绥戎校尉是什么意思

- 绥戎都尉是什么意思

- 绥抚是什么意思

- 绥拉菲摩维奇是什么意思

- 绥拉菲莫维奇是什么意思

- 绥旆是什么意思

- 绥旌是什么意思

- 绥晋纪行是什么意思

- 绥服是什么意思

- 绥本喇嘛是什么意思

- 绥来是什么意思

- 绥来县是什么意思

- 绥来县乡土志是什么意思

- 绥棱是什么意思

- 绥棱县旅游局是什么意思

- 绥棱县(绥棱镇)是什么意思

- 绥棱土陶是什么意思

- 绥棱红李是什么意思

- 绥武将军是什么意思

- 绥民校尉是什么意思

- 绥江县是什么意思

- 绥江县(中城镇)是什么意思

- 绥江港是什么意思

- 绥渌农讲所是什么意思

- 绥滨是什么意思

- 绥滨县(绥滨镇)是什么意思

- 绥滨古城玉人是什么意思

- 绥滨玉飞天是什么意思

- 绥爰是什么意思

- 绥狄将军是什么意思

- 绥理是什么意思

- 绥瑶把总是什么意思

- 绥瑶营是什么意思

- 绥章是什么意思

- 绥纳是什么意思

- 绥绥是什么意思

- 绥绳是什么意思

- 绥缅纪事是什么意思

- 绥缉是什么意思

- 绥缨是什么意思

- 绥胜满族镇是什么意思

- 绥芬战役是什么意思

- 绥芬河是什么意思

- 绥芬河中国国际旅行社是什么意思

- 绥芬河冬冬旅行社是什么意思

- 绥芬河卫星旅行社是什么意思

- 绥芬河国际旅行社是什么意思

- 绥芬河市是什么意思

- 绥芬河市旅游局是什么意思

- 绥芬河市汽车运输有限责任公司是什么意思

- 绥芬河市(绥芬河镇)是什么意思

- 绥芬河松江旅行社是什么意思

- 绥芬河运输旅行社是什么意思