高空减压病

高空减压病是当以较快速度上升到8000m以上高空时,因大气压力降低使体内溶解氮气形成气泡而发生的一种病症。主要症状为关节疼痛,有时出现皮肤刺痛或瘙痒以及咳嗽、胸痛等,严重时可有中枢神经系统损害症状,甚至发生休克。发病机理与潜水减压病基本相同,但潜水减压病属于高压-减压病,本病则属于低压-减压病,病情一般较轻。本世纪二十年代末,最先在低压舱上升实验中观察到本病的发作。第二次世界大战期间,由于高空飞行及在低压舱内进行高空生理训练的人次大增,其发病率升高,并发生少数极度严重的病例,因而引起重视,乃组织开展大规模的研究工作。后来,由于广泛采用密封增压座舱,本病的预防问题遂得到基本解决。但目前对本病进行深入研究仍有实际意义,理由如下:

❶在飞行中,特别是战斗飞行,增压座舱随时可能失去气密性。

❷未装备增压座舱、或虽装备增压座舱但舱内余压较小的飞机,如高空侦察机、教练机、试飞飞机、进行高空气象探测的飞机等,作高空飞行时飞行人员仍可能受到较低气压的影响。

❸在低压舱内作高空生理训练时,飞行人员更是直接被暴露于较低气压环境之中。

❹潜水后立即参加飞行,在较低座舱高度即可能发病。

❺五十年代以来,随着航天事业的迅速发展,关于本病也不断提出许多新的研究课题。

病因 主要由于环境气体压力较快降低时,体内溶解氮析出在血管内及组织中形成气泡所致。人在地面常压条件下长期生活的过程中,环境气体中的各气体成分均已呈饱和状态溶解于组织、体液中;当环境气体压力降低时,体内溶解气体即呈过饱和溶解状态,过剩溶解的气体可经循环、呼吸系统排出体外,此过程称“脱饱和”。若减压速率较快,脱饱和过程来不及完成,过饱和溶解的气体在体内形成气泡的倾向即增加。可用下式表示此倾向的大小及影响因素:

ΔP=t—P

式中,ΔP—压力差,可用以表明某局部溶解气体过饱和的程度或该气体脱离液体倾向的大小,ΔP为正值时此倾向加强,为负值时减弱; t—组织或体液中该溶解气体的张力;P—绝对压力(指大气压与流体静压之和)。当环境压力降低时,ΔP呈正值,相当于对溶解气体施加—“抽提负压”,故溶解气体形成气泡的倾向增加。这只是形成气泡的先决条件。在低气压条件下体内气泡形成的机理颇为复杂,迄今尚未完全阐明。除上述先决条件外,还要有一系列能破坏过饱和气体溶液稳定性的必要条件及其它未知条件。例如,要有一定数量的“气核”存在,即是其一。气核指在组织或体液中以气相形式存在的极微量气体质量集合。减压前如无气核存在作为初始气相,则液体中很难形成气泡。实验证明,要在除去气核的液体中形成气泡,必须使局部绝对压力降低100~1000个大气压。总之,环境压力必须降低到一定水平使气体过饱和达到一定程度时,才有可能形成气泡并进而引起发病。大量实践及人体减压实验结果表明,当上升停留高度达5500m附近时,仅发现过个别病例;此种条件下,大气压力降低约1/2,故体内溶解气体的过饱和程度已达到其在该高度的饱和度的2倍。但实际上绝大多数病例发生于8000m以上的高空,在8000m高度,大气压力值是267mmHg,为地面压力的1/2.8,溶解气体的过饱和程度已达到其在该高度的饱和度的2.8倍。故数值2.8又被称为“过饱和容许系数”或“安全系数”。高空减压时,压力降低倍数低于此数值者,基本上是安全的,故一般即以8000m作为本病发病的阈限高度。体内溶解气体中,氮的析出是低压下体内形成气泡的最主要原因。这是由于:❶氮是生理上的惰性气体,在体内既不能转变为化学结合状态,也不能为组织利用,当环境压力降低时,其过饱和部分只有通过“排出体外”途径脱饱和。

❷氮在脂肪组织中的溶解度高,约为血液中的5倍,故体内溶解氮的大部分分布在血液灌流较差的脂肪组织中,后者的氮脱饱和过程缓慢,是易于形成气泡的部位。在氮气泡形成过程中,气泡周围其它溶解气体亦离析出来向气泡内弥散。气泡进一步增长的速度,取决于各气体的溶解度及弥散系数。生理气体中,以二氧化碳之溶解度最高,故在气泡形成中也起较大作用。

上述发病原因已经多方证实。在低压舱内上升到一定高度发生关节痛时,摄X线片可观察到关节腔内有气泡积聚。用超声波技术探测发现: 受试者在低压舱内上升到9000~11500m高度,在发生减压病症状之前,心脏内血流中即已先有一定数量气泡出现。心血管系统内形成的气泡可栓塞重要部位血管;组织内形成的气泡,则可能压迫局部组织,不同的症状和体征即直接由此引起。但也有时虽形成气泡却无症状和体征出现,这种气泡称“沉寂的”气泡,可能因气泡的数量及体积尚不足以引起症状或体征之故。

影响发病率的因素 (1)上升高度: 少数病例发生在8000m以下,甚至有发生于5600m高度的,但大多数发生在8000m以上。据一组实验资料,在低压舱内上升到不同高度停留2小时的过程中,因发生高空减压病而中止实验的人次百分比分别为:9000m高度,约1%;10000m,4%;11000m,15%;12000m,接近30%。

(2) 暴露时间: 本病的发展需要一定暴露时间,一般在高空停留5分钟到2.5小时发病。但也有暴露5~6小时后才发病的。

(3) 上升速度:理论上,上升速度愈快,发病率也愈高。但在航空中可能遇到的飞机上升速度范围内,不同上升速度对发病率的影响并不显著。只有在迅速减压条件下,发病率才明显升高。

(4) 环境温度: 寒冷可引起皮肤及其它部位的血管发生收缩反应,使排氮速率减慢,故可加重发病。反之,环境温度升高能减少发病。

(5) 体重: 肥胖者有易患减压病的倾向。体重愈重,发病率就愈高,且重症减压病的比例也相应增加。

(6) 性别: 妇女发病率高于男子。Bassett (1980)报道,1973~1977年在美国空军航空航天医学院低压舱内上升的12456人次中,男子的发病率为0.15%,妇女的发病率为0.54%。其原因尚不明了。

(7) 年龄: 随着年龄的增加,发病率有所增高,可能与发胖以及心血管功能降低影响氮脱饱和的速率等有关。

(8) 肌肉运动:能促使发病或使症状加重,其原因是多方面的:

❶肌肉运动时,由于组织受到机械牵拉作用,可在局部产生很大的负压强,有利于气泡形成。

❷组织二氧化碳生成量增多,使局部溶解气体量增加。

❸肌肉血流量增多,脂肪组织血流量减少,不利于后者在低压环境中氮气脱饱和过程的进行。

(9) 重复暴露:24小时内重复暴露于低气压环境,可促进发病。一般认为两次低气压暴露之间至少应间隔48小时。Bason等(1976)报道,参加高空生理训练工作的低压舱舱内工作人员,由于每周平均要上升2~3次,发病率为0.38%,比一般上升人员的发病率(0.029%)高12倍。

(10) 高压条件下活动: 上升前24小时内曾作水下运动或潜水等活动者,由于在高压条件下体内已溶有较多氮气,上升到较低的高度即可能发病。

症状与体征 (1)屈肢症: 肌肉或关节受气泡压迫,产生轻重不等的局部疼痛症状。患者为了减轻疼痛,常将患肢保持于屈位,故有“屈肢症”之称。屈肢症的发生率占本病全部症状的90%以上,常见部位依次为膝、肩、肘、腕、踝、髋等关节。受累的关节一至数个不等。开始发生时多为局限性的轻度不适,后渐加重转为疼痛,并向附近扩展;有时也呈“闪电式”发作。疼痛的性质多具有弥漫性深层疼痛特点,常不能准确定位。活动疼痛部位,可使症状加重;而对患处局部加压,则能使疼痛减轻或消失。多数病例仅有屈肢症单项症状,少数病例可合并有其它症状和体征。

(2) 皮肤:可有痒感、刺痛、蚁走感及异常的冷、热感等,但均较少见,且多为一时性。痒感主要发生在背部和肩部。局部皮肤可能出现斑点: 出现在上胸部及上臂者,多表示病情严重;发生在胸部者,一般伴有气哽症状。有个别病例出现斑点数小时后发生虚脱。(3) 呼吸系统: 可有胸骨后不适、咳嗽及呼吸困难等症状,文献中多称此为 “气哽”。发生率较屈肢症低,多在屈肢症之后出现,表明病情向严重方向发展。胸骨后不适主要为胸部压迫感,有时也有干燥感、灼热感,甚至刺痛感;严重时有胸骨后疼痛。呼吸浅而快,吸气活动受限制,深吸气常引起发作性干咳,并有窒息感,可发展成缺氧状态。

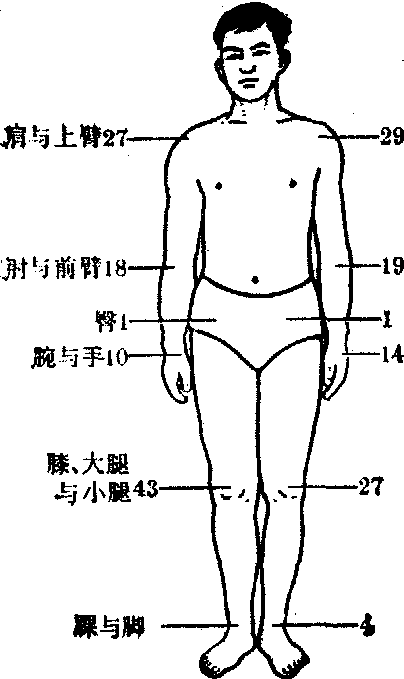

图1 屈肢症的发生部位根据147名被试者在低压舱内8500米高度停留2小时的资料得出(引自Fryer,1969)

(4) 神经系统: 严重时,可有神经系统症状和体征出现,主要表现为视觉模糊、复视、视野缺损及视野中出现闪烁性暗点等,且常并发头痛。四肢无力、瘫痪和麻木等则较少见。

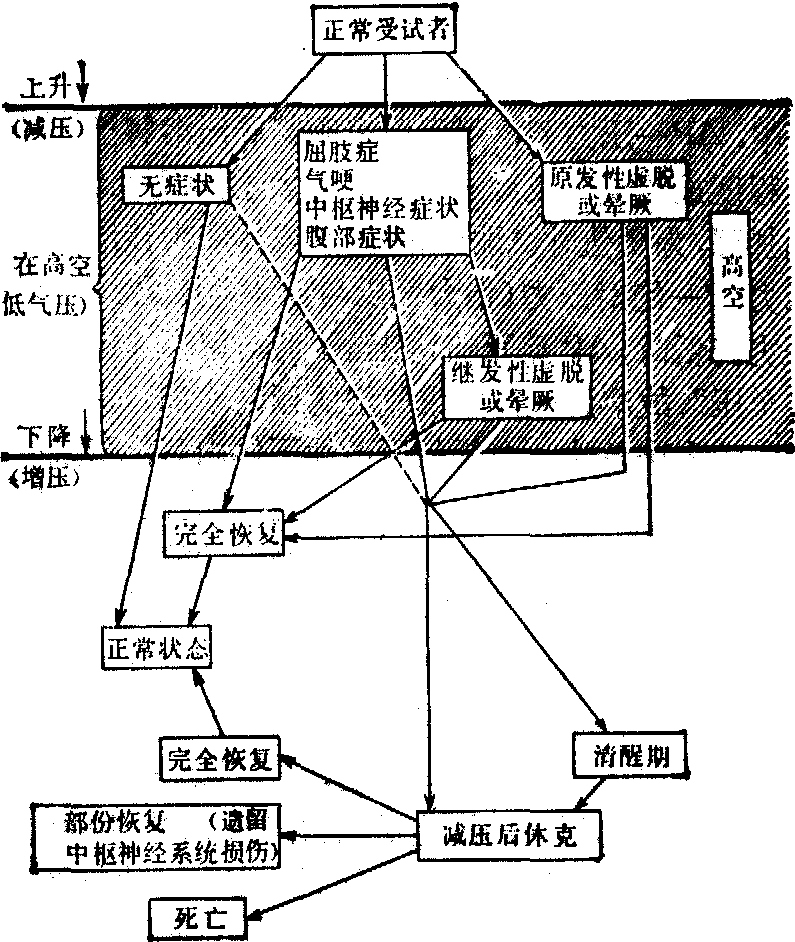

(5)虚脱:出现上述症状后,若继续在高空停留,症状可进一步加剧,终至发展为虚脱,称“继发性虚脱”。也有不经历减压病其它症状阶段而迳直发生虚脱者,称“原发性虚脱”。虚脱前,常有不安,面色苍白,手及前额出冷汗,四肢皮肤潮湿、温度降低,有交替性的冷、热感和恶心等前驱症状,并很快发生意识模糊及头昏眼花、脉细微、心动徐缓等。

(6) 减压后休克(也称“下降后休克”): 高空减压病症状,下降地面后一般均可恢复。但有极少数病例,下降后症状仍持续数小时乃至数日,甚至进一步恶化;或下降后症状虽已消失,在经过十几分钟至十几小时的好转(清醒期)后又重新加重,进入休克状态。图2表明高空减压病病情发展的几种可能途径。在高空停留期间无任何症状、或仅有屈肢症而发展成减压后休克者很少见。有人统计,在低压舱内做9000m以上的上升试验中,减压后休克的发生率为0.04%,死亡率为0.0007%。减压后休克大多发生于下述情况:上升前未进行吸氧排氮;在高空停留时间过长或曾做剧烈活动;发生症状后未及时下降,或下降后处理不当等。现用高空生理训练低压舱上升方案,已无此危险。减压后休克患者大多有血细胞比容升高、体温上升及白细胞计数增加等临床表现。死于严重高空减压病和减压后休克者,迄今已报道17例,其中7例发生于飞行后,10例在低压舱上升后。尸检发现,肺、脑、肾等有轻度脂肪栓塞。毛细血管通透性增加、血浆大量丧失、循环衰竭和大脑急性水肿等可能是其死亡原因。

图2 高空减压病病情的几种可能发展(引自Fryer等,1965)

严重减压病,特别是减压后休克的发病机理,尚不完全明了。除气泡形成及气体栓塞等直接原因外,还涉及以下几方面的问题:

❶脂肪栓。脂肪栓子可能来源于受氮气泡影响而变性的血浆脂蛋白,也可能是脂肪细胞、脂肪浸润的肝细胞或骨髓细胞等被细胞内氮气泡胀破后,细胞碎片进入血流所形成。对于脂肪栓可否成为严重致病因素,尚无定论。

❷血栓。由血浆纤维蛋白元、血小板及血细胞等在气泡与血液接触的界面处可形成血栓。动物实验中已得到证实。但人在受低气压影响后,除循环血小板数量减少外,尚未能证实体内有血栓形成。不少作者指出严重减压病发病机理可能涉及弥漫性血管内凝血(DIC)过程。

❸体液性平滑肌兴奋因素。用实验动物进行的高压-减压病研究证明,在血管内气泡的影响下,机体释放缓激肽、5-羟色胺、组织胺等能增强平滑肌兴奋性的物质,引起支气管平滑肌收缩,使呼吸困难而妨碍过饱和氮的排出;还能增加毛细血管通透性,引起肺水肿等病理变化。高空减压病严重病例的发病是否有此因素参与,尚不明了。

后遗症 极少见。有个别病例发病后数月乃至数年仍遗有四肢无力、麻木、视觉功能降低、记忆力减退及容易疲劳等神经症状。此外,X线检查发现,有极少数低压舱舱内工作人员患有长骨无菌性坏死,可能是患骨的血管栓塞,血液供应不足所致,故亦称“缺血性坏死”。应当指出,在上述患者中,有的从无减压病主诉,故应定期对低压舱舱内工作人员作长骨X线检查。

防治原则 (1)增压座舱:采用增压座舱,在飞行期间使舱内始终保持较舱外环境压力高出一定值的压力,可从根本上解决本病的预防问题。军用飞机座舱增压采用低压差制,在最大高度航行时,其座舱高度也不会超过8000m。鉴于曾在6700m高度发生过因严重高空减压病而死亡的病例,故也有人主张军用飞机座舱高度以不超过6700m为宜。民航机增压座舱采用高压差制度增压,座舱高度远低于本病发病阈限高度范围。

(2) 吸氧排氮: 在无一定压力防护的条件下,上升到8000m以上高度(如低压舱上升、未装备增压座舱或座舱压力较低的飞机长时间飞行)时,可采用上升(飞行)前吸氧排氮的预防措施。氮气从肺内排出的速率取决于组织氮张力与肺泡气氮分压之间的压力差。根据此原理,上升前用吸入纯氧的方法,使体内溶解氮通过血液逐步弥散入肺泡而呼出体外。排氮效果除与循环、呼吸系统的功能状态(凡能增加心输出量、肺通气量的因素如体力活动等,都能提高吸氧排氮效果)有较大关系外,主要取决于呼吸纯氧的时间。最初30~60分钟,排出速率较快,可排出体内溶解氮总量的1/2~2/3,多是从血液及血管丰富的组织中排出;30~60分钟以后,排氮速率逐渐减低。吸氧时间愈长,各种组织的排氮也愈均匀而充分。对于18000米以下高度、30分钟的暴露,30~60分钟的吸氧排氮已具有明显的预防作用。如高度更高而暴露时间又较长,则应进行更长时间的排氮。但在地面大气环境中,吸氧时间再长,排氮也不可能彻底,因为体内氮张力很低时,大气中的氮能通过皮肤弥散到体内。

(3) 加强平时卫生保障工作:凡有利于增强呼吸、循环系统功能以及能防止体重过重的措施,如坚持体育锻炼、合理营养制度等,都有一定的预防效果。

(4) 高空减压病易发倾向测验: 主要为利用低压舱进行一定高度的上升,筛选出对于本病有易发倾向的人。本法虽有一定局限性,但在四十年代曾被用于高空飞行人员选拔工作。现在由于广泛采用增压座舱,已无必要进行这种检查,但对于选拔驾驶未装备增压座舱的飞机作高空飞行的飞行员,以及其他需在低压力环境中较长时间工作的人员,仍有一定意义。

(5) 发病后及时下降: 发病后很少有不下降高度而能自行恢复的。出现初期症状后,下降愈早,恢复愈好;如不及时下降,常可导致严重后果。若一时不能鉴别是否高空减压病引起,应按高空减压病处理。在低压舱上升试验中,根据症状的严重程度,可将病情分为4级,如下表所示。在发生1级高空减压病时,即应立即下降高度。

高空减压病病情分级

| 根据症状种类及 严重程度 | 根据屈肢症严 重程度 | |

| 1级 | 轻度的、在空中能 自行消退的屈肢症、 感觉异常、痒感症状 | 轻度的、断续性的 屈肢症症状 |

| 2级 | 明显的、但尚能耐 受的屈肢症症状 | 屈肢症症状很少减轻, 通常是持续性的,或者 有时程度加重 |

| 3级 | 不能耐受的剧烈屈 肢症、咳嗽(气哽) | 下降到地面后,屈肢 症症状消失 |

| 4级 | 中枢神经系统症 状、虚脱、窒息感 | 下降后屈肢症症状仍 不消失 |

(6) 下降后的处置:症状已完全消失者,应警惕复发甚至发生减压后休克,因此除仅有轻度屈肢症的患者外,都应卧床休息,至少观察6~12小时。症状尚未完全消失者,应作对症治疗,吸入纯氧,或送入高压舱治疗。发生休克时,按休克患者处理. 对处于昏迷状态的患者,要注意预防脑水肿。

(7) 加压治疗:其适应症为:

❶空中发病,下降地面后仍未恢复者。

❷曾在空中发病,下到地面后一度恢复,但不久又复发,特别是发生减压后休克者。

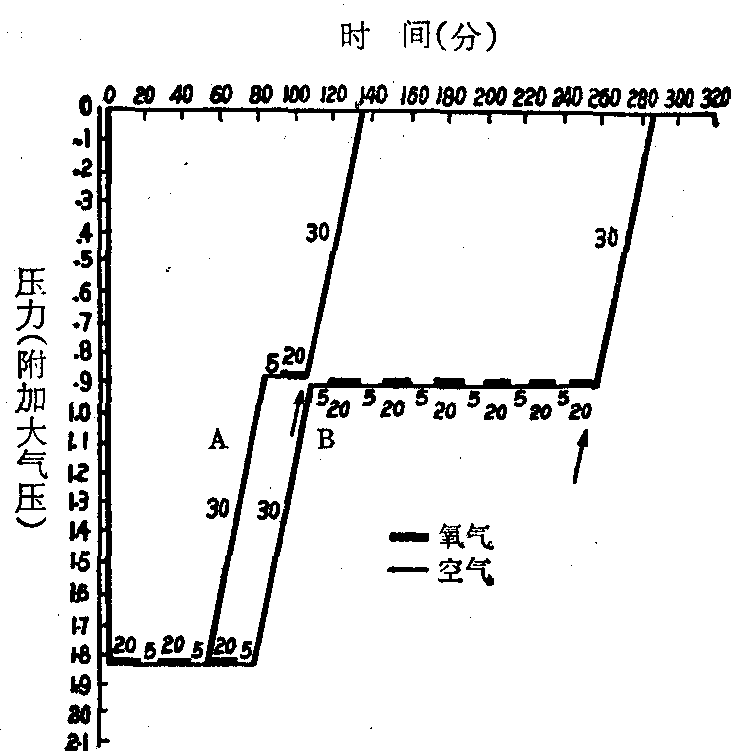

❸空中未发病,下降地面发病者。其方法原则是: 高压舱内气体压力增到2~6个绝对大气压(一般情况下为3个绝对大气压),停留一段时间,待症状消失后,做阶段减压。治疗过程中,可间歇地吸用纯氧,以加速排氮和改善组织供氧情况。图3列出的是美国空军所使用的加压治疗方案,效果较好;但对有神经系统症状的患者,有时疗效不够理想,不能消除后遗症状。

图3 加压治疗方案(仿Davis等,1977,改作)

适应症: 方案A—屈肢症; 方案B—神经系统症状、气哽、血管运动不稳定、用方案A治疗10分钟仍无效的屈肢症↑—舱内观察者开始用氧的时间; 在方案B中,若治疗时间需要延长,则应从该停留站开始减压前30分钟起用氧

- 豥是什么意思

- 豦是什么意思

- 豧是什么意思

- 豧气是什么意思

- 豧豧㰨是什么意思

- 豨是什么意思

- 豨仔是什么意思

- 豨公是什么意思

- 豨公仔是什么意思

- 豨厨是什么意思

- 豨头疥是什么意思

- 豨头眩是什么意思

- 豨头配是什么意思

- 豨嫲是什么意思

- 豨嫲仔是什么意思

- 豨嫲眩是什么意思

- 豨嬷是什么意思

- 豨嬷熊是什么意思

- 豨嬷癫是什么意思

- 豨家是什么意思

- 豨尾是什么意思

- 豨尾䐯是什么意思

- 豨尾𫵓是什么意思

- 豨担是什么意思

- 豨栏是什么意思

- 豨桐丸是什么意思

- 豨桐丹是什么意思

- 豨椒是什么意思

- 豨橱是什么意思

- 豨油是什么意思

- 豨泔是什么意思

- 豨泔向是什么意思

- 豨泔水是什么意思

- 豨泔盆是什么意思

- 豨泔顺是什么意思

- 豨牯是什么意思

- 豨狮是什么意思

- 豨种是什么意思

- 豨突是什么意思

- 豨肉汤是什么意思

- 豨肚是什么意思

- 豨肝是什么意思

- 豨肠仔是什么意思

- 豨腰桌是什么意思

- 豨膏是什么意思

- 豨膏豖膏是什么意思

- 豨膫是什么意思

- 豨膫油是什么意思

- 豨苓是什么意思

- 豨莶是什么意思

- 豨莶丸是什么意思

- 豨莶根是什么意思

- 豨莶至阳汤是什么意思

- 豨莶草是什么意思

- 豨莶风湿片是什么意思

- 豨薟是什么意思

- 豨薟丸是什么意思

- 豨血是什么意思

- 豨豭是什么意思

- 豨蹄包是什么意思