骨胳肌松弛药

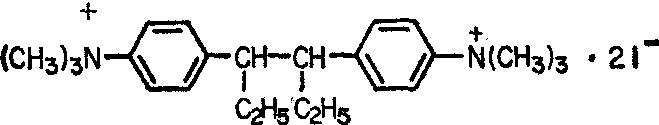

骨胳肌松弛药简称肌松药。是一类能作用于神经肌肉接头处(运动终板)阻碍神经冲动的正常传递,从而使骨胳肌松弛的药物。其化学结构的特点是都含有双季铵基团。临床常作为麻醉辅助药使用。可减少全身麻醉药的用量,使骨胳肌在较浅的麻醉下就能得到充分松弛,以利手术进行。按作用机理的不同,分为非去极化型和去极化型两类。

(1)非去极化型肌松药: 也称竞争型肌松药。主要在运动终板处与乙酰胆碱(Ach)竞争N2胆碱受体,妨碍神经末梢释放的Ach与胆碱受体相结合,使终板膜不能去极化,结果使骨胳肌呈松弛状态,如右旋筒箭毒碱、三碘季铵酚、氯甲左箭毒等。本类药物的特点为:

❶肌松作用的强弱与用药浓度有关,同类药物之间有相加作用。

❷肌松作用可被新斯的明等抗胆碱酯酶药物所对抗。

❸兼有不同程度的神经节阻断作用,可使血压下降。

(2)去极化型肌松药: 能与终板膜上的胆碱受体牢固而持久地结合,产生与Ach相似而更为持久的去极化作用,使终板膜对神经末梢释放的Ach的敏感性降低,阻断神经冲动的传递,使骨胳肌张力下降而呈松弛状态。如琥珀胆碱、氨酰胆碱等。本类药物的特点为:

❶在产生肌松作用前,先出现短暂的肌束震颤。这可能是由于不同部位的骨胳肌在药物作用下去极化出现的时间先后不同,从而表现出不协调的肌束颤动。

❷连续使用会产生快速耐受性。

❸肌松作用不被新斯的明等抗胆碱酯酶药物所对抗,却反被加强。

❹临床应用量无神经节阻断作用。

常用肌松药有筒箭毒碱(见“筒箭毒碱”条)和琥珀胆碱(见“琥珀胆碱”条)。

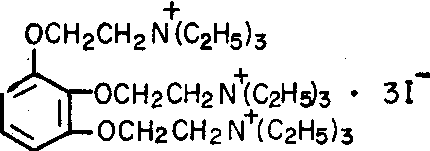

三碘季铵酚(gallamine triethiodide) 系人工合成的季铵类化合物,极易溶于水,难溶于有机溶剂。

本药为非去极化类肌松药,肌松作用比筒箭毒碱稍弱,大剂量可使心率加快、心输出量增加。用作全身麻醉辅助药。心衰和高血压病人禁用、静脉注射,剂量1mg/kg。

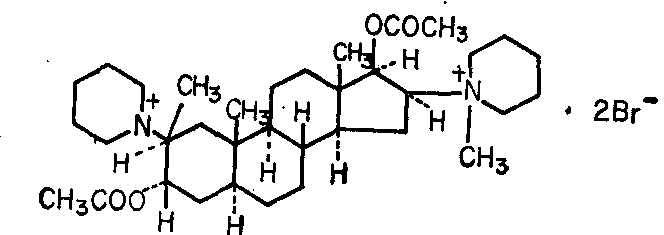

本可松(pancuronium bromide) 系人工合成的白色结晶,易溶于水、甲醇等,难溶于丙酮。

本药为非去极化类甾体类肌松药,无性激素作用,肌松作用为筒箭毒碱的5倍,无神经节阻断作用。大剂量使心率加快,可作全身麻醉的辅助麻醉。中毒时可用新斯的明对抗。成人静脉注射0.04~0.08mg/kg。

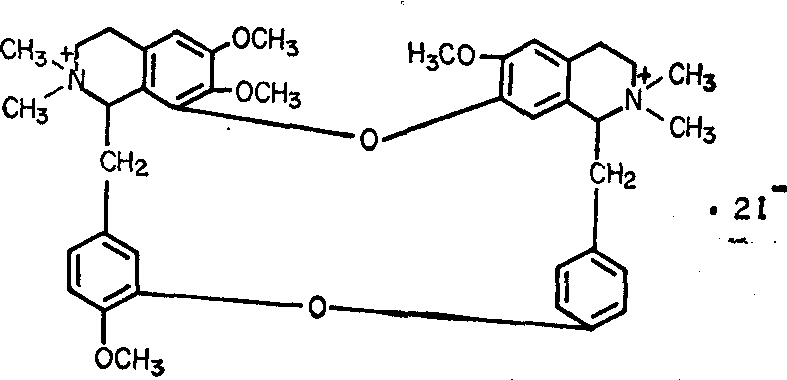

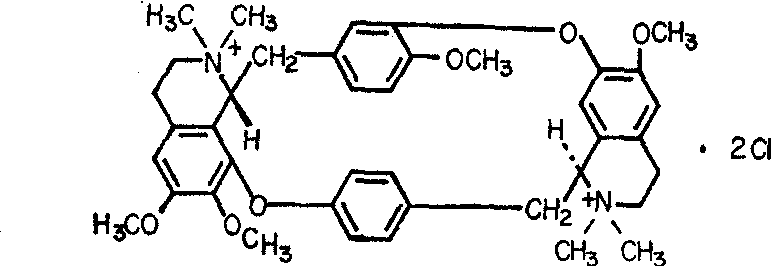

汉肌松(dimethyltetrandrine iodide) 由防己科植物粉防己根提取的生物碱,性不稳定,溶于有机溶剂。

汉肌松为非去极化型肌松药,肌松作用较好,常先松弛腹肌,并能消除腹部手术中的鼓肠。主要用作全麻及针麻时的辅助药。半数病人给药后出现心率加快和血压下降。反复静注后新斯的明不再能对抗其作用,应于注意,静脉注射,剂量0.6~0.8mg/kg。

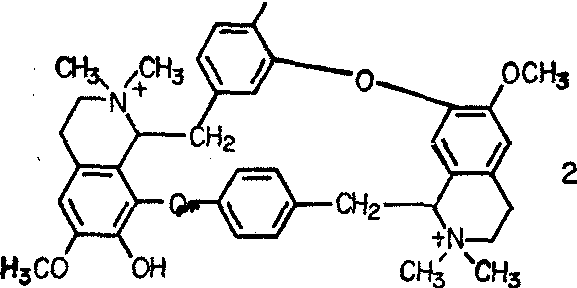

傣肌松(hayatin methiodide) 从华瓜木须根中提取的生物碱,呈白色结晶粉末。临床用本品为锡生藤碱甲的甲烷碘化物。

本品属非去极化类肌松药,作用快,可使所有骨胳肌松弛,有呼吸抑制现象,可用新斯的明对抗之。与全麻、中麻、针麻配合使用。静脉注射,0.2~0.3mg /kg。

肌安松 (paramyon) 系人工合成品,呈白色结晶粉末,溶于热水,难溶于冷水和乙醇。

本品为非去极化类肌松药,对精神紧张而引起的肌肉紧张效果较好。在抑制呼吸的手术中可消除自动呼吸。在具备急救(如人工呼吸)的条件下应用。与全麻、中麻和针麻配合使用。静脉注射,成人,每次2~4mg。

氯甲左箭毒 (dimethyl-1-curine dimethochloride)系人工合成品,呈乳白色结晶粉末,易溶于水和醇,不溶于乙醚和氯仿,通过阻断终板区胆碱受体发挥作用。肌松效能为筒箭毒的58.1%,作辅助麻醉用,静脉注射0.2~0.3mg/kg即可生效。

己氨胆碱(hexa-carbalonium bromide) 系人工合成,为白色结晶粉末,易溶于水,不溶于有机溶剂。

是一种去极化类肌松药,肌松作用近似于琥珀胆碱,静脉注射后,骨胳肌成束收缩,腓肠肌尤甚。有呼吸抑制作用。逾量时可用新斯的明拮抗。适用于吸入麻醉时的肌肉松弛。静脉注射,每次2~4mg。

骨胳肌松弛药

骨胳肌松弛药(简称肌松药)能选择性地作用于骨胳肌的神经肌肉接头,阻断兴奋冲动的传导,使骨胳肌失去张力。此药在浅麻醉下使肌肉松弛,便利于胸腹腔等手术操作。肌松药的发现从箭毒开始,早在1935年已从美洲草药中提取出右旋管箭毒碱并确定其化学结构式 (以后有改变),最早应用于外科手术的箭毒制剂名为Intocost-rin,此后经过40多年不断研制,现已成为临床麻醉的重要辅助药物之一。

肌松药的作用原理 躯体运动神经纤维自脊髓前角运动神经元发出后,经脊神经分布到骨胳肌。一个运动神经元的纤维可支配多条甚至上千条肌纤维。神经与肌肉的连接点与突触的结构很相似,在电镜下可见神经终末到达肌纤维时便失去髓鞘,但雪旺氏细胞仍包绕在其周围,最后轴突终止在肌细胞膜上,称为运动终板的凹陷部位。轴浆与肌浆并不直接接触,两者之间的距离大约为500,称为神经下间隙或突触裂。 神经的终端膜来自雪旺氏细胞,称为突触前膜或接头前膜。终板膜也称为突触后膜或接头后膜,系高度分化的肌细胞膜。终板膜有时折叠成锯齿状,以扩大其作用面积。神经下间隙与细胞液相通,内有乙酰胆碱酯酶和化学递质,在轴突末梢的轴浆内有许多突触泡和线粒体,估计每个突触泡内大约有1000个乙酰胆碱分子; 线粒体内含有氧化酶,在乙酰胆碱合成时提供所需要的能量。终板膜上散布着胆碱能受体,系一种特异性的蛋白质,据研究,它可能是含磷酸根的多肽,呈离子状态,荷阴电。乙酰胆碱主要由轴浆内乙酸和胆碱在乙酰胆碱合成酯酶的作用下合成,此过程需要有辅酶A参加,并消耗ATP。乙酰胆碱合成后与蛋白结合成复合体,在静息时以无活性的先质形式贮存在突触泡内。运动神经兴奋冲动传至末梢,乙酰胆碱先质与蛋白解离变成乙酰胆碱,然后成批地释放至神经下间隙,作用于运动终板。乙酰胆碱在体内很快被乙酰胆碱酯酶水解成乙酸和胆碱,突触泡和突触前膜将乙酰胆碱的分解产物吸收,然后重新合成乙酰胆碱。

终板在静息时呈极化状态。由于终板膜对离子的通透有选择性,此时K+通过终板膜到达膜外,使膜外正电荷较多,膜内相对为荷负电,电位差约为-90mv,称为静息电位。乙酰胆碱释放后,它的四价氮荷阳电,于是与受体蛋白结合,使终板膜的通透性发生变化。结果Na+进入膜内,导致膜内外的电位差减小,称为终板电位。当减小到-50mv时便可使终板产生动作电位。在此瞬间,膜内为正电,膜外为负电,称为去极化。动作电位可沿肌细胞膜和肌纤维的横小管向周围和肌纤维的深层传布,因而引起肌肉机械性收缩。乙酰胆碱水解后,迅速恢复极化状态。

神经肌肉接头的兴奋传导过程表现为电和化学二者的变化,当神经冲动到达神经终末的轴突,轴浆的突触泡内释放乙酰胆碱进入神经下间隙。乙酰胆碱的四价氮带阳电,与运动终板上的受体呈离子性结合,使终板膜的通透性改变,导致钠钾离子交换,然后引起终板膜的去极化,产生终板电位。当终板电位到达一定阈值时,便产生动作电位,引起肌纤维收缩。乙酰胆碱被乙酰胆碱酯酶水解后,终板膜的通透性恢复,呈现复极化,准备接受下次神经冲动。

终板膜的动作电位与肌肉的机械性收缩并非同时发生,在终板膜去极化时,肌纤维仍处于松弛状态。当其几乎完全复极化时,肌纤维才开始收缩,在复极化过程完成时,肌纤维仍处于收缩状态。这种电兴奋与肌收缩的过程称为兴奋-收缩偶联,其中包括两个步骤,首先是电-钙偶联,此时动作电位到达肌原纤维周围肌质网的附近,钙离子自肌质网的终末池弥散至肌浆内;其次是钙-收缩偶联,钙离子浓度的升高触发肌丝滑行,肌纤维收缩。

非去极化肌松药大都具有阳电荷和四价铵,右旋管箭毒就是一种双季铵化合物,有两个阳电荷,它也能与胆碱能受体呈离子性结合。此类药物在神经肌肉接点与乙酰胆碱竞争同一受体。虽然乙酰胆碱仍可释放,但因为受体已与管箭毒分子结合,无从发挥作用,以致终板膜不能去极化,骨胳肌处于松弛状态。这种作用称为非去极化阻滞。其特点是: 抗胆碱酯酶药物有拮抗作用; 在肌松作用尚未完全恢复时,给肌肉单次或强直电刺激,乙酰胆碱释放的数量逐渐增加,肌张力虽暂时加强,但不能持久,肌电振幅很快减弱,出现递减现象; 强直刺激后,有相当数量的乙酰胆碱蓄积在神经终末,若再给予单次刺激,则肌电振幅和肌张力明显增加,称为强直后易化现象; 肌松前无肌纤维束状收缩;药效有蓄积作用。

去极化阻滞表现为终板膜的通透性不恢复,终板去极后不能复极化,故不能再接受神经冲动。这种阻滞的特点是: 抗胆碱酯酶药物不能拮抗; 无肌张力递减和强直后易化现象; 终板去极时导致肌纤维束状收缩; 长时间用药则敏感性降低,有快速减敏性;有时出现双相阻滞,即在大量用药后,去极化阻滞转变成非去极化阻滞,此时给予抗胆碱酯酶药物可起拮抗作用。但这种现象与非去极化阻滞并不完全相同,其强直后易化并不很明显。

肌松药的分类 根据神经肌肉接点阻滞的性质,肌松药可分成二类。

(1) 非去极化肌松药: 以管箭毒为常用,其主要作用点是在接头后膜,75~80%的受体被它占据后肌肉便松弛,此外还可使接头前释放的乙酰胆碱减少。管箭毒对肌纤维也有直接作用,它能提高肌膜对动作电位的阈值,从而抑制肌收缩力。此类药物因与乙酰胆碱竞争受体,故又称竞争性肌松药。静注后首先头面部肌肉松弛,出现眼睑下垂、斜视现象,咽喉部肌肉麻痹致吞咽困难、发音障碍,其次颈部肌肉失去张力,出现垂头,然后躯干、四肢肌肉松弛,最后为膈肌麻痹,致呼吸停止。管箭毒对呼吸中枢无直接作用,其对呼吸的抑制是由于肋间肌与膈肌的松弛,因而用药时务必保持人工通气。药效消失后,自发呼吸很快恢复。临床剂量对中枢神经系统无影响,各种感觉依然存在,记忆力与精神状态正常。大剂量时可抑制延髓呼吸中枢,在动物实验曾见脑皮质电位消失,可能是干扰了突触的传导,但临床上脑电图无变化。在充分供氧的条件下,管箭毒对心血管系统无明显作用,心电图无特殊变化,血压、脉搏基本正常。有时出现变化,大多是麻醉药的影响,麻醉过深,神经反射,手术操作的刺激,缺氧或二氧化碳蓄积等反映。麻醉过程中血压偶有轻微下降,系因肌松后静脉回流减少、管箭毒引起组织胺释放,大剂量时阻滞交感神经节。对植物神经系统,临床剂量一般无明显影响,但两倍的肌肉麻痹剂量便能产生神经节阻滞作用。对副交感神经的作用强于交感神经,可使唾液分泌减少,肠蠕动减弱。大剂量管箭毒还能阻断经交感神经节前纤维到达肾上腺髓质的神经冲动,使肾上腺素的分泌减少。由于神经节的传导中断,某些不良的神经反射,如迷走神经对心脏的影响,颈动脉窦和盆腔神经丛反射减弱或得以防止。箭毒的组织胺释放作用可导致支气管痉挛,因而呼吸道阻力增加,肺顺应性降低。箭毒对肝、肾功能没有影响,子宫的张力无明显变化。此药脂溶性很低,离子化程度高,所以极少通过富有类脂质和具有电荷的胎盘屏障,只有在较大剂量时才影响新生儿。

三碘季铵酚也系非去极化类肌松药,用药后常发生心率增快,很少引起组织胺释放,但与乙醚有协同作用。药物全部经肾脏排出,肾功能不全者禁用。一般剂量为40~80mg,持续约20~30分钟。瓢箭毒的作用较管箭毒强6~8倍,但有组织胺释放作用,在乙醚或氟烷麻醉下作用增强。一般剂量为40μg/kg,持续60~90分钟,不宜用于短小手术。爱可罗宁用药后常发生心率增快,血压稍降,与乙醚有协同作用,但无组织胺释放。一般剂量为0.2~0.5mg/kg,持续20~30分钟。双甲基管箭毒系非去极化肌松药,很少引起组织胺释放,与乙醚有协同作用,一般剂量为2~3mg,持续约50分钟。

潘侃朗宁系双季铵类固醇,但并无激素效应,属非去极化肌松药。静注后心血管系统有短时间的刺激现象,如血压轻度升高,脉搏稍加快,心脏输出量不变或略增加。对于低血容量、休克和危重病人更为有利,其原因可能是对心脏的直接刺激作用,或使儿茶酚胺释放,或抑制心脏迷走神经的缘故。由于心肌代谢增加,故对缺血性心脏病并不适宜。对呼吸的抑制作用虽较弱,但用药后仍需用辅助或控制呼吸。神经节阻滞作用较管箭毒显著轻,约为六甲铵的1/8~1/10,因此不降低动脉压。潘侃朗宁无组织胺释放作用,且不通过胎盘,可用于支气管哮喘病人和产科麻醉。其他尚有肌安松(Paramyon),一般用量4~8mg,有效时间40分钟左右。劳都利辛用量20~30mg,有效时间50~60分钟,均为非去极化肌松药,现已少用。

(2) 去极化肌松药: 目前常用的是琥珀胆碱。用药后先使接头后膜产生去极作用,但它不能很快水解,故复极化受干扰,从而阻断了接点的传导。琥珀胆碱的作用迅速、完全,但短暂。静注时根据药物在血液中分布的先后,面颈部肌肉首先出现束状收缩,迅速传布至胸、和上肢,持续10~20秒钟,继之肌肉松弛。琥珀胆碱很快被血浆胆碱酯酶(即假性胆碱酯酶)水解为琥珀单胆碱和胆碱而失去作用,前者再缓慢分解成琥珀酸和胆碱。琥珀胆碱对中枢神经系统无影响。对心肌无直接作用,单次用药后一般不影响心率,但重复注射或较大剂量时可使心率减慢,心电图偶出现结节律或期前收缩,术前用阿托品可减少或预防其发生。对植物神经系统无明显影响,但长时间给药有时血压略升高,可能系交感神经节的兴奋作用。唾液和胃液分泌增加,血管平滑肌松弛。此药对肝、肾无毒害。一般认为无组织胺释放作用,但大剂量时单琥珀胆碱的蓄积可能引起组织胺释放。临床剂量的琥珀胆碱不通过胎盘,对新生儿无影响。在肌肉成束收缩时,胃内压、眼内压和颅内压短时上升。饱食病人可因胃内压升高造成反流误吸。升高眼内压的作用仅持续5~6分钟,虽对青光眼手术不利,但并非绝对禁忌使用。静注硫喷妥钠后立即给琥珀胆碱,可使眼内压维持在较低水平。注射琥珀胆碱后,终板膜去极化时,细胞膜通透性改变,钾自细胞内释放,血钾升高。运动神经受损或肌肉变性的病人,肌细胞膜的敏感性增加,当肌肉受刺激而收缩时钾也流出。在血钾升高的同时,肌酸磷酸激酶增加,并出现肌红蛋白血症和肌红蛋白尿症。这些现象说明成束收缩造成的肌细胞创伤可能是其主要原因。另一类去极化类肌松药以氨酰胆碱为代表,具有去极化阻滞期(Ⅰ相阻滞)和非去极化阻滞期 (Ⅱ相阻滞或脱敏感阻滞),可能是终板膜的敏感性降低或产生耐药性,以致对乙酰胆碱不起反应。用药后可以引起眼压升高,有时产生中枢作用,与乙醚和氟烷有协同作用,通常无组织胺释放,一般剂量为2~4mg,持续一小时。苄醌胺也为混合型肌松药,去极化阻滞占优势,并具有拟副交感神经作用,心动徐缓和唾液分泌,无组织胺释放,但目前尚无可靠的拮抗药。一般剂量为6~12mg,持续12~20分钟。

药物的吸收分布与排泄 口服肌松药无效,因其吸收慢,排泄快。皮下注射几乎无作用,肌肉注射的效果也欠佳。除琥珀胆碱偶肌注外,一般均采用静脉注射法。非去极化肌松药的吸收、分布与排泄的规律基本相仿,以箭毒类药物为例,经静脉吸收后,首先是稀释期,1~2分钟即在血浆内布满。然后进入分布期,向各器官和组织间隙液内转移,肾、心、肝、肺等血流丰富的组织很快达峰浓度。12~14分钟后血浆浓度减半,约20分钟后血浆与组织间隙液内达到平衡。管箭毒在血浆内约有一半与血浆蛋白(主要是γ球蛋白,有时白蛋白)结合而暂时失去活性,当药物浓度降低时再游离而发挥作用。在此时期,由于管箭毒与运动终板有特殊的亲合力和终板附近毛细血管丰富,所以在血浆与组织间隙液平衡前,终板就已开始结合管箭毒,注药后1~2分钟便发挥作用。第三期为再分布期,此时除开始排泄和分解外,主要在组织和体液内重新分布。注药后一小时,肝肾和心肌等组织内由于存留的药物较多,浓度较高,于是管箭毒从组织再缓慢地进入血浆。此外还有一部分与肌蛋白及其他物质结合,肝脏也储存少量。最后为破坏与排泄期,大约有1/3以原形经肾脏排泄,其余在体内破坏后经肾 (其中少量经胆道系统)逐渐排出,其半寿期为31/2小时。去极化肌松药如琥珀胆碱,进入血流后绝大部分很快水解,仅有不到2%在尿中被检出。此药离子化程度高和分子小,故进入组织间隙较快。到达运动终板的量,除主要取决于总用药量外,与血浆胆碱酯酶的活性有密切关系,活性低,胆碱酯酶异常者,或给胆碱酯酶抑制药例如氟肌松(Hexafluorenium)时,琥珀胆碱的作用增强并延长。

肌松药药效的影响因素 (1)生理生化因素的影响:婴幼儿对非去极化肌松药敏感,需减量; 对去极化肌松药的耐受性较成年人大。老年人对管箭毒的敏感性低,对琥珀胆碱的耐受性差。女性血浆胆碱酯酶低,因此琥珀胆碱的需要量较男性少。肌肉发达的人较脂肪多者需要更多的肌松药,低温能对抗管箭毒而增强琥珀胆碱的药效,因此手术后体温回升时管箭毒的作用可以再现; 脱水的病人对肌松药异常敏感。当pH值降低时,与蛋白结合的管箭毒减少,游离者增多,因此在酸血症时管箭毒的作用增强; pH值升高和碱血症时,由于管箭毒分子内羟基的离子化程度增加,荷负电的分子增多,可被荷阴离子的胆碱能受体排斥,而且荷阳离子的铵基减少; 管箭毒与受体结合的数量降低,从而作用减弱; 酸中毒时胆碱酯酶活性降低,故去极化类的药效增强; 二氧化碳蓄积使管箭毒的时效延长。过度通气呼吸性碱中毒时作用减弱; 钠缺乏可产生不完全的神经肌肉阻滞,从而表现为与管箭毒作用协同,但与琥珀胆碱对抗; 低钾使终板对非去极化药物敏感性加强,呼吸抑制时间延长; 相反,去极化药物的作用减弱。静滴氯化钾可拮抗非去极化阻滞和脱敏感阻滞。低钙使乙酰胆碱的释放减少,从而延长管箭毒的作用; 又因兴奋阈降低,去极化加强,故使琥珀胆碱的效应也增加。在缺钙时静注氯化钙有助于拮抗非去极化与去极化肌松药的作用。镁的作用与钙相反,能加强非去极化阻滞,曾使用硫酸镁者应特别注意。

(2) 与其他药物的相互作用: 氯丙嗪与琥珀胆碱和管箭毒均有协同作用,巴比妥类药物也能增强这两种肌松药的效果。吗啡、哌替啶使非去极化阻滞加强; 乙醚对神经肌肉接头呈箭毒样作用,因而有明显的协同作用,氟烷的协同作用较弱。两药对去极化药物均有一定程度的对抗。甲氧氟烷与安氟醚也能增强箭毒类药物的效果。局麻药能减少乙酰胆碱的释放,与非去极化类药物合用时肌松作用增强。普鲁卡因和琥珀胆碱同为血浆胆碱酯酶分解,两者合用可使琥珀胆碱的破坏减慢,从而使其作用增强; 许多抗生素(多为氨基糖甙类)能发挥箭毒样作用,麻醉中应用非去极化肌松药后再给链霉素或新霉素能够加强肌松作用并使呼吸抑制延长,尤其是在乙醚麻醉下更易出现。此外,多粘菌素B、卡那霉素、氯霉素、粘菌素、杆菌肽、粘杆菌素、紫霉素等也有不同程度的神经肌肉阻滞作用。新斯的明或氯化钙可起拮抗作用,但前者能加重卡那霉素和多粘菌素B的效应。新霉素还能延长琥珀胆碱的时效;其他药物如六甲铵、三甲噻酚等神经节阻滞药有强化非去极化类药物的作用,对去极化类药物,前者对抗,后者增强;肾上腺素、麻黄碱能减弱非去极化阻滞;放射线照射后或用环磷酰胺者,琥珀胆碱的作用时间延长; 心得安、普鲁卡因酰胺均增加管箭毒的敏感性。

- 金海陵王诗是什么意思

- 金涂塔斋是什么意思

- 金涂銅塔考是什么意思

- 金涉是什么意思

- 金涓是什么意思

- 金涛是什么意思

- 金润圭是什么意思

- 金润庠是什么意思

- 金润棠是什么意思

- 金润泉是什么意思

- 金液是什么意思

- 金液丹是什么意思

- 金液汤是什么意思

- 金液门是什么意思

- 金淘汰拣是什么意思

- 金淘沙拣是什么意思

- 金渊是什么意思

- 金渊集是什么意思

- 金港购物中心是什么意思

- 金湖是什么意思

- 金湖县(黎城镇)是什么意思

- 金湘是什么意思

- 金湜是什么意思

- 金源是什么意思

- 金源县是什么意思

- 金源大酒店是什么意思

- 金源文化旅游区是什么意思

- 金源文化旅游城是什么意思

- 金源文化节是什么意思

- 金源札记等四种是什么意思

- 金源航空运输服务公司是什么意思

- 金源记事诗是什么意思

- 金源郡王是什么意思

- 金溜子是什么意思

- 金溟若是什么意思

- 金溢是什么意思

- 金溪是什么意思

- 金溪县是什么意思

- 金溪县(秀谷镇)是什么意思

- 金溪湖是什么意思

- 金溶是什么意思

- 金溶植是什么意思

- 金溶熙是什么意思

- 金滑是什么意思

- 金滕是什么意思

- 金滚银是什么意思

- 金满是什么意思

- 金满城是什么意思

- 金满堂是什么意思

- 金满堂戏班是什么意思

- 金满堂科班是什么意思

- 金满屯遗址是什么意思

- 金满州是什么意思

- 金满州都督府是什么意思

- 金满成是什么意思

- 金滩湾漂流是什么意思

- 金漆是什么意思

- 金漆三足凭几是什么意思

- 金漆地是什么意思

- 金漆木雕凯旋图神龛门是什么意思