马铃薯癌肿病potato wart

由集壶菌引起,主要为害马铃薯块茎的一种毁灭性真菌病害。匈牙利于1895年最早报道本病。中国于1979年在四川首次发现。至今已有近30个国家和地区将此病列为检疫对象或禁止输入。中国于1951年12月起列为植检对象一直至今。

分布和为害 目前在亚洲、非洲、美洲、欧洲、大洋洲等许多国家都有发生。中国仅在四川省的凉山、甘孜、雅安、乐山地区,云南省的昭通地区和贵州省的六盘水市等局部高寒山区有所发生。迄今,其他国家报道本病的地理分布都在海拔3000~4000米的山区。中国四川省木里县病区亦分布于海拔1680~3600米之间,且海拔高发病重。癌肿病菌刺激寄主组织增生,形成肿瘤,破坏碳氮代谢,影响产量与品质,导致薯块失去食用、种用价值。1980年中国四川省凉山州1731. 3公顷田块中约有12%发病,减产8成以上;1981年3041.2公顷发病田块中约有11%的面积绝收。病菌休眠孢子抗逆性强,污染土壤可长达20年以上,严重影响马铃薯种植业的发展。

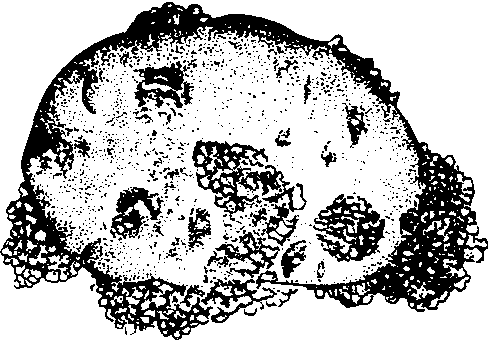

马铃薯受害后的茎、叶、花等器官均可出现大小不一、形状各异的肿瘤。茎基部、匍匐茎和块茎上的肿瘤,小的似花椰菜的小花,大的超过薯块(图1),初为乳白色,后转浅褐色,最后变黑色而腐烂。感病品种病株分枝上腋芽处的肿癌有时呈卷叶状; 叶片和花器上的肿瘤可出现丛生小叶,形如鸡冠。地上部分肿瘤初为绿色,检验时如直观病状不明显,可用镜检法。此外,也可将病组织在蒸馏水中浸半小时,取上层液制片,加一滴0.1%升汞水或1%锇酸固定,待干燥后加1%酸性品红或3%龙胆紫染色,一分钟后洗去染液镜检,病薯浸出液内可见到具有单鞭毛的游动孢子。

图1 马铃薯癌肿病症状

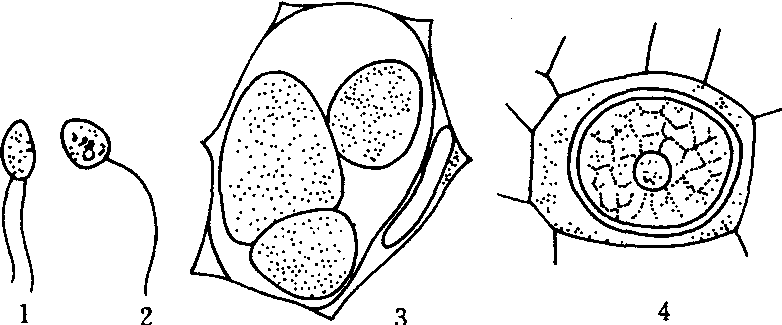

病因 病原物为内生集壶菌[Synchytrium en-dobioticum (Schulb.) Per.](图2),属鞭毛菌、壶菌目。该菌无菌丝体,在寄主细胞内形成孢子囊。游动孢子和配子具单鞭毛,卵形或梨形,直径1.5~2.2微米。夏孢子囊堆壁薄,卵形或球形,直径47×100~72×81(微米)。夏孢子囊或配子囊薄壁淡色,卵形或多角形,直径25×38~62×87(微米),耐低温、干燥和较强的酸碱度(pH值3.9~10.5)。低温、高湿和土层通透性好有利于孢子囊的萌发。该菌寄主除马铃薯外,尚有番茄、欧白英(Solanum duleamara)、龙葵(Solanum nigrum)及假酸浆属(Nicandra)、酸浆属(Physalis)的一些种。人工接种也可感染茄科及曼陀罗属(Datura)植物。1942~1978年欧洲先后鉴定出13个生理小种或生物型。

图2 马铃薯癌肿病菌

1.接合子; 2.游动孢子; 3.孢囊堆内3个已成熟的夏孢子囊; 4.细胞内的休眠孢子

(仿上海科技出版社《植物检疫》)

马铃薯品种对癌肿病的抗性有明显差异。前苏联报道了Argo等25个品种能分别抗2~10个不同生理小种。中国的米粒、金红等品种在四川省病区田间抗性强。

在有菌源及种植感病品种的条件下,凡在马铃薯生长季节,雨量充沛(600毫米以上),雨日频繁,雾多日照少,气温凉爽,昼夜温差大,土壤湿度常处于短期间隙饱和状态下,有利于孢子囊的萌发和游动孢子的扩散、侵染,使病害加重。此外,土壤有机氮多,含水量增高和通气性好或连作亦能促进病情的发展。

侵染过程和病害循环 土壤中的游动孢子或接合子在土壤湿度饱和条件下,以溶解细胞壁的方式进入寄主分生组织,受侵细胞外围毗邻的细胞受刺激而呈辐射状增生,形成肿瘤。菌体在侵入细胞内先发育成原孢堆,转而形成夏孢子囊释放出游动孢子,建立再侵染循环。马铃薯生长后期或环境条件不良时,菌体发育转入有性阶段,形成配子囊释放配子,配子交配成接合子侵入分生组织,形成休眠孢子越冬,而后发育成休眠孢子囊,胞核经分裂形成单倍体的游动孢子。

带菌种薯是病害远距离传播的主要媒介。病土、病薯中的休眠孢子是重要的初侵染源,生长季节病组织上重复产生的夏孢子囊是病害蔓延的再侵染源。

病害控制 主要以农业防治为主。❶严格进行检疫、封锁疫区。对进口的种薯及可能带病的植物材料严格检验,确证无病方准输入; 禁止疫区病田中薯块、土壤及可能带菌物等外移。

❷轮作。发病田应停种马铃薯及茄科作物,改种燕麦、玉米、亚麻、白菜、萝卜、油菜或豆类等非寄主作物。

❸选栽抗病品种。中国四川省的米粒、金红、卡久、119-3和黑皮阿坝,贵州省引种的凉薯97和云南省昭通地区的品比4号等均表现抗病,可在生产中推广,但需注意病区的抗病品种不能输入到无病区推广。

❹建立无病留种地。

❺加强田间管理。清除田间病残体和自生苗,增施钾肥,适施石灰等以调节土壤酸度,均可减轻发病。

马铃薯癌肿病potato wart

马铃薯的一种真菌病害。中国进境植物检疫对象。分布于日本、印度、俄罗斯、德国、英国、法国、意大利、新西兰、墨西哥、加拿大及美国等40多个国家和地区。病原菌是鞭毛菌亚门的内生集壶菌〔Synchytrium en-dobioticum(Schilb.)Per.〕。受害块茎表面呈现褐色或黑褐色瘤状癌肿,癌肿软呈海绵状,近球形,大小不等。茎、叶和花也可受害。病菌以休眠孢子囊在病薯及土壤中越冬。冷凉高湿有利于发病。可严格地实行植物检疫制度、选用抗病品种、种植无病薯块及轮作等措施防治。

- 硫酸盐纸浆厂是什么意思

- 硫酸盐血浆试验是什么意思

- 硫酸盐还原作用是什么意思

- 硫酸脱绒是什么意思

- 硫酸角质素是什么意思

- 硫酸软骨素是什么意思

- 硫酸软骨素a是什么意思

- 硫酸软骨素b是什么意思

- 硫酸还原是什么意思

- 硫酸钙是什么意思

- 硫酸钙泉疗法是什么意思

- 硫酸钠是什么意思

- 硫酸钠泉疗法是什么意思

- 硫酸钡是什么意思

- 硫酸钡吞咽试验是什么意思

- 硫酸钾是什么意思

- 硫酸铁是什么意思

- 硫酸铅是什么意思

- 硫酸铅矿是什么意思

- 硫酸铈是什么意思

- 硫酸铔厂筹备委员会办事处是什么意思

- 硫酸铜是什么意思

- 硫酸铜中毒性溶血是什么意思

- 硫酸铜浊度试验是什么意思

- 硫酸铜溶液是什么意思

- 硫酸铜(胆矾;蓝矾)是什么意思

- 硫酸铝是什么意思

- 硫酸铝钾是什么意思

- 硫酸铬是什么意思

- 硫酸铵是什么意思

- 硫酸锌是什么意思

- 硫酸锌浊度试验是什么意思

- 硫酸锌浮聚法是什么意思

- 硫酸锌(皓矾)是什么意思

- 硫酸锰是什么意思

- 硫酸镁是什么意思

- 硫酸镁泉疗法是什么意思

- 硫酸镁(泻盐)是什么意思

- 硫酸镉是什么意思

- 硫酸镍是什么意思

- 硫酸阿托品是什么意思

- 硫醇是什么意思

- 硫钴矿是什么意思

- 硫铁矿及伴生硫铁矿是什么意思

- 硫铁矿资源是什么意思

- 硫铁矿(含伴生硫)是什么意思

- 硫铝酸盐快硬水泥是什么意思

- 硫铵是什么意思

- 硫锑银矿是什么意思

- 硫镁矾是什么意思

- 硫霉素是什么意思

- 硫鸟嘌呤是什么意思

- 硫黄是什么意思

- 硫黄中毒是什么意思

- 硫黄丸是什么意思

- 硫黄圈是什么意思

- 硫黄岛是什么意思

- 硫黄岛战役是什么意思

- 硫黄散是什么意思

- 硫黄末是什么意思