马铃薯晚疫病potato late blight

由致病疫霉引起,导致马铃薯茎叶死亡和块茎腐烂的一种毁灭性真菌病害。

分布和为害 世界各地马铃薯产区都有发生,流行年一般减产30%。19世纪40年代爱尔兰马铃薯大量死亡,减产一半,使100多万人饿死,200万人移居海外。当时对马铃薯死亡的原因有各种推测,1842年冯·马蒂尤斯(von Martius)首先认为是病菌引起,1857年斯皮尔许奈德(Speerschneider)证明叶上霉菌能引起块茎腐烂。1861~1863年德巴利(de Bary)确定了叶上病斑和块茎腐烂都是由一种真菌引起并给鉴定了病原菌。在中国马铃薯产地都有发生,西南地区较为严重,东北、华北与西北多雨潮湿的年份为害较重,如1950年大流行年,这些地区损失30%~50%。以后的10年内又有5年是流行年。

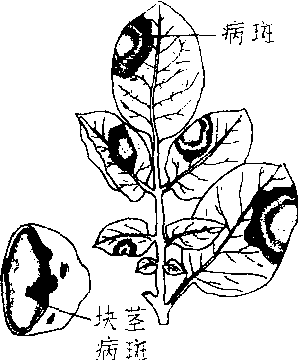

马铃薯晚疫病主要为害叶、茎和块茎。发病后叶部病斑面积和数量增长迅速,使植株以致全田马铃薯成片早期死亡,并引起块茎腐烂,严重影响产量。 叶上病斑灰褐色,边缘不整齐,周围有一褪绿圈。在潮湿条件下,病部与健组织的交界处有一圈白霉层,是病菌的孢囊梗和孢子囊。块茎上的病斑褐色,形状不规则,微下陷不变软,切开后可见深度不等的锈褐色坏死斑,与健康薯肉没有整齐的界限。

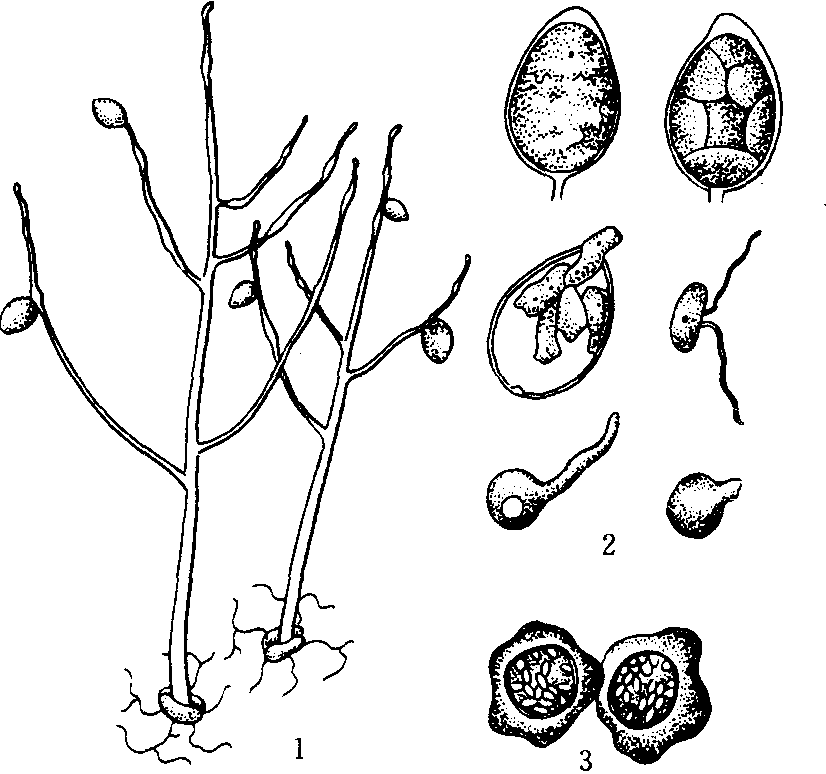

病因 病原物为致病疫霉[Phytophthorainfestans (Mont.) de Bary],属卵菌,霜霉目。病菌孢囊梗分枝明显,每隔一段着生孢子囊处有膨大的节。孢子囊柠檬形,大小为21~38×12~23(微米),一端有乳突,另端有小柄,易脱落,在水中释放出5~9个有2根鞭毛肾形游动孢子,失去鞭毛后,形成球形休止孢子,萌发出芽管,再长出穿透钉侵入到寄主内(见图)。菌丝生长的最适温度为20~23℃,孢子囊形成的最适温度为19~22℃。在低温10~13℃下形成游动孢子,在温度超过24℃时孢子囊多直接萌发成芽管。孢子囊形成要有97%的相对湿度。萌发与侵染都要有水滴。所以晚疫病多在阴雨潮湿气温偏低的地区与年份发生。致病疫霉寄主范围窄,除马铃薯外只侵染番茄。

有性繁殖的卵孢子(见图)在不同交配型(A1和A2)同时存在下才能形成,大小为24~26微米。原只在墨西哥报道有两种交配型,在田间可形成卵孢子。现英国等地也有零星报道,但其它地区卵孢子还未成为越冬病菌的主要来源。卵孢子在马粪浸液或氧化剂内并加光照的情况下,能在两个星期内萌发,长出顶端会形成孢子囊的芽管。晚疫病菌有生理分化现象,1953年国际上按抗病显性基因建立了统一的命名系统,并发现了预计存在的小种,后因新显基因的不断引入,小种数也就相应增加。

马铃薯晚疫病菌

1.从寄主气孔抽生出的孢囊梗及孢子囊; 2.孢子囊萌发; 3.卵孢子

(引自浙江农业大学编著《农业植物病理学》)

侵染过程和病害循环 病菌以休止孢子萌发的芽管从气孔或表皮侵入,在寄主细胞间隙中发展成菌丝,以吸器伸进细胞内吸取养分。致病疫霉除卵孢子外不能在土壤或病残组织中长期存活和耐严冬的低温,但有形成厚垣孢子存活3个月的报道。在一年一作地区冬季漫长,晚疫病的初侵染源为发病而不严重的薯块,收藏入窖而越冬。来年的和健薯一起播种到地里,病菌随温度转暖而活动,沿着幼苗的茎秆长到地面。气候温暖潮湿在地上或地下的病斑上长出孢子囊侵染叶片与邻近的健苗,经过几次再侵染形成一定数量的病株病叶后成为发病中心才被发现。此时若气候继续潮湿,短期内全田发病。西南地区由于冬季较温暖和有马铃薯植株存在,且多雨潮湿,加上有垂直分布的多种种植制,晚疫病能在早期发生,侵染源不限于本田的病薯。晚疫病的流行主要由温湿度是否适宜与持续时间的长短及品种的抗病性而定。据1951~1961年11年中国张家口地区的资料统计,发病严重的6年中,6、7、8三个月的降雨在200毫米以上,而且连续三年旬相对湿度达到75%以上,高湿旬次数愈多,病害愈严重。病菌传播距离主要在初侵染源附近,但不排除少数能传到几公里以外。

病害控制 马铃薯晚疫病的防治应采取以农业防治、加强栽培管理和药剂保护相结合的措施,主要有三方面。❶选用抗病品种。中国已育出上百个抗病品种,大大减轻了晚疫病的威胁。

❷减少菌源。首先要从无病留种开始。留种田除严格进行化学保护外,还应增高培土,注意排水,防止病菌随雨水渗入土中侵染新薯。提倡割蔓晒地两个星期后收获,在入窖、播种前淘汰并处理好病薯。

❸化学保护。根据气象条件和发病中心的出现进行晚疫病流行的预测预报,及时对发病中心附近及低洼地进行化学防治,逐步扩大范围。喷药次数因药剂种类和气象条件而定。药剂种类有波尔多液、代森锌、代森铵等保护剂和内吸杀菌剂瑞毒霉等。

马铃薯晚疫病potato late blight

马铃薯的一种重要真菌病害。广泛分布于世界主要马铃薯产区。病原菌是鞭毛菌亚门的致病疫霉菌〔Phytophthora in-festans(Mont.)de Bary〕。危害叶、茎和块茎。病叶初现水渍状小斑,后扩大为褐色病斑,田间湿度大时变成黑色湿腐,病斑和健康部分的界限不明显,周围黄绿色,叶背病斑产生白色霉层(孢囊梗及孢子囊)。有时病斑扩展到叶柄和茎秆上。病薯表面出现褐色或紫褐色凹陷病斑。土壤潮湿时病斑可深入内部,干燥时表面病斑变硬。病菌也侵害番茄的叶和果实。病菌寄生专化性强,可划分成许多生理小种。病菌主要以菌丝体在病薯内越冬。病薯播种后可在田间形成中心病株,产生孢子囊借气流和水流传播并不断再侵染。潮湿、凉爽、多雾、多露或阴雨天气有利于病害蔓延。品种间抗病性差异明显。可采取选用抗病品种、种植无病种薯和喷洒菌剂等防治措施。

马铃薯晚疫病症状

马铃薯晚疫病

由马铃薯晚疫病菌引起的马铃薯病害。各个部都可被染,尤其是叶部。马铃薯感病阶段主要为现蕾开花期,若48 h内气温在10℃以上,相对湿度在75%以上,15~22d后便会出现中心病株,若条件适宜,10~14d就会蔓延全田。防治主要采取4类措施:选用抗病品种、无病种薯,消灭中心病株、改善栽培管理。使用药剂有:1%~2%的硫酸铜,50%敌菌灵、75%百菌清、50%福美双等。

马铃薯晚疫病

由致病疫霉菌(Phytophthora in-festans)侵染引起。主要危害叶和块茎。叶部常发生在叶尖或叶缘,开始呈水渍状小斑,后扩大呈圆形或半圆形暗绿或褐色病斑,且病健交界处有白色稀疏的霉轮,叶背尤明显。天气潮湿扩展迅速,受害块茎表面呈淡褐或灰紫色微凹陷的不规则病斑,病斑下面的薯肉呈深度不同的褐色坏死部分。在适温下,温度越高,孢子囊形成越多。防治方法:选用抗病品种;利用早熟品种可以避病;在田间出现中心病株后,及时喷药延缓病害的蔓延。

马铃薯晚疫病

一种发生普遍、流行速度快、危害严重的马铃薯病害。病原为晚疫病菌属藻状菌纲的疫霉菌。成熟的病菌孢子囊在水中很快萌发,形成双鞭毛游动孢子,在水中游动片刻后脱去鞭毛产生重芽管,即可侵入寄主在气温15℃以上时, 孢子囊常常不形成游动孢子,而直接产生芽管。感病马铃薯叶片的叶尖或叶缘呈现青褐色水渍状斑点, 在潮湿的环境下,迅速扩大为黑褐色斑点,并在病斑边缘生出一圈白色霉状物, 即病菌的孢子梗和孢子囊(天气干旱时,病斑干枯变为褐色,不产生白色霉状物。但将病叶连同叶柄摘下,插入容器内的湿沙上,然后在容器上加盖,保湿一天左右,病斑处即生出白色霉状物)。感染病的薯块,表面出现稍凹陷的褐色或紫褐色的病斑(洗净薯块,从病斑处切开,切面向上放入容器,保湿2~3天,在接近病斑处的切面上便呈现出白色霉状物),斑下的薯肉变为褐色;薯块煮熟时,病斑处为硬块。防治法:(1)选用抗病品种。目前推广的抗病品种有抗疫1号、大红眼窝、四斤黄, 长薯4号、反帝号、反修号、跃进1号、胜利1号、白如雪、临薯1~6号、农大1号等。(2)选用无病种薯:带病种薯是病菌初侵染的主要来源。要仔细选择无病薯块留种,单窖贮藏;种薯出窖时再行严格精选,淘汰有病的、可疑的和有伤口的种薯。建立无病留种地是解决无病种薯的有效途径。(3)种子处理: 播种前用温汤处理种薯, 即先将种薯在40~56℃的温水中预浸1分钟后, 移入60℃的温水中(种薯与水量之比例为1:4), 处理14分钟。或用200倍的福尔马林液,将种薯处理5分钟,然后堆起用麻袋覆盖,闷种两小时,再摊开晾干薯块表面水分后播种。(4)进行大田普查,发现中心病株,立即就地深埋,防止扩散,并对中心病株周围30~50米范围内的植株喷药保护,必要时进行全田喷药保护。每亩每次可喷75~100公斤的1%石灰等量式波尔多液(0.5公斤硫酸铜,0. 5公斤生石灰,50公斤水配成); 或65%代森锌0. 5公斤, 加水300~400公斤的药液;或0. 1~0. 2%硫酸铜液,(0.5公斤硫酸铜,加水250~500公斤配成)。(5)低洼地块应注意排除积水,降低田间湿度。增高培土,减少薯块腐烂率。

- 有见识的人对某一事情的看法基本相同是什么意思

- 有见识的话是什么意思

- 有见识,考虑问题长远是什么意思

- 有规则,整齐是什么意思

- 有规定式样的服装是什么意思

- 有规律的生活是什么意思

- 有觉德行,四国顺之是什么意思

- 有角动物是什么意思

- 有角度的射门是什么意思

- 有角的兽类是什么意思

- 有角的小龙是什么意思

- 有角的母羊是什么意思

- 有角的龙是什么意思

- 有角陶赛特羊是什么意思

- 有解数是什么意思

- 有触即发是什么意思

- 有触觉的工业机器人是什么意思

- 有言不信是什么意思

- 有言不信,尚口乃穷也。是什么意思

- 有言在先是什么意思

- 有言在前是什么意思

- 有言责者, 计万世是非, 不计一时荣辱。是什么意思

- 有言逆于汝心, 必求诸道; 有言逊于汝心, 必求诸道。是什么意思

- 有言逆于汝心,必求诸道;有言逊于汝志,必求诸非道是什么意思

- 有警而见任官辄搬家是什么意思

- 有计划是什么意思

- 有计划、有目的地造是什么意思

- 有计划商品经济是什么意思

- 有计划商品经济决定税收论是什么意思

- 有计划地分段教学是什么意思

- 有计划按比例发展是什么意思

- 有计划按比例发展规律是什么意思

- 有计划的商品经济是什么意思

- 有计划的市场是什么意思

- 有计划的资本主义是什么意思

- 有计划的资本主义论是什么意思

- 有计划自我保险是什么意思

- 有计无计,要等时机;一有时机,将计就计是什么意思

- 有认识过失是什么意思

- 有讲儿是什么意思

- 有讲头是什么意思

- 有讲张是什么意思

- 有讲究是什么意思

- 有讲究儿是什么意思

- 有讳是什么意思

- 有许奇奇并怪怪,直将少少胜多多。是什么意思

- 有许许多多疑点产生,十分怀疑而产生不信任是什么意思

- 有论是什么意思

- 有论时是什么意思

- 有证是什么意思

- 有证出口是什么意思

- 有证商人是什么意思

- 有证商贩是什么意思

- 有证据是什么意思

- 有证据可查是什么意思

- 有证标准物质是什么意思

- 有证逮捕是什么意思

- 有识是什么意思

- 有识之士是什么意思

- 有识者、知其庸矣。是什么意思