靴

高至踝骨以上的长筒鞋。唐代男女、官庶、汉人、胡人都有穿靴的,这与胡风盛行、尚骑马,女著男装的唐代风尚密切相关。唐人所穿靴,有高统、短靿、绵、丝等多种面料和样式;又有尖头、圆头、平头多种;靴底或软或硬。有的还有极为细致、精巧的装饰。宫女、歌舞者、骑马妇女更喜好穿靴,当时,红色锦靴在妇人间尤其时髦,一般妇人不常穿用。李白有《对酒》诗:“吴姬十五细马驼,青黛画眉红锦靴。”男人一般常穿六合靴,即用六块面料制成的靴子。

靴

读音x·üe(-),为üe韵目,属e—ie—üe韵部。许戈切,平,戈韵。

❶有长统的鞋。如:皮靴。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

靴*鞾xuē

靴子,鞋帮高到脚踝以上的鞋

△ 雨~|长筒~。

靴xuē

靴鞾

高筒的鞋:雨~︱马~︱皮~︱胶~︱毡~︱隔~搔痒。

靴xuē

靴子:皮靴︱长筒靴。

靴xue

靴子 胶靴 马靴 棉靴 皮靴 雨靴 长筒靴 亮靴底 穿靴戴帽 隔靴搔痒

靴xuē

靴子:贾珍吃过饭,漱毕,换了~帽。(五三·1231)

靴xuē

一種高至踝骨以上的長筒鞋,多爲皮製。《晉書·劉兆傳》:“嘗有人著靴騎驢,至北門外。”《南史·蕭琛傳》:“[琛]乃着虎皮靴,策桃枝杖,直造[王]儉座。”《隋書·禮儀志》:“惟褶服以靴。靴,胡履也,取便於事,施於戎服。”五代·馬縞《中華古今注》卷上:“靴者,蓋古西胡也。昔趙武靈王好胡服,常服之。其制,短靿,黄皮,閑居之服。至馬周改制,長靿以殺之,加之以氈及絛,得著入殿省敷奏,取便乘騎也,文武百官咸服之。至貞觀三年,安西國進緋韋短靿靴,詔内侍省,分給諸司。至大曆二年,宫人錦靿靴,侍於左右。”清·汪汲《事物原會》卷二十六:“宋史繩祖《學齋佔畢》:古有舄有履有屨而無靴,故靴字不見于經。至趙武靈王好戎服,常着短靿靴。北齊全用戎服長靿。《朱子語録》:隋煬帝數出幸,因令百官以戎服從,後世循襲,遂爲朝服。《綱目》載‘變服騎射’,即其事也。一說始于周穆王時。”又:“《南史》:蕭琛年少,著虎皮靴,策桃植杖,直造王儉坐。皮靴,其肇于此與?”

靴

靴xuē

〖名词〗

高到踝骨以上的长筒鞋(1)。《亲政篇》:或免穿靴。——有时免穿靴子。

靴鞾xuē

有长筒的鞋。《晋书·刘兆传》:“尝有人著~骑驴,至兆门外。”

靴*△鞾xue

D1A5

长筒鞋:皮~/棉~/马~。

各种质料的鞋

皮鞋:鞮(鞮革;鞮屦;革鞮;鞔鞮) 靲革履(西服~) 革屣 革鞜 革屦革鞮 革鞜 韦沓

生皮做的鞋:革舄

兽皮做的鞋:鞮 鞜(革~)

柔软的皮革做的鞋:靻蹻

草鞋:屝(屝履;屝屦) 屩(芒屩) 蹻(履蹻) 躧 蹝 绳屦 绳履 绳菲 菅履 菅菲 芒屦 芒履 芒鞋 芒屣 不借 薄借 粗履

麻鞋:屝 屦(麻屦;葛~) 麻菲 麻履

帮高筒状的鞋:靴(靴子;靴脚;靴履;长~;马~) 鞟 鞾 络鞮 护腊

皮靴:革靴革鞾 革屦

防水的靴子:雨靴

靴和笏:靴笏 靴简

靴的筒形部分:靴桶 靴筒 靴统 靴筩 靴雍 靴靿

绣花的鞋:云舄 绣鞋 绣花鞋

绣龙的鞋:龙舄

绣有云形花纹的鞋:云履

靴xuē

长筒的鞋。原为西北少数民族人民用作常服,便于乘骑跋涉水草,男女均可穿着。战国时赵武灵王胡服骑射,靴正式传入中原,开始为中原军士所著。早期的靴通常以皮革为之,穿着时紧束于小腿。魏晋南北朝时期,由于北方游牧民族进居中原,靴的使用更为广泛。南朝人多喜穿靴,但仍只是作为私服穿用,不作为正式的服饰。穿靴上殿,在南朝是有失恭敬的。北朝人除平时穿用外,朝会之间也偶有以靴作为足衣。唐代胡服盛行,穿靴之风流行。唐初马周改长靿靴为短靿靴,并加以毡,穿其入殿敷奏。文武百僚因短靿靴便于乘骑,穿着简单,纷纷仿效,在长安宫中流行甚久。靴的式样日益繁多,除皮革外,亦可用锦缎布帛为之。有高统、短靿、绵、丝等名目和面料;又有尖头、圆头、高头、平头种种式样。而且在正式的礼仪场合靴已占有了一席之地,大臣可以穿靴入朝奏事。宋代更流行穿靴,官员朝会时必须穿靴。靴的形制也加入了汉族履的制作方法,用黑革制成,高八寸,颜色随官服确定。唐宋贵妇也喜穿靴,宫女、歌舞者更为喜尚。唐代流行红色锦靴,宋代红靴时髦。靴靿以织锦制作。歌舞伎也常穿靴跳胡舞。明清两代靴成为文武官员的专用服饰,一般人禁止穿用,所以靴又被称作“朝靴”。朝靴的靴底前呈方形,后呈圆形,以象征“天圆地方”,因此又称作“朝方靴”。用青缎制成,生牛皮为底。一般靴的质料春秋用缎,冬季用建绒,守丧者用布。平时官员多穿夹头靴。清代属于少数民族入主中原,靴的地位更加牢固,嘉庆以后还有一种绿尖缝靴,是军机大臣的专用靴。公差和下级士兵多穿一种薄底快靴,名“爬山虎”,轻便利步。靴底开始非常厚,因太笨拙,改以通草为底,叫“军机跑”,取其行走轻便。汉刘熙《释名·释衣服》:“靴,跨也,两足各以一跨骑也。本胡服,赵武灵王服之。”《晋书·毛宝传》:“宝中箭,贯髀彻鞍,使人蹋鞍拔箭,血流满靴。”《周书·武帝纪下》:“平齐之役,见军士有跣行者,帝亲脱靴以赐之。”《梁书·武兴国传》:“(其国之人)著乌皂突骑帽,长身小袖袍,小口袴,皮靴。”《北齐书·任城王湝传》:“天统三年,拜太保、并州刺史,别封正平郡公。时有妇人临汾水浣衣,有乘马人换其新靴驰而去者,妇人持故靴,诣州言之。”《旧唐书·舆服志》:“隋代帝王贵臣,多服黄文绫袍,乌纱帽,九环带,乌皮六合靴。”五代后唐马缟《中华古今注》卷上:“靴者,盖古西胡(一作“制”)也。昔赵武灵王好胡服,常服之。其制短靿,黄皮,闲居之服。至马周改制,长靿以杀之,加之以毡绦,得著入殿省敷奏,取便乘骑也。文武百僚咸服之。至贞观三年,安西国进绯韦短靿靴,诏内侍省分给诸司,至大历二年,宫人锦靿靴侍于左右。”《宋史·舆服志五》:“宋初沿旧制,朝履用靴。政和更定礼制,改靴用履。中兴仍之。乾道七年,复改用靴,以黑革为之……诸文武官通服之。”《续文献通考》卷九三:“(洪武)二十五年,以民间违禁,靴巧裁花样,嵌以金线蓝条,诏礼部严禁庶人不许穿靴,止许穿皮札![]() 。惟北地苦寒,许用牛皮直缝靴。”清张德坚《贼情汇纂》:“贼初呼靴为妖服,只准著鞋。近立典金靴衙,制黄红缎,亦有定制:靴皆方头,洪杨韦三逆皆黄缎靴,绣金龙,洪逆每只绣九条,杨逆每只绣七条,韦逆每只绣五条,石秦胡三逆素黄靴,伪侯至指挥素红靴,伪将军以下皆皂靴。”徐珂《清稗类钞·服饰》:“履之有胫衣者曰靴,取便于事,原以施于戎服者也,文武各官以及士庶均著之。靴之材,春夏秋皆以缎为之,冬则以建绒,有三年之丧者则以布。”

。惟北地苦寒,许用牛皮直缝靴。”清张德坚《贼情汇纂》:“贼初呼靴为妖服,只准著鞋。近立典金靴衙,制黄红缎,亦有定制:靴皆方头,洪杨韦三逆皆黄缎靴,绣金龙,洪逆每只绣九条,杨逆每只绣七条,韦逆每只绣五条,石秦胡三逆素黄靴,伪侯至指挥素红靴,伪将军以下皆皂靴。”徐珂《清稗类钞·服饰》:“履之有胫衣者曰靴,取便于事,原以施于戎服者也,文武各官以及士庶均著之。靴之材,春夏秋皆以缎为之,冬则以建绒,有三年之丧者则以布。”

.jpg)

靴(明王圻《三才图会》)

靴

长筒革履。满族旧俗。男子冬季狩猎多穿长筒革靴,以牛、猪等家畜皮或鹿皮制作,颜色以黄、黑为主调,保暖耐磨。

靴

长筒革履。满族旧俗,男子冬季狩猎多穿长筒革靴,以牛、猪等家畜皮制作,喜其保暖耐磨。

靴

古代长筒鞋。汉刘熙《释名·释衣服》:“靴,跨也,两足各以一跨骑也。本胡服,赵武灵王服之。”《晋书·刘兆传》: “尝有人著靴骑驴至兆门外”。同书《石季龙载记》: “季龙常以女骑一千为卤簿,皆著紫纶巾、熟锦袴、金银缕带、五文织成靴,游于戏马观。” 《隋书·礼仪志》、《旧唐书·舆服志》: “靴,胡履也,取便于事,施于戎服。”宋高承《事物纪原·靴》: “《实录》曰:胡屦也。赵武灵王好胡服,常短靿(yao),以黄皮为之,后渐以长靿,军戎通服之。唐马周以麻为之,杀其靿,加以靴毡。开元中,裴叔通以羊皮为之, 隐(jing)加以带子装束。 ”唐李贤墓壁画男像着靴。靴多以皮制,还有《北史·附国传》所说“全剥牛脚皮为靴”者。也有用毡、布等制成的。

靴

本作“鞾”,即高统鞋,帮高过踝骨。也称“胡履”,始行于赵武灵王效胡服之世。源出北方游牧民族,《中华古今注》:“靴者,盖古西胡也,赵武灵王常服之,其制短靿,黄皮。”《释名》云: “古有舄履而无靴,靴字不见于经,至赵武灵王始服。”因靴为游牧民族便于骑马所着,为中原汉人效仿后,也多用以袴褶服,也就是说多施之于戎服。制靴的材料有皮、有毡、有草;靴底则或布或皮,或布底上缀皮。历史上靴的式样主要有中统和高统两种,其次也有如草靴和快靴等低统靴。

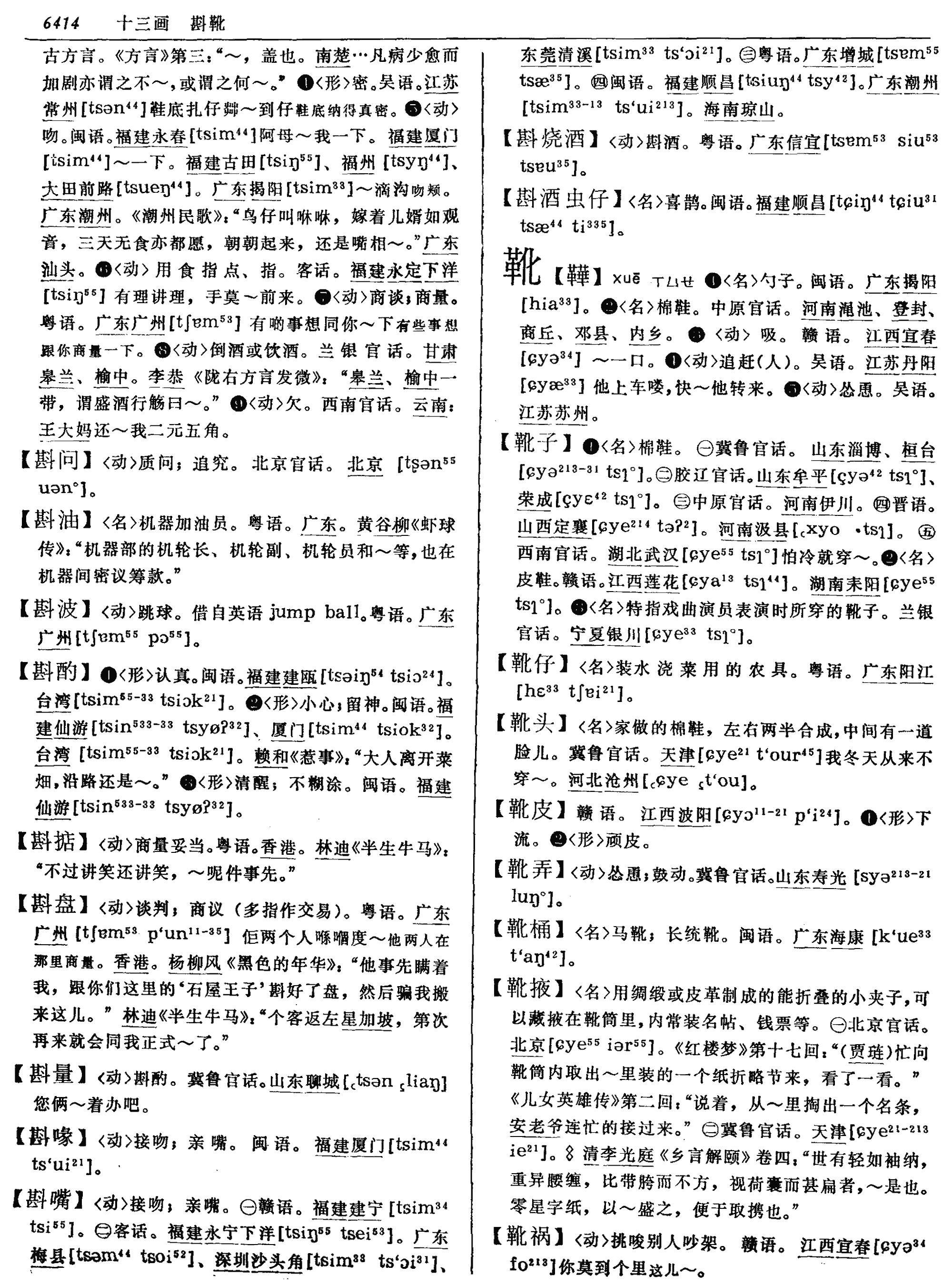

清康熙绣钩藤绢米珠朝靴

靴

为长筒鞋,用皮革制成,原是中国北方游牧民族所穿,便于乘骑跋涉水草。自战国赵武灵王胡服骑射,靴才开始进入中原地区,不过当时汉族穿靴主要是作为戎装,平常一般人很少穿。南北朝时期,由于北方游牧民族进居中原,靴更为流行。虽然南朝人多喜穿靴,但仍只是作为私服穿用,不作为正式的服饰。北朝人除平时穿用外,朝会之间也以靴作为足衣。南朝短靿靴流行,一般靴而外,还有织成靴、虎皮靴等等名目。穿靴上殿,在南朝是有失恭敬的。唐代胡服盛行,穿靴成为一时的风尚。皇帝以靴作为骑马时的服饰,官员也以靴作为常服的服饰。唐代官员的常服流行六合靴,以六块皮革缝制而成。文武官员和普通百姓都喜穿短靿靴,内衬毡里。靴的式样繁多,有高统、短靿、绵、丝等名目和面料; 又有尖头、圆头、高头、平头种种式样。这时的靴已成为官场中的正式服饰,可以穿靴入朝奏事。《唐书·李白传》记载,大诗人李白曾多次陪唐玄宗喝酒,醉后命高力士脱靴,这即是穿靴入禁中的例证。宋代更流行穿靴,官员朝会时必须穿靴。靴的形制参用了汉族履的制作方法,用黑革制成,高八寸,颜色随官服确定。一般士大夫则喜穿乌皮靴,陆游就有“归来脱靴靴满霜”的诗句。唐宋贵妇也喜穿靴,宫女、歌舞者更为喜尚。唐代流行红色锦靴,宋代红靴时髦。靴靿以织锦制作。歌舞伎也常穿靴跳胡舞。明清两代靴成为文武官员的专用服饰,一般人禁止穿用,所以靴又被称作“朝靴”。朝靴的靴底前呈方形,后呈圆形,以象征“天圆地方”,因此又称作“朝方靴”。用青缎制成,生牛皮为底。一般靴的质料春秋用缎,冬季用建绒,守丧者用布。平时官员多穿夹头靴。《京师竹枝词》云“尖靴武备院称魁”,说的是武备院尖头靴的式样最好。清嘉庆(1796—1820)以后还有一种绿尖缝靴,是军机大臣的专用靴。公差和下级士兵多穿一种薄底快靴,名“爬山虎”,轻便利步。靴底开始非常厚,因太笨拙,改以通草为底,叫“军机跑”,取其行走轻便。

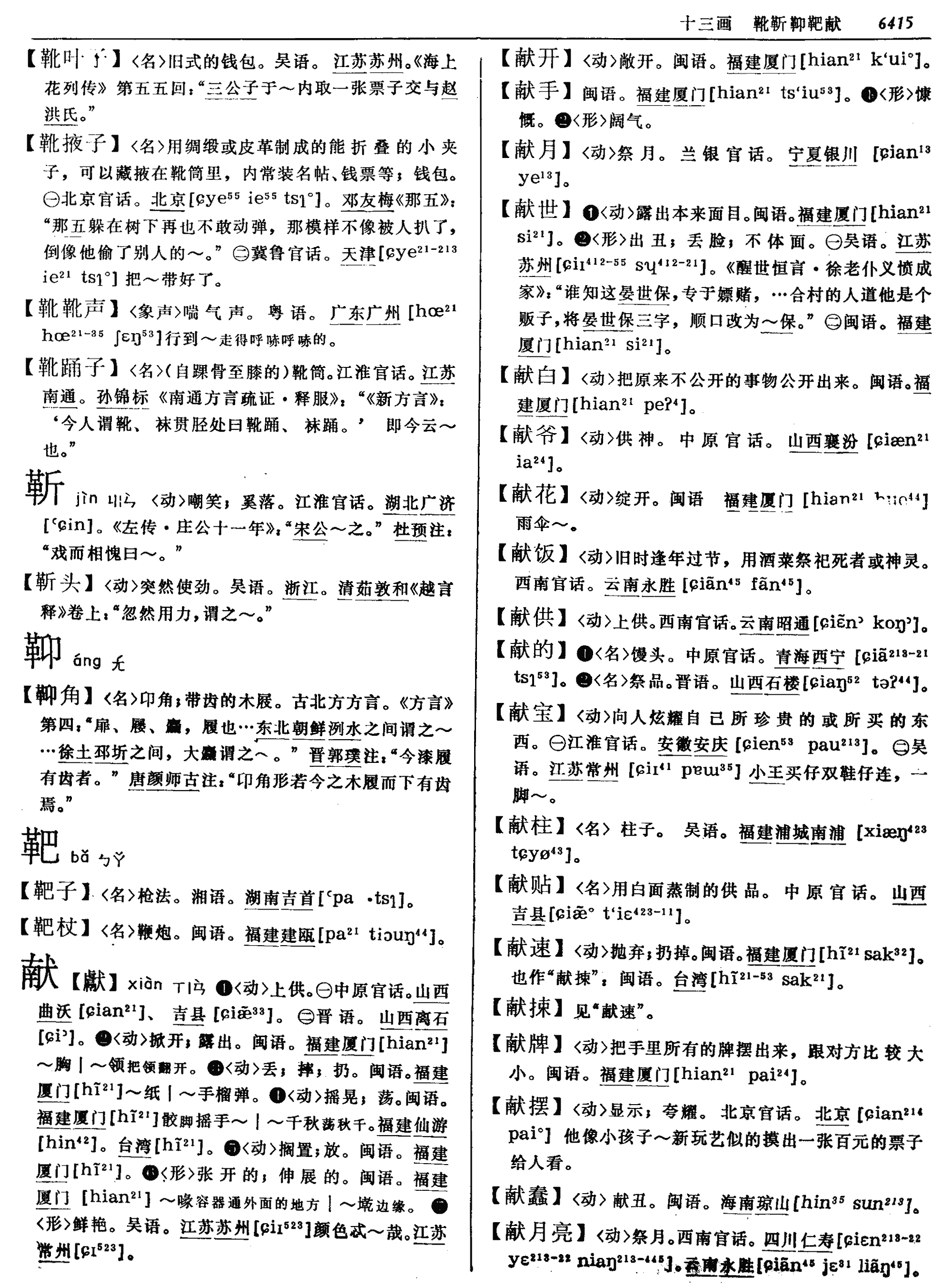

清代朝靴

靴鞾xuē

有长筒的鞋。如:马靴,皮靴。

靴[鞾]xuē

(靴子) boots: 马[皮; 雨] ~ riding [leather; rubber] boots

◆靴带 bootlace; 靴面 vamp; 靴袢 bootstrap; 靴筒垫 sashoon; 靴统 bootleg; leg; 靴袜 boot sock; 靴楦 boot last; boot tree; 靴子 boots

靴xuē

❷ 穿

靴*鞾xuē

(13画)![]()

![]()

【提示】革,9画,末笔是竖。汉字中,一部分末笔是竖、倒数第二笔是横的独体字,当它们作为部件位于字左时,往往伴随着笔顺或笔形的变化,如车、牛、羊、辛等。但 “革” 字位于字左时不发生这样的变化,第八笔的横不改提。匕,不要错写成匕。

*靴〔鞾〕xuē

13画 革部 高筒的鞋: 马~|隔~搔痒。

靴鞾xuē

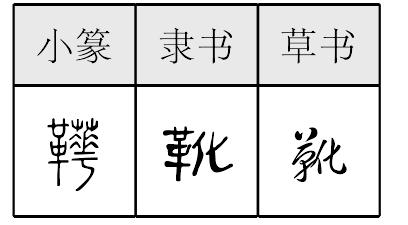

约汉末以前造鞾字。从革、華声。声母演变如桓宣、汗轩、虎虚例,韵变如差(chā等音)嗟(juē,又jiē)、蔑襪(袜的繁体字)例。指有长筒的鞋。古代汉族人只穿矮边的履、鞋,北方少数民族穿靴,并且用皮革制成。约六朝时又造靴字,从革,化声,声旁字形简化,并且较通行。现以靴为规范字,鞾为异体字。见《异体字表》。如:马靴|皮靴|雨靴。

靴鞾★异◎异★常◎常

xuē鞾,形声,从革,華声,本义为骑马等穿的长筒皮鞋,引申为各种有长筒的鞋。又作“靴”,音符改为化。《异体字表》以“鞾”为异体字。

- 火食瘤是什么意思

- 火食码子是什么意思

- 火香是什么意思

- 火马冲镇是什么意思

- 火马郎是什么意思

- 火驰是什么意思

- 火验是什么意思

- 火骨是什么意思

- 火高有三千丈是什么意思

- 火魚是什么意思

- 火鱼是什么意思

- 火鲁刺思部是什么意思

- 火鲁剌思是什么意思

- 火鲁火孙是什么意思

- 火鲁火疃是什么意思

- 火鲁火疃谋克是什么意思

- 火鴉是什么意思

- 火鸟是什么意思

- 火鸟祥禽是什么意思

- 火鸠是什么意思

- 火鸡是什么意思

- 火鸡比天鹅是什么意思

- 火鸡球虫病是什么意思

- 火鸡雏是什么意思

- 火鸡面是什么意思

- 火鸡黑冠病是什么意思

- 火鸡(吐绶鸡)是什么意思

- 火鸣菜是什么意思

- 火鸦是什么意思

- 火鹞是什么意思

- 火麦是什么意思

- 火麻是什么意思

- 火麻仁是什么意思

- 火麻子是什么意思

- 火麻布是什么意思

- 火麻棱是什么意思

- 火黄是什么意思

- 火鼎是什么意思

- 火鼓是什么意思

- 火鼠是什么意思

- 火鼠布是什么意思

- 火鼠论寒,冰蚕语热,定谁同异。是什么意思

- 火齊是什么意思

- 火齊珠是什么意思

- 火齊鏡是什么意思

- 火齌是什么意思

- 火齐是什么意思

- 火齐指环是什么意思

- 火齐木难是什么意思

- 火齐珠是什么意思

- 火齐镜是什么意思

- 火龍是什么意思

- 火龍出水是什么意思

- 火龍捲地飛車是什么意思

- 火龍標是什么意思

- 火龍船是什么意思

- 火龙是什么意思

- 火龙丹是什么意思

- 火龙出水是什么意思

- 火龙卷地飞车是什么意思