隐匿性传导concealed conduction

系一种传导阻滞现象。多发生在房室交界部,异常的激动下传至心室或逆行上传至心房,此传导进入房室交界部适逢反拗期,故不能通过,不引起心室激动,也不引起心房激动,故为隐匿传导;由于房室交界部的不应期,则干扰了1次正常的传导,故此种传导起着干扰作用。心电图特点是:房性早搏P′后无QRS波;下1个P—R间期延长。

隐匿性传导

隐匿性传导是指窦性或异位冲动在传导组织中传导时未能使心房或心室除极,未产生心电图上应显示的P波或QRS波群,但由于传导组织被隐匿地除极,产生了一个不应期,影响了下一次激动的形成(或传导)在心电图上的显现。

隐匿传导的本质是传导阻滞,可能属递减传导范畴。

房室交接处组织是最常发生隐匿传导的部位,但窦-房传导组织,左、右束支,浦顷野纤维,房室副束等处也可发生。造成隐匿传导的激动可来源于窦房结或各种异位节律点。

隐匿性传导可发生于各种心律失常中,使其更为复杂。使规则的自律性被打乱,轻度的传导阻滞突然变成严重的传导阻滞,产生与不应期规律不符的室内差异性传导,持续的差异传导,超常传导,以及造成不典型文氏现象和并行心律等。因此辨别隐匿传导有助于分析复杂的心律失常。

心电图特征

(1) 隐匿性房室交接处传导影响随后的房室传导:

❶室性早搏逆传至房室交接处使之除极,接踵而下的窦性冲动与室性冲动在房室交接处发生干扰,室性早搏将有完全代偿期,这是房室交接处逆向性隐匿传导的一种形式。插入性室性早搏后窦性搏动的P-R间期延长是室性早搏有逆向性交接处隐匿传导的另一表现。

❷未下传房性早搏在交接处隐匿传导,使下一次P波下传缓慢或不能下传。房性心动过速时,也可产生类似情况。

❸心房颤动时心室率极不规则与房室交接处内发生程度不一的隐匿传导有关,对心室率不致过快起很大作用。

❹2:1房室传导阻滞或2:1传导的心房扑动,可因隐匿性房室传导而变为3:1或4:1或更高的传导比例;3:2房室传导阻滞可因此变为3:1。

❺在二度Ⅰ型房室传导阻滞中,P-R间期会因隐匿传导而意外地延长。

❻一个房室交接处早搏如发生的时间仅能使交接处组织除极,而不能使心房、心室激动(隐匿性房室交接处早搏),其在交接处造成的前向和逆向隐匿性传导,可使随后的窦性P波不能传入心室或以缓慢的速度传到心室,前者产生假性二度房室传导阻滞,后者产生突然的P-R间期延长。这种隐匿性早搏只有当它能下传至心室时才能被觉察(图1)。

❼少数情况下隐匿性房室交接处传导可以加速传导性能,在房室交接处引起超常传导(见“魏登斯基现象”条)。

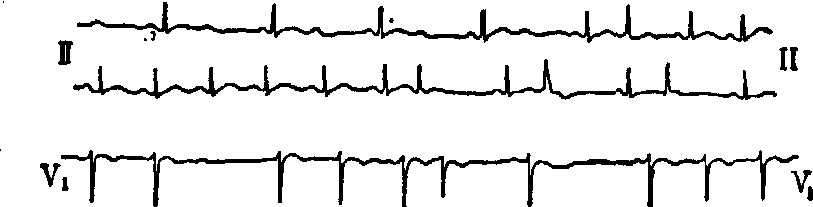

图1隐匿性房室交接处早搏

上、中行为Ⅱ导联连续记录,可见频繁房室交接处早搏,偶伴心室内差异传导,有时形成二联律。当早搏作前向和逆向隐匿传导时,无P-QRS波产生,但使紧接而来的窦性冲动不能下传,产生假性2:1莫氏Ⅱ型房室传导阻滞。

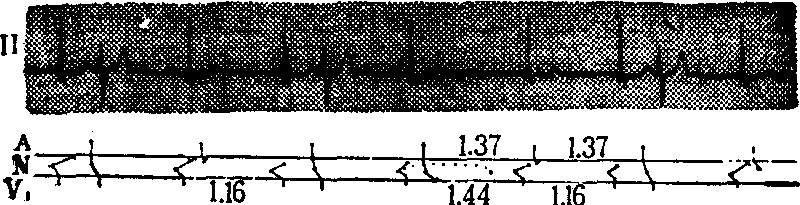

图2 隐匿性心室夺获(出现在房室脱节时)

窦性心律缓慢,不完全性房室分离。心律基本规则,每分钟44次。交接处逸搏周期为1.16s(见图解)相当于每分钟52次。有时造成逸搏-夺获二联律。三次提前的畸形搏动是心室夺获伴心室内差异传导。图中第7次心搏延迟1.44s后才发生交接处逸搏,在其前一逸搏的S-T段上有一窦性P波,它所处的位置正在能产生心室夺获和不能产生心室夺获的临界点上,可以引起房室隐匿传导,图中看不到心室夺获,但实际上房室结已被激动,使下一次交接处逸搏发生延迟。

(2) 隐匿性房室交接处传导影响随后激动的形成,使之延迟、脱漏、交替或加速形成(图2、3、4);❶在高度房室传导阻滞时隐匿传导可使房室交接处逸搏不能按时发出,而代之以室性逸搏,或造成较长时间的心室停搏。

❷在交接处心律伴不完全性房室脱节时,如窦性激动仅能隐匿传导至交接处而不能夺获心室,则交接处逸搏便延迟发生,称为隐匿性心室夺获。这种情况也可见于心房夺获。

❸房室交接处内隐匿性折返可使房室交接处自主心律变得不规则,如隐匿传导交替发生便可使交接处自主心律呈长短交替现象。

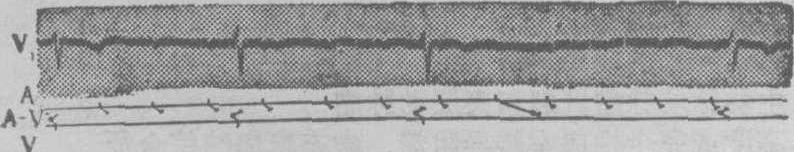

图3 隐匿性心室夺获(出现在房室传导阻滞时)

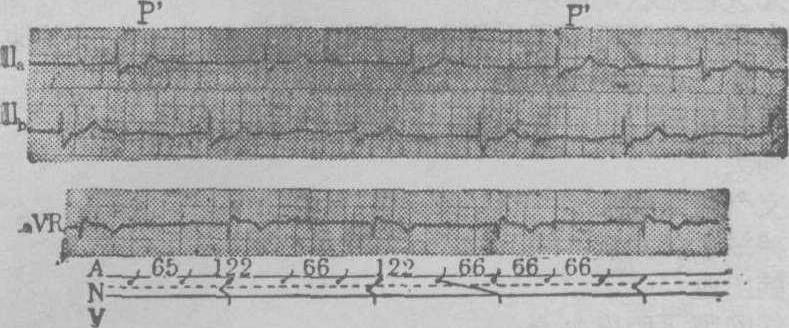

图4 隐匿性心房夺获

IIa、IIb为连续记录。示高度房室传导阻滞,心室自主心率,周期为1.8 s。IIb 1、4心搏,aVR第4心搏为三个心室夺获。

IIb中第二个逆行P′波后,形成心动过速,偶下传造成心室夺获,P-R间期长达0.64s。心室夺获QRS波群前后两个P波间距不受心室夺获影响,而交接处心律的QRS波群前后两个P波的间距则缩短。图解中可看到交接处冲动逆行通过阻滞区(虚线代表)提早隐匿性地使心动过速起搏点除极(隐匿性心房夺获)。

诊断: 双重性交接处心律,阻滞区上部出现非阵发性交接处心动过速,阻滞区下部为交接处自主节律。偶有心室夺获及隐匿性心房夺获。

隐匿传导是继发于其他心律失常的电生理现象,随着各种心律失常的消失而消失,治疗须针对原发心律失常和原发病。房室传导阻滞伴有隐匿传导可使阻滞程度加重,心室率异常缓慢、甚至心室停搏,引起心原性昏厥,这时适当加速或减慢心房率可改善传导使心室率增加。但如房室传导阻滞不伴有隐匿传导,心房率的加速可加重阻滞,心室率更减慢。故判断有无隐匿传导在治疗上有重要意义。心房颤动转为心房扑动时,隐匿传导的机会减少,心室率大都增快,有必要增加洋地黄的用量或采取转复心律治疗。

隐匿性传导concealed conduction

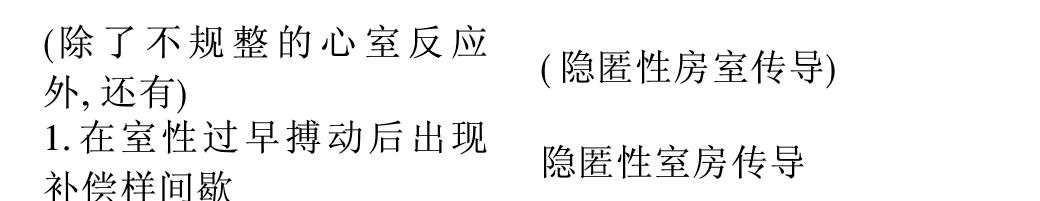

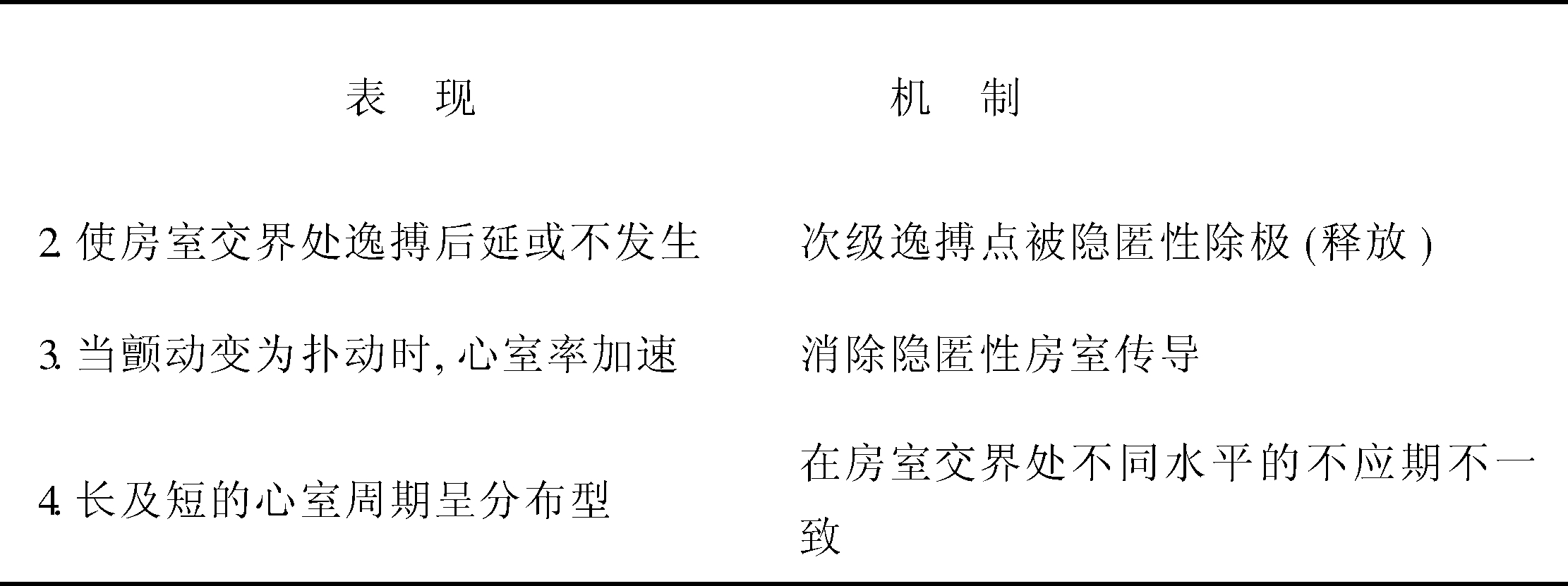

指窦性或异位冲动在传导组织中传导时未能使心房或心室除极,未产生心电图上应显示的P波或QRS波群,但由于传导组织被隐匿地除极,产生了一个不应期,从而对下一次激动的形成或激动的传导发生影响,诊断时就是根据受影响的这一激动之心电图表现,而间接的得到证实,所以称隐匿性传导。该名词1948年首先由Langendorf和Pick提出。1961年Hoffman等用电子显微镜证实了隐匿性传导的存在。其后,随着心电研究技术的进展,使隐匿性传导得到了进一步证实。目前认为,隐匿性传导是由于递减性传导或心肌组织不应性的不匀一所致。这种现象见于各种心律失常中,可使其更加复杂化,因此认识隐匿性传导将有助于复杂心律失常的分析。隐匿性传导最易发生于房室交界处组织,但窦-房传导组织,左、右束支,普肯耶纤维,房室副束等处也可发生。隐匿性传导,可以发生于心脏的任何部位,但以房室交界处为多见。可以发生在正常的心脏,亦可发生于病变的心脏。因为隐匿性传导可以引起复杂的心律失常及心电图表现,而复杂的心律失常也往往与隐匿性传导有关(下表),所以在临床上认识其存在,对分析心律失常与复杂心电图机制有重要价值。隐匿性传导的特殊表现

-

Ⅰ.前向性隐匿性传导使次级起搏点除极(释放)

A.非Ⅱ度房室阻滞的不完全性房室分离时,“过早”窦性激动重建交界处起搏点(不完全的,或未成功的心室夺获)

B.Ⅱ度房室阻滞时,心房激动重建(防止)交界处的逸搏

C.心房激动的反复隐匿性传导,使交界处次级起搏点反复性隐匿性除极

Ⅱ.折返

A.在缓慢的隐匿性前向或逆向传导后,显出的折返(回波),或隐匿的折返(未成功的回波)

1.单个折返(室性,房性,窦房性)

2.房室交界处,室性,房性心动过速的启动,持续和终止

B.在房室交界处隐匿性折返,未成功的室性或房性折返的作用;在缓慢的完全性或隐匿性传导后,折返激动的隐匿性传导。

1.不典型的文氏周期,最后周期的意料外的延长

2.房室及室房传导的文氏周期(因未成功的房性或室性折返,引起的间歇性传导)

3.假超常房室传导(未成功的房性折返后的室性折返)

4.假房室阻滞(在房室交界处,折返激动的双向阻滞)

5.房室分离或交界处性心律时,失败的室性或房性的折返使次级起搏点重建

C.并行节奏点的激动使其自身重建

Ⅲ.单向房室阻滞,伴间歇性逆向(室房)传导

A.室性激动的隐匿性前向或逆向传导的影响

B.隐匿性逆向传导,对隐匿性前向传导(由希氏束电图识出)的作用

Ⅳ.隐匿性激动形成伴部分传导的作用(在房室交界处,在束支系统,在心房内)

A.隐匿性过早激动的影响

1.后来激动的传导:

a.延迟或阻滞(假房室或假室内阻滞)

b.促进:剥去(peeling back)不应期的屏障(希氏束电图)

2.后来激动的形成:主要起搏点重建

3.引起折返

B.隐匿性逸搏的影响

1.Ⅱ型单向房室阻滞时(在隐匿性逆向传导之后),促进前向房室传导(超常传导)

2.阵发生房室阻滞时(隐匿性逆向传导到达伴有单向阻滞的4相除极区后)恢复房室传导

Ⅴ.隐匿性室内传导的作用

A.前向的隐匿性室内传导

1.防止预期的室内差异性传导

2.“二联律规则”的例外情况

3.心室周期晚期的室内差异性传导

4.折返性室性心动过速的启动和终止

5.促进随后的室房传导(剥去不应期的屏障)

B.经过间隔的及逆向的隐匿性室内传导

1.由室上性过早激动引起的功能性束支阻滞(室内差异性传导)的持续(蝉联现象)

2.室内差异性传导后,引起折返性心动过速

3.防止室内束支传导的文氏周期或束支阻滞

4.在Ⅱ度房室阻滞时,双束支阻滞引起的室内及房室传导变化

5.室上性二联律时、室内差异传导的交替

6.心动过缓依赖性束支阻滞引起电交替时,交替搏动的室内传导正常化

7.心动过缓依赖性束支阻滞时,心房率加快时的室内传导正常化

-续表

-

8.心房颤动伴束支阻滞时,促进早反应的前向室内传导(超常传导?)

C.室性(或希氏束性)逸搏的逆向隐匿性室内传导(或隐匿性希氏束传导),伴有单向性束支或希氏束阻滞

1.阵发性心动过缓依赖性房室阻滞,伴有或不伴有束支阻滞时,恢复房室传导

2.在双束支阻滞引起的Ⅱ型房室阻滞时,促进或恢复房室传导

D.室性过早激动的逆向隐匿性室内传导

1.补偿间歇:早搏后的窦性搏动的P-R延长,或插入性室性过早激动后补偿间歇后延

2.促进随后的房室传导:剥去不应期的屏障;假超常房室传导

3.自主性室性起搏点重建

4.房室分离时,“反向配对”产生室性并行节奏点的搏动固定配对

5.假室内的及房室阻滞

6.于阵发性室上性折返性心动过速时终止室内差异性传导

7.启动或终止折返性室性或室上性心动过速

E.在过早搏动的折返通道中,隐匿性传导对一个过早搏动配对间期的作用

Ⅵ.在房室交界处或束支系统促进随后的激动的传导:

A.对相反方向传导的作用

1.室性过早搏动使房室交界处或束支较早地被隐匿性逆向除极之后

a.“剥去”不应期的屏障。在功能性2∶1房室阻滞时,由2∶1变到1∶1房室传导

b.阵发性室上性心动过速时,室内差异性传导终止

c.心房颤动伴功能性束支阻滞时,在经过间隔的及逆向的隐匿性传导后,“超常的室内传导”

2.Ⅱ型单向房室阻滞时,房室交界处的或束支的隐匿性逆向除极后,超常的房室传导

3.室性或交界性逸搏或隐匿性逸搏使交界处或束支较晚的隐匿性逆向除极后,在心动过缓依赖性阵发性房室阻滞时,消除或减少4相舒张期除极所引起的希-浦纤维系统某区的单向的阻滞(恢复房室传导)

4.由于隐匿性经过间隔的及逆向的传导进入到某个4相的单向阻滞区,而使室内传导正常

a.心动过缓依赖性束支阻滞时,引起心房率加速

b.在心动过缓依赖性束支阻滞时的电交替时,不改变心房率

5.室上性二联律时,过早搏动的室内差异性传导的交替(使受影响的束支的周期缩短,而缩短不应期,引起经过间隔的逆向的侵入)

B.对相同方向传导的作用

1.在过早激动的隐匿性传导之后:

a.室上性激动时,防止了预期的室内差异性传导的发生,并使一个长心室周期后的短心室周期终止(由于在长周期时,隐匿性传导到达易损的束支所致)

b.房室传导的裂隙现象,Gap phenomenon

2.希氏-浦纤维系统发生了真正的超常期传导

Ⅶ.心房颤动时隐匿性房室及室房传导

- 清门考源是什么意思

- 清门静户是什么意思

- 清问是什么意思

- 清闲是什么意思

- 清闲中的伙伴是什么意思

- 清闲之官是什么意思

- 清闲事少的职务是什么意思

- 清闲冷落是什么意思

- 清闲冷落的处境是什么意思

- 清闲冷落的官职是什么意思

- 清闲和繁忙是什么意思

- 清闲安乐是什么意思

- 清闲安逸是什么意思

- 清闲官职的俸禄是什么意思

- 清闲急了是什么意思

- 清闲无事是什么意思

- 清闲无事,坐卧随心是什么意思

- 清闲无事, 坐卧随心, 虽粗衣淡食, 自有一段真趣。纷扰不宁,忧患缠身,虽锦衣厚味,只觉万状愁苦。是什么意思

- 清闲没有事做而无拘束是什么意思

- 清闲独处是什么意思

- 清闲的境界是什么意思

- 清闲的官职是什么意思

- 清闲的样子是什么意思

- 清闲的职位是什么意思

- 清闲真道本是什么意思

- 清闲笑我如鸥鹭。是什么意思

- 清闲而无拘无束是什么意思

- 清闲自在是什么意思

- 清闲轩是什么意思

- 清闺是什么意思

- 清闺秀正始再续集初编是什么意思

- 清闻是什么意思

- 清闻斋是什么意思

- 清闻斋诗存是什么意思

- 清队是什么意思

- 清防是什么意思

- 清防护唐昭陵碑是什么意思

- 清阳是什么意思

- 清阳、浊阴是什么意思

- 清阳不升是什么意思

- 清阳出上窍是什么意思

- 清阳县是什么意思

- 清阳发腠理是什么意思

- 清阳堡是什么意思

- 清阳散火汤是什么意思

- 清阳汤是什么意思

- 清阳补气汤是什么意思

- 清阳门是什么意思

- 清阳除眩汤是什么意思

- 清阴是什么意思

- 清阴密锁洞天幽,聚落相邻,静胜山林。是什么意思

- (清)陆葇《南乡子·捣衣》原文赏析是什么意思

- (清)陆钰《浪淘沙·松径挂斜晖》原文赏析是什么意思

- (清)陈山寿《菩萨蛮·吴绫一幅秋如水》原文赏析是什么意思

- (清)陈廷焯《蝶恋花·细雨黄昏人病久》原文赏析是什么意思

- (清)陈曾寿《浣溪沙·孤山看梅》原文赏析是什么意思

- (清)陈维崧《南乡子·邢州道上作》原文赏析是什么意思

- (清)陈维崧《唐多令·春暮半塘小泊》原文赏析是什么意思

- (清)陈维崧《夜游宫·秋怀》原文赏析是什么意思

- (清)陈维崧《好事近·分手柳花天》原文赏析是什么意思