阿昌族Achangzu

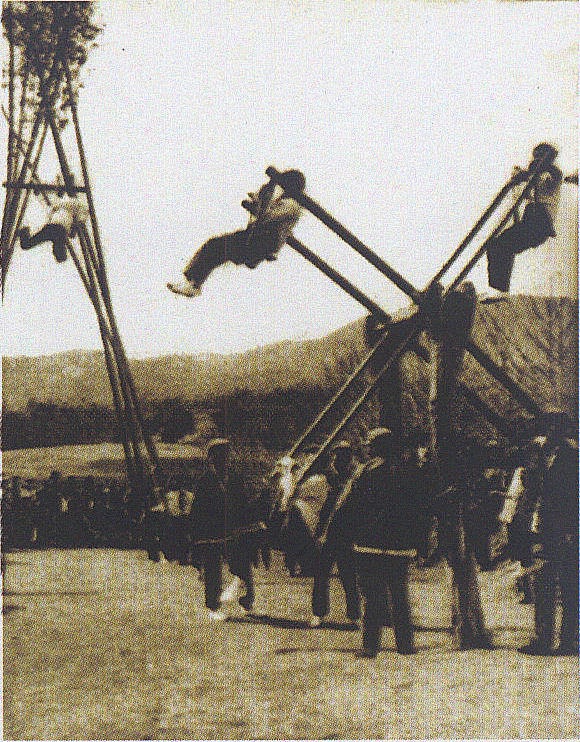

中国56个民族之一。人口2.77万(1990)。主要聚居在中国云南省西部德宏傣族景颇族自治州的陇川、梁河、潞西、瑞丽、盈江及保山的龙陵、施甸、腾冲等县。阿昌族的语言属汉藏语系藏缅语族彝语支,有户撒和梁河2种方言。阿昌族无本族文字,通用汉文。因长期与汉、傣等民族杂居,大多数阿昌族人都会讲汉语和傣语。户撒地区的多数阿昌族男子还会讲缅语和景颇语,不少人能通5~6种语言。阿昌族的舞蹈主要有耍青龙、跳象脚鼓舞和猴舞等。阿昌族的传统体育活动有: 蹬窝罗、猫赖过、阿昌拳术、荡秋千、车秋、赛马、射击、舞阿昌刀、晃赖过等。

❶蹬窝罗。即边歌边舞,“蹬”意为歌舞,“窝罗”意为堂屋旁边的欢乐。每年的农历正月初四举行蹬窝罗活动。

❷阿昌拳术。包括公鸡拳、猴拳、十字拳、羌子拳、通广拳、翻地龙拳、四马回头拳、大蟒翻身拳、四方拳、猴子挑水拳等。阿昌拳术的特点是直转着打回到开始的地点才结束。

❸晃赖过。阿昌族棍术总称,分猴棍、合棍、十四门棍、两节棍等。其棍术多模仿猴子动作。

车秋是阿昌族盛行的体育活动

阿昌族āchāngzú

我国少数民族之一,主要分布在云南。

阿昌族āchāngzú

〈名〉中国少数民族之一,主要分布在云南西部。

阿昌族

中国少数民族之一。1990年有人口27,708人。大部分聚居于云南德宏傣族景颇族自治州的陇州、潞西及保山地区的龙陵等地。使用阿昌语,属汉藏语系藏缅语族,由于长期和汉、傣族杂居,大多数阿昌族人民兼通汉语和傣语,无本民族文字,习用汉文和傣文。户腊撒地区的阿昌族信仰小乘佛教,梁河地区的阿昌族保留原始的鬼灵信仰和祖先崇拜。主要从事农业,部分人从事手工业。中华人民共和国成立前,大部分地区处于傣族土司统治下的封建领主经济,地主经济在部分地区也有一定的发展。中华人民共和国成立后,经过社会改革,阿昌族地区的政治、经济和文化等各项事业都有很大发展。

阿昌族

中国少数民族之一。自称“峨昌”、“汉撒”、“蒙撒掸”、“傣撒”,史称“峨昌”、“莪昌”、“娥昌”、“阿昌”等,解放后统一称此名。人口27708人。主要聚居于云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川和梁河县,潞西、盈江、腾冲、云龙等县也有少量分布。有自己的语言,无文字。阿昌语属汉藏语系藏缅语族,分梁河、户撒两种方言。由于长期与汉、傣等民族交错杂居,所以大都兼通汉语和傣语。经济以农业为主,自古以擅种水稻而闻名,水稻品种多,质量优,梁河地区的“毫公安”曾被称为“水稻之王”。手工业亦很发达,尤其善于打制阿昌刀。饮食以大米为主,嗜食酸性食品,用旱谷米做成的米线很有特色。住房多为砖瓦、木石结构的四合院建筑,正屋住人,两边厢房堆放生产生活资料、关养牲畜等。普遍信仰小乘佛教,部分人崇奉原始宗教。节日很多,如会街节、尝新节、泼水节、进洼、出洼等。而且大都与宗教有关。文化艺术丰富多彩,尤其喜欢唱歌,民间歌曲曲调丰富,内容广泛。民间体育活动也十分活跃,如荡秋千、赛马、射击、武术等。

阿昌族

自称因地而异,有“蒙撒”、“蒙撒掸”、“衬撒”、“汉撒”、“峨昌”等,汉文史籍中称“峨昌”、“莪昌”或“阿昌”。中国少数民族之一。分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川、梁河、潞西及保山地区的龙陵等县。20,441人(1982年)。其先民远在公元二世纪即居住在滇西北怒江流域,其中一部分约于十三世纪定居于现陇川县的户撒坝子,另一部分后定居于梁河地区。长期以来与汉、白、傣等族接触频繁,促进了社会经济的发展。十五世纪中叶,户撒地区的阿昌族已会耕种水田和制造铁器,历史上长期受汉族和傣族封建土司统治。十八世纪末、十九世纪中叶以及本世纪初和四十年代曾多次掀起反抗土司的武装起义,并进行了反对外来侵略的英勇斗争。解放前封建领主经济占支配地位, 地主经济也有一定程度发展。操阿昌语, 属汉藏语系藏缅语族,多通晓汉语和傣语, 使用汉文。有丰富的口头文学和耍灯、跳象脚鼓舞、蹬*窝罗、耍白象等多种歌舞形式, 有较高水平的雕刻艺术。户撒地区普遍信仰小乘佛教, 梁河地区信仰多神, 亦崇拜祖先。有会街、窝罗节及与傣族相同的泼水节、关门节、开门节等民族节日。行土葬。实行一夫一妻制的父系小家庭,有家族组织“家会”。男子穿素色对襟上衣,女子已婚者穿裙子和窄袖对襟上衣,用兰、黑布包头,未婚者穿长裤,盘发辫于头顶, 喜佩戴各种银饰。经济以水稻为主,梁河水稻品种有“水稻之王”美称。打铁工艺有悠久历史,户撒刀著称于世。解放后由于水利事业的发展和水力鼓风机的使用, 传统的水稻耕作业和制造铁器工艺发展迅速。经济、文教、卫生事业皆出现新面貌。

阿昌族

主要分布在云南省的陇川、梁河等县,在潞西、盈江等县也有分布。人口为33936人(2000),其中男17189人,女16747人。受教育程度:研究生2人,大学本科90人,大学专科236人,中专812人,高中789人,初中6181人,小学16740人,扫盲班1496人,未上过学3528人。分布的行业:农、林、牧、渔业1710人,采掘业4人,制造业43人,电力、煤气及水的生产和供应业3人,建筑业4人,交通运输、仓储及邮电通信业14人,批发和零售贸易、餐饮业30人,房地产业1人,社会服务业10人,卫生、体育和社会福利业10人,教育、文化艺术及广播电影电视业36人,国家机关、政党机关和社会团体40人。从事的职业:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人16人,专业技术人员71人,办事人员和有关人员20人,商业、服务业人员41人,农、林、牧、渔、水利业生产人员1704人,生产、运输设备操作人员及有关人员52人。阿昌族有自己的语言,阿昌语属汉藏语系藏缅语族缅语支,分梁河、陇川、潞西3种方言,没有本民族文字。阿昌族主要从事农业,以种植水稻闻名。数百年来,阿昌族制造铁器极负盛名,以“户撒刀”著称于世,约有10%的人家专门从事手工业生产。

阿昌族

阿昌族人口为2.7万人,主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川、梁河等县,少数分布在盈江、潞西、瑞丽等县及保山地区的龙陵、腾冲县。

阿昌族人使用阿昌语,属汉藏语系藏缅语族缅语支,有梁河、陇川、潞西3种方言。由于长期和汉、傣族杂居,所以阿昌人一般都通晓汉语或傣语。阿昌族没有文字,习用汉文和傣文。阿昌族人聚居区,普遍信仰小乘佛教。

在汉文史书中,除称其为“阿昌”,还有“峨昌”、“莪昌”、“俄昌”等称谓。因居住地区不同,还有一些自称,如“勐撒掸”、“衬撒”、“汉撒”等。其先民很早就生活在滇西北的金沙江、澜沧江、怒江流域。约在公元13世纪,经过多次迁徙,逐渐定居到现在聚居的地方。阿昌族人民从驻守边疆的汉族屯兵那里学会了耕种水田、打制铁器的技术,促进了农业和手工业的分工,商品经济有了初步发展。唐宋时期,阿昌族地区属南诏和大理政权管辖。明清时期,一直实行土司制度。中华人民共和国成立前,阿昌族地区处于封建领主经济,地主经济已有一定的发展。其时,领主多为傣族土司,地主多为汉人。

063 阿昌族

中国少数民族之一。又有峨昌、莪昌等称谓。人口27708人(1990年)。分布在云南省德宏傣族、景颇族自治州的陇川、梁河、潞西及保山地区的龙陵等县。使用阿昌语,分为梁河、陇川、潞西3个方言。无文字,习用汉文和傣文。其先民远在公元2世纪即居住在滇西北怒江流域。十世纪后,部分阿昌族向西南迁徙。明以后曾长期受汉族和傣族土司统治。主要从事农业,善种水稻、烟草。擅长竹、木器制造,兼营铁器生产,户撒刀享有盛名。户撒地区普遍信仰小乘佛教,梁河地区信仰多神,亦崇拜祖先。

阿昌族

中国少数民族。分布于德宏地区陇川、梁河等县。人口20441人(1982年)。阿昌语属汉藏语系藏缅语族缅语支。无文字,通用汉文,傣文。史称“峨昌”。以农业、手工业为主,尤以手工制“阿昌刀”闻名。信仰原始宗教,部分信小乘佛教。男子穿蓝、白、黑色对襟上衣,下穿黑裤。已婚妇女穿裙,未婚妇女穿长裤,上身穿浅色对襟衣,盘辫。主食大米,嗜酸性食品。中华人民共和国成立前,已开始向封建地主经济转化。建国后,进行土改与和平协商民主改革,生产有了进一步发展。

阿昌族

中国少数民族之一。分布于云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川、盈江、梁河等县。20,441人(1982年)。由唐代“寻传”部落的一部分发展而来。解放前封建领主经济占支配地位。操阿昌语,属汉藏语系藏缅语族、多通晓汉语和傣语,使用汉文。户撒地区普遍信仰小乘佛教,梁河地区信仰多神,亦崇拜祖先。实行一夫一妻制的父系小家庭,有家族组织“家会”。经济以水稻为主,手工业较发达,善制长短刀和铁质农具,有专业商人。解放后由于水利事业的发展和水利鼓风机的使用,传统的水稻耕作得到进一步发展。有丰富的口头文学和耍灯、跳象脚鼓舞、蹬窝罗等多种歌舞形式。雕刻艺术水平较高。有会街、窝罗节及与傣族相同的泼水节、关门节、开门节等民族节日。

阿昌族a chang zu

Achang nationality (inhabiting Yunnan Province)

阿昌族

中国少数民族之一。有“蒙撒”、“蒙撒掸”、“衬撤”、“汉撒”等自称。人口有27708人(1990),主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川梁河、潞西及保山的龙陵等县。源于古羌人南迁的一支。其先民远在公元2世纪便居住在怒江流域及以西广大地区。史籍称其先民为“寻传蛮”、“峨昌”、“萼昌”等。阿昌之名始见于《元史·地理志》,记述宋时已形成较大的部落联盟。后逐渐向西南迁移,先后定居于保山、腾冲、梁河、陇川、潞西等地。历史上较早与汉、傣、白等民族交往,促进本民族社会经济的发展。15世纪中叶,居住在户腊撒地区的阿昌族已学会种植水田和制造铁器。解放前农业生产已较为发达,梁河培植的优良稻种——“毫公安”被当地群众誉为“水稻之王”。手工业也很发达,尤以铁器制作,如“户撒刀”享负盛名。大部分地区已进入封建地主经济,但不同程度保留着领主经济的残余。语言属汉藏语系藏缅语族缅语支,分陇川、潞西和梁河3个方言区,大多数男子都会说汉语、傣语。实行一夫一妻制父系家庭,婚前恋爱自由,盛行“串姑娘”(阿昌语称“作涅勤”),但结婚由父母包办,残留夫兄弟婚的转房习俗。居屋多为砖瓦木石结构,一家一个院子。妇女服饰花样较多,通常已婚妇女穿裙子,未婚妇女多穿长裤。有丰富的口头文学和多姿多采的民族歌舞。盛行鬼灵信仰和祖先崇拜,在户腊撒地区还普遍信奉小乘佛教。行土葬。传统节日有关门节、开门节、泼水节等。富有反抚精神,历史上曾多次掀起反抗汉族和傣族封建领主的斗争。19世纪80年代曾英勇抗击英帝国主义对陇川边境的入侵。

- 没有办法,不知如何是好是什么意思

- 没有功劳是什么意思

- 没有功劳而白受报酬是什么意思

- 没有功劳,也有苦劳是什么意思

- 没有功劳,还有苦劳是什么意思

- 没有功效是什么意思

- 没有功效的做法是什么意思

- 没有功绩是什么意思

- 没有劳动力又无依无靠的人是什么意思

- 没有勤俭,就没有积累是什么意思

- 没有十二分劲,扳不回十分歪是什么意思

- 没有危险或不幸,平稳安全是什么意思

- 没有危险,不受威胁是什么意思

- 没有原因是什么意思

- 没有去壳的稻的子实是什么意思

- 没有反应是什么意思

- 没有发展前途是什么意思

- 没有受不了的罪,却有享不了的福是什么意思

- 没有受到坏习气的影响是什么意思

- 没有受到污染的地方是什么意思

- 没有变化是什么意思

- 没有口才是什么意思

- 没有可与比拟的是什么意思

- 没有可以被人挑剔的破绽和缺点是什么意思

- 没有可比是什么意思

- 没有吃的穿的,生活艰难困苦是什么意思

- 没有吃的穿的,遭受困苦是什么意思

- 没有名声,不被人知道是什么意思

- 没有名望或地位的人是什么意思

- 没有名气或没有来历是什么意思

- 没有名气的小人物是什么意思

- 没有吵闹和喧哗是什么意思

- 没有味道是什么意思

- 没有啥是什么意思

- 没有善行是什么意思

- 没有四两铁,怎敢去捻钉是什么意思

- 没有回声是什么意思

- 没有回旋和退让的余地是什么意思

- 没有回音是什么意思

- 没有固定期限的是什么意思

- 没有地方不能达到是什么意思

- 没有场外举子是什么意思

- 没有场外举子。是什么意思

- 没有培养前途是什么意思

- 没有基础的事物是什么意思

- 没有声誉是什么意思

- 没有声誉,没有作为是什么意思

- 没有外人是什么意思

- 没有外界刺激而出现虚假的感觉是什么意思

- 没有多大关系是什么意思

- 没有多大的扑棱头是什么意思

- 没有多少是什么意思

- 没有多少油水是什么意思

- 没有多次失败,难得一次成功是什么意思

- 没有多长时间是什么意思

- 没有大亮(量)是什么意思

- 没有大发头是什么意思

- 没有大发头儿是什么意思

- 没有大学招牌的大学是什么意思

- 没有大用的东西是什么意思