阵亡与伤死

阵亡是指军人在战斗中负伤立时死亡或虽后送但尚未得到一定的医疗机构救治之前这一阶段内的死亡。伤死是伤员死亡的简称,即战斗中负伤者已经送到一定的医疗机构并得到救治后仍不免死亡者。是否经“一定的医疗机构救治”是卫勤上区分阵亡与伤死的界线。“一定的医疗机构”一般指开始填写伤票的单位。中国人民解放军过去从团救护所开始填伤票,伤死也从团开始计算。苏联军队也是从团开始填伤票。美军规定从营开始填伤票,但实际又是从前线医院开始计算伤死。海军一般以伤员送到岸上医疗机构或医院船开始计算伤死。总之,开始计算伤死的阶梯不是固定不变的。

战斗伤亡是阵亡与伤员之和。战斗死亡则是阵亡与伤死之和,即被敌人武器击中后的总死亡数,为战斗伤亡中的一部分。非战斗伤亡为战时的非敌人武器或非战斗行动中的伤亡,如陆空交通事故,武器走火,非战斗的冻伤烧伤和溺水等等。

阵亡与伤员在战斗伤亡中各占多少,可用阵亡伤员比表示,阵亡数由作战部门统计。但常小于实际,因只要从阵地后送时未死,连或营就不报阵亡,而其中有一部分伤员可能在尚未得到一定的医疗机构救治之前即死亡,可能又没有伤票,伤员和伤死数中也可能就没有列入。

战斗伤亡数可因武器杀伤力增强而增多,但还受战斗性质、战斗激烈程度和战场救护工作好坏的影响。一般情况下,进攻战斗的阵亡比例低于防御战斗,战救及时,后送快的阵亡也可能少些。如在火力上占优势,则可能减少整个战斗伤亡数。

根据以往战斗实际,阵亡可以划分为四期。第一期是当时即死,即被敌武器击中后立时或数分钟内死亡,由于重要器官如心脏、脑重要区、胸腹内和颈部大血管的损伤或丧失身体较大部分。这些是无法挽救的;第二期死于伤后一小时以内。死于肢体较大血管出血和胸颈部严重损伤引起呼吸功能障碍。他们如能在阵地上得到及时有效的急救,一部分可能救活;第三期死于一小时后和到达一定的医疗机构之间,死因是出血过多,呼吸功能障碍和休克;第四期死于已到达医疗机构。但因伤情过重,或者当时重伤员太多,死于不能不等待的过程中。阵亡在这四期中各占多少,无统计资料,但第一期阵亡总是占大多数。根据近年来的战救经验,如能及时有效地进行阵地急救,及时输血,加速后送如用直升机从阵地将重伤员直接送到前线医院,可以降低阵亡比例。主要是减少二、三、四期中部分阵亡数。

伤员到达一定的医疗机构并经救治后的死亡,即伤死,也可划分为四期。第一期死于24小时以内,死因还是失血过多、呼吸功能障碍和休克;第二期死于第2~5天。死因除上述原因外,还可能有肠麻痹、水电解质失衡等原因;第三期死于第2~3周,主要死因为肠麻痹、气性坏疽、破伤风、肾功能衰竭和严重的急性感染等;死于一个月后的属第四期伤死,死因为长期感染,消耗或其他原因。根据经验。第一、二期伤死占大多数,一个月后的死亡就很少了。

美军第一次世界大战伤死率为8.1%,第二次世界大战为4.5%,朝鲜战场上为2.5%,越南战场为2.6%,以色列军队在中东战争的伤死率为2.3%,后三次伤死率的下降,与使用直升机带着血液到阵地急救并运回伤员有一定关系。

如以战斗死亡(即阵亡+伤死)为100,通常阵亡占85,伤死占15。战斗死亡率=阵亡+伤死/伤亡总数×100%,也是衡量战救工作的一种指标。

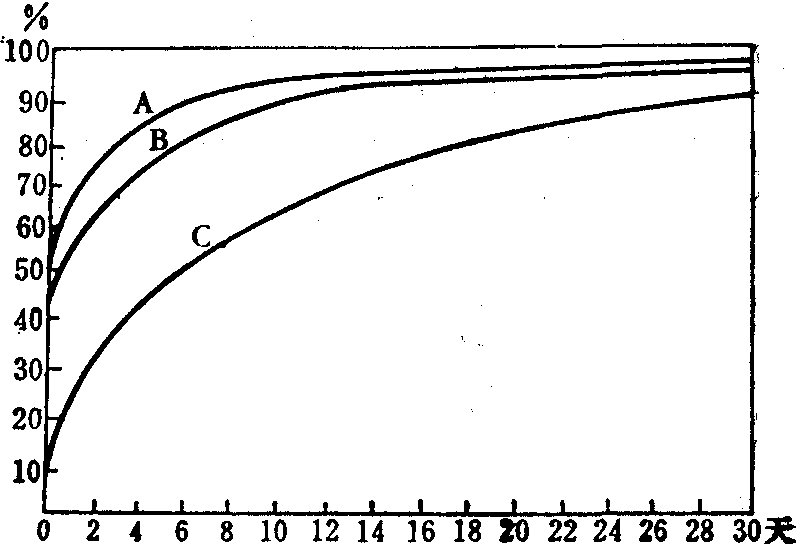

根据伤死时间分布可作成伤死时间曲线。一般情况下,伤员到达第一个医疗机构后,曲线急速上升,几天内由0上升到70~80%,之后就慢了,30天后上升就极慢了。曲线图的作用是帮助分析卫勤上,特别是后送时间的问题,如曲线上升陡而高,表示后送也快。如能作出各部位伤的伤死时间曲线,还可以分析阶梯治疗中的问题。下面是中国人民志愿军在抗美援朝战争中和美军在一、二次世界大战中的伤死时间曲线图。

伤死时间曲线图

A. 中国人民志愿军野战区1950~1953年

B.美军第二次世界大战西南太平洋战区

C.美军第一次世界大战

中国人民志愿军的伤死在各阶梯分布如下: 团37%,师44%,军7%,前沿兵站医院7%,中途医院5%,基地医院14%,后方医院6%。

附:二十世纪一些战争的阵亡/伤员比和伤死率,供参考。

二十世纪一些战争的阵亡/伤员比和伤死率

| 阵亡/伤员 | 伤死率 | |

| 第一次世界大战 | ||

| 美军 英军 法军 德军 日军 | 1:4.3 | 8.1 7.7 8.3 6.0 6.2 |

(续表)

| 阵亡/伤员 | 伤死率 | |

| 第二次世界大战 | ||

| 美军 英军 德军 | 1:4.41 1:1.67 1:2.33 | 4.5 |

| 中国抗日战争(1937~1945) | ||

| 八路军和新四军 国民党军队 | 1:1.79 1:1.30 | 6.0 |

| 朝鲜战场 | ||

| 中国人民志愿军 美军 | 1:3.36 1:4.1 | 5.66 2.5 |

| 越南战场 | ||

| 美军 | 1:6.6 | 2.6 |

| 第四次中东战争 | ||

| 以色列军 | 1:2.71 | 2.3 |

- 百子平咳汤是什么意思

- 百子村是什么意思

- 百子池是什么意思

- 百子炮是什么意思

- 百子瓮是什么意思

- 百子莲是什么意思

- 百子衣是什么意思

- 百子辨正是什么意思

- 百子连珠炮是什么意思

- 百子连珠铳是什么意思

- 百子連珠銃是什么意思

- 百子金丹是什么意思

- 百子铃是什么意思

- 百子高升是什么意思

- 百孔千创是什么意思

- 百孔千疮是什么意思

- 百孔千疮;疮痍满目是什么意思

- 百孔官塘桥是什么意思

- 百孔官塘橋是什么意思

- 百字令是什么意思

- 百字令·渡江至京口是什么意思

- 百字令·白沟河吊古是什么意思

- 百字令 厉鹗是什么意思

- 百字令 张可久是什么意思

- 百字令 张翥是什么意思

- 百字令 蒋敦复是什么意思

- 百字令 陈澧是什么意思

- 百字令(德乙亥)是什么意思

- 百字令 残荷是什么意思

- 百字令 - 清·朱彝尊是什么意思

- 百字令 (清)莫玉文是什么意思

- 百字折桂令是什么意思

- 百字歌是什么意思

- 百字矛是什么意思

- 百字谣是什么意思

- 百字谣 - 元·周权是什么意思

- 百字谣 海棠是什么意思

- 百字题碑记恩爱,十年去国共艰虞。是什么意思

- 百孙院是什么意思

- 百孫院是什么意思

- 百宋一

赋注是什么意思

赋注是什么意思 - 百宋一廛是什么意思

- 百宋千元是什么意思

- 百宋千元之居是什么意思

- 百官是什么意思

- 百官上朝排列有序是什么意思

- 百官上朝整齐有序是什么意思

- 百官上朝时的行列是什么意思

- 百官不得计考增级是什么意思

- 百官九品为十八班是什么意思

- 百官于春月旬休是什么意思

- 百官俸是什么意思

- 百官印信是什么意思

- 百官吃穷言家祠是什么意思

- 百官大起居是什么意思

- 百官宴是什么意思

- 百官对帝王进的箴言是什么意思

- 百官待漏院是什么意思

- 百官志注是什么意思

- 百官普进是什么意思