阮郎归

词牌名。又名《碧桃春》、《醉桃源》、《宴桃源》、《濯缨曲》。双调四十七字,上下阕各四平韵。又曲牌名。有两种, 均属南曲,一入南吕宫引子,字句格律与词牌上阕或下阕同;一入南吕宫过曲,字句格律与词牌异。参见“常用词谱”类。

阮郎归

阮郎归

又名《醉桃源》、《宴桃源》、《碧桃春》、《好溪山》、《濯缨曲》、《道成归》。见王国维辑《南唐二主词》录李煜词。《太平御览》卷四一引南朝宋刘义庆《幽明录》云,东汉永平年间,剡县人阮肇、刘晨同入天台山,遇二仙女,被邀至其处,淹留半年,及归,子孙已历七世。此调名称或即本此。《词律》卷四、《词谱》卷六列此调。《词谱》以李煜“东风吹水日衔山”一词为正体,双调,四十七字,上片四句四平韵,下片五句四平韵。又列别体一种。

阮郎归

这首词是写一个女子于早春踏青时的所闻所见,以及她荡过秋千之后的心境。

上片写景,点出时令。“踏青”即春日出游。古代踏青节的日期,因时因地而不同,有在二月二日的,有在三月三日的。后世多以寒食、清明节出游叫做踏青。在一个风和日丽的春天,词中的女主人公来到南园踏青了,听到的是马儿在欢叫,看到的是如豆的青梅和如眉的柳叶。白天渐渐地长了,蝴蝶整日价在小园之中翻飞、起舞……好一幅寻春行乐的风俗画啊! 宋代吴仲孚《苏堤清明即事》一诗云:“梨花风起正清明,游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺。”可以和这首词互参,但描写的情致、韵味都不逮此词远甚。试看“青梅如豆柳如眉”一句,用“豆”和“眉”来形容梅和柳,这正是早春的时节特点,观赏的精细,比喻的贴切,都可窥见词人的匠心。“日长蝴蝶飞”一句,看似寻常口语,细味则很耐人咀嚼。它不仅实写了春天的白昼在逐渐加长,而且还暗寓着主人公的主观感受。它为下片的抒情作了绝妙的铺垫,是景语也是情语。

下片继续写景,并重点转入抒情。“花露重”三句,承接“日长”而来,春天的白昼虽然漫长,但随着日影的推移,黄昏也终于渐渐临近,这时,自然的景色便由风和日丽一变而为黯淡、凄迷,词的情调也随之趋于惆怅。家家帘幕低垂,说明踏青的游人已经兴尽归来,说不定还在双双对对地回味着踏青之乐呢! 然而词中的女主人公却只能在荡罢秋千之后,独自带着慵困的身心,脱下罗衣,准备回到空房休息。偏偏就在这当儿,她忽然瞥见画梁之上,一双燕子正在栖息,再回想小园中的蝴蝶,也是成双成对地翩飞,这怎么不使她一再触景生情,为自己孤飞独栖的不幸而黯然销魂呢! 到底是少女怀春,还是思念远游未归的情人,词中没有作具体交代,这就给读者留下了揣测、想象的余地,与作者另一首《洞天春》“燕蝶轻狂,柳丝撩乱,春心多少”的描写相比较,意致相近,但前者含蓄,后者直露,在艺术上显然有高下深浅之分。前人认为深于言情者,正在善于写景。这首词的佳处正在于寓情于景,以景结情,读后颇有低回欲绝,余音袅袅之致,代表了欧词和婉、深隽的特色。

阮郎归

这是一首闺怨词。上片起句点明地点和季节。西园,在这里是泛指,犹言偏西之园。李白《长干行》:“八月蝴蝶来,双飞西园草。”苏轼《水龙吟》:“不恨此花飞尽,恨西园落红难缀。”作者用熟见的词语,传达一种人们易于理解和接受的信息,烘托一种伤春气氛。“绿阴莺乱啼”一句,更使人寻绎出种种关于莺啼与春光的联想。杜牧诗《江南春》:“千里莺啼绿映红”,是极言春光之盛、春色之浓,大抵是客观的描写。王安国《清平乐》词: “留春不住,费尽莺儿语。”那莺声是在苦苦留春;这里却说,春光是被黄莺啼去了。对莺声的“理解”截然相反,而主观色彩和心理因素的强烈与鲜明却完全一致,突出了韶华逝去不可强留的深深的遗憾,可谓异曲同工。这首词的独特之处,还在于用了一个“乱”字。莺乱啼,听起来可以是欢快的,热烈的,是礼赞春光的;也可以是嘈杂的,急迫烦乱的,是催落百花的。听觉感受的不同,全在审美主体的心境。本词中的“乱”字,显然是抒情主人公在“责备”黄莺的鸣啭,催走了春景,催落了百花,所以她“倚阑无语惜芳菲”。无语,因为伤感之极,也因为孤独之极。她痛惜芳菲之委地,也痛惜年华之流逝。“絮飞蝴蝶飞”一句,写得很轻淡,又很含蓄。絮飞,暗示花已落;蝴蝶飞,则无花可采,不过徒然忙碌耳。倚阑人的心事何等沉重,可想而知,难怪她要“无语”了。

词意至此,还只是伤春。过片用“缘底事”设问,转入闺怨。题旨是闺怨,伤春是触媒,是催化剂。“减腰围”,是因伤春而瘦损憔悴了。“遣愁愁著眉”,说心中愁苦无法排遣。古人言愁,或用夸张法:“白发三千丈,缘愁似个长。”(李白《秋浦歌》)说愁之长如此;“春去也,飞红万点愁如海。”(秦观《千秋岁》)说愁之深如此;“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。”(李清照《武陵春》)说愁之重如此。或用模拟法。范仲淹说:“眉间心上,无计相回避。”(《御街行》)愁似乎是活动的、有生命的,似乎有点象春秋时晋景公所患的化为“二竖子”、“在肓之上,膏之下,攻之不可,达之不及”的疾病。李清照说“才下眉头,却上心头。”(《一剪梅》)本词说,“遣愁愁著眉”。一个从眉到心,一个从心到眉,总之是赶不走,比范词进了一步,更形象更生动了。“波连春渚暮天垂,燕归人未归。”是篇末点题。倚阑人脉脉长望,直至暮色如帷,视线朦胧,燕子知归,而人在远方。“燕归人未归”与“絮飞蝴蝶飞”隐隐照映,词意参差曲折,余韵悠长。

年辈较早于苏庠的秦观,有一首《阮郎归》,其中有“春风吹雨绕残枝,落花无可飞。”“帘半卷,燕双归,讳愁无奈眉”之句。辞旨清婉凄楚,不失为佳作。“‘讳愁’五字,不知费多少安顿。”(《古今词统》卷六)沈际飞说,苏庠所作似从秦观词脱胎而来(《蓼园词评》引)。自用词造句观之,的确如此。在词坛上,秦是名家,影响大,流誉广。若就词论词,则苏作自有其擅胜场之处。例如,两词相对应之句,“绿阴莺乱啼”比“落花无可飞”更为丰满,更具兴象;“遣愁愁著眉”比“讳愁无奈眉”更为活脱,更具动感。这,也可以说是青出于蓝,而胜于蓝吧。

阮郎归

烹茶留客驻金鞍,月斜窗外山。别郎容易见郎难,有人思远山。归去后,忆前欢。画屏金博山。一杯春露莫留残,与郎扶玉山。

福唐独木桥体,也叫福唐体或独木桥体,为词曲中的一种俳体。有通篇押用同一字韵的,如辛弃疾《柳梢春》词,全部押“难”字;有隔句押用同一字韵的,如黄庭坚这首《阮郎归》词隔句押用“山”字。效独木桥体作词,颇类文字游戏,很不容易写好。沈雄《古今词话》引《古今词谱》说,《阮郎归》,“大石调曲也。黄山谷多作独木桥体。咏茶一首,全用‘山’字。”可见黄氏是此中作手。宋人喜作咏茶诗词,王士祯《花草蒙拾》云:“黄(庭坚)集咏茶诗最多,最工。”黄氏咏茶词亦多达十首,然多无寄托,描形状物,工巧妥贴,即为佳制。本词却借咏茶以写一段情事,幽丽婉曲,自饶风韵。

首句点题,叙出本身。女子烹茶待客,而客人为之而驻马留连。是为名茶而留呢,还是为美女而留? 词中没有点明,给读者留下想象的余地。次句“月斜窗外山”,点出时间和环境。斜月从山头照进窗户,客人和女子已同处室中,景中有情,含意深蕴。一“斜”字,暗示良宵苦短,人将归去。起两句是女子回忆当日与情郎相遇的情景,接上“别郎容易见郎难”一句,更是感喟无端,聚散匆匆,人来人去。这句虽与李商隐《无题》诗“相见时难别亦难”和李煜《浪淘沙》词“别时容易见时难”等相似,但点明“郎”字,用意便自有别。由“客”而变成“郎”,说明两人的关系改变了,惜别之情,更觉难堪。“有人思远山”,有人,当是女子自指。她所恋慕的情郎,已远在青山之外,渺不可寻,所留下的只是悠长的思念。从窗外的青山那边到来,又向远山那边离去,他,能再回到自己的身旁吗?

“归去后,忆前欢”,换头二句,轻点一笔。最令人思忆的是当日的欢娱,那是在烹茶留客之后,同度旖旎缠绵的良宵——“画屏金博山”。这里不作穷形极相的描写,但已把两人缱绻之情暗暗托出。画屏,是床畔的掩蔽物;金博山,指铜制的博山香炉。古乐府《杨叛儿》曲:“欢作沉水香,侬作博山炉。”李白《杨叛儿》诗:“博山炉中沉香火,双烟一气凌紫霞。”前人用此语,往往以表示“两情固结”之意,本词写彩画的屏风,博山炉中蒙蒙的香烟,烘染出如梦如幻的气氛,暗示“前欢”的融洽。“一杯春露莫留残”,是女子当日捧茶劝郎之语:你喝了这杯春露般甘美的茶吧,喝吧,不要残留点滴。袁文《瓮牖闲评》称赞说:“‘残’字下得虽险,而意思极佳。”这句写出女子殷勤的意态,也写出她的深情。“一杯春露”,呼应首句“烹茶”。末句“与郎扶玉山”,再点首句“留客”的情意。原来客人已醉饮一宵,其实不用劝留,他也要在这里住下了。玉山,形容男子醉后仪容之美。《世说新语·容止》描写文士嵇康,“其醉也,傀俄若玉山之将崩。”女子捧出香浓的茶,采为情郎解酒。句中一“扶”字,语意相关。既谓清茶可以扶起将要倾颓的“玉山”,也是写女子亲自扶持着醉倒的情郎。用意与作者《满庭芳·茶词》“纤纤捧、冰瓷莹玉”,“为扶起、尊前醉玉颓山”相似。末句为“忆前欢”的高潮,于此戛然作结,自有无穷余味。

此词结体亦甚佳。首二句为追忆相见情景,三、四句写别后相思,换头二句承上启下,收三句细写前欢。时间、场面交错写来,有回环往复之妙。韵脚所押四个“山”字,用意亦各有不同。“窗外山”为眼前实景,“远山”为想象之词,“博山”是室中之物,“玉山”指所爱之人。虽是独木桥体,并不显得板滞,具见作者的功力。

阮郎归

这首小令,描画一位独处深闺的怀春少女,辞韶调雅,清丽可喜。

“不经人事意相关,牡丹亭梦残。”这两句是全词的总纲,同时,也是理解此词的关键。“人事”,这里有特指男女情爱的意思。一般“不经人事”的少女都是天真烂熳、无忧无虑的,可是词人笔下的这位少女,却已表现出一种与“人事”相关的情态。契机何在呢?下文给出答案:“牡丹亭梦残”!噢,原来她刚刚从“牡丹亭梦”中惊醒。“梦残”,即梦断。“牡丹亭梦”又何以能使一位“不经人事”的少女忽发怀春之意呢?这就必须弄清“牡丹亭梦”的含义了。汤显祖有《牡丹亭还魂记》传奇,是明代戏剧中的杰作,写的是少女杜丽娘游园归来,怀春成梦,在梦中与书生柳梦梅欢会,梦醒后,追思不已,因情而亡,后又为情而生的曲折故事。这位少女的“牡丹亭梦”就同于杜丽娘所梦,无怪乎她在“梦残”之后,也要表现出若有所失的情态了。

空锁春闺的少女,既然梦断难寻,也只能自嗟命蹇。所以接下来词人便着力刻画她的苦闷无聊。“断肠春色在眉弯,倩谁临远山?”你看她颦眉蹙目,春情流露,不由人不生爱怜之心。但有谁来为她描画双眉呢?词人不禁为之感叹不已。“临”,临摹。旧题汉刘歆《西京杂记》载卓文君姣好,眉色若远山。故“临远山”即画眉之意。无人画眉,是反用《汉书·张敞传》张敞为妇画眉的故事,写这少女的孤独无偶。

过片“排恨叠,怯衣单,花枝红泪弹”三句紧承上阕,写这少女心中积郁着重重叠叠的春恨。她恨,恨的是春闺寂寞、断梦难寻;她怯,怯的是春寒料峭,衣单难禁。“怯衣单”不止是感觉上的寒意,更是心理上的凄凉。而这一切,又向谁去倾诉呢?只好独自对着不会说话的花枝悄悄弹泪,聊为排遣了。

以上云云,都是正面的描绘。然而处在怀春状态中的少女,情绪变化是无常的,纯用赋笔,难以穷尽,所以最后两句,词人一变具体描画为形象的比喻:“蜀妆晴雨画来难,高唐云影间。”这是以宋玉《高唐赋》中的巫山神女来比喻这位少女。巫山属已蜀之地,故下“蜀妆”二字。神女“旦为行云,暮为行雨”,所以又用了“晴雨”一词。而时“晴”时“雨”,正好可以用来形容少女起伏波动的情怀。至此,这位难描难画的“神女”,其韵度和风采,我们也只能从那“高唐云影”中隐隐约约地去加以体认了。“巫山神女”的原典涉及到“云雨”二字,后多作为男女幽会的代名辞。结处引入此典,便又回头照应了上片的“牡丹亭梦”。

汤显祖以戏曲著称,其才情我们在他的传奇剧本中早有领略。孰不知他以戏剧创作的余绪为词,亦能如此出神入妙。公然将自己的传奇作品作为典故用于词中,不能不说是他的一个创举。其所以敢这样做,盖因《牡丹亭》一剧在当时已是“家传户诵”(沈德符《顾曲杂言》)、妇孺皆知的了。

阮郎归

轻须薄翼不禁风,教花扶着侬。一枝又逐月痕空,都来几日中。

曾有伴,去无踪。阑前种豆红。蜜官队里且从容,问心同不同。

这首词写蝴蝶来去不定的生活,反映作者仕途中的失意,表现我行我素的志向。“轻须薄翼”的蝴蝶,禁不住风的摆弄,然而随风飘摇,又非蝴蝶的心愿。蝴蝶在花间飞舞,伴着花生活,是花的信使,花的密友。在禁不起风吹的情况下,只好借助花的扶持而得到安宁。“侬”,我,吴语,这里代蝴蝶,蝴蝶在风的播弄下,希望得到花的扶持和庇护,这样的想象和写法,就不但比真写蝴蝶绕花丛生动有味得多,而且还赋予蝴蝶这一形象更深刻的涵意,亦即将蝴蝶人格化了。“一枝又逐月痕空,都来几日中”,写蝴蝶虽然暂时得到花的扶持,但好景不长,几天之间,赖以庇护的繁花就全然凋残了。“一枝”指花枝,花枝上盛开的花朵,随着时间的推移而凋谢,故云 “又逐月痕空”。一个“空”字,既实写枝头繁花全部凋零,也隐喻蝴蝶长远得到花枝扶持愿望的落空。作者感叹这种扶持时间的短暂,自含有“轻须薄翼”终“不禁风”的感伤。全词上片着重写蝴蝶境遇的艰难,下片则转而写蝴蝶在艰难境遇中的自信。春花满园,彩蝶群飞,本是大自然的一派欣欣向荣的景象。但“双双凤子出花龛”,经过一段时间,就各自飞散,曾在一起翻飞的伴侣也各自东西,离去得无影无踪。“曾有伴,去无踪”,表现了痛苦的孤单感。“阑前种豆红”,写栏前所种的红豆已经成熟,可以采撷了。《本草》: “红豆一名相思子。”又《南州记》: “海红豆出南海人家园圃中。”联系上两句,可见这里写的是对当时伴侣的思念之情。然而旧伴不可复见,自己只好在蜜蜂的队丛里从容自在地翩飞吧。蜜官,指蜜蜂。蝴蝶和蜜蜂都是花的好朋友,但各有不同的追求。“问心同不同”这一发问,点出全词的核心。蜜蜂在花间奔忙,为的是采粉酿蜜,蝴蝶在繁花中穿梭,为的是传信作媒。从心同不同的角度,作者委婉地将蜜蜂与蝴蝶相比,提出了令人深思的问题。同样是进入仕途,仿佛蝴蝶与蜜蜂同在花丛间飞翔,但有的人刚直清廉,有的人贪赃枉法。恽子居虽然官位不高,不过知县而已,但在位时刚正不阿,不随群辈俯仰,是其心不同于为己者。可见结语微妙,感叹甚深。陈廷焯曾评以“婉妙”二字,是深得作者之匠心的。

阮郎归

晏几道《小山词》多写男女悲欢离合之作,对人生的体验感慨尤深。在艺术表现上,融南唐词的白描抒情与花间词的精工细雕于一炉,自铸一格。《阮郎归》这首词就是写恋情失意的痛苦,感慨人情变化,抒情概括与具体描写相融合,虚实相生,今昔对比,叹昔怨今,清婉顿挫,感发人心。

词属小令。上片开端两句: “旧香残粉似当初,人情恨不如。”从眼前着笔,写眼前情事,追忆往昔,对比之下,感慨物是人非。旧香残粉虽在,且与当初无异,应是为“悦己者容”之情物。可是物与人比,则人情发生了变化,不如往昔相恋,难以分舍,为此而怨恨伊人。叙事抒情融而为一。一方是旧情疏淡,一方是热恋旧情,构成了全词的情感冲突,为全词定下了基调。上片后两句以事实充实人情不如,写两人分手之后,伊人“一春犹有数行书。秋来书更疏。”整个春天还能得到数行书信,到了秋天书信疏少,乃至断绝。数行一语,实足可怜。语极沉痛,已见情疏。但仍可以自慰,对伊人犹存幻想。到了秋天,这种幻想破灭了,思想矛盾也随之激化了。不能不勾引起她对往日欢情的回忆,柔情蜜语,海誓山盟,相亲相爱,对比分别之后,深与薄大不相同。由此敏感地觉察到伊人变心,进而感慨人情世态炎凉,恨今不如昔,人情不如物。有虚有实,虚实相互为用,今昔对比,煞住上片。

下片着重写失恋人的命运,自食苦果。换头两句,入夜盖着绣有凤凰图案的锦被。肤觉冰冷难挨;枕着绣有鸳鸯的枕头,倍感孤单。人与物比,睹物思人。“冷”与“孤”,既写环境,又表心境。愈写外在的“冷”与“孤”,愈能表现她对伊人热恋之极。与此刻伊人对比,彼冷我热,分化两极,补足了“人情恨不如”之意,再诉伊人薄情。伊人给自己造成的愁痛,只好有待于酒来开释,即一醉解千愁。可是酒醒之后,更为愁痛。“以酒浇愁愁更愁。”“待酒舒”不成,就又幻想梦中相会,聊以慰愁。再一转念,纵然有梦,可梦是虚幻的、短暂的,不能成为现实,醒来之后,也是一场空。更何况连梦也不作了,这那里能忍受得了。这一连串的铺叙幻想,均归幻灭。愁肠终竟不可解了。在沉痛诉说中结束了全词,真可以说长歌当哭了。忠贞而挚着的爱情,却招来失恋者的悲痛,人情是何等的不公平呀,回应了开端对“人情恨不如”的感慨。

这首写男女恋情变故的词,一方抛弃另一方,造成失恋者的悲剧。由个人遭际与感受,升华到人情变故的高度,责难薄幸之人,追求忠贞专一的爱情。在词的结构上有诗歌起承转合的特点。上片前两句总起,三、四两句承叙,下片换头转写自己,结尾两句总收,呼应开端。充分地刻画失恋者的心理与感情的变化;层层递进,由浅层心理至深层心理,层深浑成,是“工于言情”与“措词婉妙”的佳作。

阮郎归

天街微雨送春晖,芳尘湿不飞。闲园香雾小红肥,月和烟露稀。

萦别馆,上斜扉,轻风飏地衣。七弦声乱十三徽,马嘶人未归。

这是一首带有讽谕意味的词,讽谕那些寻欢作乐、流连忘返的贵公子。词中写一个少妇独处空闺,自朝至暮,盼望着意中人翩然来归,以便在花前月下,共诉心曲,而意中人却在别馆寻欢,把她抛到九霄云外去了。词中没有在字面上出现人物的肖像,但却在字里行间可以闻到她的声音,想见她的愁容,看到她的内心活动,收到了跃然纸上、呼之欲出的艺术效果。词的上片,极力渲染了气候是那样的宜人,花枝是那样的肥嫩,月色是那样的皎洁,夜露是那样的稀薄,正是花前携手、月下谈心的最好环境,而乃事与愿违,人远心异,怎么能不令人魂消呢?下片写讽谕对象的欢娱生活,从他的别馆之豪华,歌舞之喧阗,可以想知其压根儿忘了有人倚楼凝望,为伊憔悴。以少妇的情意缠绵,烘托出贵公子的寡情薄义,从而强化了上片在写景中传达出来的伤感之情,下片在叙事中微露出来的讽谕之意,使之更能打动人的心扉,引起人的共鸣。

词一开始,就把一个少妇的愉快心情,通过她的视觉形象表现了出来: “天街微雨送春晖,芳尘湿不飞。” “天街”,指京城中的街道;王建的“天街夜色凉如水” ( 《宫词》),韩愈的“天街小雨润如酥”(《早春》),分别写的是京城的夜景和春景,而这首词所描写的则是晚春的景色。“芳尘”,也叫“香尘”,就是带有芳香气味的尘土,一般指的是妇女们轻移莲步时所扬起的灰尘,李白的“香尘动罗袜”(《感遇》),王实甫的“怎显得步香尘底样儿浅”(《西厢记》一折),都是这个意思。这两句话的意思是:一阵微雨洒在京城的街道上,送走了明媚的春光,那些带着芳香的尘土因而也飞扬不起来了。这里透露出这个少妇的喜悦心情,天街如洗,纤尘不染,自然是一个探胜寻芳的好时光,然而严酷的现实告诉她,只能呆在“嫣红姹紫开遍”的“闲园”里去度过漫长的困人天气,“闲园香雾小红肥,月和烟露稀”。“香雾”,形容繁花盛开;“烟露”,迷蒙的露珠。“小红肥”是承“微雨”而来,“烟露稀”是形容时间的跨度。这两句话的意思是,在空荡荡的小园中,繁花盛开,特别是那点点的小红花在微雨的滋润下显得更加肥嫩而娇艳了,她在那里沉吟徘徊,不觉月已斜而露已稀,说明她在那里是有所思、有所待的。词以前两句的明快和喜悦,衬托出后两句的暗淡和寂寞,而少妇的愁苦心情,便在言语之外得到了充分的表现。

过片的“萦别馆,上斜扉,轻风飏地衣”,是从“月”字生发出来的,盖萦绕别馆的是月,爬上斜扉的也还是月。这两句说明时间是由月上而到月斜,少妇意中的人正在那里作长夜之舞。“别馆”犹今之别墅,《史记·李斯传》言秦皇“治离宫别馆,周遍天下”,这里的“别馆”,正好说的是别墅。“地衣”,是铺在舞厅中的地毯之类。白居易的“地不知寒人要暖,少夺人衣作地衣” (《红线毯》),王建的“连夜宫中修别院,地衣帘额一时新” ( 《宫词》),两个“地衣”都是说的地毯之类。妙在“轻风”飏起了 “地衣”,即美人们的舞步掀起了阵阵的微风,把地衣都掀了起来,使人很容易联想到李煜的“红锦地衣随步皱”(《浣溪沙》)的场面。结句的“七弦乱入十三徽,马嘶人未归”,把一方面在尽情的寻欢作乐,一方面在痴情的倚栏凝望,恰切而形象地表现了出来。“七弦”是琴的代称,“十三徽”是琴弦上指示音节的十三种标志,而“乱”则是指乐曲的最后一章。言配合舞蹈的音乐,已经演奏了各种曲调,而她却只听到了“马嘶”,没有见到人归,则其盼望之切,失望之深,完全表现了出来,表现得又是那样的细腻,那样的余味无穷。

阮郎归

词牌名。又名宴桃源、醉桃源、碧桃春、道成归、濯缨曲。双调。据《幽明录》,汉明帝永平五年,剡县刘晨、阮肇共入天台山,遇二女子,姿质妙绝,遂停半年。求归,至家子孙已至7世。词名即取此义。始见于南唐李煜词。

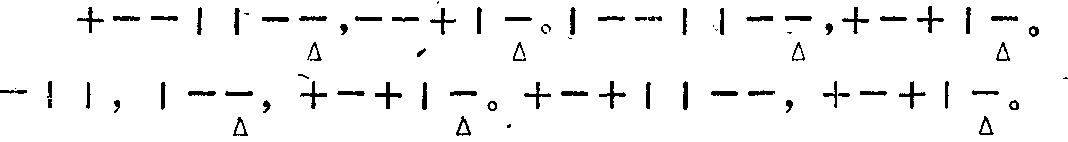

全词上下两片,共9句47字。上片句句押韵,下片第二、三、四、五句押韵,均用平声韵。常用格体为:

平仄仄平平(韵),平仄平(韵)。平仄仄平平(韵),平仄平(韵)。

仄,仄平平(韵),平仄平(韵)。平仄仄平平(韵),平仄平(韵)。

阮郎归

词牌名。又名《宴桃源》、《醉桃源》、《碧桃春》、《道成归》、《濯缨曲》。双调。据《幽明录》,汉明帝永平五年,剡县刘晨、阮肇共入天台山,遇二女子,姿质妙绝,遂停半年。求归,至家子孙已至七世。词名即取此义。始见于南唐李煜词。

全词上下两片,共九句四十七字。上片句句押韵,下片第二、三、四、五句押韵,均用平声韵。常用格体为:

(平)平(平)仄仄平平(韵),(平)平(平)仄平 (韵)。(仄)平(平)仄仄平平 (韵),(平)平(仄)仄平 (韵)。

(平)(仄)仄,仄平平(韵),(平)平(仄)(仄)平(韵)。(平)平(平)仄仄平平 (韵),(平)平(仄)仄平 (韵)。

- 悠远堂是什么意思

- 悠远的记忆 [墨西哥]胡安·鲁尔福是什么意思

- 悠远飘忽是什么意思

- 悠逖是什么意思

- 悠逗是什么意思

- 悠逸鹤翥是什么意思

- 悠邈是什么意思

- 悠锤贯顶是什么意思

- 悠長是什么意思

- 悠长是什么意思

- 悠长之趣,不得于丑酽,而得于啜菽饮水。是什么意思

- 悠长而响亮的声音打破寂静是什么意思

- 悠闲是什么意思

- 悠闲不迫是什么意思

- 悠闲享乐的情态是什么意思

- 悠闲从容是什么意思

- 悠闲从容地过日子是什么意思

- 悠闲从容的样子是什么意思

- 悠闲先生是什么意思

- 悠闲地坐着是什么意思

- 悠闲地远望是什么意思

- 悠闲地随意行走是什么意思

- 悠闲如意是什么意思

- 悠闲安乐是什么意思

- 悠闲安定是什么意思

- 悠闲安逸是什么意思

- 悠闲安逸,自得其乐是什么意思

- 悠闲安静是什么意思

- 悠闲安静处是什么意思

- 悠闲尽兴地游是什么意思

- 悠闲度日是什么意思

- 悠闲得意的样子是什么意思

- 悠闲懒散是什么意思

- 悠闲放任是什么意思

- 悠闲放达是什么意思

- 悠闲欣赏风光美景的宰相是什么意思

- 悠闲流散的鬼神是什么意思

- 悠闲的样子是什么意思

- 悠闲的游客是什么意思

- 悠闲纯朴是什么意思

- 悠闲自在是什么意思

- 悠闲自在地饮洒是什么意思

- 悠闲自在的岁月是什么意思

- 悠闲自在的样子是什么意思

- 悠闲自在的隐者生活是什么意思

- 悠闲自在,从容不迫是什么意思

- 悠闲自在,自得其乐是什么意思

- 悠闲自在,自感安适是什么意思

- 悠闲自在,自感快乐是什么意思

- 悠闲自在,自感快乐和满足是什么意思

- 悠闲自在,自感满足是什么意思

- 悠闲自得是什么意思

- 悠闲自得悠然自得是什么意思

- 悠闲自然是什么意思

- 悠闲舒畅是什么意思

- 悠闲舒适是什么意思

- 悠闲舒适,自由自在是什么意思

- 悠闲逸乐是什么意思

- 悠阔是什么意思

- 悠阳是什么意思