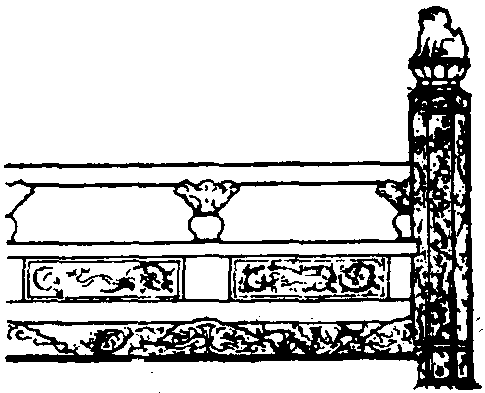

闌楯 lánshǔn

亦作“欄楯”、“欄揗”。亦稱“钩欄”。殿上臨邊之飾,即隨屋勢高下所設曲折的欄杆,以防人失墜。據考古發現,距今約六千年前浙江餘饒河姆渡新石器遺址中,已有木構直欞欄杆。春秋銅器已有卧欞欄杆圖示。戰國銅匜則爲實心矮牆。漢畫像石及陶屋明器中,望柱、尋杖、闌板均已具備。唐木鈎闌式樣華麗,尋杖、闌板繪有彩色圖紋。宋沿唐制,多爲一層闌板,稱單鈎闌,二層者稱爲重臺鈎闌。用於石柱結束處的抱鼓石,始見於金代的蘆溝橋,宋畫中已有表現。《南史·梁宗室傳·蕭正義》:“正義乃廣其路,傍施欄楯。”《史記·袁盎鼂錯列傳》“百金之子不騎衡”唐·司馬貞索隱引《纂要》注曰:“宫殿四面欄,縱者云欄,横者云楯。”宋·李誡《營造法式補遺·諸作異名》:“钩闌,其名有八……五曰闌楯,六曰柃,七曰階檻,八曰鈎闌”。宋·孟元老《東京夢華録·三月一日開金明池瓊林苑》:“又西去數百步乃仙橋,南北約數百步,橋面三虹,朱漆闌楯,下排雁柱,中央隆起,謂之駱駝虹,若飛虹之狀。”《三才圖會·宫室》引王逸注云:“縱者欄,横者揗,揗間子曰櫺。欄揗,殿上臨之,亦以防人失墜,今言鈎欄是也。”參見“闌干”條。

![]()

宋式重臺鈎欄

《中國建築史》

- 原子消费理论是什么意思

- 原子秒是什么意思

- 原子秒的复现是什么意思

- 原子荧光光谱分析是什么意思

- 原子频标是什么意思

- 原平市是什么意思

- 原敬是什么意思

- 原料、材料、燃料费用计算是什么意思

- 原料与配方是什么意思

- 原料中钙镁含量的约测是什么意思

- 原料加氨量的确定是什么意思

- 原料卤水的配制是什么意思

- 原料卤水预冷是什么意思

- 原料和成品中游离腐殖酸的测定是什么意思

- 原料和成品中腐殖酸总量的测定(重铬酸钾法)是什么意思

- 原料和配方是什么意思

- 原料和配方是什么意思

- 原料场的选择与布置是什么意思

- 原料场贮料量的计算是什么意思

- 原料库是什么意思

- 原料特性与浮硼、浮钾条件是什么意思

- 原料的准备和处理是什么意思

- 原料的干燥是什么意思

- 原料的收集、打捆、堆垛与贮存是什么意思

- 原料皮是什么意思

- 原料皮的保管是什么意思

- 原料皮的保藏是什么意思

- 原料皮的来源是什么意思

- 原料皮的结构是什么意思

- 原料皮的贮存、包装及运输是什么意思

- 原料盐的理化性质是什么意思

- 原料肉的修整是什么意思

- 原料肉的修整要求是什么意思

- 原料肉的解冻是什么意思

- 原料肉的选择是什么意思

- 原料苦卤的预处理是什么意思

- 原料质量是什么意思

- 原料贮存、保管的要求是什么意思

- 原料选择与配方确定的评述是什么意思

- 原有肝病的药物治疗是什么意思

- 原木材积表是什么意思

- 原木材积表是什么意思

- 原木桩材积计算表是什么意思

- 原本地质档案验收办法(试行)是什么意思

- 原材料利用情况审计是什么意思

- 原材料利用率是什么意思

- 原材料和工具的准备是什么意思

- 原材料因素控制是什么意思

- 原材料处理是什么意思

- 原材料审计是什么意思

- 原材料标准化是什么意思

- 原材料综合利用率是什么意思

- 原民主德国土地私有化立法是什么意思

- 原民主德国土改机构立法是什么意思

- 原民主德国土改目标立法是什么意思

- 原民主德国土改面积立法是什么意思

- 原汁猪肉是什么意思

- 原油破乳剂PPG型聚氨酯是什么意思

- 原状土柱法是什么意思

- 原状土柱法是什么意思