長城 chángchéng

即天府。

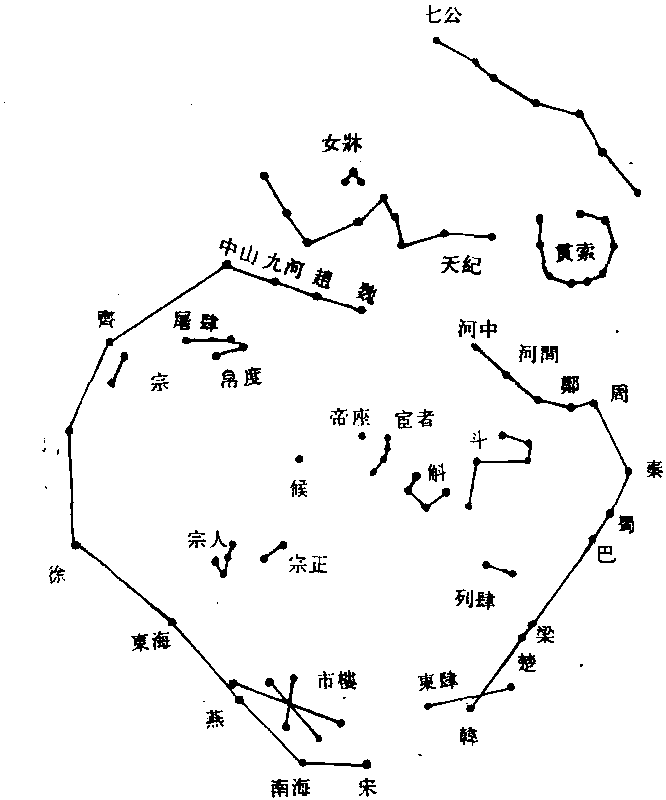

天市垣圖

古代名物 > 宫室類(上) > 城邑部 > 城垣 > 長城1

長城1 chángchéng

指春秋戰國時,秦、楚、齊、燕、趙、魏、中山等國。爲互相防禦,在形勢險要地帶所修築的高大的牆。《管子·輕重》:“長城之陽魯也;長城之陰齊也。”《史記·蘇秦列傳》:“西有長城之界,北有河外、卷、衍、酸棗。”北魏·酈道元《水經注·潕水》:“盛弘之云:葉東界有故城,始𪟾縣,東至瀙水達比陽界,南北聯聯數百里,號爲方城,一謂之長城。”參閲清·顧炎武《京東考古録·考長城》。

古代名物 > 宫室類(上) > 城邑部 > 城垣 > 長城2

長城2 chángchéng

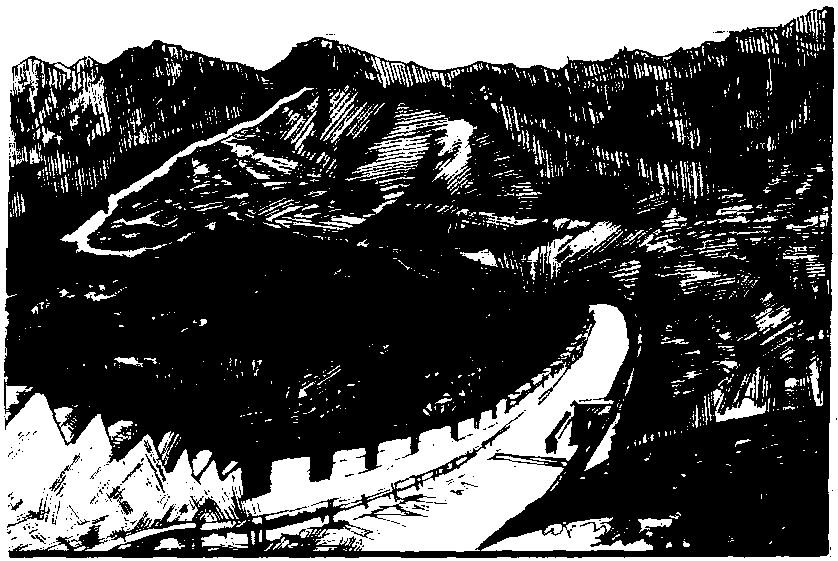

指萬里長城。秦始皇統一六國後,爲防禦北方匈奴貴族侵擾,於公元前214年將秦、趙、燕三國北部原有的長城連貫爲一。西起甘肅臨洮,東經固原、隆德、六盤山、綏德渡河,再經山海關直達遼寧南部,綿延萬餘里,遺迹至今尚存。此後,漢、北魏、北齊、北周、隋、明歷代都曾繼續修築長城。明代爲防禦韃靼、瓦刺貴族侵擾,自洪武至萬歷,前後修築長城達十八次,其重要地段爲山海關至嘉峪關,緣山起築城垣,號稱邊牆和次牆,此即今日之長城,總長約六千七百多公里,俗謂萬里長城。氣魄宏偉,是世界歷史上的偉大工程之一。《史記·秦始皇本紀》:“適治獄吏不直者,築長城及南越地。”《史記·蒙恬列傳》:“秦已并天下,乃使蒙恬將三十萬衆北逐戍狄,收河南。築長城,因地形,用制險塞,越臨洮,至遼東,延袤萬餘里。”

明代長城

- 北山鲜卑是什么意思

- 北山麻村是什么意思

- 北山黄公是什么意思

- 北岗子遗址是什么意思

- 北岚是什么意思

- 北岛是什么意思

- 北岛 北岛诗选是什么意思

- 北岛奇观是什么意思

- 北岛的《宣告》与杜甫的《蜀相》对比分析是什么意思

- 北岛诗选是什么意思

- 北岛(老挝)是什么意思

- 北岩是什么意思

- 北岩书院是什么意思

- 北岫飞来幺凤落,东邻相去一牛鸣。是什么意思

- 北岭是什么意思

- 北岭一号墓是什么意思

- 北岭三四号墓是什么意思

- 北岭南岗元自熟,短杨高柳迩来新。是什么意思

- 北岭村是什么意思

- 北岭覆钟是什么意思

- 北岳是什么意思

- 北岳区一九四三年秋季反扫荡是什么意思

- 北岳厌利杀,玄功生微言。是什么意思

- 北岳国将是什么意思

- 北岳山房文集是什么意思

- 北岳庙是什么意思

- 北岳府君碑是什么意思

- 北岳恒山的传说是什么意思

- 北岳王庄王氏宗谱是什么意思

- 北岸是什么意思

- 北岸儿是什么意思

- 北岸子是什么意思

- 北峪村是什么意思

- 北峪河是什么意思

- 北峰山森林公园是什么意思

- 北峰村是什么意思

- 北崖是什么意思

- 北崖头村是什么意思

- 北崖头汉墓群是什么意思

- 北崖头遭遇战是什么意思

- 北嶽是什么意思

- 北嶽廟是什么意思

- 北巖書院是什么意思

- 北川是什么意思

- 北川县是什么意思

- 北川县志是什么意思

- 北川渠灌区是什么意思

- 北川禹里是什么意思

- 北川羌族自治县(永昌镇)是什么意思

- 北州集是什么意思

- 北巡守是什么意思

- 北巡私记是什么意思

- 北巡非汉后,东幸异秦皇。是什么意思

- 北左右卫是什么意思

- 北巨村是什么意思

- 北巴特尔福德是什么意思

- 北巴西郡是什么意思

- 北市剧场是什么意思

- 北市村是什么意思

- 北布哥维纳是什么意思