铜川市

陕西省辖市。位于陕西省中部,居陕北黄土高原南缘、关中平原北界,介于北纬34°50′—— 35°34′,东经108°34′——109′29′之间。北距延安247公里,南距西安125公里。与延安、渭南、咸阳3个地市毗邻。面积3882平方公里,其中耕地面积123.9万亩。地势西北高东南低,由北向南呈倾斜状。海拔700——1600米。辖区内最高处宜君南部的庙山,海拔1735米,最低处耀县石川河岔口河谷,海拔543米。市区海拔680——1000米。境内沟壑纵横,川原山丘交错,形成了土石山、梁峁丘陵、黄土残原和川原4个地貌区。年平均气温为10.6℃,年平均降雨量589毫米,无霜期170——206天,属温带季风气候。铜川矿产资源非常丰富。现探明或正在开采的矿产资源主要有煤、水泥石灰岩、电石灰岩、耐火粘土、陶瓷粘土、铝矾土、油页岩和铁矿等7类10多种,其中以煤炭储量最大,达30多亿吨。水资源总量为2.2亿立方米。森林资源丰富,有天然林60万亩,人工林29万亩,森林覆盖率14.7%。草地166万亩,其中草场152万亩。有野生植物618种,野生动物68种,中药材350多种。境内主要河流有沮河、漆水河、赵氏河、浊浴河、清峪河、白水河、雷塬河、五里镇河、王家河和清水河,分属渭河、洛河水系。全市人口76.9万人,其中农业人口42.9万人,占55.8%。境内居民以汉族为主,还有回、满、蒙古、壮、布依、侗、朝鲜、苗、锡伯、土家、藏、黎、白、纳西、土、裕固族等17个少数民族。辖耀县、宜君县、城区和郊区,下辖11镇,32乡,8个街道办事处。市人民政府驻城区红旗街。

铜川夏时属雍州,秦属内史地,西汉景帝始建祋祤县,三国改为泥阳,西晋称频阳,北魏为铜官,北周更名同官。此后归属更迭多次,但同官县名一直沿用。1946年因“同官”与“潼关”同音,治所又设在铜水之川,故更名为铜川。1949年5月1日,铜川县隶属三原分区行政督察专员公署,1953年1月直属陕西省政府,1958年4月改为省辖市。1961年9月1日改为县级市,1966年8月1日改为省辖市。铜川历史悠久,自北魏始设铜官县至今,已有1500多年历史。现有文物古迹28处。著名的有“两山两址”,唐代名医孙思邈行医隐居旧地药王山和唐皇李世民避暑、玄奘译经圆寂之地玉华宫遗址,是陕西省第一批重点风景名胜保护区。唐宋耀州窑遗址和佛教胜地香山,也吸引着众多中外游客。铜川是唐代大书法家柳公权、史学家令狐德𣏰和北宋著名画家范宽的故里。郊区北部的金锁关,是历代兵家必争的“榆塞秦关之襟喉要地”。位于市区南端的黄堡镇,曾是耀州瓷产地,新建的耀州窑遗址一号保护大厅就座落于此。香山寺院山势险峻,风光迷人,是佛教名刹之一。姜女祠和宜君的福地石窟,也是有名的文物古迹。铜川具有光荣的革命斗争历史,早在1927年就有了党的地下组织活动。耀县照金地区是当年陕甘边革命根据地,刘志丹、谢子长等革命前辈曾在这里生活和战斗过。1937年,贺龙、关向应同志率领红二方面军在郊区陈炉地区从事过革命活动。

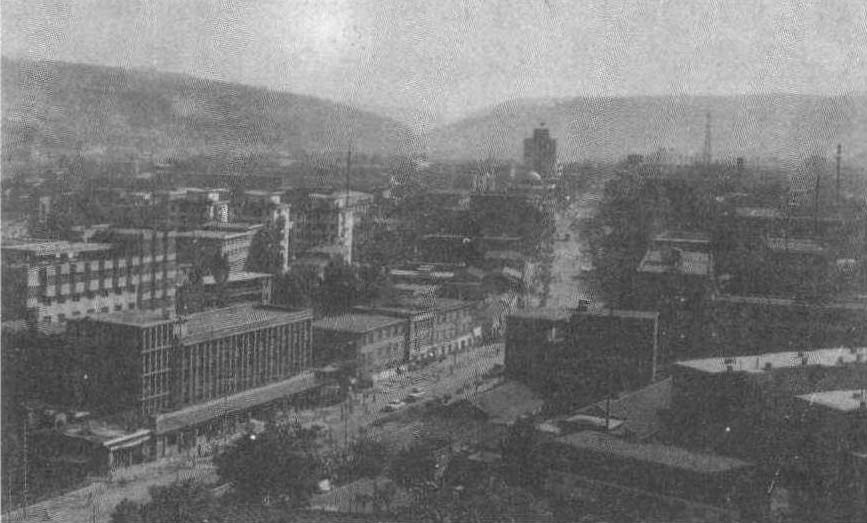

铜川市是一座新兴的工业城市。是西北地区最大的煤炭生产基地,被誉为镶嵌在渭北“黑腰带”上的一颗明珠。1949年以来,铜川已基本形成了以煤炭、建材为基础,陶瓷、冶金、机电、纺织为支柱的门类比较齐全的工业体系。现有工业企业504个,职工10.91万人。1990年完成工业总产值12.9239亿元。原煤产量达1000多万吨,占全省年产量的33%。水泥年产量180多万吨,占全省年产量的40%。驰名中外的“耀州瓷”就产于铜川。“耀州瓷”工艺技术精湛,史书有“巧如范金,精比琢玉”之称。1949年以来,铜川的“耀州瓷”得到迅猛发展,日用瓷产量占全省的66%。1978年以后,铜川的冶金、机械、纺织、轻工、化工、电子等行业蓬勃兴起,主要产品有电解铝、生铁、耐火材料、变压器、交流电机、静电除尘器、灯泡、人造水晶、棉布、化纤布、纱、地毯、服装、针织品、鞋帽、硫酸铝、电石、木糖醇、医药、医疗器械、白酒、啤酒、糖果、饮料、食品等。其中市铝厂的电解铝产量居全国47个地方铝厂之首。电解铝、木糖醇是省内独家生产的产品。工业产品中有100多个种类列入国家产品目录。铜川的农业已形成了以粮食为主体、多种经营和乡镇企业蓬勃发展的农村商品经济的新格局。主要生产小麦、玉米、大豆、蔬菜、油菜、苹果、烤烟等。1990年农业总产值为2.2亿元。农产品商品率为33%。1990年粮食总产18.7万吨,油料5800吨。多种经营逐步形成了果、油、烟、椒、畜5大支柱产业和11个骨干项目。铜川苹果以个大、皮薄、色艳、味美而享誉海内外;耀县线辣椒素有“椒中之王”的美称,油泼辣子系列产品,深受东南亚及香港客户的喜爱;宜君县草场辽阔,“秦川牛”发展很快。1990年,该市乡镇企业3087个,产值2.83亿元。从业人数3.7万。初步形成了一个多层次、多产业、多门类的农村经济体系。境内交通便利。有咸铜(咸阳至铜川市)、梅七(梅家坪至七里镇)两条铁路主线,西包(西安至包头)公路纵贯全市南北,支线公路72条,通达市内所有乡镇。三铜(三原至铜川)一级公路将在1992年内通车。全市有邮电局、所49个,邮程达841公里。5000门程控电话已经开通。年报刊发行量1566万份。城市建设已经初具规模。市区建成区面积17.8平方公里。住宅300多万平方米,市内公交营运线路长43公里,营运车辆94辆,年客运量2329万人次,已建成公路铁路立交桥3座;石油液化气年供气量546吨;有自来水厂4个,全年供水总量1201万吨;市区绿化面积覆盖率20%。大气污染综合指数已下降到2.67%。全市有商业网点4136个,从业人员1.2万人,社会商品零售总额5.49亿元;年财政收入8134万元。有教育学院1所,中等专业学校1所,中等技工学校3所。普通中学92所,教职工4640人,其中教师3328人,在校学生4.52万人;职业中学6所,在校学生1389人;小学1068所,教职工5179人,其中教师4561人,在校学生8.48万人;学龄儿童入学率98.5%。有科研机构354个,具有高、中级技术职称的人员3922人。医疗卫生机构181个,病床3441张。1990年,城市居民人均收入1058元,职工平均工资2089元,农民人均纯收入378.69元。

铜川市

位于陕西省中部,渭河平原北部,陕北黄土高原南缘。境内大部为黄土覆盖的丘陵地形,暖温带大陆性季风气候。1958年设市,面积760平方公里,人口40.4万。以采煤为主,并建有水泥、陶瓷、农机、化学等工业。咸铜铁路通此。

铜川市

陕西省辖市。位于陕西省中部,渭水支流漆水河纵贯市区。周为豳邑。秦属内史地。西汉至三国魏为祋祤县地。北魏太平真君七年(446年)始置铜官县,属北地郡。隋改为同官,属京兆郡。五代梁改属同州。唐改属耀州,宋、金、元因之。明清属西安府。1946年7月改名铜川县。1956年迁十里铺,1958年改为铜川市。

- 傲愎是什么意思

- 傲慢是什么意思

- 傲慢、顽固是什么意思

- 傲慢不从命是什么意思

- 傲慢不在乎的样子是什么意思

- 傲慢不恭是什么意思

- 傲慢不逊是什么意思

- 傲慢不逊;傲慢无礼是什么意思

- 傲慢不驯是什么意思

- 傲慢与偏见是什么意思

- 傲慢与偏见 [英国]奥斯丁是什么意思

- 傲慢仪态是什么意思

- 傲慢任性是什么意思

- 傲慢使人讨厌的作风是什么意思

- 傲慢侮狎是什么意思

- 傲慢固执是什么意思

- 傲慢地对待是什么意思

- 傲慢地对待当世是什么意思

- 傲慢地指使人是什么意思

- 傲慢地斜视,轻视是什么意思

- 傲慢地看待是什么意思

- 傲慢少礼是什么意思

- 傲慢强悍是什么意思

- 傲慢态度是什么意思

- 傲慢怠忽是什么意思

- 傲慢悖逆是什么意思

- 傲慢惨刻是什么意思

- 傲慢懈怠是什么意思

- 傲慢懒散是什么意思

- 傲慢放任是什么意思

- 傲慢放纵是什么意思

- 傲慢放肆是什么意思

- 傲慢放肆不谦逊是什么意思

- 傲慢放诞是什么意思

- 傲慢斜视是什么意思

- 傲慢无礼是什么意思

- 傲慢狂妄的君主是什么意思

- 傲慢狡猾是什么意思

- 傲慢的女孩是什么意思

- 傲慢的松露是什么意思

- 傲慢的样子是什么意思

- 傲慢看不起人的神气,或气概不凡是什么意思

- 傲慢自大是什么意思

- 傲慢自大的人是什么意思

- 傲慢自负,目空一切是什么意思

- 傲慢蛮横是什么意思

- 傲慢轻侮是什么意思

- 傲慢轻忽是什么意思

- 傲慢轻慢是什么意思

- 傲慢轻率是什么意思

- 傲慢邪辟是什么意思

- 傲慢骄傲是什么意思

- 傲慢,不顺从是什么意思

- 傲慢,高傲是什么意思

- 傲戏是什么意思

- 傲撇是什么意思

- 傲放是什么意思

- 傲敌是什么意思

- 傲散是什么意思

- 傲时江海狂心,怀古虹霓雄气。是什么意思