铁代谢iron metabolism

系指铁的吸收与排泄而言。正常成人体内约含铁3~4g,其中60~70%存在于血红蛋白内,约5%存在于肌红蛋白,15%存在于细胞色素酶类及多种氧化酶中,其余的以铁蛋白形式存在于肝、脾、骨髓、肠粘膜等处,对机体有重要作用。铁剂存在于各种食物中,成年男性每日摄入0.5~1.0mg(女性每日摄入1~2mg)即可补偿体内铁的消耗。在肠道内的胃酸和维生素C可促进铁吸收。正常每日从粪便排出少量铁。如体内铁缺乏(摄入过少、排出过多或需要量过多),可引起不同程度的贫血,服用铁剂便可矫治。机体内铁过多亦可引起疾病。

铁代谢

人体含铁总量为3~5g,其中约70%是以血红蛋白(Hb)形式存在,约5%存在于肌红蛋白及含铁的酶类中,20~25%以贮存形式存在,主要是铁蛋白及少量的含铁血黄素。在血浆中运输的铁仅占约0.1%,存在于运铁蛋白中。正常人每天有少量铁的摄入及排出。

铁的吸收 铁主要是在十二指肠及空肠上段进行吸收。每天食物中铁的含量平均约15mg,但被吸收的仅约1mg。Fe2+的吸收率高于Fe3+; 以络合物形式存在的铁(如血红素铁)的吸收率高于无机铁。因此,凡能将Fe3+还原成Fe2+的物质,例如半胱氨酸、谷胱甘肽等以及凡能与铁离子络合的物质,例如氨基酸、柠檬酸等有机酸及果糖等均有利于铁的吸收,而维生素C则兼有上述两个作用。胃液中的盐酸可促进铁蛋白中结合的铁游离出来,且其酸性可促使铁盐溶解,故亦有利于铁的吸收。磷酸盐含量高的食物,还有含草酸和植酸的蔬菜均不利于铁的吸收,因为这些物质能与铁形成不溶性的化合物。

肠粘膜上皮细胞对铁的吸收,受体内铁的储存量及造血活动的影响。铁储量越低或骨髓造血速度越快 (在出血,溶血或缺氧等情况下),铁的吸收就越迅速。在缺铁的情况下,铁的吸收可加速2~4倍。妇女因月经失铁,故铁的吸收率高于男性; 妊娠期妇女,尤其在后3个月时,铁的吸收率增高。关于铁吸收的调节机理,目前认为与肠粘膜细胞内铁蛋白含量有关。已知饥饿的荷兰猪肠粘膜内的铁蛋白量很少。当饲以铁时,其肠粘膜可新合成脱铁铁蛋白(ApoF) 并与铁结合成为铁蛋白 (F),后者的含量可增加20~50倍,当肠粘膜细胞内铁蛋白量多时,可阻断铁的吸收。铁离开肠粘膜细胞扩散入血的速度,则受到肠粘膜细胞内氧化还原水平的调节: 当细胞内氧还水平有利于Fe3+还原成Fe2+时,Fe2+与ApoF解离而扩散入血。例如当贫血时,粘膜细胞内氧含量低于正常,有利于还原作用,因而吸收入肠粘膜的Fe2+可直接扩散入血流,增加了铁的吸收。但肠粘膜中的铁蛋白不是铁的贮存形式,一般不被动用,可随细胞更新而脱落,有调节铁吸收的作用。

铁的运输 铁在血液中与β-球蛋白中的一种称为转铁蛋白(Tf)相结合而运输,Tf与铁的亲和力大于其它血浆蛋白,它是铁的特异性载体,每分子Tf上有二个Fe3+结合位置。与铁结合的Tf呈红色,但如无HCO3-存在时就不出现红色,故现认为HCO3-在Fe3+—Tf络合物中起中心的作用,每一个Fe3+与Tf结合需要一分子HCO3-。Tf在正常人血清中的浓度约260mg/dl;铁在血清中浓度约17.9μmol/L(100μg/dl),全部铁均与运铁蛋白相结合。每100ml血清中的Tf可以结合的铁的最大量称为血清总铁结合力(血清饱和铁),约为300μg/dl,(即约0.48gTf可结合300μg铁)。临床上常通过血清总铁结合力来测知血清中Tf的浓度; 现还可用免疫化学方法进行Tf的测定。血清铁和血清总铁结合力的百分比称血清铁饱和度,正常值为33~35%。

贮存于脾、骨髓等网状内皮系统中的铁也可以铁蛋白形式由血浆输送入肝,故在血浆中也有微量铁蛋白存在。

铁的储存 体内铁的储存有两种形式,而以铁蛋白为主。铁蛋白主要储存于肝,其次在脾、骨髓等网状内皮系统以及心、肾等器官中。铁蛋白为红棕色水溶性蛋白质,含铁量一般为17~23%。分子由二部分组成,核心部分是水化的氧化高铁及其磷酸盐的复合物[(FeO·OH)8,FeO (OPO3H2)],直径约2.3nm,周围是蛋白质外壳;蛋白质部分由24个亚单位(重18 500道尔顿)组成,称脱铁铁蛋白(分子量445 000),这样构成的铁蛋白分子呈立方形,周边长12.2nm。含23%铁的铁蛋白分子,其中铁原子数可超过2000个,但一般的铁蛋白中铁的含量并不饱和,血浆内也有微量铁蛋白,其浓度与体内铁的储存量呈正比,故能反映储存铁量。如上述血浆铁蛋白可能是从脾等网状内皮系统中释放而来。

铁的另一个贮存形式为含铁血黄素。它在大多数细胞中都存在,颗粒不溶于水,含铁量可达37%,分子比铁蛋白大得多。含铁血黄素的组成中还含有铁蛋白聚合物及铁与脂类等结合物。由于其不溶于水,故不如铁蛋白那样易被动用。当持续摄入过多含铁物质以致超过铁蛋白的贮存时,含铁血黄素可于肝内堆积,高时可出现机体中毒,这情况见于几年内多次输血的病人。

铁的排泄 成年男性每天排泄铁约1mg,与肠道吸收量相抵,以维持平衡。女性月经时排泄量增加约50%,此时肠道的吸收率也相应增加,铁的排泄途径主要是由肠粘膜上皮细胞脱落后从粪便排出。泌尿生殖道和皮肤的脱落也有少量排出,此外胆汁中亦有少量排出,铁的吸收及排泄量均甚小,因为体内含铁化合物中的铁在各组织中的代谢更新中可被贮存或再利用。

铁的作用 体内铁主要用以合成血红蛋白中的血红素(合成过程见“血红蛋白”条),其次是肌红蛋白中的血红素以及含铁卟啉衍生物的酶类等。

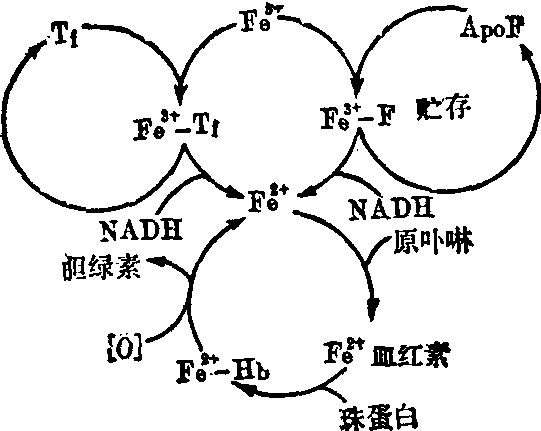

体内铁的吸收、运输、贮存及利用过程中经常有Fe2+及Fe3+之间的互变,两种皆是铁在体内存在的形式。在各组织中因不同条件而互变,铁蛋白中铁是Fe3+,和转铁蛋白相结合的亦为Fe3+。当Fe被利用时要先还原成2价。这一还原作用可能与维生素C、谷胱甘肽以及NADH有关; 反之Fe2+氧化生成Fe3+则与血浆亚铁氧化酶Ⅰ即铜蓝蛋白有关。脱铁铁蛋白具有氧化酶的活性,使铁蛋白中的铁离子保持三价。关于铁代谢中Fe2+与Fe3+之间的转变如下图:

铁代谢中Fe3+与Fe2+之间的互变(运输及贮存的铁为Fe3+,利用的铁为Fe2+)

铁代谢

人体正常含铁量成年男性约为50mg/kg体重,女性约35mg/kg。主要存在于血红蛋白(约占67%); 其次为网状内皮细胞和肝细胞(约占27%); 其余少部分存于肌红蛋白和各种含铁的酶; 在血浆中与运铁蛋白结合的铁则仅占0.1%。存于网状内皮细胞和肝细胞的铁,有铁蛋白和含铁血黄素两种形式,称为储存铁。血浆内亦有微量铁蛋白,其浓度与储存铁的量成正比,也与血浆铁相平衡。

每日饮食约含铁10~15mg,肠道的吸收率约为5~10%。动物性食物中的铁易被吸收;而维生素C和肉类、肝等食物能促进植物中铁的吸收。但受磷酸、草酸盐、谷类中的植酸盐及胰液等抑制。

在胃内食物经消化将铁释出,结合为高分子络合物三价胶状Fe(OH)3,与盐酸作用后成为FeCl3,使铁保持在可溶状态,再经维生素C等还原物质将三价铁还原成二价铁,然后主要在十二指肠和空肠上段被吸收,其余在小肠各段吸收小量。铁吸收量与肠粘膜量成对数直线关系,受体内铁贮存量、贮存铁状态及造血速度所影响,当铁贮存量减少或骨髓造血速度增加,则肠粘膜吸收铁的速度增快。铁被肠粘膜上皮细胞摄取后,一部分进入血流,二价铁被氧化成三价铁与β1球蛋白结合成运铁蛋白为转递形式; 另一部分则以铁蛋白的形式存于肠粘膜等细胞中,随细胞更新而脱落,对铁储存量的调节有一定作用。

正常血浆转运铁蛋白浓度女性约60~173μg/dl,男性76~158μg/dl。血浆中能与铁结合的β1球蛋白的总量称为总铁结合力,正常男性为249~387μg/dl,女性为204~429μg/dl。血清转运铁蛋白/总铁结合力×100=转运铁蛋白饱和度(%),正常值为33~35%。运铁蛋白于血浆与血管外间隙循环,与体细胞进行铁交换,主要供给骨髓造血; 在骨髓造血组织中与网织细胞特异受体结合,进入发育中的红细胞,参与血红蛋白的合成。衰老红细胞破坏后,贮存于脾脏、骨髓等网状内皮系统的铁以铁蛋白的形式运至肝细胞,然后由运铁蛋白再带至骨髓进行造血,循环往复使用。每日的交换量约为20mg。

体内铁每日损失量很小,主要从肠粘膜上皮细胞脱落经粪便排出,少量经皮肤上皮脱落排出。男性约每日0.5~1mg,行经妇女平均每日约2mg; 妊娠期平均每日约3mg。可据此而得出成人每日铁的需要量。

- 中苏关于外蒙古问题的照会是什么意思

- 中苏关于大连之协定是什么意思

- 中苏关于旅顺口之协定是什么意思

- 中苏关于苏俄红军开入中国国境以剿灭阿尔泰区白匪部队之协议是什么意思

- 中苏关于苏军进入东北对日作战后的关系协定是什么意思

- 中苏关于长春铁路之协定是什么意思

- 中苏关系正常化进程是什么意思

- 中苏友好互助同盟条约的签订是什么意思

- 中苏友好协会是什么意思

- 中苏友好同盟互助条约是什么意思

- 中苏友好同盟互助条约是什么意思

- 中苏友好同盟互助条约签订五周年纪念是什么意思

- 中苏友好同盟互助条约签订十周年是什么意思

- 中苏友好同盟互助条约签订纪念是什么意思

- 中苏友好同盟互助条约签订纪念(东北贴用)是什么意思

- 中苏友好同盟条约是什么意思

- 中苏友好同盟条约是什么意思

- 中苏友好同盟条约是什么意思

- 中苏友好同盟条约是什么意思

- 中苏友好文献是什么意思

- 中苏友谊铁路是什么意思

- 中苏合营股份公司是什么意思

- 中苏国境河流及界湖航行协定是什么意思

- 中苏复交是什么意思

- 中苏外交关系(1917—1927)是什么意思

- 中苏大论战与中苏关系恶化是什么意思

- 中苏对日关系联合声明是什么意思

- 中苏帕米尔争议问题是什么意思

- 中苏恢复邦交之换文是什么意思

- 中苏文化协会妇女委员会是什么意思

- 中苏文化协会新疆分会是什么意思

- 中苏文化协会湖南分会是什么意思

- 中苏文化协会湖南分会是什么意思

- 中苏新疆临时通商协定是什么意思

- 中苏暂行管理中东铁路协定是什么意思

- 中苏杜会主义阶段理论比较研究是什么意思

- 中苏民航公司是什么意思

- 中苏第一次信用借款是什么意思

- 中苏第三次信用借款是什么意思

- 中苏经济贸易史是什么意思

- 中苏经贸指南是什么意思

- 中苏绝交是什么意思

- 中苏美英关于普遍安全的宣言是什么意思

- 中苏联合公报是什么意思

- 中苏论战是什么意思

- 中苏论战是什么意思

- 中苏论战与毛泽东晚期阶级斗争理论的形成是什么意思

- 中苏贸易口岸是什么意思

- 中苏边境地区裁军谈判是什么意思

- 中苏边界问题是什么意思

- 中苏通商条约是什么意思

- 中苏通商条约是什么意思

- 中苏通商航海条约是什么意思

- 中英五口通商章程是什么意思

- 中英五口通商章程是什么意思

- 中英五口通商章程是什么意思

- 中英五口通商章程是什么意思

- 中英交收威海卫专约是什么意思

- 中英会订保工章程是什么意思

- 中英会议缅甸条款是什么意思