针刺补泻

指通过针刺腧穴,采用适当的手法激发经气以补益正气,或疏泄病邪而调节人体脏腑经络功能的治疗方法。凡针刺手法起扶助正气作用的称为补,起祛除病邪作用的称为泻。针刺补泻早在《内经》中即有记载,其所论补泻原则及方法为后世医家所遵循并有所发展,至今沿用的主要有迎随补泻、徐疾补泻,提插补泻,捻转补泻,呼吸补泻、开阖补泻等。详各条。近代亦有以较弱刺激为补,较强刺激为泻来分别补泻者。

针刺补泻

补泻是针刺手法中的一个重要问题。对补泻的研究不仅有重要的理论意义,也有极大的实用价值。补是补虚,泻是泻实。补泻二字,既指针刺的作用,又指具体的操作方法。在针灸临床中,论及虚实,有就体质而言的体虚体实;就病证而言的虚证实证;就针下得气状况而言的虚状实状。由于情况各异,所以针刺补泻的针对性、具体要求和具体操作也不一样。一般来说,针刺的作用,是补是泻,同针具、手法、穴位都有关系。如果仅就手法而言,则针刺补泻主要指的是毫针补泻。

单式补泻 一般有如下几种:

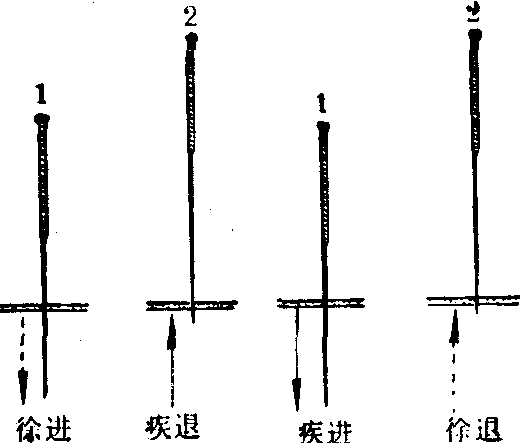

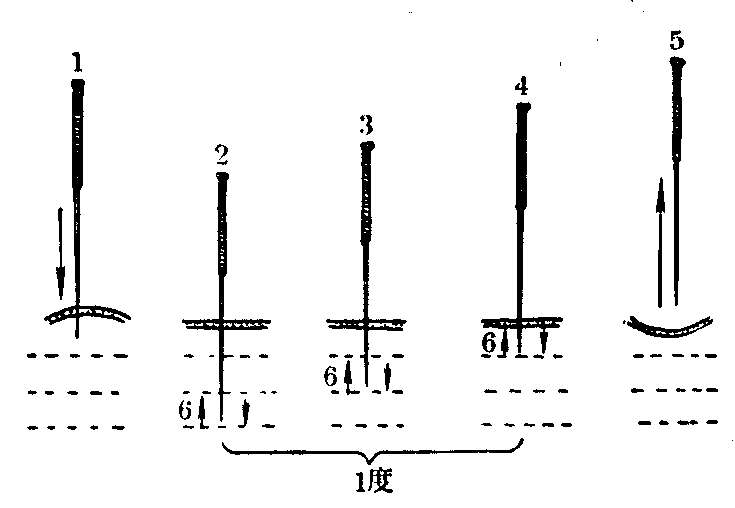

徐疾补泻 是掌握针刺进出的快慢以行补泻的一种方法,始见于《灵枢·九针十二原》:“徐而疾则实,疾而徐则虚”。据《素问·针解》解释:“徐而疾则实者,徐出针而疾按之;疾而徐则虚者,疾出针而徐按之。”这是从出针速度和扪穴开穴两个因素注释的。而《灵枢·小针解》则解释为:“徐而疾则实者,言徐内而疾出也;疾而徐则虚者,言疾内而徐出也。”这是说快速进针缓慢出针为补。现代研究证明,“徐内而疾出”的要点是在“徐内”上,以手着力而慢进针是求热感的有效方法,属于热补; “疾内而徐出”的要点是在“徐出”上,以手着力慢出针,是求凉感的有效方法,属于凉泻。所以,现代对徐疾补泻的解释,多从《灵枢·小针解》的提法。(图1、2)

图1 徐疾补泻法

图2 《素问·针解篇》徐疾补泻法

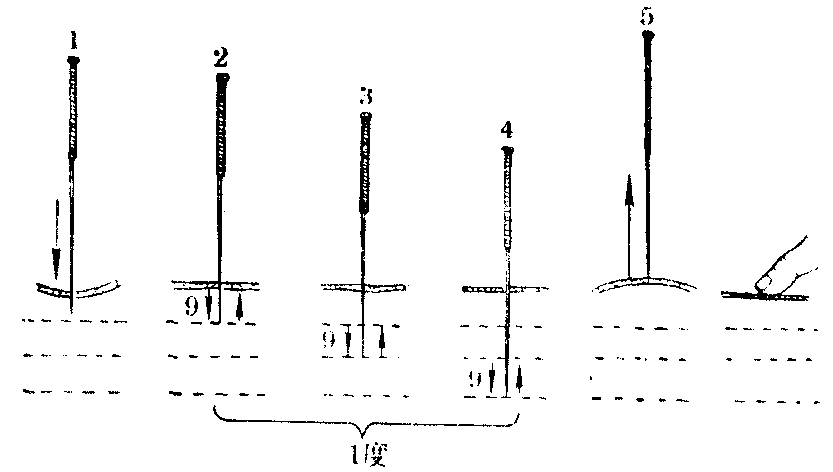

历代针灸家在《黄帝内经》的基础上,又发展了徐疾补泻的理论与实践,从徐疾补泻脱化出来“先浅后深”、“三进一退”和“先深后浅”、“一进三退”的补泻方法。其操作方法是,将预计刺入深度按照浅中深的层次分为天、人、地三部。补法是先刺入天部,继而进到人部,后达地部,在这三个层次的每层都行手法,使气至针下,这就是所谓“先深后浅”、“一进三退”。现代有人称这种手法为浅深补泻或进退补泻。

迎随补泻 首见于《黄帝内经》。如《灵枢·终始》说:“泻者迎之,补者随之,知迎知随,气可令和。”又《灵枢·小针解》说:“迎而夺之者泻也;追而济之者补也。”对于《黄帝内经》所说的“迎随”,《难经》及后世注家有多种解释,有的泛指为多种针刺补泻,有的认为只是指一种针刺补泻而言。当代学者对狭义的迎随补泻有三种说法:

❶依据《难经》的记载,以五行配五输穴,临床中将选穴与施行手法相结合,用补母泻子法。如《难经·七十七难》说:“迎而夺之者,泻其子也;随而济之者,补其母也。”

❷依据《素问·针解》关于“补泻之时者,与气开阖相合也”的见解和《灵枢·卫气行》关于“谨侯气之所在而刺之,是谓逢时”的理论,提出随着气行盛衰的时机而行补泻。即当其气方来正旺盛之时,迎而夺之;当其气刚去,已见衰减之时,追而济之。

❸依据元、明医书,如《针经摘英集》、《图注八十一难经》和《医学入门》等,掌握不同的针刺方向以行补泻。即针刺逆着经脉循行方向,称为迎而夺之,随着经脉循行的方向,称为追(或随)而济之。这种补泻法,又名针芒补泻或针向补泻。

呼吸补泻 是施术时结合患者的呼吸动作以行补泻的一种方法。始见于《素问·离合真邪论》: “吸则内针,无令气忤……。吸则转针,以得气为故,候呼引针,呼尽乃去,大气皆出故命曰泻。……呼尽内针,静以久留,以气至为故……,候吸引针,气不得出,各在其处,推阖其门,令神气留止,故名曰补”。在临床应用时,呼吸补泻必须与其它方法结合才能起到补泻的作用。现今多从“呼气时进针,吸气时出针为补;吸气时进针,呼气时出针为泻”来解释。

开阖补泻 是在出针时闭合针孔或者开大针孔以行补泻的一种方法。在《黄帝内经》多处都曾提到这种方法。具体操作是: 出针后于穴位上速加揉按,促使针孔闭合,不令经气外泄称补;反之,出针时摇大针孔,不加揉按,而令邪气外泄称泻。这种补泻方法也和呼吸补泻一样是一种从属的补泻手法,只能和其它方法结合应用。

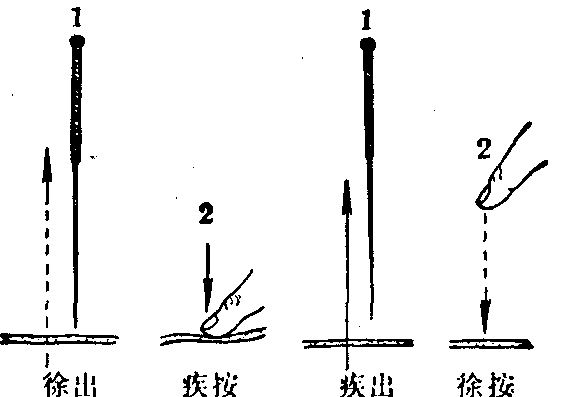

提插补泻 是运用提针、插针的动作以行补泻的一种方法,又称提按补泻。(图3) 首见于《难经·七十八难》:“得气因推而内之是谓补;动而伸之是谓泻。”提插补泻在临床应用上和单纯地用提插以催气的方法有所区别。《金针赋》说:“插针为热,提针为寒”。《医学入门》说:“凡提插,急提慢按如冰冷,泻也;慢提急按火烧身,补也。”说明提可以引出凉的针感,为泻;插可以引出热的针感,为补。操作要领在于提插的“急”(或“紧”)、“慢”。具体方法是:针尖进入一定深度后,施行上下、进退的行针动作,就是将针从浅层插下深层,再由深层提到浅层,如此反复地上提下插。一般来说,先浅后深,重插轻提,提插幅度小,频率慢,操作时间短者为补法;先深后浅,轻插重提,提插幅度大,频率快,操作时间长者为泻法。

图3 提插补泻法

(1)插针法 (2)提针法

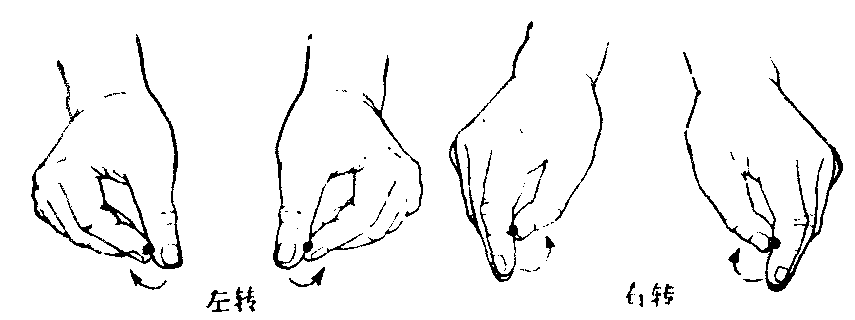

捻转补泻 是运用左转右转等捻转动作以行补泻的一种方法。所谓左转,是指术者右手拇指前进,食指后退,针身呈顺时针方向旋转;所谓右转,是指术者右手拇指后退,食指前进,针身呈逆时针方向旋转。(图4)转针的方法,首见于《黄帝内经》,但未涉及补泻问题。捻转补泻法大约出于宋代,在《席弘赋》中已经提到。明代《神应经》、《医学入门》和《针灸大成》等书,对捻转补泻又有所发展,尤以《金针赋》论述捻转补泻最为复杂。明清的多数学者认为左转为补,右转为泻。而在《金针赋》里,不仅有左转右转之分,还把男、女、午前、午后、阴经、阳经、腰以上、腰以下等不同因素加了进去。如说:“男子者,大指前进,左转,呼之为补,退后右转,吸之为泻,提针为热,插针为寒;女子者,大指退后右转,吸之为补,进前呼之为泻,插针为热,提针为寒。左与右各异,胸与背不同,午前者如此,午后者反之。”对于《金针赋》的说法,《医学入门》加以推崇,而明汪机、高武和吴崑等著名医家则有不同看法。汪机在《针灸问对》中说:“一日阴阳之升降,午前阳升阴降,午后阴升阳降,无分于男女也。考之《素问》、《难经》,男女脏腑腧穴气血昼夜周流无不同,今赋言午前、午后、男女补泻,颠倒错乱如此,悖经旨也甚矣。”现代一般认为: 拇指向前,实际是捻中带按,所以是补法;拇指向后,实际是捻中带提,所以是泻法。

图4 捻转补泻法

九六补泻 是根据《易经》奇数为阳,偶数为阴的理论,用九数或六数作为捻转或提插基数的一种补泻方法。李梴在《医学入门》中说:“凡言九者,即子阳也;六者,午阴也。但九六数有多少不同,补泻提插皆然。”一般来说,以九为基数时,其捻转或提插的次数,多于以六为基数者,所以次数多则刺激量大,次数少则刺激量小。为了使术者掌握刺激量,有规范可循,古人提出:补者以九为基数,轻者一九,可递增至九九;泻者以六基数,轻者一六,可增至六六。

复式补泻 主要有如下两种:

烧山火 是一种常用的复式补法。由于针后可以在局部或全身产生温热的感觉,所以名为烧山火。它是由徐疾、提插(或捻转)、九六、开阖等单式补泻法中的补法组合而成。(图5)《素问·针解》说:“刺虚则实之者,针下热也,气实乃热也。”是关于取热手法的最早论述。《标幽赋》说:“推内进搓、随济左而补暖”,是热补手法的操作要点。“烧山火”三字,首见于《金针赋》: “烧山头,治顽麻冷痹,先浅后深,用九阳而三进三退,慢提紧按,热至,紧闭插针,除寒之有准。”《针灸大成》中所记载的术式为“慢提紧按,分天、人、地三部行针,先浅后深,三进一退,行九阳数,鼻吸口呼,插针为热。”按《针灸大成》中所提示的原则,近些年来,国内形成了多种术式。较为常用的是: 爪切速刺,急进针于天部,得气(胀酸感)后搓针或行针九阳数,慢提紧按,再进到人部,三进到地部(人、地两部的操作与天部同),即可得热。然后将针由地部一次退到天部,稍停针再慢慢出针,急闭针孔。如不热,退至天部后不出针,再依前法施术。此外,国内尚有人报道了一些变法,如紧握针用力慢插,由天部经人部到地部;将针速刺,入针后求胀痠感然后向一方搓针,针被裹紧后用力插针,或用爪甲向下刮针亦可求热等。一般来说,肌肉丰满处易于成功,四肢末梢和头面部不宜使用。即使采用亦应适可而止,要有此证方用此法,不出热者不可强求。

图5 烧山火手法

透天凉 是一种常用的复式泻法。因针后可在局部或全身产生凉感,所以名为透天凉。它是由徐疾、提插(或捻转)、九六、开阖等单式补泻法中的泻法组合而成。(图6)《素问·针解》说:“满而泻之者,针下寒也,气虚乃寒也。”这是取凉手法的最早论述。透天凉的提法也是首见于《金针赋》:“透天凉,治肌热骨蒸,先深后浅用六阴而三出三入,紧提慢按、徐徐举针,退热之可凭。”至《针灸大成》就更臻完备。其术式为: 紧提慢按,分天、人、地三部行针,先深后浅,三退一进,行六阳数,口吸鼻呼,提针为寒。根据上述原则,近年来,国内多用的术式是: 爪切速刺,随吸气后缓缓进针一次,到地部,得气(麻感)后捻转或紧提慢按(用六阴数),再将针提至人部依前法施术,最后将针提到天部仍用前法施术,稍停针,急速出针不闭针孔。如不凉,依前法再施,反复操作。透天凉的变法是将针插入地部得气后握紧针柄向上用力慢提,或插针至地部,得麻感,将针缠紧后,用飞法向上提针。

图6 透天凉手法

现代的一些研究者颇为重视烧山火与透天凉手法的基础针感,多数认为在取得胀痠针感的基础上易于取热;而在取得麻感的基础上易于取凉。国内研究结果表明,由于手法娴熟程度不同,病人的病情以及所选择的术式不同,取热取凉的阳性率也有差异。如有报道自觉有热感的高者可达89.0%,低者仅34.1%; 自觉有凉感者高的为79.0%,低的为52.3%。测温时温度升高率高的为68.1%; 低的为65.8%。平均升高1.10℃,降温为1.15℃。此外,所测得的温度与自觉反应并不完全一致。一般说来,热的阳性率高于凉的阳性率。说明求热易于求凉。凉,热手法各有其一定的适应证。实验研究和临床观察表明,产生凉热感觉可能是血管舒缩的结果。

补泻兼施 阳中隐阴与阴中隐阳,是属于凉热混合,补泻兼施的一组复式补泻。阳中隐阴是先补(热)后泻(凉),以先补为主,补中有泻。其要点是于同一穴位中之浅层行烧山火,后在深层行透天凉。阴中隐阳则相反。这两种方法的提出最早见于《金针赋》。

平针法 首见于《神应经》,是一种介于补泻之间,即非补又非泻的操作方法。其特点是刺激量较小,不快不慢的左右捻转和上下提插,以得气为度。这里的“平”有平和之意,用于不虚不实或虚实难辨之证。近代有人把这种平针法称之为“平补平泻”。而“平补平泻”之法早在《神应经》中就已有明确论述,是指先泻邪气,后补真气的方法,也就是在同一穴中先补后泻,它与平针法完全不同。

补泻的实验研究 建国以来许多单位对补泻手法进行多方面(包括临床和动物实验)的研究,探讨了针刺补泻手法的特异作用、补泻效应与病情虚实的关系、针刺补泻对机能的影响等。在热补与凉泻手法方面,有人通过同体对照看到烧山火补法可使体温平均升高摄氏一度,透天凉泻法则下降两度以上,而对照组则无变化。这些实验表明,针刺引起的体温变化不限于局部,而是一种全身反应。但前者较后者显著。有的报告指出,这种温度变化还有循经的倾向。但也有的实验结果没有看到皮温的升降变化与补泻手法有关; 而是看到原来皮温低有升高趋势,原来皮温高则有下降趋势。也有的人使用肢体容积脉波描记法观察了凉热补泻时的血管运动反应,结果看到烧山火的热补手法可引起血管舒张; 而透天凉的凉泻手法能引起血管收缩。还有用反射式光电血管容积描记器来观察血管容积脉搏图的。其结果补法引起血管容积脉搏增大者达68.1%,缩小或不变者为31.9%;泻法所增大者为49.4%,缩小或不变者为50.6%。还有人观察了烧山火、透天凉两种补泻手法对血糖和血浆柠檬酸含量的影响,其结果是烧山火手法使其含量明显增高,透天凉手法则明显降低。最近有人应用红外线成像、甲皱微循环等观察方法研究徐疾补泻手法。结果表明,不同补泻手法确能引起皮肤温度上升或下降,肢体血管的舒张或收缩。在用捻转方法的实验研究中,可以看到针刺足三里穴,拇指向前捻针唾液淀粉酶含量上升,拇指向后捻则降低; 若一左一右地捻转则介于二者之间。针刺家兔足三里穴,可以引起阑尾蠕动增加,而在双侧同时施针时,比单侧作用更明显;对照的昆仑穴组则无明显影响。在大椎穴上进针后捻转5~6次,留针约20分钟,出针时再捻转5~6次,可使网状内皮系统吞噬能力提高73%;而于进针后在约20分钟内每隔4分钟就捻转5~6次,这种强度的捻转刺激,反而使网状内皮系统的吞噬能力降低30%。

- 长安乡是什么意思

- 长安书事寄卢纶 - 唐·李端是什么意思

- 长安五侯华阁开,嘉宾列坐倾金罍。是什么意思

- 长安交游者一首赠孟郊 - 唐·韩愈是什么意思

- 长安亭是什么意思

- 长安令丞是什么意思

- 长安令寺是什么意思

- 长安众富儿,盘馔罗膻荤。不解文字饮,惟能醉红裙。是什么意思

- 长安伤春是什么意思

- 长安何处在是什么意思

- 长安何处在,只在马蹄下是什么意思

- 长安八景宴是什么意思

- 长安八街是什么意思

- 长安公乘广上书案是什么意思

- 长安公子是什么意思

- 长安共日边近远是什么意思

- 长安冬夜书情是什么意思

- 长安冬里效东野是什么意思

- 长安前进电器厂是什么意思

- 长安区(韦曲街道)是什么意思

- 长安十二门是什么意思

- 长安十日轻寒,春衫未试。是什么意思

- 长安十陵是什么意思

- 长安华严寺是什么意思

- 长安即事是什么意思

- 长安即事 - 唐·李频是什么意思

- 长安厨丞是什么意思

- 长安厨令是什么意思

- 长安厨令丞是什么意思

- 长安县是什么意思

- 长安县实验小学是什么意思

- 长安县志是什么意思

- 长安县旅游局是什么意思

- 长安县杜公祠是什么意思

- 长安县狱是什么意思

- 长安县第一中学是什么意思

- 长安县(古)是什么意思

- 长安又惊岁换,笑吹来、空点发成丝。是什么意思

- 长安古意是什么意思

- 长安古意 - 卢照邻 - 长安大道连狭斜,青牛白马七香车。玉辇纵横过主第,金鞭络绎向侯家。龙衔宝盖承朝日,凤吐流苏带晚霞。百丈游丝争绕树,一群娇鸟共啼花是什么意思

- 长安古意 - 唐·卢照邻是什么意思

- 长安古意 (唐)卢照邻是什么意思

- 长安古意(卢照邻)是什么意思

- 长安同日远是什么意思

- 长安君是什么意思

- 长安听百舌是什么意思

- 长安唱和诗集是什么意思

- 长安商场是什么意思

- 长安四市四长丞是什么意思

- 长安国际书法年会是什么意思

- 长安图是什么意思

- 长安图记是什么意思

- 长安地热田是什么意思

- 长安城是什么意思

- 长安城中多热官,朱门日高未启关;·重重帏箔施屏山,中酒不知屏外寒.是什么意思

- 长安城中谣是什么意思

- 长安城官窑遗址是什么意思

- 长安城旁乡帅是什么意思

- 长安城边东掖垣,凤凰池对青琐门。高才脱略名与利,日夕望君抱琴至。是什么意思

- 长安城里风烟好,锦绣溪头笋蕨肥。是什么意思