金匮要略方论

简称《金匮要略》。金匮类著作。东汉张机原著,宋林亿等人整理校订。三卷。机有《伤寒论》已著录。本书原为张氏所撰之《伤寒杂病论》中有关杂病部分。《伤寒杂病论》经晋王叔和编次后,其中论伤寒病部分另成一册,名《伤寒论》,而杂病部分一度散佚。至北宋仁宗时,校正医书局根据当时所存蠹简,经林亿等整理校订,将其中杂病部分厘为三卷,定今名。全书五万八千字,二十五篇、方剂二百六十二首。所述病证有:痉湿暍、百合、狐惑、阴阳毒、疟病、中风、厉节、血痹、虚劳、肺痿、肺痈、咳嗽上气、奔豚气、胸痹、心痛、短气、腹痛、寒疝、宿食、五脏风寒、积聚、痰饮、消渴、小便不利、淋病、水气、黄疸、惊悸、吐、下血、胸满、瘀血、呕吐、哕、下利、疮痈、肠痈、浸淫疮、跃厥、手指臂肿、转筋、阴狐疝、蛔虫、妇人妊娠呕吐、妊娠腹痛、妊娠小便难等。为我国现存较早论述杂病专书,对病因、病机、诊断、治疗、预防及护理等问题均有论述,为后世内科杂病学和妇产科学奠定基础,被后人尊为中医经典。有元刻本(有杨守敬跋),明万历二十七年(1559)海虞赵开美校刻本,清康熙二十二年(1683)文瑞堂刊本。一九五六年人民卫生出版社据明赵开美《仲景全书》本影印。陈苏生《怎样研究<金匮要略>》 (《浙江中医杂志》1956.6)、杨扶国》《试论“金匮要略”若干特点》(《江西中医药》)1964.7)、代立《试论<金匮要略>的主要学术思想》 (《湖北中医杂志》1980.2)可供参考。

金匮要略方论

简称《金匮要略》。3卷。东汉·张机撰。约成书于3世纪初。作者原撰《伤寒杂病论》16卷,魏晋时经王叔和整理后,其古传本之一名《金匮玉函要略方》3卷。1065年北宋校正医书局根据当时所存的蠹简文字重予整理编校,取其中以杂病为主的内容,略去伤寒部分,仍厘订为3卷,改名《金匮要略方论》。全书共25篇,方剂262首。所述病证包括内科杂病方面有:痉湿暍、百合、狐惑、阴阳毒、疟病、中风历节、血痹、虚劳、肺痈、咳嗽上气、奔豚气、胸痹、心痛、短气、腹满、寒疝、宿食、风寒积聚、痰饮、消渴、小便利淋、水气、黄疸、惊悸、吐衄、下血、胸满瘀血、呕吐哕下利、趺厥等40多种病证;外科方面有痈肿、肠痈、刀斧伤、浸淫疮等病证;女科方面有经、带、杂病、妊娠及产后等病证。此外还记述了急救卒死、脏腑经络病脉及饮食禁忌等。书中总结了汉代以前的丰富临床经验,提供了辨证论治及方药配伍的一些基本原则。本书介绍很多实用有效的方剂,直到现在仍较广泛地应用于临床。但书中也有个别封建迷信或不切合实际的内容。自北宋刊行本书以后,历代注释及研究《金匮要略》的著作颇多,故有多种刊本和注本。

金匮要略方论

简称《金匮要略》。东汉张机撰于三世纪初。原为《伤寒杂病论》中的杂病部分。经晋·王叔和整理后,与《伤寒论》分开,更名为《金匮玉函要略方》,共3卷。后北宋校正医书局又根据所存的残简原文予以重新编校,改名为《金匮要略方论》,仍为3卷。以内科杂病为主,共25篇,方262首。总结了东汉以前的丰富的临床经验,为临床医学的进一步发展奠定了基础。

116 金匮要略方论

中医四大经典之一。东汉张仲景撰。约成书于三世纪。合《伤寒论》、《杂病论》为一的十六卷原本,早已亡佚。约在宋仁宗(1023—1063)时,翰林学士王洙在馆阁中发现一部十六卷的删节本,名《金匮玉函要略方》3卷。上卷论伤寒,中卷论杂病,下卷载方药及疗妇人病诸法。林亿等校印医书时,取其中以杂病为主的内容,略去伤寒部分,仍为3卷,改名《金匮要略方论》。该书共25篇,608条,方剂262首,除第一篇“脏腑经络先后病脉证”属绪论性质,第二十四“禽兽鱼虫禁忌并治”、第二十五“果实菜谷禁忌并治”两篇叙述各种饮食禁忌以及中毒、解毒、第二十三篇为杂疗方外,其余二十一篇,分别列述了四十四种病证。本书总结了汉代以前的丰富临床经验,提供了辩证论治及方药配伍的一些基本原则。方剂的应用往往是一方治疗多病。同时一病又可用数方,许多有效的方剂目前仍广泛应用。

金匮要略方论

以论述内科杂病为主的奠基性中医临床经典著作。简称《金匮要略》。东汉张仲景撰于三世纪初。作者原撰《伤寒杂病论》,经西晋王叔和编集后,其古传本之一名 《金匮玉函要略方》,共3卷。北宋治平2年 (1065),校正医书局孙奇、林亿等根据宋仁宗时翰林学士王诛在馆阁中发现的蠹简文字,重新加以整理编校,取其中以杂病为主的内容,仍厘订为3卷,改名《金匮要略方论》。由于此书迭经后人整理,书中已附有一些东汉以后医家的方论,但其主要内容仍为仲景手著。全书共25篇,阐述内科等病症数十种,治疗方剂262首,其编法的特点是将方剂列于病症之下,使学者便于检用;又选取魏晋迄北宋初一些名医、名著中散在之效方,附于有关病篇之后。所述病症包括内科杂病方面的有: 痉病、中暍、百合病、狐惑病、疟病、中风、历节、血痹、虚劳、肺痈、咳嗽上气、奔豚气、胸痹、心痛、短气、腹满、宿食、痰饮、消渴、水气、黄疸、惊悸、吐衄、下血、胸满、瘀血、呕吐哕、下痢等40多种常见病。诊病突出脏腑辨证,施治示后人以脉证规范。其辨证论治的思想方法,为中医内科学及其他临床学科奠定了基础。除内科病症外,此书也兼论部分其他临床科病症的证治。妇产科如月经病、妇人杂病、妊娠及产后等病症;外科如肠痈、浸淫疮等病症。此外还载述急救猝死、脏腑经络病脉、饮食宜忌、中毒等内容。仲景论病,较重视病因、病机之阐析,施治调理、法、方、药之精挈合拍。书中总结了东汉以前有关杂病的丰富临床经验,为后学者提供了辨证论治和方药配伍的基本原则。治疗部分所列述的大量实用效方,具有较高的临床价值,是作者“勤求古训,博采众方”,并在前人方治基础上所进行的总结、提高。此书不仅内科临床工作者须予必读,视为经典;于后世各科医疗实践和方剂学的发展,也做出了重大贡献。《金匮要略》体现了整体观念的思想方法,并承袭了《内经》中“治未病”和“治病必求于本”的防治思想。在诊治方面,已客观地表述了“八纲”(阴、阳、表、里、虚、实、寒、热),“八法” (汗、吐、下、和、温、清、补、消)。书中以内服方法为主,同时,也记述了丰富的多种外治法。如其中用人工呼吸配合运动肢体等其他急救措施抢救“自缢”等。《金匮要略》是一部具有深远影响的名著,自元代迄今,其注释本近百种,古注本中最早为元代赵以德 《金匮要略衍义》; 最著名为清代尤在泾《金匮要略心典》,建国前后陆续出版或刊印 《金匮要略》较有特色的注本、语译本有:曹颖甫的《金匮要略发微》、陆渊雷的《金匮今释》、余无言的《金匮要略新义》、南京中医学院的《金匮要略译释》、中医研究院的《金匮要略语译》、湖北中医学院的《金匮要略释义》、成都中医学院的《金匮要略选读》等。该书在国际上也有较大影响,国外也有有关此书的注本和研究性著作。《金匮要略》刊本较多。现存最早有元刻本;另有多种明清刻本,其中又以 《医统正脉》本、《四部丛刊》本较为著名;此外还有数种日刻本。中华人民共和国成立后有影印本、排印本等。

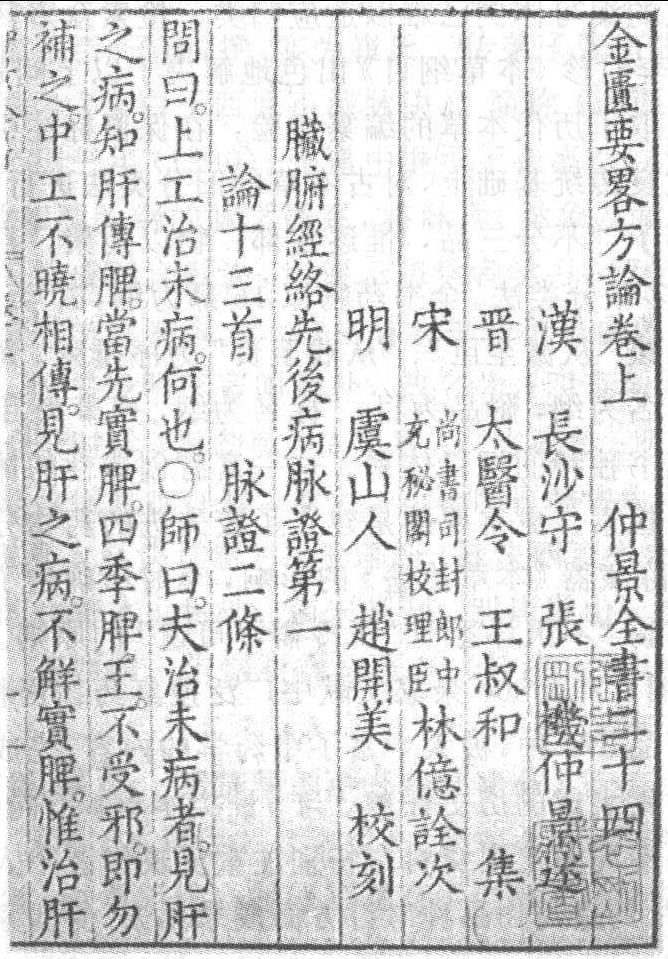

《金匮要略》 书影

金匮要略方论

经典医书之一。简称《金匮要略》、《金匮》。汉末张仲景撰。约成书于3世纪初。作者原撰《伤寒杂病论》16卷,魏晋时经王叔和整理后,其古传本之一名《金匮玉函要略方》3卷。1065年北宋校正医书局根据当时所存的蠹简文字重予整理编校,取其中以杂病为主的内容,仍厘订为3卷,改名为《金匮要略方论》。书中论述内、外、妇等科杂病,据病辨证,阐述各病的病因、诊断、治疗和方药,载方262首。本书总结了汉以前治疗杂病的经验,为临床医学的发展奠定了基础。

金匮要略方论

见 《金匮要略》。

金匮要略方论jīnkuìyàolüèfānɡlùn

医书。简称《金匮要略》。3 卷。东汉·张仲景撰于3 世纪初。作者原撰《伤寒杂病论》。经晋·王叔和整理后, 其古传本之一名《金匮玉函要略方》, 共3 卷。后北宋校正医书局根据当时所存的蠹简文字重予编校, 取其中以杂病为主的内容, 仍厘订为3 卷, 改名《金匮要略方论》。全书共25 篇, 方剂262 首, 所述病症以内科杂病为主, 兼有部分外科、妇产科等病症。该书总结了东汉以前的丰富临床经验, 提供了辨证论治及方药配伍的一些基本原则, 介绍了不少实用有效的方剂, 为临床医学奠定了基础。现有多种刊本及注本。

《金匮要略方论》

《金匮要略方论》系内科杂病专著。简称《金匮要略》。东汉·张仲景撰于三世纪初。仲景原撰《伤寒杂病论》,经西晋·王叔和编集后,其古传本之一名《金匮玉函要略方》,共3卷。北宋·治平2年(1065年),校正医书局孙奇、林亿等根据宋仁宗时翰林学士王洙在馆阁中发现的蠹简文字,重新加以整理编校,取其中以杂病为主的内容,仍厘订为3卷,改名《金匮要略方论》。由于此书迭经后人整理,书中已附有一些东汉以后医家的方论,但其主要内容仍为仲景手著。

全书共25篇,以论述内科杂病为主,是奠定我国临床医学基础的重要古典医籍之一。所述病证属于内科方面的有:痓(痉)、湿、暍、百合病、狐惑病、阴阳毒、疟病、中风历节、血痹、虚劳、肺痈、咳嗽上气、奔豚气、胸痹、心痛、短气、腹满、寒疝、宿食、风寒积聚、痰饮、消渴、小便不利、淋病、水气、黄疸、惊悸、吐血、下血、胸满、吐血、呕吐哕、下利等四十多种病证;外科、伤科方面有: 痈肿、肠痈、浸淫疮、刀斧伤等病证。另有女科病证的专篇论述。《金匮要略》总结了东汉以前的丰富诊疗经验,当时对多种疾病的病因认识,已明确地归纳为三大类,并将体虚感受外邪、从经络传入脏腑(所谓“内所因”)列于发病的首位。在诊断上重视四诊合参,辨证以脏腑经络为重点,结合营卫气血、阳阴五行等理论。在论治方面,重视预防和早期治疗,所谓“上工治未病”(《金匮要略·脏腑经络先后病脉证第一》)。强调在治病时必须照顾整体,调整脏腑功能。书中第2篇至22篇介绍多科病证的脉证治疗,论述精要,为读者提供了辨证论治及方药配伍的一些基本原则。此书分篇的特点是将类似症候或病位相近的病证合编于一篇,便于读者分析比较。所论每种病证的不同症型和不同阶段的治疗,以及“同病异治”和“异病同治”的临床实践,启发后世业医者在临证过程中必须善于思考,辨证精细,还须学习掌握治疗中的圆机活法。

此书共收集方剂262首(包括后人整理编校时所加入的附方在内),方剂的特点和《伤寒论》方一样,具有药味精炼、配伍严密、主治明确的特点,被后世誉为“众方之祖”,或称之为“经方”。《金匮要略》所收载的大部分选方,确有较高的疗效,如大柴胡汤、泻心汤、大建中汤、黄芪建中汤、防己黄芪汤、防己茯苓汤、鳖甲煎丸、当归生姜羊肉汤、半夏厚朴汤、厚朴七物汤、茵陈蒿汤、茵陈五苓散、甘麦大枣汤、酸枣仁汤、肾气丸、麦门冬汤、橘皮竹茹汤、葶苈大枣泻肺汤、黄土汤、枳术汤、括蒌薤白白酒汤、桂枝茯苓丸、温经汤、胶艾汤、大黄牡丹汤、薏苡附子败酱散、白头翁汤、苓桂术甘汤、十枣汤等方,均广泛地应用于临床,是后世方剂学发展和变化的重要依据。从全书内容尚可看出张仲景是一位善于运用多种治疗手段来治疗不同病证的临床家,除汤、丸、散剂内服和针灸治疗外,《金匮要略》尚载述了温熨、坐药、烙法、洗浴法、药摩、鼻内用药、吹耳、灌耳、浸足等外治法,为临床治疗学和保健卫生事业作出了不可磨灭的贡献。本书还记载了若干急救卒死的治法,特别是对自缢,书中生动地记述了如何用人工呼吸配合药疗、食疗、按摩、吹耳外治等综合治疗措施进行抢救,操作规程符合科学性。此外,书中另有脏腑经络病脉,摄生养慎以及饮食卫生、饮食禁忌和食物中毒的防治等论述。

《金匮要略》自北宋刊行后,历代均有刻本传世。目前我国所存最早为元刻本,藏于北京大学图书馆。建国后,商务印书馆据明·王肯堂所辑《医统正脉》本予以铅印(1954~1955年);人民卫生出版社则据明·赵开美刻本,于1956年出版影印本。至于历代注释和研究《金匮要略》的著作亦颇多。在古注本中,较早的全注本有元·赵以德所撰《金匮方论衍义》,此书诠释《金匮要略》较为详明,但刊本甚少流传。清代医家周扬俊评介赵氏此书“理明学博,意周虑审”。赵氏原编删去了北宋校正医书局整理本二十五篇中的最后三篇,后世注释《金匮要略》的医家,颇多引录他的见解。赵氏以后涌现了很多《金匮要略》的注家和注本,其中影响较大的有: 徐彬的《金匮要略论注》(撰于1671年),程林的《金匮要略直解》(刊于1673年),周扬俊的《金匮玉函经二注》(撰于1687年),沈明宗的《金匮要略编注》(刊于1692年),魏荔彤的《金匮要略方论本义》(撰于1720年),尤怡的《金匮要略心典》(撰于1729年),黄元御的《金匮悬解》(刊于1754年),吴谦的《订正金匮要略注》(刊于1742年),陈念祖的《金匮要略浅注》(刊于1803年),高学山的《高注金匮要略》(撰于1872年),唐宗海的《金匮要略浅注补正》(刊于1892年)等。在国外研究张仲景《金匮要略》较为著名的有日本·丹波元简的《金匮玉函要略辑义》(撰于1806年),丹波元坚的《金匮要略述义》(撰于1842年)等。

在上述注本中,又以尤怡的《金匮要略心典》最为著名,尤氏研究仲景学说很有心得,纂注此书时,力求得其典要,故以“心典”为书名。书中阐述仲景原文的精义,文笔简炼,条理通达,对原书中难以解释的深奥文义宁可缺略,不强予衍释,并改正了一些原文中传写之误,删略了后人增添的内容,是《金匮要略》古注本中为多数医家所推崇的一部著作。又解放前后陆续出版或刊印《金匮要略》较有特色的注本、语译本尚有: 曹颖甫的《金匮要略发微》、陆渊雷的《金匮今释》、余无言的《金匮要略新义》、南京中医学院的《金匮要略译释》、中医研究院的《金匮要略语译》、湖北中医学院的《金匮要略释义》、成都中医学院的《金匮要略选读》等,这些著作对读者学习《金匮要略》原著有一定的参考价值。

- 法语小说是什么意思

- 法语常用同义词词典是什么意思

- 法语常用词惯用法词典是什么意思

- 法语常用词惯用法词典︱凡例是什么意思

- 法语常用词惯用法词典︱前言是什么意思

- 法语常用词惯用法词典︱汉语略语表是什么意思

- 法语常用词惯用法词典︱法语略语表是什么意思

- 法语常用词惯用法词典︱编者简介是什么意思

- 法语常用词惯用法词典︱附录 动词变位表 annexe tableau de conjugaisons是什么意思

- 法语常用词组是什么意思

- 法语常用词结构手册是什么意思

- 法语常用词词典是什么意思

- 法语常用词词典:例解是什么意思

- 法语戏剧是什么意思

- 法语成语小词典是什么意思

- 法语文学是什么意思

- 法语文学作品奖是什么意思

- 法语文学文献目录是什么意思

- 法语文学期刊是什么意思

- 法语文学的汉译是什么意思

- 法语文学评论是什么意思

- 法语最低限度词汇是什么意思

- 法语水平考试是什么意思

- 法语游记文学是什么意思

- 法语现代词汇字典是什么意思

- 法语畅销书是什么意思

- 法语研究杂志奖是什么意思

- 法语署是什么意思

- 法语美洲是什么意思

- 法语群体是什么意思

- 法语群体与英语群体的关系是什么意思

- 法语补习班是什么意思

- 法语语法手册是什么意思

- 法语语法简明手册是什么意思

- 法语语言是什么意思

- 法语进修课程是什么意思

- 法语非洲国家是什么意思

- 法诺是什么意思

- 法谭是什么意思

- 法豆是什么意思

- 法象是什么意思

- 法豺狼于帝德是什么意思

- 法败则国乱是什么意思

- 法败则国乱。是什么意思

- 法贵必行是什么意思

- 法贵简而能禁,罚贵轻而必行是什么意思

- 法赫米是什么意思

- 法起话是什么意思

- 法越战争是什么意思

- 法趋步是什么意思

- 法距是什么意思

- 法身是什么意思

- 法身偈是什么意思

- 法身塔是什么意思

- 法身寺是什么意思

- 法輪是什么意思

- 法輪寺是什么意思

- 法车是什么意思

- 法轨是什么意思

- 法轮是什么意思