量子生物学quantum biology

系由物理学与生物学相结合而产生的一门新的边缘科学。此学科是把量子力学理论、概念、方法运用于生命物质与生命科学研究之中,从而在电子水平、用量子力学原理探讨生物分子结构与机能,进一步阐明细胞新陈代谢、分化、遗传、变异、衰老、癌变的原理,以及药物等影响其变化的因素等,从而为医学、生物学的发展提供基础理论与根据。故量子生物学是当代重要的学科之一。

量子生物学

又称“量子生物物理学”。将量子力学的理论、概念与方法应用于生命物质和生命过程的研究的科学。

量子生物学

是运用量子力学的概念和方法对生物学问题进行研究的新的学科。近年来,人们对于生物学中的一些本质问题的探讨已经深入到分子和亚分子水平,因此就需要了解生物分子间的相互作用力和作用方式、电荷分布、能量传递以及氢键形成性质等都需要使用量子力学的概念和方法。量子生物学又包括量子生物化学、量子遗传学等分支学科。

量子生物学

量子生物学是应用量子力学的理论与方法研究生命物质与生命过程的一门分支学科,是当代生命科学从分子水平——分子生物学向更深的一个层次——电子水平发展的结果。

量子生物学的诞生可以从物理学和生物学两个方面的发展加以考察。

1900年Planck(普朗克)首先提出物质对光的吸收和发射都是不连续的过程,能量以一个个粒子(即量子)的形式存在。1913年Bohr(玻尔)提出氢原子模型,指出光谱是电子在一定的能级之间跃迁的结果。1925~1927年经过了de Broglie(德布罗意)、Schrodinger(薛定谔)与Heisenberg(海森堡)等人的努力,根据粒子与波统一的概念,创立了能精确描述原子外围电子运动的方法,即波动力学或量子力学的方法,成为二十世纪物理学突飞猛进的一个重要方向。量子力学应用于简单分子的结果导致量子化学的建立,而量子化学的成就又吸引人们进一步分析具有生物学活性的一些分子,例如具有致癌活性的芳香烃、激素以及药物等,并试图寻找这些物质的电子结构与生物学作用间的联系。量子生物学就是在研究对象不断扩展、方法不断改进的情况下,逐渐建立起来的。

十九世纪Mendel(孟德尔)等人在遗传学上的发现无疑是生物科学的重大成就之一。关于 “突变”的概念是de-Vries在1902年提出来的。突变和不连续变化有密切联系,但是在量子论刚刚诞生的当时,显然还不具备相互联系的条件。十七年后,1939年Jordan进一步明确提出了“突变是一种量子过程”的观点,这一观点在1944年Schrodinger(薛定谔)所写的“生命是什么”一书中得到了详尽的阐述。他还提出了遗传物质是一种有机分子,遗传性状以“密码”形式通过染色体而传递等设想。1953年Watson与Crick根据Pauling与Corey用X射线衍射法分析遗传的主要物质脱氧核糖核酸(DNA)的结果,提出了DNA的双螺旋结构模型,从而使Schrodinger的设想得到极大的发展,奠定了分子生物学的基础。分子生物学的出现是二十世纪后半叶自然科学的重大突破,它使现代生物学的面貌为之一新,使遗传学、分类学、细胞学、药理学、免疫学以及病理学等学科相继进入分子水平。然而分子生物学的研究离不开分子间的相互作用,这种相互作用首先涉及外层电子的行为,而唯一能精确描述电子行为的手段就是量子力学。因此,对各种分子生物学问题进一步探讨其机理,就必然要求把量子力学和分子生物学结合起来,这就是量子生物学产生的必然性。

这种相互结合的必要性不仅为物理学者和化学工作者所预见,而且也被许多生物学工作者所理解。由于他们的共同努力,1970年正式成立了国际量子生物学学会(International Society of Quantum Biology,简称为ISQB),对推动量子生物学的研究起很大作用。

量子生物学的研究方法 基本上是用量子力学来处理一个微观体系的全部计算过程,根据计算结果得出了能说明这一体系性质的各种参量。

量子力学把电子看成是一种波动,电子在由原子核所组成的骨架间的运动可以用一个波函数ᵠ来描述,这个波函数必须遵循量子力学中的一个基本运动方程,称为Schrodinger (薛定谔)方程: Hᵠ=Eᵠ,式中E代表体系固有的能量,H是一个包括动能、势能以及电子自旋运动等在内的一个算符(Hamilton算符)。 上式表示, 对ᵠ进行运算的结果应等于能量和ᵠ的乘积。

选择合适的ᵠ, 再根据实验结果和不同精确度的要求作一些近似的假定,就可以对上式进行运算并求解。近年来越来越多地借助于电子计算机,大大缩短计算时间,这也是近年来量子生物学能得到快速度发展的一个重要原因。

从计算结果可以得到一类和体系能量有关的数字,称为能量指数,例如所谓共振能是衡量一个体系稳定程度的指标,最高填满分子轨道(Highest OccupiedMolecular Orbital,HOMO) 和最低空分子轨道(Lowest Empty Molecular Orbital,LEMO) 则分别说明电离势和电子亲合势的大小,用以衡量一个分子给电子和受电子的能力。另一类称为结构指数,例如电子电荷说明分子中每个原子和其它原子成键的能力;键级说明一个键的双键性程度,即表示此键和其它分子起反应的能力等等。这些指数单独地或综合地说明着生物的分子结构及活性。

量子生物学的研究内容 量子生物学是在分子生物学的基础上发展起来的,因此它的研究内容实际上包括分子生物学的全部基本问题。例如重要生物分子 (蛋白质、核酸)的结构与物理性质;酶的结构与催化机理;酶与底物、酶与辅酶、抗原与抗体之间的特异作用;高能磷酸物的电子构造与能量释放的关系; 大分子在溶剂中的构象及其改变;致癌物质的作用机理;药物的结构与药理作用的关系;活体中的电子、质子和能量转移及转化的关系等。可归纳为以下四个方面:

(1)分子间相互作用的研究: 这方面的研究是整个量子生物学的基础,是了解大分子结构、构象、作用方式与识别等的根据,其任务是研究存在于分子内与分子间的各种强力与弱力的性质。

(2) 生物分子的电子结构与反应活性: 这是六十年代前后量子生物学的主要研究领域,用比较简单的近似方法对一些较简单的体系如药物、致癌物质、激素、核苷酸、氨基酸、ATP、辅酶等进行计算,了解其电子结构,再与其生物活性比较,找出电子结构与生物活性之间的联系。

(3) 生物大分子的构象与功能的研究:首先指蛋白质、核酸等大分子的空间结构,在水溶液中和水分子的相互作用与构象,以及在功能活动中的构象变化。这一部分涉及许多生物学的根本问题,如DNA的复制、突变的产生以及酶如何起催化作用等。由于对象复杂,研究工作只是刚刚开始,今后必将成为整个量子生物学的研究重点。

(4) 特异作用与识别机理的研究: 生物体内分子相互作用的一个重要特点是特异性强,酶与底物、抗原与抗体、药物激素与受体之间的反应都是高度特异的作用。一个抗体分子可以从105个分子中识别出能与之反应的抗原分子,阻遏物与操纵子的结合也是识别过程。操纵子只占DNA的一百万分之一,这种识别能力确很惊人。

量子生物学在生物学与医学研究中的意义 (1) 核酸: 六十年代主要研究了各种核苷酸碱基的电子结构和某些生物活性之间的关系,例如已知各种碱基对射线作用的抗性不同,嘌呤一般大于嘧啶;同为嘌呤,腺嘌呤又大于鸟嘌呤。根据实验结果,按辐射抗性大小可排成下列顺序:

A>G>C>U>T

其中A代表腺嘌呤,G代表鸟嘌呤,C代表胞嘧啶,U代表尿嘧啶,T代表胸腺嘧啶。Pullman等计算了每一种碱基中各个可活动电子(π电子)的平均共振能,发现此值的顺序和上述顺序相同。共振能说明分子的稳定性,因此计算结果能比较满意地解释上述现象。

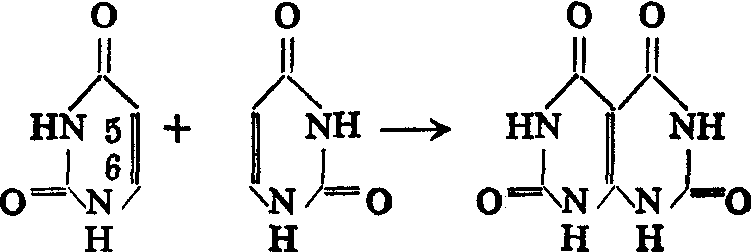

紫外线作用下生成的胸腺嘧啶二聚物是通过胸腺嘧啶5、6 位C—C键形成的,如下式所示:

在DNA中有二种碱基对,即G—C与A—T。计算表明G—C对的共振能大于A—T对。因此整个DNA中G—C对较多时,分子的稳定性就较高。实验表明G—C对较多的DNA,其热变性温度就较高,量子力学计算已较好地说明两个碱基之间的配对问题。

近年来对DNA复制的精确性进行了研究。这种精确性由碱基对的互补性决定,即G只能和C,A只能和T配对。过去认为这种互补性取决于氢键。量子力学计算表明,碱基在发生异构化作用后,即使不互补的碱基之间也能形成氢键,这种“错误的”碱基对和互补的碱基对在氢键能量和上下两对间相互作用的能量方面并无多大差别。但由此算出的错误概率高达10-4~10-5,这比自然突变的概率10-8~10-11大好几个数量级。由此可见,氢键不是决定碱基对互补性的唯一的和主要的因素。目前量子生物学中应用构象能的计算方法发现,互补的与不互补的碱基对,构象能有较大差别,因而认为构象能是决定DNA复制精确性的重要因素。

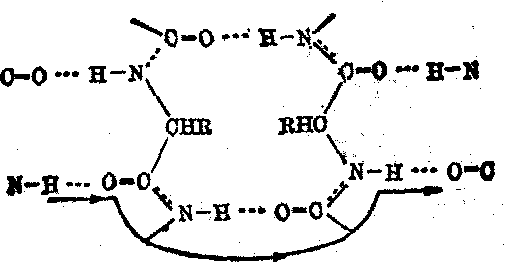

(2) 蛋白质的半导体性质: 蛋白质中存在着极有效的能量转移机构,例如肌红蛋白与一氧化碳结合后,切断其连结的最有效波长是546nm。但如果以肌红蛋白中芳香氨基酸所能吸收的280nm照射,效果相同,这说明芳香氨基酸吸收的能量全部转移到了正铁血红素基团。能量转移的一种可能是在蛋白质中存在着半导体所特有的能带,即由多数相同单位结合为整体时,单个的能级略有差异而组合成为一个个的能带,只要吸收足够的能量,就能够使处于满带(充满电子的能带)中的电子跃迁到导带(未充满电子的能带)从而显著提高导电性。蛋白质由多肽链组成,电子在一条多肽链上虽然没有广泛运动的可能,但多肽链之间靠氢键连结后成为整体,电子可在多肽链之间运动(图1)。

图1 蛋白质多肽链之间通过氢键连接及电子横跨链间的运动

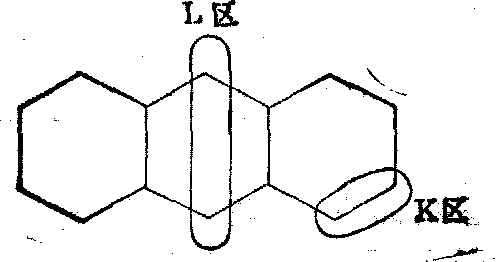

根据这一模式,用量子力学计算了能带的宽度和禁带(满带和导带之间的间隔)的大小,和实验所得到的结果大致相符。这说明蛋白质确实存在着能带。对于DNA来说,也存在着类似现象。(3) 致癌芳香烃: 致癌芳香烃的电子结构与致癌活性关系的研究早在1938年就已开始,至今仍是量子生物学中受重视的问题之一。Pullman等根据对几十种致癌与不致癌芳香烃电子结构研究提出的K区理论是其中比较具有代表性的一种理论。他们发现,从各种结构指数判断,这类化合物一般都有两个化学反应能力很强的区,即K区与L区(图2):

图2 多环烃的K区与L区

K区是进行键反应的部位,L区是进行对位加成反应的部位。致癌活性取决于K区: K区活性越大,L区活性越小的芳香烃,其致癌能力就越强。例如3,4-苯并芘、3、4、8、9-二苯并芘、3,4-苯并菲等都是。有的K区虽强,但L区也强,就不具有致癌活性,如1,2,7,8-二苯并丁省等。他们还用量子力学计算所得到的综合指标定出活性大小的具体数值,作为致癌与否的判断标准。K区理论的缺点是只考虑孤立分子,而没有考虑和什么物质作用,最终致癌物质是什么。这方面的理论还在不断发展中。

(4) 药物的作用机理: 药物必须在进入体内到达受体部位后才产生效应,药物的立体结构应能和受体相适应,其电子分布应易于和受体结合。通过量子力学计算有助于了解药物的立体构型,通过一系列激动剂与拮抗剂的立体构型研究和对比,有助于了解受体部位的构象。例如用分子轨道理论研究组胺侧链的构象,发现邻位交叉式和对位交叉式的能级相差不多,因此这两种构象有可能并存,这又说明可能存在两种受体与这两种构象相适应。在药理实验中已经发现组胺有两种不同的生理功能,一种兴奋平滑肌,可被抗组胺药所拮抗;另一种兴奋胃液分泌,兴奋心房,舒张血管等,不能被抗组胺药所拮抗。Kier在1968年根据量子力学计算已推算出邻位交叉式的组胺具有兴奋平滑肌的作用,即后来阐明的H1受体效应,对位交叉式者产生分泌胃液的效应,即H2受体效应。用量子力学计算还能说明在酸性溶液中构象以对位交叉式为主的原因,引入甲基取代侧链的氨基,也使构象转为对位交叉,使取代化合物兴奋胃酸作用比组胺更强。这方面工作发展较快,逐渐形成了所谓量子药理学,成为量子生物学的一个重要分支。它对于提高药效、设计新药将能发挥有益的作用。

虽然量子生物学的研究已经取得了一些结果,但还只能说刚开始接触一些化学结构方面的问题,把量子力学应用于生命过程的研究,无论从理论与方法的可应用性以及对象的复杂程度方面,还有很多困难,因此目前量子生物学的研究还很局限,有待进一步深入。

- 九节茶是什么意思

- 九节茶是什么意思

- 九节菖蒲是什么意思

- 九节菖蒲是什么意思

- 九节菖蒲是什么意思

- 九节菖蒲是什么意思

- 九节鞭是什么意思

- 九芝是什么意思

- 九芝山是什么意思

- 九花是什么意思

- 九苞是什么意思

- 九英是什么意思

- 九英梅是什么意思

- 九茎三秀是什么意思

- 九莲山是什么意思

- 九莲灯是什么意思

- 九莲灯是什么意思

- 九莲灯是什么意思

- 九蒸苍术散是什么意思

- 九蒸苍术散是什么意思

- 九薮是什么意思

- 九薮是什么意思

- 九藏是什么意思

- 九藤酒是什么意思

- 九虎是什么意思

- 九虫是什么意思

- 九虫是什么意思

- 九虫散是什么意思

- 九虫病是什么意思

- 九虫病是什么意思

- 九蜜煎是什么意思

- 九蜜煎是什么意思

- 九行是什么意思

- 九衢是什么意思

- 九衢是什么意思

- 九言是什么意思

- 九论是什么意思

- 九评苏共中央公开信是什么意思

- 九译是什么意思

- 九谷是什么意思

- 九谷考是什么意思

- 九谷考是什么意思

- 九贡是什么意思

- 九贡是什么意思

- 九贡是什么意思

- 九贡是什么意思

- 九贡是什么意思

- 九贡是什么意思

- 九贡是什么意思

- 九贤是什么意思

- 九赋是什么意思

- 九赋是什么意思

- 九赋是什么意思

- 九赋是什么意思

- 九赋是什么意思

- 九赋是什么意思

- 九赋是什么意思

- 九轨是什么意思

- 九转是什么意思

- 九转丹是什么意思