采桑子

唐教坊曲名。后用作词牌。又名《罗敷媚》、《罗敷艳歌》、《丑奴儿》、《丑奴儿令》。双调四十四字, 上下阕各三平韵。另有《添字采桑子》,四十八字或五十四字;《摊破采桑子》(一名《摊破丑奴儿》),六十字; 《促拍丑奴儿》,六十二字,皆平韵。宋词中又有《采桑子慢》(一名《丑奴儿慢》),九十字,多平仄互叶。参见“常用词谱”类。

采桑子

采桑子

又名《丑奴儿》、《丑奴儿令》、《转调丑奴儿》、《罗敷媚》、《罗敷歌》、《罗敷媚歌》、《伴登临》、《忍泪吟》、《苗而秀》,添字者名《添字采桑子》、《添字丑奴儿》、《战掉丑奴儿》。见《花间集》录五代和凝词。唐教坊曲有《杨下采桑》,又有大曲《采桑》,或即为本调乐曲及名称所本。《词律》卷四、《词谱》卷五列此调。《词谱》以和凝“蝤蛴领上河梨子”一首为正体,双调,四十四字,上、下片各四句三平韵。又列别体二种:宋李清照“窗前谁种芭蕉树”一词,双调,四十八字,上、下片各四句两平韵一叠韵;宋朱淑真“王孙去后无芳草”词,双调,五十四字,上片五句四平韵,下片五句三平韵。

采桑子

老僧头白焦山顶,不管兴亡。安稳禅床。卧对江南古战场。

客来坐久浑无语,饭熟茶香。归路茫茫。水打空船月照廊。

焦山,在今江苏镇江市东北扬子江中,与南岸的象山遥相对峙。孙枝蔚这首《采桑子》为山中僧房题赋,赋的是“僧房”,却将僧房主人的阅历,以及自己作客僧房时的心境,完全勾勒了出来。

上片写僧房主人,下片言僧房内外。上片首句交待僧房主人是位久栖焦山顶上的白头老僧,正因为阅世已深,“不管兴亡”。“卧对”句是为了进一步补足前边的句意:安卧在禅床之上,面对大江南岸镇江城下的古战场。这片战场,向远追溯,曾经有过许多著名战事,刘裕战败孙恩、卢循,韩世忠阻击金兀术,张士杰与元蒙军交战,均在此地; 近而言之,前此不久,这里又是郑成功一度攻占、清兵又行收复的所在。读至此,不禁使人感到,“僧房”主人的“不管兴亡,安稳禅床”,似乎蕴藏着一种弦外之音。

下片是词人作客于焦山僧房时的感受。老僧不管兴亡事,安卧禅床对大江。是安禅入定,还是默诵经文?不得而知。客来至此,久坐其间,也全无一语,简直无话可讲。这未必是老僧态度轻慢,下面的“饭熟茶香”,说明僧房主人的接待是颇具盛情的。可见老僧卧对战场,来客坐久无语,都可能别有含意。客人回视来时水路,只见茫茫一片,焦岩下的晚潮正拍打着系在僧房前的空船,月亮也照上了僧房的回廊。这“归路茫茫,水打空船月照廊”的结语,字面上似乎是一片禅机,却令读者不禁想到前人慨叹兴亡的名诗: “山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。” (唐刘禹锡《石头城》)结合作者所处的时代和他的身世,我们便不难看出,作者在字面上说,老僧“不管兴亡”,其实正是写兴亡之感的。客来坐久无语,乃是因为他有满腹的话不便说出,并非无言可说。这首小词因此显得含蓄深沉,言外有不尽之意。尤侗在《溉堂词序》中曾说: “予读《溉堂词》,有飞扬跋扈之气,嵚崎历落之思, 噌吰镗𨱏之音, 浑脱浏漓之势,此先生本色也。”这首《采桑子》,字面上似无飞扬跋扈之气,然浑脱浏漓的本色却并未完全掩去。词人在貌似谈禅的话语里,深藏着“嵚崎历落之思”。

采桑子

亦断肠。林间戏蝶帘间燕,各自双双。忍更

思量,绿树青苔半夕阳。

《采桑子》又名《罗敷艳歌》,冯延巳所作数首,均写男女的离情别恨。此词以景写情,婉切感人。词的上阕写游春感怀女友的悲伤。开首两句写在赏花游乐之际,却失去了“游春侣”,只有“独自寻芳”。在“花前”而感“失却”,说明往年还曾在一起相亲相爱欢度良辰美景。“游春侣”自然指女性。“失却”两字表明,彼此相离并非自己所意料更非所愿,实是迫不得已。对此,主人公无可奈何,只望以“独自寻芳”聊以自慰。而即使这样的要求,也难以如愿。“寻芳”是要寻找那失落的过去,但芳香好找,欢乐难寻,“寻芳”的结果,只是平添出无限的惆怅、凄凉和悲哀。“满目悲凉”如花似锦的春景,本应使人感到无限欢欣,而物以情观,此时此刻,满目的景象却因主人公的伤感而罩上了一层悲凉暗淡的色调。“纵有笙歌亦断肠”,不要说有这春光美景,即使再伴有悠扬悦耳的笙歌,也仍会令我愁苦断肠,本来笙歌可以助兴添乐,但在极悲伤的心境中听来只能引出更多的伤感。

上阕以叙述的笔调,诉说了主人公无可排遣的失侣之悲,“寻芳”、“笙歌”不仅不能消减悲情愁绪,反而更增添惆怅。以“满目悲凉”概写景色,映衬出主人公满怀的悲伤。

下阕以游戏着的双双蝶燕与上阕的“独自寻芳”相对应,反衬自己失侣的悲哀,诉说有性有灵的自己竟不如虫鸟幸福快乐。用“林间”、“帘间”与“花前”相对映,说明只要能成双成对,欢乐相偕,又何必花前月下。看看燕蝶,想想自己,悲伤难堪。“忍更思量”一句刻画出悲痛之深。词到这里,戛然一顿,紧接着一笔宕开,绘出一幅夕照图,仿佛是要弃悲而去。“而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋”(辛弃疾《丑奴儿》),辛弃疾用的正是这一笔法。不说愁,不等于不再愁,而是愁不胜诉。这如血的残阳以及被血红的夕辉笼罩的绿树青苔,给黯然的心境配上了一幅凄惨的背景。悲情愁绪随着夕辉的辐射,再一次涂抹全词,进而反射入读者的心灵,与主人公的情绪沟通融合在一起。

下阕侧重写景物。以“各自双双”的戏蝶游燕与上阕的失侣独游相对照,再次唤起孤独之悲,使主人公不得不“忍更思量”那意欲竭力回避的断肠之悲。这最后一句,一下子使词的意境大为开阔,而在结构上,正应“满目悲凉”句。

冯延巳作词多得力于“花间派”词人温庭筠,但他不象“花间派”词人那样着力于妇女容貌服饰等外形的描绘,而是侧重刻画人物内心无可排遣的哀愁,这一刻画又往往借助主人公眼中的景物以及主人公的行动细节描写来实现,这首词也体现了这种艺术风格。近代词学家俞陛云认为,此词从表面上看是写男女离愁别恨,其实是另有寄托。作者写作此词之际,已是南唐末季,时朝政日非,蒿目时艰,而身为宰相的冯延巳却匡救无从,只能以愁罗恨绮之词寓忧盛危明之意,以此一泄疆宇日蹙之惆怅。特别是词的最末一句,寄慨尤为深沉。

采桑子

谁翻乐府凄凉曲,风也萧萧、雨也萧萧,瘦尽灯花又一宵。

不知何事萦怀抱,醒也无聊、醉也无聊,梦也何曾到谢桥。

纳兰容若做这首词直抒性灵,让磅礴深沉的感情在笔端自然流出,毫无沾滞与矫饰。王国维在《人间词话》中说:“大家之作,其言情也必沁人心脾,其写景也必豁人耳目。其辞脱口而出,无矫揉妆束之态。以其所见者真,所知者深也。”正好作这首词的评语。

上片写受外物的感发。《采桑子》词牌上下片各四句,须如串珠一气联成。第二、三四字句要求重字、重韵,起着承启、转折、递进、强调等诸种作用。这首词上片一连提出四件外物,件件进逼,使作者一再不胜凄凉,无由排解。首先一个问句:“谁翻乐府凄凉曲”?“乐府”,原来是汉代音乐官署,以后称由官署采集的歌曲为乐府。这里“乐府”专指可歌的词曲。“翻”,可以用在音乐上。如白居易诗:“莫辞更坐弹一曲,为君翻作琶琶行。” (《琵琶行》)有依曲调写歌辞的意思。依这里的第一句“翻”字既有“制作”,又有“演奏” 的意思,歌声入耳,凄凉转甚。是谁谱出或演唱这样的歌曲,如此地牵动心弦?偏又是“风也萧萧,雨也萧萧” ,风声、雨声,伴着歌声,这样的凄厉哀音,教人如何承受?更何况还有那为我“瘦尽”的灯花? 蜡烛,往往发出弱光微热,作为客子、居人独处深夜的多情伴侣。诗人多以拟人格或形容它滴着红泪,如晏小山词“红烛自怜无好计,夜寒空替人垂泪”,或形容它消蚀自绝,如这里的“烛花”,拼着瘦损至死,与诗人长夜作伴。“又一宵”者,写无眠之宵,自非一日。今夜被外物侵凌,尤其不堪入睡。

下片述内心的颤动。过片为否定句,与上片问句相应。“不知何事萦怀抱”,“萦怀抱”究竟何事?诗人真个不知还是故说不知?从性德的许多词作看来,他视荣誉如敝屣。自认为空有抱负,志不得骋。他是满人,但对朝廷的排汉感到不平。他为贵族,但对人民的痛苦有所惊警。在私人生活方面,他在封建制度下寻求真正的爱情,因此悲多于欢; 他在社会矛盾中探觅同调与知己,率多事与愿违。这就是那些萦绕怀抱的内心苦闷吧!“不知”,恐怕也是实话,思想局限使他未必认清时势和自己。何况在禁锢言论的社会里,不可轻易表露真情,具体的心事在词里留给读者去想吧。总之,时代的繁华表面透露出衰象重重,作者有所体察、知觉,反映在词作里就是如此的一派哀音,以至于“醒也无聊,醉也无聊,梦也何曾到谢桥”。即令“举世皆醉我独醒”,又怎能扭转乾坤? 如果“醉倒且拼花底卧”,又为疏淡脱俗的性格所不容。“谢桥”即谢娘桥。相传六朝时就有此桥名。谢娘不知谁何。唐时名妓叫谢秋娘,词中每以 “谢桥”指游冶之地。晏小山词: “梦魂惯得无拘检,又踏杨花过谢桥。”这里词句反其意而用之: 清醒固然无聊,沉迷照样无聊; 不但现实生活中得不到精神上的解脱,就连在梦境中追求欢乐的希望也完全幻灭了。

梁启超曾说: “容若小词,直追后主。李后主有亡国苦痛,容若有时代哀音,因此二人为词,眼界大而感慨深。”

采桑子

相对于两宋而言,明代词坛显得萧条、冷落。明末陈子龙以刚劲之笔,为婉丽之篇,使词风一振,开清词中兴之端。夏完淳就是在陈子龙的薰陶和影响下突现锋芒,并与之交辉的优秀青年词人。近代况周颐《蕙风词话》称陈、夏及彭孙贻、王夫之等人的词“含婀娜于刚健.有《风》《骚》之遗则”,这首《采桑子》,便是夏氏“含婀娜于刚健”的代表作之一。

南明弘光元年(1645),清兵渡江,南都崩溃,词人和父亲夏允彝一起,举义抗清,随吴志葵水师参与规复苏州之役。失败后,吴志葵被执就义,夏允彝自沉殉国。次年,池又参加吴易义师,尽以家产饷军,不幸又遭失败。此后他飘泊于太湖地区,图谋再举,并拟南行投奔抗清的鲁王政府。这首词当作于兵败后飘泊之际。

上片写暮春景色:阵阵清风,丝丝细雨,笼罩着如烟如雾的飞絮,那柳绵一片片好似玉点,一团团仿佛香球。“尽日东风不满楼”,反用唐许浑“山雨欲来风满楼”(《咸阳城东楼》)句意,表明作者置身楼头,对着整天吹拂的微微春风。没有深奥的故实,没有华美的词藻,只用白描手法写出眼前景物。那么,是不是纯属客观描写而不带感情色彩呢?却又不然。丝雨、飞絮,原本易于引人忧思,惹人愁绪,何况“无端丝雨细如愁”(宋秦观《浣溪沙》)、“试问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”(宋贺铸《青玉案》)等句,久已广泛传诵,深入人心!就在景物描写当中,已经密布愁云,饱含愁绪了。

唯其如此,下片笔锋一转,道破作者的满腹忧伤,就显得浑成自然,毫无突兀之感。“暗将亡国伤心事”的“暗将”二字,可谓沉痛之笔。作者在沦陷后的江南潜踪匿迹,不能不加意小心,提防侦伺的鹰犬,故而面向江流,诉悲言愁,也只能独自地、默默无声地进行。借江流、海水喻愁思、别意,诗词中屡见。唐李颀诗云:“请量东海水,看取浅深愁。”李白诗云:“请君试问东流水,别意与之谁短长。”南唐李煜词云:“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”本篇“诉与东流,万里长江一带愁”云云,也许从李颀、李白、李煜的佳句中受到启示,但不是简单的沿袭套用,而是有所变化和发展。它可以分为两个层次:第一层是,作者心目中虽有以江流喻愁之意,却把江流当作倾诉的对象;第二层是,既经倾诉之后,引起共鸣,那“万里长江”也出现“愁”容了。他所运用的艺术手法,不仅有比喻、象征,而且有拟人、移情等融汇于其中。无穷无尽的“万里长江”,也知情着意,涌现愁思,这就把人们引向一种新的意境。此外,我们还须看到夏完淳词与李煜词思想感情上的差别。李煜的愁,体现他的亡国之痛,自然有别于寻常的闲愁,但是君王失去祖传基业、统治权力和豪华生活的亡国之痛,毕竟具有很大的狭隘性。夏完淳的愁,体现了他的抗清复国的心志,和当时广大人民的抗暴御侮的爱国主义精神相一致,自然不是李煜所能望其项背的。

采桑子

不知何事萦怀抱,醒也无聊,醉也无聊,梦也何曾到谢桥〔3〕。

〔1〕采桑子,词牌,又名“丑奴儿”,双调四十四字,上下片各四句,三平韵。

〔2〕翻:这里是制作、演奏的意思。乐府:这里专指可歌词曲。

〔3〕谢桥:指谢娘桥。唐有名妓谢秋娘,词中每以“谢桥”指游冶之地。

歌声入耳,凄凉转甚,伴着萧萧风雨声,让人无法承受,还有瘦损至尽的灯花,烘托了寂寥难挨的长夜,心事萦怀,百无聊赖,这正是繁华世象中透出的时代哀音,以至“梦也何曾到谢桥”。梁启超说:“容若小词,直追后主,李后主有亡国苦痛,容若有时代哀音,因此二人为词,眼界大而感慨深。”

采桑子

这是一首抒写别情的双调小令。从内容上看,当是作者在羁旅中思念妻子所作。采桑子,词牌名。又名“丑奴儿”、“罗敷媚”等。

全词分上下两阕,均以“江楼月”设譬起兴,但角度不同。“江楼月”,想见作者忧思不寐,登楼望江遣怀,只见江天茫茫,一轮明月当空。于是,他对月兴怀,浮想联翩。

上阕取月随人行,永不分离之意。作者感叹自己南北东西,漂泊不定,妻子不能跟随身边,还不如月亮与己相随不离,故有“不似”之恨。表面上说“恨君”,实际上是思君。

下阕取月亮圆时少、缺时多之意。作者感叹自己与妻子经常分离,难得团圆,有如月亮,故又有“却似”之恨。但月亮毕竟团圆有期,而自己与妻子却不知何时团圆,“待得团圆是几时?”一声叹息,情致深远,忧思无穷。

本篇的最大特色,是比喻的精巧别致。钱钟书先生曾经总结道:以同一事物作比,可以根据其各种不同的属性,比喻不同的内容,还可以表现各种截然相反的思想感情,谓之“多边”、“二柄”(见《管锥编·周易正义·归妹》)。但这往往表现于不同的作品。而本篇则将“多边”、“二柄”融于一体。以同一明月作比,前曰“不似”,后又曰“却似”,看起来前后矛盾,出尔反尔,其实正是其巧妙之处。月亮既有与人相随不离的一面,又有自身圆少缺多的一面。对于夫妻分离不得团圆的人来说,它自己既有相似之处,又有不似之处。作者正是把握这种对立而又统一的关系,巧妙地进行艺术处理,不但即景抒情,贴切自然,而且感情跌宕起伏,曲折柔婉,十分耐人寻味。这种比喻手法,在古典诗词中是很少见的。

另外,作品风格婉丽亲切,具有浓厚的民歌风味,很能代表作者的词风。除了比喻的贴切自然外,本篇还使用了民歌常见的复叠手法。如上下阕开头:“恨君不似江楼月”、“恨君却似江楼月”,两句仅一字之差,复叠吟唱,不但过片自然,还产生回旋反复的歌唱效果;上阕的“南北东西”、下阕的“暂满还亏”也是重复吟唱,颇有韵致。同时,语言亲切平易,一片真情自然流露,这也是民歌风格的重要方面。在文人词中,这也是很难得的。

采桑子

以月之阴晴圆缺喻人之悲欢离合,是司空见惯之手法。这首词虽亦以月比人事,然其构思奇特、角度新颖,有一种独特之风味。钱钟书先生认为比喻有两柄和多边,“或以褒,或以贬,或示喜,或示恶,词气迥异”。“一物之体,可面面观,立喻者各取所需。每举一而不及余”(《管锥篇·周易正义·归妹》)。以月亮言,或取其明,或取其圆,“皆各傍一边”而已。而吕本中这首词则把二边对立之两柄融和在同一意象之中,这样,他笔下之月亮,其内涵就比“举一而不及余”之意象之内涵复杂丰富多了。

上片写爱情理想。月是褒喻。古代妇女在外出交游方面没有与男子同等之权利,当男子出外为官或漫游时,空房独守之苦和无尽相思之寂寞都留给她们。本词中这位女子在难以入眠之漫漫长夜,独立江楼,对月怀人。她徘徊到每个方位时,不论是南北,还是东西,月亮都多情地跟随着她,总向她传送着温存之柔情,柔和之月光投下她相思之身影,使女子更加触景生情。月亮之多情和始终如一使她极羡慕,她理想中之爱情生活正是像月亮随人一样“只有相随无别离”,朝夕相依。然她心上之人则不能“南北东西”地紧密相随着她。相爱之恋人离别后,爱情往往会在相思的程度上成倍增长,爱得越深越不愿分离,相思越甚。“南北东西”之重复运用是极赞月亮多情、温存、忠实如一。月越好则情越苦,女子极盼“君”如“江楼月”,而君则并不如己所愿,因而生恨。其实,“恨君”并非真恨,而是极爱君之含蓄表白,是盼君似江楼月之强烈语辞。

下片写爱情现实。月成了贬喻。月有阴睛圆缺,正如人之有悲欢离合。月总是多缺少圆,好不容易等到圆满,又随即转缺,待下轮月满又当是漫漫缺月。“暂满还亏”是怨恨之辞。“暂满”是相逢短暂而不满足之怨词;“还亏”是分离长久而难熬之恨词。月之暂满还亏,薄情如此,违背女子爱情理想,爱情现实使她产生怨恨,但怨恨都因深爱而生,这种怨恨就具有强烈之爱情意识。女子心上之人与自己长期分离,难得团聚一次,正似暂满还亏之月亮。她极不愿自己之爱情生活如此长缺不圆,所以在她眼里,下片之月自然就不如上片之月那么可爱了。由怨恨君而怨恨及月。盼君不似江楼月而君偏似江楼月,“恨君却似”包含着无限惋惜、哀伤之情。“待得团圆是几时”句情感为之一转,忧患中带有对爱情之渴望、珍惜以及对心上人之一腔恋情。

此词感情强烈, 具有浓厚之爱情意识;重章叠句有一看三叹之意,情味隽永;富有民歌情调,自然朴素、明白如话,似信口脱出,实颇具匠心。“小令难得变化”(刘熙载《艺概·词曲概》),而吕本中这首小词则变化自如。上片愿君似江楼月,而恨其 “不似”; 下片则变而愿君不似江楼月,而恨其 “却似”。月之意象有变化,女子情感亦有变化,对月之褒贬更随之而变。这种变化看似自相矛盾,然其变异中则爱情始终如一。对同一喻体进行多角度审视而得到多种意象,出现在如此短小一词中实属罕见,其跌宕起伏中颇见天衣无缝之工,很耐寻味。曾季貍评吕本中词 “浑然天成,不减唐花间之作”(《艇斋诗话》),实非虚美。

采桑子

沉沉一枕扶头睡,直到黄昏,犹掩重门。门外梨花有湿痕。

薰篝萧瑟炉烟少,不道衣单,却道春寒。丝雨蒙蒙独倚阑。

作为时代弄潮儿的梁启超,青年时代所作诗词,多是直抒襟抱,议论横生,气势恢宏,风格峭劲,表现出壮怀激烈和雄姿英发的气概。这首《采桑子》词,在艺术上却别具一格,以日常生活的一个片断为题材,着眼场景渲染和心理描摹,用浅淡明白的语言,写出隐藏在心底的深哀,用冷色调的气氛,衬出词人萦念国事的火热心肠。

起句是写人。说词人心里苦闷,借酒浇愁,酩酊大醉后,直睡到傍晚时分才醒来。“沉沉”,十分沉重的样子,这里一语双关,既状酒后情态,又形容心头的负荷很重。“扶头”,指醉后状况,谓头亦须扶。次句是写景。门外早春的梨花,横遭风雨侵袭,那花瓣上的雨滴,象是点点泪痕。不知是词人的不悦心绪,传染给这雨中春色; 还是这凄清春景,加深了词人的愁怀伤感?情景交织,物我融浃,构成忧郁悲凉的氛围。

下片承上,词人目光从门外转入屋内,屋内唯有一炉相伴,而炉中香草将尽,屋里热气渐消,词人顿觉寒意逼身,此刻心境,真好似李清照《声声慢》词中所云: “乍暖还寒时候,最难将息。” “薰篝”即薰笼。“萧瑟”,萧条貌。“不道衣单,却道春寒。”词人感到的不止是天气寒冷,那袭人的“春寒”蕴含着时事政治的严峻形势。一个胸怀大志的爱国者,眼见神州山河破碎,“人间憔悴”,自痛国耻未雪,壮志难酬,心头会不感到“春寒”扑来么?! 正是怀揣忧国忧民之心,词人在苦闷难解时“倚阑”眺望,遥念故国,远望家乡。而恼人的“丝雨蒙蒙”,遮断了词人目光,此情此景,凄楚沉哀,黯然销魂。结尾一句,看似戛然而止,却是蕴藉含蓄,余韵无穷,给人以不尽的想象天地。

唐诗人司空图认为,含蓄的妙处是: “不著一字,尽得风流。语不涉及,若不堪忧。”这首抒发爱国情怀的词,正是体现了这一特色。全词对时事“不着一字”,对兴亡也“语不涉及”,但通过心绪和情境的回肠荡气的描写,却使一个忧伤国事、幽独苦闷的词人形象活生生地显现在读者面前,让人深受感染,不能自止。

采桑子

高城鼓动兰灺, 睡也还醒, 醉也还醒, 忽听孤 鸿三两声。

人生只似风前絮,欢也零星,悲 也零星,都作连江点点萍。

王国维的这首《采桑子》表现了 他的人生观。上片写黎明景色引动身 世之感。首句的“高城”指北京城。 “鼓动”指城头上的鼓角之声正在告 诉人们时间的流逝,已近黎明。杜甫 的《阁夜》有“五更鼓角声悲壮”之 句。“兰灺”(xiè)”, 谓灯光闪 烁,接近熄灭。二、三两句写自己虽 在睡梦中也还象清醒的,虽在酒醉中 也还象清醒的。正因为睡也清醒、醉 也清醒,便往往在睡眠或痛饮中,忽 然听见失群的孤雁的断续的悲鸣,不 禁诱发身世之感。因此,王国维在这 首词里实际是以孤鸿自况。辛亥革命 之后,他以遗老自居。胡适推荐他担 任清华大学国学研究院的教授。已过 了“五四”时期,他仍然很保守。他是 学贯中西的饱学之士,学术思想是 开放的; 但政治思想却是封闭的。正 是这种封闭性使他顽固不化,产生孤 独感、萧飒感、人生无常感。在“睡 也还醒,醉也还醒”中,蕴藏着满腹 牢骚,无从发泄。对于他人,睡眠也 可以一暝而万世不视,饮酒更可以一 醉而千愁顿解。可是他却不能。偶听 “孤鸿三两声”,便“心有灵犀一点 通”,产生共鸣。他的另一首《浣溪 沙》词也是以孤鸿自况,词的上片: “天末同云黯四垂,失行孤雁逆风 飞,江湖寥落尔安归?”便显示出他 的“感同身受”。的确,辛亥革命特 别是五四运动后的王国维,正象一只 “逆风”而飞的“失行孤雁”,在 “江湖寥落”中觉得走投无路,终于投 向北京的昆明湖一死了之。他是研究 和崇拜尼采哲学的。尼采喜欢 “血 书”的文学作品,他也赞赏李后主的 词之所以感人,在于以血写出其真情 实感,和盘托出其心灵中的种种境 界。王国维自己的词,情调虽然低 沉,也正在于他能以赤子之心,用自 己的血,毫不隐讳地抒发真情实感, 对人们不仅有认识意义,也富有审美 价值。

词的下片,便明确表白了他的 “江湖寥落”之感。他认为“人生只 似风前絮”,虽然有“欢”有“悲” 却都是零零星星的,如风前的柳絮一 般,最后落得个“都作连江点点 萍”,一切付之东流。这首词虽未悉 写作年月,但反映了他在辛亥革命后 一贯消沉情绪,似可看作他投湖自尽 的谶语。

王国维论词,以能突出境界者为 极致。“境界”说是他的美学思想的 核心。他认为凡是能表现真景物真感 情的,就是有境界的作品。但境界又 有“隔”与“不隔”之分。“隔”是 因堆砌典故或文字艰深而难于感受到 境界的作品; “不隔”是因写景如在 目前,抒情沁人心脾而易于感受到境 界的作品。他否定前者而赞成后者。 他不但用历代诗词倡导这种美学观 点,也以自己的创作实践印证这种 美学观点。比如这首词的上片:“睡 也还醒,醉也还醒”和下片的“欢也 零星,悲也零星”,确是深入浅出地 流泻出他对人生的独特感受,语语如 自其口出,不因袭他人,是能体现他 的艺术个性的创新之作。至于节奏之 反复,音韵之铿锵,叩打读者的心 弦,即使不同意他的人生观,也要被 其艺术魅力所征服。

人们称赞“诗中有画”,我则称赞 画中有人,或者把二者概括为: “诗 中有画,贵在画人。”因为文学是人 学,诗学是情学; 无人不成文学,无 情不成诗学。就画而论,自应让山水 画、花鸟画、人物画、风俗画百花齐 放; 但就诗论诗,则应坚持“诗中有 画,贵在画人”。我见过王国维的肖 像,不论他个人的单照或与他人的合 影,都不如这首《采桑子》对他自己 的写照鲜明、生动,如见其形,如闻 其声。其人虽早已作古,而那铭刻在 字里行间的肖像,却栩栩如生,永不 褪色。

《采桑子》

宋·欧阳修

群芳过后西湖好,狼藉残红。飞絮蒙蒙。垂柳栏杆 尽日风。 笙歌散尽游人去,始觉春空。垂下帘栊。

双燕归来细雨中。

【注释】群芳:各种各样的花草。狼藉(jí):散乱。残红:指落花。飞絮:飘荡 着的柳絮。春空:春天消失了。帘栊(lóng):窗帘。栊,窗棂。

【大意】烂漫的百花凋谢之后,颍州的西湖还是那样美好。飘零的花瓣散落 在地上,轻飞的柳絮像是蒙蒙的细雨,和风整天吹拂着栏杆旁的柳丝。 音乐和歌声随着游人的离去而消失,这才让人感觉到春天已快要逝去。 我正要慢慢地放下窗帘,却看到一双燕子在细细的春雨中飞回来了。

何小宛 主编.中学生古诗古文阅读辞典.上海:上海辞书出版社.2013.第135页.

采桑子

欧阳修

群芳过后西湖好,狼藉残红,飞絮蒙蒙,垂柳栏干尽日风。 笙歌散尽游人去,始觉春空。垂下帘栊,双燕归来细雨中。

作者中年知颖州时,爱其地利而人和,即有终焉之志。此词为晚年(熙宁四年1071后)以太子少师致仕退居颖州时,歌咏颖州西湖之作。原为联章体,共十首,此写暮春花事阑珊、游人散尽之后感觉到的闲适之情,原列第四。

上片写暮春湖景,耐人寻味在“群芳过后——西湖好”这一句。照说万紫千红春满园才好,残红满地、一片狼藉有什么好。说它好,须从“尽日”二字及下片中体会。

下片“笙歌散尽”紧承前意,正因为花事已了,所以游客散尽。繁华热闹虽然消失,代之而起的却是一种宁静安适舒畅的感觉——眼前这“飞絮蒙蒙,垂柳阑干尽日风”的景色,不亦别具宁静之趣?“尽日”,有尽日无人之意。“垂下帘栊”二句为倒装,先是开帘待燕,双燕归来,始垂下帘栊。而双燕从细雨中回到窝中的安乐,正是词人静观自适的生活乐趣的反映。

人们都把“天下没有不散的筵席”当作人生憾事,然而筵席不散,就得不到休息的乐趣。不散固好,散了也好。知好之为好,是人云亦云;说了之为好,是此翁独到处。

但人情往往也有矛盾,往往执热愿凉。欧阳修一生经历了不少政治风浪,晚年值王安石厉行新法,不可与争,于是退闲世外。解除世纷固觉轻快,而脱去世务又感到空虚——词中“笙歌散尽游人去,始觉春空”,不仅是表现安闲自适,还微妙地表现了这种矛盾的心情,故谭献说此句“悟语是恋语”。

采桑子

也许往事总是美好的,所以人们常爱回忆往事。也许美好的往事总是离人那么遥远,所以人们在回忆往事的时候总是带上杳不可及的淡淡的哀伤。

此词即追忆往事,写对一歌女的怀恋。

这是一个孤独闲雅的东方美人。

“西楼月下当时见”一句,有地有时有事。“西楼”乃指词人听歌饮宴之处。秦观有“西楼促坐酒杯深”句,可见“西楼”当为泛指而非指实。“泪粉偷匀。歌罢还颦”说的是为了怕人看出其内心之悲苦而偷偷拭泪,为了助人取乐而强颜为笑以致“歌罢还颦。”这是一个怎样的处境呢? 小山回忆歌女,为什么单单忆起这么两个特写境头呢?这似乎正是小山之所以怀恋歌女的原因所在。从这样两个特写中,我们是否看到了一个孤独闲雅的东方美人的形象? 是否看到了助人取乐的背后的歌女童心的挣扎? 与其说这是词人对歌女处境的同情,勿宁说这是词人对歌女童心的喜爱。正因如此,方使得经历了“华屋山丘”之人世沧桑而又“肫挚忠厚不失赤子之心”(缪钺语)的晏几道对此歌女长久的怀恋,以至每每回忆起当时的情景便有一种“恨隔炉烟看未真”的惆怅了。

“别来楼外垂杨缕,几换青春。”写几度春秋而用楼外垂杨的枯荣交替,暗含了“树犹如此,人何以堪”的感喟,这是我国古代诗词中常用的双关笔法。“倦客红尘”四字道出了一个“人百负之而不恨,己信人,终不疑其欺己”的“痴人”(黄庭坚《<小山词>序》)在历经沧桑之后愈加厌倦尘世的感情。又是数年过去,沧海桑田,世事纷纭,只有忆起那保持着童心的歌女方能给词人以些许的安慰,那个孤独闲雅的东方美人的形象也自然成为美好的记忆而深印在词人的心中。

也许人们心中最美好的东西总是朦胧难辩可望而不可即的。也许唯有那只有一面之交的且“看”而“未真”的“楼中粉泪”之人方能给词人以悠长的想象和无限的憧憬,并且成为词人心中至高无尚的美。这种美染着淡淡的哀伤。也许正是这种淡淡的哀伤在撼动着读者的心扉。

采桑子

[1]《采桑子》词调,唐教坊曲,双调,四十八字,上下片各四句,起句仄收,以下三句用平韵。又名《丑奴儿令》。另有双调五十四字体,非正体。

[2]侣:同伴、伴侣。寻芳:游赏美景。

[3]忍更思量:怎忍再思量。

这首词以凄恻的情调,抒写作者春日独游的感伤。游春寻芳,笙歌、戏蝶、双燕,都是美景和乐事,由于失去了往日同游的爱侣,只触发满目凄凉和哀伤之感,给作者印象最深的则是含蕴深沉的“绿树青苔半夕阳”。作者成功地运用了以乐衬悲的手法,移情入景,语言清雅疏快,与花间词派雕镂秾丽的语言风格大不相同,是南唐词派的代表作品之一。

采桑子

词牌名。又名丑奴儿、丑奴儿令、采桑子令、罗敷媚、罗敷歌、罗敷媚歌、罗敷令、伴登临、忍泪吟、苗而秀、醉梦迷。双调。唐·崔令钦《教坊记》大曲名有《采桑》。任半塘《教坊记笺订》:“唐大曲之《采桑》,可能与古相和曲《陌上桑》之内容有关。《杨下采桑》、乃胡乐。日本乐《采桑老》,一名《采桑子》,主题重在叹老,与此无涉。”此词调名即由《采桑》而来。始见于《尊前集》五代人词。

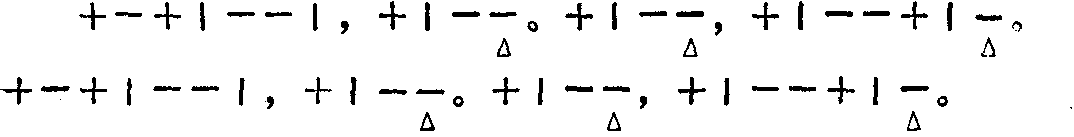

全词上下两片,共8句44字。上片第二、三、四句押韵。下片同。均用平声韵。常用格体为:

平仄平平仄,仄平平(韵),仄平平(韵)仄平平仄平(韵)。

平仄平平仄,仄平平(韵),仄平平(韵),仄平平仄平(韵)。诉衷情 词牌名。又名诉衷情令、渔父家风、一丝风、桃花水、步花间、画楼空、偶相逢、试周郎。双调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。始见于《花间集》。

全词上下两片,共10句44字,上片第一、二、四句,下片第二、三、六句押韵,均用平声韵。下片第一、二、三句,第四、五、六句,各自成一组。常用格体为:

平仄仄平平(韵),仄仄平平(韵)。平仄平仄,仄仄平平(韵)。

平仄仄,仄平平(韵),仄平平(韵)。平平仄,仄平平,仄平平(韵)。

采桑子

冯延巳

花前失却游春侣,独自寻芳。满目悲凉,纵有笙歌亦断肠。 林间戏蝶帘间燕,各自双双。忍更思量,绿树青苔半夕阳。

听笙歌反断肠,见彩蝶双飞更添凄惶,皆为失去春游侣,满目只见悲凉,词意凄惋哀伤而夕阳欲坠,寻寻觅觅仍不知意中人在何方,一种排解不开、拂之再来的惆怅是这首词的基调。

采桑子

晏殊

时光只解催人老,不信多情,长恨离亭,泪滴春衫酒易醒。 梧桐昨夜西风急,淡月胧明,好梦频惊,何处高楼雁一声?

此词写对人生的深沉感慨。全词层层逼进,一气舒卷。音节嘹亮,情感郁勃、悲凉而不凄厉,用意超脱高远。上片写时光易逝之感、情人离别之痛与春酒易醒之恨,层层加深。下片进一步抒慨。先以景之萧瑟惨淡写寂寥之心态,继而画龙点睛,写好梦破灭。结句以景结情,感情升华到一个更加明净辽远的境界。

采桑子

欧阳修

群芳过后西湖好,狼藉残红,飞絮蒙蒙,垂柳阑干尽日风。 笙歌散尽游人去。始觉春空。垂下帘栊,双燕归来细雨中。

词中流露出词人异常的、复杂的深层心态。“西湖”美景和“春空”后的雨中双燕,清寂之中又显出生气与动态,微妙地反映出轻松与空虚的矛盾心态,和一种静观自适的情调。在对春景的留恋意识中,不免微露怅惘之情与人生感慨。全词笔调轻快活泼,色彩浓淡相宜,属辞精雅,意象空灵,景美情深。

采桑子

吕本中

恨君不似江楼月,南北东西。南北东西。只有相随无别离。 恨君却似江楼月,暂满还亏。暂满还亏,待得团圆是几时?

这首小令是写闺怨的。这个女子本来寄情于江楼明月,恨不得夫君象这盈盈月光,可以南北东西照遍,相随。但当看到明月的“暂满还亏”时,又不愿夫君似这江楼月了。不然能得几时团圆呢?词人是用这一矛盾心理刻划了这个女子的别离相思之苦。词中平白流畅的语言和重章叠句的形式,体现了民歌的特点。

采桑子

词牌名。又名《丑奴儿》、《丑奴儿令》、《采桑子令》、《罗敷媚》、《罗敷歌》、《罗敷媚歌》、《罗敷令》、《伴登临》、《忍泪吟》、《苗而秀》、《醉梦迷》。双调。唐·崔令钦《教坊记》大曲名有《采桑》。任半塘《教坊记笺订》:“唐大曲之《采桑》。可能与古相和曲《陌上桑》之内容有关。《杨下采桑》,乃胡乐。日本乐《采桑老》,一名《采桑子》,主题重在叹老,与此无涉。”此词调名即由 《采桑》而来。始见于《尊前集》五代人词。

全词上下两片,共八句四十四字。上片第二、三、四句押韵。下片同。均用平声韵。常用格体为:

(仄)平(平)仄平平仄,(平)仄平平 (韵)、(平)仄平平 (韵),(仄)仄平平(仄)仄平 (韵)。

(仄)平(平)仄平平仄,( 仄)仄平平 (韵),(仄)仄平平 (韵),(仄)仄平平(仄)仄平 (韵)。

- 胡屠户的女婿是什么意思

- 胡屠户闹捷报是什么意思

- 胡履是什么意思

- 胡履坦是什么意思

- 胡履端是什么意思

- 胡山叶飞是什么意思

- 胡山寨战斗是什么意思

- 胡山源是什么意思

- 胡山音是什么意思

- 胡岁年是什么意思

- 胡岑龄是什么意思

- 胡岫云是什么意思

- 胡岱云是什么意思

- 胡岱达是什么意思

- 胡岳龄是什么意思

- 胡峄是什么意思

- 胡峤是什么意思

- 胡峻是什么意思

- 胡崇是什么意思

- 胡崇贤是什么意思

- 胡嶲年是什么意思

- 胡川乡是什么意思

- 胡川汉代墓群是什么意思

- 胡州是什么意思

- 胡巨源是什么意思

- 胡巫是什么意思

- 胡巴是什么意思

- 胡巴顿之战是什么意思

- 胡市是什么意思

- 胡市河是什么意思

- 胡布是什么意思

- 胡布克是什么意思

- 胡布山是什么意思

- 胡师孝是什么意思

- 胡师文是什么意思

- 胡希周是什么意思

- 胡希张是什么意思

- 胡希恕是什么意思

- 胡希恕病位类方证解是什么意思

- 胡希汾是什么意思

- 胡希贤是什么意思

- 胡帕人是什么意思

- 胡帝胡天是什么意思

- 胡带是什么意思

- 胡帽是什么意思

- 胡帽儿是什么意思

- 胡平是什么意思

- 胡平业是什么意思

- 胡平仲是什么意思

- 胡幼松是什么意思

- 胡幼黄是什么意思

- 胡广是什么意思

- 胡广不卫宫案是什么意思

- 胡广传是什么意思

- 胡广平是什么意思

- 胡广行书题洪崖山房图诗页是什么意思

- 胡广诏是什么意思

- 胡庄如是什么意思

- 胡庄肃集是什么意思

- 胡庆是什么意思