亦稱“鬧魚花”、“魚尾草”、“樚木”。馬錢科植物醉魚草的全草。因能毒魚而得名。茶褐色,葉卵圓形,花序長,花萼呈鍾形。主治痰飲久瘧,亦具解石斑魚毒之功。現代研究用於驅鈎蟲、蛔蟲。明·李時珍《本草綱目·草六·醉魚草》:“[釋名]鬧魚花、魚尾草、樚木……[主治]痰飲成齁,遇寒便發,取花研末,和米粉作果,炙熟食之即效。又治誤食石斑魚子中毒。”

醉鱼草【同义】总目录

醉鱼草鱼尾草闹鱼花

醉鱼草lindley butterfly bush

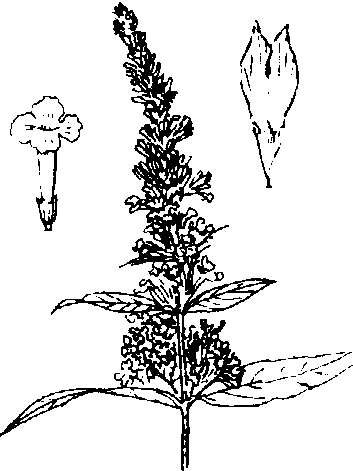

Buddlejalindleyana,别名闹鱼花。马钱科醉鱼草属落叶或半常绿灌木。染色体数2n=38。高约2m。小枝4棱形,稍具翅;叶对生,卵形至卵状披针形,长5~10cm。穗状花序,顶生,长7~30cm,花冠蓝紫色,花期6~9月。蒴果矩圆形,果期9~10月。产中国华东、中南、陕西、四川及云南,日本也有分布。喜光,喜温暖湿润气候;但也耐阴、耐旱。在肥沃湿润而排水良好的壤土上生长旺盛,不耐水湿。萌蘖力强,耐修剪。用播种、扦插及分株法繁殖。花后要及时剪去花穗,以利观赏。入冬前宜将地上部分适当短剪,翌春可萌发新枝,当年生新枝能正常开花。

醉鱼草夏季开花,且花期长,花淡雅秀丽,芳香宜人,宜孤植于庭院角隅或丛植于草坪、林缘、路边及山石旁,但不宜在水池边种植,以免枝叶入水醉鱼。

同属中常见栽培的有:驳骨丹(B.asiatica),总状或圆锥花序,花白色,产中国湖北、四川、云南、贵州、广东、台湾及福建,中南半岛、菲律宾也有。互叶醉鱼草(B.alternifolia),叶互生,簇生状圆锥花序,花紫蓝色,产中国山西、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古等。大叶醉鱼草(B.davidii),叶大,长5~20cm,穗状圆锥花序由多数聚伞花序集成,花淡紫色,并有大花、矮生、密穗等品种,产中国湖北、湖南、江苏、浙江、贵州、云南、四川、陕西及甘肃。密蒙花(B.officinalis),聚伞圆锥花序,花淡紫色至白色,产中国陕西、甘肃及西南、中南地区。

醉鱼草

药名。出《本草纲目》。又名闹鱼花、药鱼子、鱼尾草。为马钱科植物醉鱼草Buddlejalindleyana Fort. 的全草。分布浙江、安徽、江苏、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川。辛、苦,温,有小毒。祛风,止咳,杀虫,活血。

❶治感冒,咳喘,风湿性关节炎,蛔虫病,钩虫病,跌打损伤。煎服: 9~15g。

❷治创伤出血。研末敷。服用过量可引起头晕,呕吐,呼吸困难,四肢麻木和震颤等中毒现象。孕妇忌服。本品含醉鱼草黄酮醇苷(Buddleoflavonolo-side)、醉鱼草苷等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

醉鱼草lindley butterflybush

Buddleja lindleyanaFort.,又称野刚子。马钱科,醉鱼草属。落叶灌木。生长在向阳山坡灌木丛中和溪沟、路旁的石缝间。分布于长江流域以南各省区和河南、陕西等地。叶对生,卵形至卵状披针形,全缘或具波状牙齿,嫩叶背面生黄色星状毛。花序穗状,顶生,长7~20 cm;花萼、花冠密被鳞片,花冠蓝紫色,稀白色;雄蕊着生于花冠筒的基部。蒴果长圆形,外被鳞片。种子多数,褐色。花果期6~10月。本种可作庭园观赏植物;根、茎和叶具化痰止咳、散瘀止痛功效;叶能杀蛆和孑孓。

醉鱼草zuì yú cǎo

《本草纲目》草部第17卷醉鱼草(2)。药名。

【基原】为马钱科植物醉鱼草Buddleia lindleyana Fort.的全草。

【别名】鱼尾草、醉鱼儿草(《履巉岩本草》),樚木(《普济方》),闹鱼花(《本草纲目》),痒见消(《植物名实图考长编》),光子、羊脑髓、五霸蔷(《中国树木分类学》),四方麻、阳包树(《中国药植志》),鱼鳞子(《安徽药材》),药杆子(《江苏植药志》),驴尾草、羊尾巴、防痛树、鸡公尾(《广西中兽医药植》),毒鱼藤、鲜鱼花草、药鳗老醋(《中国土农药志》),野巴豆、老阳花、萝卜树子、药鱼子(《除害灭病爱国卫生运动手册》),土蒙花(《四川中药志》),花玉成、四棱麻、羊饱药、羊白婆、金鸡尾、洞庭草、白皮消、铁帚尾(《湖南药物志》),红鱼波、红鱼皂(《闽东本草》),四季青、白袍花、糖茶、水泡木、雉尾花、楼梅草(《南方主要有毒植物》),鱼泡草、鱼藤草、洋波、鱼背子花(《福建中草药》)。

【性味】辛苦,温,有毒。《湖南药物志》:“微辛,温,无毒。”

【功用主治】祛风,杀虫,活血。治流行性感冒,咳嗽,哮喘,风湿关节痛,蛔虫病,钩虫病,跌打,外伤出血,痄腮,瘰疬。

❶《福建民间草药》:“能活血行气。”

❷《湖南药物志》:“消风去湿,行气化痰,解毒止咳。治腹痛,腹泻,痈肿,关节痛。”

❸《闽东本草》:“消食去积滞,杀虫。治蛔虫绞痛。”

【用法用量】内服:煎汤,三至五钱(鲜者半两至一两);或捣汁。外用:捣汁涂或研末掺。

醉鱼草zuìyúcǎo

中药名。出《本草纲目》。别名闹鱼花、药鱼子。为马钱科植物醉鱼草Buddleja lindleyana Fort. 的全草。分布于浙江、安徽、江苏、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川。辛、苦, 温, 有毒。祛风, 杀虫, 活血。治感冒、咳喘、风湿性关节炎、蛔虫病、钩虫病、跌打损伤,煎服: 6 ~ 12 克。治创伤出血, 研末敷。服用过量可引起头晕、呕吐、呼吸困难、四肢麻木和震颤等中毒现象。本品含醉鱼草黄酮醇苷、醉鱼草苷等。煎剂在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用。

醉鱼草

醉鱼草,又名鱼尾草、毒鱼藤。始载于《履巉岩本草》,原名醉鱼儿草。为马钱科植物醉鱼草Buddleja lindle-yana Fort.的全草。我国长江以南各省区均有野生或栽培。

本品味苦、辛,性温。有小毒。功能止咳化痰,止血散瘀,杀虫。主治痰饮喘咳、跌打损伤及外伤出血、鱼骨鲠喉、痄腮、瘰疬、水火烫伤、疟疾、钩虫等病。治寒喘、痰饮咳嗽,用醉鱼草配款冬花、五味子等止咳敛肺药同用; 咳喘痰稠胸闷者,可与紫金牛、芫花制成片剂或煎汤服。本品加黄酒隔水炖服,治跌打损伤,能散瘀止痛;如用鲜品捣烂敷,则可止外伤出血。取汁和冷水少许含咽能治鱼骨鲠喉; 含漱又治风寒牙痛。醉鱼草用于瘰疬,可单味煎服; 配荠菜等内服治痄腮; 研粉用麻油调敷烧烫伤; 熬膏涂丝虫感染引起的淋巴管炎。本品有杀虫作用,故可用治钩虫病,将鲜草煎水加白糖服。如与白英同煎,于疟疾发作前3~4小时服,可以控制其发作。煎服,9~15g。本品全草均有毒性,服用过量可引起头晕、呕吐、四肢麻木、震颤、呼吸困难等症状。应即予洗胃、导泻等使排出毒物,并服大量糖开水,也可用甘草、防风煎汤服。

实验研究: 醉鱼草的花和叶含醉鱼草甙,即刺槐甙;还含刺槐素等多种黄酮类成分。

- 文艺生活是什么意思

- 文艺生活社是什么意思

- 文艺界是什么意思

- 文艺界反右派斗争是什么意思

- 文艺界反资产阶级自由化是什么意思

- 文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言是什么意思

- 文艺界或整个社会出现了繁荣景象是什么意思

- 文艺界抗日民族统一战线是什么意思

- 文艺界的“反右斗争”是什么意思

- 文艺的人民性是什么意思

- 文艺的作用是什么意思

- 文艺的倾向性是什么意思

- 文艺的典型性是什么意思

- 文艺的工农兵方向是什么意思

- 文艺的思想性与艺术性是什么意思

- 文艺的民族形式是什么意思

- 文艺的民族性是什么意思

- 文艺的民族特点是什么意思

- 文艺的民族风格是什么意思

- 文艺的源与流是什么意思

- 文艺的源泉是什么意思

- 文艺的真实性是什么意思

- 文艺的社会作用是什么意思

- 文艺的继承性是什么意思

- 文艺的道德功能是什么意思

- 文艺的阶级性是什么意思

- 文艺知识大全是什么意思

- 文艺研究是什么意思

- 文艺研究会是什么意思

- 文艺社会学是什么意思

- 文艺笔谈序是什么意思

- 文艺符号学是什么意思

- 文艺类典是什么意思

- 文艺系统是什么意思

- 文艺系统论是什么意思

- 文艺经济学是什么意思

- 文艺美学是什么意思

- 文艺美学辞典是什么意思

- 文艺自由论是什么意思

- 文艺自由问题的论争是什么意思

- 文艺节目是什么意思

- 文艺茶话是什么意思

- 文艺观是什么意思

- 文艺规律是什么意思

- 文艺评论是什么意思

- 文艺语体是什么意思

- 文艺资料索引是什么意思

- 文艺赏析辞典是什么意思

- 文艺路线是什么意思

- 文艺辞典是什么意思

- 文艺运动是什么意思

- 文艺通讯是什么意思

- 文艺通讯员运动是什么意思

- 文艺遗产是什么意思

- 文艺鉴赏是什么意思

- 文艺鉴赏大成是什么意思

- 文艺鉴赏大观是什么意思

- 文艺长城是什么意思

- 文艺阐释学是什么意思

- 文艺队伍是什么意思