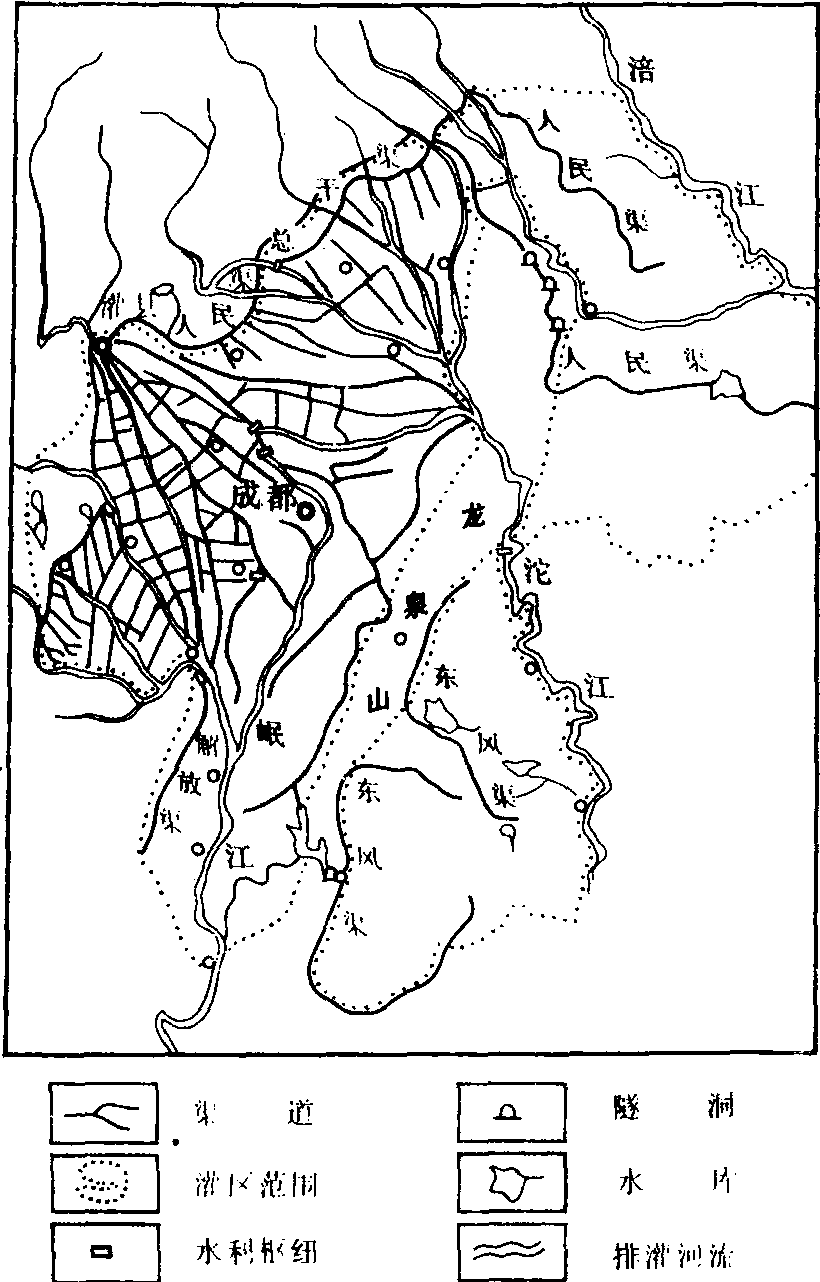

都江堰水利工程Dujiangyan shuili gongcheng

我国著名的古代水利工程。在四川盆地成都平原灌县西北,岷江中游。古时因灌县曾称都安县而称都安堰。宋、元以后始称都江堰。它是2 000多年前秦昭王时代,蜀郡太守李冰父子,在总结和继承古蜀国王开明时代治水成果的基础上修建的。蜀相开明决玉垒山,分引岷江水以排除水患;李冰父子以此为基础,主持修建了这座排、灌水利工程。主要包括:都江鱼嘴、金刚提和飞沙堰、宝瓶口三部分:

❶都江鱼嘴为渠首工程,它在岷江江心洲的上端。当时用竹蔑编成笼子,内填卵石,在江心堆砌成鱼嘴形状,把滚滚而来的岷江水分为外江和内江两股,前者为岷江本流,后者为灌溉渠道;

❷金刚堤和飞沙堰:在分水鱼嘴之下,前者为长约1公里石头砌护的内外堤,主要起分水作用;后者在内江的南端,与内金刚堤相衔接,为长300米的低堤坝,平时可拦水作灌溉,洪水时过多的水量可由坝顶宣泄到外江。

❸宝瓶口:在内江和飞沙堰之南,是劈开玉垒山坚硬的砾岩而形成的总进水口。这个“口”高约30米,宽约20米,长达100米。源源不断的岷江水从这个口流入到人工开挖的灌溉总渠内。又通过太平鱼嘴进入到走马河、柏条河及蒲阳河等渠道。除了上述工程外,古代人民还在古堰附近兴建了便于掏挖河底沙卵石的建筑设施,即用三根圆木构成三角架,中设平台,上置卵石。在迎水面加横木、竖木,外置竹席,上加培粘土,平时可起挡水作用,不用时极易拆除的“杩槎”断流,以便进行掏挖。在飞沙堰对面河底,还埋有两支铁桩,作为春天掏滩的标准。在宝瓶口设有“水则”,它是古代的水位标尺,可记录进水的总量。都江堰水利工程共筑堤2 000多道,开挖大干渠10条,支渠520多条,渠道总长达1 165公里,灌溉农田300万亩。它的建成大大改变了成都平原的面貌。“旱则引水浸润,雨则杜(堵)塞水门”,从此成都平原成为水田阡陌、渠道纵横的“天府之国”。但是,后来由于长久失修,河床淤塞,堤坝破烂,渠道紊乱,灌区旱涝频繁。近百年来发生了十多次较大洪灾,灌溉面积由300万亩缩减到190万亩。中华人民共和国建立后,对这一古老水利工程进行了大规模整治,如将渠首竹索桥改建为水泥桩钢绳索桥;都江鱼嘴堤堰用水泥卵石混凝土代替了竹笼卵石;加固拓宽了金刚堤、飞沙堰;在走马河、柏条河、蒲阳河和外江上相继修建了现代化的节制闸;在下游灌区内还修筑了人民渠、西河灌区、东风渠等一系列渠道,使灌溉面积扩大到800多万亩。古老的都江堰从此换上了新装。

都江堰灌区略图

- 乌点仔油是什么意思

- 乌点子是什么意思

- 乌烂死蚕是什么意思

- 乌烟是什么意思

- 乌烟发炮是什么意思

- 乌烟子是什么意思

- 乌烟灰是什么意思

- 乌烟瘴气是什么意思

- 乌烟瘴气的样子是什么意思

- 乌烟瘴气,乱七八糟是什么意思

- 乌烟瘴气,混乱不堪是什么意思

- 乌热是什么意思

- 乌热勒的故事是什么意思

- 乌热图尔是什么意思

- 乌热尔图是什么意思

- 乌热热是什么意思

- 乌焉是什么意思

- 乌焉亥豕是什么意思

- 乌焉成马是什么意思

- 乌焦是什么意思

- 乌焦㾪是什么意思

- 乌焦了是什么意思

- 乌焦八弓是什么意思

- 乌焦巴弓是什么意思

- 乌焦巴枯是什么意思

- 乌焦烂炭是什么意思

- 乌焦话是什么意思

- 乌焰是什么意思

- 乌煤是什么意思

- 乌照是什么意思

- 乌熊是什么意思

- 乌熏是什么意思

- 乌熏仙是什么意思

- 乌熏吹是什么意思

- 乌熏吹头是什么意思

- 乌熏膏是什么意思

- 乌燻间是什么意思

- 乌爱菊是什么意思

- 乌爹泥是什么意思

- 乌爻是什么意思

- 乌爽是什么意思

- 乌牌是什么意思

- 乌牌擦是什么意思

- 乌牙黑嘴往肚里咽是什么意思

- 乌牛子是什么意思

- 乌牛早是什么意思

- 乌特勒支同盟是什么意思

- 乌特勒支画派是什么意思

- 乌特卡利人是什么意思

- 乌特布拉克墓葬是什么意思

- 乌特雷拉是什么意思

- 乌犀是什么意思

- 乌犀丸是什么意思

- 乌犀天麻丸是什么意思

- 乌犀散是什么意思

- 乌犀角丸是什么意思

- 乌犍是什么意思

- 乌狗儿望花被单是什么意思

- 乌狗吃屎是什么意思

- 乌狗吃食,白狗当灾是什么意思