郑燮1693—1765

清书画家、文学家。字克柔,号板桥,江苏兴化人。早年家贫。应科举为康熙秀才,雍正举人,乾隆元年(1736年)进士,官山东范县(今属河南)、潍县知县,以帮助农民胜讼和办理赈济得罪权贵而罢官。擅作兰竹,以草书中竖长撇法运笔为兰叶,体貌疏朗,风格劲峭。工书法,用隶体参入行楷,自号“六分半书”。能诗文,诗词皆别调,慷慨啸傲,《悍吏》、《逃荒行》等,描写了民间疾苦,《家书》、《道情》等,情意自然坦率,为世所称。其人性格清高傲岸,作官前后均居扬州卖画,画法不效“正统”,为“扬州八怪”之一。有《板桥全集》行世。

郑燮zhèng xiè

(别名)见德源。

郑燮

见“美术”类。

郑燮1693—1765

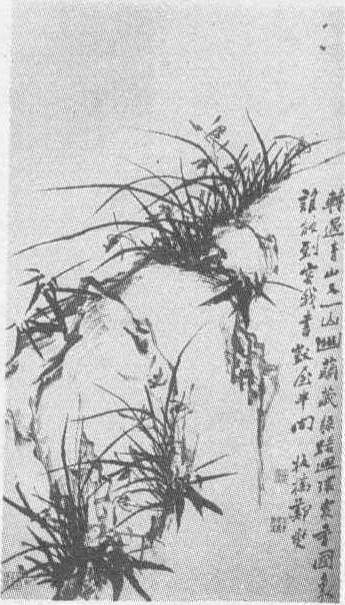

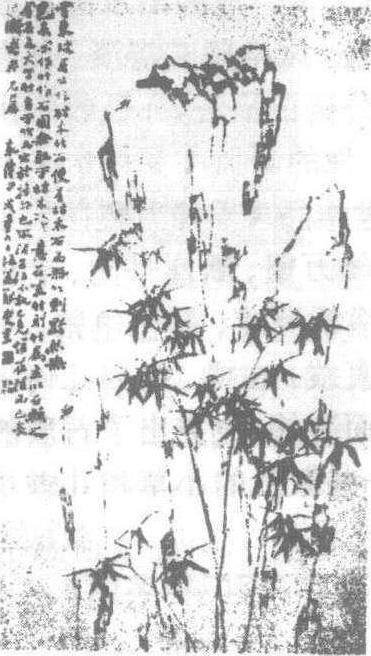

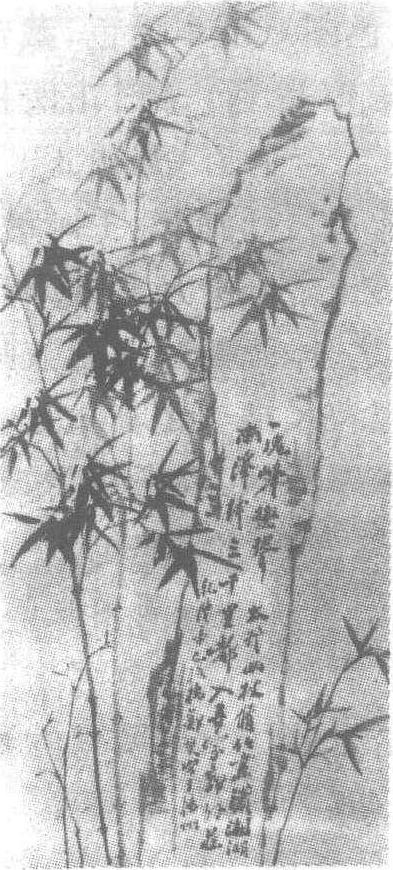

画家、书法家、文学家。字克柔,号板桥。江苏兴化人。家贫得友人资助读书,应科举为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士。曾任山东范县、潍县县令。为官清正,关心民众疾苦,后因开仓赈济,拨款救灾,得罪豪绅而罢官,回扬州卖画为生。善诗词,工书画。为“扬州八怪”之一。画以兰竹为最工,受石涛、八大山人影响较深。用笔秀劲潇洒,多而不乱,少而不疏。常用浓墨画兰叶,淡墨画花,墨色淋漓,天趣横溢,神理俱足。针对文同、苏轼提出的“胸有成竹”,别创“胸无成竹”说;并提出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三阶段论作为画竹之根本方法,影响很大。注重深入生活,观察写生;反对一味摹古,主张“学一半,撇一半”。书法以画法入笔,折中行、隶、楷、篆,独创一格,号为“六分半书”,亦称“乱石铺街”体。诗文质朴自然,明白流畅。作品有《兰竹图轴》、《墨兰图轴》、《芝兰竹石图轴》、《墨竹图轴》、《松菊兰石四屏图》、《荆棘丛兰图卷》、《梅竹图轴》、《兰笋图轴》、《墨竹图册》等。著有《板桥全集》。

郑燮

郑燮 (1693—1765) 清代著名书画家、文学家,后人称其 “画、诗、书三绝”。字克柔,号板桥,兴化(今属江苏)人。乾隆元年(1736年)进士,官山东范县、潍县知县,有政声。性磊落不羁,多狂放言行,被列为“扬州八怪”之一。其诗惯用白描,清新流畅,真率自然,富于情趣。少有兼济天下之志,但宦途坎坷,世事侘傺,几经沧桑之后,有时不免产生彷徨、消沉的情绪,喜与禅宗尊宿及弟子游。一些作品中流露出渴望清净恬淡和超尘脱俗的思想,常以寄情山水、啸吟风月,陶醉于大自然,来冲淡内心的伤痛和悲愤,但至老亦未忘情于民间疾苦。有 《郑板桥集》行世。

郑燮1693—1765

字克柔,一字近人,号板桥道人,别署郑大、风子、樗散人(或“樗散”)、爽鸠氏、所南翁、老画师、潍夷长、徐青藤门下牛马走、乾隆东村书画史等。江苏兴化人。母早丧,育于乳母费氏。乾隆元年(1736)进士。六年,任山东范县令。十一年,改潍县令。十八年,以请赈忤大吏而落职南还,鬻书画为生。诗词书画无不精绝,画尤卓特,为“扬州八怪”之一。有《郑板桥全集》,含词一卷。其词自删极严,今仅存七十七首。陈廷焯评其词云:“远祖稼轩,近师其年”,“极沉着痛快之致”,“无一字不直截痛快,佳处在此,可议处亦在此”。又云:“板桥词淋漓酣畅,色舞眉飞。每一字下,如生铁铸成,不可移易,真一代奇才。”(《云韶集》卷一九)

郑燮1693—1765

字克柔,号板桥。兴化(今属江苏)人。少颖悟、刻苦为学,读书多新解,绰有文名。家贫,从其父(塾师)学。弱冠,往真州读书,兼学书画,后即在此设村塾,鬻书画以自给,并时出游以开拓心胸。清世宗雍正十年(1732)中举。高宗乾隆元年(1736)中进士,未即授官。乾隆五年,再至京师,受到慎郡王紫琼道人允禧礼遇。乾隆六年被选为山东范县知县,后转为潍县知县,在范县五年,潍县七年。官潍县时,岁歉收,人相食,燮以工代赈,大兴修筑,招远近饥民赴工就食;并令邑中大户开厂煮粥,轮流供给;有积粟者,则责其平粜。救人无数,而因忤大吏,罢归。晚年居扬州,以鬻书画为生。其诗、书、画被称为“三绝”。与金农、李觯等开创了不拘古法的扬州画派,为“扬州八怪”之一。燮为人放浪不羁,喜与禅宗尊宿及期门羽林诸弟子游,日放言高谈,无所忌讳,坐是得狂名,而其根本则源于儒家仁爱学说。故其自言:“板桥诗文,自出己意,理必归于圣贤,文必切于日用。”(《板桥自叙》)燮诗多为同情民间疾苦、抨击苛政、揭露时弊与题画之作。其《悍吏》诗“豺狼到处无虚过,不断人喉抉人目”,比吏为豺狼;《私刑恶》揭露鱼肉乡里的酷吏,写他们用极端残酷的刑法折磨不能遂其欲的百姓;《孤儿行》、《后孤儿行》、《姑恶》等揭露了社会的不平,描绘了社会中弱者——孤儿与儿媳的悲惨遭遇。其他如《还家行》写饥民还乡后去赎典出的妻子和此女与后夫及所生子女别离的惨剧;《思归行》再现了农村破产之景象。燮以这些作品自豪,曾说取之与吴嘉纪描绘民间疾苦诗同读,或亦不甚相让。其题画诗亦时与百姓苦乐相联系:“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”(《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》)更多的题画诗是借以明志,如:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”(《竹石》)“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿。”(《予告归里画竹别潍县绅士民》)诗以白描取胜,风格质朴泼辣,富于意趣,语言通俗流畅,多用口语。张维屏引《松轩随笔》言其诗、书、画“有三真,曰真气,曰真意,曰真趣”(《国朝诗人徵略》),故其作品具有感人力量。亦工词善文。有人认为其词佳于诗。其文浅近,其家书写日常生活及琐屑情感,娓娓道来,亦颇动人。其《道情十首》则以民歌形式抒发人生感慨,通俗流畅,妙语警人。除大量书、画作品传世外,其诗词文集有《板桥诗钞》二卷、《题画诗》一卷、《补遗》一卷、《板桥词钞》一卷、《板桥家书》一卷,今人编为《郑板桥全集》。《清史稿》卷五○四、《清史列传》卷七二有传。

郑燮1693—1765

字克柔,号板桥、板桥道人、樗散入,因排行第一,常自称郑大。江苏兴化(今江苏兴化县)人。清代画家、诗人。“扬州八怪”之一。乾隆元年进士。官山东范县知县,调潍县。荒年为民请赈,忤大吏,遂乞疾归。后寓居扬州以卖画为生。有《郑板桥集》六辑。

索引:郑燮,克柔,板桥、板桥道人、樗散人,郑大;雪浪斋、橄榄轩、康熙秀才雍正举人乾隆进士之斋。

郑燮

郑燮1693—1765

清代书画家、文学家。“扬州八怪”之一。字克柔,号板桥,江苏兴化人。早年家贫,应科举为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士,曾任山东范县(今属河南)、潍县知县,后以助农民胜讼及办理赈济而得罪豪绅罢官。作官前后均在扬州卖画。擅画兰竹,工书法,能诗文。所写《家书》、《道情》,自然坦率,为世称颂。《郑板桥集》是研究其思想的主要资料。其艺术伦理思想主要有:(一)认为诗跟作者的人品紧密联系。他在《范县署中寄舍弟墨第五书》中说:作诗不可苟为,“慎题目,所以端人品,厉风教也”,因而要加强品德修养。(二)艺术家必须关心民间疾苦。“忧国忧民,是天地万物之事”;“凡吾画兰画竹画石,用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也”。(三)在恶势力面前,要保持高风亮节,“咬定青山不放松,立根原在破岩中;千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。” (以上引文均见《艺术家与德育》第77页,四川人民出版社1983年版)这也是他自己品质的写照。

郑燮

清代书画家。1693年生,1765年去世。江苏省兴化市人。善兰、竹、石、犬,精墨竹。“扬州八怪”之一,以诗书画三绝著称。书法自称“六分半书”。1732年中举人。1736年中进士。1742年任山东范县令。1747年任潍县令。1753年罢官。1726年作《盆花》。1754年作《竹石图》轴(217.4cm×120.6cm)。1756年作《九畹芳兰图》。1758年作《旧枝新篁图》、《竹石图》轴(171cm×91cm)、《双松图》轴(201cm×101cm)。1763年作《丛竹图》横披(91cm×170cm)。《甘谷菊泉图》轴(189.6cm×49.5cm)。《悬崖兰竹图》轴(127.8cm×57.7cm)。《梅竹图》轴(126.7cm×31.2cm)。《兰竹石图》轴(178cm×102cm)。

147 郑燮1693—1765

清代文学家、书画家。字克柔,号板桥居士、板桥道人,世称郑板桥。江苏兴化人。乾隆元年进士,曾官山东范县、潍县知县,因开仓赈灾被免职,归居扬州,卖书画为生,系扬州八怪(郑燮、李、金农、高翔、汪士祯、黄慎、李方膺、罗聘)之一。为人多才多艺,书法、篆刻、绘画兼长,且富有文才,诗书画号称“三绝”。在文学方面,除长于作诗外,词作、书札、道情也传诵极广。著作有今人辑《郑板桥集》。

467 郑燮1693—1765

字克柔,号板桥,以号行世。清代画家。“扬州画派”之一,以画竹、兰名于世。幼孤贫,“登床索乳抱母卧,不知母殁还相呼”。自学成才,诗书画三绝。乾隆间进士,历官山东范县、潍县县令,清廉惠政,因岁饥,为民请赈,忤上司,罢归故里,辞官之日,百姓哭送。后以鬻画为生,只求生计,亦非有求必应,宣称“凡吾画兰画竹画石,用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也”。所画兰竹,自称“四时不谢之兰,百节长青竹,万古不败之石,千秋不变之人”,以寄其品格,抒其胸臆。笔力劲峭、潇洒,神理俱足,浓淡疏密,长短肥瘦,一气呵成,兀傲秀逸,天趣横溢,平生崇尚郑所南、徐青藤,然不泥古法,主张师法自然。尝自云:“盖师其意不在迹象间也”,“十分学七要抛三,各有灵苗各自探”。书法熔篆隶行楷于一炉,自称“六分半”书,分行布白,自成章法,独具一格。善诗文,诗意新奇,多中时弊。存世作品甚多,如 《竹石图》 (藏天津博物馆)、《芝兰全性图》(藏上海博物馆)等。书迹有《草书唐人绝句》 (藏南京博物院)。著有 《板桥文集》。

郑燮1693—1765

清书画家、文学家。字克柔,号板桥,扬州府兴化县人。雍正十年(1742年)中举,乾隆元年(1736年)中进士,乾隆七年(1742年)出任山东范县令,十一年(1746年)调任潍县。在任时值山东闹大饥荒,“人相食”,因赈灾而得罪上司被罢官。罢官后仍回扬州卖画。对于诗文,他主张“自出己意,理必归于圣贤,文必切于日用。”其书法以汉八分杂楷行草,创造了一种自称“六分半书”的书体,纵横错落,飘洒有致,个性鲜明。绘画方面,主张“自出眼孔”、“自树脊骨”。长于兰竹石,偶尔也画松、梅。对古人,他主张学一半、撇一半,“师其意,不在迹象间。”以造化为师。针对当时写意画风行的现实,提出必极工而后能写,反对无根基的“写意”。有《板桥集》传世。

郑燮1693—1765Zheng Xie

清代文学家、书画家。字克柔。号板桥,兴化(今属江苏)人。雍正十年(1732)举人,乾隆元年(1736)进士。曾先后任山东范县、潍县知县,在任期间同情平民,抑制富豪。乾隆十八年,因办赈济得罪豪绅去职,遂居扬州卖画为生。乾隆三十年(1765)贫困潦倒而死。

郑燮多才多艺,不仅能诗文,还擅画竹、兰、石,又工书法。后人称道:“板桥有三绝,曰画、曰诗、曰书。三绝之中,又有三真,曰真气、曰真意、曰真趣”(马宗霍《书林藻鉴·松轩随笔》),此说甚为精当。其作品处处坦露出他的真情和个性。他反对当时的拟古主义和形式主义的诗风,认为诗要有创造性,要有个性特点。他继承杜甫诗歌的现实主义精神,写了不少具有深刻意义的诗篇,如《悍吏》、《私刑恶》、《逃荒行》、《还乡行》、《姑恶》、《后孤儿行》等,这些诗揭露了贪官恶吏的罪行,反映了人民的痛苦生活和社会黑暗。诗写得清新流畅,自由洒脱。郑燮的词多写景状物以及酬赠之作,如〔满江红〕《田家四时苦乐歌》、〔瑞鹤仙〕《渔家》等,都写出了民间疾苦。郑燮的散文也独具一格,反对模拟古人,能够直抒肺腑,如《家书》,抒情议论,脱口而出,传诵尤广。著作以中华书局1962年版《郑板桥集》搜集最为完备。

郑燮1693—1765Zhengxie

清书画家、文学家。是“扬州八怪”中最受人称道的画家。字克柔,号板桥,江苏兴化人,曾任山东范县、潍县知县,后因得罪豪绅而罢官,在扬州卖画为生。善绘兰、竹、石,精墨竹,以草书中竖长撇法运笔,体貌疏朗,风格劲峭。提出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三阶段创作论,在艺术手法上强调“意在笔先”,用墨干淡并兼,笔法瘦劲挺拔,布局疏密有秩,以少胜多,具有“清癯雅脱”的意趣。重视“诗、书、画”的结合。其代表作《墨竹图》在构图上有独到的趣味,几根竹竿顶天立地,中间略布几丛竹叶,在竹竿中穿插题上数行字,衬托出竹子的冲霄气势。其传世作品还有《竹石图》等。

竹石图 郑燮

郑燮1693—1765

清代书法家、文学家。字克柔,号板桥,祖籍苏州,生于兴化(今江苏)。官山东范县、潍县知县,后遭罢官。工书,隶、楷参半,加以篆书,间以画法,奇峭瘦劲,自谓“六分半书”,书迹有《草书唐人绝句》等。参见“绘画·雕塑”中的“郑燮”。

郑燮1693—1765

清书画家、文学家。诗多揭露社会黑暗,同情人民疾苦之作。题画诗亦寄托深远。多用白描,通俗明畅。词多写景状物及酬赠之作,颇多佳篇。散文真率自然,富有风趣,《家书》传诵尤广。有《郑板桥集》。参见“艺术”中的“郑板桥”。

郑燮1693—1765

清代书画家、文学家。字克柔,号板桥,江苏兴化人。乾隆进士。曾任山东范县(今属河南)、潍县知县。做官前后均居扬州卖画。画以竹、兰、石为最工,用草书中竖长撇法运笔,秀劲潇洒,体貌疏朗。主张“不泥古法”,重视艺术的创造性。为“扬州八怪”之一。

郑燮1693—1765

清代文学家、书画家。号板桥,兴化(今江苏)人。康熙年间为秀才,雍正年间中举人,乾隆元年(1736)中进士。曾任山东省范县知县、潍县知县,为官清廉,尚能体恤百姓疾苦。郑燮有多方面的文学、艺术才能,擅长画竹、兰、石。书法也颇有功夫,他的诗、书、画,人称“三绝”。生平狂放不羁,多愤世疾俗之言论和行动,被称为“扬州八怪”之一。他所作诗如《悍吏》、《私刑恶》、《逃荒行》、《还家行》等,反映社会黑暗,同情人民疾苦,有现实意义。著作有《郑板桥集》。

郑燮1693—1765

清书画家、诗人。字克柔,号板桥。扬州兴化县人。康熙时中秀才,雍正十年中举人,乾隆元年中进士。历任山东范县、潍县县令,为人疏宕洒脱,因荒年擅自开仓赈济而罢官,赴扬州以卖字画为生。工诗词,善书画,以画竹兰为妙。主张学古而不泥古,造化为师,自创一家。其墨竹的艺术造诣尤精,提出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”的创造三段论。书法以隶、楷、行三体相参、独树一格,创立一种隶楷参半、自称“六分半书”(瘦硬体)的书体,纵横错落,飘洒有致,个性鲜明。其作字如写兰,“波磔奇古形翩翩”。清·张维屏《松轩随笔》称:“板桥大令有三绝,曰画、曰诗、曰书,三绝中有三真,曰真气、曰真意、曰真趣。”为“扬州八怪”中之杰出人物。传世有《兰竹图》(纸本水墨,藏扬州博物馆)、《墨竹图》、《竹石》、《小竹》、《春竹》等。著有《板桥全集》。享年72岁。

竹石图

郑板桥集

郑燮1693—1765

字克柔,号板桥,江苏兴化人。乾隆进士。曾任山东范县、潍县知县。后归扬州,卖画为生。擅诗文,工书画。有诗文合集《板桥全集》。《家书·潍县署中与舍弟第五书》是他的论文名篇,集中表现了他的散文美学思想。文中严厉批判了当时以王士祯的“神韵说”为代表的“世间娖娖纤小之夫”“刺刺不休”宣扬的“文章不可说破,不宜道尽”的狭隘的论调,主张文章在内容上以“敷陈帝王之事业,歌咏百姓之勤苦,剖析圣贤之精义,描摹英杰之风猷”为主,在风格上“以沉著痛快为最”,亦即《偶然作》中所说的“直摅血性为文章”,反对“以少少许胜多多许”来束缚内容的充分表现。该文还重新评价了《左传》、《史记》、《庄子》、《离骚》、杜诗、韩文,认为“间有一二不尽之言,言外之意”,只“是他一枝一节好处”,就其总体“本色”来说仍然是“沉著痛快。”他的散文乃至诗词创作,贴近生活,富于真情实感,形式平易,风格奔放,就是他这种美学主张的实践。郑氏的散文美学思想,虽然在强调“敷陈帝王之事业”、“剖析圣贤之精义”方面不免带有时代的局限性,但他重视“歌咏百姓之勤苦”,是很有进步意义的;他从内容与形式的统一观出发,反对一以温柔含蓄的风格为旨归,推举“沉著痛快”的风格,在理论上也颇为有力;尤其是“文章以沉著痛快为最”的观点,在一向以“温柔敦厚”为贵的古代中国文学理论界,实有震聋发聩的意义。

郑燮1693—1765

字克柔,号板桥,兴化(今属江苏)人。乾隆元年(1736)进士。任山东范县知县。后知潍县,以触忤大吏辞官。终老扬州。诗、书、画皆善,人称“三绝”。为“扬州八怪”之一。其词亦佳。散文风格真率自然,不事雕饰,富有风趣,题画小品及《家书》尤为突出。文见《郑板桥集》。

郑虔三绝

郑燮

郑燮 (1693—1765),清代书画家,文学家,字克柔,号板桥,祖籍苏州,明洪武间,迁居兴化,遂为江苏兴化人。

幼贫,天资奇纵,慷慨啸傲,超越流辈。应科举圣祖康熙秀才、世宗雍正举人、高宗乾隆元年 (1736) 进士,官山东潍县令,因助农民胜讼及办理赈济,得罪豪绅,遭罢官。作官前后均居扬州卖画。同李鲜、金农、汪士慎、黄慎、高翔、李方膺、罗聘并称 “扬州八怪”。工书法,以篆隶体参和行楷,非古非今,非隶非楷,自称 “六分半书”。有纵横错落,瘦硬奇峭之致,自成体貌。但康有为评其书: “乾隆之世,已厌旧学,冬心、板桥,参用隶笔,然失其怪,此欲变而不知变者。” 擅画兰竹,以草书中竖长撇法运笔,多不乱,少不疏,体貌疏朗,笔力劲峭,自称 “四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”,借以寄托其坚韧倔强的品性。善诗文,诗意新奇,如题 《破盆兰》 云: “春雨春风洗妙颜,一辞琼岛到人间。而今究竟无知己,打破乌盆更入山。”

有描写民间疾苦之作,如 《悍吏》、《私刑恶》、《逃荒行》 等。所写 《家书》、《道情》,真挚坦率,为人称许。自谓 “凡吾画兰、画竹、画石,用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也。” 传世作品画迹有 《竹石图》 轴,现藏天津市艺术博物馆; 《芝兰全性图》 轴,藏上海市博物馆; 《兰石图轴》,藏四川省博物馆。书迹有 《草书唐人绝句》 轴,藏南京市博物馆。著有 《板桥全集》。人称: “板桥有三绝,曰画、曰诗、曰书。三绝之中又有三真,曰真气,曰真意,曰真趣。”

郑燮1693~1765

清代书画家、诗人。字克柔,号板桥,因排行第一,又自称郑老大,郑大郎。江苏兴化人。乾隆元年(1736)进士,官山东范县,潍县知县。在任颇能体恤百姓疾苦,蔑视权贵,终以办赈济得罪豪绅去职,遂居扬州卖画为生。工诗书画,有“三绝”之誉。画长于兰、竹,为“扬州八怪”之一。书以真、草、隶、篆四体相参,自成一格,号“六分半书”。有《郑板桥全集》。诗作反映生活面较宽,多涉及“民间痛痒”,如《悍吏》、《私刑恶》、《逃荒行》、《还家行》等,感情真挚,文笔清新,明白如话,风格近白居易、陆放翁。散文和俚词亦别具一格,所作《家书》、《道情》,坦率亲切,感人肺腑,为世人所称道。

郑燮

郑燮(1693—1765),清代书画家,文学家,字克柔,号板桥,祖籍苏州,明洪武间,迁居兴化,遂为江苏兴化人。

幼贫,天资奇纵,慷慨啸傲,超越流辈。应科举圣祖康熙秀才、世宗雍正举人、高宗乾隆元年(1736)进士,官山东潍县令,因助农民胜讼及办理赈济,得罪豪绅,遭罢官。作官前后均居扬州卖画。同李、金农、汪士慎、黄慎、高翔、李方膺、罗聘并称“扬州八怪”。工书法,以篆隶体参和行楷,非古非今,非隶非楷,自称“六分半书”。有纵横错落,瘦硬奇峭之致,自成体貌。但康有为评其书: “乾隆之世,已厌旧学,冬心、板桥,参用隶笔,然失其怪,此欲变而不知变者。”擅画兰竹,以草书中竖长撇法运笔,多不乱,少不疏,体貌疏朗,笔力劲峭,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”,借以寄托其坚韧倔强的品性。善诗文,诗意新奇,如题《破盆兰》云: “春雨春风洗妙颜,一辞琼岛到人间。而今究竟无知己,打破乌盆更入山。”

有描写民间疾苦之作,如《悍吏》、《私刑恶》、《逃荒行》等。所写《家书》、《道情》,真挚坦率,为人称许。自谓“凡吾画兰、画竹、画石,用以慰天下之劳人,非以供天下之安享人也。”传世作品画迹有《竹石图》轴,现藏天津市艺术博物馆; 《芝兰全性图》轴,藏上海市博物馆;《兰石图》轴,藏四川省博物馆。书迹有《草书唐人绝句》轴,藏南京市博物馆。著有《板桥全集》。人称: “板桥有三绝,曰画、曰诗、曰书。三绝之中又有三真,曰真气,曰真意,曰真趣。”

郑燮1693—1765

清书画大家。字克柔,号板桥。江苏兴化人。”扬州八怪”之一。是我国十八世纪一位著名书画家和诗人。在山东仕宦12年。板桥年幼丧母,家境贫穷,随其父学。在扬州以卖画为生。后经友人助得以读书,并应举为康熙秀才,雍正举人,乾隆进士。49岁始,先后任范县、潍县知县。在任期间,鞭笞奸吏,勤政于民,百姓称为亲民之官。乾隆十一年,潍县饥荒,他开仓救济,以工代账,损抑地富利益,救活无数饥民。终因助民胜讼和为灾民请赈而犯上,1753年被贪官污吏诬告罢官,仍回扬州卖画。郑板桥有三绝“诗、书、画”。三绝之中又有三真:真气、真意,真趣”。他工诗词,善书画,诗词不屑做熟语。绘画擅长花卉木石。尤妙兰竹,取法于石涛,又得徐文长、高其佩等入笔意。他主张学古人,应“学一半,撇一半”,“师其意不在迹象间。”创作方法提出“眼中之竹,胸中之竹,手中之竹”三段论。一当提笔,便胸中勃勃,随手写去,神理俱足,意趣谆美。几竿翠竹,其枝干粗细相间,竹叶疏密成致,笔情纵逸,但又苍劲严整,颇得萧爽之趣。他的书法融会隶、篆、行、楷独创一格,自称“六分半书”,纵横错落,飘洒有致。板桥在山东期间,作品有家书、诗文、书法、画幅、题词、碑铭、自叙,特别在潍县留存较多,可供游览者鉴赏。

郑燮

郑燮1693~1766Zheng Xie

painter and litterateur of the Qing Dynasty,also called Banqiao.Works: A Collection of Banqiao,etc.

郑燮1693—1765

清杰出画家、文学家。字克柔,号板桥。江苏兴化人。少颖悟, 家贫, 落拓不羁。康熙秀才,雍正举人, 乾隆进士。曾任范县、潍县知县,以办赈济得罪豪绅去职,遂居扬州卖画,为扬州八怪之一。擅兰竹,并精书法,用隶体参入行楷,自成一格,号称“六分半书”。兼工诗, 《悍吏》、《私刑恶》、《孤儿行》、《逃荒行》等作品,描写人民痛苦颇为深切。善作道情和小品文。其《家书》自然坦率,为世所称。刊有《郑板桥全集》。

郑燮1693—1766

清朝画家。字克柔,号板桥。江苏兴化人。乾隆进士,曾任山东范县、潍县知县,颇有政绩。乾隆十八年(1753),以请赈忤上罢官。颠狂傲世,客居扬州卖画。能诗、工书、善画,世称“三绝”。所绘兰竹,风骨遒劲, 自具风格。诗文主张情真,慷慨啸嗷。书法糅草、隶、楷、行于一体, 自号“六分半书”。与李觯、高凤翰等画家被称为“扬州八怪”。有《郑板桥全集》。(参考图649)

- 摝捾是什么意思

- 摝摝是什么意思

- 摝火是什么意思

- 摞是什么意思

- 摞上了是什么意思

- 摞二连三是什么意思

- 摞儿摞儿翻是什么意思

- 摞劲儿是什么意思

- 摞堂是什么意思

- 摞夹是什么意思

- 摞子是什么意思

- 摞扎是什么意思

- 摞摞儿是什么意思

- 摞摞/子是什么意思

- 摞摞摞儿是什么意思

- 摞活是什么意思

- 摞目睭是什么意思

- 摞肚子是什么意思

- 摞腾是什么意思

- 摞起是什么意思

- 摞载是什么意思

- 摞达是什么意思

- 摞过手是什么意思

- 摞连是什么意思

- 摞顺毛是什么意思

- 摟是什么意思

- 摟處是什么意思

- 摠是什么意思

- 摡是什么意思

- 摡拉是什么意思

- 摡搂是什么意思

- 摢是什么意思

- 摢药是什么意思

- 摣是什么意思

- 摣子是什么意思

- 摣摣是什么意思

- 摤是什么意思

- 摤摤干净是什么意思

- 摤老是什么意思

- 摥是什么意思

- 摦是什么意思

- 摦塔是什么意思

- 摦大是什么意思

- 摧是什么意思

- 摧伏是什么意思

- 摧伤是什么意思

- 摧促是什么意思

- 摧僵化柔是什么意思

- 摧兀是什么意思

- 摧兰折玉是什么意思

- 摧其坚, 夺其魁, 以解其体。是什么意思

- 摧决是什么意思

- 摧刚为柔是什么意思

- 摧剥是什么意思

- 摧剪是什么意思

- 摧北是什么意思

- 摧圮是什么意思

- 摧坏是什么意思

- 摧坚是什么意思

- 摧坚复锐是什么意思