邑Yì

现行罕见姓氏。今陕西之韩城有分布。汉族姓氏。《新编千家姓》收载。其源不一:

❶《姓氏考略》注云:“《姓考》: ‘黄帝臣邑夷之后。’晋时阳平有邑姓。”

❷《姓氏词典》据《太平图话姓氏综》注云:“系邑由氏所改。”

邑yì

❶國都,京師。班固《東都賦》:“遷都改邑,有殷宗中興之則焉。”張衡《歸田賦》:“遊都邑以永久,無明略以佐時。”

❷公邑,國君之直轄地。見“鄉邑”。

❸侯國之稱。蔡邕《述行賦》:“迄管邑而增感歎兮,慍叔氏之啟商。”周文王之子叔鮮,封於管。

❹城鎮。大曰都,小曰邑。見“都邑”。

❺舊時縣的别稱。班昭《東征賦》:“歷七邑而觀覽兮,遭鞏縣之多艱。”班固《西都賦》:“三選七遷,充奉陵邑。”

❻地方之稱,猶里。庶民聚居之處。見“邑居”、“邑都”。

❼憂鬱。通“悒”。馮衍《顯志賦》:“日曀曀其將暮兮,獨於邑而煩惑。”班彪《北征賦》:“攬余涕以於邑兮,哀生民之多故。”

邑yì

❶都邑,京师。《秦风·小戎》二章:“言念君子,温其在邑。”毛《传》:“在敌邑也。”孔《疏》:“妇人闵其君子云,我念君子其体性温然,其在敌人之邑,方欲以何时为还期乎?”朱熹《集传》:“邑,西鄙之邑也。方,将也。将以何时为归期乎?何为使我思念之极也。”《大雅·文王有声》二章:“既伐于崇,作邑于丰。”郑《笺》:“作邑者,徙都于丰,以应天命。”《盐铁论·复古篇》:“文王受命伐崇,作邑于丰,武王继之,载尸以行,破商擒纣,遂成王业。故志大者遣小,用权者离俗。”

❷用如动词,建都邑。《大雅·崧高》二章:“于邑于谢,南国是式。”毛 《传》: “谢,周之南国也。”郑《笺》:“往作邑于谢,南方之国皆统理施其法度,时改大其邑,使为侯伯,故云然。”

邑

读音·i(ˋ),为i韵目,属i—er韵部。於汲切,入,缉韵。

❶都城。

❷城市。

❸县。

❹大夫的封地。

❺古代区域单位。

邑

读音·e(ˋ),为e韵目,属e—ie—üe韵部。於汲切,入,缉韵。

❶[阿邑]迎合貌;曲从貌。

邑yi

城镇。苏洵《六国论》:“小则获~,大则得城。”《聊斋志异·促织》:“~有成名者,操童子业,久不售。”(成名:人名。操童子业:读书准备应考。售:实现。)《三国志·魏书·武帝纪》:“~中或窃识之,为请得解。”(或:有的人。窃识之:暗地里认出了他。为请:替他请求。得解:得到解救。)

邑yì

〈文〉城市

△ 城~。

邑

❶都城;城市:都~︱城~丨通都大~。

❷旧时县的别称:~人︱~境。

○采(cai)~(古代诸侯分给卿大夫的封地)。

邑yì

城市,都邑:通都大邑。

邑

(2次)

❶邑里。古指人们聚居处。~犬群吠兮《章·怀》

❷都邑;城市。田~千畛《大》

另见〔於邑〕〔菸邑〕〔鬱邑〕

邑yì

民众聚居之处。泛指村落、城镇。《周礼·地官·里宰》:“里宰掌比其邑之众寡与其六畜兵器,治其政令。”郑玄注:“邑犹里也。”贾公彦疏:“邑是人之所居之处,里又训为居,故云邑犹里也。”《怀沙》:“邑犬之群吠兮。”

邑yi

采邑1 城邑 都邑 通都大邑

邑

❶猶“里” 也。《周禮·地官·里宰》: “里宰掌比其邑之衆寡,與六畜兵器,治其政令。” 鄭玄注: “邑,猶里也。”

❷四井爲邑。《春秋傳服氏注九》: “先八邑。” 注: “四井爲邑。” (《鄭氏佚書》)

泛指一般城鎮。古代凡城市,大者曰都,小者曰邑。始載先秦典籍。《左傳·隱公元年》:“制,嚴邑也,虢叔死焉,佗邑唯命。”《管子·乘馬》:“五聚命之曰某鄉,四鄉命之曰方,官制也,官成而立邑。”《周禮·地官·里宰》:“掌比其邑之众寡。”鄭玄注:“邑,猶里也。”《史記·五帝本紀》:“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。”

指國都,京城。其稱始載於先 籍。《詩·商頌·殷武》:“商邑翼翼,四方之極毛傳:“商邑,京師也。”《爾雅·釋地》:“邑外謂之郊。”郭璞注:“邑,國都也。”唐·李白《爲宋中丞請都金陵表》:“湯及盤庚,五遷其邑。”亦特指無先君宗廟之都或舊都。《左傳·莊公二十八年》:“凡邑,有宗廟先君之主曰都,無曰邑。”孔穎達疏:“小邑有宗廟,則雖小曰都,無乃爲邑。”《淮南子·時則》:“是月可以築城郭、建都邑。”

籍。《詩·商頌·殷武》:“商邑翼翼,四方之極毛傳:“商邑,京師也。”《爾雅·釋地》:“邑外謂之郊。”郭璞注:“邑,國都也。”唐·李白《爲宋中丞請都金陵表》:“湯及盤庚,五遷其邑。”亦特指無先君宗廟之都或舊都。《左傳·莊公二十八年》:“凡邑,有宗廟先君之主曰都,無曰邑。”孔穎達疏:“小邑有宗廟,則雖小曰都,無乃爲邑。”《淮南子·時則》:“是月可以築城郭、建都邑。”

邑yì

一作“郭”。宋代市语谓县。《绮谈市语·天地门》:“县: 邑; 郭。”

县治【同义】总目录

花县县治邑

邑

旧时县的别称。《淮南子·时则训》:“命司空,时雨将降,下水上腾,循行国邑,周视原野。”

邑yì

〖名词〗

一、称诸侯国为邑(1)。《诸稽郢行成于吴》:越国固贡献之邑也。——越国原是[向吴国]进贡的国家啊。

二、县的别称(1)。《梓人传》:郡有守,邑有宰,皆有佐政。——郡有郡守,邑有邑宰,他们都有协助工作的副职。

三、泛指城市或封地。有时用作动词,指封给采邑,或建立城市(11)。《郑伯克段于鄢》:及庄公即位,为之请制。公曰:“制,岩邑也,虢叔死焉。他邑唯命。”——等到郑庄公继承了君位,[武姜又]替共叔段请求制[这个地方]。庄公说:“制是个危险的地方,虢叔死在那里。别的地方我唯命是从。”《子产论尹何为邑》:大官、大邑,所以庇身也。——大的官职、大的封邑,是用来庇护自身的。《吴许越成》:虞思于是妻之以二姚,而邑诸纶,有田一成,有众一旅。——虞思于是把两个女儿嫁给了他,并把纶封给了他,占有田地十里见方,拥有五百人。

邑yì

❶ 人聚居的地方。《论语·公冶长》:“十室之~,必有忠信如丘者焉。”《楚辞·九章·怀沙》:“~犬之群吠兮,吠所怪也。”

❷ 城邑,城市。《左传·隐公元年》:“制,岩~也,虢叔死焉。佗~唯命。”《吕氏春秋·贵因》:“舜一徙成~,再徙成都,三徙成国。”特指国都,京城。《尚书·盘庚上》:“天其永我命于兹新~。”《诗经·大雅·文王有声》:“既伐于崇,作~于丰。”用作动词,建国都或城邑。《诗经·大雅·嵩高》:“于~于谢,南国是式。”(谢:古邑名。)《孟子·梁惠王下》:“~于岐山之下,居焉。”

❸ 古代行政区划名。《周礼·地官·小司徒》:“九夫为井,四井为~。”《管子·小匡》:“制五家为轨,轨有长;六轨为~,~有司。”后为县的别称。柳宗元《封建论》:“秦有天下,裂都会而为之郡~。”《促织》:“~有成名者,操童子业,久不售。”

❹ 采邑,封地。《晏子春秋·杂下》:“庆氏亡,分其~。”《史记·刺客列传》:“今闻购将军首金千斤,~万家。”

❺ 同“悒”。愁闷不乐。《荀子·解蔽》:“不慕往,不闵来,无~怜之心。”

邑*yi

D2D8

❶城市;一般的城镇:城~/通都大~。

❷县:郡~。

❸古代称国为邑(见《说文解字》)。

❹〈文〉国都;京城:商~翼翼,四方之极(《诗经》)。

❺〈文〉与“悒”同。郁闷不乐的样子:不慕往,不闵来,无~怜之心(《荀子》)。

区域

区(山~;边~;老~;富~) 营(营宇;营域) 圈(~地) 带

地区,区域:域

古代区域单位:邑

海的区域的简称:海域

海的某一区域:海区

一国所属的海域:领海

靠近陆地的海域:近海(~作业)

沿海地区或沿海海域:海疆

积雪的区域:雪界

终年积雪区域的界线:雪线

限定的区域:限域

防守的区域:防区 防地 防次

为便于执行战略任务而划分的作战区域:战区

广大的地域、区域:寰

荒远的区域:荒徼

管辖的区域范围很广:跨州连郡 跨州兼郡

(地区范围:区域)

另见:地区 范围

城镇

城邑 郭邑

城池,城镇:城寨

村落、城镇:邑

有码头的城镇:埠(本~;商~)

军事上占重要地位的城镇:重镇 要镇 望镇 雄镇

军事重镇:锁钥

边隅要镇:隅镇

边防重镇:蕃扞 蕃捍 蕃表 藩屏

古代有万户居民的城镇:万室之邑

乡村城镇:四乡八镇

城镇的各个地方:大街小巷

有城墙的城镇或乡村:堡(堡子)

(城市和集镇:城镇)

另见:城市 集镇

京都

京(京市;京邑;京华;京门;京国;京城;京师;京阙;华京;玉京;天京;皇京;凤京;仙京;帝京;神京) 邑(都邑) 阙(阙下;阙廷;阙庭;天阙;双阙;城阙)辇(辇下;辇毂;都辇;城辇;京辇;辇毂下) 都门 都下 都中琼都 上都 王都 清都 帝乡 帝都 帝城 帝掖 帝居 帝宫 帝家 帝国 帝华 神州 神宇 神都 皇都 皇城 皇州 皇邑 层城 毂下 日下 天宇 天庄 天邑 天衢 都门 紫都 方州 春明 龙城 龙界 宫邑 朝邑 上国 畿郡 畿皋 宸州 宸恒 尊华 龙袖 觚棱 金城 金马 畿皋 高台 桂玉(桂玉之城;桂玉之地) 斗城 王城 柱国 丹凤城 帝辇之下 清都紫微 清都绛阙 清都紫府

京城之美称:京华 凤城 凤凰城

畿辅、京都:黄图

帝王的都城:天都

京城的内城:皇城

皇城的美称:玉城

北京市内城中央的故宫城区:紫禁城

帝王所住的紫禁城:丹禁

繁华的京都:瑶京

京城之内:阃宇

京城附近:附辇

京都附近或帝王左右:霄汉

京城以外:阃外

(旧称首都:京都)

另见:朝廷 帝王 城市 宫殿 繁华

邑yì

于汲切,入缉。

❶国都,都城。《诗·大雅·文王有声》:“既伐于崇,作~于丰。”

❷国家,邦国。《左传·桓公十一年》:“次于郊郢,以御四~。”

❸庶民聚居的地方。《公羊传·隐公元年》:“田多~少称田,~多田少称~。”

❹诸侯大夫的采邑。《论语·公冶长》:“千室之~,百乘之家。”

❺城镇:县城。苏洵《六国论》:“小则获~,大则得城。”

❻居民组织单位,三十家为邑。《管子·小匡》:“五家为轨,轨有长:六轨为~,~有司。”

❼同“悒”。忧郁。见“邑邑”。

〖邑〗 粵 jap1〔泣〕普 yì

❶ 國都。《詩經.商頌.殷武》:「商〜翼翼。」(翼翼:整齊的樣子。)❷ 建國都。左丘明《左傳.隱公十一年》:「吾先君新〜於此。」

❸ 人們聚居的地方,相當於城鎮。蘇洵《六國論》:「小則得〜,大則得城。」

❹ 封地。司馬遷《史記.刺客列傳》:「夫樊將軍,秦王購之金千斤,〜萬家。」

邑

行政区划名。360家所住地域为邑。《晋书·地理志》: “昔在帝尧时和万邦制,8家为邻,3邻为朋,3朋为里,5里为邑,10邑为都,10都为师,州12师焉。”“周武王时,9夫为井,4井为邑,4邑为丘,4丘为甸,4甸为县,4县为都。”《汉书·刑法志》: “地方1里为井,故4井为邑,4邑为丘。”《国语·齐语》: “制鄙。30家为邑,邑有司; 10邑为卒,卒有卒帅; 10卒为乡,乡有乡帅; 3乡为县,县有县帅; 10县为属,属有大夫。”

邑

原意为人所居之所。古时用以称一般居民聚落。商周时期亦指国都(多称大邑)及其他城邑。秦汉以后,以邑为县城之别称。

邑

❶京城。《诗·商颂·殷武》:“商邑翼翼,四方之极”。

❷侯国。《左传·桓公十一年》:“君次于郊郢,以御四邑”。

❸指城市。大者为都,小者为邑。《左传·隐公元年》:“制,岩邑也,虢叔死焉,佗邑唯命”。

❹旧时县的别称,如邑宰。

邑

古代行政区域单位。《周礼·地官·小司徒》:“九夫为井,四井为邑。”春秋时齐国则以三十家为邑。《国语·齐语》:“制鄙,三十家为邑,邑有司。”

邑yì

❶ (城市) city: 通都大 ~ big city; metropolis

❷ [书] (京城) capital

❸ (县) county

❹ (姓氏) a surname: ~ 夷 Yi Yi

◆邑由 a surname

邑yì

1、皇太后、皇后、公主的封地。《汉书·百官公卿表上·县》:"列侯所食县曰国,皇太后、皇后、公主所食曰邑。" 2、军事编制单位。《汉书·晁错传》:"臣又闻古之制边县以备敌也,使五家为伍,伍有长;十长一里,里有假士;四里一连,连有假五百;十连一邑,邑有假候;皆择其邑之贤材有护,习地形知民心者,居则习民于射法,出则教民于应敌。"

邑

(1)国之别称。《左传》鲁桓公十一年载楚将斗廉语云“且虞四邑之至也。”杜预注:“四邑:随、绞、州、蓼也。邑,亦国也”。(2)聚落。先秦的邑包括大的城市以至小的村落。包山楚简中的“邑”,似为较小的地域组织;另有一种加“宀”的“邑”,则指较大的地方。

邑yì

❷ 通

❹ 通都大

邑

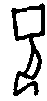

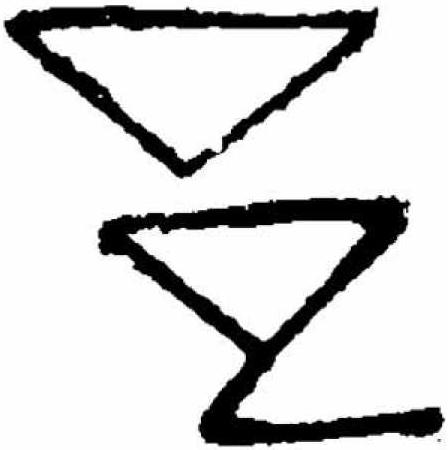

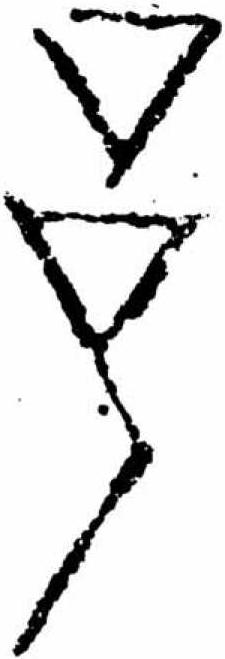

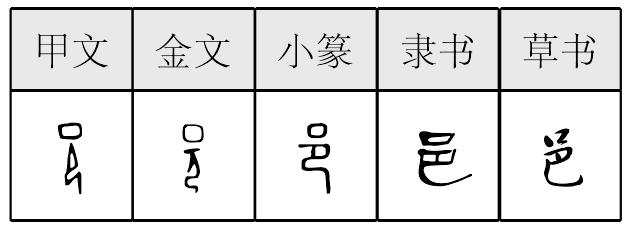

邑,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

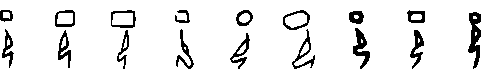

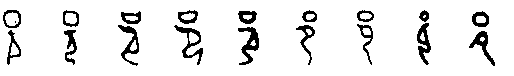

甲骨文第一、二字形是常見字形,第三字形偶見,但有重要提示作用。第四字形是西周時期的字形,已與金文毫無二致,衹是風格不同,可見正是金文的俗體。學界對字形結構有不同意見,或説从丁从卩會意,“口” 形即 “丁”,甲骨文多作方形,金文多在方圓之間,有人認爲 “丁” 即 “城” 的初文。“卩” 爲人跽坐之形。“邑”字从丁从卩,表示人居住的城邑。或説 “口”形字讀 “□”即 “圍”,代表區域或城市。“邑” 的本義是城邑,或指國,或指都城,或指人口集中區域。用作意符隸定後用在字右作 “阝”,如用於地屬之字即是。卜辭多用本義,或用作人名。銘文或指都城、城市,或用作區域單位名稱,或用作氏族名、人名。

楚簡帛文作

,沿襲古體。秦簡牘文作

,沿襲古體。秦簡牘文作

,古隸典型。

,古隸典型。

邑yì

(甲)

(甲)

会意字,甲骨文上部的“囗”表示范围的城墙,下为“人”,意为人居住的地方。作意符生成的字如邕、扈等。作偏旁写作“阝”,置于字的右侧,生成的字有数十个之多,大都为地名、古城名,如郑、郴等。作声符生成的字有:

yì

挹(挹取)

悒(忧悒)

浥(“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。”——王维《送元二使安西》)

邑(yì)

“.jpg) ,国也。从囗;先王之制,尊卑有大小,从卪。凡邑之属皆从邑。”(於汲切)

,国也。从囗;先王之制,尊卑有大小,从卪。凡邑之属皆从邑。”(於汲切)

徐锴《系传》:“有宗庙先君之主曰都,无曰邑,邑曰筑,筑曰城。囗,其城郭也。”段玉裁注:“(从囗)音韦,封域也。……尊卑,谓公、侯、伯、子、男也;大小,谓方五百里、方四百里、方三百里、方二百里、方百里也。……尊卑大小,出于王命,故从卪。”邑本为人聚居的地方,大至国都,小至乡镇,上古都可以称为“邑”。

甲骨文作.jpg) ,金文作

,金文作.jpg) 、

、.jpg) ,均为会意字。上部“囗”字代表围墙,下部是面朝左跪坐的人,合起来表示人聚居的区域范围。罗振玉说,“邑为人所居,故从囗从人”。姚孝遂云:“《左传》庄二十八年:‘凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑。’卜辞则不然,人所聚居均得谓之邑。”[1]如:“己亥卜,内,贞:王有石在鹿北东,作邑于之?……作邑于鹿?”(《合》13505)鹿是地名,邑是城。大意说,王有石料在鹿北东,是在那里建城呢,还是在鹿地建城。[2]传世文献中用例如《诗·商颂·殷武》:“商邑翼翼,四方之极。”说商的国都很整齐。甲骨文中屡见“大邑商”,《尚书》作“天邑商”,即“大国商”,与之相对的是“小邦周”。这是在“国家”意义上使用“邑”的概念。

,均为会意字。上部“囗”字代表围墙,下部是面朝左跪坐的人,合起来表示人聚居的区域范围。罗振玉说,“邑为人所居,故从囗从人”。姚孝遂云:“《左传》庄二十八年:‘凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑。’卜辞则不然,人所聚居均得谓之邑。”[1]如:“己亥卜,内,贞:王有石在鹿北东,作邑于之?……作邑于鹿?”(《合》13505)鹿是地名,邑是城。大意说,王有石料在鹿北东,是在那里建城呢,还是在鹿地建城。[2]传世文献中用例如《诗·商颂·殷武》:“商邑翼翼,四方之极。”说商的国都很整齐。甲骨文中屡见“大邑商”,《尚书》作“天邑商”,即“大国商”,与之相对的是“小邦周”。这是在“国家”意义上使用“邑”的概念。

金文中“邑”义为城市,大曰都,小曰邑,如齐侯壶:“齐侯既![]() (济)洹子孟姜丧其人民都邑堇

(济)洹子孟姜丧其人民都邑堇![]() (宴)無(舞)。”金文中也有“大邑商”的说法,指国家,如何尊:“隹(惟)珷(武)王既克大邑商。”[3]

(宴)無(舞)。”金文中也有“大邑商”的说法,指国家,如何尊:“隹(惟)珷(武)王既克大邑商。”[3]

邑部有一百八十三个属字。邑字作部首时一般在字的右边。汉字中从“邑”的字大都与城镇、地名有关。如“邦”、“都”、“郭”、“邻”、“郊”、“郓”、“郢”等。

邑*yì

(7画)![]()

![]()

*邑yì

7画 邑部

(1) 人聚居的地方: 十室(家)之~。

(2) 城镇: 城~|通都大~。

邑( )

)

甲骨文合集19851,殷

邑 。

。

甲骨文合集20495,殷

甲寅卜, 方弗 邑。

邑。

臣卿簋,殷周金文集成3948,西周早期

才(在)新邑。

此鼎,殷周金文集成2821,西周晚期

旅邑人譱(膳)夫。

此簋,殷周金文集成4304,西周晚期

旅邑人譱(膳)夫。

散氏盤,殷周金文集成10176,西周晚期

用夨 (薄)

(薄) (散)邑。

(散)邑。

古璽彙編198,戰國

昜(陽)都邑□□ 之鉨。

之鉨。

中國錢幣大辭典·先秦編211.2,戰國

安邑二釿。

中國歷代貨幣大系·先秦貨幣1274,戰國

安邑二釿。

中國錢幣大辭典·先秦編266.2,戰國

陽邑。

中國歷代貨幣大系·先秦貨幣3400,戰國

背文左邑。

九店楚簡·五六號墓竹簡41,戰國 (利)以内(納)田邑。

(利)以内(納)田邑。

上海博物館藏戰國楚竹書三·周易44,戰國

攺邑不攺汬, 亡(无)𡯈(喪)亡(无)(得)。

睡虎地秦墓竹簡·日書乙種93,戰國至秦

以生子,爲邑桀(傑)。

銀雀山漢墓竹簡·孫子兵法106,西漢

倍(背)城邑多者,爲重。

銀雀山漢墓竹簡·尉繚子456,西漢

□墝而立邑建城。

張家山漢簡·奏讞書222,西漢

邑中少人。

居延新簡EPT68.37,西漢

邑中夜行。

漢印文字徵

李邑私印。

趙儀碑,東漢

中部□度邑郭掾、盧餘、王貴等。

建寧三年殘碑,東漢

邦喪貞幹,邑失……

元文墓誌,北魏

永安二年封林慮郡王,食邑一千户。

牛諒墓誌,隋

遂乃優遊邑里,棲息丘園,左琴右書,大被厚褥。

任顯及妻張氏合葬誌,隋

恩惠臨官,邑有來蘇之詠。

暴永墓誌,隋

啓邑開封,飾昭青史。

《説文》: “邑,國也。从口; 先王之制,尊卑有大小,从卪。凡邑之屬皆从邑。”

許慎對“邑”字的構形解釋不符合其原初的構形理據。甲骨文及早期金文顯示,“邑”字是個會意字。上从口,表示城邑,下象一跪坐之人形。先秦中國人席地而坐,因而跪坐是那時人的基本坐法。“邑”字所會的意思,就是指人們聚居的地方。

其本義應當就是城邑。作爲表意偏旁,它所構成的字也多表示城市。

邑yì

甲骨文和金文从口(围的本字),从卩(象人跪坐形),象人在城圈旁形(方或圆框是丁字,成从此,亦声,城又从成,亦声)。古代称国为邑。隶楷渐变,似从口从巴,使人误解。也指国都,京城。甲骨文晚期常见“大邑商”。引申指都城,城市。再引申指人聚居的地方。如:通都大邑。春秋时30家为邑。旧时县的别称。又是悒的本字。如:郁邑(愁闷,不安义。见《楚辞》。现作悒郁)。小篆也有悒。

邑★常◎常

yì表意,甲骨文、金文上象城邑形,下从卩,卩象人跽坐之形;小篆字形稍变,隶定为“邑”。本义表示城邑中有民众居住(一说本义表示人所居住的区域或处所),引申为城市、国都、封地(古代君主分封给诸侯,或诸侯分封给大臣的土地)、县的别称等。

【辨析】

❶“邑”作偏旁多在右边,为书写方便而变形为阝。

❷以“邑”作意符构成的字多与城邑、城邑名、国名、行政区划名等有关,如“郭、都、郢、邳、邶、邹、郑、鄙、邻、郊”。

❸以“邑”作音符构成的形声字一般读yì:挹、悒。

❹邑/都/国 这三个字都指都市、城市,区别在于:“邑”本指人群聚居之处,又指王都,后指诸侯子弟、卿、大夫的封邑;“都”本指诸侯子弟、卿、大夫设有祖庙、经常居留的城邑,又指都城,后泛指城市;“国”本指诸侯国君的都城即国都,后来词义范围扩大,指国家。

邑 (yì)

(yì)

國也。从口,从卩。

【按】段玉裁注:“《左傳》凡偁人曰大國,凡自偁曰敝邑。古國、邑通偁。”今稱作都城。

*邑ɂiəp

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 國也。 从口。先王之制,尊卑有大小。从卪。凡邑之屬皆从邑。(六篇下)

, 國也。 从口。先王之制,尊卑有大小。从卪。凡邑之屬皆从邑。(六篇下)

象人群居住的一定範圍內之意。

- 战后西方新女权运动是什么意思

- 战后西游记是什么意思

- 战后财产恢复权是什么意思

- 战后重建工作是什么意思

- 战呵呵是什么意思

- 战和是什么意思

- 战和何者是良筹,扶危但看天意。是什么意思

- 战哄是什么意思

- 战哈哈是什么意思

- 战响是什么意思

- 战哭多新鬼,愁吟独老翁。乱云低薄暮,急雪舞回风。是什么意思

- 战器是什么意思

- 战国是什么意思

- 战国“是什么意思

- 战国“武安”铜戈是什么意思

- 战国七雄是什么意思

- 战国人才言行录是什么意思

- 战国人物龙凤帛画是什么意思

- 战国全弩是什么意思

- 战国兵制是什么意思

- 战国半两是什么意思

- 战国古文是什么意思

- 战国史料编年辑证是什么意思

- 战国后对平民的通称是什么意思

- 战国四公子是什么意思

- 战国大动乱中的人口状况是什么意思

- 战国宁沪新获甲骨集是什么意思

- 战国封建说是什么意思

- 战国巴式虎纹铜戈是什么意思

- 战国帛画是什么意思

- 战国文字是什么意思

- 战国文学与六经的不同是什么意思

- 战国文学与六经的联系是什么意思

- 战国文学是六经传统的新发展是什么意思

- 战国时代是什么意思

- 战国时代楚国的一种高雅的歌曲是什么意思

- 战国时代的郡、县是什么意思

- 战国时列国国君是什么意思

- 战国时期的中原古国与古都是什么意思

- 战国时期的兵制是什么意思

- 战国时期的酒坛子是什么意思

- 战国时期秦王世系表是什么意思

- 战国棕色地几何锦是什么意思

- 战国楚木衡是什么意思

- 战国楚简是什么意思

- 战国白玉龙形冲牙是什么意思

- 战国的变法是什么意思

- 战国的科学技术是什么意思

- 战国秦汉史论文索引是什么意思

- 战国秦长城是什么意思

- 战国策是什么意思

- 战国策·《楚策》四《庄辛说楚襄王》是什么意思

- 战国策·《秦策》一《苏秦始将连横》是什么意思

- 战国策·《赵策》三《鲁仲连义不帝秦》是什么意思

- 战国策·《赵策》四《触龙说赵太后》是什么意思

- 战国策·《魏策》四《唐且为安陵君劫秦王》是什么意思

- 战国策·《齐策》一《邹忌讽齐威王纳谏》是什么意思

- 战国策·《齐策》四《冯谖客孟尝君》是什么意思

- 战国策·冯谖客孟尝君是什么意思

- 战国策·唐雎不辱使命是什么意思