边际生产力论Marginal Productivity Theory

在生产活动中互相合作的各生产要素,如何获得适宜报酬的一种分配理论和方法。在一般情况下,假定其他要素在生产中的数量不变,则某种生产要素的单位减少所引起的产值减少量,就是该要素的边际生产力,也是最合理的报酬数额。边际生产力论是同边际分析方法密切相关的,并在边际效用价值论的形成过程中成长起来。英国古典经济学家马尔萨斯和李嘉图最早分析地租时应用了边际生产力的思想; 德国经济学家屠能在其《孤立国》(1826)一书中首次把它运用于工资和利息的确定。边际生产力论的成熟形态由英国经济学家马歇尔和美国经济学家克拉克分别独立提出,尤其是后者,基本成了“边际生产力”的代名词。在他们那里,边际生产力理论终于应用于所有的要素报酬决定,在当代仍是微观经济学的重要基础。克拉克的边际生产力论是生产三要素论、生产力递减法则和边际效用价值论的有机结合。在《财富的分配》 (1889)一书中,克拉克系统地论述了边际生产力论的基本内容,认为产量由土地、劳动和资本三种生产要素共同决定,且此三者的生产力皆遵循递减规律; 地租、工资和利息的大小,分别取决于土地、劳动和资本的边际生产力。

边际生产力论

又称“边际生产率论”。关于在生产活动中各生产要素如何获得适宜报酬的一种要素分配的理论。在一般情况下,假定其他投入要素在生产中的数量不变,则某种生产要素新增加一个单位所引起的产出增量就是该要素的边际生产力。它也是最合理的要素报酬数额。边际生产力论同边际分析方法密切相关。英国古典经济学家马尔萨斯( Malthus,Thomas Robert,1766—1834)和李嘉图(Ricardo,David,1772—1823)最早分析地租时应用了有关边际生产力的思想;随后,德国经济学家屠能(Thünen, Johann Heinrich von,1783—1850)把它运用于工资和利息的确定。成熟的边际生产力论是由英国经济学家马歇尔(Marshall,Alfred,1842—1924)和美国经济学家克拉克(Clark,John Bates,1847—1938)分别提出的。尤其是克拉克,他的名字几乎成了“边际生产力论”的代名词。在他们那里,边际生产力理论终于应用于所有的要素报酬决定,它现在仍然是微观经济学的重要基础。克拉克的边际生产力论是生产三要素论、边际生产力递减规律和边际效用价值论的有机结合。克拉克在1889年出版的《财富的分配》一书中系统地阐述了边际生产力论的基本内容,认为产量由土地、劳动和资本三种生产要素共同决定,且这三者的生产力均遵循递减规律;地租、工资和利息的大小,分别取决于土地、劳动和资本的边际生产力。

边际生产力论Marginal Productivity Theory

边际生产力理论是说明国民收入在三大阶级之间如何分配的一种理论方法,德国经济学家冯·屠能 (Von Thünen) 是这一理论的最早先驱。他在1826年出版的 《孤立国》一书中把报酬递减规律应用于资本和劳动这两种生产要素上,并提出了如下观点: 工人的工资应该等于最后的工人生产的产量,最后使用的单位资本的生产力决定了利息的标准。冯·屠能的边际生产力理论是不完全、不系统的,因而在经济学界的影响不大。此后,许多著名的经济学家对这一理论的发展都做出了重大贡献。朗菲尔德 (Longfield) 于1833年提出了利率是由最后单位生产性资本的收入决定的主张。瓦尔拉斯 (Leon Walras) 在 《纯粹经济学要义》 一书中 (最后一版),运用边际分析的方法推导出了各要素的报酬,他认为 “在平衡状态下,生产成本与售价相均等时,服务的价格与其边际生产力、即生产方程的偏导数成比例” (瓦尔拉斯,1989,P. 409)。威克斯蒂德 (P. H. Wicksteed) 对边际生产力理论的贡献主要表现在 《分配理论的同位论》(1894) 和 《政治经济学常识》 (1910)这两本书中,他论证了在完全竞争的条件下,对于规模收益不变的生产过程来说,其创造的价值完全由各要素分配净尽,不多也不少。从而使边际生产力理论获得了内在的统一性。

上述经济学家对边际生产力理论的贡献大都集中于某一个方面。而阿弗里德·马歇尔(Alfred Marshall) 和约翰·贝茨·克拉克 (John Bates Clark) 两位经济学家第一次系统全面地论述了这一理论的主要内容,尤其是J·B·克拉克已成为这一理论最著名的代表人物。在《财富的分配》 一书中,J·B·克拉克把土地收益递减规律扩大到一切生产部门和生产要素,得出了两个基本规律,即劳动生产力递减规律和资本生产力递减规律。

关于劳动生产力递减规律,J·B·克拉克是这样表述的: “在固定数量资本的情况下使用劳动,它的生产力是递减的,这是一个普遍的现象” (J·B·克拉克,1983,P. 51)。他认为在资本数量不变的情况下,所以能增加劳动单位的数量,是因为资本货物的形式发生了变化。资本货物必须改变形式以适应更多的劳动单位。这样,原有工人使用的昂贵、复杂、精密的工具不得不被便易、简单、低效的工具所代替。新增加的工人从原有工人那里分得一部分资本,使用同样便易、低效的工具。由于这两方面的原因,新增加的单位劳动比原有的单位生产的财富要少。因此,在资本数量不变的情况下,劳动生产力是随着劳动的增加而递减的。所谓资本生产力递减规律是指,在劳动数量不变的情况下,资本的生产力随着资本数量的增加而递减。资本数量的增加,必定导致资本货物形式相反方向的变化,由简单、便宜的工具变为复杂、昂贵的工具。然而,在这一变化过程中,费用比以前增加的多,而利益却比以前增加的少,由此,产生了资本生产力递减的趋势。

在此基础上,J·B·克拉克提出了边际生产力的原则: 工资要和完全由边际劳动所生产出来的产品相符合,即劳动的边际生产力决定了工人的工资,利息要和边际资本的生产物品相符合,即资本的边际生产力决定了利率标准。

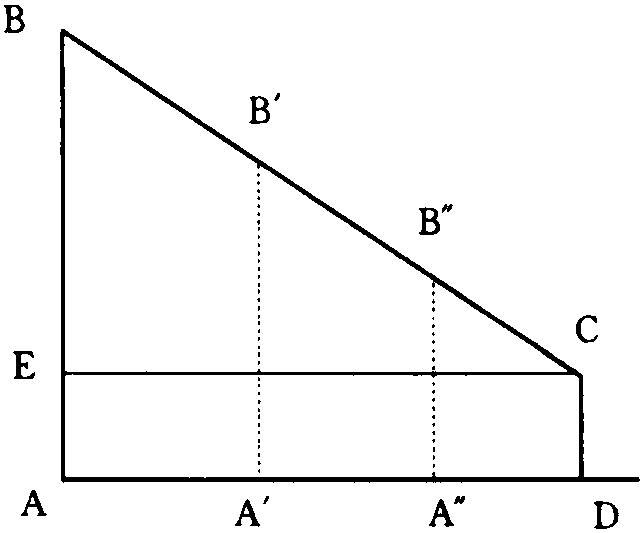

J·B·克拉克的边际生产力理论可由下图来说明。

图1中,资本数量不变,AD代表劳动的数量,AB是第一单位劳动的产量,A′B′是第二个单位劳动的产量,A″B″是第三个单位劳动的产量,DC是边际劳动的产量,它决定了工资标准。ADCE是企业家支付的工资总额,EBC是支付给资本家的利息。从图 (1) 中可以明显地看出,非边际劳动所生产的产量都大于边际劳动的产量,却只得到与边际劳动相等的产量作为工资,是否存在着资本对劳动的剥削呢?为此,J·B·克拉克区分了绝对生产力和实际生产力。劳动的绝对生产力是以它所做的特定工作的重要性来衡量。在图1中,第一个单位劳动的绝对生产力可由AB的产量来表示。劳动的实际生产力是从雇主由于单位劳动的离职而遭到的损失来衡量的。如果每一个工人的能力都是相同的。是可以相互调换的。这样,在雇主看来,每一个单位劳动的实际生产力都相同,都等于边际劳动的绝对生产力。所以,在雇主看来,任何一个单位劳动的价值都是相同的。当然按边际生产力支付工资也就不存在资本剥削劳动的现象。

图1

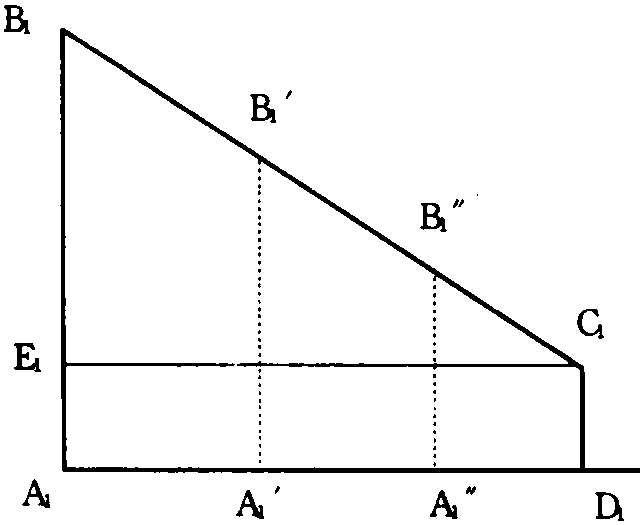

图2

图2中,劳动的数量不变,A1D1表示资本的数量,A1B1表示第一个单位资本的产量,A′1B′1是第二个单位的产量,A″1B″1是第三个单位的产量,D1C1是边际资本的产量,它决定了利率的标准。A1D1C1E1是企业家支付给资本家的利息总额,E1C1B1是支付给劳动的工资总额。在静态情况下,ADCE和E1C1B1是相等的,EBC与A1D1C1E1是相等的,分别代表着工资和利息总额。

19世纪90年代之后,边际生产力理论作为分析利息和工资标准的基本理论已为经济学界接受。但由于这一理论所涉及问题的复杂性始终存在着一些有争议的地方,遭到了一些经济学家的批评。

边际生产力理论是建立在资本生产力理论基础之上的,即建立在资本具有创造新价值的能力基础之上的。对于这一点,J·B·克拉克并没作出令人信服的证明。在 《财富的分配》 一书中,他混淆了物质因素和价值因素,以生产资料可以增加所生产的产品数量,即增加使用价值量为前提,得出了资本具有创造新价值能力的结论 (伊·戈·布留明,1983,P. 390)。

即使抛开资本生产力理论不提,边际生产力理论也存在着严重的技术性问题,即资本的衡量问题。土地和劳动不存在这样的问题,因为它们的衡量单位是非常明确的,如增加一个工人,增加一亩土地。资本却不然,资本被认为是具有各种形态的设备、厂房、原料等,在实物形态上无法用统一的单位来衡量,只能用价值形态来计量,要知道这些投入要素的价格,必须先知道工资率和利率,用来决定工资和利率标准的边际生产力本身得以工资率和利率来计算,这就陷入了循环论证。这一问题由琼·罗宾逊 (J. Robinson) 于1953年提出后,导致了长达20余年的 “两个剑桥” 之争,直至现在这一问题仍未得到解决。

就边际生产力本身来说,资本生产力递减规律的依据是脆弱的。按照J·B·克拉克的解释,在劳动不变的情况下,资本增加将伴随着资本货物形式的改变,由简单、低廉的工具转变为复杂、昂贵的工具,这使费用的增加超过收益的增加,从而导致资本生产力递减。然而,资本货物这种形式的改变,意味着生产工具质量的改善,效能的提高,无论如何也得不出生产力递减的结论。世界经济的发展也提出了相反的论证。

最后,边际生产力理论存在着局限性,它只解释了决定生产要素需求价格的因素。只有在生产要素供给不变的前提下,这一理论对工资和利率的解释才能成立。

边际生产力论Marginal Productivity Theory

19世纪末美国经济学家约翰·贝茨·克拉克(John Bates Cl ark,1847—1938)在其代表作《财富的分配》 (1899) 一书中提出的理论。克拉克认为,在一个完全竞争的静态经济中,基本的生产要素是劳动和资本,相对应的是分配中形成的工资和利息,地租是利息的一种特殊形式,利润则只是在动态分析中才存在。每一种生产要素最后增加一单位时所达到的生产率,就是“边际生产力”,一切生产要素在分配中所得的份额,都取决于该生产要素的“边际生产力”。当资本量不变而劳动量增加时,每增加一单位劳动的劳动生产率是递减的,工资就取决于最后增加的一单位劳动的生产率即“劳动的边际生产力”; 同样,当劳动量不变而资本量增加时,每增加一单位资本的资本生产率也是递减的,利息就取决于最后增加的一单位资本的生产率即“资本的边际生产力”。地租的决定同利息的决定是相同的。克拉克的边际生产力论把生产费用论、土地收益递减律和边际效用价值论揉和在一起,企图否定资本主义剥削,宣传阶级利益调和,是一种庸俗的分配理论。

边际生产力论marginal productivity theory

一种为资本主义剥削进行辩解的分配理论。德国经济学家约翰 · 杜能(John H.Thünen)是该理论的主要先驱者之一。他在1826年出版的《孤立国》一书中,最早以边际原理分析包括地租、利润和工资在内的所有分配概念。他虽没有提出边际生产力这一名词,但已提出了该理论的若干基本点。他的理论与后来的理论相比,最值得注意的不同点在于他承认存在着剥削。此外,爱尔兰经济学家芒梯福特·朗菲尔德(Mountifort Longfield)和伊萨克·巴特(Issac Butt)也是边际生产力论的先驱者。他们在19世纪30年代的著作中也分别发表了类似于边际生产力论的观点,但不及杜能的论述完整。

边际生产力论的最大代表是19世纪末美国著名经济学家约翰·贝茨·克拉克,他在《财富的分配》(1899)一书中首创边际生产力这一名词,并系统地论述了这一理论。他的论证包括以下3个层次:

❶他宣称,资本(包括土地投资)和劳动一样具有生产力。

❷当资本量不变而相继增加劳动时,每单位追加劳动量所增加的产量(产值)依次递减;同样,当劳动量不变而追加资本时,单位资本生产力也递减。

❸由于劳动和资本双方利害的权衡,决定工资的必定是劳动的边际生产力即最后增量劳动所增加的产量(产值),决定利息的也必定是资本的边际生产力。克拉克断言,这就是在充分自由竞争的静态条件下的分配法则,它表明劳动和资本均按自己对生产的贡献得到了应得的报酬。克拉克否认在静态条件下资本利润的存在,他认为平均利润是企业家执行组织职能的劳动报酬,而超额利润不过是由于技术进步而引起的暂时现象,因而属于动态范畴。他还断言,超额利润最终会消失,而且它必然更多地转化为劳动工资而不是转化为资本利息。

克拉克的这一理论是生产三要素论、生产力递减法则以及边际效用论的结合。其根本谬误在于:混淆使用价值与价值,将使用价值生产条件混同于价值生产条件;将在一定条件下存在的暂时的甚至是不合乎经济要求的现象视为普遍法则和论证依据;将级差地租法则中所体现的边际原理不适当地扩及所有的分配领域。由于边际生产力论具有明显的辩解性,精巧的论证和认为分配决定原则的一致性等特点,至今仍被西方许多经济学家所采纳。

边际生产力论

亦称“限界生产力论”,即边际生产力分配论。用边际理论说明工资、利息的来源和标准的一种分配理论。认为在静态的充分自由竞争环境中,收入在劳动和资本之间的分配取决于它们各自对生产的实际贡献,即取决于它们各自的“边际生产力”。该理论的雏形由德国经济学家屠能于19世纪中叶提出,后由美国经济学家克拉克加以系统化,使之成为19世纪末至20世纪30年代里最为流行的一种分配理论。其理论基础是“资本生产力论”、“边际效用论”和“土地肥力递减规律”。认为,在静态的充分自由竞争环境里,商品的价值是由劳动和资本的生产力共同创造的,所以在价值分配时,资本和劳动都能获得相应的报酬。劳动所获得的报酬是工资,即劳动的价格,它由劳动的边际生产力决定; 资本所获得的报酬是利息,即资本的价格,它由资本的边际生产力决定。假定在资本额不变的条件下,相继增加雇佣劳动会使每一单位劳动所分摊到的装备减少,从而使技术条件恶化,导致每一单位新增加的劳动所生产的产量或价值即劳动生产力依次递减,最后增加一个单位劳动(“边际劳动”) 的生产力就是劳动的边际生产力。在充分自由竞争的社会里,“边际劳动”的产量决定劳动的价格即工资标准,这不仅指边际劳动的工资,而且指其他所有与他同质的劳动的工资。商品价值中扣除工资后的余额,就是资本的报酬即利息。在劳动量不变的条件下,每一单位新增加的资本所生产的产量或价值即资本的生产力总是递减的,最后增加一个单位资本的生产力就是资本的边际生产力。在充分自由竞争社会里,利息的大小就由资本的边际生产力决定。利息形成作为生产资料所有者的资本家的收入,而作为企业的组织者和领导者的企业家,在“静态经济”中,其收入仅仅是工资。至于利润,它属于动态范畴,是个别企业采用先进技术而使得企业生产成本低于现行市场价格的结果,它等于商品价格减去工资和利息后的余额。待其他企业都采用此先进技术之后,这部分利润就不复存在了,因此,利润 (实际上是超额利润) 只是暂时的、过渡性的,而土地由于被克拉克包括在资本当中,其收入 (即地租) 就被视为利息的一种特殊形态。

- 找便宜是什么意思

- 找借口是什么意思

- 找借口掩饰真情是什么意思

- 找先生是什么意思

- 找六指是什么意思

- 找准自己的最佳位置是什么意思

- 找出共同点,保留不同点是什么意思

- 找出来是什么意思

- 找出来了是什么意思

- 找出缺点或错误,并作自我批评是什么意思

- 找出路是什么意思

- 找别扭是什么意思

- 找到是什么意思

- 找到一点吃一点是什么意思

- 找到了线头,疙瘩才会解开是什么意思

- 找到你的“另一个地球”是什么意思

- 找到你的“辨识度”是什么意思

- 找到喋是什么意思

- 找到头上来了是什么意思

- 找到甜区,才会如鱼得水是什么意思

- 找到窍门是什么意思

- 找到职业前往任事是什么意思

- 找动物是什么意思

- 找印子是什么意思

- 找叉子是什么意思

- 找口护命食是什么意思

- 找台阶是什么意思

- 找台阶下是什么意思

- 找台阶儿是什么意思

- 找吃匠是什么意思

- 找后台是什么意思

- 找后帐是什么意思

- 找后帐儿是什么意思

- 找后账是什么意思

- 找后账儿是什么意思

- 找和尚借梳子——不看对象是什么意思

- 找唔番是什么意思

- 找噎罪是什么意思

- 找回失去的东西是什么意思

- 找因由儿是什么意思

- 找场儿是什么意思

- 找场子是什么意思

- 找垫子是什么意思

- 找声是什么意思

- 找外快是什么意思

- 找大的,吃馒头;找小的,吃拳头是什么意思

- 找太医是什么意思

- 找头是什么意思

- 找头儿是什么意思

- 找夹绊是什么意思

- 找女婿是什么意思

- 找好古诗教学的切入点是什么意思

- 找姑鸟是什么意思

- 找婆家是什么意思

- 找家子是什么意思

- 找宿儿是什么意思

- 找对是什么意思

- 找对头是什么意思

- 找对头了是什么意思

- 找对象是什么意思