踝关节损伤

踝关节损伤包括韧带损伤、骨折、关节脱位、关节分离等。

踝关节韧带损伤 这种损伤较常见,以青壮年居多,男性多于女性。其中以外踝韧带中之前距腓韧带捩伤最常见,而单纯三角韧带损伤很少见。后者多合并存在于踝关节骨折脱位中。关节充气或注入对比剂(碘液)造影,对诊断有帮助。

外踝韧带损伤 (1) 前距腓韧带损伤: 足于正常承重时,前距腓韧带与距骨之长轴走行一致,而当踝跖屈时,其走行方向与胫骨之纵轴一致,且更为紧张,故当踝在跖屈位受到内翻应力时,首先发生前距腓韧带损伤。肿胀与疼痛局限于外踝之前下方,可出现皮下淤斑,被动跖屈并内翻踝关节时疼痛加重,而外翻时减轻。前距腓韧带完全断裂时,在踝关节跖屈位,距骨可以向前移位,如在向前应力下摄踝关节侧位X线片,可显示距骨向前半脱位。如跟腓韧带同时损伤,则距骨向前移位更为明显。

(2)跟腓韧带损伤: 踝关节于0°位受到内翻应力时,可单纯发生跟腓韧带损伤,但常见者是继发于前距腓韧带损伤之后,如外力继续作用,则跟腓韧带损伤。其肿胀、压痛波及外踝的前下及下方,完全断裂时,于外踝下方与距骨的外侧触及沟状凹陷。踝关节向前抽屉试验阳性,内翻应力下摄踝关节正位X线片,显示距骨体向内侧倾斜,必要时需与健侧对比,以肯定诊断。有时跟腓韧带损伤亦可并发外踝顶端的撕脱骨折。

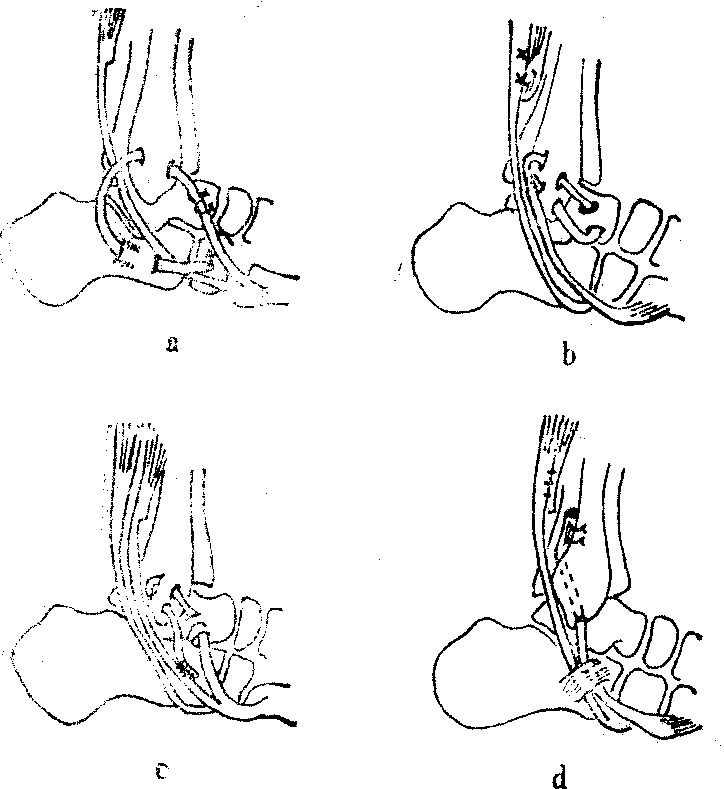

复发性踝关节半脱位: 如将新鲜的跟腓韧带完全断裂误认为扭伤,未予适当的固定,断裂的韧带未能有良好的愈合,可形成复发性踝关节半脱位,经常发生足内翻扭伤。除外踝前下方有明显的沟状凹陷外,患足内翻活动超过健侧,足内翻位的踝关节正位X线片显示距骨体向内侧的倾斜度大于健侧。治疗可作全部或一半腓骨短肌腱重建跟腓及前距腓韧带手术。如Watson Jones,Chrisman,Mc Laughlin,Evans等方法(图1)。术后以短腿石膏托固定6周。

(3)后距腓韧带损伤:在外踝三组韧带中,后距腓韧带较为坚强,极少发生损伤,仅于踝关节极度背屈位而又受到内翻应力时,才能损伤。

图1 复发性踝关节半脱位手术疗法

a.Chrisman法 b.Watson-Jone法 c.McLaughlin法 d. Evans法

外踝韧带损伤的治疗,在部分断裂可用胶布将踝与足固定于轻度外翻位。10~12天解除固定后用弹性绷带包扎,以增加踝关节的稳定性。完全断裂则将踝置于0°位,足外翻位以U形石膏或短腿石膏托固定6周。也可行手术修复,术后同样以石膏固定6周。解除固定后加强足外翻肌锻炼。行走时可将鞋后跟外侧垫高0.5cm左右,暂保持踝关节处于轻度外翻位。

三角韧带损伤 由外翻或外旋应力引起之单纯三角韧带损伤,多为前束断裂,于内踝前下方肿胀、压痛,足被动外翻时疼痛加重。三角韧带完全断裂,多合并有外踝或腓骨下端骨折,并可同时有下胫腓韧带损伤,因此距骨可向外侧脱位。部分断裂可用胶布将踝与足固定于轻度内翻位4~6周。完全断裂可用U形石膏或短腿石膏托于内翻位固定4~6周。仅在三角韧带断裂部或胫后肌腱嵌入关节间隙而阻碍距骨复位时,才考虑手术治疗。

踝关节骨折脱位 多见于青壮年,男性多于女性。主要由间接外力引起,直接外力引起者少见。其分型法如下:

(1) Ashhurst和Bromer分型法: 外旋型:足部固定而小腿强力内旋或足部强力外旋所致,分为三度;外展型: 踝关节受到强力外翻所致,分为三度;内收型: 踝关节受到强力内翻所致,分为三度;垂直压缩型: 又可分为背屈型、跖屈型及纵向压缩型。

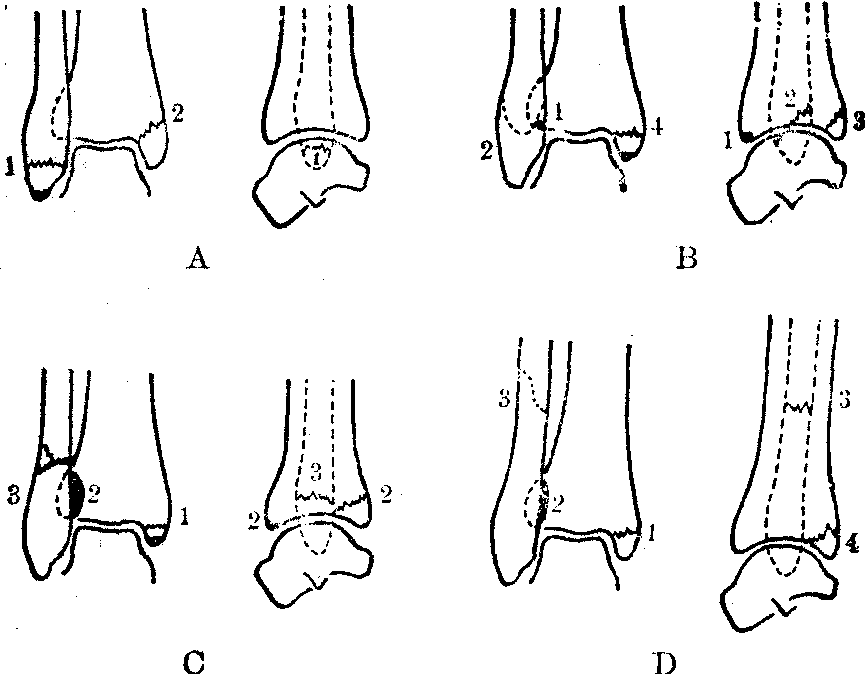

(2) Lauge-Hansen分型法(图2): 根据受伤时足部所处的位置以及外力作用的方向分型。旋后内收型: 受伤时足处于旋后位,距骨在踝穴内受到强力内收的应力所致;旋后外旋型: 受伤时足处于旋后位,距骨在踝穴内受到外旋应力,或小腿内旋而距骨受到相对外旋的应力所致;旋前外展型: 受伤时足处于旋前位,距骨在踝穴内受到强力外展的应力所致;旋前外旋型:受伤时足处于旋前位,距骨在踝穴内受到外旋的应力,或小腿内旋而距骨受到相对外旋的应力所致;垂直压缩型: 除去踝跖屈位、背屈位和纵向压缩损伤外,垂直压缩外力还可与内收、外展以及外旋等外力相复合而发生不同类型之骨折及脱位。

图2 Lauge-Hansen分型法

A.旋后内收型:

1. 第1度: 外踝韧带断裂或外踝撕脱骨折

2. 第2度: 第1度加内踝骨折

B.旋后外旋型:

1. 第1度: 下胫腓前韧带损伤

2. 第1度加外踝骨折

3. 第2度加后踝骨折,下胫腓不全分离

4. 第3度加内踝骨折或三角韧带断裂

C.旋前外展型:

1. 第1度: 内踝撕脱骨折或三角韧带断裂

2. 第2度: 第1度加下胫腓不全或完全分离

3. 第3度: 第2度加外踝骨折

D.旋前外旋型:

1. 第1度: 内踝撕脱骨折或三角韧带断裂

2. 第2度: 第1度加下胫腓不全分离

3. 第3度: 第2度加外踝上方6~7cm处骨折

4. 第4度: 第3度加下胫腓完全分离或后踝骨折

在诊断中应结合病史(主要是受伤姿势及外力作用情况)、体检和X线表现进行分析以确定损伤类型。

治疗原则是争取达到关节面的良好复位,并应早期开始关节活动。有以下几种方法:

(1)闭合复位外固定:踝部软组织少,骨折后局部肿胀出现早且较广泛,故应及时进行整复。不同类型的骨折,采用不同的整复和固定方法,原则上是按照引起骨折的相反机理进行复位。闭合复位时应将患膝屈曲以放松小腿后面肌肉,沿畸形方向牵引,纠正骨折端的重叠或嵌插,然后矫正内、外踝的侧方及旋转移位,最后整复后踝骨折片。整复后可用小夹板、U形石膏或短腿前后石膏托固定6周,解除外固定后,练习踝关节功能活动并逐渐承重。后踝骨折可用长袜套悬吊牵引,利用肢体重力使之逐渐复位,胫骨下端关节面严重粉碎骨折可在跟骨牵引下,早期练习踝关节活动,6周后去除牵引。

(2) 钢针撬拨法:闭合整复困难的内踝或后踝骨折,可于麻醉下用钢针穿过皮肤进行撬拨协助复位,复位后用钢针作内固定,并以小夹板作外固定。

(3)切开复位:适用于闭合复位失败或难以维持复位、开放骨折及已失去闭合复位时机的陈旧骨折。切开复位后以螺丝钉行内固定。如已决定手术则不应延误手术时机,以免因皮肤形成水疱或肿胀严重而增加手术的困难或感染的机会。根据骨折不同类型的特点,正确估计其不稳定性,有时也可一期选择手术治疗。内固定应能保证踝关节早期开始功能活动,缩短外固定的时间,或者不用外固定。

内踝骨折不愈合,有疼痛症状或关节不稳定者,可考虑切开复位内固定并植骨。外踝骨折不愈合虽很少见,但多需手术治疗。骨折畸形愈合后,如踝穴尚完整,距骨无移位,一般不需手术治疗或作踝上截骨术以纠正畸形。已继发创伤性关节炎者,则考虑踝关节融合术。踝关节创伤性关节炎多因骨折复位不良,踝穴完整性受到破坏,距骨残存有脱位或半脱位或关节软骨损伤严重等因素所引起,严重者需行踝关节融合术。下胫腓联合及骨间膜部位骨化,可见于外伤或手术后,较为少见,由于骨化虽可限制腓骨之正常活动,但一般并不造成明显之病废,可采取对症保守疗法。

下胫腓联合分离 下胫腓韧带损伤后发生下胫腓联合分离,可以单发,多数合并于踝关节骨折脱位。

下胫腓不全分离 单纯下胫腓前韧带断裂或下胫腓前韧带与骨间韧带断裂,而下胫腓后韧带保持完整,称之下胫腓不全分离。踝关节受到外旋应力时,腓骨及外踝向后外侧旋转,下胫腓前韧带先发生损伤,继之骨间韧带断裂,下胫腓后韧带成为腓骨外旋活动中的绞链而保持完整。下胫腓不全分离,仅于局部有肿胀及压痛、踝与足部畸形并不显著,踝关节正位X线片可显示内踝与距骨体内侧缘之间的间隙稍有增宽。可行闭合整复,将踝与足以U形石膏或短腿前后石膏托固定于内旋、内翻位6周。

下胫腓完全分离 下胫腓前韧带、骨间韧带和后韧带均断裂称之为下胫腓完全分离。因踝关节受到外展应力或外展合并外旋应力所致。多伴有腓骨骨折,常见于下胫腓联合以上、腓骨中下1/3的部位,并常合并内踝骨折或三角韧带断裂。骨间膜可同时撕裂至腓骨骨折的水平。

下胫腓完全分离后,距骨可以发生外后方脱位,踝、足可呈现外展或外旋畸形,但因可以自行复位或经急救处理后复位,畸形并未显现。在踝关节正位X线片中,下胫腓联合未显增宽,胫距间隙也不增宽,此时则应在施以外展、外旋应力下摄踝关节正位X线片,则可以明确诊断。必要时需以健侧X线片作对比观察。

完全分离则需固定6~10周,或行手术治疗,用螺丝钉或骨栓作内固定,术后10周去除内固定物后始可承重,否则内固定物有折断之可能。在腓骨下端存在骨折时,应先复位并固定腓骨,恢复外踝的正常长度,再固定下胫腓联合,否则,如腓骨骨折有重叠移位,则外踝上移,使踝穴变宽出现踝关节不稳定。

- 肛门周围痈疽是什么意思

- 肛门周围脓肿是什么意思

- 肛门周围脓肿和瘘是什么意思

- 肛门和尿道是什么意思

- 肛门圈疮是什么意思

- 肛门坠胀是什么意思

- 肛门坠重是什么意思

- 肛门型性格是什么意思

- 肛门外括约肌是什么意思

- 肛门失禁是什么意思

- 肛门手术护理是什么意思

- 肛门括约肌是什么意思

- 肛门括约肌过度松弛是什么意思

- 肛门拭擦法是什么意思

- 肛门指诊是什么意思

- 肛门期是什么意思

- 肛门温度是什么意思

- 肛门湿热证是什么意思

- 肛门热毒证是什么意思

- 肛门狭窄是什么意思

- 肛门生殖器痒症是什么意思

- 肛门生疮方是什么意思

- 肛门病是什么意思

- 肛门痈是什么意思

- 肛门痈疽是什么意思

- 肛门痒痛是什么意思

- 肛门痔痛方是什么意思

- 肛门瘘是什么意思

- 肛门瘙痒是什么意思

- 肛门瘙痒证是什么意思

- 肛门的发生是什么意思

- 肛门皮包是什么意思

- 肛门直肠结肠脱垂是什么意思

- 肛门神经是什么意思

- 肛门科临床手册是什么意思

- 肛门管是什么意思

- 肛门缺如是什么意思

- 肛门肿痛方是什么意思

- 肛门脱出方是什么意思

- 肛门节制功能临床评分法是什么意思

- 肛门裂是什么意思

- 肛门酒痔方是什么意思

- 肛门闭锁是什么意思

- 肛门鼠痔方是什么意思

- 肜是什么意思

- 肜城是什么意思

- 肜綠是什么意思

- 肜肜是什么意思

- 肜魚是什么意思

- 肝是什么意思

- 肝—心综合征是什么意思

- 肝、甲状腺综合征是什么意思

- 肝、胆、胰肿瘤的放射治疗是什么意思

- 肝、胆肿瘤x线诊断是什么意思

- 肝、脾穿刺法是什么意思

- 肝三角韧带是什么意思

- 肝上间隙是什么意思

- 肝下缘是什么意思

- 肝下间隙是什么意思

- 肝与胆病辨证是什么意思