货币供应与社会总需求

货币供应量和社会总需求水准是两个十分重要的宏观经济变数。它们之间存在着十分密切的相关关系。

货币供应与社会总需求的构成 货币供应量由一定口径的货币构成。从货币的流通手段和购买手段职能着眼,货币供应量包括流通中现金加活期存款。如果还考虑货币的价值贮藏职能,则定期存款等形态上的货币都被看作是货币存量的有机构成部分。近些年在金融创新中各种各样的金融工具不断出现,广义货币概念被越来越多地采用。由于各种形态的货币差不多都与银行的资产业务有关,特别在中国,所有口径的货币都是通过银行贷款活动创造出来的,因此,可以概括为:货币供给过程也就贷款的发放过程,而贷款的发放过程,又直接影响和决定了社会总需求的扩张过程。

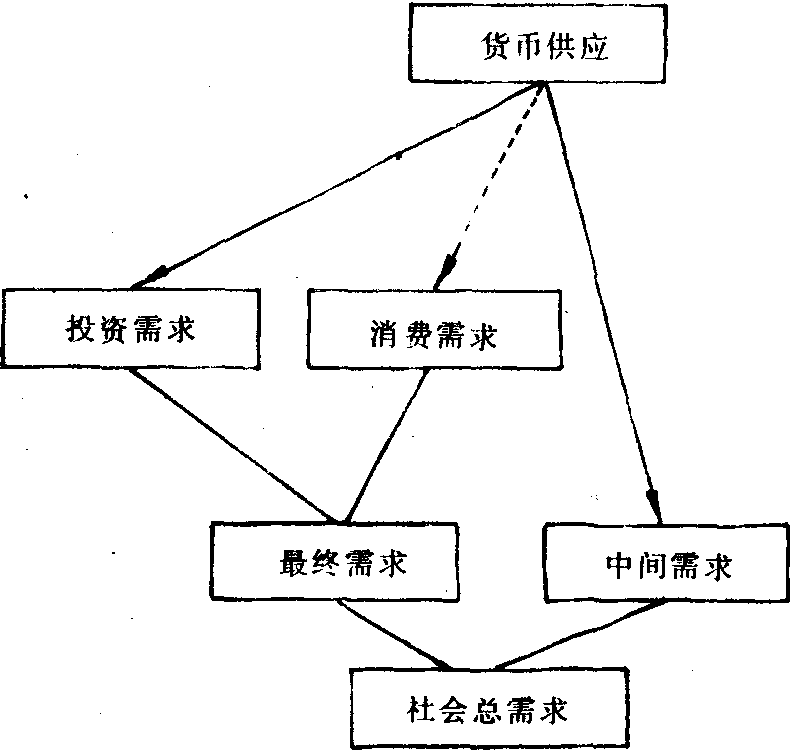

按照西方经济学的定义,社会总需求由投资需求和消费需求构成。中国改革以来,中间投入品价格易变性和企业对流动资金贷款的挪用等对经济有重要影响,在最终需求之外可再加上中间需求。这样,社会总需求=最终需求十中间需求。

货币供应与社会总需求的关系 在发达市场经济条件下,货币调节是数量与价格的双重调节。在许多情况下,数量调节往往是通过价格——包括利率在内的广义价格——机制起作用。如中央银行用公开市场业务的手段增加货币供给,买进大量国库券,致使流通中货币增加,货币存量增加引起利率水平下降,这又对投资需求和消费需求起到刺激作用,由此实现了货币供给增加经过利率机制到总需求扩张的作用过程。

在排斥价格信号的计划管制型经济中,利率信号的作用微弱,直接起作用的是数量调节手段。这样,最终需求和中间需求的决定机制首先是资金分配体制和分配政策。由于中国的经济体制处于变动时期,在不同的资金分配体制和收入分配格局下,最终需求和中间需求也有不同的形成机制。

货币供应与投资需求的关系 在改革之前的传统体制下,固定资产投资是由国家财政统一管理的,因此,最终需求中的投资需求是由财政政策决定的。如果暂不考虑投资中的库存投资问题,那么,最终需求一消费支出=投资需求=财政支出中的固定资产投资支出。

经济体制改革后,出现了投资主体多元化的趋向,企业投资、地方投资及其他非国家财政性投资的比重日渐提高。由于财政分配范围大大缩小,银行的货币供给在社会投资的扩张或收缩中已发挥了不容忽视的影响作用。首先,银行本身的固定资产投资贷款发放是全社会固定资产投资增长的一个重要的推动因素。其次,对于企业、地方及国家财政的固定资产投资,银行是否提供以及提供多少配套性流动资金贷款,这也是制约固定资产投资扩张的一个因素。此外,在货币供给与社会固定资产投资之间还有一种间接的、非正常的联系。即许多企业采用挤占流动资金、挪用流动资金贷款搞基建,迫使银行增加贷币供给。

货币供应与中间需求的关系 在中国目前情况下,中间需求只有很小的一部分由企业自有资金构成,绝大部分要靠银行的流动资金贷款形成,因此,银行的货币供给与中间需求之间具有十分密切的正相关关系。

货币供应与消费要求的关系 粗略地说,消费需求,是货币收入的函数。如果暂不考察农民的收入部分,那么,中国传统计划体制下工资劳动者的收入是简单地由国家工资政策决定的。经济体制改革后,工资劳动者的收入决定因素也发生了变化,最突出的变化是企业有权进行奖金分配。本来,企业的工资奖金分配应与其本身劳动生产率和经济效益的提高程度挂钩,但是,攀比效应使得许多企业千方百计发奖金,职工的奖金收入都接近或超过了定级工资水准。工资奖金的增长失控对消费需求的扩张有决定性的影响,成为近年来消费需求扩张的一个推进或助长性因素。全社会的消费需求有许多构成部分,这些部分都有各自的形成规律。当把消费需求分成农村消费需求和城市消费需求时,这两部分消费需求的形成规律及投向显然是有明显区别的;当把消费需求分成个人消费需求和集团消费需求时,它们各自的决定因素也迥然不同。集团消费决定于国家一定时期的集团消费政策和各个消费主体的行为,而个人消费除了决定于各自的货币收入水平外,还要受其储蓄数量、利率水准、物价状况、社会消费风气以及消费不可逆规律等影响。从这两类消费需求的决定和影响因素看,由于中国目前银行还没有广泛开展消费信贷业务,消费需求与货币供给之间并没有直接的联系,但是,由于货币供给变动影响企业产出水准,企业产出水准与工资或奖金收入有关,职工工资性收入水平高低对其消费需求扩张速度有影响,货币供给与消费需求之间还有一点间接的相关关系。

在中国现行体制条件下,货币供给(Ms)与社会总需求间的关系如图1—6。图1—6中,实线与虚线分别表示直接与间接关系。

图1—6

- 丰特夫罗拉拜是什么意思

- 丰特斯-德奥尼奥罗之战是什么意思

- 丰牺是什么意思

- 丰犒是什么意思

- 丰狐是什么意思

- 丰狐文豹是什么意思

- 丰狱剑是什么意思

- 丰狱气是什么意思

- 丰玉是什么意思

- 丰玉玺是什么意思

- 丰王是什么意思

- 丰王村是什么意思

- 丰珍是什么意思

- 丰班是什么意思

- 丰琰是什么意思

- 丰琶是什么意思

- 丰琶部落是什么意思

- 丰瑞花是什么意思

- 丰甘是什么意思

- 丰生是什么意思

- 丰田是什么意思

- 丰田喜一郎是什么意思

- 丰田日冕牌rt81型小客车修理手册是什么意思

- 丰田杯英雄是什么意思

- 丰田杯赛是什么意思

- 丰田汽车公司是什么意思

- 丰田汽车发动机有限公司是什么意思

- 丰田汽车工业公司是什么意思

- 丰畅是什么意思

- 丰痴是什么意思

- 丰登是什么意思

- 丰登之年是什么意思

- 丰登之福是什么意思

- 丰登大庆是什么意思

- 丰盈是什么意思

- 丰盈俊美是什么意思

- 丰盈的身材是什么意思

- 丰盈,富足是什么意思

- 丰益咸亨是什么意思

- 丰盛是什么意思

- 丰盛丰裕是什么意思

- 丰盛保险公司是什么意思

- 丰盛华美是什么意思

- 丰盛奢侈是什么意思

- 丰盛奢靡是什么意思

- 丰盛宏大是什么意思

- 丰盛富有是什么意思

- 丰盛或豪华的酒席是什么意思

- 丰盛甘美是什么意思

- 丰盛的一餐是什么意思

- 丰盛的样子是什么意思

- 丰盛的礼仪是什么意思

- 丰盛的祭品是什么意思

- 丰盛的筵席是什么意思

- 丰盛的美味食品是什么意思

- 丰盛的膳食是什么意思

- 丰盛的菜肴是什么意思

- 丰盛的鱼肉菜肴是什么意思

- 丰盛豪奢是什么意思

- 丰盛隆厚是什么意思