诊断学大辞典︱附录Ⅲ 临床常用公式及数据

附录Ⅲ 临床常用公式及数据

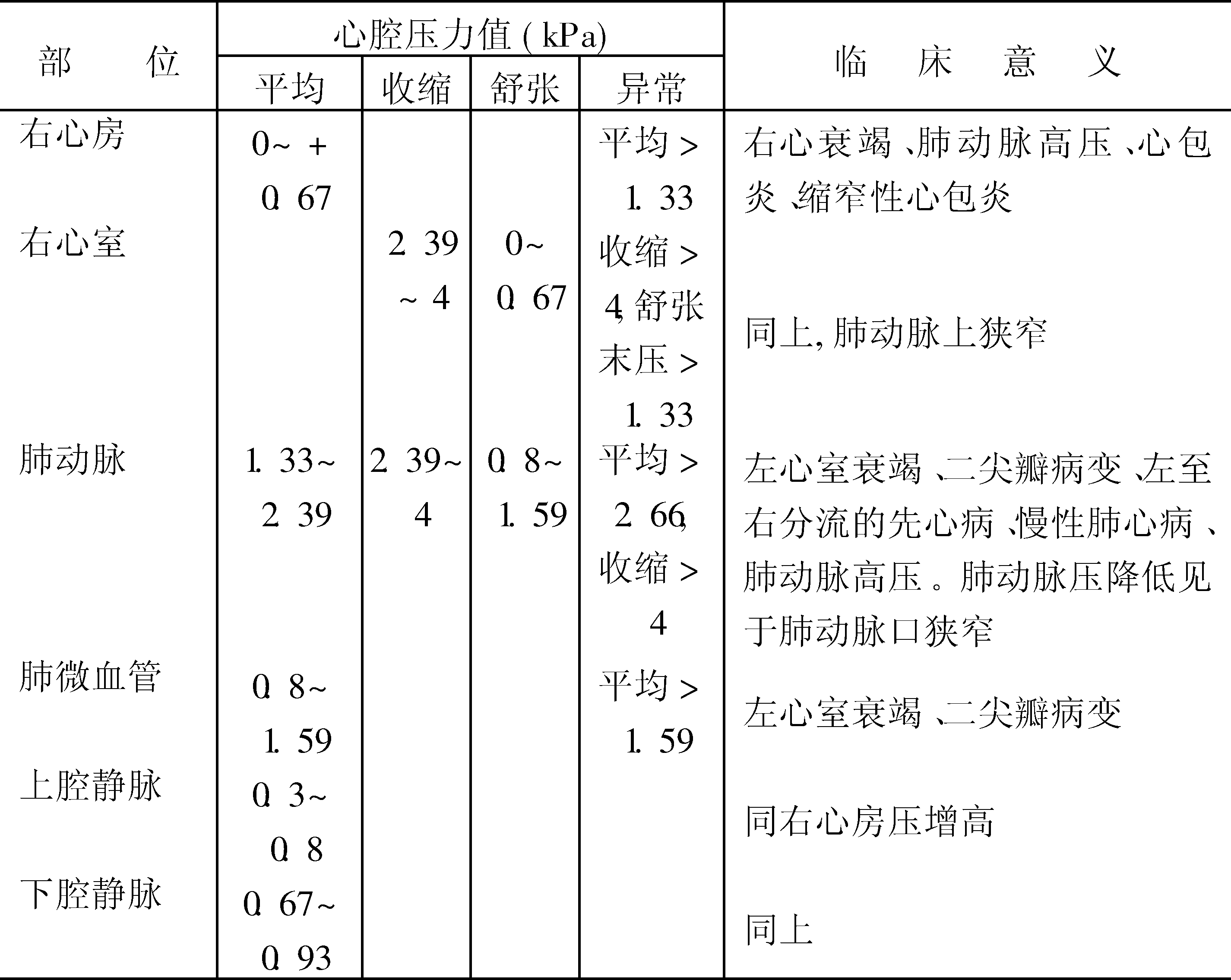

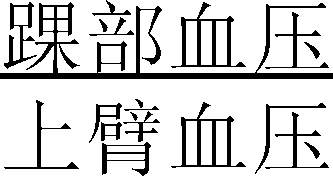

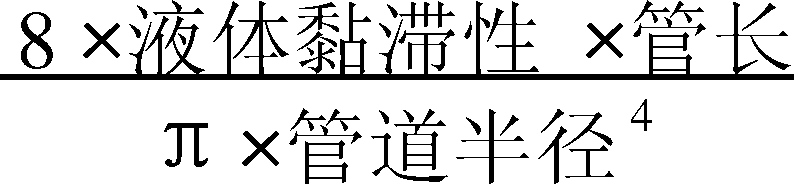

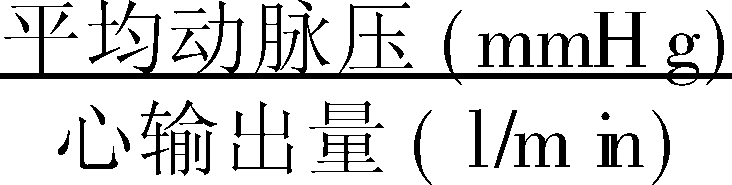

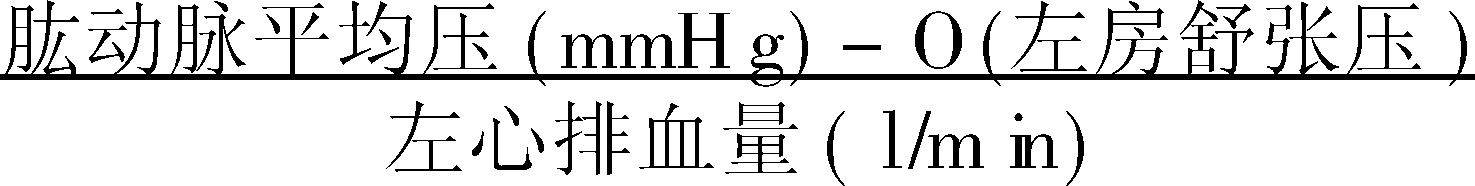

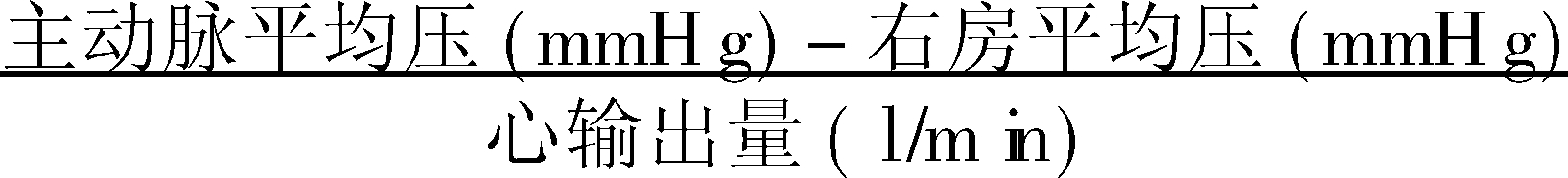

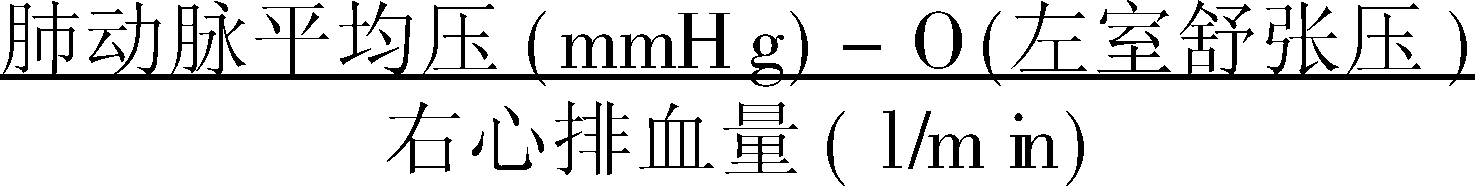

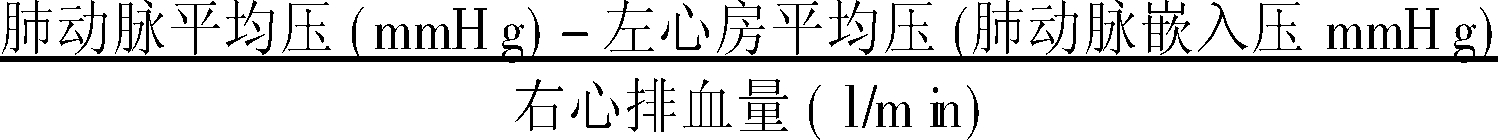

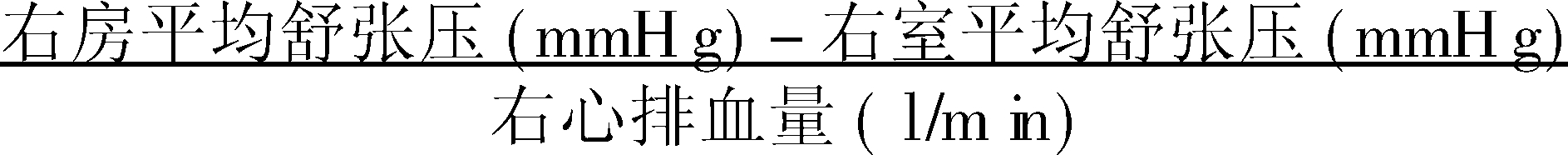

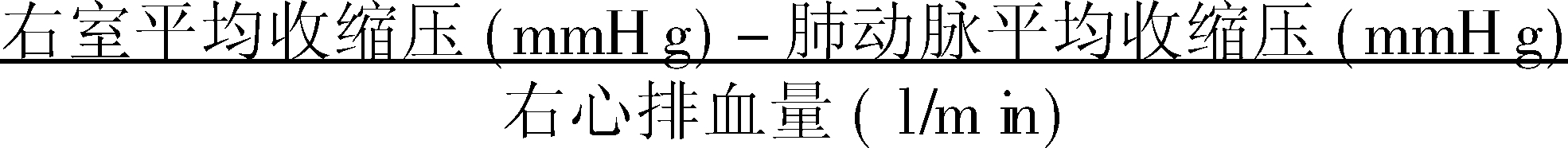

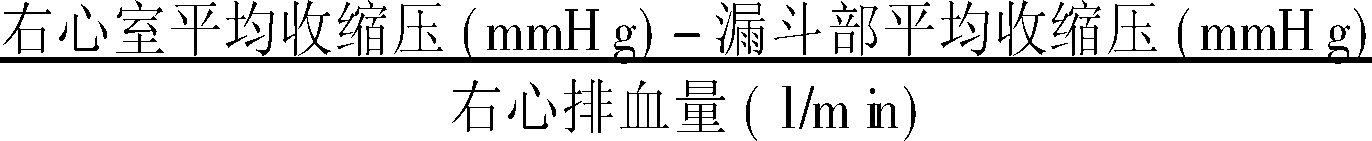

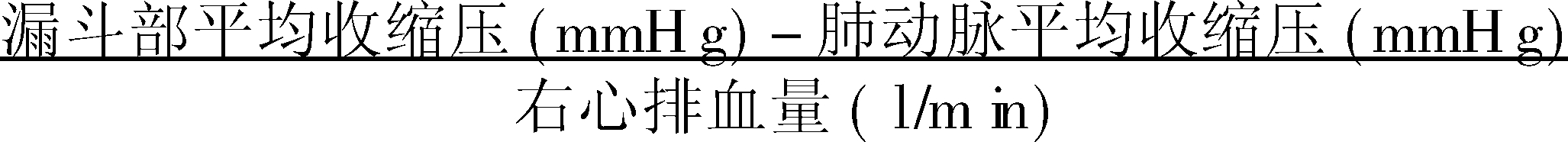

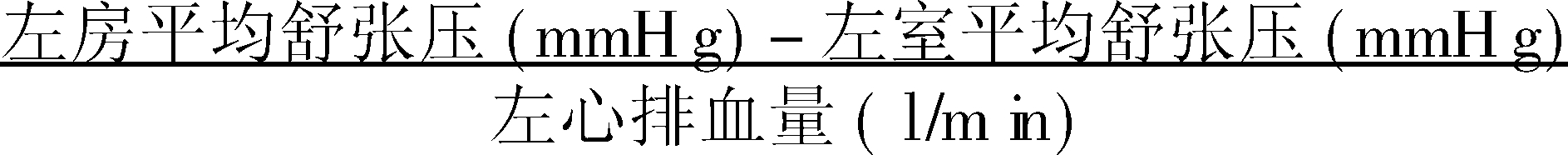

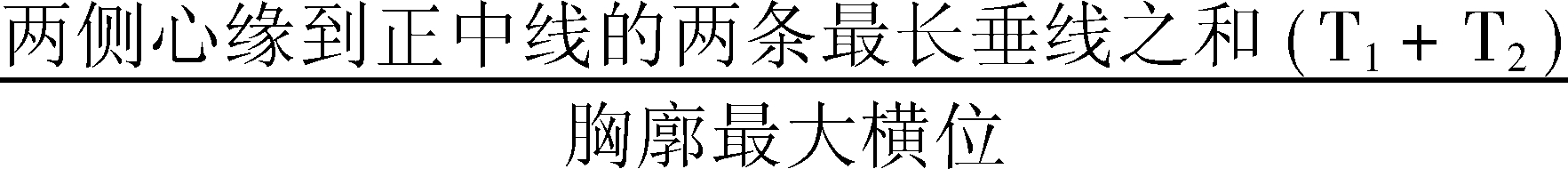

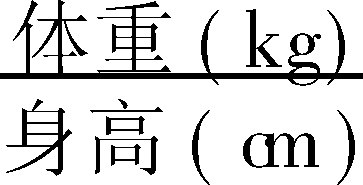

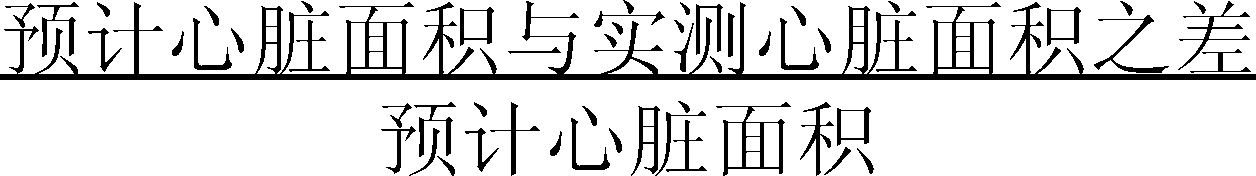

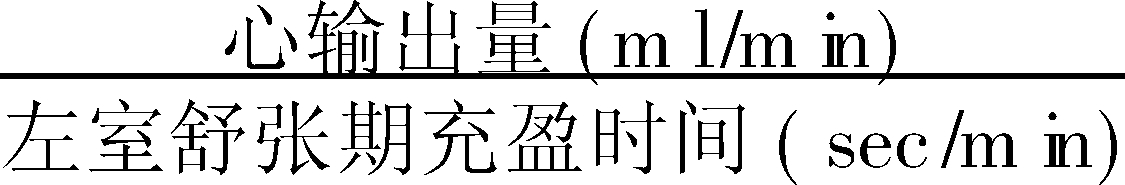

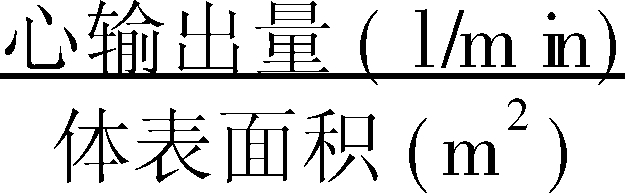

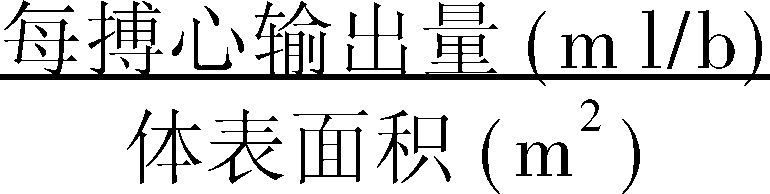

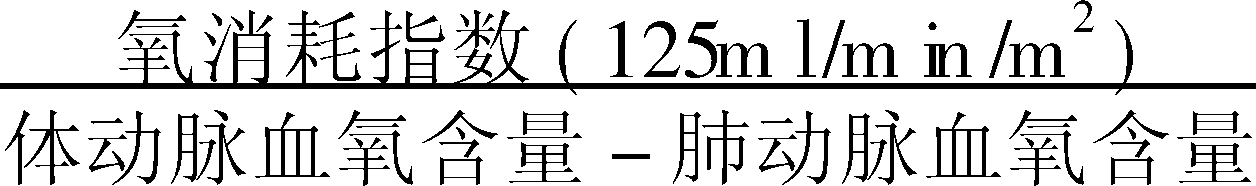

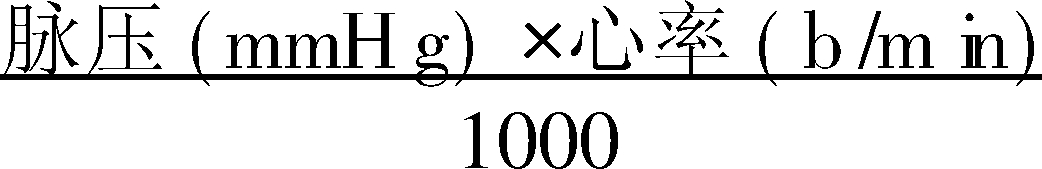

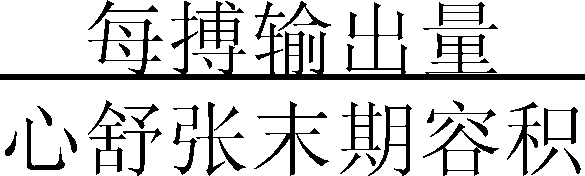

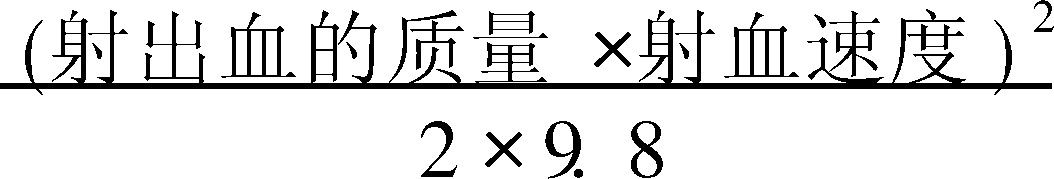

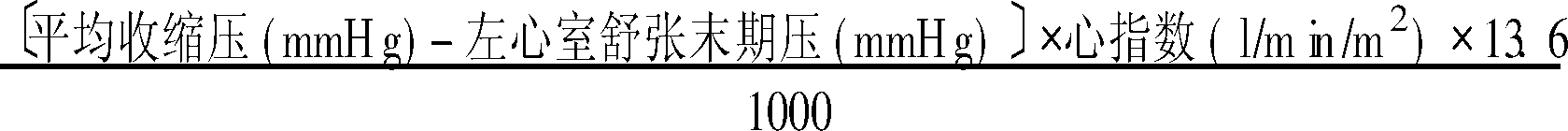

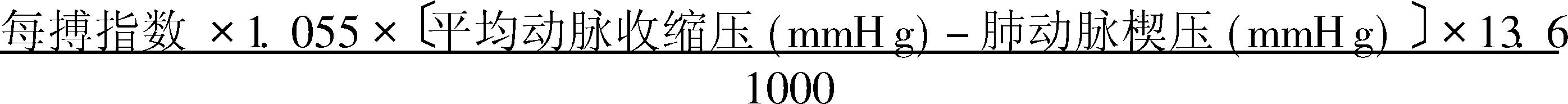

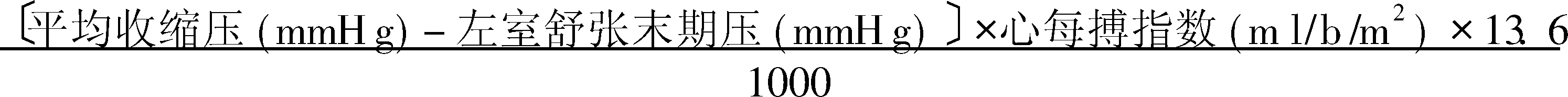

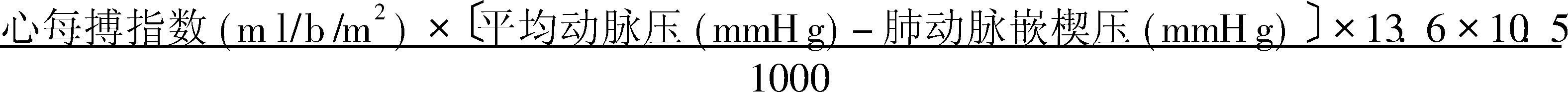

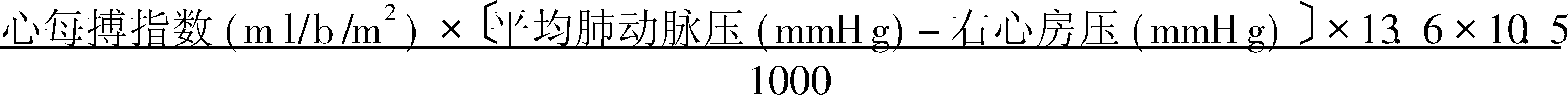

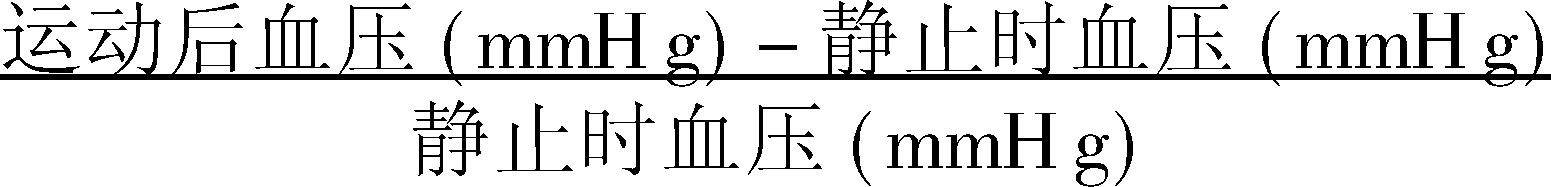

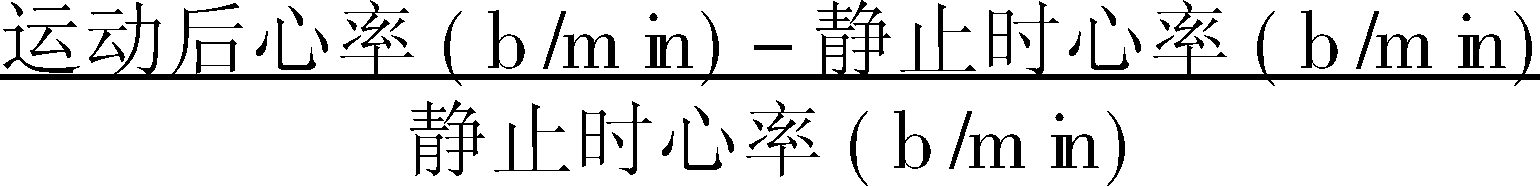

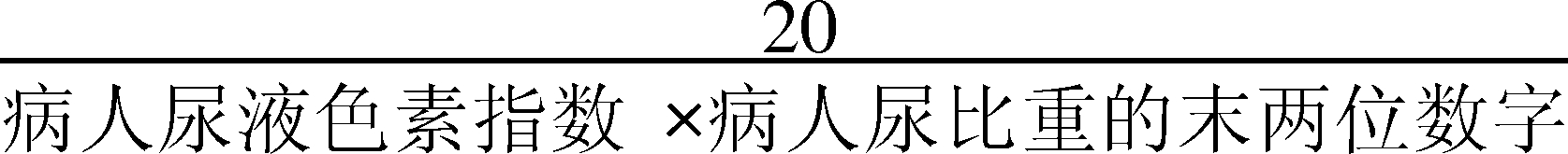

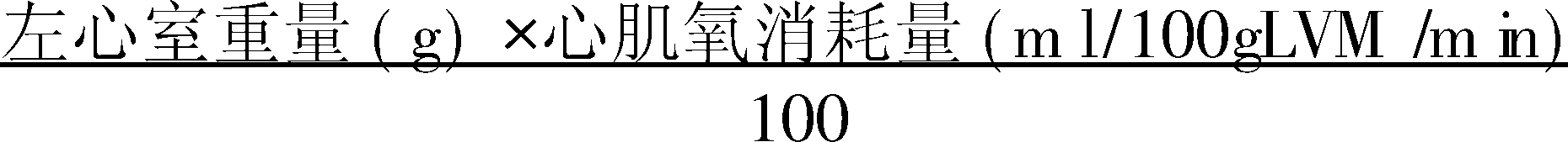

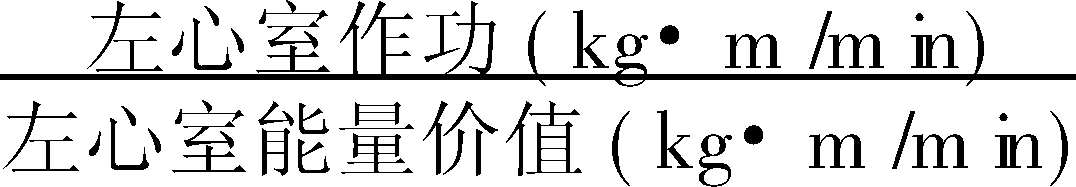

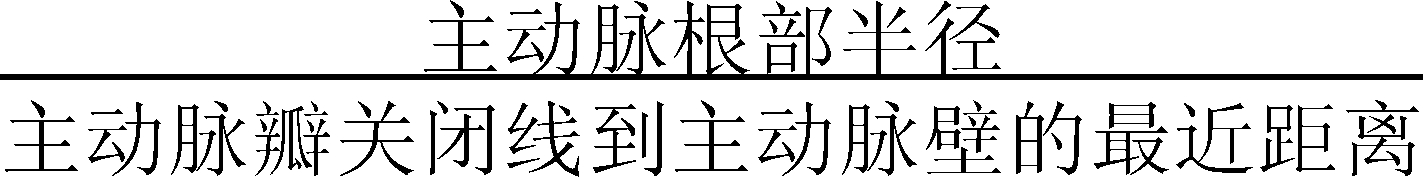

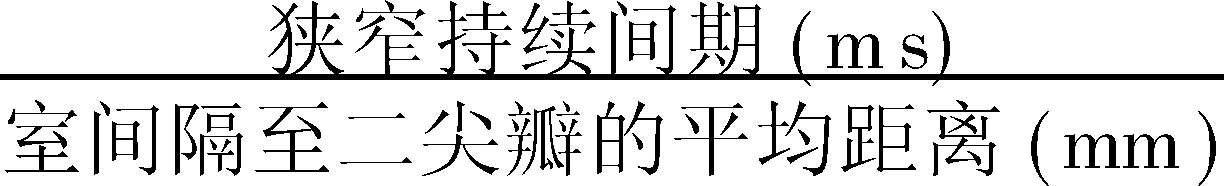

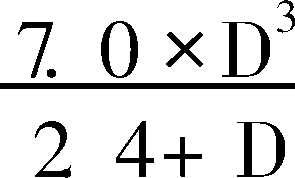

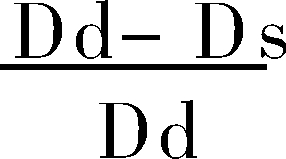

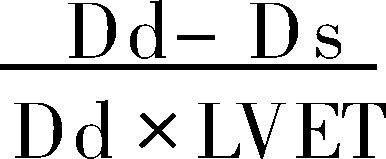

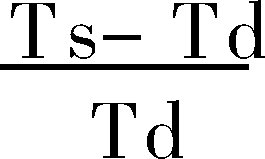

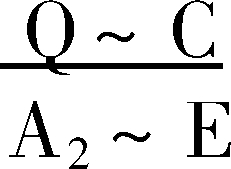

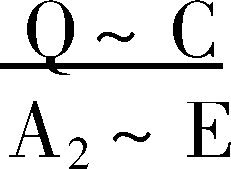

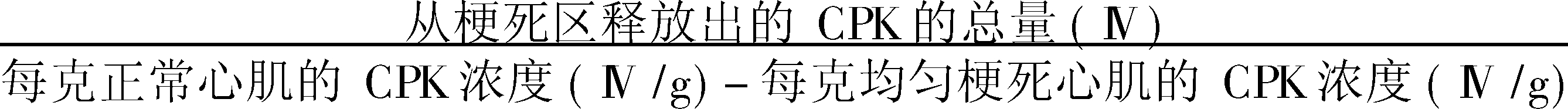

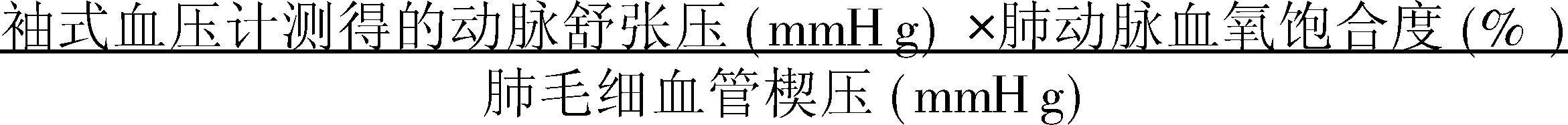

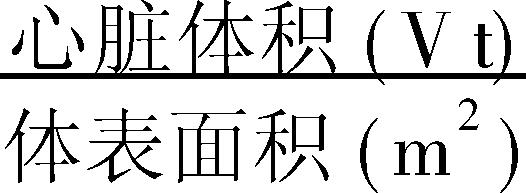

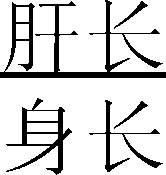

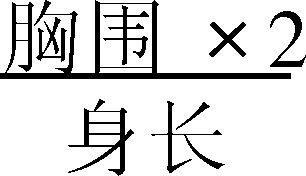

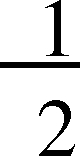

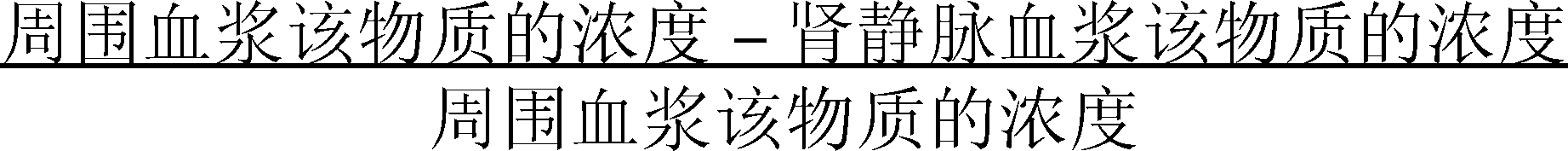

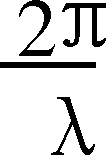

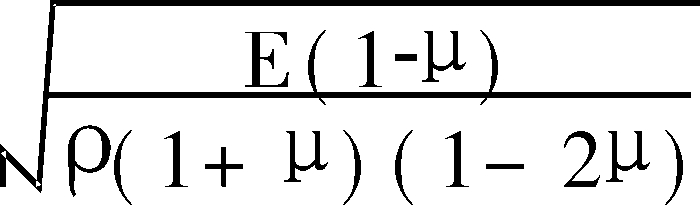

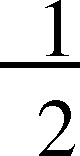

(一)心血管系统常用计算方法 1.平均动脉压(MAP)计算方式 MAP=舒张压(DBP)+1/3(收缩压SBP+舒张压) 正常值:10.67~13.33kPa(80~100mmHg) 2.血压指数 血压指数=  正常值:1~1.3 临床意义:间歇性跛行者平均为0.7,休息下肢痛者一般在0.3以下,坏疽者为0。 3.血流阻力一般公式 血流阻力=  4.mmHg/L/min换算为阻力单位公式 1mmHg/L/min=1阻力单位=79.92dyn·s·cm-5(达因·秒·厘米-5) 5.周围总阻力公式 BBBB周围总阻力=  ×79.92(dyn·s·cm-5) ×79.92(dyn·s·cm-5)正常值约600~2000dyn·s·cm-5 6.体循环总阻力公式 体循环总阻力(dyn·s·cm-5) =  ×79.92 ×79.92正常值:1300~1800dyn·s·cm-5 7.体循环血管阻力公式 体循环血管阻力(dyn·s·cm-5) =  ×79.92 ×79.92正常值:800~1200dyn·s·cm-5 8.体循环血管阻力指数公式 体循环血管阻力指数 (dyn·s·cm-5·m2)=体血管阻力×体表面积(m2) 正常值:1500~2000dyn·s·cm-5·m2 9.全肺阻力公式 全肺阻力 (dyn·s·cm-5)=  ×79.92 ×79.92正常值:150~300dyn·s·cm-5 临床意义:大于450者示肺总阻力显著升高 10.肺小动脉阻力公式 肺小动脉阻力(dyn·s·cm-5)=  ×79.92 正常值:75~120dyn·s·cm-5 临床意义:>300表示肺小动脉阻力增高 300~800表示肺小动脉阻力中度增高 800~1600表示肺小动脉阻力重度增高 11.肺血管阻力指数 肺血管阻力指数 (dyn·s·cm-5·m2)=肺血管阻力×体表面积(m2) 正常值:120~200dyn·s·cm-5·m2 12.全肺阻力指数 全肺阻力指数 (dyn·s·cm-5·m2)=全肺阻力(dyn·s·cm-5)×体表面 积(m2) 正常值:300~470dyn·s·cm-5·m2 13.三尖瓣狭窄时阻力计算公式 三尖瓣狭窄阻力(dyn·s·cm-5) =  ×79.92 ×79.9214.肺动脉瓣狭窄时肺动脉阻力 BBBB 肺动脉阻力(dyn·s·cm-5) =  ×79.92 ×79.9215.肺动脉瓣与漏斗部联合狭窄时阻力计算 漏斗部阻力(dyn·s·cm-5) =  ×79.92 ×79.92肺动脉瓣阻力(dyn·s·cm-5) =  ×79.92 ×79.9216.二尖瓣狭窄时阻力计算公式 二尖瓣阻力(dyn·s·cm-5) =  ×79.92 ×79.9217.右心各腔的压力 BBBB用右心导管测压,见下表。 右心各腔的压力

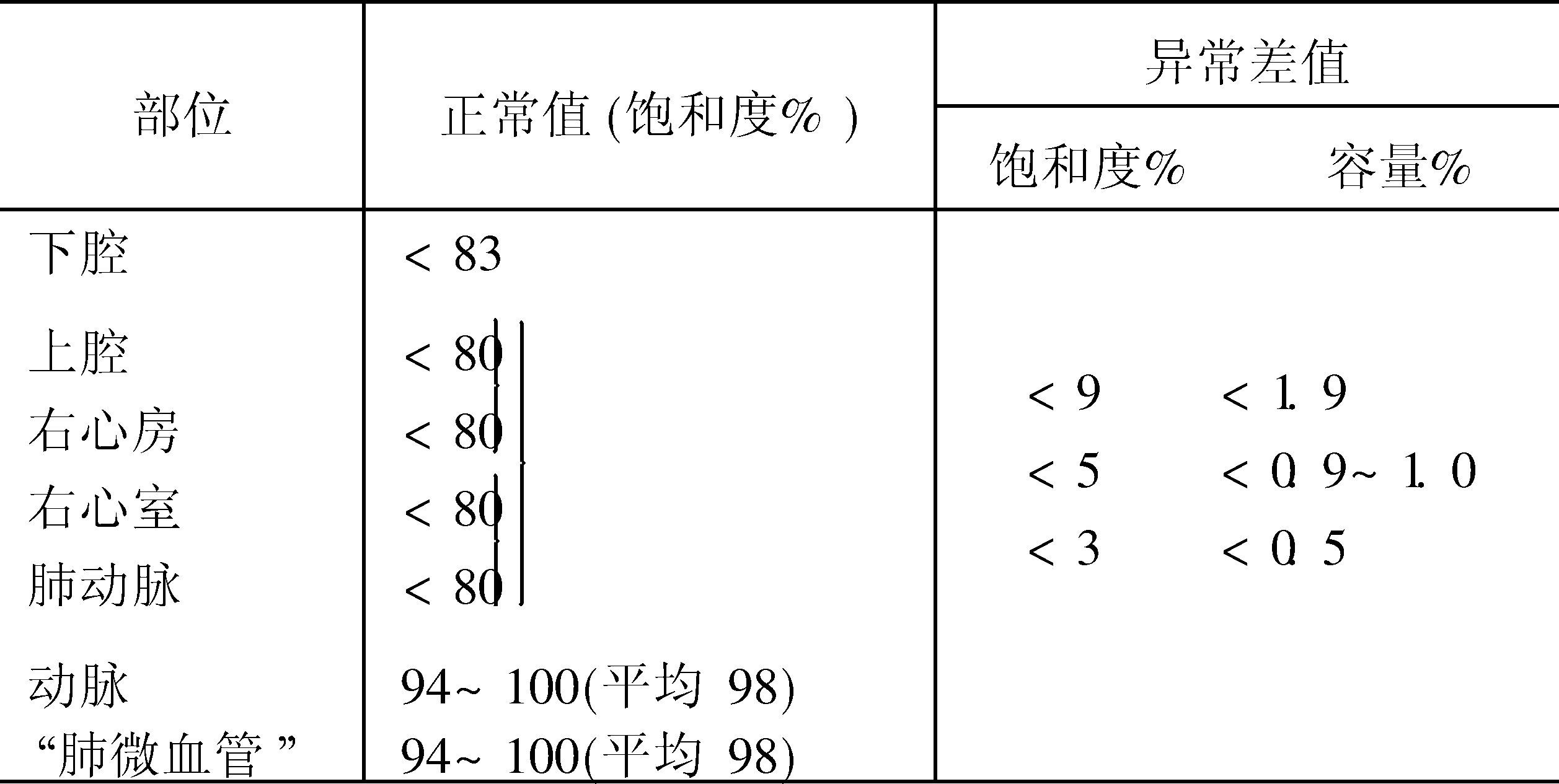

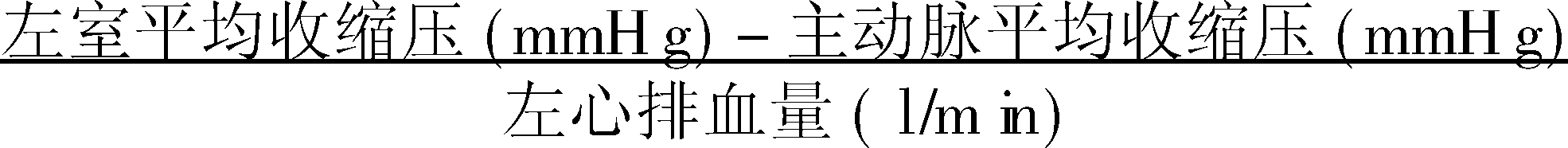

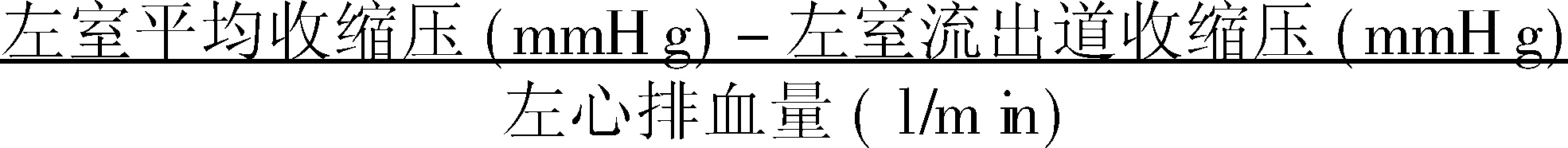

18.主动脉口狭窄时阻力计算公式 BBBB主动脉瓣阻力(dyn·s·cm-5) =  ×79.92 ×79.92左室流出道阻力(dyn·s·cm-5) =  ×79.92 ×79.9219.右心各腔的血氧含量 BBBB用右心导管取血样本测定血氧含量,正常值及异常差值见下表。 右心各腔的血氧含量

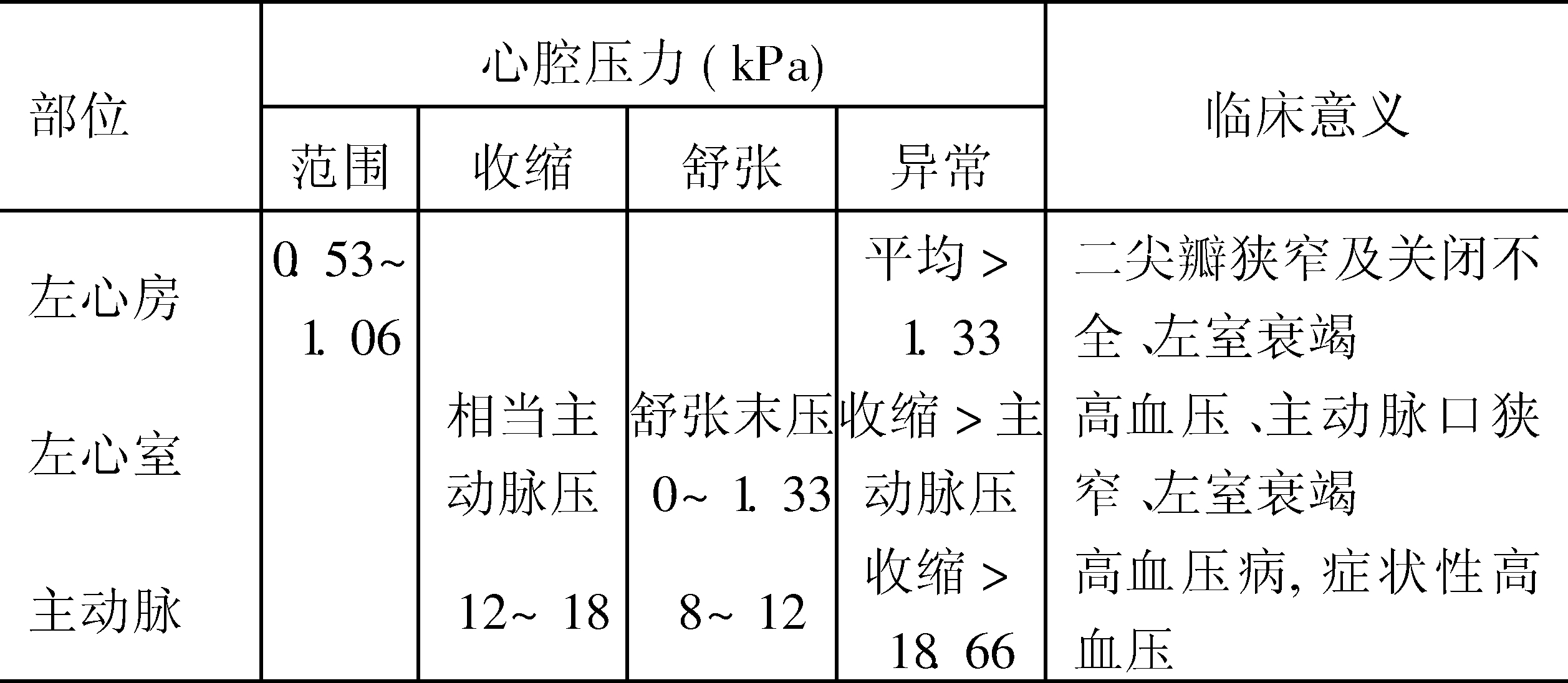

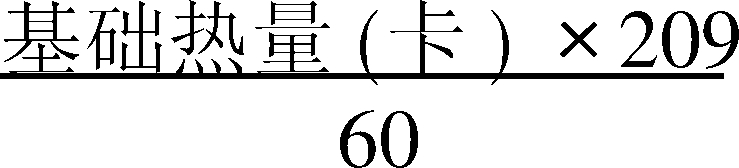

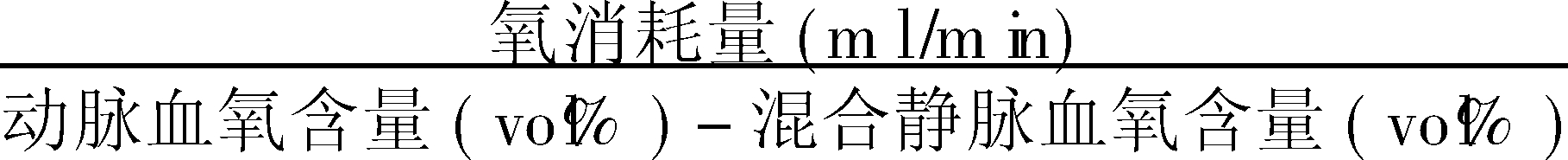

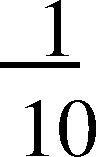

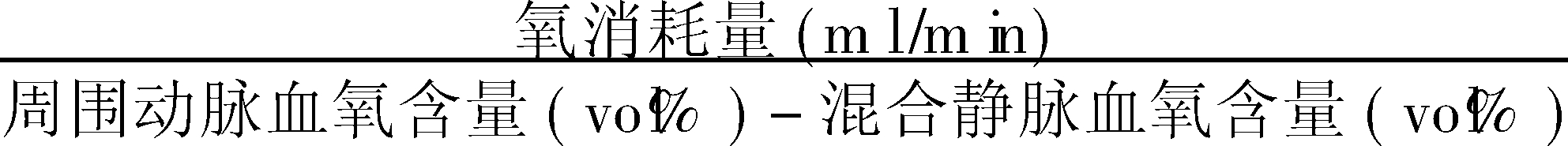

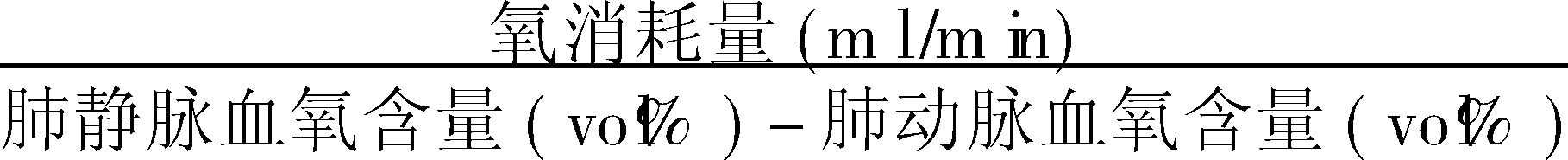

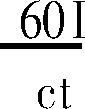

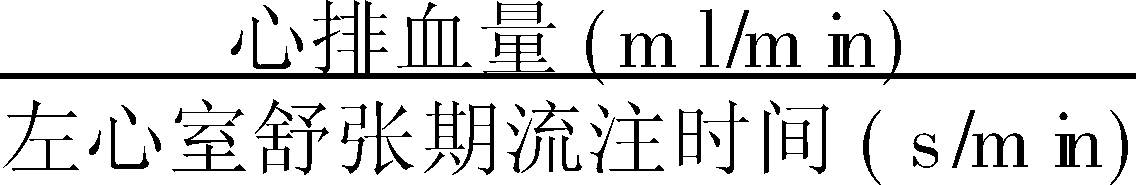

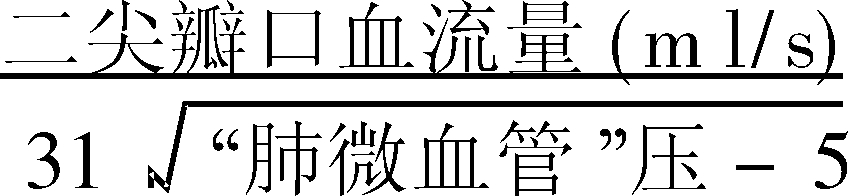

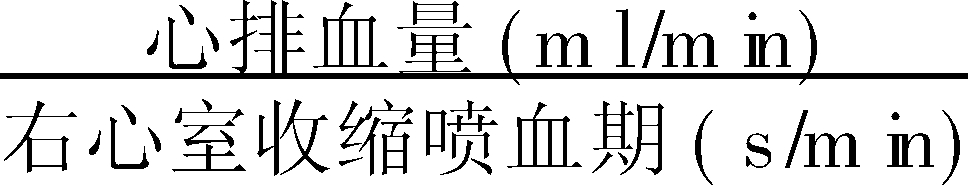

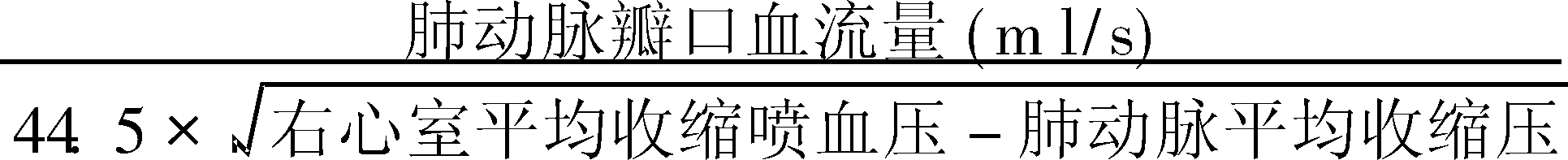

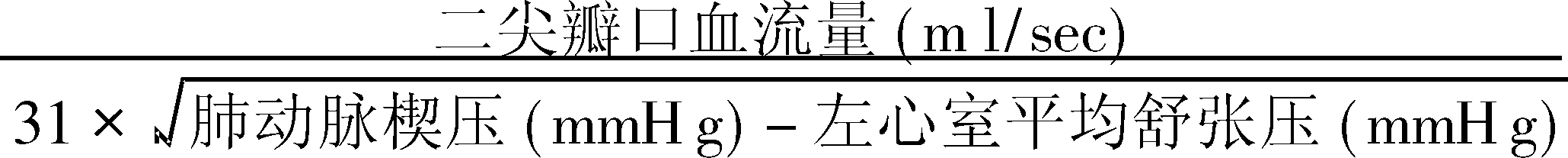

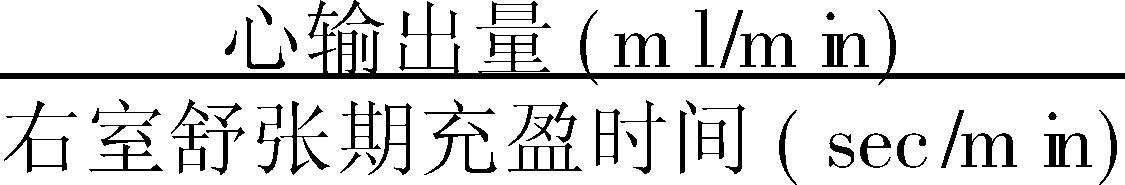

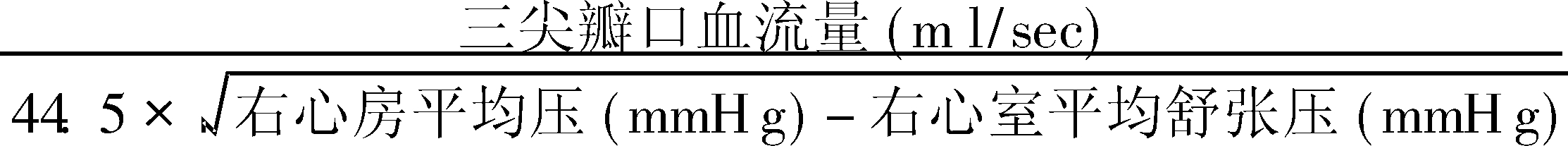

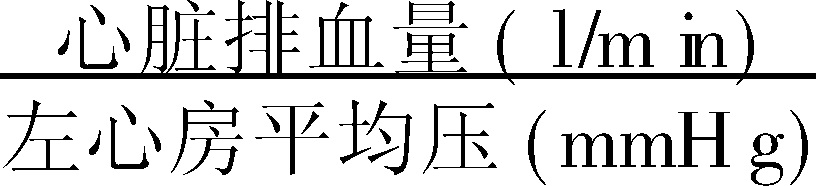

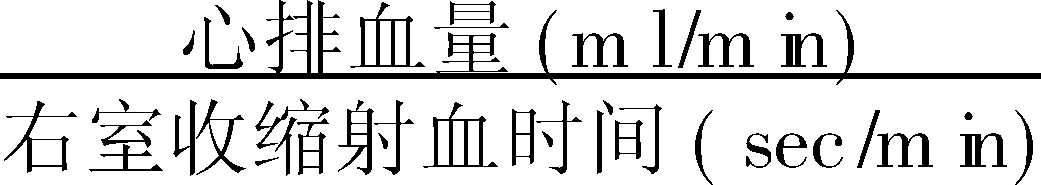

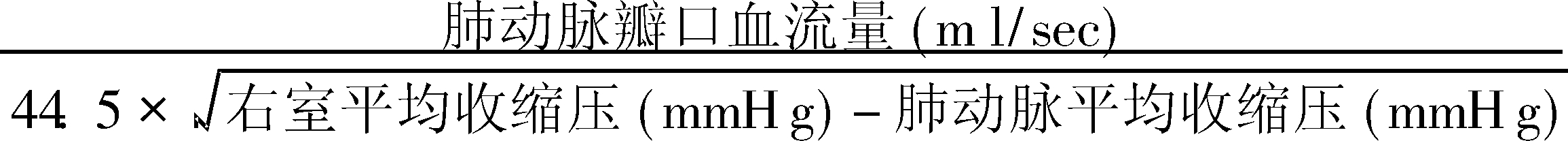

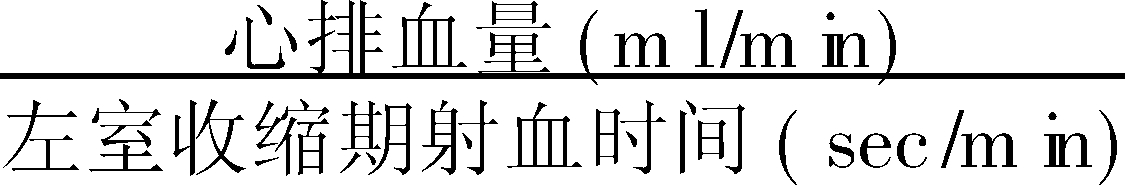

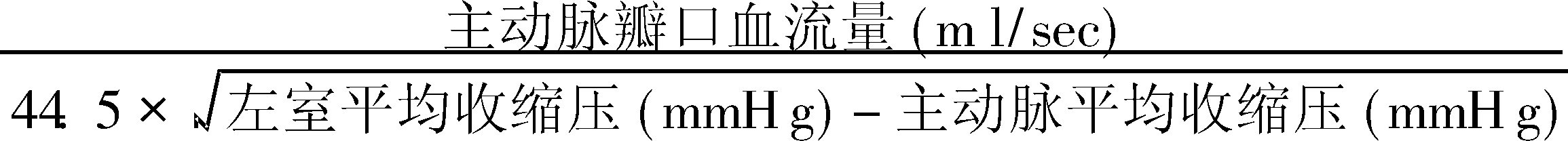

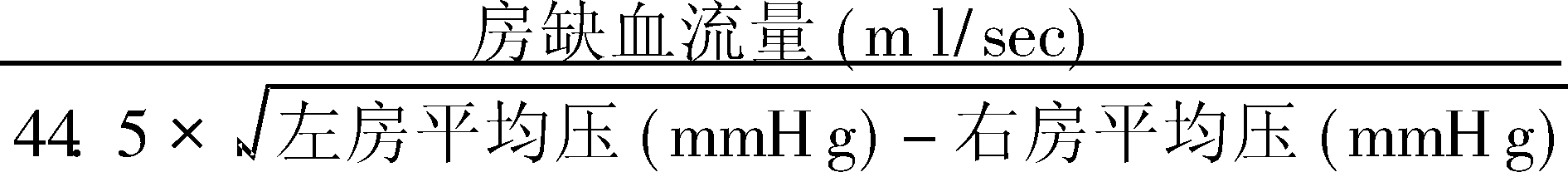

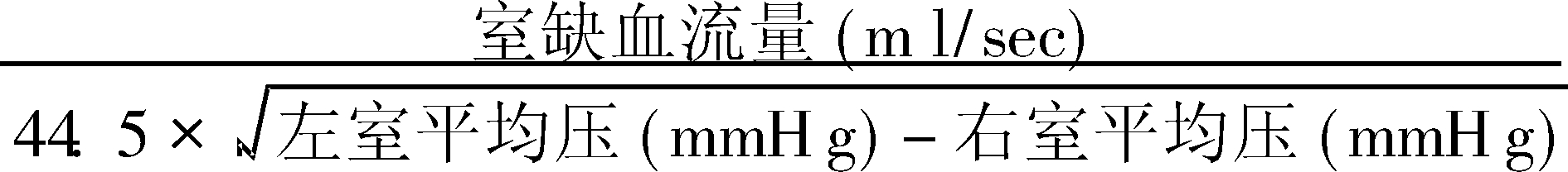

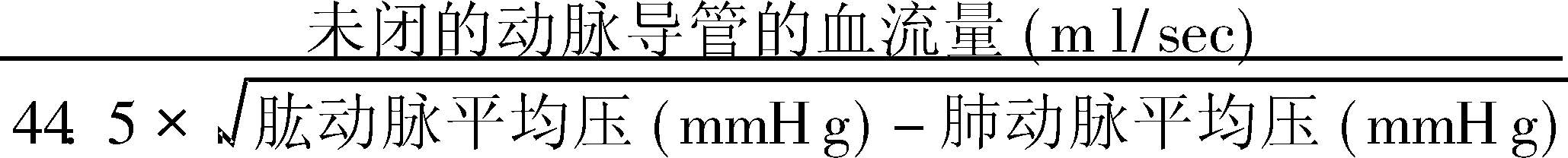

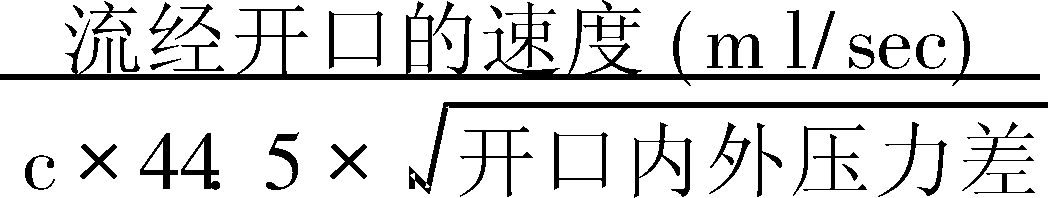

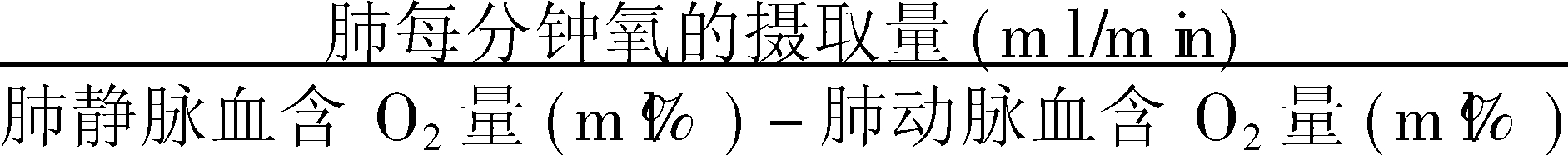

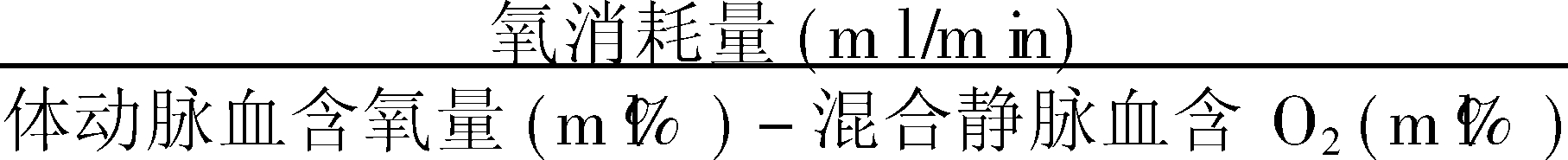

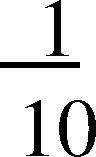

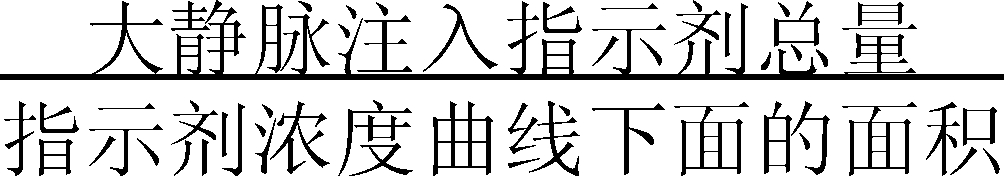

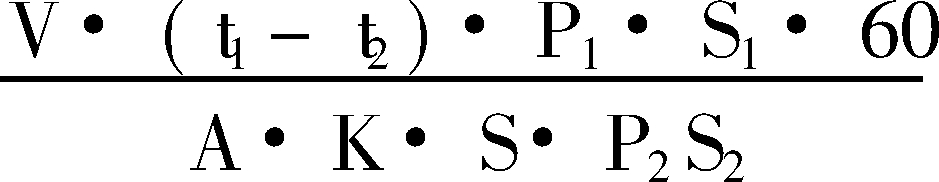

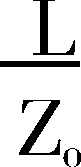

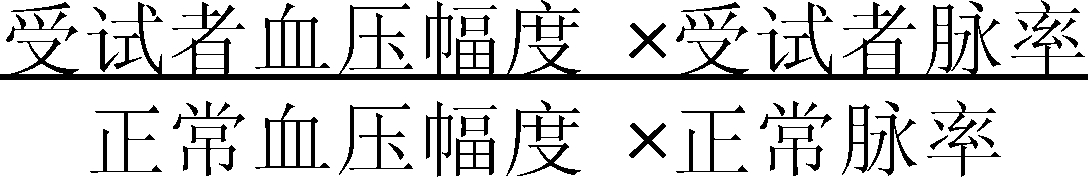

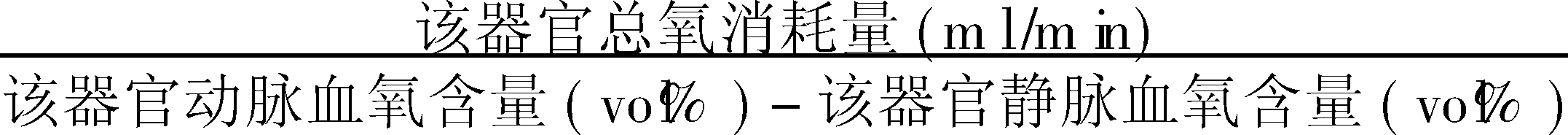

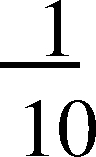

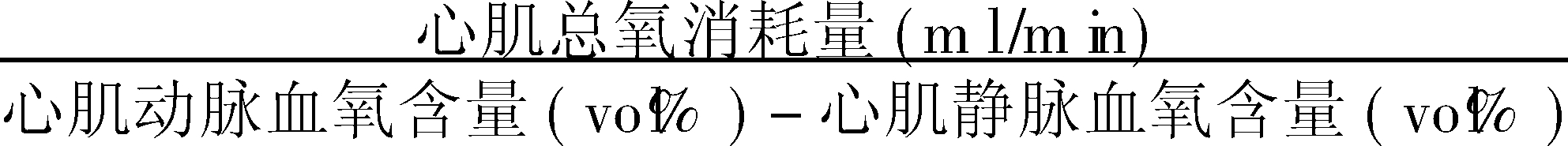

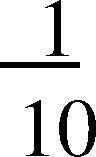

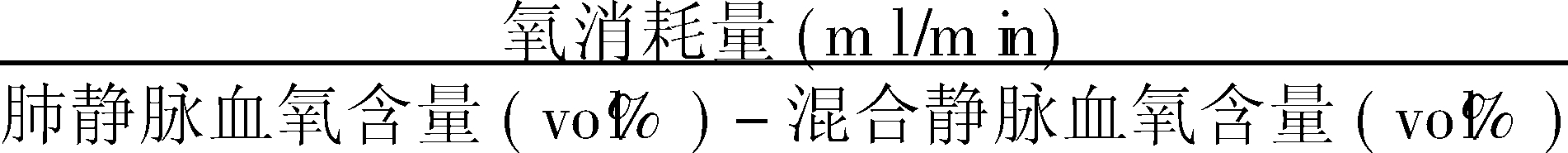

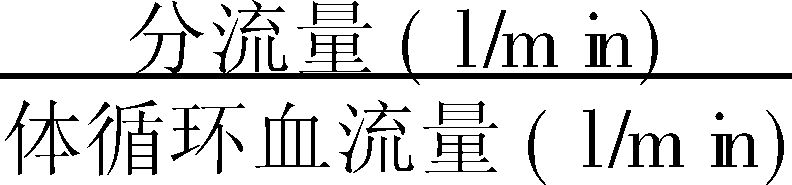

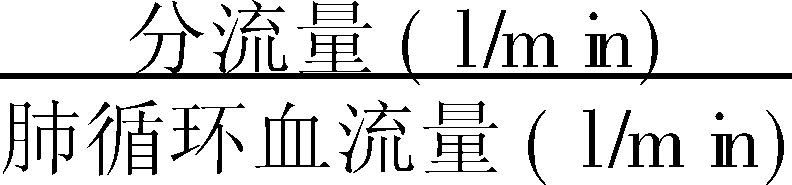

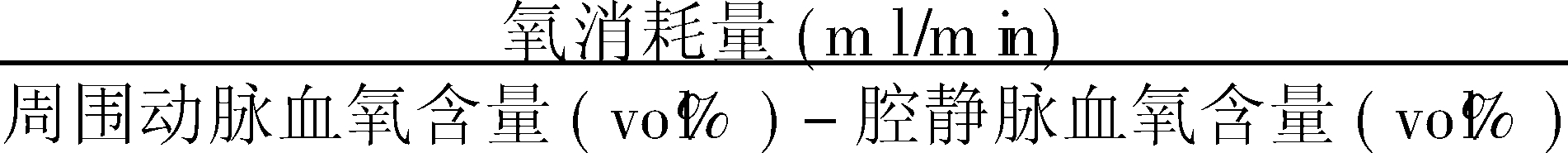

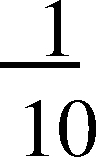

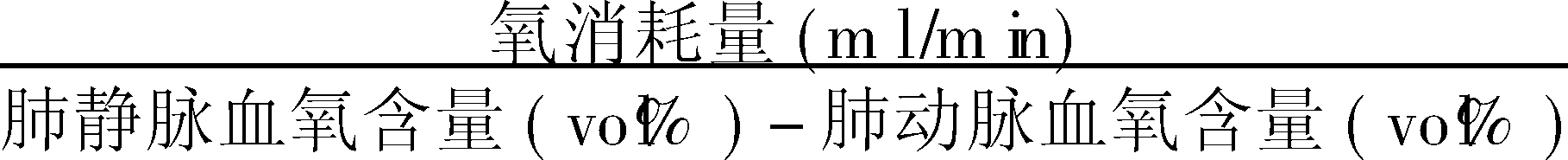

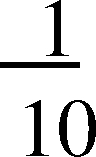

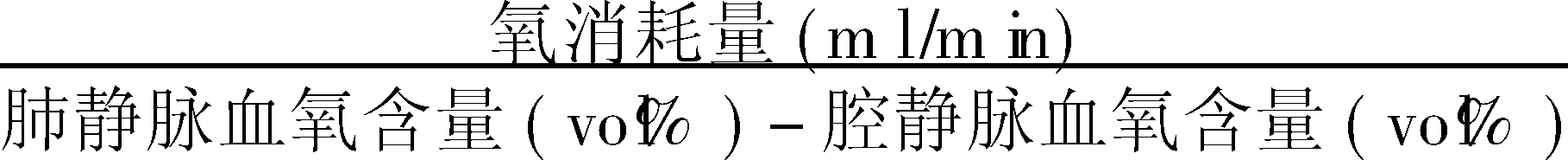

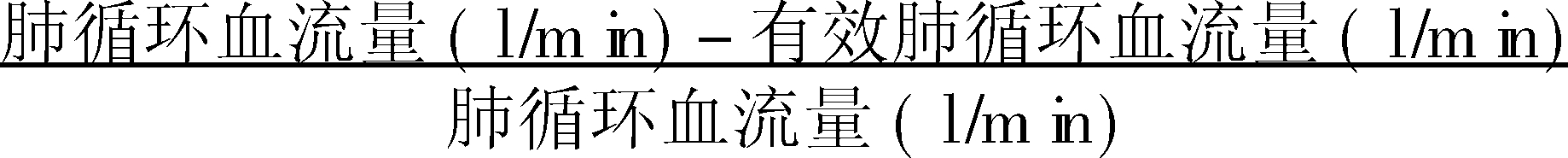

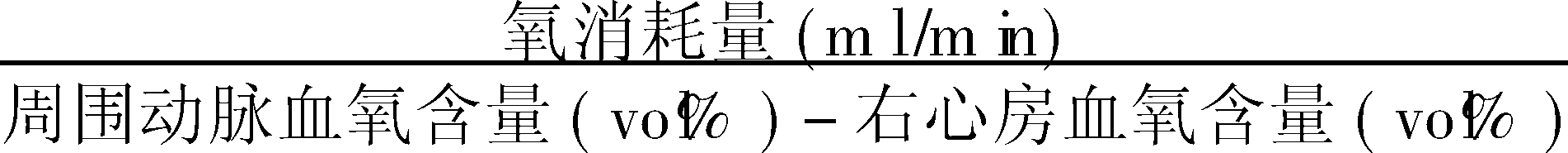

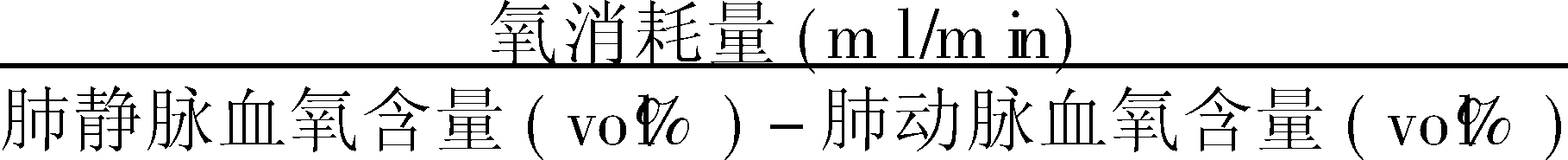

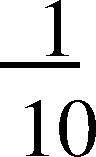

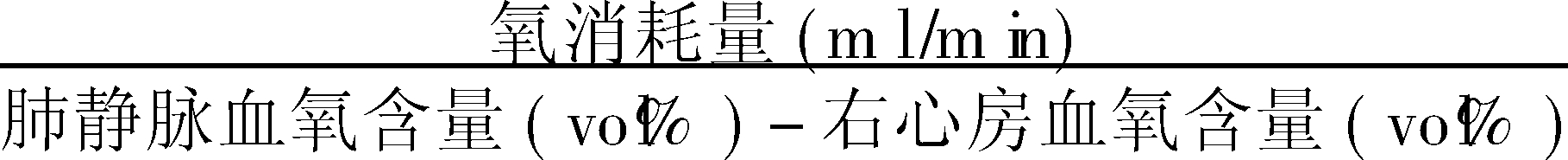

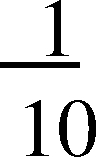

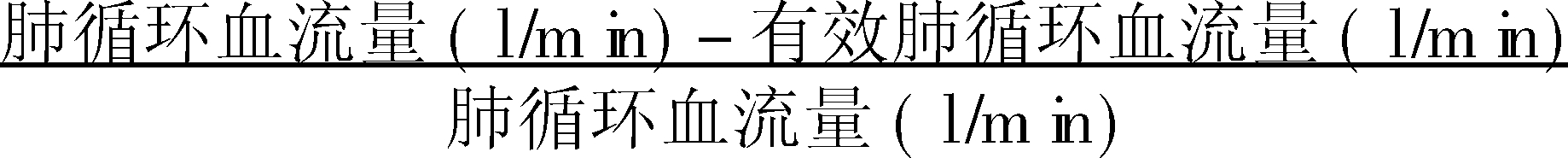

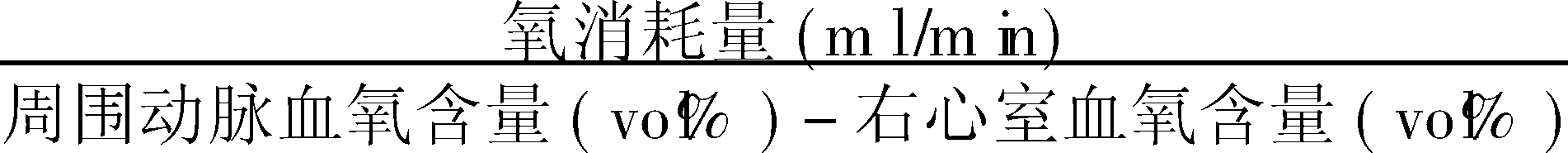

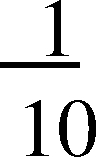

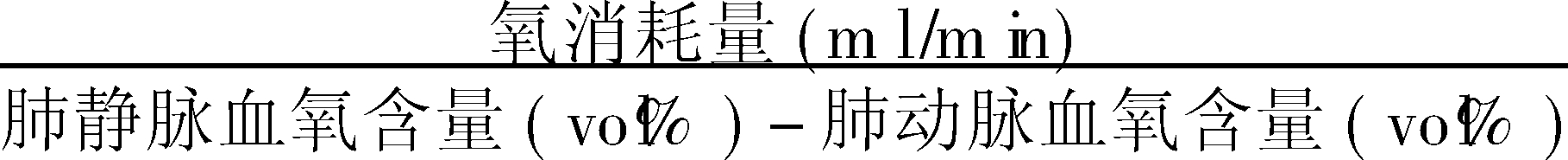

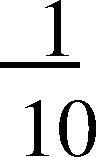

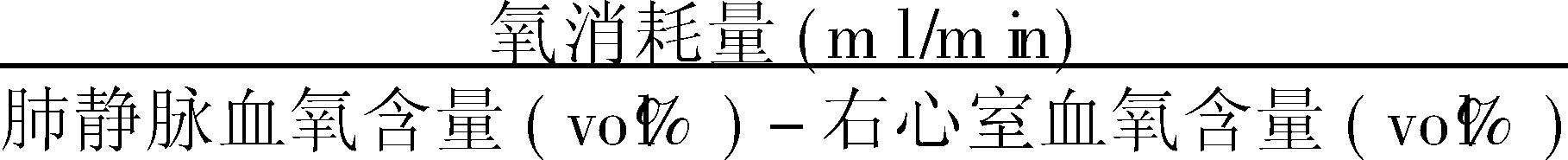

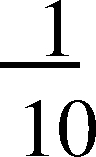

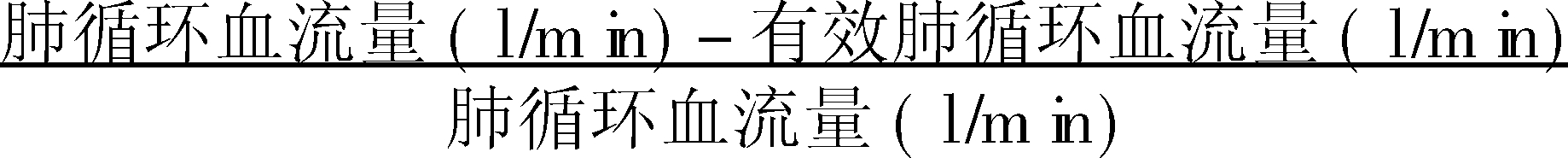

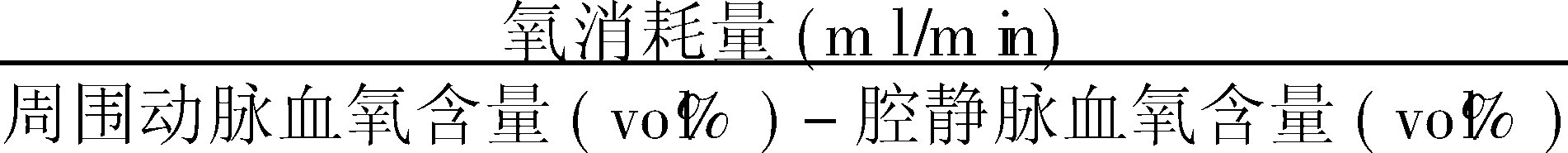

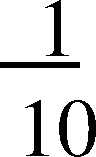

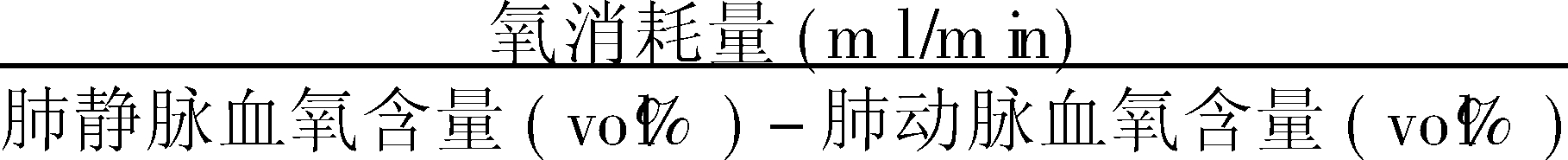

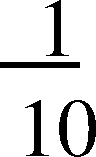

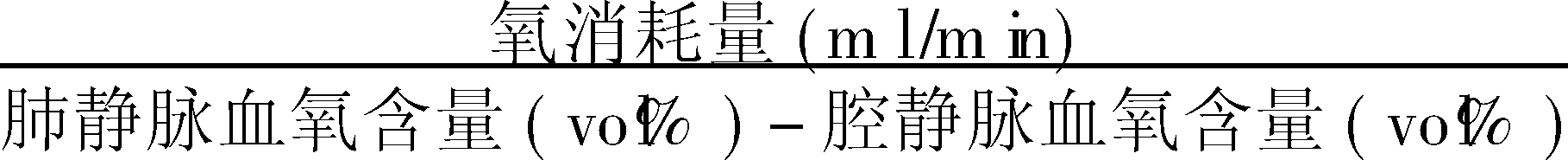

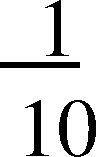

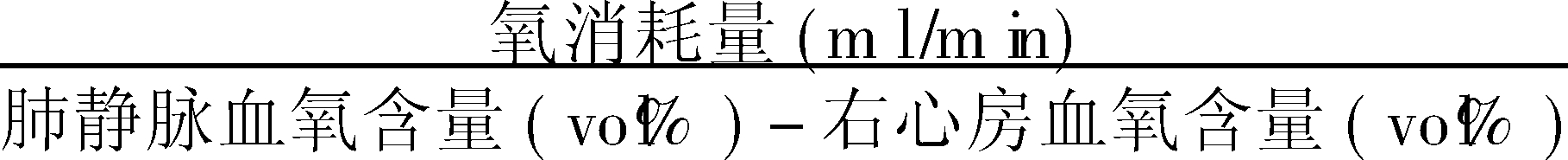

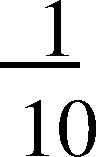

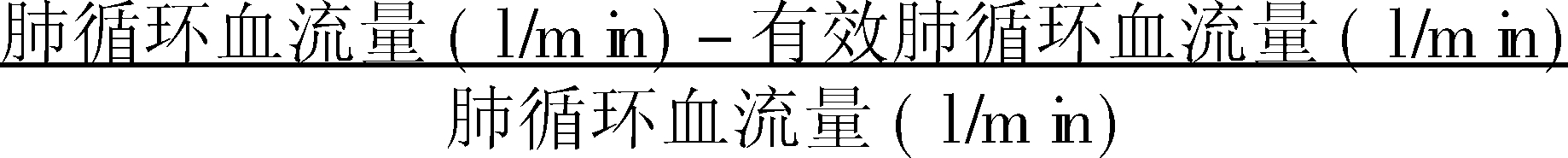

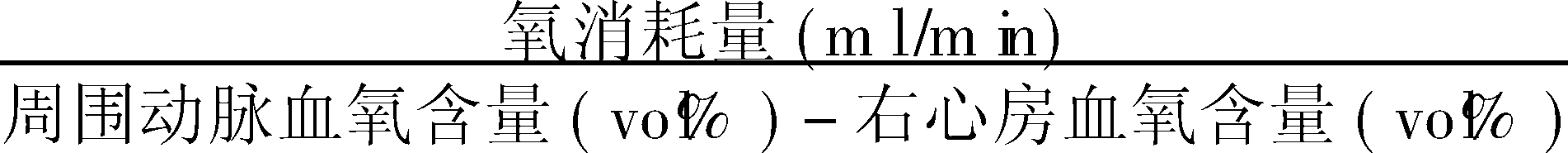

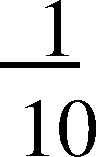

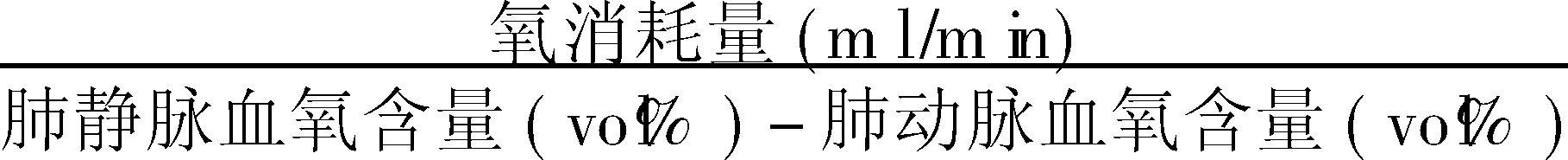

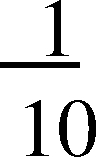

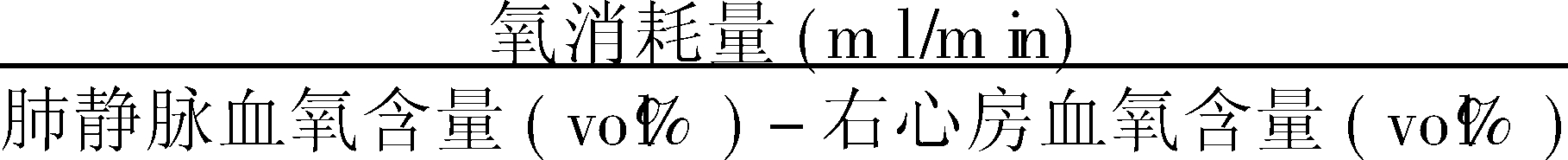

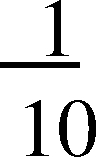

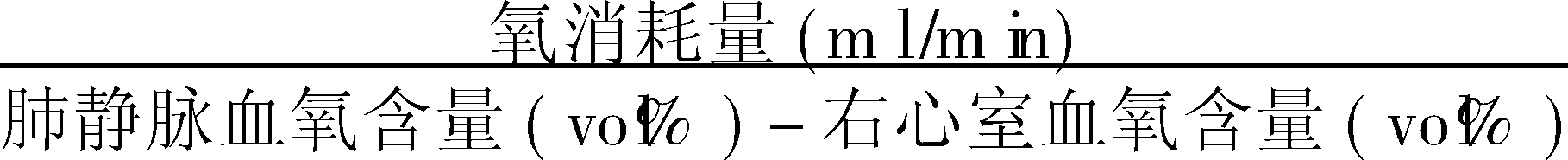

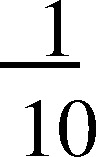

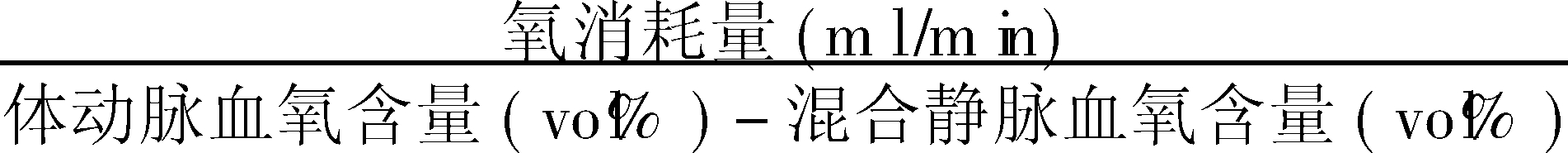

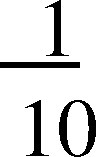

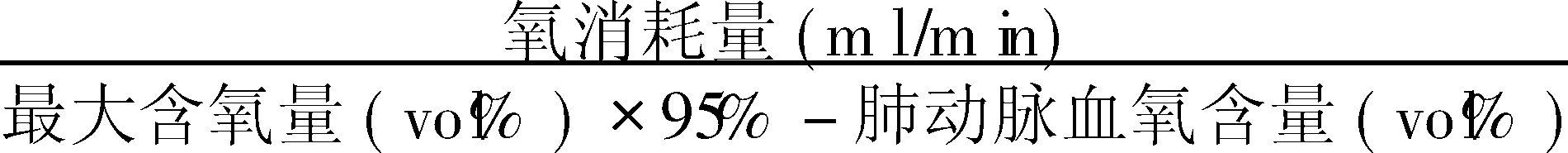

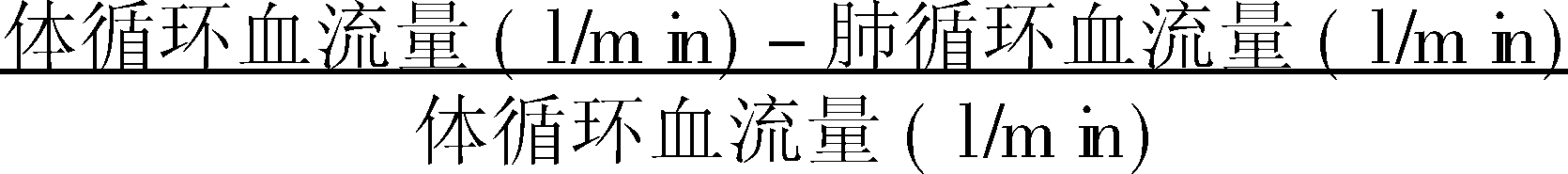

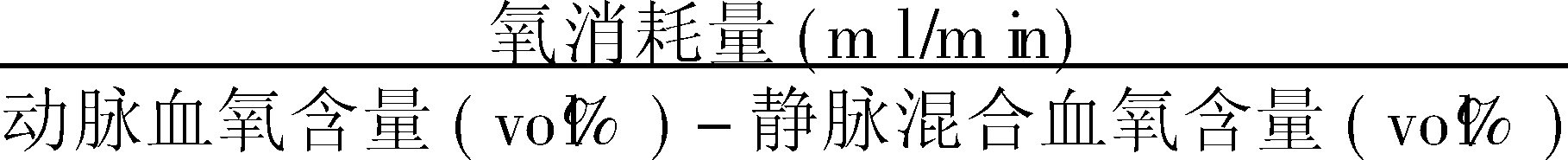

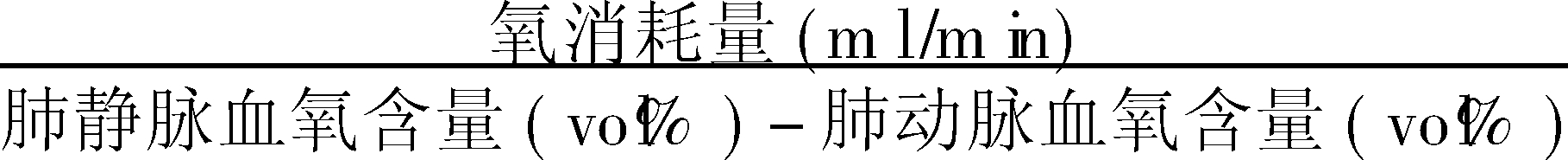

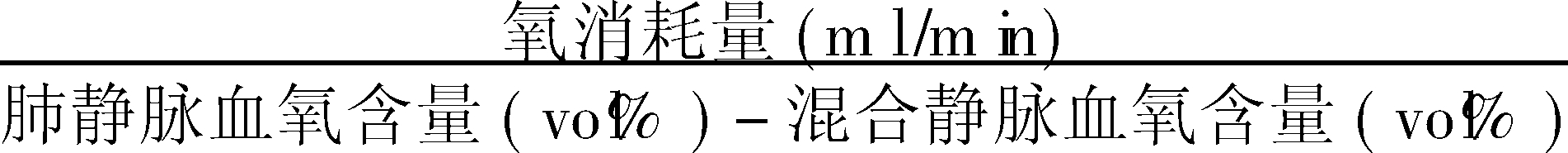

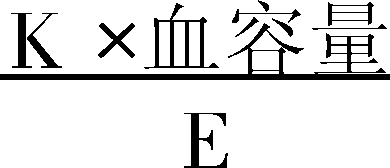

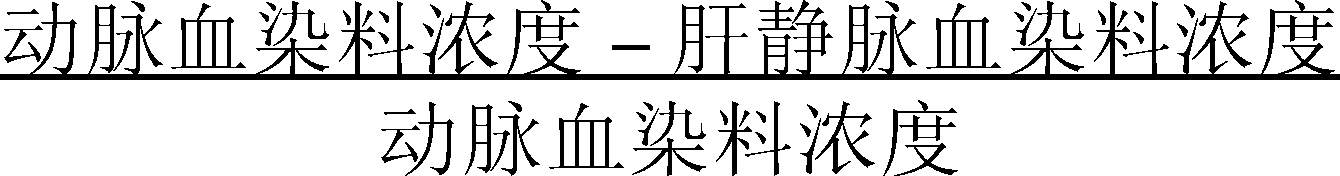

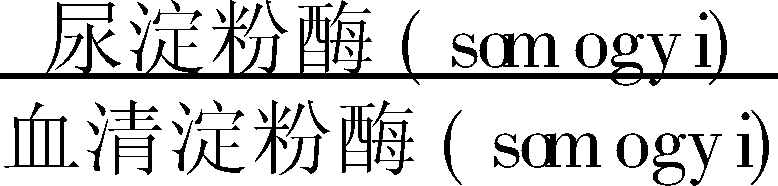

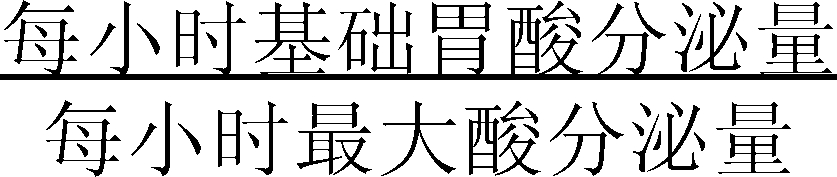

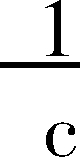

20.氧消耗量计算公式 BBBB氧消耗量(ml/min) =  ×体表面积(米2) ×体表面积(米2)注:209为每卡热量需氧ml数,60系小时换算为分钟。基础热量和体表面积可根据公式计算或查有关表得出。 21.心排血量计算 BBBB行右心导管检查。 心排血量(l/min)=  × × 正常参考值>3.5 l/min。 22.体循环血流量计算 BBBB行右心导管检查。 体循环血流量(l/min)=  × × 23.肺循环血流量计算 BBBB行右心导管检查 肺循环血流量(l/min)=  × × 24.动脉血染料稀释曲线 BBBB染料注入血循环后,从循环系统的选定部位取样,测定血中染料的浓度变化,记录成时间-浓度曲线。正常参考值如下:出现时间9.4±1.4s,建立时间6.3±0.7s,消失时间13.0±2.8s,高峰时间15.7±1.1 s,经过时间19.3±3.2s,平均再循环时间19.1±1.7s,出现至开始再循环时间18.9±2.1s,消失时间/建立时间的比值2.0±0.3,出现时间/高峰时间的比值0.6±0.03。这种了解血流动力学的方法,有助于诊断血液分流的先天性心血管病、心脏瓣膜病变和心功能状况。 25.Hamilton公式计算心排血量 BBBB应用Hamilton公式可从动脉血染料稀释曲线计算心排血量:F=  ,式中F为心排血量(l/min),60为60s即1min,Ⅰ为注入染料的剂量(mg),c为染料在第一次循环期间在血中的平均浓度(mg/L),t为染料第一次循环所需的时间,即相当于经过时间(s)。计算结果与心导管检查Fick法计算相仿。 ,式中F为心排血量(l/min),60为60s即1min,Ⅰ为注入染料的剂量(mg),c为染料在第一次循环期间在血中的平均浓度(mg/L),t为染料第一次循环所需的时间,即相当于经过时间(s)。计算结果与心导管检查Fick法计算相仿。26.瓣口面积计算 BBBB应先计算瓣口血流量,然后才能计算瓣口面积。 二尖瓣口血流量(ml/s)=  二尖瓣口面积(cm2)=  ,二尖瓣口面积正常约4cm2。二尖瓣狭窄时如瓣口面积>2.5cm2,患者多无肺充血症状,心功能多属Ⅰ级;如瓣口面积在1.5~2.5cm2,患者有轻度症状,心功能属Ⅱ级;如瓣口面积<1cm2,患者症状明显,心功能不佳属Ⅲ级和Ⅳ级。 ,二尖瓣口面积正常约4cm2。二尖瓣狭窄时如瓣口面积>2.5cm2,患者多无肺充血症状,心功能多属Ⅰ级;如瓣口面积在1.5~2.5cm2,患者有轻度症状,心功能属Ⅱ级;如瓣口面积<1cm2,患者症状明显,心功能不佳属Ⅲ级和Ⅳ级。肺动脉瓣口血流量(ml/s)=  肺动脉瓣口面积(cm2) =  注:式中压力单位为mmHg。 27.左心各腔压力 BBBB行左心导管检查,见下表 左心各腔压力

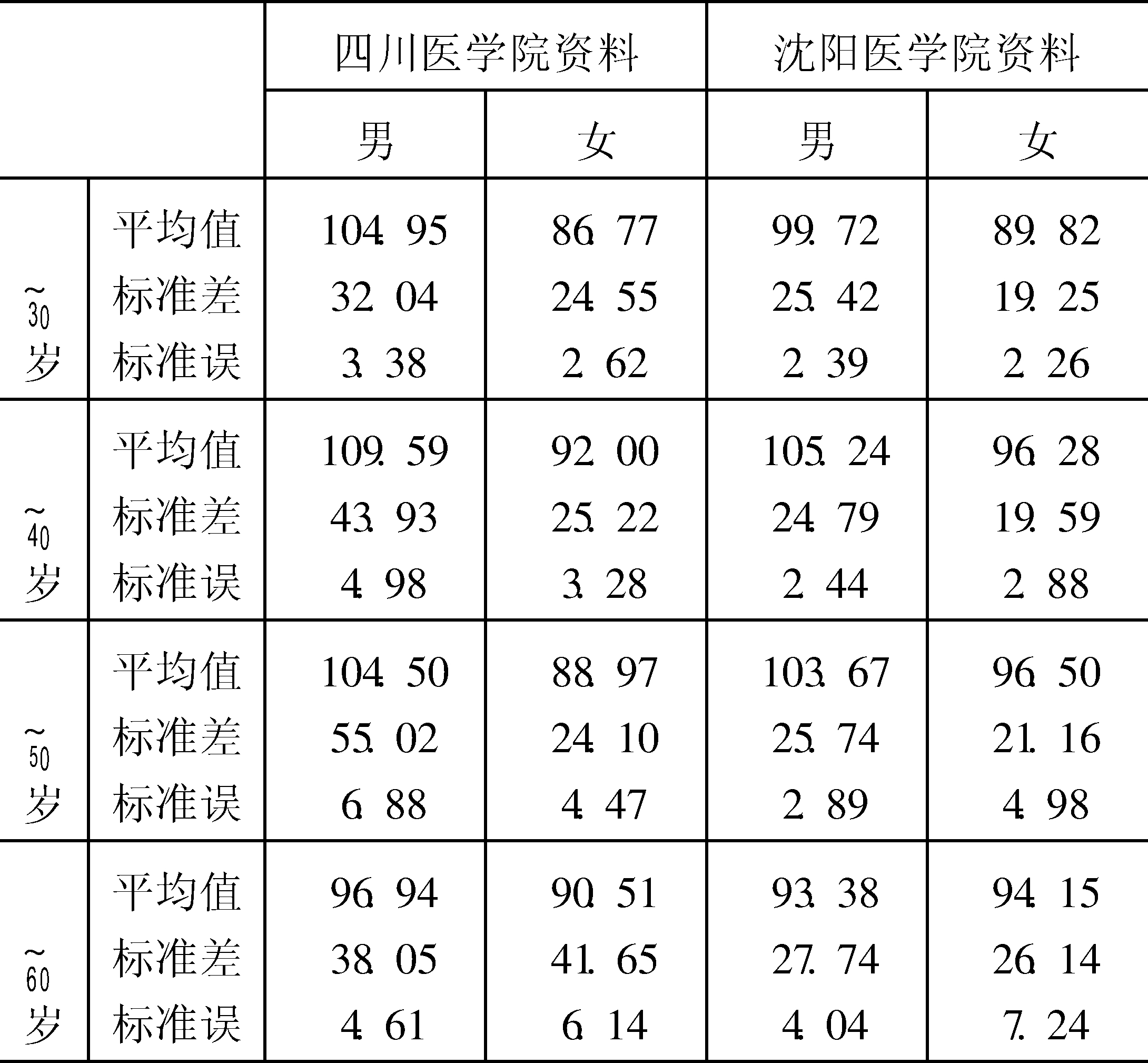

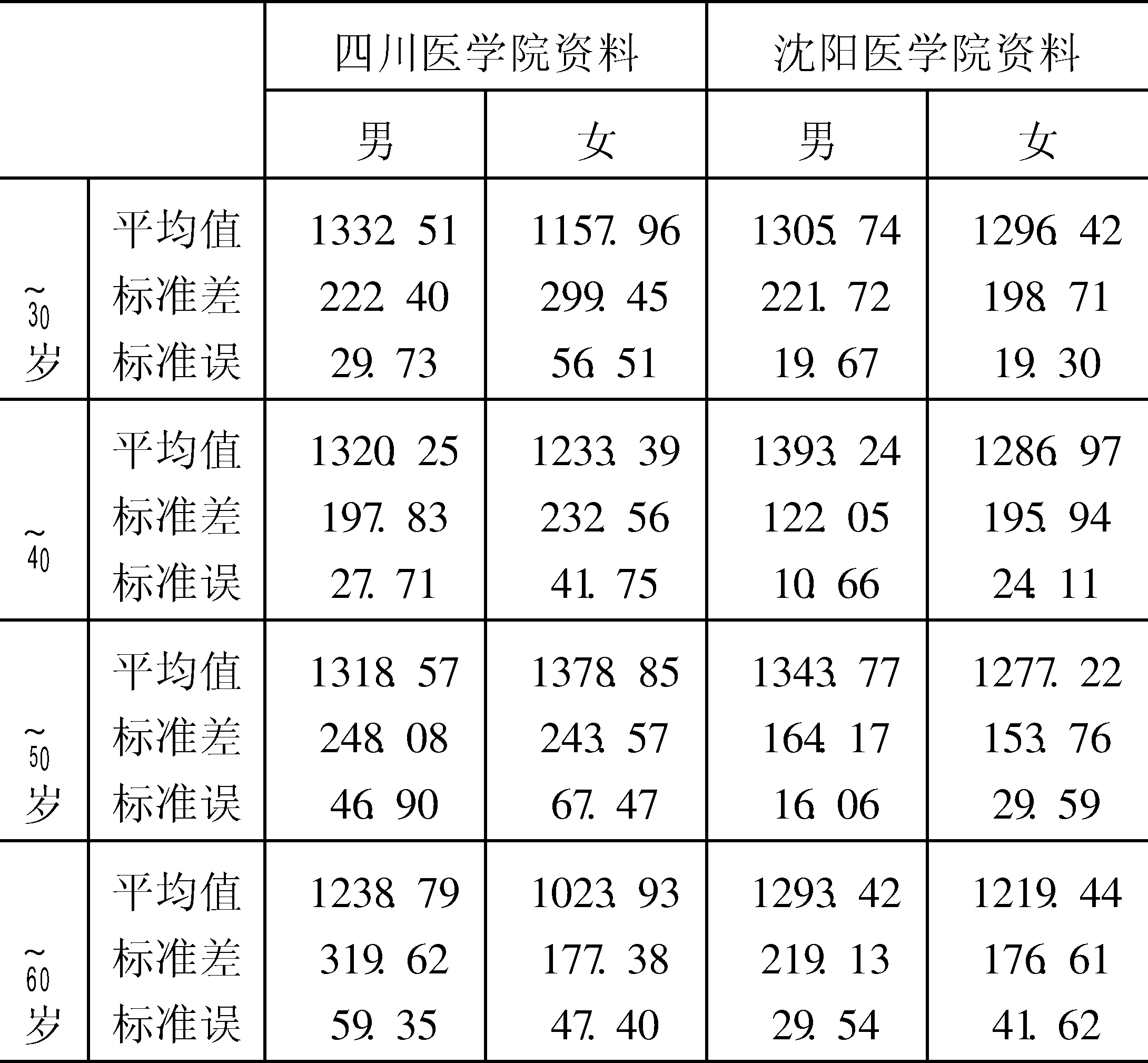

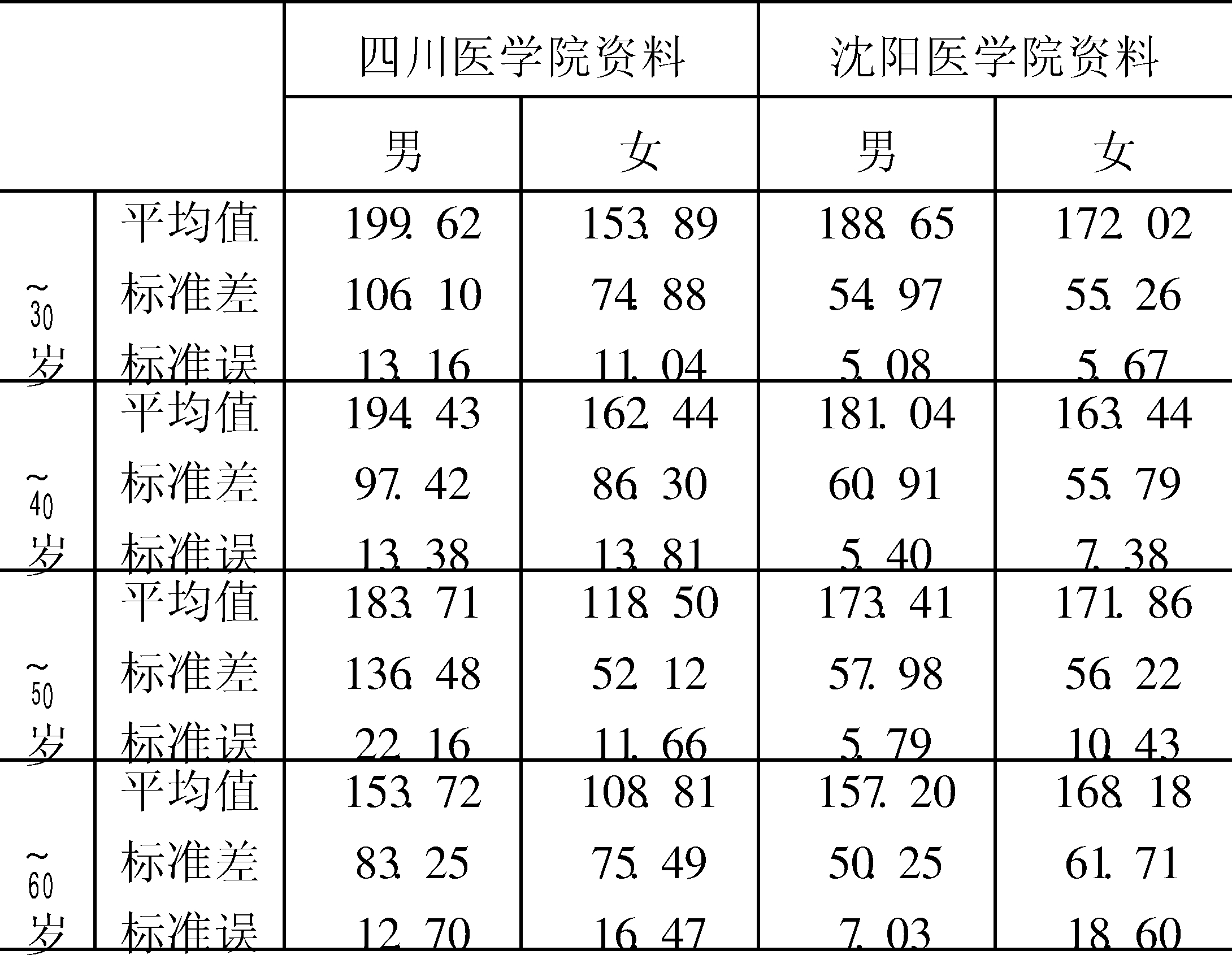

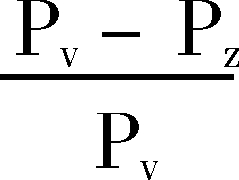

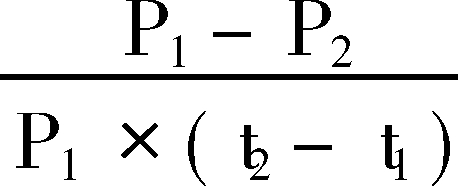

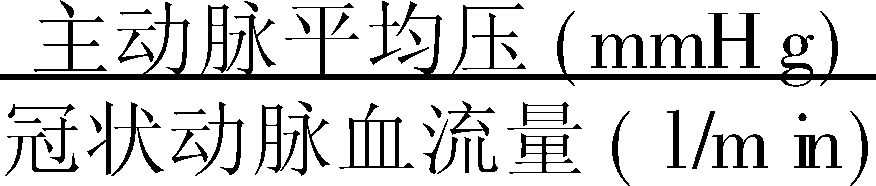

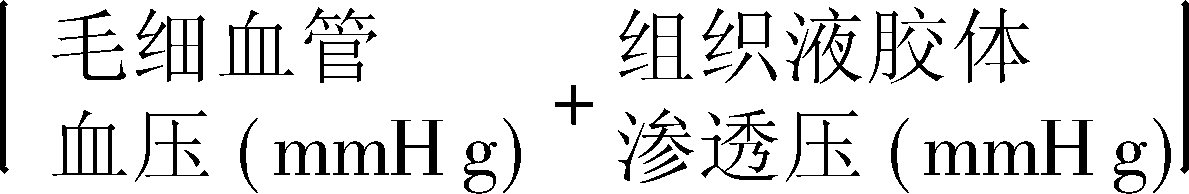

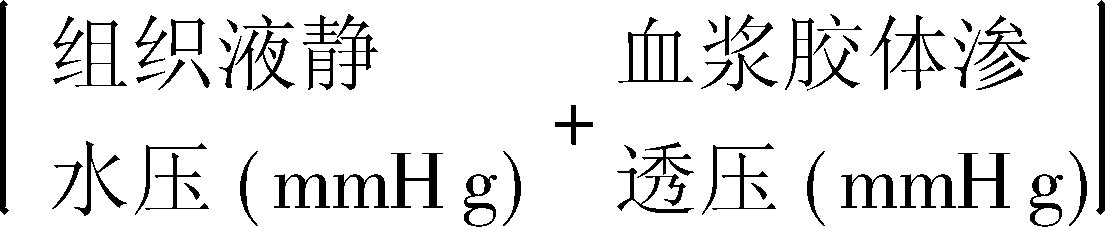

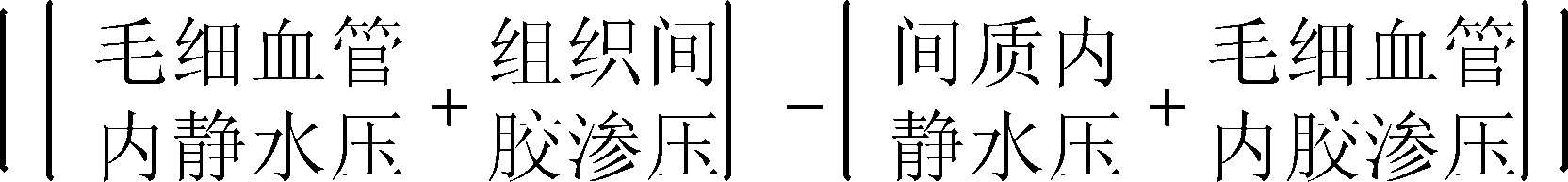

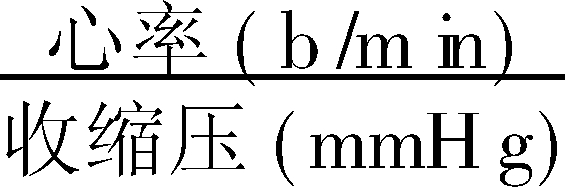

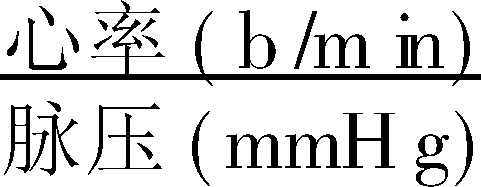

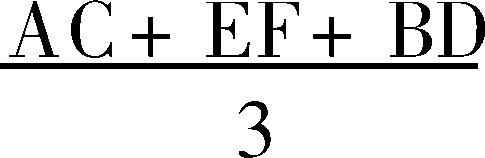

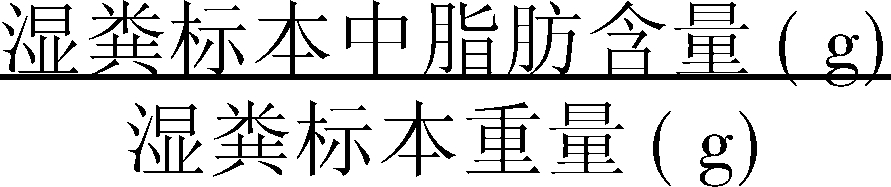

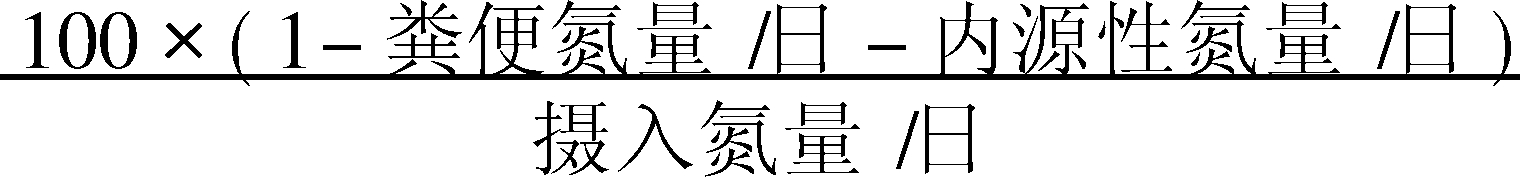

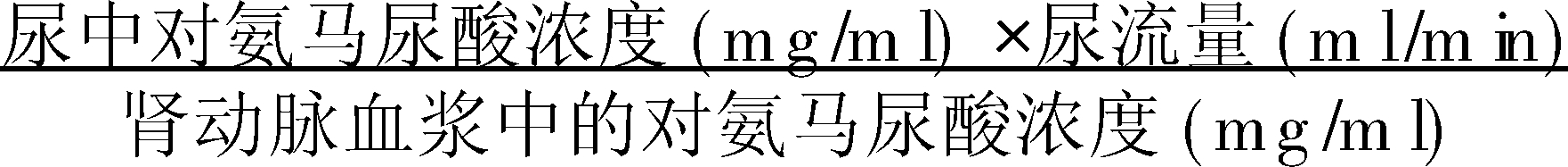

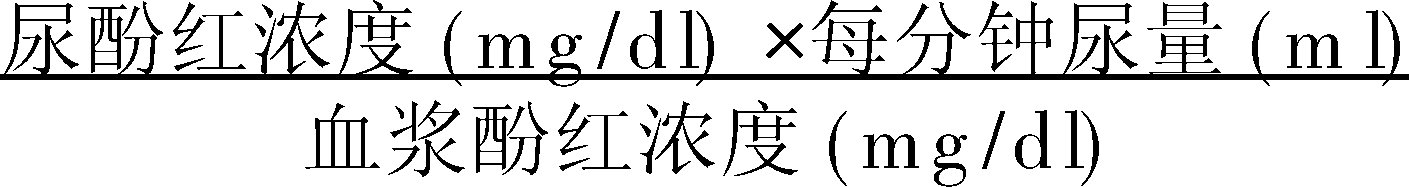

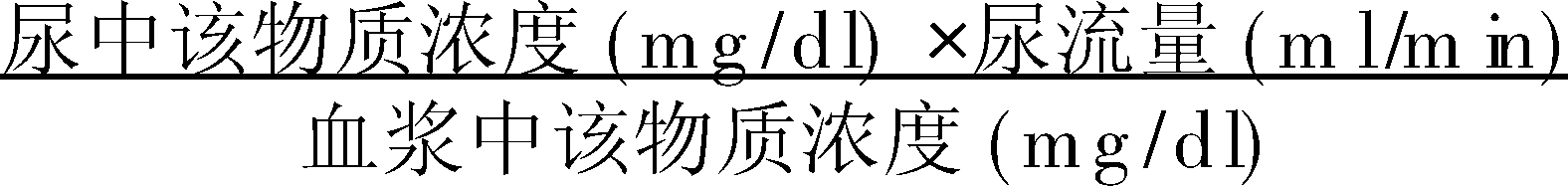

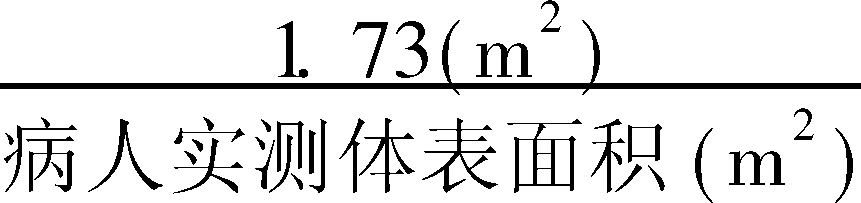

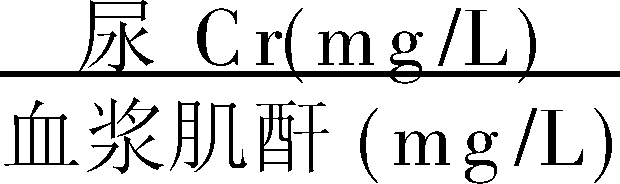

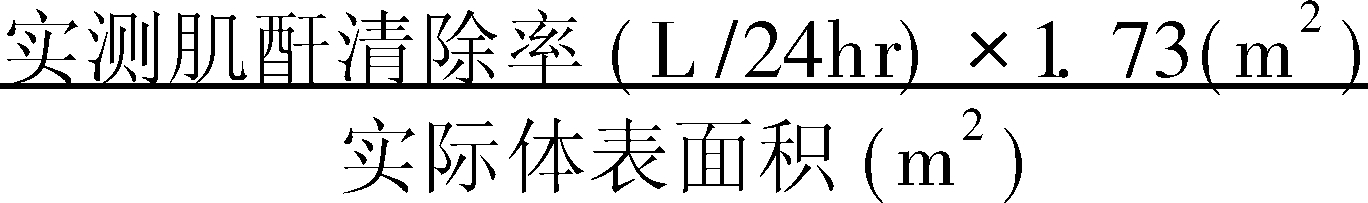

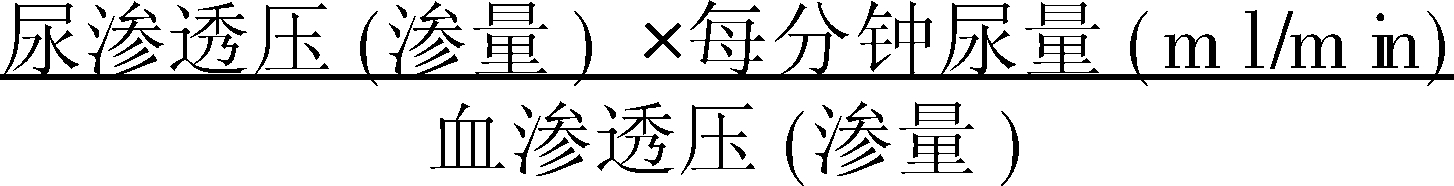

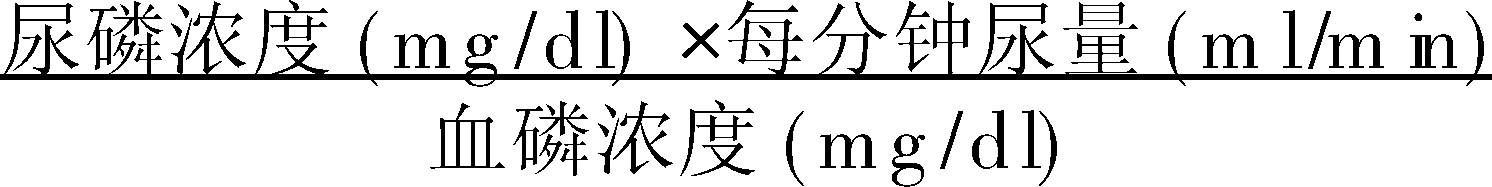

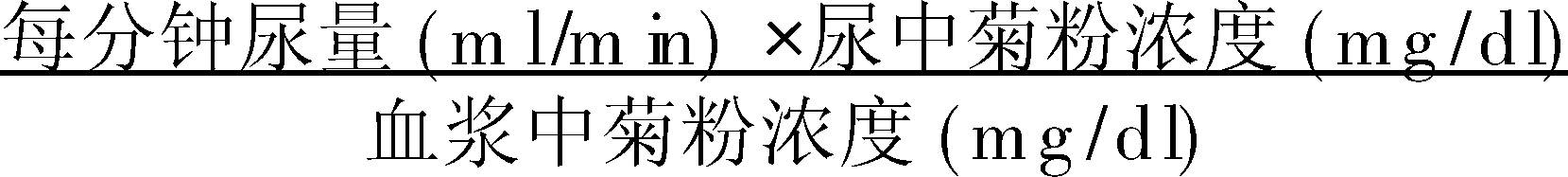

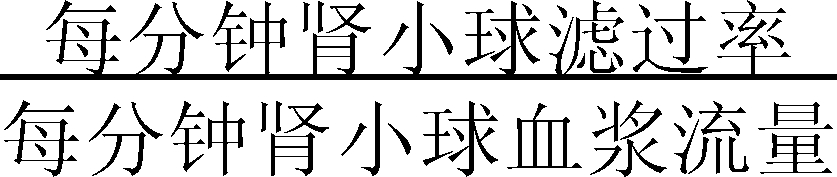

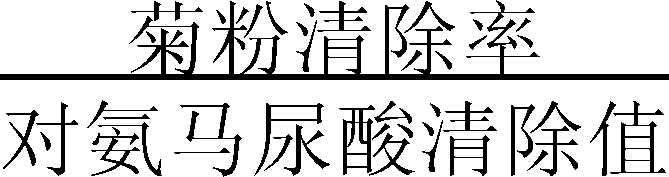

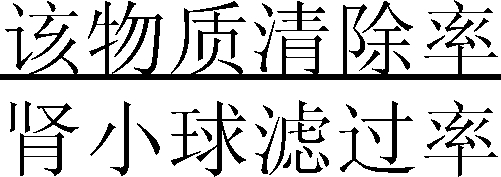

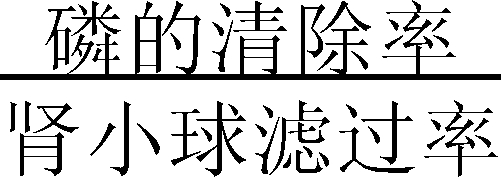

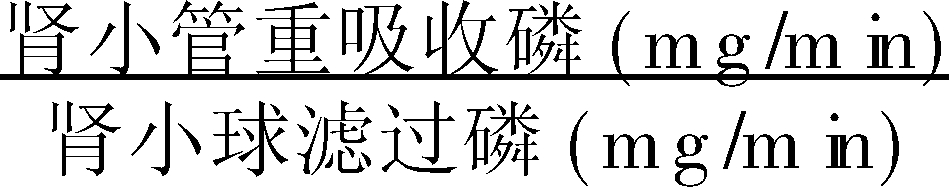

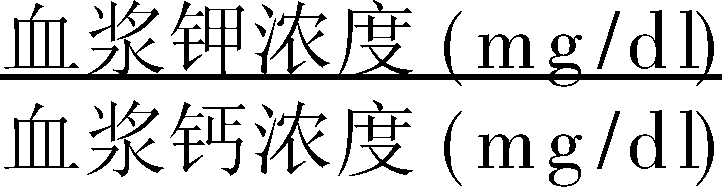

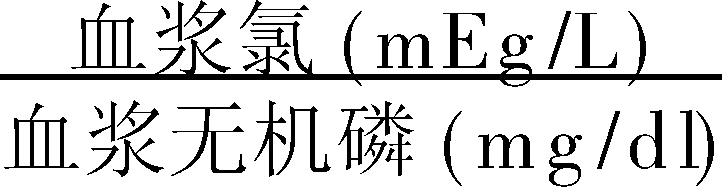

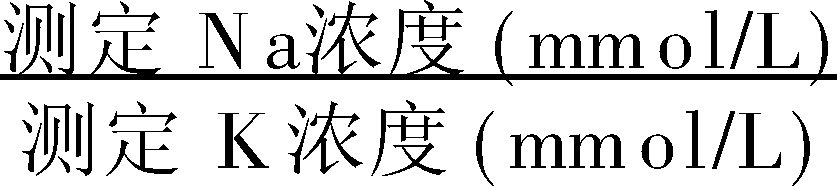

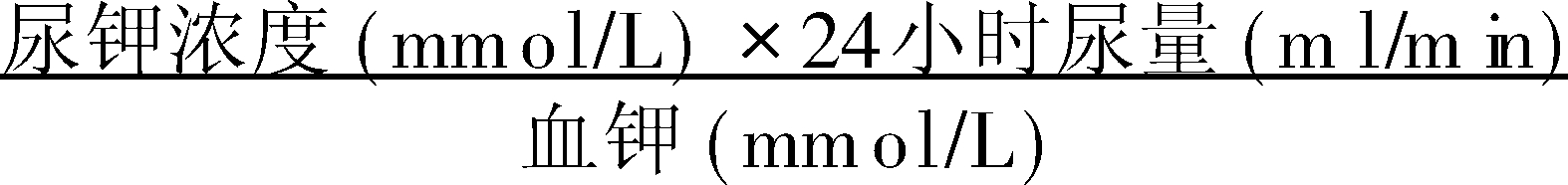

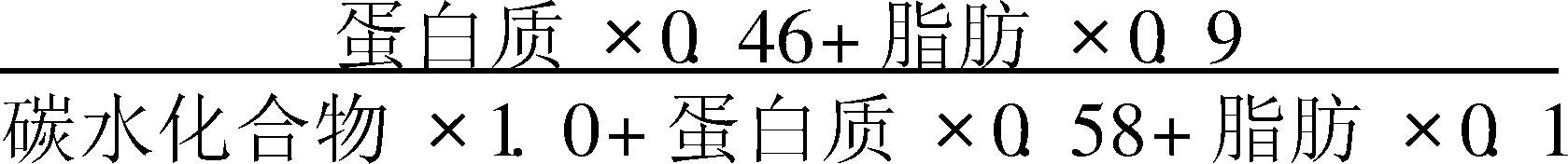

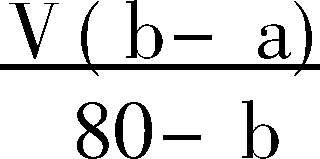

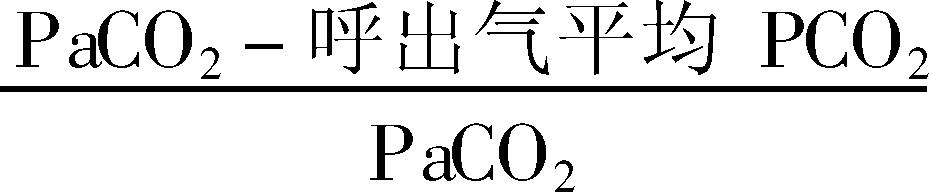

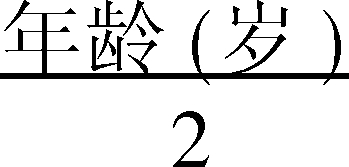

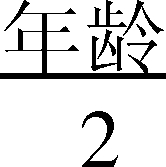

28.左心房二尖瓣值 Allison与Linden提出一种从左心房压力曲线v与av波的改变,以判定二尖瓣是否有病变。左心房二尖瓣值=  ×100,其中Pv为v波顶点的压力,Pz为av波开始点(称为Z点)的压力。窦性节律时如此值>30,提示二尖瓣关闭不全,<30提示二尖瓣狭窄。在心房颤动时,此值相应增至50为准。 ×100,其中Pv为v波顶点的压力,Pz为av波开始点(称为Z点)的压力。窦性节律时如此值>30,提示二尖瓣关闭不全,<30提示二尖瓣狭窄。在心房颤动时,此值相应增至50为准。29.v波高度与y倾斜坡度的比值 BBBB行导管记录“肺微血管”与左心房压力曲线,对a波与v波变化的关系,Owen与Wood提出下列公式计算v波高度及y倾斜坡度的比值,Ry/v=  其中P1为v波的顶峰开始下降处到压力基线(即零点)距离的读数,P2为y倾斜之最低点到压力基线距离的读数,因此,P1-P2相当于波峰顶到其波底的距离,以mmHg表示;t2-t1相当于y倾斜所占据的时间,以s表示。计算结果与二尖瓣病变的关系如下:二尖瓣轻度狭窄时1.5,重度狭窄时1.0,极度狭窄时0.6,二尖瓣关闭不全时2~6。 其中P1为v波的顶峰开始下降处到压力基线(即零点)距离的读数,P2为y倾斜之最低点到压力基线距离的读数,因此,P1-P2相当于波峰顶到其波底的距离,以mmHg表示;t2-t1相当于y倾斜所占据的时间,以s表示。计算结果与二尖瓣病变的关系如下:二尖瓣轻度狭窄时1.5,重度狭窄时1.0,极度狭窄时0.6,二尖瓣关闭不全时2~6。30.冠状动脉阻力计算公式 冠状动脉阻力(dyn·s·cm-5)=  ×79.92 ×79.9231.组织液生成的有效滤过压计算 组织液生成的有效滤过压(mmHg)=  - - 32.毛细血管内外交换液体的实际速率计算 毛细血管内外液体 交换的实际速率=毛细血管内液 的滤过系数×毛细血管 的表面积 +  注:毛细血管内皮的滤过系数的单位为容积(ml)/单位滤过面积·单位压力·单位时间。 33.估计休克程度指标公式 休克指数=  指数0.5:血容量正常 指数为1:约丢失20%~30%血容量。 指数>1:约丢失30%~50%血容量。 休克度=  正常参考值为2.4~2.6,值愈大休克程度愈重。 34.心脏横位与宽位计算公式 BBBB心脏横位=T1+T2 心脏宽位=B1+B2 35.心胸比计算公式 心胸比例=  正常值小于0.5。 36.预计心脏横位计算 预计心脏横位(mm)=234.3×  +36.013 +36.013正常值:男 121±8.3mm 女 113.5±8.7mm 平均117.3±7.8mm 37.成人心脏面积计算公式 BBBB①心脏标准面积(cm2)=0.6207×身高(cm)+0.6654×体重(kg)-42.7946 ②心脏实测面积(cm2)=0.7019×纵径(cm)×宽径(cm)+2.096 临床意义:实测心脏面积大于标准面积10%为心脏扩大,实测面积小于标准面积10%为心脏缩小。 ③实际心脏面积增大或减小百分数 =  ×100% ×100%意义:±10% 属误差范围 38.二尖瓣口血流量计算公式 二尖瓣口血流量(ml/sec)=  左室舒张期充盈时间,记录颈动脉波求出每一次心跳的舒张期时间,再乘以每分钟心率而得。 39.二尖瓣瓣口面积计算 BBBB二尖瓣口面积(cm2)=  注:31为二尖瓣口系数0.7×44.5所得。 肺动脉楔压代替左房平均压,左室平均舒张压一般为5mmHg。 40.三尖瓣口血流量(毫升/秒)计算 三尖瓣口血流量(ml/sec)=  注:右室舒张期充盈时间从右室压力曲线中求出,等于右室压力曲线降支上相当于右心房平均压处至右心室压力曲线升支部分上相当于右心房平均压处乘以心率。 41.三尖瓣口面积 三尖瓣口面积(cm2)=  42.二尖瓣指数(wood 指数)计算公式 BBBB二尖瓣指数=  ×100 ×100注:左房平均压可用肺动脉楔压代替;此公式仅用于心率90次/分以下并无二尖瓣关闭不全者。正常时约为100,二尖瓣轻度狭窄时约为50,中度狭窄为25~50,重度狭窄为15~25,极度狭窄为10~15。 43.肺动脉瓣口血流量计算 肺动脉瓣口血流量(ml/sec) =  44.肺动脉瓣口面积 肺动脉瓣口面积(cm2)=  45.主动脉瓣口血流量计算公式 主动脉瓣口血流量(ml/sec)=  46.主动脉瓣口面积计算公式 主动脉瓣口面积(cm2)=  47.房间隔缺损面积计算 (仅适用于左向右分流者) 房缺面积(cm2)=  注:房缺血流量=左向右分流量/60;左房平均压可用肺微血管平均压代替 48.室缺面积计算(仅适于左向右分流者) BBBB室缺面积(cm2)=  注:室缺血流量=左向右分流量/60;左室平均压可用肱动脉平均压代替。 49.动脉导管未闭的导管横断面积计算 未闭的动脉导管横断面积(cm2)=  注:未闭的动脉导管的平均血流量等于左向右分流量/60; 肱动脉平均压代替主动脉平均压。 50.动脉导管直径计算公式 动脉导管直径(cm)=2×  注:π为3.14。 51.瓣膜口开口面积计算公式 BBBB开口面积=  注:在心瓣膜口面积计算中 c=1 52.据每搏输出量求心输出量公式 BBBB心输出量(ml/min)=每搏输出量(毫升/次)×心率(次/分) 正常值 4.5~6L/min(静息时) 53.根据肺血管氧气量求心输出量 (缺氧、先心病此法不可靠) 心输出量(ml/min)=  54.左心输出量计算公式 BBBB左心输出量(l/min)=  × × 注:1/10是统一等式两边单位的换算值。 55.指示剂稀释法求心输出量 BBBB心输出量=  56.温度稀释法求心输出量 BBBB心输出量(l/min)=  式中V=注射冷生理盐水量(ml) t1=肺动脉血温度 t2=心导管开口处生理盐水温度 P1=生理盐水的密度 S1=生理盐水的比热 A=曲线所包含的面积(mm2) K=温度的记录幅度标尺(℃/mm) S=记录纸速(mm/s) P2=血的密度(g/ml) S2=血的比热(c/g) 57.阻抗法测定心输出量 心输出量=P[  ]2[dz/dt]max·T ]2[dz/dt]max·T说明:P为血液电阻率,L为电极2和3间之距离(cm) Zo为电极2和3间总电阻(欧姆) [dz/dt]max为42的最小微分值 T为心室射血时间 58.每分钟心输出量指数计算 每分钟输出量指数(QVm)=  注:血压幅度系指收缩压与舒张压的差 59.某器官血流量计算公式 BBBB某器官血流量(l/min)=  × × 60.冠状动脉血流量计算公式 冠状动脉血流量(l/min)=  × × 61.器官耗氧量计算 器官耗氧量 (ml/min)=〔该器官动脉血氧含量(ml/100ml血)-该器官静脉血氧含量(ml/100ml血)〕×该器官的血流量(l/min)×10 62.器官二氧化碳产生量计算 器官CO2产生量(ml/min)=〔该器官静脉血CO2含量(ml/100ml血)-该器官动脉血CO2含量(ml/100ml血)〕×该器官的血流量(L/min)×10 63.分流量一般计算公式 有效肺循环血流量(l/min)=  × × 有效肺循环血流量:指能够通过肺泡微血管与肺泡的氧相结合的肺循环血流量,它经左心室射出,最后达全身。 左向右分流量(l/min)=肺循环血流量(l/min)-有效肺循环血流量(l/min) 右向左分流量(l/min)=体循环血流量(l/min)-有效肺循环血流量(l/min) 分流量占体循环血流量的百分率(%)=  ×100% ×100%分流量占肺循环血流量的百分率(%)=  ×100% ×100%64.心房水平左向右分流的计算 体循环血流量(l/min)=  × × 肺循环血流量(l/min)=  × × 有效肺循环血流量(l/min)=  × × 左向右分流量(l/min)= 肺循环血流量(l/min)-有效肺循环血流量(l/min) =肺循环血流量(l/min)-体循环血流量(l/min) 注:肺静脉血氧含量等于周围动脉血氧含量。 心房左向右分流百分率(%) =  ×100% ×100%65.心室水平左向右分流计算 体循环血流量(l/min)=  × × 肺循环血流量(l/min)=  × × 有效肺循环血流量(l/min)=  × × 心室左向右分流量(l/min)=肺循环血流量(l/min)-有效肺循环血流量(l/min) 心室左向右分流率(%)=  ×100% ×100% 66.主动脉与肺动脉间左向右分流的计算 体循环血流量(l/min)=  × × 肺循环血流量(l/min)=  × × 有效肺循环血流量(l/min)=  × × 主动脉与肺动脉间左向右分流量(l/min)=肺循环流量(l/min)-有效肺循环血流量(l/min) 主动脉与肺间分流百分率%=  ×100% ×100%67.心房和心室同时有左向右分流计算 体循环血流量(l/min)=  × × 肺循环血流量(l/min)=  × × 有效肺循环血流量(l/min)=  × × 左向右总分流量(l/min)=肺循环血流量(l/min)-有效肺循环血流量(l/min) 心房部左至右分流量(l/min)= 单有心房部分流时肺循环血流量(l/min)-体循环血流量(l/min) 单有心房部分流时肺循环血流量(l/min)=  × × 心室部左至右分流量(l/min)= 肺循环血流量(l/min)-[体循环血流量(l/min)+心房部左至右分流量(l/min)] 左至右分流百分率(%)=  ×100% ×100%68.心室和肺动脉同时有左至右分流的计算 体循环血流量(l/min)=  × × 肺循环血流量(l/min)=  × × 有效肺循环血量(l/min)=  × × 左至右总分流量(l/min)=肺循环血流量(l/min)-有效肺循环血流量(l/min) 心室部左至右分流量(l/min)=单有心室分流时肺循环血流量(l/min)-体循环血流量(l/min) 单有心室分流时肺循环血流量(l/min)=  × × 肺动脉水平左至右分流量(l/min)= 肺循环血流量(l/min)-〔体循环血流量(l/min)+心室水平左至右分流量(l/min)〕 69.单纯右向左分流量计算 由于动脉已混有来自右心的分流血液,其血氧含量不等于肺静脉血含氧量。可用血液最大含氧能的95%代替肺静脉血的含氧量。 体循环血流量(l/min)=  × × 肺循环血流量(l/min)=  × × 右向左的分流量(l/min)=体循环血流量(l/min)-肺循环血流量(l/min) 分流量占体循环血流量的百分率(%)=  ×100% ×100%70.双向分流的计算 体循环血流量(l/min)=  × × 肺循环血流量(l/min)=  × × 有效肺循环血量(l/min)=  × × 双向分流的左至右分流量(l/min)=肺循环血流量(l/min)-有效肺循环血流量(l/min) 双向分流右至左分流量(l/min)=体循环血流量(l/min)-有效肺循环血流量(l/min) 71.正常人心输出量与体、肺循环血量的关系 心输出量(l/min)=体循环血流量(l/min)-肺循环血流量(l/min) 72.心脏指数的计算 (1)以心输出量、体表面积求心指数: 心脏指数(l/min/m2)=  心脏每搏指数(ml/b/m2)=  (2)以耗氧量计算 心脏指数=  (3)以脉压、心率粗略估计心脏指数 心脏指数(l/min/m2)=  正常值:成人为 3~3.5 l/min/m2 80岁左右老年人 为 2l/min/m2 10岁左右儿童为 4l/min/m2 意义:运动、妊娠、激动时均增加。心功能减低时,比值低于正常。 73.射血分数计算 射血分数=  正常值:安静状态下为50%~60% 意义:心肌收缩力越强,此值越大。若心室舒张受限时,此值也大。 74.由心输出量求心脏做功公式 心脏做功= 心输出量×总外周阻力+  左室做功(dyn·cm/s)=左室排出量(ml/sec)×[肱动脉平均收缩压(mmHg)-左心房平均压(mmHg)]×1332 右室做功(dyn·cm/s)=右心室排出量(ml/sec)×[肺动脉平均收缩压(mmHg)-右心房平均压(mmHg)]×1332 注:1332为换算系数。 75.由心指数求心脏做功公式 (1)每分钟心脏做功 (kg·m/min/m2)=  (2)左心室做功 (kg·m/min/m2)=  注:1.055为血液比重,13.6为水银比重 正常值:2.9~3.9 (3)右心室做功 (kg·m/min/m2)=  正常值:0.64~1.1 76.由每搏指数求心脏做功 每搏做功(g·m/m2)=  左室做功 (g·m/m2)=  77.左心室工作指数 左心室工作指数=  78.右心室工作指数 右心室工作指数=  79.运动负荷后血压、心率增高百分率比较 血压升高百分率(%)=  ×100% ×100%心率增加百分率(%)=  ×100% ×100%正常值:血压升高百分率大于心率增加百分率。 临床意义:心功能不全、血容量不足时心率增加百分率大于血压增加百分率。 80.减低尿色素指数测定 减低尿色素指数 =  正常值:0.5~2 意义:发热、肝病及伴有血细胞过度破坏、左心衰时均增高。 81.心肌氧消耗量计算 心肌氧消耗量(ml/100gLVM/min) =[动脉血氧含量(vol%)-冠状静脉窦血氧含量(vol%)]×每100gLVM冠状循环血流量(ml/min) 正常值:7.1~10.7ml/100gLVM/min 82.左心室氧消耗量 左心室氧消耗量(ml/min)=  注:式中左室重量只能按体重、性别估出的心脏重量乘以53%求得。男性心脏重约占体重的0.43%,女姓约为0.4%。 83.左心室效率计算 左心室机械效率(%)=  注:左室作功的计算见前。左室能量价值可按心肌每耗氧一升释放2059千克·米的能量计算。 正常值:19.2~24.5% 84.心室能量价值公式 左心室能量价值(kg·m/min)=左心室氧消耗量(ml/min)×2.059 85.偏心指数计算 偏心指数为M超声心动图计算公式。 偏心指数=  正常值:1~1.25 意义: >1.5提示为二叶式主动脉瓣。 86.梗阻指数计算 梗阻指数=  为超声心动图判断肥厚型心肌病流出道梗阻程度的指标。 87.肥厚性心肌病左室与主动脉腔间压力阶差计算 压力阶差=(1.8×梗阻指数)-35 非对称肥厚性主动脉瓣下狭窄,其压力阶差通常可达20~140mmHg。 88.左室容积测定 超声心动图测定左室容积的方法: (1)Teichholz法 V=  注:D为左室假设短径。 可用于心脏扩大者,对心肌节段性收缩改变者,误差较大。 (2)Fortuin法 心室腔扩大,Dd为5~8cm时,可采用下列公式: 左室舒张期末容积(ED静脉)=59Dd-153 左室收缩期末容积(ES静脉)=47Ds-120 注:Dd为左室舒张期末短位径,Ds为左室收缩期末短径。 89.左室短径缩短率(△D%) 经超声心动图测定: △D%=  ×100% ×100%注:Dd为左室舒张末期内径;Ds为左室收缩末期内径。 为反映心肌收缩功能较敏感指标,一般认为低于25%为心功不正常。 90.左室平均周径缩短率(MVCF) MVCF=  注:LVET为左室射血时间 91.左室收缩增厚率(△T%) △T%=  ×100% ×100%注:Ts代表左室后壁(或室间隔)收缩期末厚度,Td为舒张期末厚度。意义:正常成人左室游离壁平均增厚率为60%,室间隔平均增厚率为35%。增厚率减少常见于冠心病患者。 92.左室心肌重量(LVMW)测定公式 经超声心动图测定: LVMW=1.05×[(Dd+WT+IVS)3-Dd3] 注:1.05为心肌比重,Dd为左室舒张期末内径,WT代表左室后壁厚度,IVS代表室间隔厚度。 93.左室舒张终末压测定 左室舒张终末压(mmHg)=  ×21.6+1.1 ×21.6+1.1注:式中Q~C为心电图QRS波起点至二尖瓣曲线C点的间距; A2~E为第二心音主动脉瓣成分起点至二尖瓣曲线E点的间距。 94.肺毛细血管压计算公式 肺毛细血管压(mmHg)=  ×18.8+1.8 ×18.8+1.895.右心梗死的血流动力学监测 右心房压1.3~2.6kPa(10~20mmHg),大于肺动脉嵌顿压;右室充盈压(RVEP)明显增高,而左室充盈压(LVEP)正常或稍高,RVEP/LVEP>0.65。 96.心肌梗死范围计算 心肌梗死范围=  97.AMI的预后指数 急性心肌梗死的预后指数=  98.心脏体积指数(VI) VI=  (二)消化系统有关参考数据及计算公式 1.食管的参考数据 长度25cm 新生儿:10~11cm 1岁:约12cm 5岁:约16cm 管径2cm 第一个生理狭窄食管起始部 第6颈椎处 管径约1.3cm 距中切齿约14~16cm 第二个生理狭窄平气管分叉处 平第4胸椎处 距中切齿约24.4~26.4cm 第三个生理狭窄穿过膈肌处 距中切齿约37.7~40.2cm 前鼻孔至贲门距离成人约42~45cm 新生儿约18cm 2.胃的参考数据 3个月儿童胃容量约0.14L 6个月儿童胃容量约0.18L 1岁儿童胃容量约0.27L 成人胃容量1~3L 进食后开始排空时间5分钟后 糖类食物完全排空时间2小时以上 混合性食物完全排空时间约4~5小时 3.胆囊和胆管的参考数据 胆囊容积40~60ml 胆囊管长1.6~3.5cm 管径0.2~0.3cm 总胆管长约4~8cm 管径0.6~0.8cm 4.胰的参考数据 重量88~98g 位置横卧于第一腰椎前面 大小17~19.5×1.5~5×0.5~2cm 5.胰的重量(g)

6.肝的重量(g)

7.脾的参考数据 重量约110~120g 位置 位于左上腹部,上界相当于第10胸椎高度,表面在9~11肋处 大小宽4~7cm,长6~8cm 8.脾的重量(g)

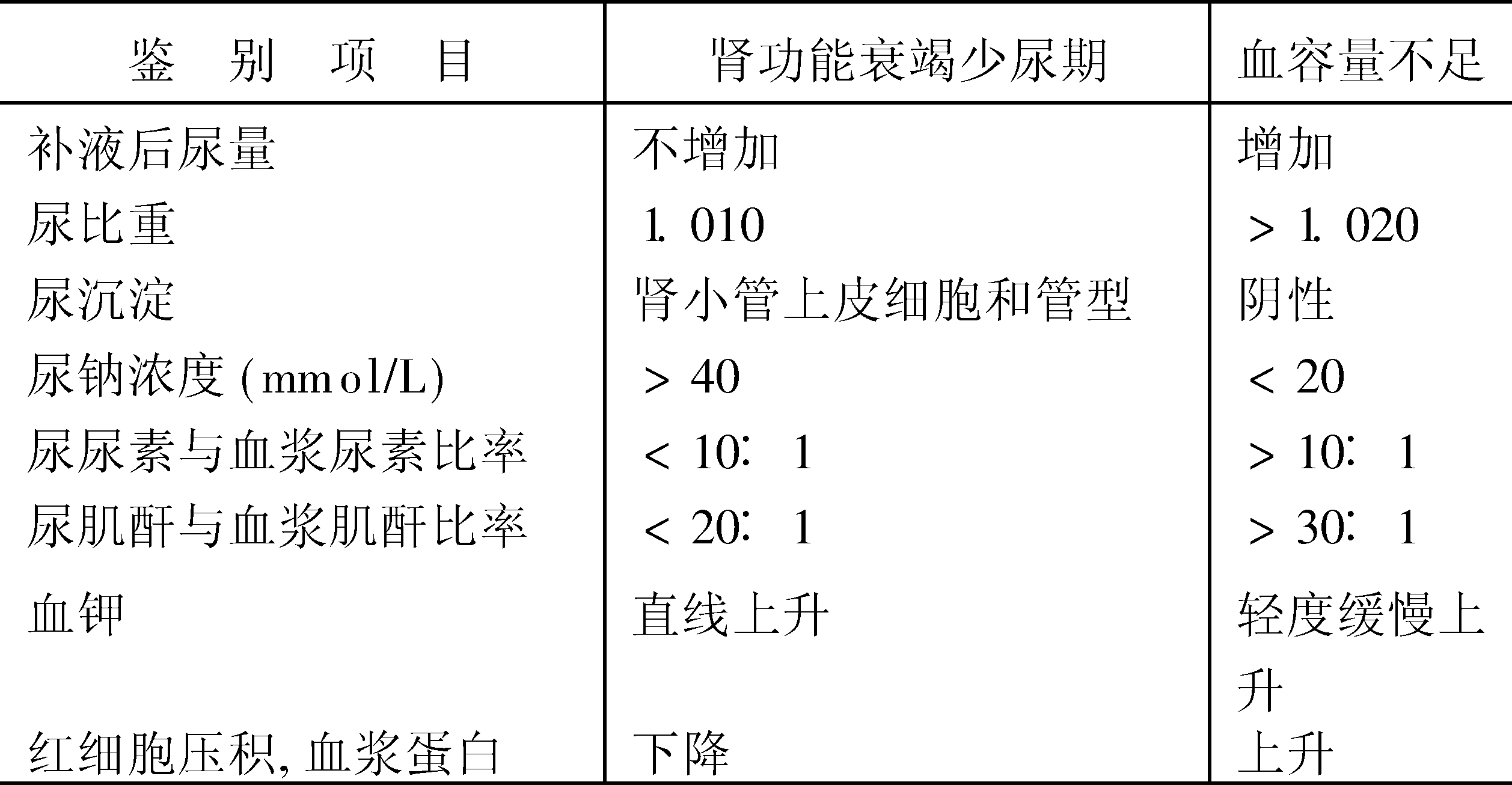

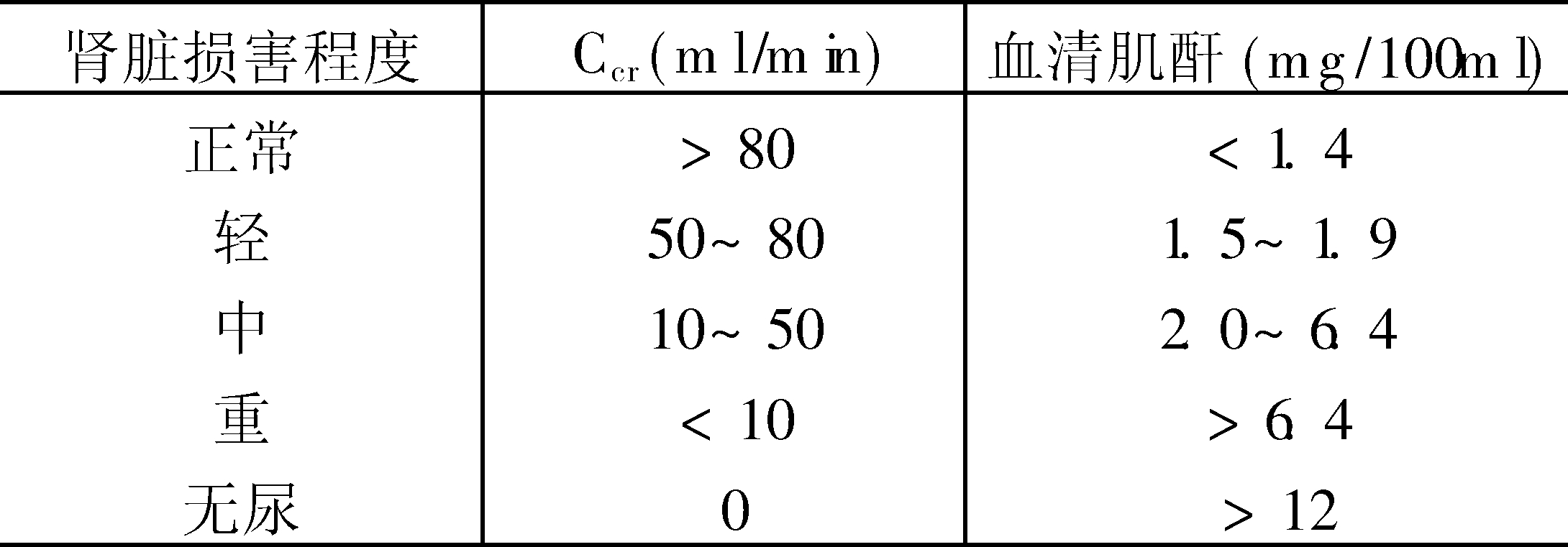

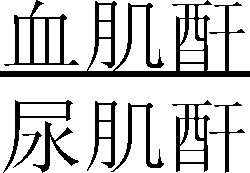

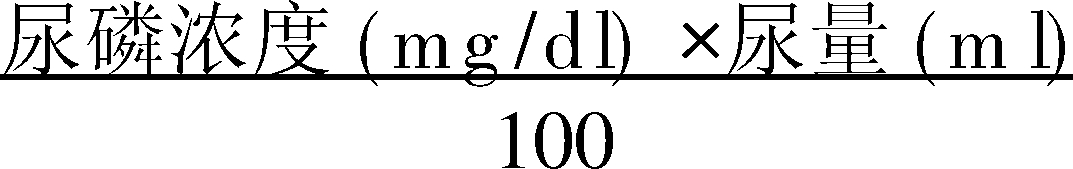

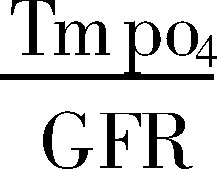

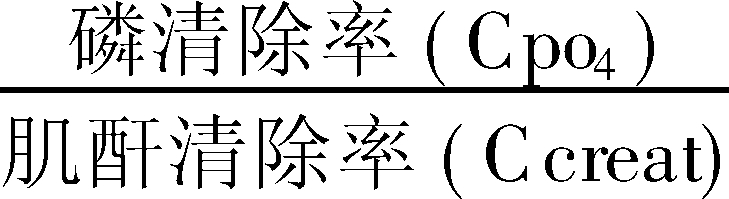

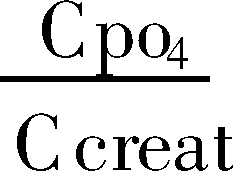

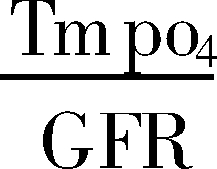

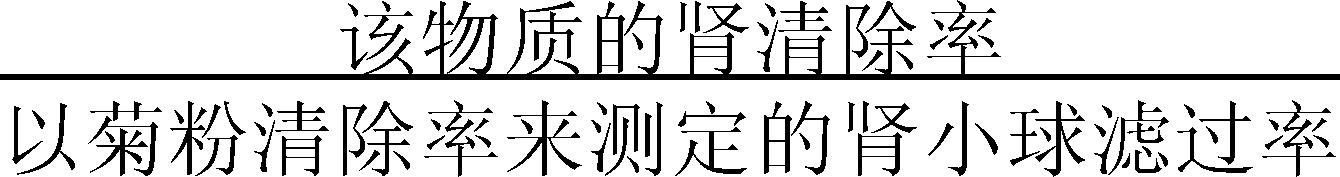

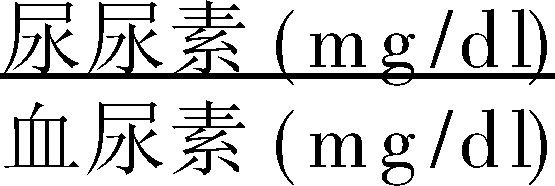

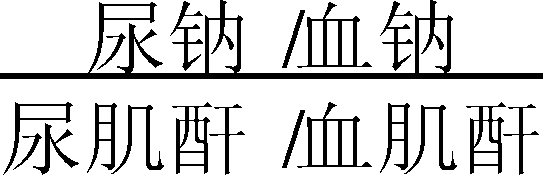

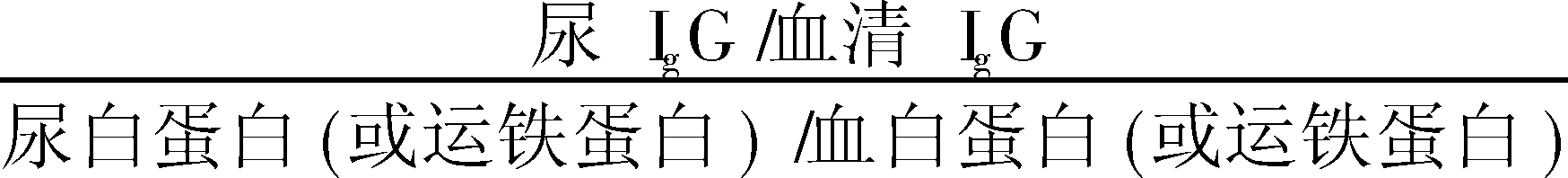

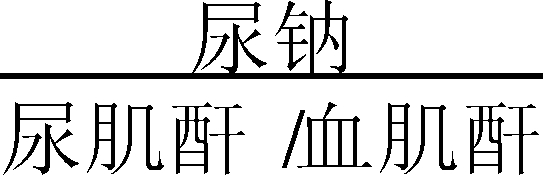

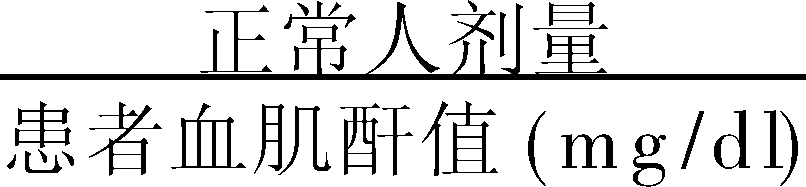

9.小肠的参考数据 长度5~6m 十二指肠长约25cm 球部长约5cm 降部长约7~8cm 下部长约12~13cm 空肠长2~2.5m 回肠长4~5m 10.大肠的参考数据 盲肠长6~8cm 阑尾长5~7cm 阑尾直径0.5~1cm 结肠长约150cm 直肠长12~15cm 肛管长2~3cm 11.预计肝脏长径(BD)公式 预计BD=0.0804×身长(cm)+0.3496 标准差为±1.80 12.预计肝脏中斜位(EB)公式 预计EB=0.1340×身长(cm)+0.0203 标准差为±1.15 13.预计肝脏最大斜位(EC)公式 预计EC=0.1701×身长(cm)-0.0214×体重(kg)-5.9895 14.肝脏面积测量公式 取仰卧前后位摄X片并确立肝脏四条径线。 肝脏右侧正面面积=  ×AG ×AGAG:宽径,从右肋膈角至脊椎中线的距离。 AC:直径Ⅰ,从右肋膈角至肝右侧最低的垂直线。 EF:直径Ⅱ,从右侧横膈中点至肝脏下缘的垂直线。 BD:直径Ⅲ,从肝脏上下缘与脊椎中线交点间的连线。 15.肝指数计算公式 肝指数=  × × 正常值<7。意义:大于7可考虑肝大,超过7.5可诊断为肝大。 16.以酚四溴酞磺酸钠(BSP)法计算肝血流量 肝血流量(ml/min)=  正常值:680~1600ml/min 17.以血浆消失法测肝血流量 测得的肝血流量=  注:K为血浆染料滞留部分的每秒钟的消失率,等于  。T 。T 为血中染料减少了一半所需的时间。E为肝脏的摄取百分率(见下条) 为血中染料减少了一半所需的时间。E为肝脏的摄取百分率(见下条)18.肝脏摄取百分率(E) E=  ×100% ×100%19.肝耗氧量计算 肝耗氧量(ml/min)=〔肝A血氧含量(vol%)-肝V血氧含量(vol%)〕×肝A血流量(ml/min)+[门V血氧含量(vol%)-肝V血氧含量(vol%)]×门V血流量(ml/min) 正常值:肝脏耗氧量为47ml/m2/min 20.肝脏清除功能计算 肝脏清除某物质的量(mg/min)=[(肝A含该物质的浓度(mg/dl)-肝V含该物质的量(mg/dl)]×肝血流量(ml/min) 21.肝脏产生某物质的量计算公式 每分钟肝脏产生某物质的量(mg/min)=〔(肝V含该物质的浓度(mg/dl)-肝A含该物质的浓度(mg/dl)〕×肝血流量(ml/min) 22.利尿指数计算 方法:晨起空腹排尿后,在5~10分钟内饮完1000ml水,此后在3小时内,每隔30分钟留尿一次,纪录每份尿量,实验期勿进食,共收集6份尿。 利尿试验指数=[2×第二部分尿+5×第三部分尿+2×(第二部分尿+第三部分尿)+六份尿总和]÷20 正常值:大于225。 意义:小于225为肝功能障碍(有泌尿及内分泌系统疾病者此试验不可靠) 23.BSP的肾脏排泄测定 方法:空腹,按5mg/kg体重,静脉注射BSP,然后饮水,并收集8小时尿量,最后测出尿中BSP总量。 BSP肾脏排泄百分数=尿中BSP量(mg)/注入BSP总量(mg)×100% 正常值:15% 意义:达到2%时疑有肝脏病变,大于2%肯定有病变,肾功能不正常时此检查无意义。 24.腹水阈公式 腹水阈=[10×血清白蛋白(g/100ml)+4]/脾内压(cmH2O) 正常值:5左右。意义:等于或小于1发生腹水。 25.血浆胶体渗透压,血浆蛋白与腹水发生的关系 ①比约尼保公式:K=白蛋白×3.56+球蛋白。正常值:K=16 如小于14.2,则血浆胶体渗透压低于临界位,易导致腹水或水肿。②韦尔·尤曼斯及未勒公式:血浆胶体渗透压(mmHg)=血浆总蛋白×(5.9×白蛋白+21.4)。如血浆胶体渗透压低于300mmH2O,或血浆白蛋白小于2.5g%,即有腹水形成。 26.腹水量估计 腹水量(ml)=注入腹腔的BSP总量(mg)/注入2小时后腹水中BSP的浓度(mg/ml) 27.淀粉耐量估计 淀粉耐量=[口服葡萄糖后(最高血糖-空腹血糖)-口服淀粉后(最高血糖-空腹血糖)]/口服淀粉后(最高血糖-空腹血糖)×100%。 方法:取淀粉100g加水150ml,搅匀后加沸水300ml调成藕粉状;晨起空腹抽血糖后服上述试餐。餐后1/2、1、2、3小时各抽血测血糖,次日再按常规作葡萄糖耐量试验。 意义:为测定胰腺外分泌功能的简便方法,对诊断胰腺癌、慢性胰腺炎有一定价值。数值>100%为胰腺分泌功能损害。 28.淀粉酶、肌酐清除率比值(CAm/CCr) CAm/CCr(%)=  × × ×100% ×100%正常值:1.5%~3.5% 意义:大于5.5%则肯定有胰腺炎,3.5%~5.5%则提示只有淀粉酶血症,而无胰腺炎。 29.脂肪吸收率计算 方法:连续进食标准餐(内含脂肪50~100g/日)5~6天,从第三天开始收集粪便3~4天,试验始末分别服胭脂红作为收集粪便开始和结束的标记,后测定膳食中和粪便中的脂肪量。 脂肪吸收率(%)=100×[1-(粪便脂肪量/日-内源性脂肪量/日)/摄入脂肪量/日] 注:正常人每日粪便内源性脂肪排泄量为2g计算。 正常值:正常人吸收率>95%,一般以90%作为正常值下限。 意义:低于正常见于消化功能不良和小肠吸收功能障碍。为诊断脂肪泻最可靠的方法。30.基础胃酸排泄(BAO)测算公式 BAO(mmol/L)=胃液量(ml/hr)×盐酸浓度(mmol/L)÷1000 方法:晨起用胃管抽吸1小时胃液,测胃液总量和盐酸定量。 正常值:胃液量小于100ml/h,BAO小于3mmol/L(女低于男) 意义:胃溃疡时BAO无明显改变,十二指肠溃疡时BAO高于正常,若BAO>15mmol/hr,可能为胃泌素瘤。 31.高峰酸排量(PAO)测算 PAO=注射组织胺后选用连续两个15分钟的最高酸排泄量相加值×2 正常值:21.22±9.45mmol/hr 意义:胃溃疡者为 17.40±9.55mmol/hr 十二指肠溃疡者为30.93±14.55mmol/hr 胃癌者为10.83±6.89mmol/hr 32.最大酸分泌量(MAO)测算 MAO=4次测得胃液酸度的相加值 正常值:7.04mmol/hr 意义:十二指肠溃疡均大于20mmol/hr 33.基础酸排泌量与最大酸排泌量比值  = = 正常值:小于20% 意义:>35%应考虑十二指肠溃疡。 >60%应考虑为胃泌素瘤。 34.24小时粪便总脂肪量计算 24小时总脂肪量(g)=  ×2×24小时粪便总重量(g) ×2×24小时粪便总重量(g)正常值:正常膳食24小时粪便总脂肪量少于6g 临床意义:粪便脂肪总量增加见于消化功能不良和小肠吸收功能障碍。 35.粪便氮吸收率计算公式 氮吸收率(%)=  正常值:>90% 临床意义:低于90%,主要见于原发吸收不良综合征、胰腺外分泌功能不良及胃次全切除术后。 36.乳酸浓度(L)/丙酮酸浓度(P)比值计算 L/P=血浆乳酸浓度/血浆丙酮酸浓度 正常值:10~15 临床意义:血浆L/P与组织中相当接近,故可反映组织氧化状态。比值升高说明组织氧化状态下降,即组织氧化减慢。比值降低说明组织氧化状态升高,即组织氧化加快。 (三)泌尿系统常用数据及计算公式 1.有效肾血浆流量的计算 有效肾血浆流量(ml/min)=  正常值:成年男性650ml/min 成年女性600ml/min 2.酚红清除率计算 每分钟酚红清除率 (ml/min)=  ×尿稀释倍数 ×尿稀释倍数正常值:290~426ml/min 意义:用来反映肾血浆流量的大概数值,因肾动脉中的酚红每次经肾脏后,被清除者仅占70%。 3.肾清除率计算公式 某物质清除率(ml/min)=  矫正清除率=病人清除率×  正常值:以菊粉为例:125ml/min。 4.内生肌酐清除率的计算(Rehberg法) 24h内生肌酐清除率(L/24hr)=  ×24小时尿量(L/24hr) ×24小时尿量(L/24hr)矫正肌酐清除率(L/24hr)=  正常值:94.8~143L/24hr(128±15%)或80~100ml/min。 意义:为肾小球滤过功能的较敏感指标。轻度肾功减退:79~50ml/min。中度肾功减退:49~10ml/min。重度肾功减退:<10ml/min。 5.肌酐清除率平均值百分率计算 平均值百分率=病人清除率/正常人清除率×100% 正常值:> 80% 6.渗量清除率和纯水清除率计算 渗量清除率为肾脏在单位时间(分)内能把一定量的血浆中的渗透活性物质全部清除出去。一定量的血浆毫升数就是渗量清除率。正常值为2.0ml/min。 渗量清除率(ml/min)=  自由水(纯水)清除率为肾脏在单位时间(分)内能把一定量血浆中的纯水全部清除出去,一定量的血浆毫升数就是自由水清除率。 自由水清除率(CH20)=尿量(ml/h)×(1-u/p) 注:u代表尿渗透压,p代表血浆渗透压。正常值:-25~-100ml/h 临床意义:CH20可较精确地反映肾脏髓质的损害程度。负值代表浓缩功能,负值越高,表示浓缩功能越强。急性肾衰时,CH20接近于0。 7.磷清除率 磷清除率(ml/min)=  正常值:6.3~15.5ml/min,平均10.8±2.7ml/min 临床意义:甲状旁腺功能减退多为1.7~7.3ml/min,平均5ml/min。 8.用菊粉测算肾小球滤过率 肾小球滤过率为单位时间(分)内,从肾小球滤过的血浆毫升数。 肾小球滤过率(ml/min)=  实际上肾小球滤过率在数值上就等于菊粉清除率。 正常值:男:125±15ml/min 女:119±12.8ml/min 9.以有效滤过压求肾小球滤过率 肾小球滤过率(ml/min)=KP×[肾小球毛细血管内压力(mmHg)-囊内静脉压(mmHg)-血浆胶体渗透压(mmHg)]注:KP为有效滤过压对滤过率的相关常数,其与滤过膜的面积及通透性有关;[ ]内为有效滤过压。 10.肾小球有效滤过压的计算 有效滤过压=肾小球毛细血管内压-(肾小球囊内压+血浆胶体渗透压) 注:肾小球毛细血管压=2/3主动脉平均压(约为60mmHg);肾小球囊内压一般为10mmHg;血浆渗透压一般为25mmHg。 正常值:正常人入球小动脉一般为25mmHg,出球小动脉一般为20mmHg。 11.滤过分数的计算 滤过分数=  = = 正常值:0.195±0.019 临床意义:升高时示肾脏血流障碍,降低时示肾小球滤过功能减低。 12.每分钟肾小管重吸收水量计算 每分钟肾小管水重吸收量=每分肾小球滤过率-每分钟尿量 13.肾小管对某物质每分重吸收量计算 肾小管对某物质每分重吸收量=每分肾小球滤出量+肾小管每分分泌量-每分钟尿中排泄量 14.肾小管对某物质重吸收率计算 肾小管对某物质的重吸收率=(1-  )×100% )×100%15.肾小管对磷的重吸收公式 (1)肾小管对磷重吸收率=(1-  )×100% )×100%(2)肾小管对磷重吸收率=  ×100% ×100%正常值:84%~96% 16.肾小球滤过磷计算 肾小球滤过磷(mg/min)=血磷浓度(mg/ml)×肌酐清除率(ml/min) 17.肾小管重吸收磷计算 肾小管重吸收磷(mg/min)=肾小球滤过磷(mg/min)-尿磷排泄率(mg/min) 18.尿磷排泄率计算 尿磷排泄率(mg/min)=尿磷浓度(mg/ml)×尿量(ml/min) 19.尿磷总量计算 尿磷总量(mg)=  20.肾小管磷的重吸收量计算 肾小管磷的重吸收量(mg/min)=肾小球滤过率(ml/min)×血磷浓度(mg/ml)-尿磷总量(mg/ml)×尿量(ml/min) 21.肾小管最大磷重吸收阈值的计算 肾小管最大磷重吸收阈值计算公式  =TRP·(po4) =TRP·(po4)注:Tmpo4为肾小管最大磷重吸收量,GFR为肾小球滤过率,TRP为肾小管磷的重吸收率,[po4]为血磷浓度 说明:此公式仅适于TRP<0.80,即  >0.20 >0.20如果TRP>0.80或  <0.20,则按下式计算: <0.20,则按下式计算: =[Po4]p =[Po4]pP=10.318(1-TRP%)2-5.1848(1-TRP%)+0.4022 正常值:2.5~4.2mg/dl或0.80~1.35毫克分子/升。 22.肾小管对葡萄糖的最大再吸收量计算 肾小管对葡萄糖的最大再吸收量(mg/min) (TmG)=血糖(mg/dl)×Cin-尿糖(mg/dl)×尿量(ml/min) 注:Cin为葡粉的清除率(也可用内生肌酐清除率)来测定肾小球的滤过量(ml/min) 正常值:男375mg/min/1.73m2 女303mg/min/1.73m2 临床意义:低于正常见于肾性糖尿病。但肾小球滤过率和近球小管对钠的重吸收量会影响TmG。 23.肾小管对氨马尿酸的最大排泄量(TmPAH)计算公式 TmPAH(mg/min)=尿PAH浓度(mg/dl)×尿量 (ml/min)-0.83×血浆PAH的浓度(mg/dl)×Cin(ml/min) 注:0.83为常数,指与血浆蛋白结合的PAH。Cin指以菊粉测定的肾小球滤过量。 正常值:60~80mg/min/1.73m2 临床意义:TmPAH可以代表有排泄能力的肾小管总量,主要指近球小管。该值降低表明有功能的肾小管数减少。急性肾炎时该值轻度降低,慢性肾盂肾炎及间质性肾炎时重度降低。 24.肾脏排泄指数计算 排泄指数(EI)指在肾小管内未被重吸收而在终尿内出现的滤过物质部分。①某物质排泄指数(EI)=  ×100% ×100%或②EI=  × × 正常值:>200表示肾功良好。 临床意义:<80提示急性肾衰。 25.滤过钠排泄分数(FENa)计算 FENa=  ×100 ×100临床意义:大于1为少尿型和非少尿型急性肾衰或尿路梗阻;小于1为肾前性氮质血症或急性肾炎。 26.钾排泄分数 钾排泄分数=8.6×血浆肌酐(mg/dl) 27.尿液中某物质的排泄率计算 尿液中某物质的排泄率(mg/min)=尿中该物质浓度(mg/ml)×尿量(ml/min) 此式适用于经肾排泄的各种物质。 28.肾对某物质的抽提率计算 某物质的抽提率=  29.蛋白尿的选择性指数(SPI)计算 SPI=  ×100% ×100%临床意义:此指标为肾脏保持蛋白质能力的一个确切指标。<0.1表示为高选择性,0.1~0.2为中度选择性,>0.2为非选择性蛋白尿。 30.肾素分泌计算 肾素分泌=肾血流量×(肾静脉肾素量-肾动脉肾素量) 31.肾衰指数(RFI)RFI=  正常值:1 临床意义:肾前性肾功能不全<1;肾性肾功能不全>1;肾后性肾功能不全急性期<1;慢性期>1。 32.肾功障碍时减量给药计算 患者用药剂量=  33.肾功障碍时延长给药间期计算 患者给药间期=正常给药间期×患者血肌酐值(mg/dl) 本法不减量,只延长给药间期,严重感染者不宜用此法,因给药间期延长,很难使血药浓度保持在有效浓度。 34.肌酐身高指数计算 肌酐身高指数=  ×100% ×100%表示瘦体组织的空虚程度,正常值为1.09。营养不良时为0.5。 35.肾功能衰竭与血容量不足的鉴别(见下表) 肾功能衰竭与血容量不足的鉴别

肾脏损害程度与内生肌酐清除率(Ccr)和血清肌酐的关系

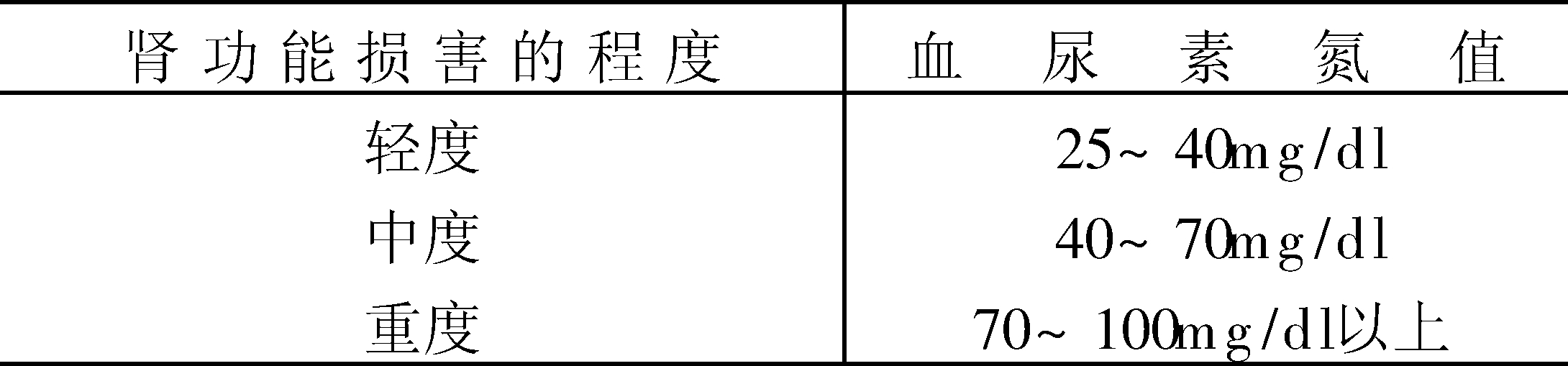

血尿素氮与肾功能损害程度的关系

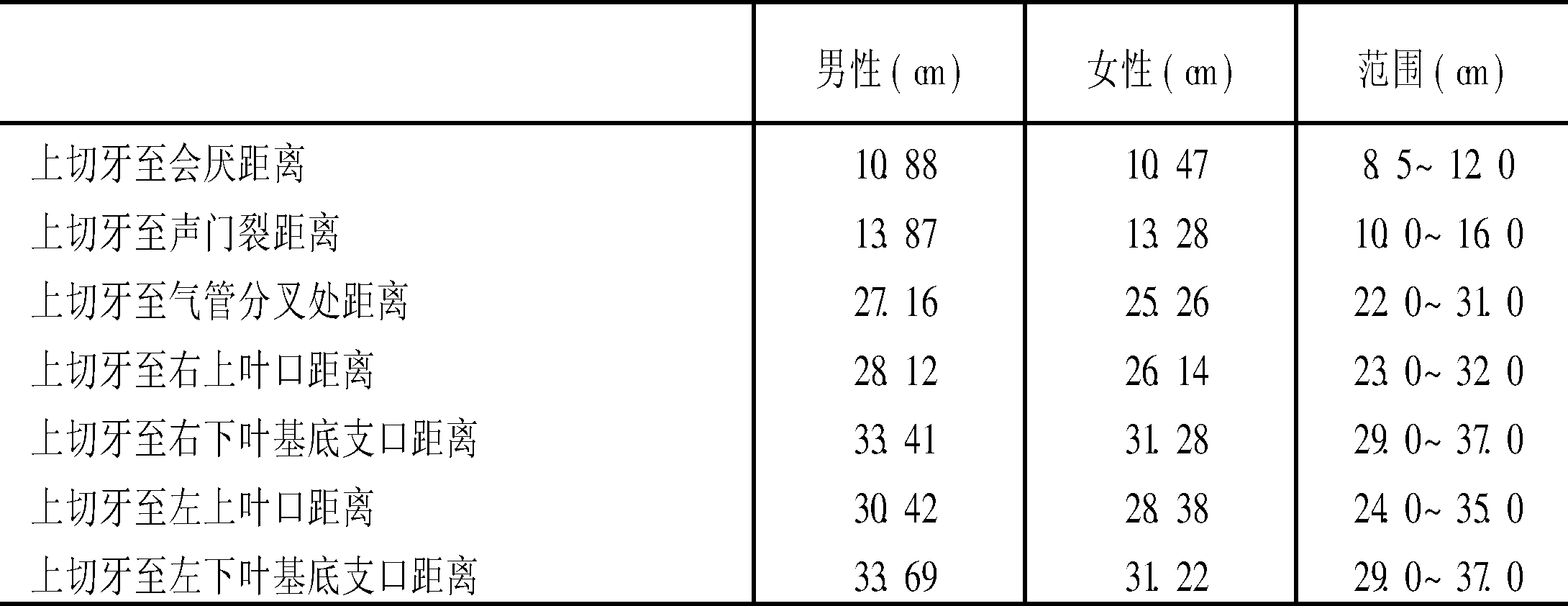

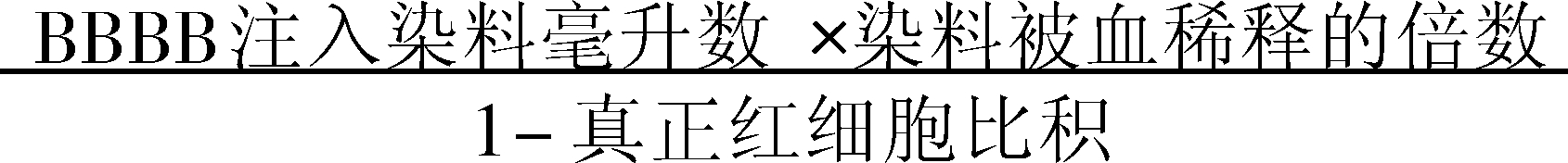

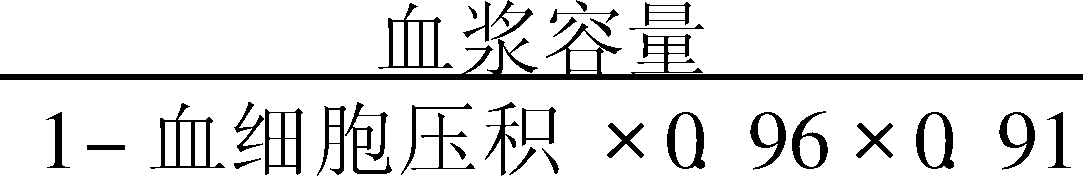

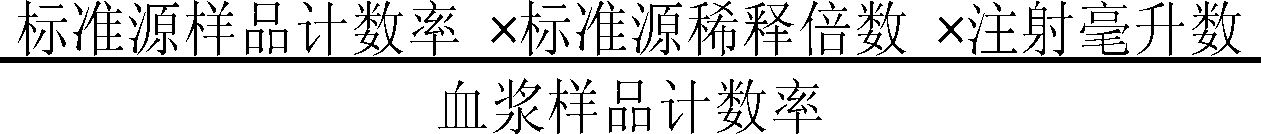

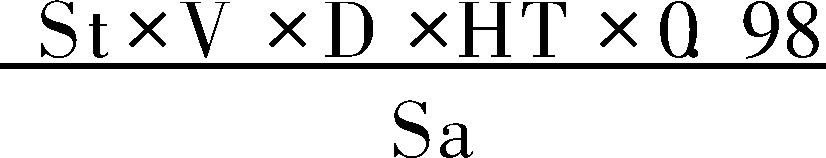

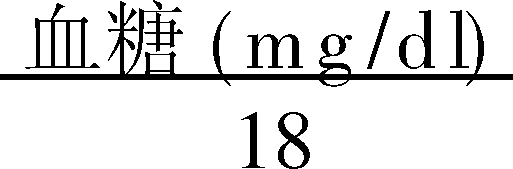

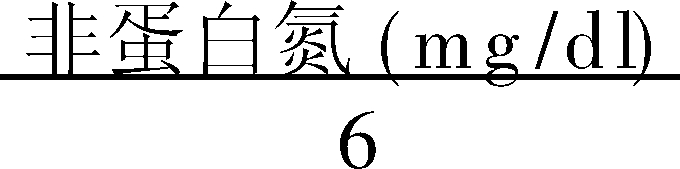

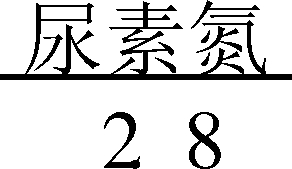

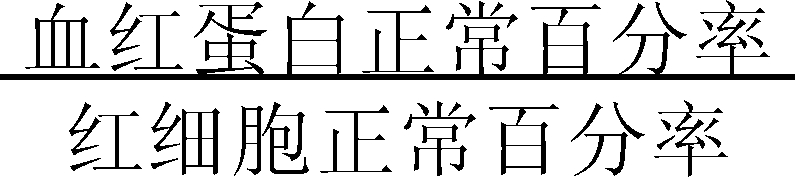

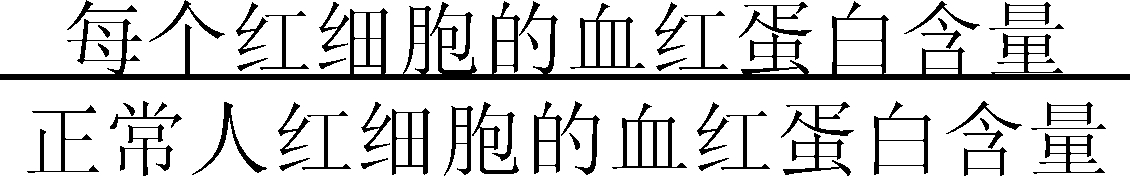

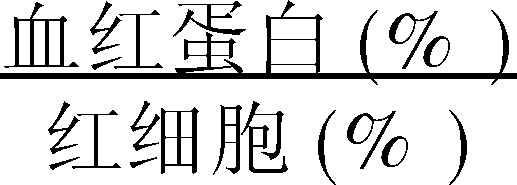

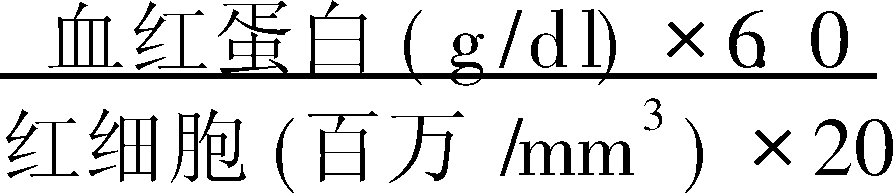

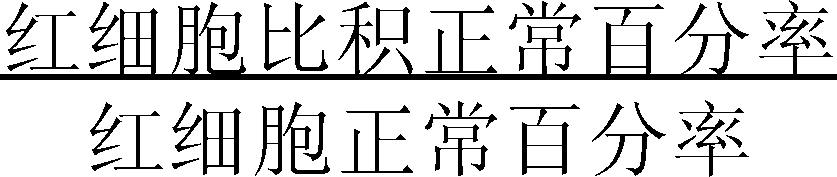

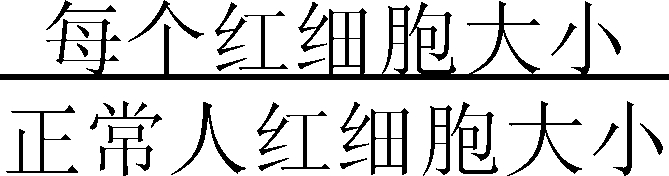

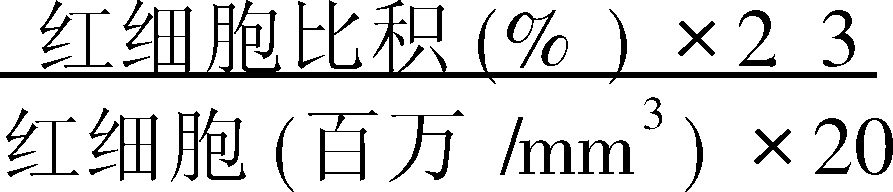

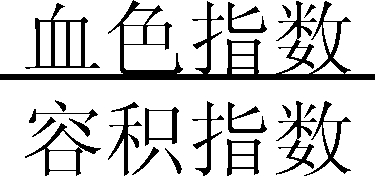

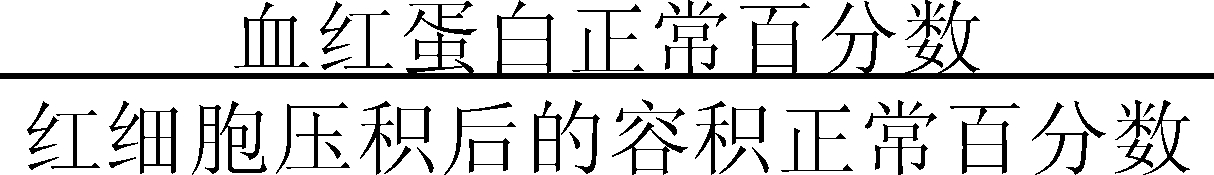

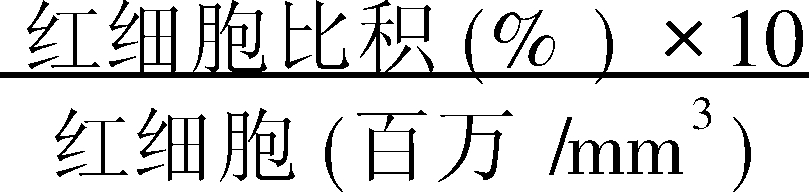

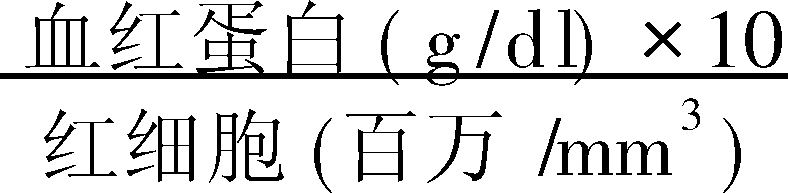

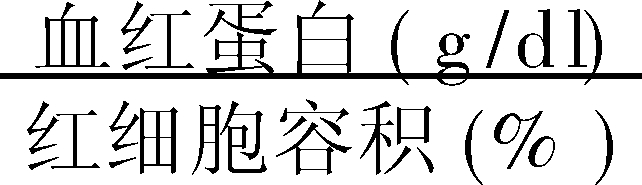

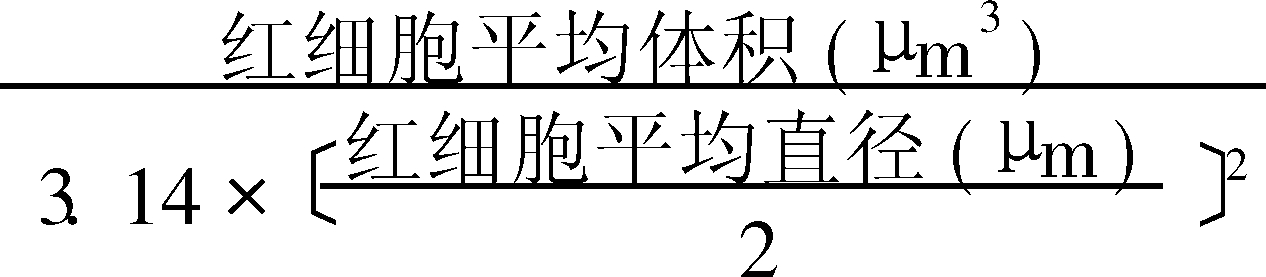

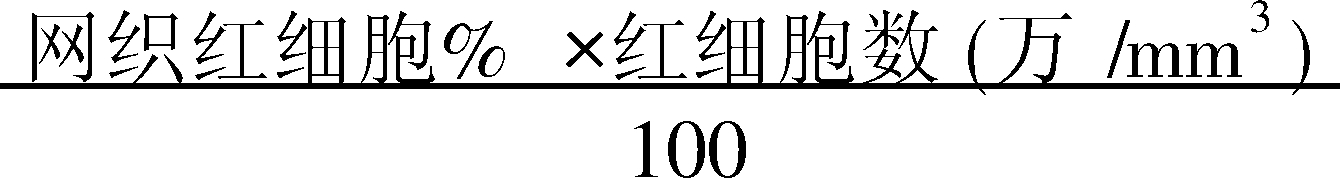

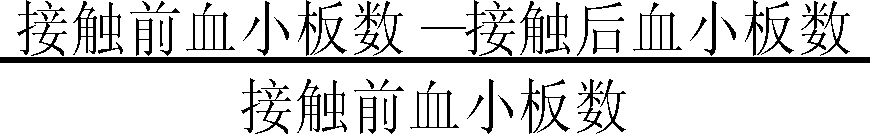

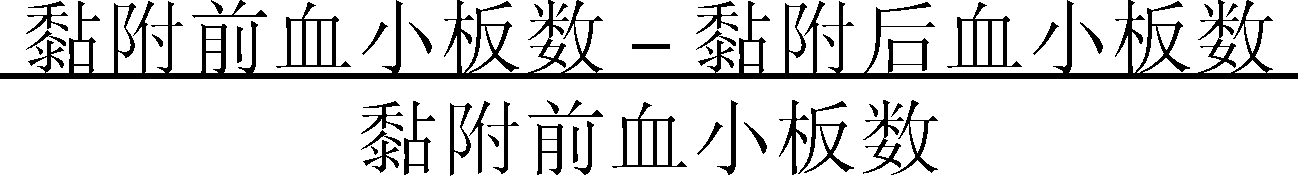

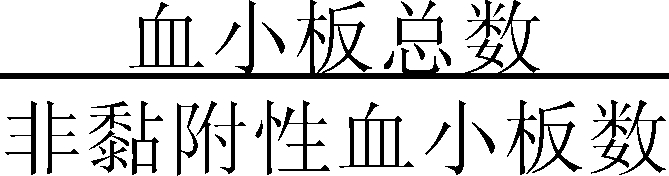

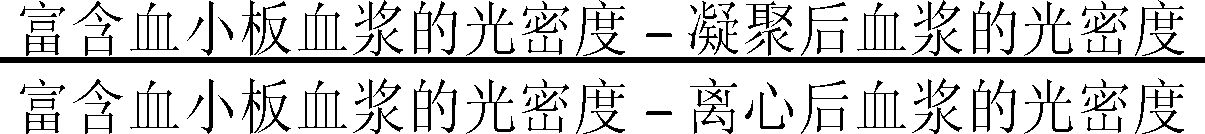

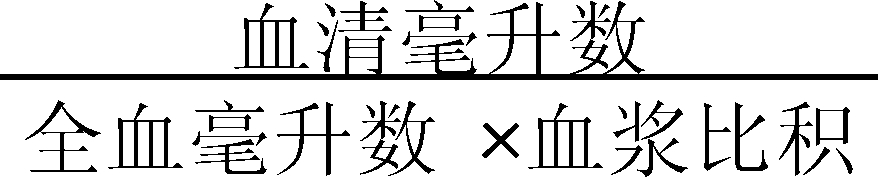

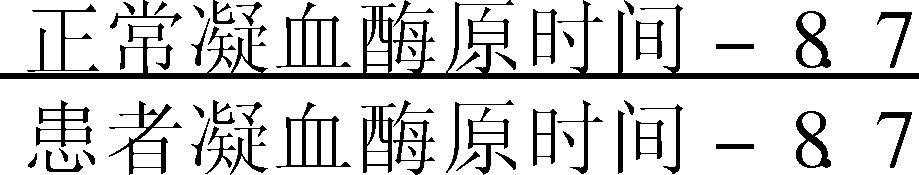

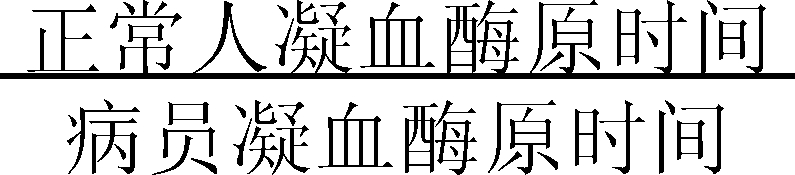

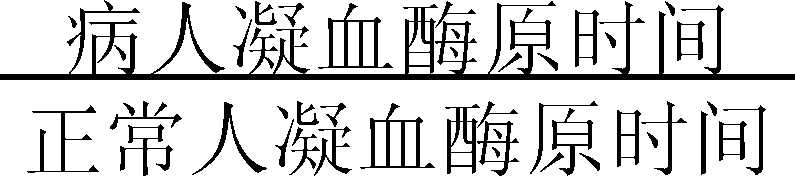

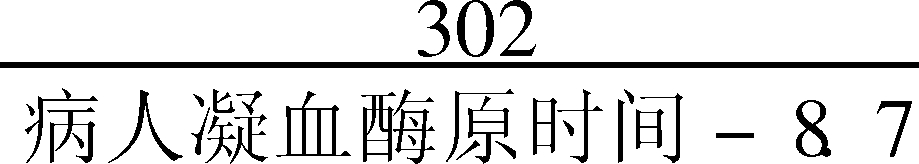

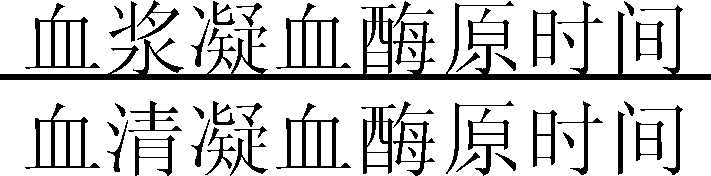

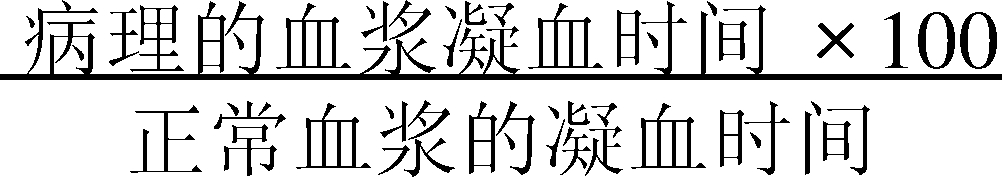

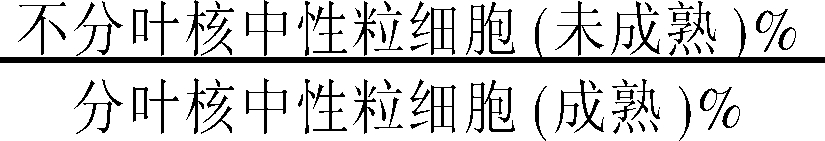

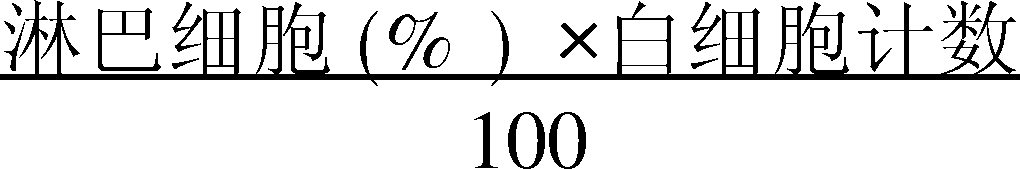

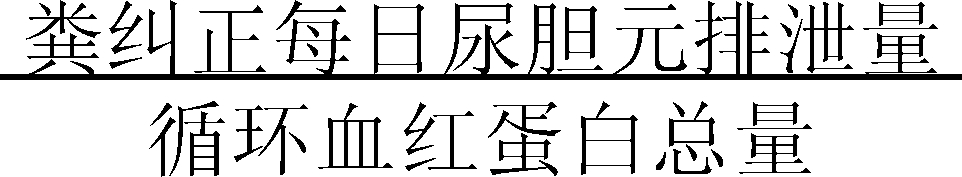

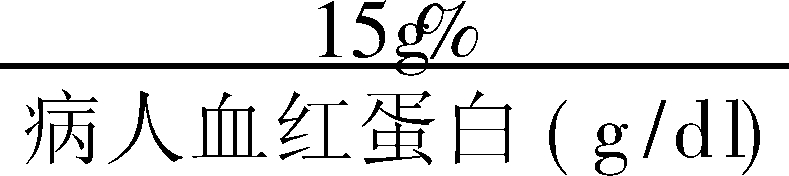

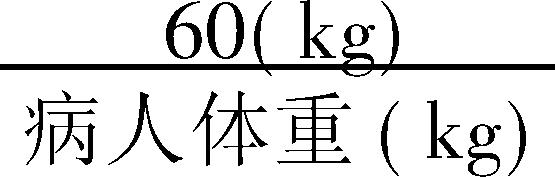

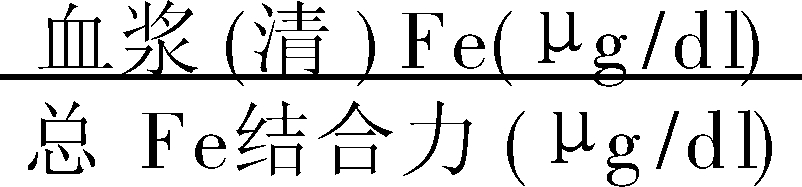

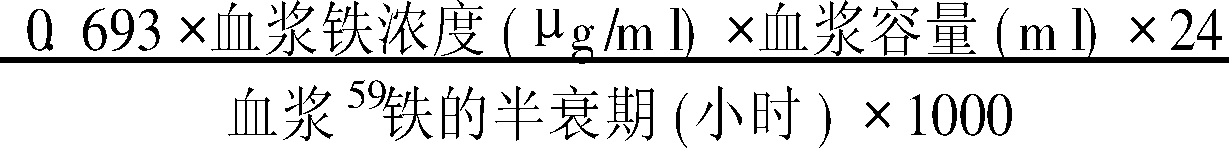

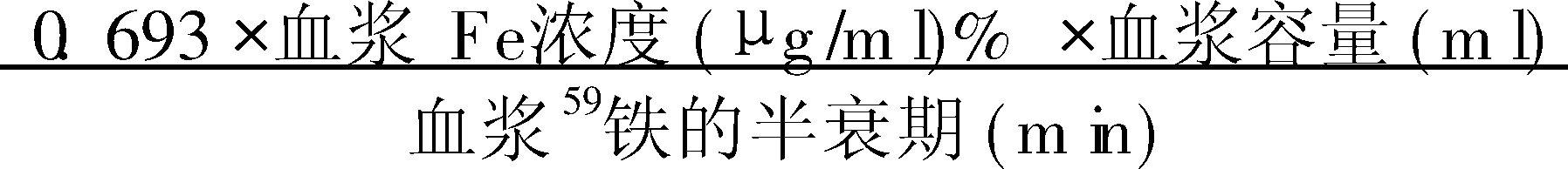

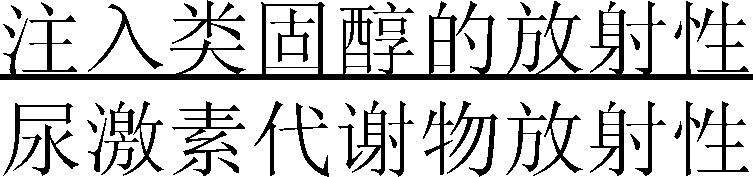

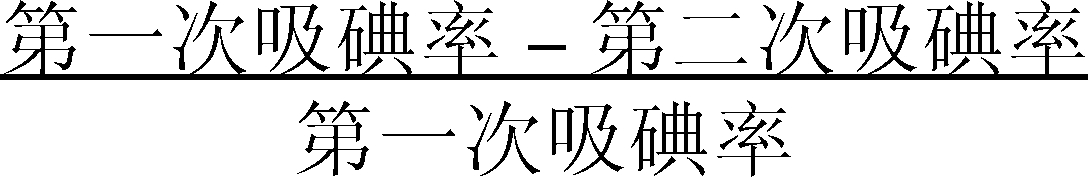

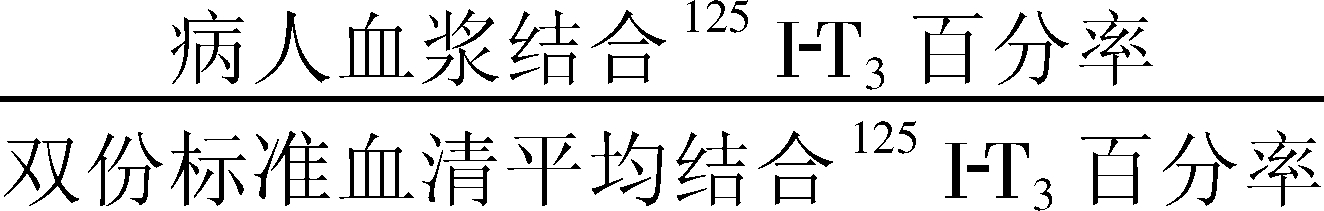

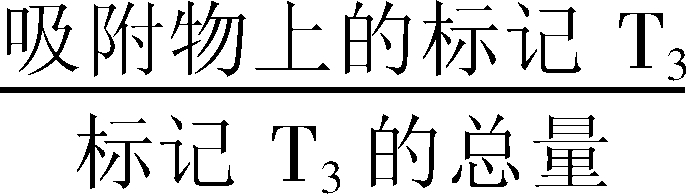

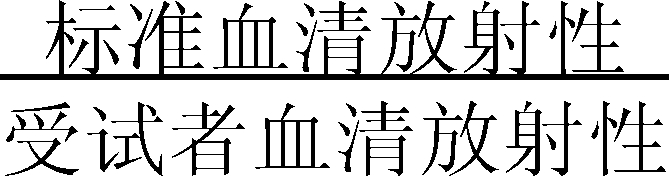

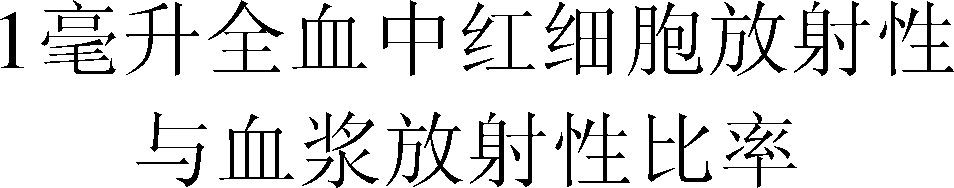

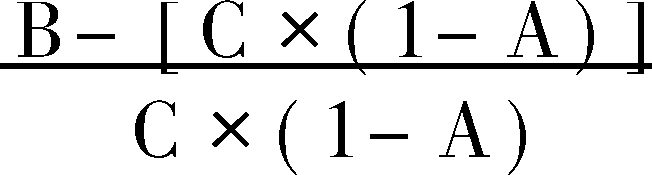

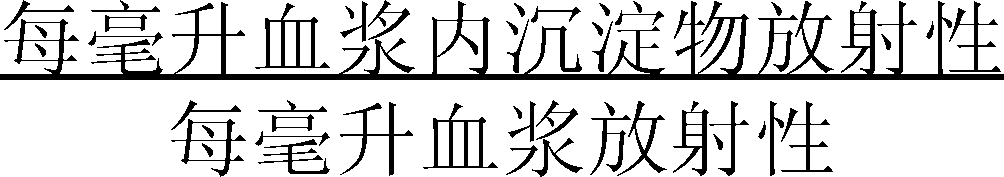

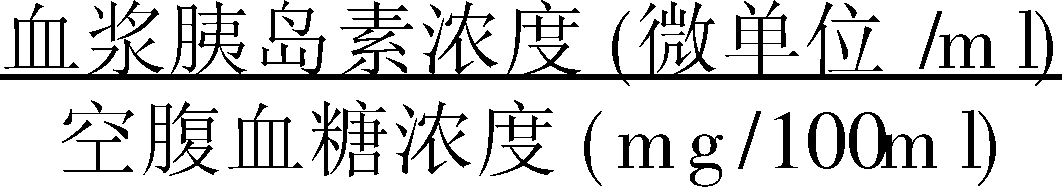

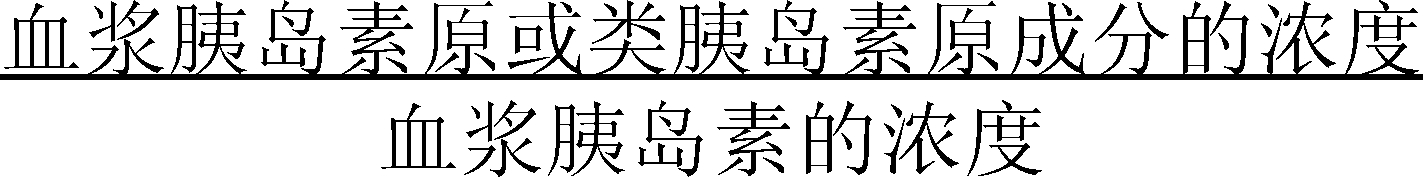

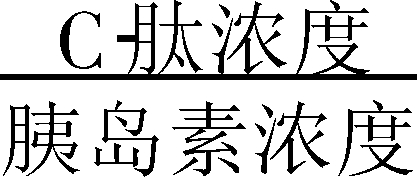

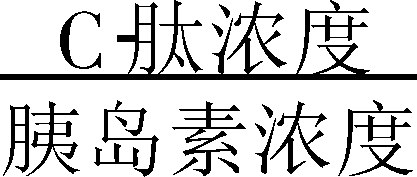

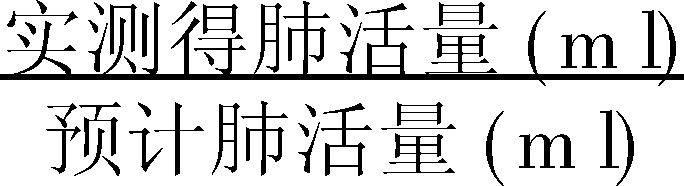

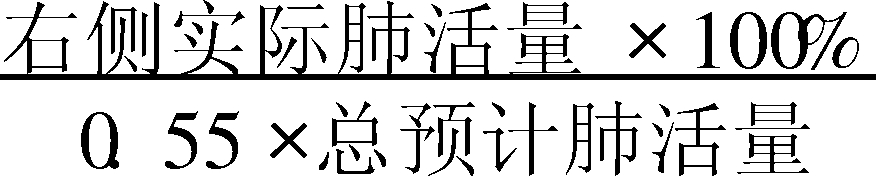

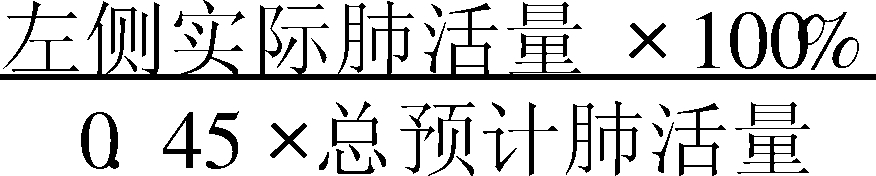

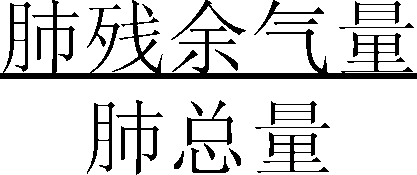

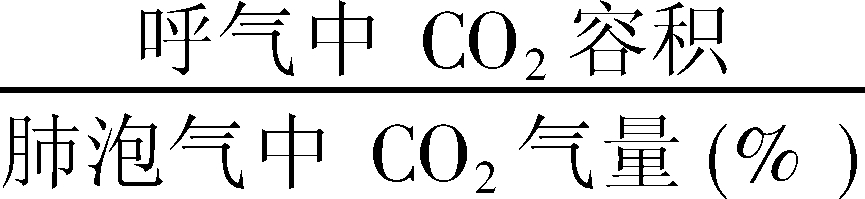

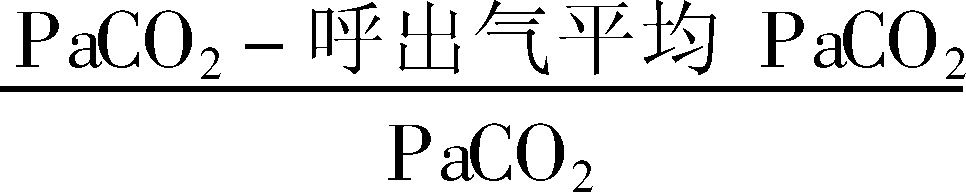

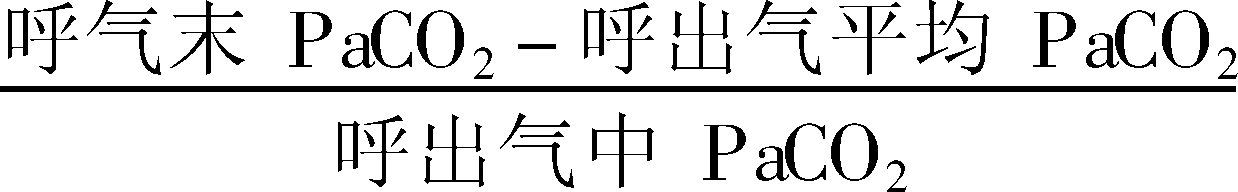

(四)血液系统有关值计算方法 1.根据体重计算血液总量 血液总量(ml)=体重(kg)×(70~80)% 2.染料稀释法测算血液总量公式 血液总量(ml)=  3.真正红细胞比积计算 真正红细胞比积=测得红细胞比积×96% 临床测得红细胞比积,不能代表真实的细胞比积。因在离心后压紧的红细胞中间仍有少量血浆(大约为4%)。 4.同位素法测算血液总量公式 全血容量(ml)=  注:血细胞压积×0.96×0.91为真正红细胞比积 正常值:男:80.8±10.2ml/kg体重 女:75.2±11.3ml/kg体重 5.由血液总量求血浆容量的计算公式 血浆容量=血液总量×(55%~60%) 6.由体重、红细胞比积求血浆容量公式 血浆容量(L)=0.07×体重(kg)×(1-红细胞比积%) 7.同位素法测算血浆容量公式 血浆容量(ml)=  正常值 (131I—HSA法测定血浆容量): 男:49.5±7.2ml/kg体重 女:48.2±7.1ml/kg体重 8.红细胞容量的计算公式 红细胞容量(毫升)=  注:V为注入51铬红细胞混悬液毫升数,D为标准源样品稀释倍数,HT为血细胞压积,St为51铬红细胞混悬液标准源样品放射性,Sa为实测血液样品放射性。 正常值:(51铬红细胞容量法测定红细胞容量) 男:31.6±3.5ml/kg 女:23.7±1.6ml/kg 9.血浆晶体渗透压计算公式 血浆渗透压(毫渗量)=2×[血钠(mmol/L)+血钾(mmol/l]+  + + (或 (或 ) )注:严格说血浆渗透压应为晶体+胶体渗透压之和,但血浆胶渗压数值很小,常忽略不计。 正常值:280~310毫渗量 临床意义:高于正常见于高渗脱水、高渗非酮症糖尿病昏迷、尿毒症。低于正常见于水中毒、肺心病低渗血症等。 10.胶体渗透压计算 ①白蛋白渗透压计算 白蛋白渗透压(毫渗量)=血浆白蛋白(g/dl)÷6.9 正常值:0.6毫渗量 ②血浆蛋白质的渗透压计算 血浆蛋白质渗透压(毫渗量)=血浆蛋白质(g/dl)÷8 正常值:0.8毫渗量 ③比约尼保公式(见消化系统部分) 血浆胶渗压=2.1×TP(g/dl)+0.16(TP)2+0.009×(TP)3 血浆胶渗压=白蛋白(g/dl)×5.44+球蛋白(g/dl)×1.43 注:TP为血浆总蛋白 11.需要补充血浆量的计算公式 需要输入的血浆量(ml)=病人血浆容量(ml)×[欲使该种疑血因子达到的水平%-病人血浆内该种凝血因子现有水平%] 12.红细胞正常百分率计算 假设红细胞500万/mm3被认为是100% 则 红细胞正常百分率(%)=红细胞数(百万/mm3)×20 13.血红蛋白正常百分率计算 假设血红蛋白14.5g被认为是100% 则 血红蛋白正常百分率(%)=血红蛋白(g/dl)×6.9 14.红细胞比积正常百分率计算 假设红细胞比积43.2%被认为是100%则 红细胞比积正常百分率(%)=红细胞比积毫升数×2.3 15.血色指数计算 ①血色指数=  =  ②血色指数=  = = 正常值:成人:1.0±0.2 临床意义:升高(>1.2)为高色素性贫血,见于巨幼红细胞性贫血;降低(<0.8)为低色素性贫血,见于缺铁性贫血。 16.红细胞容积指数计算 容积指数=  =  =  正常值:1.0±0.2(成人) 临床意义:大于正常为大细胞性贫血,小于正常为小细胞性贫血。 17.红细胞饱和指数计算 饱和指数=  = = 正常值:1.0±0.15 临床意义:大于1.15为高色素性贫血,小于0.85为低色素性贫血。缺铁性贫血明显降低。 18.红细胞平均体积(MCV)计算 MCV(μm3)=  正常值:男70~94μm3 平均87μm3 女74~98μm3平均87μm3 19.红细胞平均血红蛋白(MCH) MCH(pg)=  正常值:男:25~34pg 女24~33pg,平均为29pg。 临床意义:大于正常为高色素性贫血,见于巨幼红细胞贫血;小于正常为低色素性贫血,即缺铁性贫血。 20.红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC) MCHC(g%)=  ×100% ×100%正常值:32%~36% 临床意义:大于正常值为高色素贫血,多见于巨幼细胞性贫血。小于正常值为低色素贫血,见于缺铁贫血、海洋性贫血等。 21.红细胞平均厚度(MCT) MCT(μm)=  注:3.14为计算圆周面积的π值。 正常值(成人):2μm 临床意义:大于2μm为慢性溶血性黄疸及恶性贫血。 小于2μm为阻塞性黄疸及单纯小细胞性贫血。 22.网织红细胞计数 网织红细胞数(万/mm3)=  正常值:2.4~8.4万/mm3(24~84×109/l) 临床意义:增高为骨髓中红细胞增生旺盛。溶血性贫血可高达50%以上。减低为骨髓中红细胞增生降低,如再障。 23.以转动法测算血小板黏附性计算 血小板黏附性=  ×100% ×100%正常值:男:34.9%±5.95% 女:39.4%±5.19% 24.以玻珠法测算血小板黏附性计算 血小板黏附性=  ×100% ×100%正常值:45.34~79.78% 25.血小板黏附性指数计算 黏附性指数=  -0.3 -0.3正常值:1.0~1.4% 26.血小板凝聚程度计算 血小板凝聚程度=  ×100% ×100%27.血块收缩计算 血块收缩%=  注:血浆比积=1-红细胞压积 28.凝血酶原活动度计算 凝血酶原活动度=  ×100% ×100%正常值:80%~100% 临床意义:减低见于凝血因子Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ缺乏症,纤维蛋白原减少或医源性肝素过量。 29.凝血酶原指数计算 凝血酶原指数=  正常值:不低于0.6 临床意义:同凝血酶原活动度。 30.凝血酶原比例的计算 凝血酶原比例=  正常值:不大于3∶1 临床意义:大于3∶1有出血危险。 31.凝血酶原百分率的计算 凝血酶原百分率=  32.凝血酶原消耗指数的计算 凝血酶原消耗指数=  ×100% ×100%正常值:0~40% 33.肝素耐量指数计算 肝素耐量指数=  正常值:100 临床意义:大于100为血凝能力减低,见于血友病、纤维蛋白原缺乏或用抗凝药物。小于100为血凝能力过高。 34.Schilling指数计算 Schilling指数=  正常值:1/13~1/16 临床意义:增大时提示核左移,表示有炎症表现。减少时提示核右移,表示有白细胞衰老。 35.淋巴细胞计数 总淋巴细胞计数=  周围血中淋巴细胞总数=白细胞总数×淋巴细胞(%) 正常值:2000/mm3 临床意义:营养不良时计数减少。 36.溶血指数测定 溶血指数=  ×100% ×100%正常值:10%~20% 37.纠正每日尿胆元排泄量计算 纠正每日尿胆元排泄量=测得的每日尿胆元排泄量(g)×  × × 注:纠正每日尿胆元排泄量为去除便秘、服药、血红蛋白量数及体重的影响后的粪尿胆元排泄量。 38.总铁结合力计算 血总铁结合力(TIBC)=血浆(清)铁+未饱和铁结合力 正常值:男:249~387μg/dl 女:204~429μg/dl 意义:缺铁性贫血时增加。 39.运铁蛋白饱和度的计算 运铁蛋白饱和度=  ×100% ×100%正常值:33%~35% 临床意义:缺铁性贫血时降低;再障、血色病、恶性贫血有不同程度升高。 40.运铁蛋白近似计算公式 运铁蛋白=10.8×总铁结合力-43 41.血浆铁运送率计算 血浆铁运送率(mg/day) =  或以血浆转换铁表示,血浆铁转换(μg/min) =  正常值:33mg/day 意义:反映红细胞在髓里形成过程中对铁的利用情况,缺铁性贫血时此值增加;尤其RBC增多症时增加明显。再障性贫血时此值增加。 42.缺铁性贫血时补Fe剂量计算 需要Fe总剂量(mg)=300×[15-病人血红蛋白(g/dl)]+500 注:300为每提高1g/dl血红蛋白需用右旋糖酐铁或山梨醇枸橼酸铁的量,15为达到血红蛋白克数,500为贮存铁量。 用法:算出总量后首剂给50mg肌注,无反应,以至每日或隔1~2日给100mg肌注。 (五)内分泌及新陈代谢计算公式 1.激素产生率计算公式 PR=MCR×C 注:PR为单位时间内体内产生某一种激素的量,MCR为激素的代谢廓清率;C为激素的血浆浓度。 2.同位素法的激素测定 每日分泄率=  ×尿激素代谢物排量/日 ×尿激素代谢物排量/日注:上式以3H标记的类固醇激素为例。 3.T3抑制试验计算 抑制率(%)=  ×100% ×100%正常值:3小时较抑制前减少67.43%±3.72%,24小时较抑制前减少69.21%±3.66%,服T3后,24小时甲状腺吸碘率的绝对值均在25%以下。 临床意义:24小时较抑制前减少低于50%为甲亢,单纯甲状腺肿与正常相近。 4.TSH兴奋试验 兴奋值(%)=注射TSH后甲状腺24小时吸碘率-注射TSH前甲状腺24小时吸碘率 正常值:24小时吸碘率均在35%以上,兴奋值平均21.19±3.95%,兴奋值范围11.30%~34.84% 临床意义:原发性甲减时24小时吸碘率均在15%以下,兴奋值仅为1%~4.2%±2.86% 5.血浆结合125I-T3摄取试验比值 血浆结合125I-T3比值=  临床意义:甲亢或TBG减少时该值小于1,甲减或TBG增多时该比值大于1。 6.125I-T3吸附物吸收率的计算 125I-T3吸附物(红细胞或树脂)吸收率=  ×100% ×100%正常值:13.05%±4.59% 临床意义:甲亢与TBG减少时该吸收率增高。甲减或TBG增多时该吸收率降低。 7.游离甲状腺素(T4)指数(FT4I) FT4I=血清总T4测定值×125I-T3吸附物吸收率 正常值:2.23~7.08 临床意义:此指数与实际测得的游离T4水平成正比,而且更能反映甲状腺功能状态,甲亢时,该指数增多。 8.有效甲状腺素比值(ETR)的计算公式 有效甲状腺素比值(ETR)=  正常值:0.86~1.14,平均1±0.07 临床意义:甲亢时ETR升高,甲低时ETR降低。 9.红细胞与血浆131I比率的计算  = = ×100% ×100%注:A为血细胞压积,B为1ml全血的放射性,C为1毫升血浆的放射性。 正常值:31%~76%,平均48% 临床意义:低于26%即可诊为甲亢,高于76%可诊为甲低。 10.血浆蛋白结合131I(PB131I)转换率计算 PB131I转换率=  ×100% ×100%正常值:不超过50% 临床意义:甲亢时高于正常。 11.血浆胰岛素(INS)与空腹血糖比值 胰岛素/血糖=  正常值:≤0.3 临床意义:胰岛素分泌瘤时比值增高。 12.血浆胰岛素原或类胰岛素原成分(PLC)与血浆胰岛素(INS)的比值 血浆胰岛素原/血浆胰岛素 =  正常值:<0.2 临床意义:胰岛素分泌瘤时常>25%。 13.C-肽和胰岛素的关系计算 ①在门V内:  ≈1 ②外周血: ≈1 ②外周血: >5 >514.根据血糖求胰岛素在糖尿病治疗中的同量计算 需补胰岛素单位数=[患者血糖(mg/dl-100]×体重(kg)×0.003 15.糖尿病时根据前日尿中排出糖的克数估计胰岛素的用量 需补胰岛素单位数=24小时尿糖克数÷2 16.糖尿病时根据餐前尿糖估计胰岛素用量 需补胰岛素单位数=尿糖“+”号数×4 17.血钾/钙比值计算 K/Ca=  正常值:1.8 临床意义:甲旁减时比值增高。 18.血氯/磷比值计算 血氯/血磷=  正常值:17.1~32.3 临床意义:甲旁亢时比值>33,其他高血钙症比值<30。 19.唾液钠钾比值计算 Na/K比值=  +0.1×[10-唾液量(ml)] +0.1×[10-唾液量(ml)]注:10为标准分泌速度 正常值:0.6~2.1。 附:Na的校正浓度(mEg/L)=测定Na浓度(mEg/L)+1.6×[10-唾液量(ml)] 临床意义:钠的校正浓度和钠钾比值大于正常为肾上腺皮质功能减退;小于正常时为醛固酮分泌过多;比值小于0.25肯定为醛固酮增多症;但多种血清电解质显著异常时,此结果不可靠。 20.24小时尿钾清除率计算 24小时尿钾清除率=  21. 每日蛋白燃烧量计算 每日蛋白燃烧量=每日尿含氮量/蛋白平均含氮百分比 注:各种食物蛋白质的含氮量都十分接近(约为16%),可代入上式分母中。 22.呼吸商计算 呼吸商为同一时间CO2产生量和氧消耗量之比。 呼吸商=呼出气CO2浓度-空气CO2浓度/空气O2浓度-呼出气O2浓度 糖的呼吸商为1,蛋白质呼吸商约为0.802,脂肪呼吸商约为0.703。 23.非蛋白呼吸商计算 非蛋白呼吸商=CO2总产生量-蛋白燃烧产生CO2量/氧总消耗量-蛋白质燃烧氧量 24.基础能量消耗值(BEE)计算公式 ①男性BEE=66.5+13.8×体重(kg)+5.0×身高(cm)-6.8×年龄(岁) 女性BEE(卡/日)=665.1+9.6×体重(kg)+1.8×身高(cm)-4.8×年龄(岁) ②亦可按体表面积和基础代谢率求算 BEE(卡/日)=体表面积(m2)×基础代谢率×24小时 25.实际能量消耗计算公式 实际能量消耗=基础能量消耗(BEE)+应激状态能量消耗+体温升高需要的能量 26.热卡消耗量计算 热卡消耗量=氧耗量×热卡量/体表面积 27.每人每天总热卡需要量大致估计公式 每人每天总热卡的需要量=1000+(100×年龄)(卡) 28.成人蛋白质需求量计算 蛋白质提供的热能应占总热能的10%~15% 每日蛋白质需求量(g)=体重(kg)×(1~1.5) 29.成人每日脂肪需求量 脂肪所提供的热量,应占总热能的15%~20% 每日脂肪需求量(g)=每日总热量-[蛋白质(g)×4+碳水化合物(g)×4)]/9 30.脂肪酸/葡萄糖比值计算: 膳食中脂肪酸/葡萄糖比值 =  正常值:<1.5 临床意义:>1.5的膳食就会出现酮症。 (六)呼吸系统常用数据和计算公式 1.上切牙至气管和支气管某些解剖标志测量参考数据

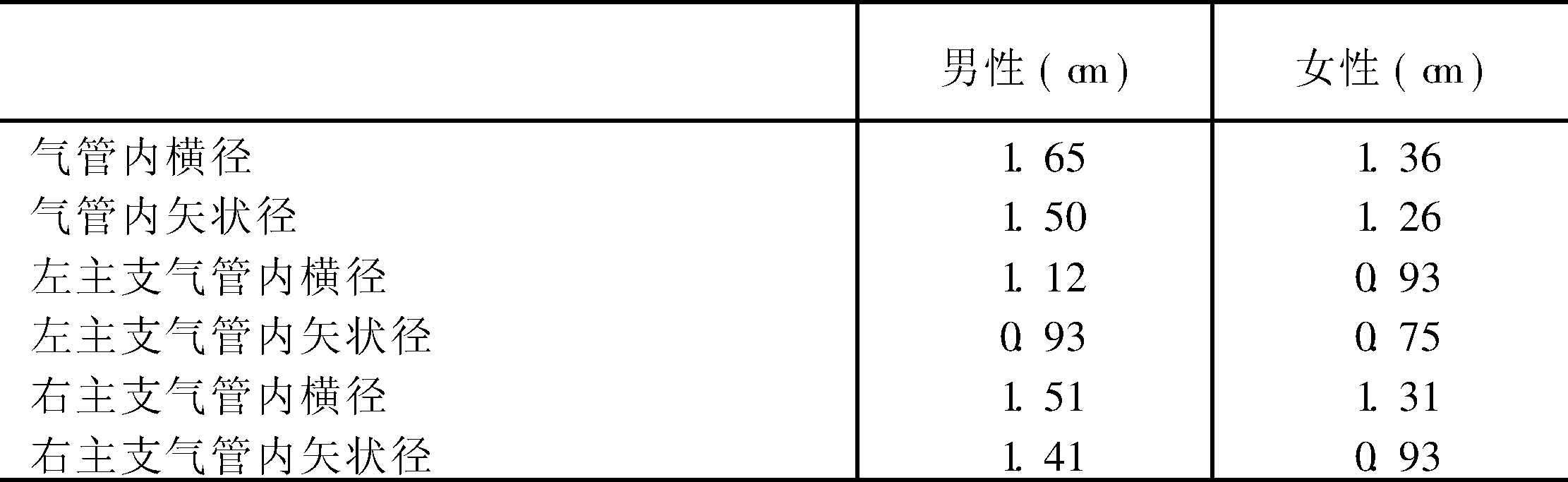

2.气管、主支气管内横径、内矢状径参考数据

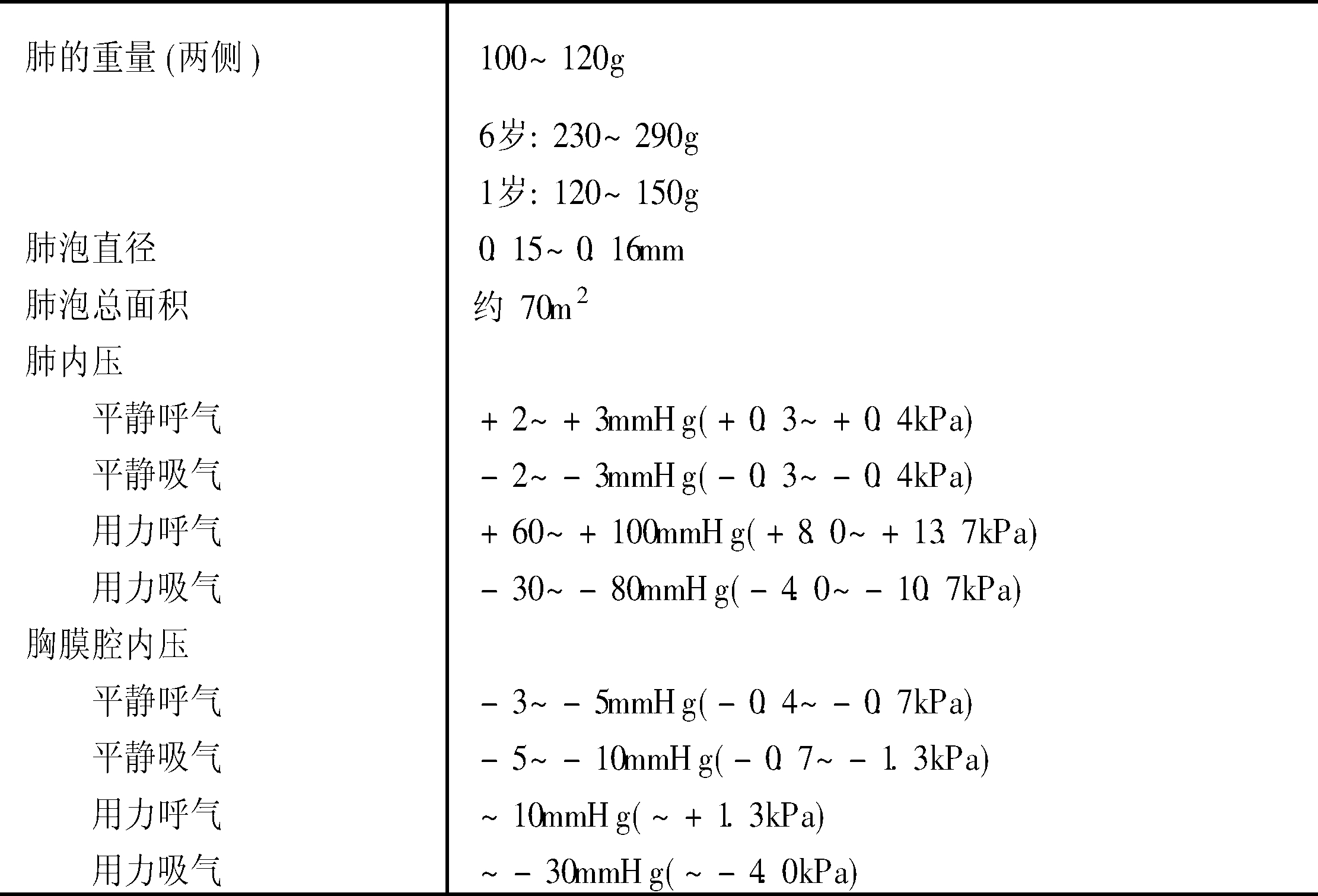

3.肺的有关参考数据

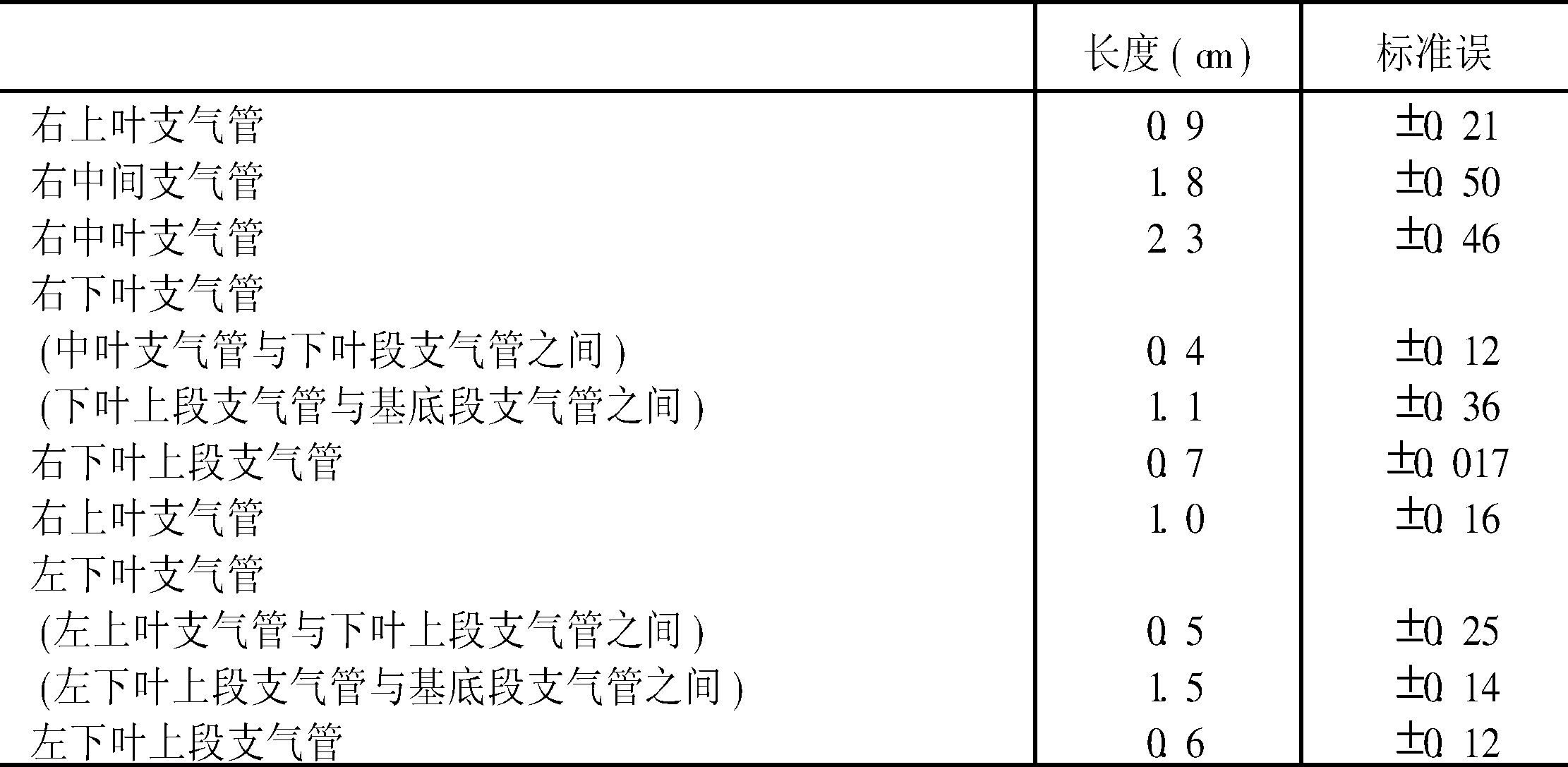

4.肺叶、段支气管长度参考数据

5.肺活量预计公式 (1)以年龄、身高求预计肺活量 男:VC(ml)=[27.63-0.112×年龄(岁)]×身高(cm) 女:VC(ml)=[21.78-0.101×年龄(岁)]×身高(cm) (2)以身高求预计肺活量 男:VC(ml)=25×身高(cm) 女:VC(ml)=20×身高(cm) (3)以体表面积求预计肺活量 男:VC(ml)=2310×体表面积(m2) 女:VC(ml)=1800×体表面积(m2) 正常值:男:2500~5170,平均3000ml 女:1700~3000,平均2000ml 6.实际肺活量占预计肺活量的百分比公式 实际肺活量占预计肺活量的百分率(%)=  ×100% ×100%正常:不低于预计值的80%。 7.分侧肺活量的预计百分数计算公式 右侧肺活量预计(%)=  左侧肺活量预计(%)=  正常:右侧55%,左侧45% 意义:用于判断能否进行手术。 8.肺总量计算公式 16~34岁:肺总量=  ×100 ×10035~49岁:肺总量=  ×100 ×10050~69岁:肺总量=  ×100 ×100正常值:男性平均5020ml,女性平均3460ml。 9.潮气量计算公式 预计潮气量=体重(kg)×(10~15)ml 正常值:310~800ml,平均500ml。 10.肺残气量计算公式 肺残余气量=肺容积-病人实际肺活量 肺容积用氮气稀释法测定 N=  N为肺容积,V为肺量计的恒定容积,a:试验开始时肺量计内氮的浓度,b:试验结束时肺量计内氮的浓度,80为假定肺内氮的浓度为80% 11.残比值公式 残比值(%)=  ×100% ×100%正常:<25%,25%~35%示轻度肺气肿,35%~45%示中度肺气肿,45%~50%示重度肺气肿,>65% 示极重度肺气肿 12.每分钟通气量计算公式 ①每分静息通气量 每分静息通气量(ml)=潮气量(ml)×呼吸频率(t /min) 正常:男性6663±200ml,女性 4217±166ml 意义:超过10000ml为通气过度,低于3000ml为通气不足。 ②每分钟肺泡通气量 每分钟通气量(ml)=[潮气量(ml)-无效腔气量(ml)]×呼吸频率(次/分) 正常:4升/分 亦可用下式:肺泡通气量=  ×100 ×100肺泡通气量=0.863×每分CO2产生量/PaCO2 13.生理死腔气量计算 生理死腔(ml)=  ×潮气量(ml) ×潮气量(ml)14.解剖死腔=  ×潮气量(ml) ×潮气量(ml)正常值:150ml 15.生理死腔/潮气量比值计算 VD/YT=  正常值:0.28~0.36,>0.36提示肺泡死腔增大 16.预计最大通气量计算 ①以年龄体表面积求预计最大通气量 男:MVV=[97-  ]×体表面积(m2) ]×体表面积(m2)女:MVV=(83-  )×体表面积(m2) )×体表面积(m2)②以时间肺活量推算预计MVV(严重肺心病身体差者) MVV=0.0302×第一秒时间肺活量(ml)+10.85 正常:男 70~170L/min 女 40~100L/min 意义:>120L/min无肺气肿, <40L/min有肺气肿 17.婴儿通气功能参考值

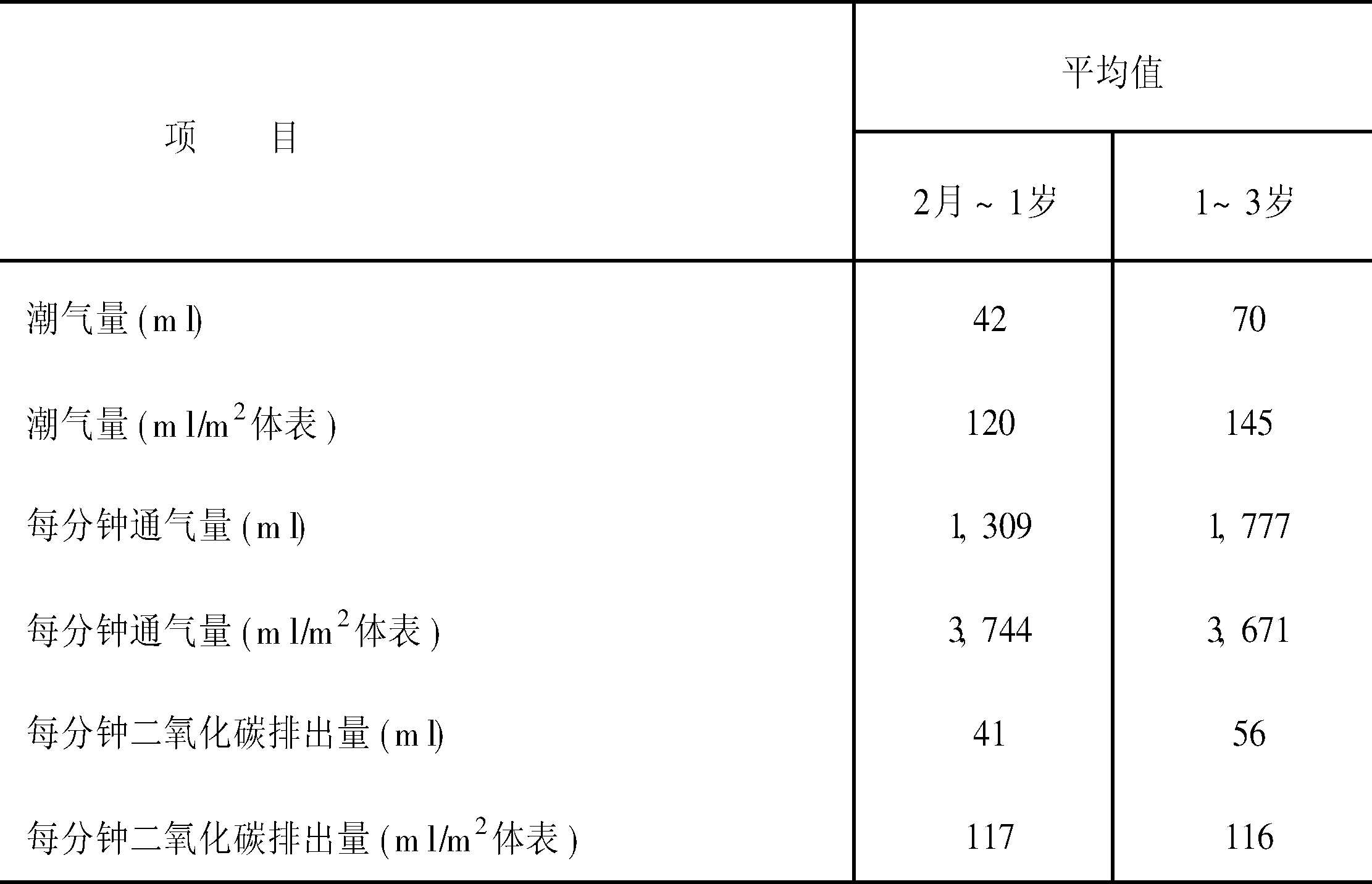

18.儿童(5~14岁)通气功能计算式

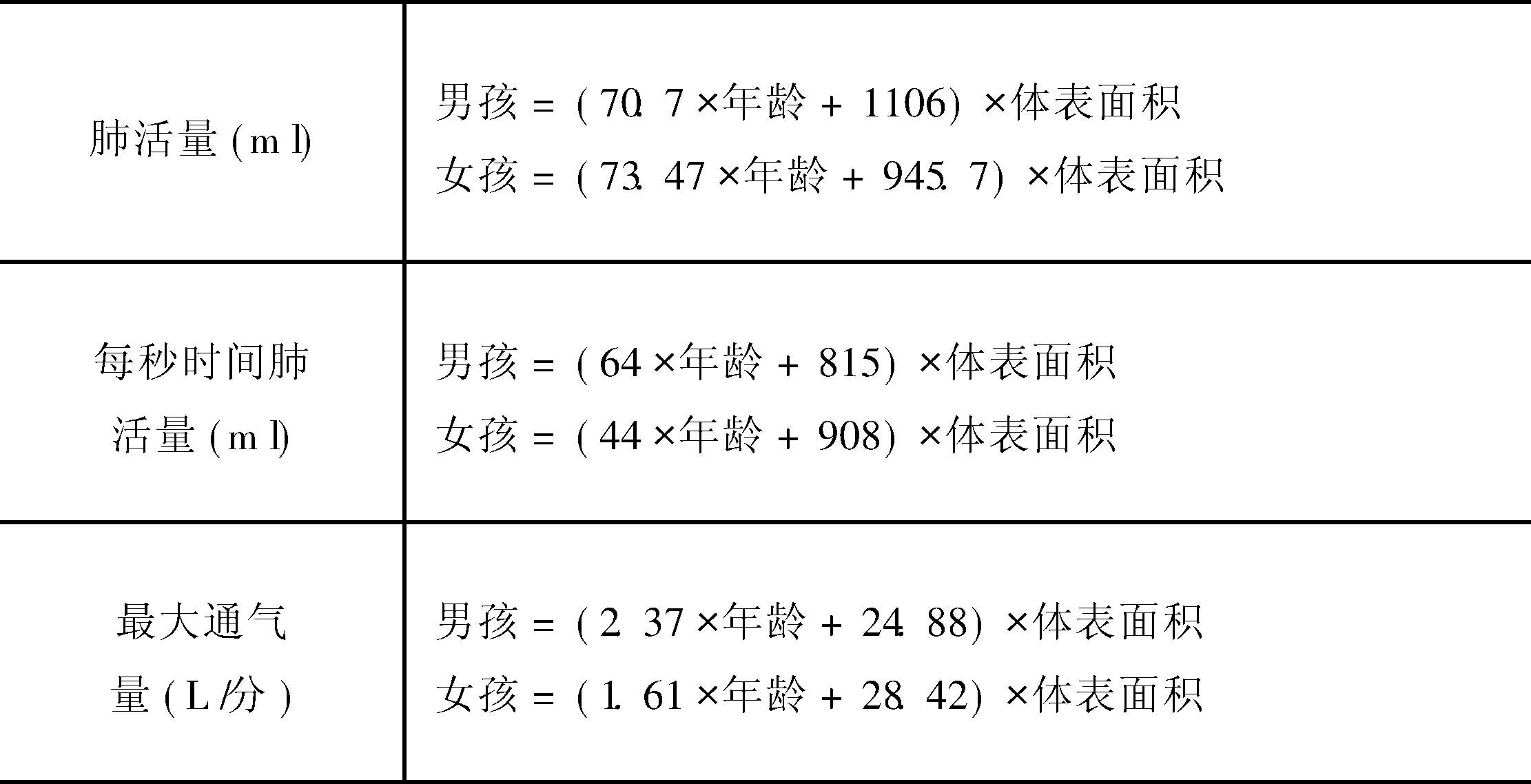

(七)心脏各部位的不应期 1.有效不应期

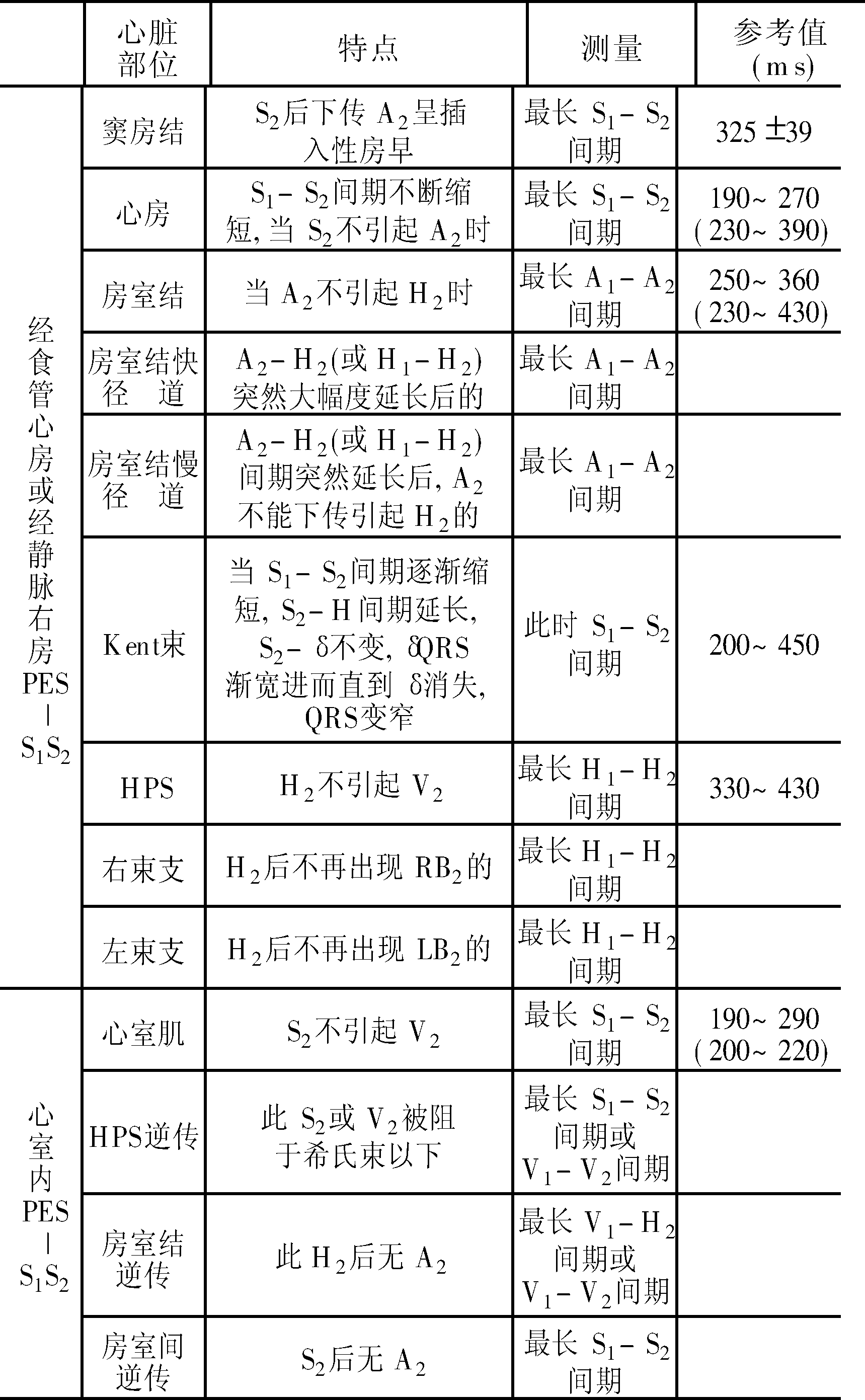

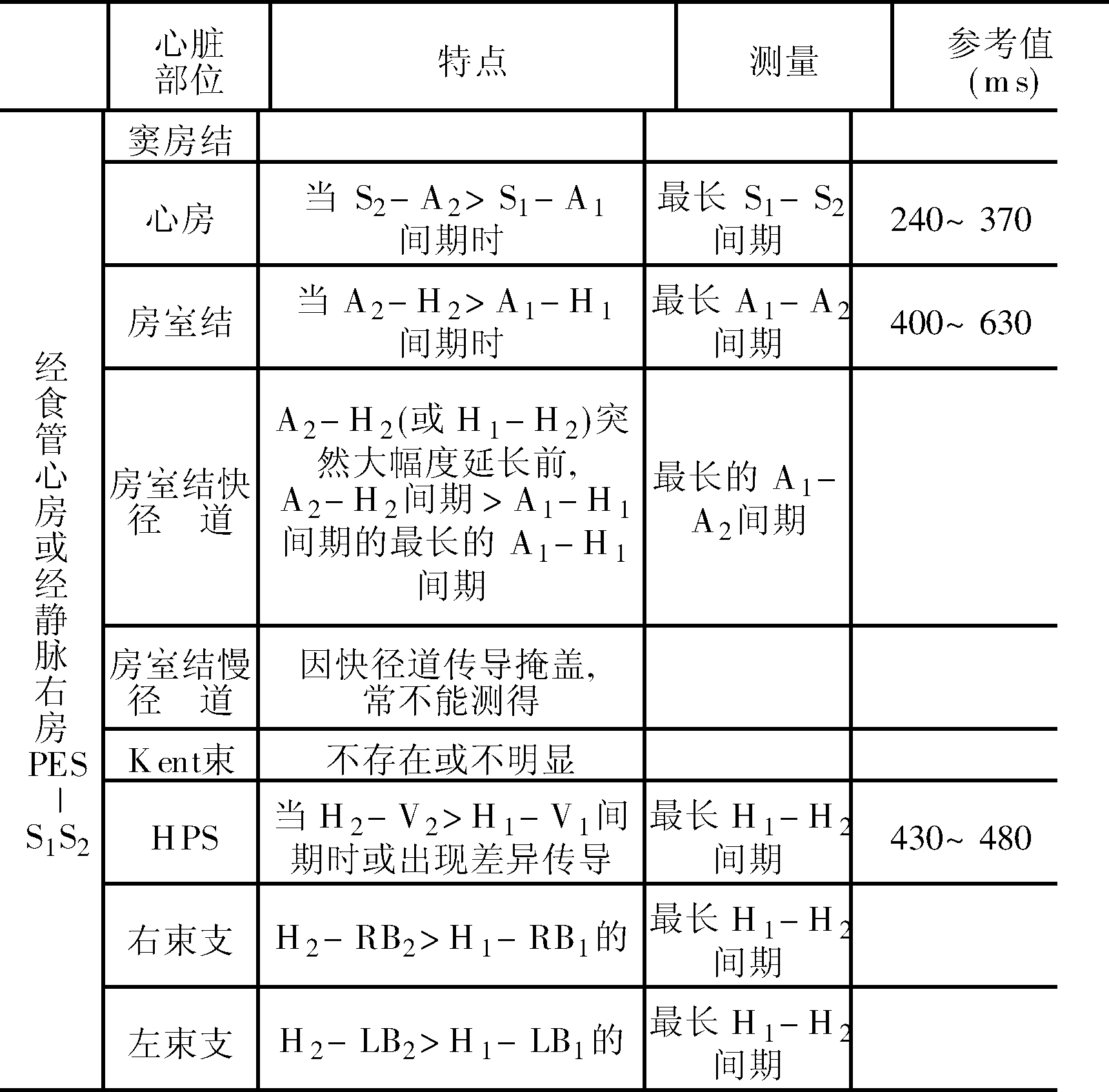

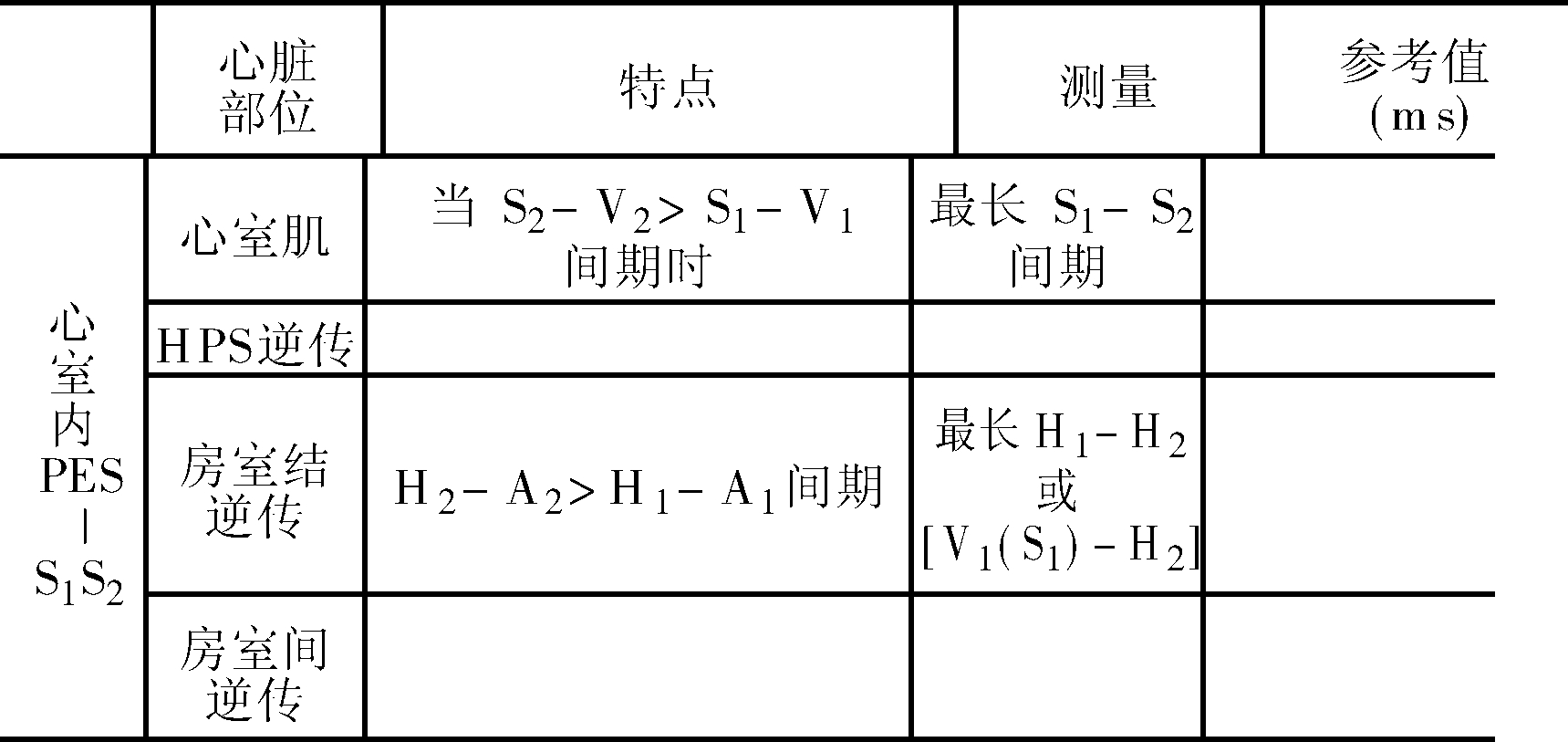

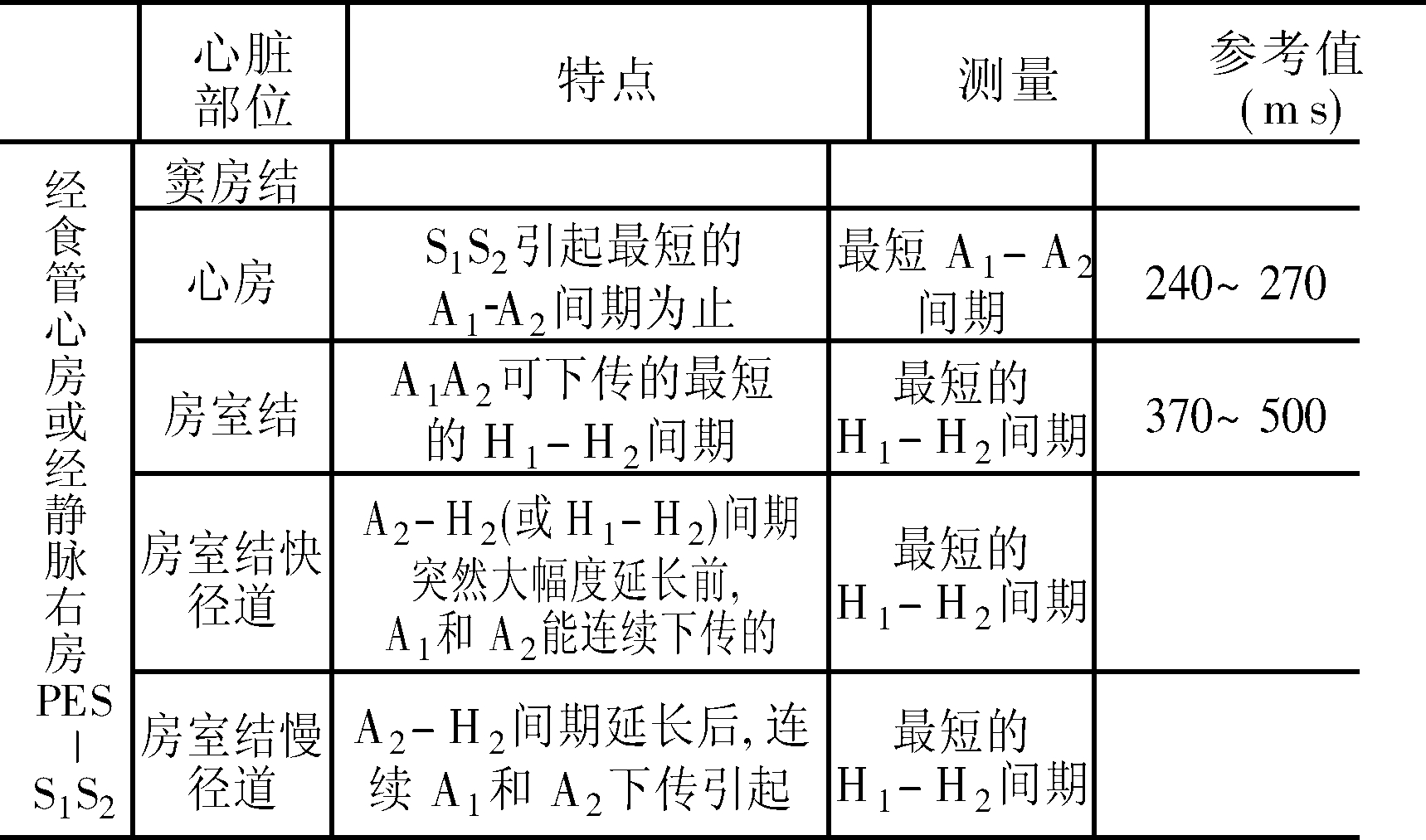

2.相对不应期

3.功能不应期

续表

(八)心功能参数 1.常用左室功能参数

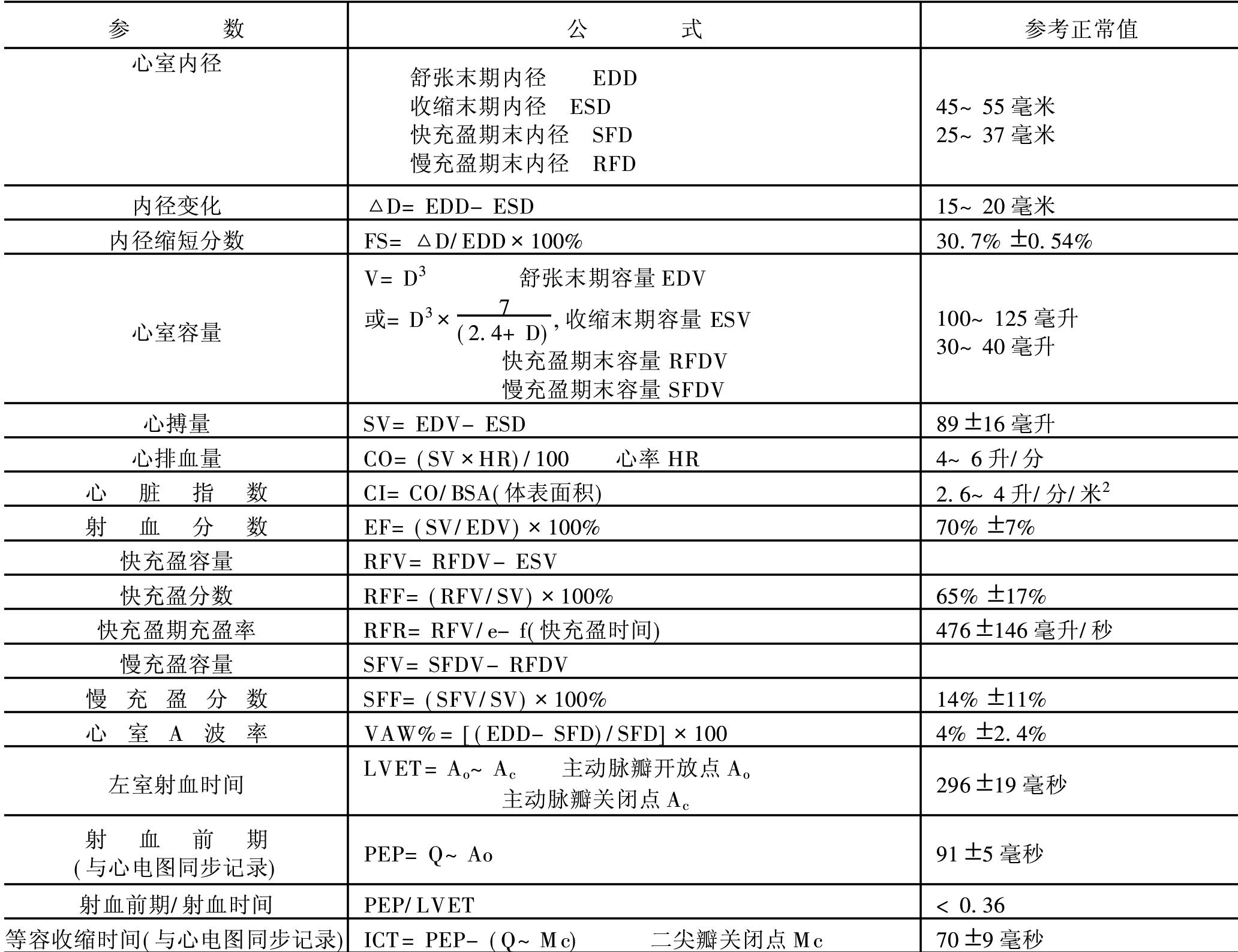

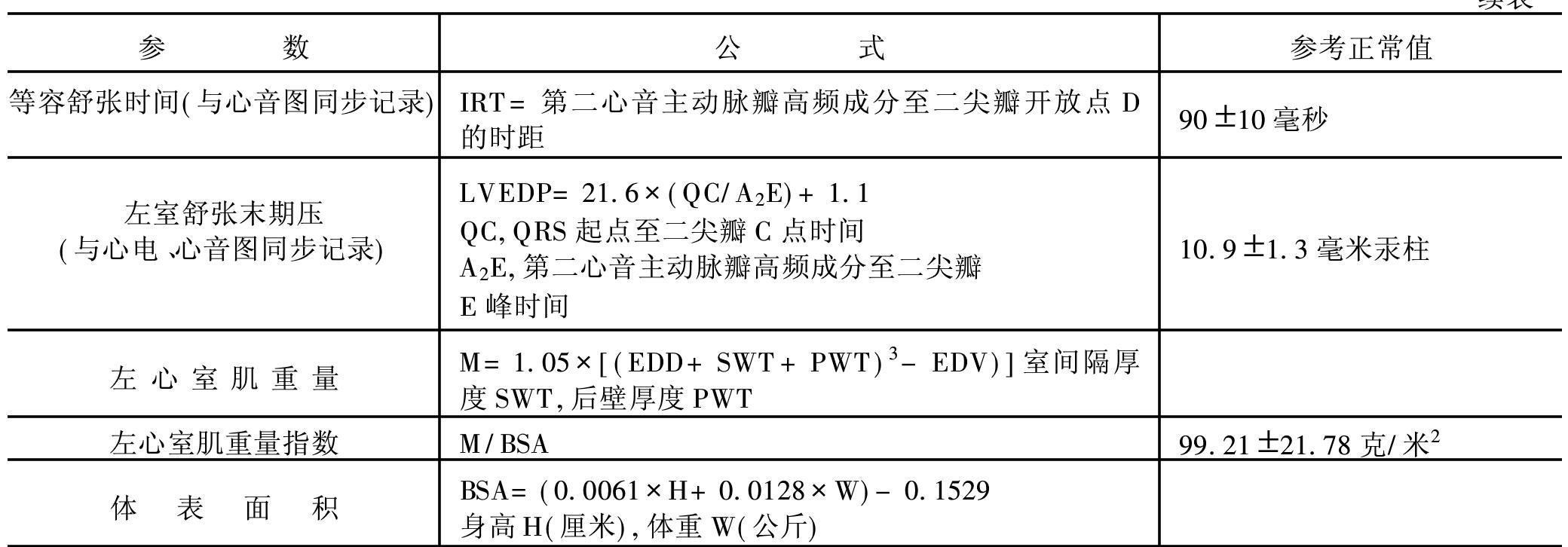

续表

2.安静状态下不同年龄的正常人心功能指标差异

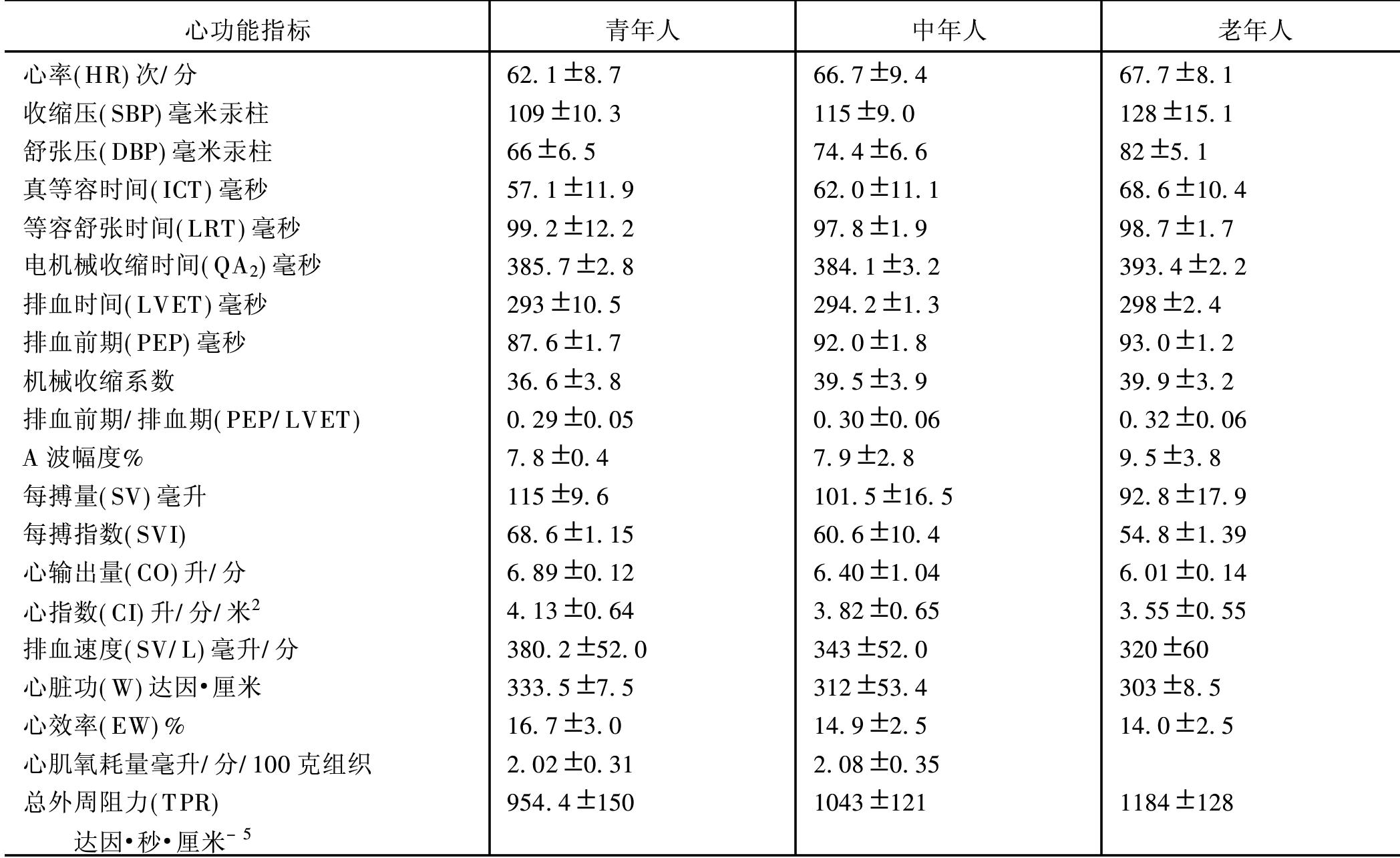

注:1毫米汞柱=0.133千帕。 3.在负荷条件下不同年龄正常人的心功能的差异

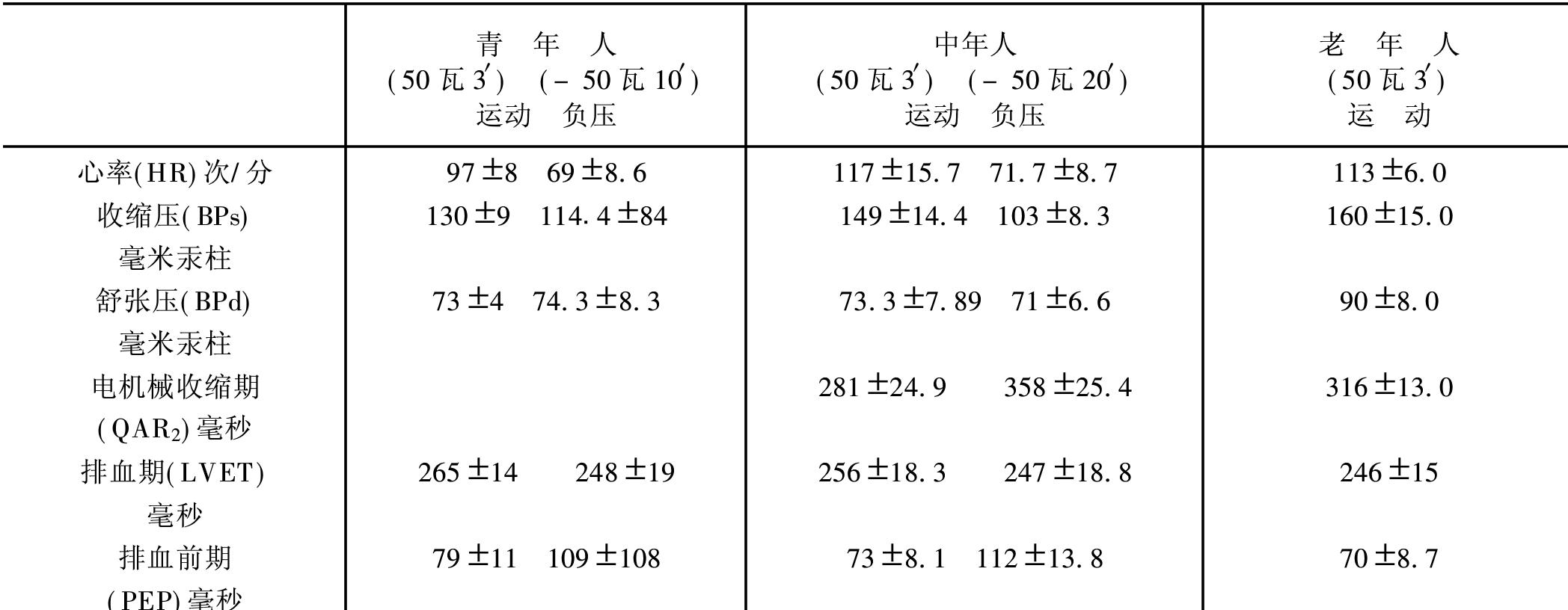

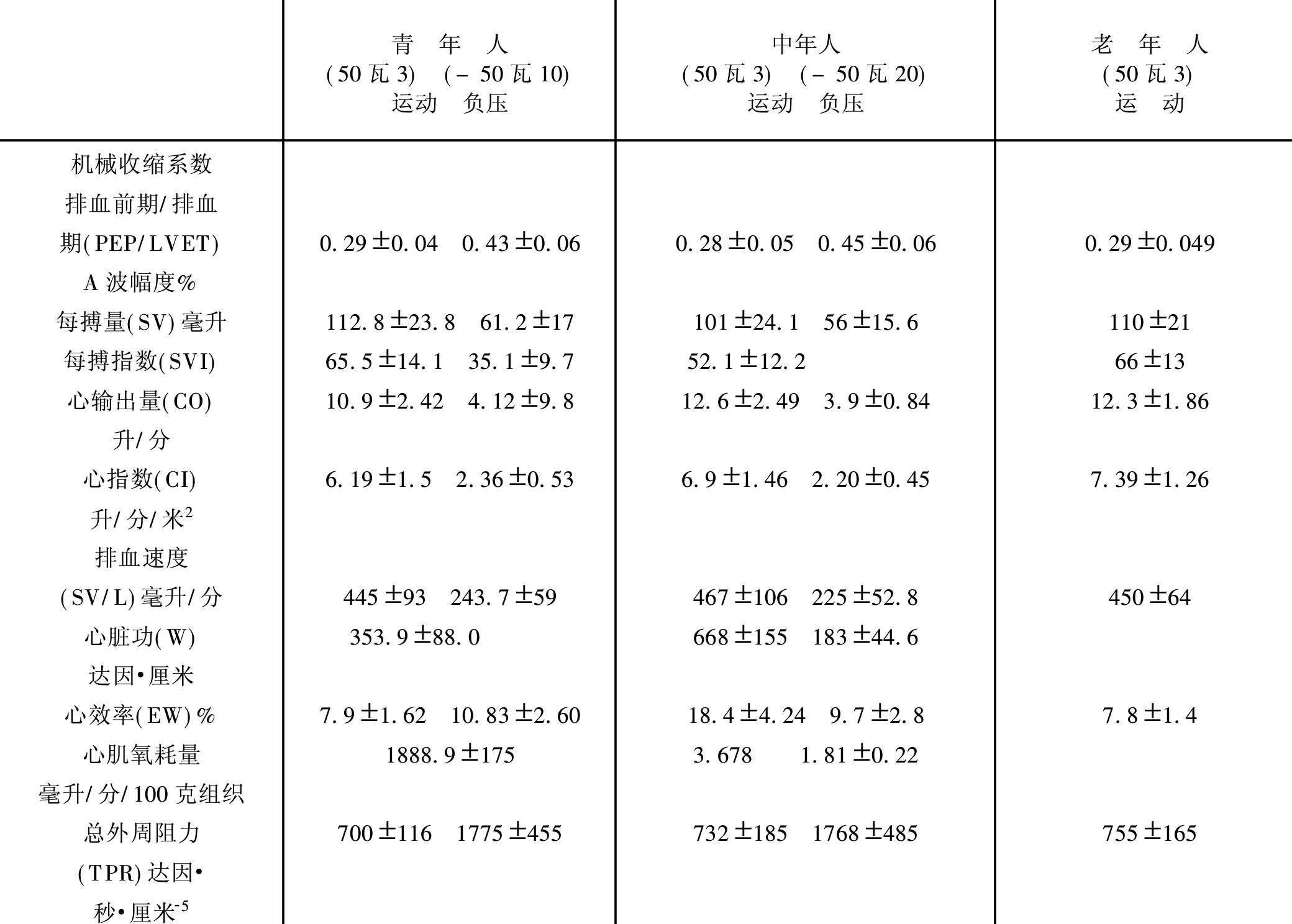

续表

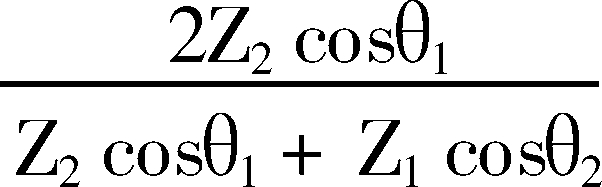

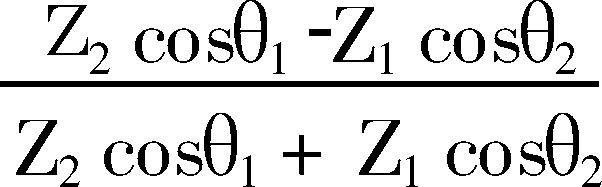

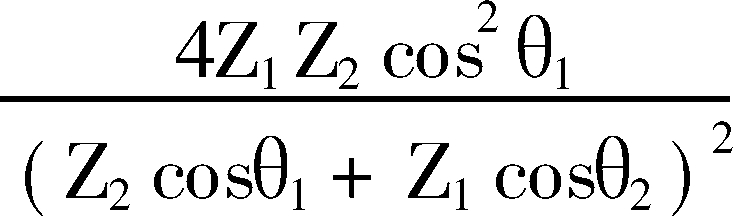

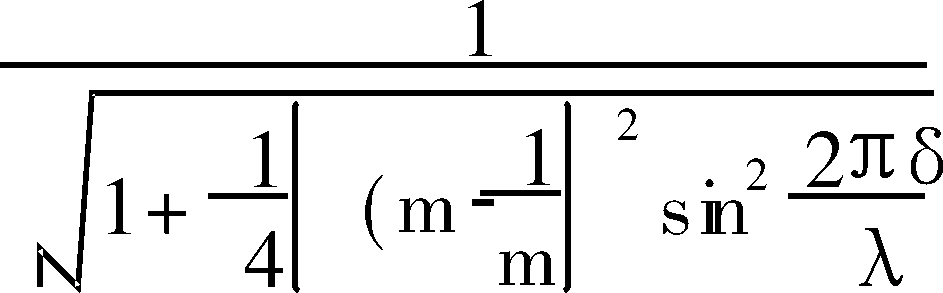

注:1毫米汞柱=0.133千帕。 (九)声学常用公式 1.频率、波长、周期、圆波数 f=  = = = = T=  = = = = λ=  =cT= =cT= c=  = = =λf =λfκ=  = = 2.纵波声速 对于无限固体媒质: CL=  对于无限流体媒质: CL=  3.声能量、声压、声强度、声阻抗率、声辐射力 E=  ,I=Ec ,I=Ecp=ρcu,Zδ=ρc=  ρm=ρcAω=  I=  ρcA2ω2 ρcA2ω2I=  pu= pu= = = =2π2f2A2ρc= =2π2f2A2ρc= 对平面波全吸收 F=  对平面波全反射 F=2  4.平面声波的波动方程式(无衰减理想媒质情况)  =c2 =c2 5.反射、折射、透射 反射和折射定律  = = = = 声压反射系数 γp=  声压透射系数 τp=  声强反射系数 γΙ=(  )2 )2声强透射系数 τΙ=  6.异质薄层的透射率和反射率 τ=  γ=  式中:m=Z1/Z2 7.扩散角 θ=arcsin  8.声强级 IL=10lg(  ) )1dB=0.115Np 1Np=8.68dB 9.常用声学量与单位

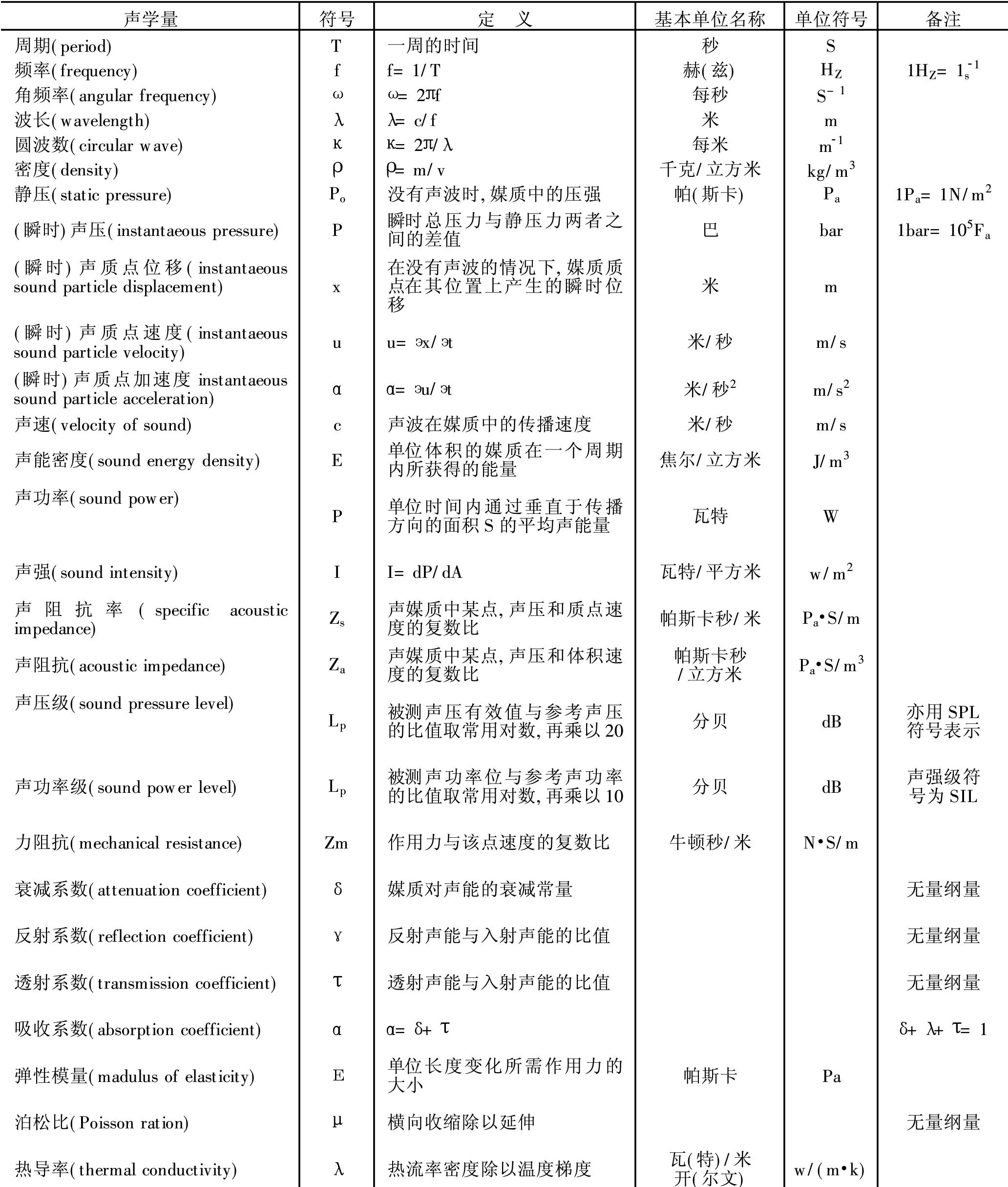

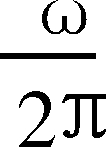

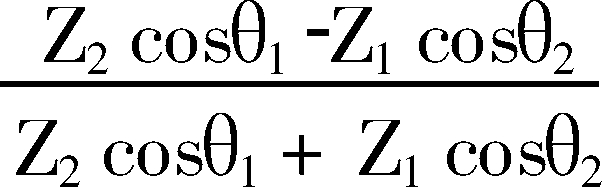

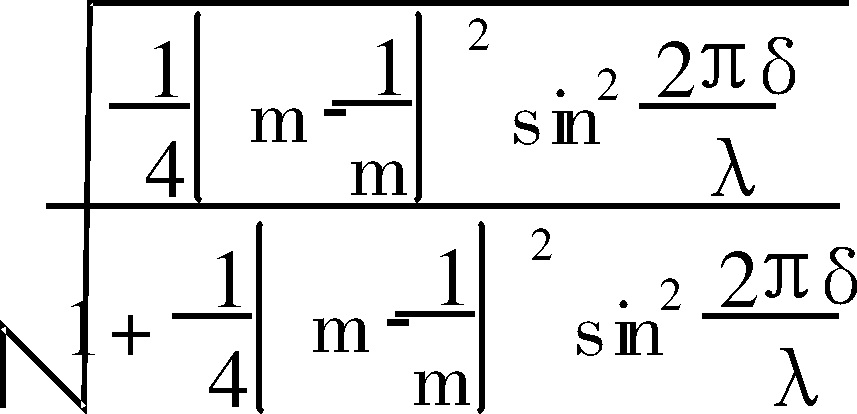

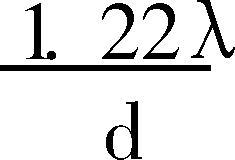

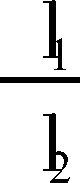

|

☚ 诊断学大辞典︱附录Ⅱ 十种常用评定量表 诊断学大辞典︱附录Ⅳ 临床常用反射与肌力检查 ☛

- 银行监理专员是什么意思

- 银行监督是什么意思

- 银行目标管理与承包经营是什么意思

- 银行短期信贷市场是什么意思

- 银行短期偿债能力分析是什么意思

- 银行短期存贷市场是什么意思

- 银行短期证券投资管理是什么意思

- 银行票据是什么意思

- 银行票据市场是什么意思

- 银行科学决策过程是什么意思

- 银行税款计算缴纳是什么意思

- 银行签证是什么意思

- 银行管理是什么意思

- 银行管理是什么意思

- 银行管理信息系统是什么意思

- 银行管理层次是什么意思

- 银行管理技能是什么意思

- 银行纸币发行条例是什么意思

- 银行组织管理是什么意思

- 银行经济专业技术职务是什么意思

- 银行经济指标是什么意思

- 银行经济管理是什么意思

- 银行经营思想是什么意思

- 银行经营目标是什么意思

- 银行经营管理是什么意思

- 银行经营管理学是什么意思

- 银行经营观念是什么意思

- 银行结算是什么意思

- 银行结算业务是什么意思

- 银行结算办法是什么意思

- 银行结算办法是什么意思

- 银行结算法律文书是什么意思

- 银行结算管理体制是什么意思

- 银行统一管理流动资金是什么意思

- 银行统管流动资金是什么意思

- 银行统管流动资金是什么意思

- 银行统计是什么意思

- 银行统计是什么意思

- 银行统计是什么意思

- 银行统计分析是什么意思

- 银行统计制度是什么意思

- 银行职业道德“四性”是什么意思

- 银行职能监督审计是什么意思

- 银行营运守则是什么意思

- 银行行员亲属回避制度是什么意思

- 银行行员制是什么意思

- 银行行政管理是什么意思

- 银行计划是什么意思

- 银行计划管理是什么意思

- 银行记账凭证是什么意思

- 银行记账规则是什么意思

- 银行财务分析是什么意思

- 银行财务报表是什么意思

- 银行财务检查是什么意思

- 银行财务管理是什么意思

- 银行财务计划是什么意思

- 银行账务处理程序是什么意思

- 银行账务核对是什么意思

- 银行账务组织是什么意思

- 银行贷款是什么意思