视觉器官的发生

视觉器官包括具有视觉功能的眼球和与调整视觉有关的眼睑、结膜及泪腺等附属器官。眼球的发生有三个来源,视网膜和视神经由前脑的神经外胚层形成;晶状体起源于头面部表面外胚层,而纤维膜和血管膜等则由周围的中胚层衍化而来。眼睑从眼球周围的皮肤皱褶演变而来;结膜和泪腺是由头面部表面外胚层分化形成的。

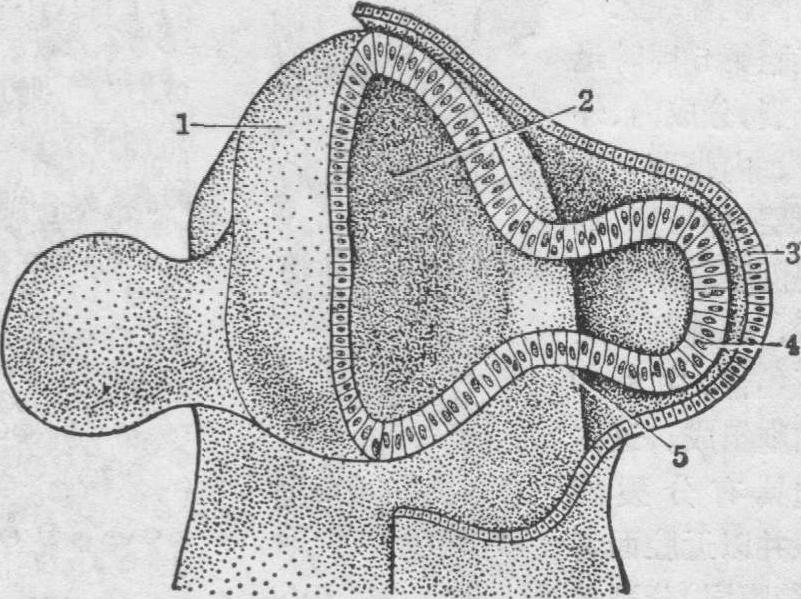

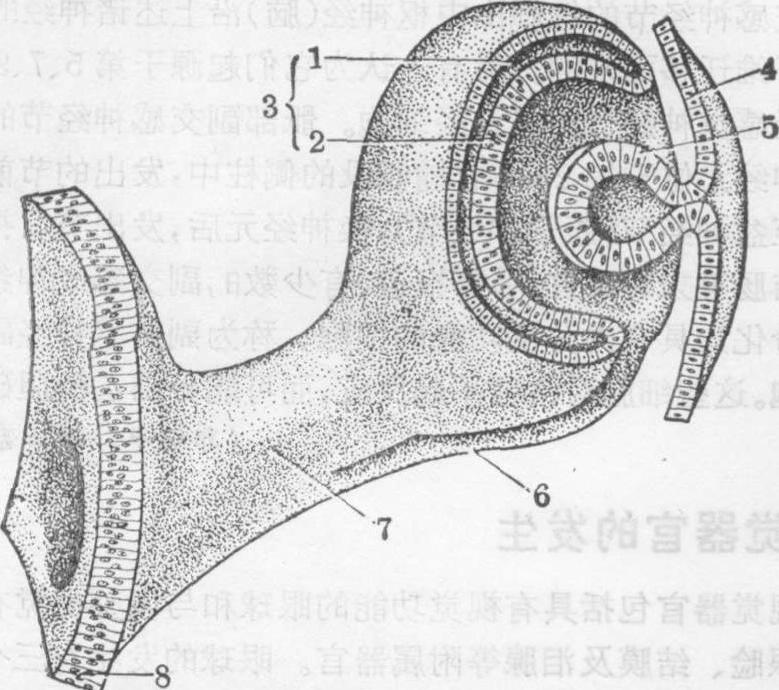

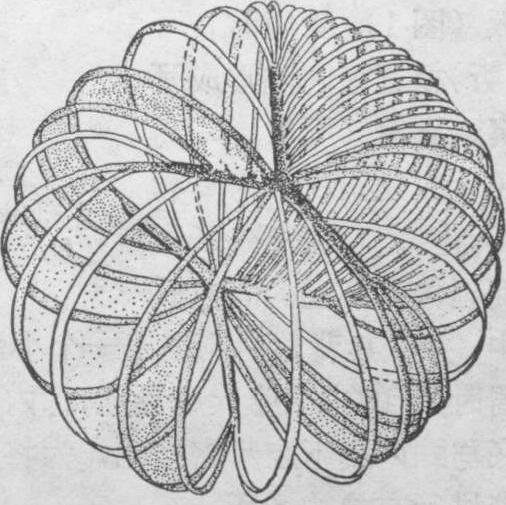

眼球的发生 眼球为视觉器官,它的发生经过眼泡(囊)、眼杯和视网膜,视神经等分化阶段。胚胎第4周初期,在前脑的神经褶两侧内方,产生一对凹陷的眼沟,随着神经管的关闭,眼沟外突形成一对泡状的突起,称为眼(视)泡(图1)。眼泡与前脑相连接的部分比较狭窄,称为眼(视)蒂。眼泡的游离端与表面外胚层相贴近,使后者增厚形成晶状体板,为晶状体的原基。5周时,眼泡开始内陷,逐渐形成双层杯状的眼(视)杯(图2)。眼杯的外层为色素层,内层为神经层,两层在眼杯的边缘处互相连续,中间有一腔隙分隔,称为视网膜内间隙。眼囊内陷延续至眼蒂柄的腹侧面,形成一条纵行裂隙,称为脉络膜裂,或称眼裂。营养晶状体的玻璃体动、静脉及一部分间充质细胞,均经此裂进入眼杯内。胚胎第6周时,脉络膜裂从中央开始向前和向后进行愈合,至第7周时,完全闭合。这些血管便被包进视神经中。以后它们的远侧部退化,其近侧部则保留成为视网膜中央动脉和中央静脉。

图1 第4周末人胚前脑和眼泡

1.前脑泡 2.第3脑室 3.晶状体外胚层 4.眼泡 5.眼蒂(柄)

视网膜的组织发生 视网膜为眼球壁的最内层,是一层具有感光作用的神经组织,5~6周时,眼杯为视网膜内间隙分隔为二层。外层较薄,为视网膜色素上皮,内层较厚为视网膜神经层。胚胎第6周时,色素上皮通过细胞分裂,细胞核排列成2~3层;至第8周末,细胞分裂减缓,重叠的细胞核逐渐向周围扩散而成为单层。色素于胚胎第5周开始出现,8周时,除细胞核周围无色素区呈现一亮层外,整个细胞均布满色素。3月时,大量色素弥散在全部细胞质中,以致细胞核等结构均被掩盖。

图2 第5周末人胚眼杯、眼蒂和晶状体泡

1.色素层(外层) 2.神经层(内层) 3.眼杯4.头面部外胚层 5.晶状体泡 6.脉络膜裂 7.眼蒂(柄) 8.间脑壁

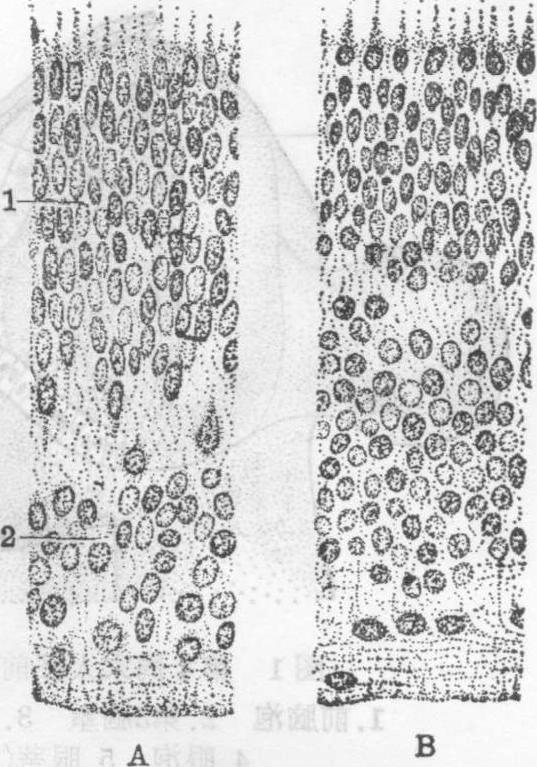

视网膜神经上皮在胚胎第5周时迅速分裂,分成内、外两带。内带薄,为边缘层;外带厚,约占视网膜总厚度的90%,是神经上皮的原始带,由8~9列细胞组成。这些细胞具有分裂能力,并以近腔面者(室管膜层)分裂最为活跃。使原始带的神经上皮增生形成内、外两层成神经细胞层(图3)。网膜神经层在部位上又分前、后二部,前部较薄称为网膜盲区;后部较厚,称为网膜视区,二者之间以波浪状的锯齿缘为界。前者与光觉无关,以后演变为虹膜及睫状体的一部分。后者于2月时开始分化为视网膜的光觉部分。胚胎第7周时,内成神经细胞层中的最内面细胞开始分化为节细胞,细胞逐渐长大,核染色逐渐变浅,细胞向视网膜近玻璃体的一侧迁移,并发出突起,向心地经眼蒂进入前脑,形成视网膜的神经纤维层和视神经纤维。定形的节细胞层约在胎儿第5月时形成。节细胞迁出后,内成神经细胞层中,其余的细胞先后分化成为Muller细胞和无长突细胞,与节细胞层之间有由纤维形成的内网层间隔着; 外成神经细胞层的最内层细胞发育,形成双极细胞和水平细胞,于第4~5月时,向内迁移,与Muller细胞和无长突细胞合并形成内核层。内核层与外成神经细胞层之间也有一无细胞区,即外网层。外成神经细胞层中未迁出而仍留在原位的细胞分化成视锥和视杆细胞,其细胞核集中在近视网膜外表面处,形成外核层(图3)。3月时,视网膜的区域分化明显,眼底区的视神经盘(视神经乳头或盲孔)和中央凹(黄斑) 已可分辨。黄斑是视网膜的视觉机能中心,位于眼球后极,组织分化较晚,第9周时,该区细胞层开始变薄,但变为具有辨色感受器的中央凹视网膜,则须延续到生后第16周才完成。随着视网膜的发育分化,眼杯的内层和外层互相贴近,其间的腔隙也逐渐缩小,最后完全闭合,如闭合不全,可导致视网膜剥离症。

图3 视网膜的组织发生

A.17mm(7周) B.65mm(11周)

1.外成神经细胞层2.内成神经细胞层

视杯前缘的色素层及神经层细胞在第6~7周时迅速向晶状体与表面外胚层之间延伸,形成睫状体和虹膜的外胚层部分(以后分化为上皮,瞳孔开大肌与括约肌等)。眼杯外的中胚层,此时形成脉络膜,其前缘增厚,包在睫状体及虹膜上皮外层。5月时,分化为睫状肌及二者的结缔组织,故在来源上兼有外,中两胚层。

视神经的形成 视神经是视网膜内节细胞的神经轴突进入眼蒂演变而来。最初,眼蒂短而粗,以后由于周围中胚层的增生而逐渐延长变窄。从节细胞发出的神经纤维,垂直穿过视网膜进入眼蒂内层。随着神经纤维的增多,眼蒂中间的腔隙逐渐缩小,第7周,脉络膜眼裂闭合。眼蒂原有结构中的残留部分分化为神经胶质细胞。胎儿第5月,髓鞘先从视神经的脑侧开始形成,逐渐向眼球方向推进,约在出生前到达巩膜筛板区,出生后3月发育完全。

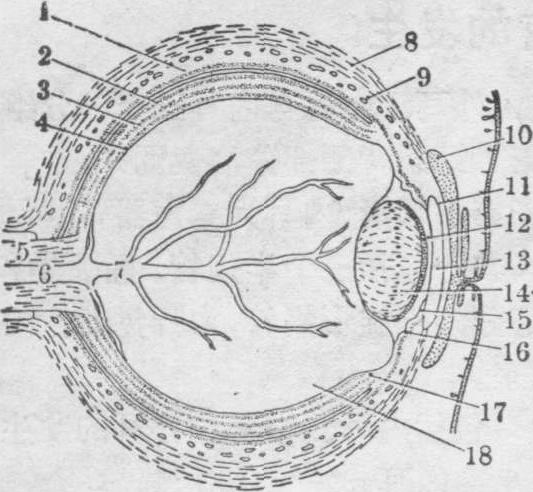

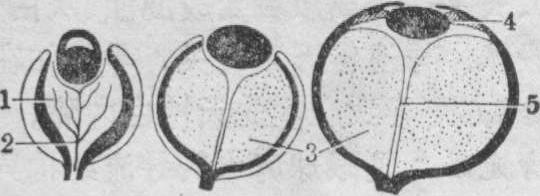

晶状体的发生 当眼泡形成时,覆盖在眼泡表面的头面部外胚层,在眼泡诱导下,分裂增生,形成晶状体板。第5周时,晶状体板的中央凹陷,逐渐演变成一个圆球形的晶状体泡(图2),与表面外胚层分离而位于眼杯口内。在晶状体泡的周围形成一层无结构的晶状体囊。晶状体泡由单层上皮组成,中间有一个圆形的腔隙。其前壁终生保持原有的单层立方上皮,即晶状体上皮(图4)。胚胎第5~6周,晶状体后壁中央部的细胞分化,延长成柱状细胞,随后,其周围的细胞也延伸变长,于是,晶状体泡中间的腔隙由圆形变为新月形,至第7周时完全封闭,柱形细胞的核,也从中央向四周渐趋消失。这些柱形细胞形成初级晶状体纤维。此后,晶状体泡赤道板区的上皮迅速增生变长,形成次级晶状体纤维,层层包围初级晶状体纤维,这些纤维的生长和排列有其特殊的规律性,纤维的前端位于晶状体上皮的下方,螺旋地绕过赤道极,向后到达晶状体后极,由于纤维长短几乎相等,前端起点离中轴线越近的纤维,其后端止点离中轴线就越远,因此,在晶状体的前、后两极,纤维互相愈合处形成不规则的线,称为晶状体缝。胎儿的晶状体缝呈Y形(前极Y形,后极为倒Y形(图5)。晶状体赤道板区的上皮,终生保持分裂能力,使晶状体不断增大,并从最初的圆球形转变为成体的双凸透镜状。随着晶状体纤维的不断形成,晶状体缝也渐趋复杂。成年时,常呈9~12条分支。新形成的晶状体纤维柔软,而较老的纤维逐渐硬化形成晶状体核。位于晶状体中央的初级晶状体纤维组成晶状体胚胎核,胚胎核以外的次级晶状体纤维,顺次形成胎儿核、婴儿核、成人核等。位于晶状体核与晶状体囊之间新形成的浅层纤维,构成晶状体的皮质。胚胎发育过程中,捲入眼杯中的中胚层,在2月时形成为晶状体囊被膜,其后壁富含由玻璃状体动脉分布的微血管网; 其前壁也为环状动脉的微血管所分布,形成血管层,但产前自行退化,如不退化,则可引起出生前晶状体的不透明,形成先天性白内障。

图4 第6~8月胎儿眼的发生

1.色素上皮 2.外核层 3.内核层 4.节细胞层 5.视神经 6.视网膜中央动脉 7.玻璃体动脉 8.巩膜 9.血管膜 10.结膜囊 11.角膜 12.瞳孔膜 13.前房14.晶状体 15.虹膜 16.睫状体 17.锯齿缘 18.玻璃体

图5 晶状体纤维的形成与晶状体缝

血管膜(脉络膜)的发生 胚胎第6~7周时,眼泡周围的中胚层间充质分化为内、外二层,内层富含毛细血管,与网膜的色素层紧密接触,称为脉络膜,相当于脑部的软脑膜,其外层呈纤维状,称为巩膜,相当于硬脑膜。脉络膜的成色素细胞于第5月起从后向前,从外到内渐次分化形成。与此同时,包围在眼杯前缘的脉络膜细胞,在睫状体和虹膜上皮的周围密集,分化为睫状肌、睫状体的间质以及虹膜中富含血管的结缔组织及瞳孔膜,覆盖晶状体前方上皮。此膜薄而透明,几乎不含细胞,出生前破裂,形成瞳孔(有时此膜可有不同程度的残留或消失不全)。

纤维膜的发生 纤维膜为包围于眼杯外,由中胚层分化而成的外层膜,在脉络膜外方者,称为巩膜; 其向前延伸至晶状体与头外胚层之间者则分化为角膜的一部分。(1) 巩膜的发生: 巩膜为胶原纤维构成的眼球外廓。是由胚胎第7周时围绕于血管膜周围的中胚层演变而来,最初可见细胞呈同心圆状排列,从后产生纤维,成束排列,此过程先从角膜缘处开始,并逐渐向后延伸,第2月末到达赤道板区,5月时到达眼球后极,各区纤维厚薄不一致(图4)。

(2)角膜的发生: 角膜为与巩膜同源而位于眼球前方由纤维膜透明化而成的向外突出的膜。6~7周时,眼杯前方晶状体与头外胚层之间的中胚层密集,形成角膜的固有层,被覆于其外方的外胚层成为角膜的上皮,在其内方靠眼前房的细胞则分化为眼前房间皮。角膜上皮在7月时分化为4层细胞,出生后增至5~6层。在发育的早期,角膜与巩膜具有相同的曲率半径,第3月起,角膜曲度逐渐加大而凸出。

玻璃体的发生 玻璃体为眼球内腔中呈胶状的透明物质,是一种从视网膜和晶状体的上皮分泌而来,富含蛋白的PAS阳性物质。第6周时,沿玻璃体动脉进入脉络膜裂的中胚层和上述外胚层的分泌物共同组成初级玻璃体,内含玻璃体动脉系的毛细血管(图6)。胚胎第2~3月时,晶状体的分泌活动停止,由视网膜Müller细胞的继续活动产生次级玻璃体,围在初级玻璃体的外面。次级玻璃体不含血管,随着眼球的增大而逐渐加多。初级玻璃体中的血管分支以后退化,只留玻璃体动脉被推移至从视神经乳头到晶状体后面的一个圆锥形小管内,该管称为玻璃体管。胚胎第3月,当眼杯前缘延伸形成睫状体时,由视网膜睫状体产生的纤维参与玻璃体的形成,该部分为第三玻璃体,以后演变为悬系晶状体的睫状小带(悬韧带)。

图6 玻璃体形成的过程

1.初级玻璃体 2.玻璃体动脉 3.次级玻璃体 4.第三级玻璃体 5.玻璃体管

前房与后房的发生 为由早期眼杯腔演变而来的腔室。前房是位于角膜和晶状体前方之间的一个中胚层间隙(图4)。它向周围扩伸,又将虹膜与角膜分开,成为它们周缘部,为环状的排水腔隙。后房为位于虹膜后方与晶状体之间的间充质小腔,借瞳孔膜与前房分隔。7月时,瞳孔膜退化消失,眼的前房和后房便通过瞳孔互相沟通。前、后房均充满淋巴液,通称水状液。

眼睑与结膜的发生 眼睑由眼球前方体表外胚层褶襞及其间的间充质发生而来,眼睑褶襞最初出现于胚胎第7周,其内层上皮为结膜,其中胚层间充质形成为睑板。第9周时,皱褶的上、下两缘生长迅速,在角膜的前方愈合,其间的囊腔,称为结膜囊。6~7月时,会合处表皮破坏,眼睑又重新分开,形成眼裂。眼睑内方的结膜为来源于外胚层的粘膜性上皮,与角膜外上皮相连续。

睫毛、睑板腺及睫腺等来源于体表外胚层,其发生方式与皮肤中的毛发及腺体的生成相同,皆于第4月时开始形成。眼睑中的肌肉(提睑肌等)和结缔组织形成的睑板均来源于眼睑中的间充质组织。

泪腺的发生 泪腺为分泌泪液的腺体。初时,胚胎第8周,为由结膜囊上皮向周围间充质芽生的5~8条实心的细胞索,位于上眼睑之外角。以后细胞索进一步分支、延伸、分化为具有分泌小管及输出管道的腺体。泪腺分泌的泪液可经结膜囊沿鼻泪管流至鼻腔。鼻泪管为早期外侧鼻突与上颌突之间的沟道,以后形成为连通眼与鼻的小管。3月时,鼻泪管伸向上、下眼睑与泪腺形成过程中的实心细胞索相连; 第5月时,分化形成一些空心的泪小管和腺泡,最后汇合成一条自泪小管至鼻泪管的泪囊,形成连续性管道的管泡腺。

眼畸形 在眼发生的复杂过程中,可因发育障碍、顺序紊乱或发育期受致畸因子影响而出现不同类型的异常。先天性畸形多半与遗传因素或宫内感染有关,常见的有下列几种。

眼部缺损 最常见的为虹膜缺损、眼睑缺损或二者兼有。典型的虹膜缺损是虹膜下部缺口,并可延伸至睫状体和视网膜,或是脉络裂(视裂)未闭合。

瞳孔膜残留 这是覆盖于晶状体前方而在胎儿后期没有退化消失或消失不完全所形成的先天性眼病。全部残留少见,多半是吸收不完全而留下少量细丝状结缔组织而影响视力。

玻璃体动脉残留 这是正常情况下玻璃体动脉远段不退化而在其进入眼球处或晶状体后方残留的现象。有时残留段可形成一小囊。

先天性白内障 是胚胎发育期中晶状体不透明(血管层不退化)、失去透明或以后变成混浊、灰白色的现象。形成原因一般认为与遗传因素有关,孕妇如在胚胎晶状体期感染风疹,亦可导致产生先天性白内障。

先天性青光眼 是眼球房水的导流结构异常致眼内压升高、眼球膨大的现象。成因是巩膜环状静脉窦发育异常或缺失,可引致视网膜损伤而失明。基因突变或孕妇妊娠早期感染风疹是产生这种畸形的主要原因。

先天性视网膜剥离 这是视杯内层(视网膜层)和外层(色素层)未完全合并或合并后继发性剥离的现象,往往与其他的畸形伴随发生。

眼球白化症 由于网膜色素层没有色素形成而引起,此病极少见。

无晶状体畸形 是胚胎发生时视杯没有诱导晶状体的形成,或已形成的晶状体泡退化而引致的畸形。罕见,往往与其他畸形同时出现。

独眼畸形 这是二眼全部或部分并合成一个单眼的现象,往往与其他头、脑部畸形同时出现。有时在独眼上有一个管状鼻,其成因可能与神经板颅侧或头部正中线上的结构发育异常有关。

无眼和小眼畸形 是没有视泡形成或形成的视泡发育受阻所引致的现象。通常与遗传及子宫感染有关。

- 西河斫树是什么意思

- 西河斫树人是什么意思

- 西河旧事是什么意思

- 西河杂笺是什么意思

- 西河村是什么意思

- 西河柳是什么意思

- 西河桥是什么意思

- 西河橋是什么意思

- 西河浮桥是什么意思

- 西河浮橋是什么意思

- 西河滩遗址是什么意思

- 西河石桥是什么意思

- 西河石橋是什么意思

- 西河竹马是什么意思

- 西河舞剑气凌云,孤蓬自振唯有君。是什么意思

- 西河记是什么意思

- 西河词话是什么意思

- 西河诗话是什么意思

- 西河遇是什么意思

- 西河遗址是什么意思

- 西河郡是什么意思

- 西河郡守是什么意思

- 西河重是什么意思

- 西河 金陵 - 宋·周邦彦是什么意思

- 西河 金陵怀古(周邦彦)是什么意思

- 西河闸是什么意思

- 西河集是什么意思

- 西河风是什么意思

- 西河风味是什么意思

- 西河(佳丽地)是什么意思

- 西治里是什么意思

- 西沽是什么意思

- 西沽中学是什么意思

- 西沽公园是什么意思

- 西沽医院是什么意思

- 西沽武库是什么意思

- 西沽派出所是什么意思

- 西沽浮桥是什么意思

- 西沽街道办事处是什么意思

- 西泉是什么意思

- 西泉乡是什么意思

- 西泉居士是什么意思

- 西法是什么意思

- 西法针灸是什么意思

- 西法齊是什么意思

- 西法齐氏是什么意思

- 西泠是什么意思

- 西泠五家印譜是什么意思

- 西泠五布衣遗著是什么意思

- 西泠五布衣遺著是什么意思

- 西泠仙咏是什么意思

- 西泠八家是什么意思

- 西泠八家之首是什么意思

- 西泠八家印选是什么意思

- 西泠八家印選是什么意思

- 西泠八家尺牘是什么意思

- 西泠六家印存是什么意思

- 西泠出版社是什么意思

- 西泠十子是什么意思

- 西泠十子体是什么意思