视觉shìjué

眼睛对物体影像或光线的感觉

△ ~疲劳。

视觉shijue

物体的影像刺激视网膜所产生的感觉:严重的白内障使患者完全丧失了~|人的~常常有误差|海市蜃楼是一种虚幻的~形像。

视觉

(反)听觉 嗅觉 触觉 味觉

视觉←→听觉shì jué ← → tīng jué

视觉:物体影象刺激视网膜所产生的感觉。

听觉:声波振动鼓膜所产生的感觉。

【例】 “红杏枝头春意闹”,……这个“闹”字利用通感夸张,把视觉与听觉沟通起来,给人以春风扑面、百花齐放、燕舞莺啭、一片欣欣向荣的鲜明形象。(池太宁:《“炼字”的修辞艺术》)

视觉灵敏

视觉vision

物体的影像刺激视网膜所产生的感觉。具体过程是,光线进入眼睛时,通过折光系统折射到达视网膜,并在视网膜上形成外界物体的物像;视网膜将物像的光能转换成神经冲动,经由视神经将冲动传入视觉中枢,再经许多前置中继站简单处理复制这些冲动后,使它们看到了外部世界。蜜蜂也是这样。

早在1793年,德国植物学家C.K.施普伦格尔在著作中写道:“昆虫,特别是蜜蜂能够区别不同种类的花。所以,蜜蜂识别和学习花的颜色、形状、气味和结构特征是必要的。”1876年,博物学家达尔文也清楚地描述蜜蜂能够看见花的颜色和嗅到花的气味,并记忆它先前采访过的花的类型。1910年,感觉生理学和实验社会生物学的开拓者德国慕尼黑大学K.von弗里希,通过一个简单的蜜蜂行为实验证明了前人的推断以后,弗里希和他的学生定量地分析了蜜蜂的视觉、嗅觉、机械感觉和社会通讯,例如摆尾舞等。弗里希和他的同事M.林道尔也首先叙述了蜜蜂的感觉能力,例如蜜蜂利用偏振光和地球磁场进行定向导航。弗里希最重要的发现是提出蜜蜂容易被训练和蜜蜂的快速学习能力,长期持续记忆以及大范围选择运动,因此,1973年获得诺贝尔生理学和医学奖(彩图21)。近20多年来,德国柏林自由大学动物生理研究所R.门泽尔对蜜蜂的学习和记忆进行了长期研究,发现蜜蜂具有4种不同的记忆类型、分布位置和生理学基础。同时,对蜜蜂的颜色视觉进行了定量研究,提出三色视觉,探索了颜色的神经整合及编码问题。瑞士苏黎世大学动物系R.魏纳在研究蜜蜂的偏振光定向导航时,发现蜜蜂对偏振光敏感的机制是由于视觉色素分子的轴与视细胞微绒毛膜长轴平行分布,还提出蜜蜂的形状记忆很可能是形象化的结论。80年代以来,许多国家的科学工作者,采用多种研究方法和手段(行为、生理、解剖、免疫组织化学和放射葡萄糖自显影)从蜜蜂视觉系统的宏观水平到微观的分子水平,从结构到功能进行着广泛深入的研究。在中国,对蜜蜂视觉的研究起步较晚,从1986年以来,由中国科学院生物物理研究所昆虫复眼视觉信息加工研究组同澳大利亚国立大学视觉科学中心(Centre for Visual Sciences,AustralianNational University)开展国际合作,对蜜蜂视觉的模式识别和运动检测进行了研究,已经发现蜜蜂能够测量自己与目标之间的距离和方向运动检测神经元。

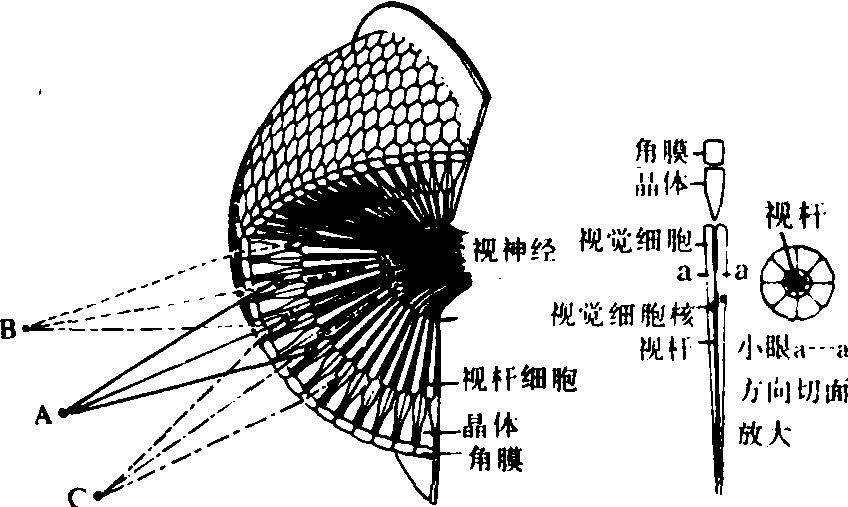

视觉器与功能 蜜蜂的视觉器由一对复眼和3个单眼组成。复眼分别位于头上部两侧,单眼呈三角形,分布于头顶和复眼之间的额区。

复眼 由若干数目感光单位(小眼)构成。工蜂的每只复眼约有5000个小眼,蜂王的约有4000个小眼,雄蜂的约有8000个小眼(图1)。小眼外观呈六角形小眼面,由外表的屈光器和下面的感光器构成。屈光器包括角膜和晶锥(晶体)。感光器由8个等长的和1个短的视觉细胞(网膜细胞)及向内分布的密集微绒毛形成的视杆组成,视杆下连视神经。每个小眼内的视杆汇集成视杆束,下连的视神经形成视神经束,与神经节的中间神经元相接,形成内导通道。角膜细胞和视觉细胞各围有色素细胞,使相邻的小眼隔离。所有小眼在纵向上都相对地微向内倾斜,因而无两个方向一致的小眼。每个小眼只接受射入本小眼内的光点,其他斜射光均被色素细胞吸收,诸小眼光点并列镶嵌成像,称并列像。整个复眼或复眼的一部分网膜上呈现由许许多多像点镶嵌成外界物体的一个模糊物像。视觉中枢接到来自网膜的神经冲动并经过加工处理后,简单复制这些冲动,从而使蜜蜂产生了视觉。蜜蜂复眼不能调焦,不能把目光对准它所看到的物体,只能看到大约只有1米左右远的物体,然而它是昆虫中视力最强的。蜜蜂复眼的空间分辨能力较差,但有很好的时间分辨本领,人眼需要用0.05秒时间才能看清楚物体的轮廓,而蜜蜂只需0.005秒钟即可。快速运动的物体,人眼来不及看清,蜜蜂却可以看清。

图1 蜜蜂复眼的模式结构图,在视网膜上显示正立图像

单眼 屈光器为一双凸角膜,下面有一层角膜细胞,其下的感光器为一群圆柱形视觉细胞组成的视网膜,外围具有色素细胞。

视觉类型 包括偏振光视觉、颜色视觉、形状视觉和单眼视觉。蜜蜂的复眼具有检测天空中偏振光的能力,并能利用紫外光,这是人和高等动物所不及的,也是其他昆虫不能比拟的。蜜蜂的颜色视觉是昆虫中最好的,是三原色。它的三原色为黄、蓝和紫外色,而人的三原色为红、绿和蓝。

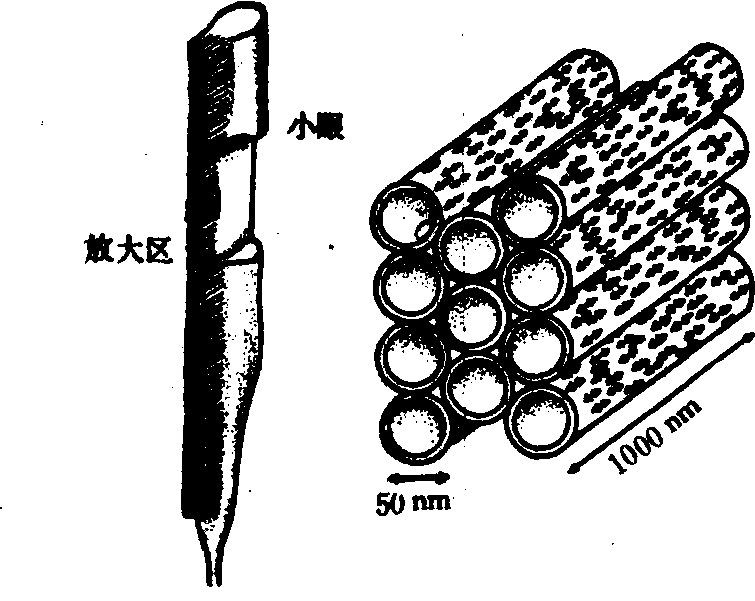

偏振光视觉 蜜蜂复眼具有出色的偏振光导航能力。太阳光为非偏振光,其光波在一切方向上振动。但是,当太阳光穿过地球大气层时,被气体分子和其他小于光波波长的微粒子所散射,因此,使光波在天空的每一点上倾向于按一个特定方向振动,形成所谓偏振光。天空的偏振光图随着太阳、观察者和被观察的那一点所形成的三角形平面的取向而变化。弗里希发现蜜蜂能够通过在蜂巢上的垂直平面或水平面上的舞蹈,将蜂箱、食物源和太阳三者联系起来。尽管蜜蜂仅看到部分蓝天而没有看到太阳的位置,或者在乌云遮盖的天空里,它们都能根据太阳的位置定向和导航(见蜂舞)。弗里希还根据蜜蜂复眼对偏振光敏感的视细胞结构,设计了一个模型: 在蜜蜂的单个小眼中相邻地排列着偏振方向稍有差别的偏振片,模型是由8块小三角形的检振片组成。若把这种“人工蜂眼”对着天空,随着太阳位置的改变明暗图案就发生变化,由此可知光的振动方向。人们从蜜蜂的这种太阳偏振光定向本能得到启发,制造出用于航海的偏振天文罗盘。魏纳发现了蜜蜂复眼对偏振光敏感的结构。工蜂复眼的每个小眼由9个视细胞组成,其中8个是细长的,第9个前部缩短。每个视细胞具有排列致密的管状微绒毛,它们起源于视细胞的细胞膜部分,是一种非均质体,上面分布着具有二向色性吸收的视色素。在蜜蜂的复眼里,如图2所示,微绒毛膜上视色素分子轴与微绒毛长轴平行。当天空中偏振光方向与微绒毛长轴平行时,导致视细胞有最大的偏振光敏感度; 如空中偏振光方向与微绒毛长轴垂直,视细胞的偏振光敏感度最小。魏纳进一步发现了蜜蜂利用偏振光导航的仅仅是复眼背区中一部分小眼,而且利用天空中紫外偏振光,因为紫外偏振光受大气干扰的影响最小,因此更有利于蜜蜂的定向导航。

图2 偏振光视觉蜜蜂视觉色素分子在光感觉器微绒毛膜上的排列(箭头所示) (引自魏纳,1975)

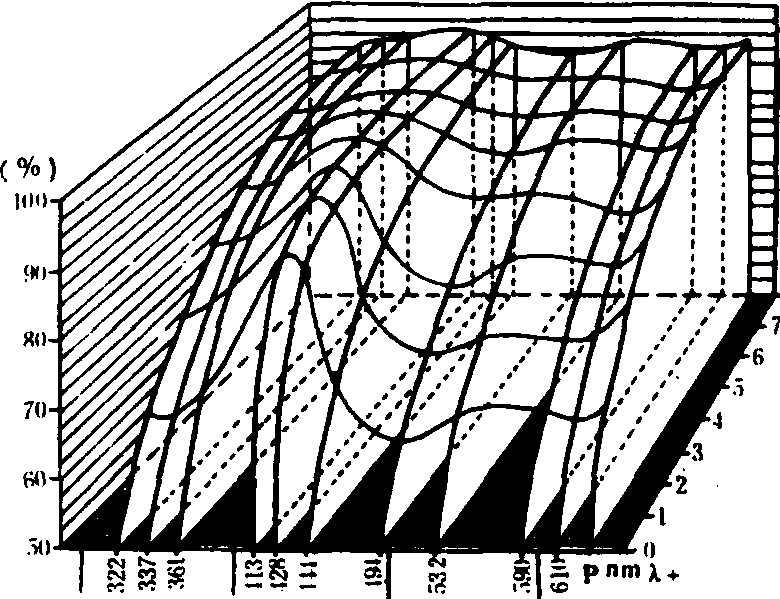

颜色视觉 在昆虫中,蜜蜂的颜色视觉能力最强。弗里希首次发现,蜜蜂可以从其他颜色中区别蓝色,蜜蜂能看到作为一种颜色的蓝色,并能学会以颜色作为食物的信号。门泽尔发现蜜蜂的色觉系统是三色的,具有对紫外射线(350纳米)、蓝光(440纳米)和绿光(540纳米)最敏感的感受器。蜜蜂对颜色的识别能力以紫色到蓝色为最好。蜜蜂对不同颜色的识别速度,随供应食物的次数增多而提高。(图3)

图3 颜色视觉

蜜蜂识别光谱颜色的速度。纵坐标表示正确反应百分比.横坐标表示颜色波长,数字0~8表示奖赏次数(引自门泽尔,1987)

蜜蜂对408和481纳米的紫色识别最快,对494纳米的蓝绿色识别最慢。蜜蜂复眼相应光谱颉颃神经元,是构成颜色对比度和颜色不变性的基础。科学工作者已建立色觉系统的定量模型,根据光感受器和视觉中间神经元的特性解释了颜色匹配和颜色识别行为,证明了颜色颉颃性、颜色不变性和绝对颜色编码是蜜蜂颜色视觉系统的基本特征。

蜜蜂眼睛除能看到可见光外还能看到300纳米波长的紫外光。紫外光对蜜蜂是一种特别的色调,在整个光谱中是最明亮的颜色。蜜蜂是红色盲,对它来说,红色是一种深灰色,常与黑色混淆。

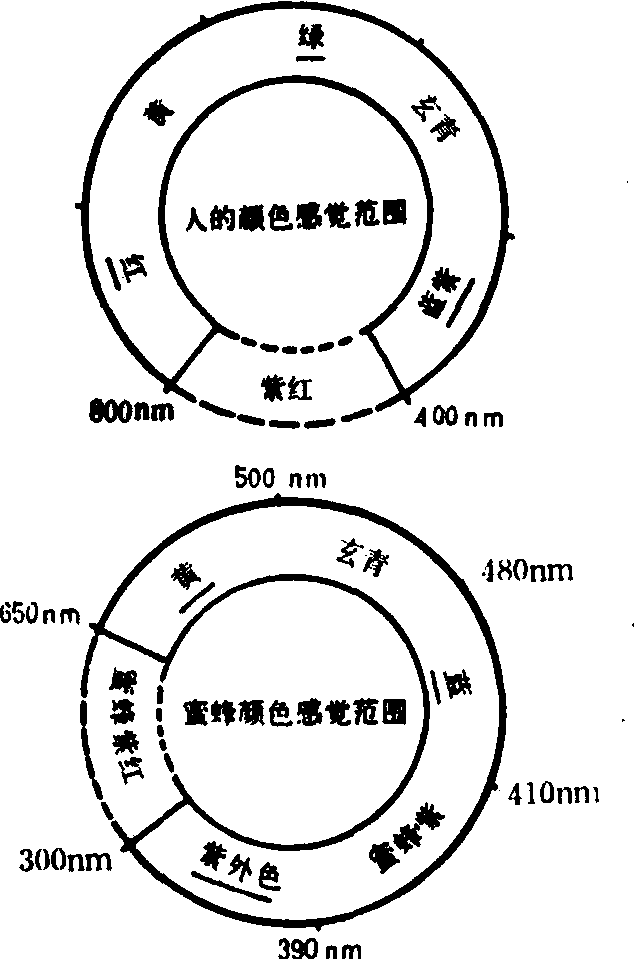

将白色光分解得到的颜色重新混合,白色又会出现在我们眼前。从光谱中取出红、绿、蓝这三种基本颜色,并以正确的比例混合,同样会产生白色。将红色与青色这两种补色混合,也会得到同样的结果。有关颜色混合的全部规律,也适用于蜜蜂。但是,将蜜蜂光谱的两个终端: 黄色和“紫外色”区域射出的光线混合时,就会产生一种光谱本身所没有的新颜色“蜜蜂紫红”色(图4)。从整体来看,对颜色的感觉,蜜蜂与人相类似,主要区别是,蜜蜂对红色不敏感,对“紫外色”特别敏感。

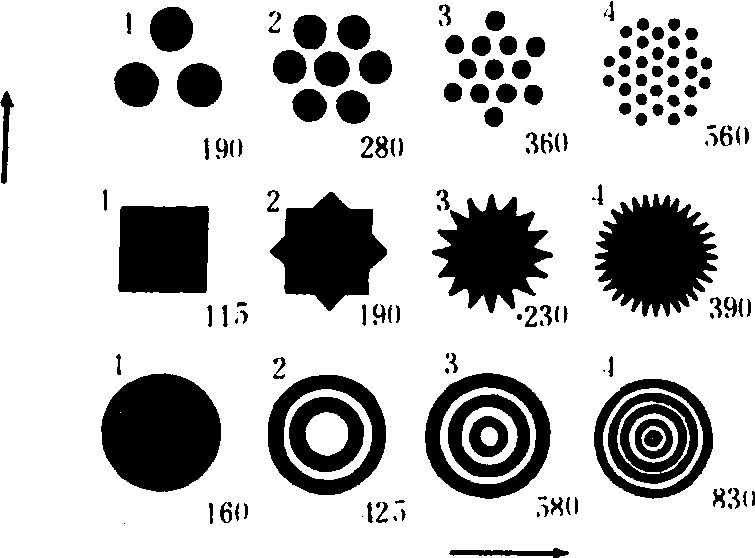

形状视觉 或称模式识别。一般认为蜜蜂复眼对物体形状的感觉能力较差,蜜蜂复眼如何区分和识别物体(或图形)的形状和大小是根据行为实验来判断的。早期研究者认为,蜜蜂的形状感觉所根据的原理和标准与人的不同。蜜蜂识别形状的能力是根据一个图形模式的破碎程度、图形和背景之间边界的长度。边界长度小的(例如实心图形)不易区分;边界长度大的(例如展开的图形)容易区分。未训练的蜜蜂能够区别哪一个图形比较破碎,哪一个图形比较完整。在蜜蜂视觉中,形状的感觉通过光闪是主要的机制。一个破碎模式仅仅给予其闪烁的视觉印象,记下了模式变化的亮度,闪的数目是物体结构特征和轮廓不规则性的函数。物体越破碎,到达复眼的刺激频率越高。研究者普遍认为,蜜蜂对图形识别能力依赖于图形本身一些参数的变化,其中比较重要的参数是图形质量、图形强度和图形轮廓的角位置。在自然状态下,大部分物体垂直定向,蜜蜂比较容易识别垂直的条纹、光束和花草等,角位置就具有重要意义。其他复杂图形识别是根据图形的质量和图形的强度,图5所示,随着图形质量和图形强度的增加,识别机率越高。明显分解的图形或者具有丰富轮廓的图形比没有分解的图形更容易吸引蜜蜂。有人解释少分解的图形实际上比更复杂的图形放射较少的光,这意味着蜜蜂能区分和识别图形不一定看到它们,而是对整体图形的反应,并不是对抽象的几何轮廓和面积的反应。不少研究者发现,蜜蜂对花的形状识别除了遗传上的因素外,花的颜色是非常重要的。另外蜜蜂喜欢摆动着的花,通常到达这种花上的次数是静止花的两倍;同时还发现蜜蜂对花的形状学习和识别仍然依赖于花的空间频率、颜色面积、线角度分布及喜爱等。有人对蜜蜂进行类似图形对的学习训练,发现蜜蜂对花的形状识别不是根据花的一些参数,而是形象化的记忆。

图4 人和蜜蜂的颜色感觉范围

下面加有横线的为三种基本颜色,补色在图中相对

图5 形状视觉

箭头表示图形质量和强度的增加,图形下面数字是用毫米表示的轮廓长度(引自Lindauer,1969)

单眼视觉 以前人们仅知蜜蜂单眼是照明强度的感受器,其作用是一个光度计,能分辨照度1.5~5勒克斯,决定蜜蜂早晨出去和晚上归巢的时间。长期以来对蜜蜂单眼的研究被忽视;因为有人实验遮盖单眼蜜蜂仍然有视觉,如遮盖复眼只留单眼,则蜜蜂失去视觉能力,完全不能正常飞行。所以,过去人们认为单眼本身并不能产生视觉。现有蜜蜂的解剖、生理和行为资料表明,蜜蜂的三只单眼是第二视觉系统,它是一个发育好的感觉系统。每个单眼包含大约800个光感觉器,由30个轴突粗的神经元和大约80个轴突细的神经元联系到脑。单眼和复眼把外界视觉信息联合并在特殊的神经元水平上相互作用。第一级水平,峰轴突粗的神经元接受复眼的信息输入;第二级水平,一些轴突细的神经元把单眼网膜联系到髓和小叶,在髓的内网织层和小叶的输出区有广泛的树枝状分枝,调整复眼的信息加工。蜜蜂的后中脑是两种视觉系统之间相互作用的结构,它包含的神经接索联系到复眼的视神经丛和离开小叶的视束。轴突粗的神经元在中脑形成树枝状的分叉,而后中脑又是下降神经元树突起源地。有人假定,单眼和复眼信号在一个公共的下降神经元中相互作用,因为潜伏期的差别,当同时刺激两个视觉通路,首先产生一个单眼信号,然后调制复眼的输入。由于单眼的光学系统及其后神经高度会聚的特点,使单眼有较高的绝对敏感度并排除接受清晰图象,对光的快速和敏感反应在视觉飞行控制中有重要作用。在蜜蜂的趋光、觅食行为和摆尾舞中可能改变复眼的长期敏感度。还有人认为在趋光期间,蜜蜂单眼有重要作用。有人从生理上分析证明,复眼敏感度经过单眼的调制可能不在网膜水平,好像在中枢水平。在许多功能之间,特别是适应不同的需要,蜜蜂的单眼起协调和辅助作用。总的说来,对蜜蜂单眼的研究仍处于开始阶段。

视觉vision

一定波长范围内的电磁波刺激视网膜,并通过中枢视觉系统的分析和综合,最后形成视物形象的感觉。视觉包括辨别光线的强弱、物体的形状、空间的位置和颜色感觉等。视网膜为视感受器,有两种感光细胞:视锥细胞和视杆细胞。视锥细胞对光的敏感性较低,只在强光条件下(如白昼)才起作用,并可辨别颜色;视杆细胞对光的敏感性较高,在弱光条件下(如夜间)也能引起视觉,但只能区别光线明暗,而无辨别颜色的功能。

视觉shijue

由视感受器接受的刺激所引起的感觉。比如:对物体明暗、颜色和形状等的感觉。引起视觉的适宜刺激是380~760毫微米的可见光波。其生理过程是:光线作用于眼睛的视网膜,引起其感觉细胞的兴奋,然后经视交叉、外侧膝状体投射至大脑皮层的视区(枕叶)而引起视觉。人眼视网膜上的感受细胞分为视锥细胞和视杆细胞。视锥细胞是昼视和色觉的感受器,视杆细胞是暗视感受器。电生理学和生理解剖学的研究表明:视网膜上有三种视锥细胞分别对红、绿、蓝三种波长的光最敏感。

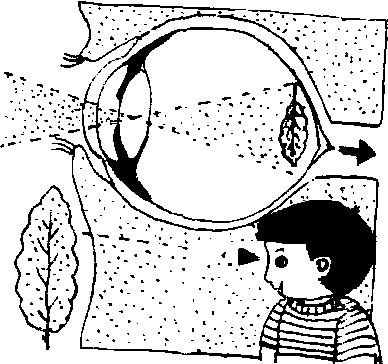

视觉shijue

光刺激视网膜而引起的感觉(见图)。眼前物体发出的光线透过眼的折光系统,到达视网膜,并在视网膜上形成物像时,会刺激感光细胞产生神经信息。信息由视神经传到大脑皮层的视觉中枢,就形成视觉。人脑通过接受来自视网膜的神经信息,可以分辨出视网膜像的亮度和色泽,因而可以看清视野内发光物体的轮廓、形状、大小、远近和表面细节等情况。自然界形形色色的物体以及文字、图片等形象,主要通过视觉系统在人脑得到反映。据估计,在人脑获得的全部信息中,大约有95%以上来自视觉,因而,视觉无疑是人脑所获信息最重要的来源。

视觉

视觉vision, visual sense

视器产生的感觉叫视觉。其产生机理是光线作用于视网膜的光感受器后,视紫红质发生光化学变化,完成感光换能作用,产生神经冲动并传入大脑皮质产生感觉。如视网膜、感光物质、传入视神经、视中枢任何部位发生病损均影响视觉。

视觉Shijue

由眼睛接受光线刺激而辨别外界物体的明暗、颜色及形状等特性的感觉。视觉的适宜刺激是波长在380—780nm(纳米)的范围内的电磁波,称为可见光。我们能区分赤橙黄绿青蓝紫等各种颜色,是因为各种光线的波长不同,引起色调的感觉;光线的强弱则引起我们关于光线明暗程度的感觉(明度),光强在10-6—107烛光/平方米范围内可引起明度的感觉。此外,实际当中的光刺激,是多种波长的光线的混合,在视觉效果上,相当于在单纯由某一波长的光线显示出的颜色(纯色)中,掺入一定比例的白色或灰色。所以光波还存在着纯度上的差异,而引起饱和度的感觉,即我们觉得某种颜色是浓还是淡。实际当中,由光源引起的视觉并不多见,更多是物体反射光源光而引起视觉。这时我们能感觉到物体本身的明暗程度(由白到灰到黑),这是由物体反射率决定的。视觉的产生,涉及到整个视觉系统的协同活动。眼睛接受光线刺激,通过眼球中的折光系统聚焦后,作用于眼底的视网膜,它上面有两种感觉细胞:中央部分是锥体细胞,负责在明亮条件下分辨物体细节和颜色;边缘是杆体细胞,负责弱光条件下的视觉,不易分辨细节和颜色;光能转化为神经冲动后,沿视神经传达到大脑皮层的枕叶,在那里产生视觉的主观映象。视觉能分辨出对象的细节的能力称为视敏度。一般是通过视力表上的视标的开口大小来测量的,一定的照明条件和观察距离下,能分辨1分视角的视标开口为正常(视角指物体两端同眼球连线所形成的夹角)。不同色调的光线混合时,符合以下定则:

❶间色律。两种颜色混和产生在光谱上波长介乎于两者之间的新颜色,哪种颜色比例高,新颜色就更接近这种颜色。如红色与黄色混合产生橙色。此外,光谱常可以首尾相连排成一个圆环,蓝色与红色混合将产生紫色。

❷补色律。一种颜色必定存在另一种和它互补的颜色,即二者混和不产生中间色而产生白色或灰色,如黄色和蓝色、红色和蓝绿色、绿色和紫色,都是互补色。

❸代替律。光谱成份不同而感觉上相同的颜色,在同其它颜色混合时,可以相互替换而不影响混和效果。如红光与绿光相混与黄色相当,所以红光、绿光与蓝光混合就相当于黄光与蓝光混合,都是产生灰白色。这样,指定三种颜色,可以按一定的比例相混和而产生光谱上所有的颜色。这三种颜色称为三原色,最好的三原色是红、绿、蓝(颜料的颜色,是该颜料吸收了光谱中其它成份而反射出的部分,故混和规律不同。可以推出:其三原色为红、黄、蓝相混为黑色,等等)。此外,当色觉产生缺陷时,将表现为如下几种:

❶红绿色盲。没有红绿色觉,把短波部分都看成蓝色,长波部分都看成黄色,分界点一般为495nm(看成灰色)。

❷黄蓝色盲。长波部分看成红色,短波部分看成绿色(分界点为570nm)。

❸全色盲。所有颜色都看成白色或灰色。

视觉

辨别外界物体明暗和颜色特性的感觉。适宜刺激为390—770毫微米波长的光线。由光刺激作用于眼球的视网膜,引起其中感光细胞的兴奋,再经视神经传入大脑皮层视区枕叶而引起。是整个视分析器活动的结果。它对物体的大小、远近和形状等空间特性的辨别也起重要作用。

视觉

光通过角膜作用在眼球内的视网膜,引起感觉细胞兴奋,冲动沿视神经传到大脑皮层,经过综合分析所产生的视觉。人类视网膜上有视杆、视锥两种感觉细胞,前者对弱光有高度敏感性称晚光觉系统,后者对光的敏感性差,在强光下能辨别颜色等特性,称昼光觉系统。人眼在光谱上区分红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色,与作用于眼睛上的光线波长有关,正常为370—740毫微米。

视觉

见“心理学”中的“视觉”。

视觉

辨别外界物体明暗和颜色特性的感觉。视觉是由光源直接照射或物体反射光线作用于眼球的视网膜,引起其感光细胞兴奋,再经视神经传入大脑皮层枕叶的视区而形成的。人类视网膜中的视杆细胞对弱光有很强的感受性,是夜光觉的感受器官;视锥细胞适合于感受强光,是昼光觉和色觉的感受器官,能分析光谱上390~770毫微米不同波长的光线,以产生红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等各种彩色感觉。自然界形形色色的物体以及文字、图片等形象,主要是通过视觉系统在大脑中得到反映。据估计,在大脑获得的全部信息中,大约有95%以上是来自视觉,所以视觉是人体最重要的感觉机能。视觉对物体空间属性,如物体大小、远近等的识别也有重要作用。

视觉

视觉是指通过视觉系统的外周感受器官,接受外界环境中的一定波长范围内的电磁波刺激经中枢结构中有关部分的编码加工及分析功能而获得的主观感觉。一般被称为视觉器官的眼,只是一个具有粗略分析功能的外周感受结构。视觉系统的中枢结构,包括四叠体上丘、外膝状体、大脑皮质的枕叶以及与之有关的各皮质结构。没有大脑皮质的参与,眼只起一般光感受器的作用,只能引起对光反射活动,如瞳孔反射。视觉主要包含:辨别光的强弱、物体或符号的形状、大小;辨认空间部位;辨别光波长短的特殊功能——颜色感觉。

视觉是人类最重要的感觉,通过视觉而上升为意识的信息通路也是最为重要、最为复杂的途径。视觉除了辨识现存环境中事物的变动外,还可通过图画、照片及文字获得远方的或过去的信息。

眼球的结构 人类眼球为前五分之一略突出的球形。前后径略长,约为24mm;横径及上下径均略短,其中上下径更短些,约只20mm。眼球壁主要由三层不同性质结构的膜构成:

❶巩膜-角膜层;

❷脉络膜层;

❸视网膜层。眼球内充填了三种折光物质: 房水、晶状体及玻璃体。

巩膜-角膜层 巩膜是一层致密而坚韧的结缔组织膜,约厚0.9mm,角膜由多层致密的胶原纤维组成,外面盖有一层结合膜,透明、内无血管,富于游离神经末梢,约厚1mm。

脉络膜层 包括三部分: 脉络膜、睫状体及虹膜,约厚0.4mm,脉络膜主要由小血管网组成,含有多量黑色素,紧衬在眼内壁的约后五分之三,它的作用是营养视网膜及遮光。

视网膜 是一层神经膜,从胚胎学看来,这部分结构是大脑的前伸结构,因而功能上有些类似大脑皮质,对缺氧、缺糖都非常敏感。视网膜主要由神经细胞、各种走向不同的神经纤维、少量神经胶质细胞及一层色素细胞组成。组织学上视网膜可分为十层。而在这十层中起重要作用的主要是三层神经元。

晶状体 晶状体是一个透明、双凸透镜形、有弹性的半固体物,它的前面较平,后面较凸,因而属于不对称形凸透镜。在胚胎发育中它来自外胚层,因而不属于一般结缔组织。晶状体细胞称为晶状体上皮,在近中间部为与前后面平行的长形细胞,有细胞核。晶状体的外面包着一层有弹性的被膜。晶状体细胞之间有沉积的细胞间填充物。

玻璃体 玻璃体充填于眼球中晶状体以后的全部间隙,是一种胶状物质,含细胞很少,无血管,在前后方向的中间有一条管状结构叫玻璃体管(是一条血管剩件),其中无神经纤维。

眼球的轴与两极 将眼球沿水平方向平均切开,由角膜的中心通过晶状体中心连一直线,即为眼球的解剖轴(光轴)。但事实上人注视东西时,是生像在视网膜中央凹处,即光线沿晶状体中心到中央凹的中心,这一连线叫视轴。角膜中央的一点称眼球的前极,解剖轴与眼球后壁相遇的一点叫眼球的后极。

视觉vision

光线作用于视网膜的光感受器后,在大脑皮层产生的感觉。双目视觉,即用两眼同时视物而无复视者;中心视觉,即通过视网膜黄斑部的视觉;复视,为同时投射在两眼视网膜上的影像不能融合为一,所见物像有二,视物成双可因眼肌功能不全或屈光不正所致,也是某些神经系统疾病的症状;周边视觉,即视网膜周围部分的视觉;立体视觉,又称深度觉,为辨别物体的空间位置,包括远近、前后、高低相对位置的功能。

视觉

vision

视觉

sense of sight

视觉

visual sense;vision;sense of sight

~敏锐have a keen eyesight;have an acute sense of sight

视觉vision

外部感觉之一,视觉器官在光的作用下所产生的对外界物体的明暗、颜色和形状等特性的感觉。引起视觉的适宜刺激是380~760毫微米的可见光波。在这个范围内不同波长的光线由短到长分别产生紫、蓝、青、绿、黄、橙、红等不同的颜色。视觉器官(视分析器)由眼、视神经和视中枢组成。视感受器是眼球内壁的视网膜。当光源直射或被物体反射的光线作用于经过眼球的折光系统(角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体等),投射到视网膜上,引起视锥细胞或视杆细胞的神经兴奋。将其视觉信息沿着视神经经过双极细胞和神经节细胞,再经视神经将兴奋传入外侧膝状体,交往神经元后达到大脑皮层枕叶纹状区(布鲁德曼第17区)而产生视觉。视觉有色调、明度和浓度(饱和度) 三种基本特征。共有特色视觉和非彩色视觉两种。视网膜有两种感觉细胞,(1)视杆细胞,对弱光具有高度敏感性,是夜视觉的感受器。(2)视锥细胞,适宜感受强光和颜色刺激,是昼视和色觉的感受器。视觉是人获得外界信息的重要渠道,人类大约有80%的信息是通过视觉获得的。

视觉vision

视觉器官在光的作用下所产生的对外界物体的明暗、颜色等特性的感觉。视觉的适宜刺激物是光波。光波是电磁波的可见光谱部分。不同的动物,能够引起视觉的光波范围存在着差异。对人类而言,可见光的范围约从400毫微米到700毫微米之间。视觉器官(视分析器)由眼、视神经和视中枢组成。视感受器是眼球内壁的视网膜,其中约有700万个锥体细胞和1亿3千万个杆体细胞,分别感受强光和弱光的刺激。物体发出的光线经过眼球的角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体等折光系统,投射到视网膜上,引起受体细胞的兴奋,产生神经冲动。神经冲动沿视神经首先到达丘脑后外侧膝状体,交换神经元后进入大脑皮层视区(枕叶),形成视觉形象。视觉有色调、明度和浓度(饱和度)三种基本特征。它是人类最重要的感觉之一。据一些学者估计,人类关于外部世界的信息有80%以上是通过视觉获得的。人的视觉对光的强度有很高的感受性。在实验条件下,人眼能对强度为7~8个光能量子的光起反应。但对颜色的辨别能力在不同波长是不一样的。感受性最高的在480毫微米和600毫微米附近,感受性最低的在540毫微米附近和光谱的两端。人眼大约能分辨出150种颜色。

视觉vision

感受和辨别光的明暗、颜色等特性的感觉。眼睛是视觉的器官,一定波长范围内的光波是视觉的适宜刺激。由光源直射或物体反射的光线作用于眼球的视网膜,引起视网膜上感觉细胞的兴奋,再经视神经传至大脑皮层视区(枕叶)而产生。人眼视网膜上有两类感光细胞,一是视杆细胞,二是视锥细胞。视杆细胞感受弱光,但不能分辨物体的细节和颜色,只有明暗的感觉,是暗视器官。视锥细胞感受强光,能分辨380~780纳米之间不同波长的光线,产生紫、靛、蓝、绿、黄、橙、红等颜色感觉,是明视器官。

视觉

感受和辨别光的明暗、颜色等特性的感觉。眼睛是视觉的器官,一定波长范围内的光波是视觉的适宜刺激。由光源直射或物体反射的光线作用于眼球的视网膜,引起视网膜上感觉细胞的兴奋,再经视神经传至大脑皮层视区(枕叶)而产生。人眼视网膜上有两类感光细胞,一是视杆细胞,二是视锥细胞。视杆细胞感受弱光,但不能分辨物体的细节和颜色,只有明暗的感觉,是暗视器官。视锥细胞感受强光,能分辨380~780纳米之间不同波长的光线,产生紫、靛、蓝、绿、黄、橙、红等颜色感觉,是明视器官。

- 四时主是什么意思

- 四时之序是什么意思

- 四时之序,成功者去。是什么意思

- 四时之气是什么意思

- 四时之献是什么意思

- 四时之禁是什么意思

- 四时之脉是什么意思

- 四时之风是什么意思

- 四时乐是什么意思

- 四时五季是什么意思

- 四时伤寒是什么意思

- 四时伤寒方是什么意思

- 四时佳节是重阳。是什么意思

- 四时八节是什么意思

- 四时刺逆从论篇是什么意思

- 四时即事诗(宝玉)是什么意思

- 四时变化是什么意思

- 四时可爱唯春日 一事能狂便少年是什么意思

- 四时吉庆是什么意思

- 四时吞吐西江水,万古森罗北斗星。是什么意思

- 四时天色有晴雨,一片湖光无古今。是什么意思

- 四时宜忌是什么意思

- 四时对祖先的祭祀是什么意思

- 四时山水图卷是什么意思

- 四时山色涵空翠,万折泉声泻断虹。是什么意思

- 四时常花是什么意思

- 四时异状是什么意思

- 四时惟冬是天地之性,春夏秋皆天地之情,故其生万物也,动气多而静气少。是什么意思

- 四时感冒是什么意思

- 四时捺钵是什么意思

- 四时无了日,何用叹衰荣。是什么意思

- 四时无夏日,三伏有秋风。是什么意思

- 四时春是什么意思

- 四时景物是什么意思

- 四时景色是什么意思

- 四时景象是什么意思

- 四时更变化,天道有亏盈。是什么意思

- 四时最好是三月,一去不还唯少年。是什么意思

- 四时有不尽之花,八节有长青之草。是什么意思

- 四时服是什么意思

- 四时服气法是什么意思

- 四时正气是什么意思

- 四时正祭之间的祭礼是什么意思

- 四时正祭之间的祭祀是什么意思

- 四时气候是什么意思

- 四时气候集解是什么意思

- 四时气备是什么意思

- 四时气篇是什么意思

- 四时溪水喧岩石,六月山阴满户庭。是什么意思

- 四时环绕天包地,万片卷舒山出云。是什么意思

- 四时田园杂兴是什么意思

- 四时田园杂兴(“夏日”其七)是什么意思

- 四时田园杂兴并引(六十首选七)是什么意思

- 四时田园杂兴(选二) - 范成大是什么意思

- 四时田园杂兴(选四首)是什么意思

- 四时病机是什么意思

- 四时的收入是什么意思

- 四时皆是夏,一雨便成秋是什么意思

- 四时皆是夏,一雨便成秋。是什么意思

- 四时祭礼假是什么意思