视网膜的感光功能

眼的最基本功能是感受光刺激,并转换为神经冲动。视网膜的锥状细胞和杆状细胞内的感光物质遇光时产生的光化学过程是视网膜感光过程的重要物质基础。

视网膜的结构 组织学上将视网膜分为十层。而最主要的是三层神经细胞:第一层为感光细胞层,即杆状细胞和锥状细胞层,两种细胞的外段为锥状和杆状的感光部分,以细颈与细胞的内段相连,内段有细胞核、线粒体及各种颗粒。第二层为双极细胞层,双极细胞的外端树突与感光细胞胞体底部的终末球形成突触,内端树突与第三层神经细胞的树突形成突触。第三层为神经节细胞层,细胞体较大(直径约10~30μm),其轴突即为视神经纤维。感光细胞底部及双极细胞树突末梢与感光细胞底部终末球形成突触的部位成为外丛状层。双极细胞树突末梢与神经节细胞形成突触联系的部位成为内丛状层。

感光细胞与双极细胞间的突触联系有单突触性和多突触性的。同样双极细胞与神经节细胞的联系,也有单突触性的和多突触性的,而单突触性的联系只是存在于锥状细胞与双极细胞之间,和双极细胞与一种较小的神经节细胞之间。而多突触性的联系则可存在于两种感光细胞与双极细胞之间、多数双极细胞与大多数神经节细胞之间。因而只有一小部分锥状细胞与神经节细胞之间可能有一对一的联系(即单线联系)。视网膜内除有三层纵行联系的神经细胞之外,还有起横向联系作用的细胞:第一种是水平细胞,位于内颗粒层,其细胞突较长约为100μm,横向联系于外丛状层各锥状细胞与杆状细胞基底部之间;第二种是无长突细胞(Amacrine cells),细胞体位于内颗粒层,其轴突与各神经节细胞的树突相联系。这两种细胞构成网膜内细胞之间横的联系。中央凹部锥状细胞与神经节细胞虽有一对一的联系,但不排除通过水平细胞和无长突细胞等与其他神经节细胞有某种间接联系。

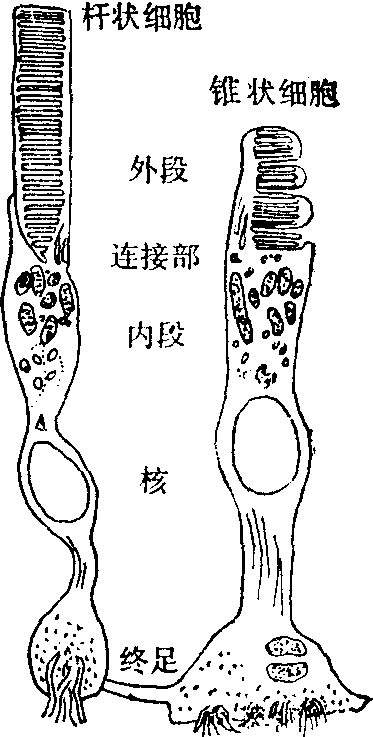

杆状细胞和锥状细胞杆状细胞和锥状细胞 (图1)是视网膜的两种不同感光细胞,锥状细胞较少,约六百万个,细胞感光端呈圆锥形,锥的粗细也不一样,分布在视网膜中央凹部的,锥体很细,有些象杆状细胞。杆状细胞的数目很多,约有一亿二千万个,细胞的感光端呈细杆状。

两种感光细胞在视网膜上分布的部位和它与双极细胞、神经节细胞之间的联系方式都有很大差别。在眼球后极偏外侧的视网膜表面上,有一小块直径约为2.25mm的黄棕色区,称为黄斑。黄斑的中央部分视网膜很薄,称中央凹,直径约有0.5mm,在这里只有细长型的锥状细胞彼此紧密地挤在一起,每个锥状细胞的感光端占的面积很小。另一特点是,这里的锥状细胞与双极细胞形成一对一的突触联系,这种双极细胞与神经节细胞也是以一对一的方式相联系的。这样,每一个锥状细胞就可能占有一条视神经纤维。而在其他部位,锥状细胞与杆状细胞往往都混杂在一起,多由几十个锥状细胞与一个双极细胞相联系,再由若干个双极细胞与一个神经节细胞相联系。也有的锥状细胞和若干个杆状细胞同时与一个双极细胞相联系。愈靠近视网膜的外周部,锥状细胞的密度越稀疏,到将近眼球赤道部的视网膜几乎全是杆状细胞,这里常常是由几十个到二百个以上的杆状细胞和一个双极细胞相联系。每一神经节细胞又同更多的双极细胞相联系。

图1 电子显微镜下哺乳类动物视网膜的杆状细胞及锥状细胞的结构(模式图)

明视觉和暗视觉——二重视觉学说 人眼视网膜的两种感光细胞在功能上有所不同。杆状细胞在暗光时起作用,锥状细胞在强光时起作用。锥状细胞除感受强光外,还可辨别光波的长短(即辨别颜色)。有些动物的视网膜只有一种感光细胞,如蝙蝠和猫头鹰的视网膜只有杆状细胞,这些动物不能辨别颜色,但对弱光较敏感,因而适于夜间活动。还有些动物(如鸡)的视网膜主要是锥状细胞,它只能在日间活动,但可能有色觉。人的视网膜则二者都具备,通过适应(暗适应及明适应)使两者均能发挥作用。当人在晚间或很暗的环境下,即照明度在0.11x(Lux)以下或月光下进行活动时,主要靠杆状细胞起作用,此时尚能看到物体,而对微细结构则辨别不清,这就叫暗视觉。当人在亮环境下,即白昼光线下活动时,靠锥状细胞起作用,不仅能看到物体,而且对物体的形态结构和颜色都能看得清楚,这就称为明视觉。生理学上称在弱光下尚能看到物体的能力的限度为对光敏感度,称在强光下能清晰地辨别物体形态结构的能力的限度为视敏度。

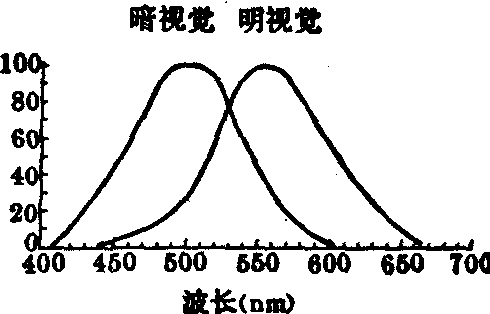

若用光强相同、波长不同的光,测定明视觉条件下人的亮度判别感觉(主观感觉),认为波长560nm的光最亮,短于或长于此波的光线都逐渐变暗;在暗视觉的条件下,经过完善的暗适应之后进行测定,认为波长为500~505nm的光线最亮。这种在暗环境下亮度觉从560nm移到505nm的现象,称为浦肯野位移 (图2),在图中,两个曲线是以其各自的最大亮度为100来绘制的。浦肯野位移也提示视网膜有两种感光细胞,它们最敏感的单色光波长不同。所谓二重视觉学说即认为正常人眼视网膜具有两种功能不同的感光细胞,其中杆状细胞与暗视觉有关,锥状细胞与明视觉有关。

图2 暗视觉和明视觉的亮度曲线

视觉的光化学反应 杆状细胞的外段(杆部),是若干层迭起来的盘状结构(图1)。小盘的膜上含吸收光线的化学物质,这就是视紫红质,它主要由视黄醛和视蛋白组合而成。在暗处,视紫红质呈鲜红色,经光照迅速变黄继而变白。视紫红质的吸收光谱有一定的范围,最大吸收光谱是在500nm。试管内测得,视紫红质的最大吸收光谱与暗适应后视网膜亮度曲线的最高峰部位是很吻合的。因而判定视紫红质确是杆状细胞中的光敏色素。

视紫红质吸收一定的光能后即分解为视黄醛及视蛋白,大约每吸收一个量子的光即可使一个分子的视紫红质分解,同时释放出能量,使杆状细胞兴奋,产生超极化型的感受器电位。视紫红质分子中的视黄醛为11-顺型视黄醛,可见光分解后所产生的视黄醛为全反型视黄醛(一种异构体)。视黄醛是维生素A类化合物,如果血液中维生素A含量不足,可导致视紫红质合成障碍,发生夜盲症。

至于锥状细胞内的感光物质,至今尚不如视紫红质那样明确。从形态上看,锥状细胞的外段虽呈锥形,但它的结构也象迭起来的盘状结构,只不过较短且锥尖部的盘也较小罢了。有人从鸡的视网膜 (感光细胞主要是锥状细胞)里曾提出过少量类似于视紫红质的感光物质,称视紫蓝质(锥素,Iodopsin)。其含量很少,尚不及视紫红质的百分之一(0.1%~1%)。它的最大吸收光谱是在波长560~575nm,这与人在明视条件下亮度曲线的最高峰部位也是一致的。近来有人用显微分光光度计测定法,证实人的视网膜锥状细胞内的色素有三种: 最大吸收光谱的波长为分别为570nm (感红色素),535nm (感绿色素),455nm (感蓝色素)。这三种色素并非共同包含在同一个锥状细胞内,而是每个锥状细胞只含有三种色素中的任何一种。据推断,这些物质的光化学反应可能和视紫红质相似。

- 图海是什么意思

- 图海是什么意思

- 图灵是什么意思

- 图灵是什么意思

- 图灵机是什么意思

- 图灵机是什么意思

- 图灵,阿兰·马西森是什么意思

- 图片专版是什么意思

- 图片-绘画技术是什么意思

- 图特摩斯三世是什么意思

- 图特摩斯三世对亚细亚的战争是什么意思

- 图王不成,其弊犹可以霸是什么意思

- 图理琛是什么意思

- 图理琛是什么意思

- 图理琛是什么意思

- 图理琛是什么意思

- 图理琛是什么意思

- 图瑟是什么意思

- 图瓦岩(方解霞石岩)是什么意思

- 图瓦语是什么意思

- 图甘是什么意思

- 图甘是什么意思

- 图甘是什么意思

- 图甘是什么意思

- 图甘可汗是什么意思

- 图画是什么意思

- 图画字典(一)是什么意思

- 图画展览会是什么意思

- 图画故事是什么意思

- 图画故事是什么意思

- 图画故事测验是什么意思

- 图画纸是什么意思

- 图画见闻志是什么意思

- 图画见闻志是什么意思

- 图画见闻志是什么意思

- 图画见闻志是什么意思

- 图画见闻志是什么意思

- 图画见闻志是什么意思

- 图画见闻志是什么意思

- 图画见闻志是什么意思

- 图登衮噶南杰是什么意思

- 图的度序列是什么意思

- 图的点染色和边染色是什么意思

- 图瞻是什么意思

- 图示是什么意思

- 图示法是什么意思

- 图示管理法是什么意思

- 图示题是什么意思

- 图穷匕见是什么意思

- 图穷匕见是什么意思

- 图穷匕见是什么意思

- 图穷匕见是什么意思

- 图穷匕见是什么意思

- 图穷匕见的历史故事——荆轲刺杀秦王案是什么意思

- 图穷匕首见是什么意思

- 图穷匕首见是什么意思

- 图穷匕首见(1)是什么意思

- 图章印鉴检验是什么意思

- 图算法是什么意思

- 图纸是什么意思