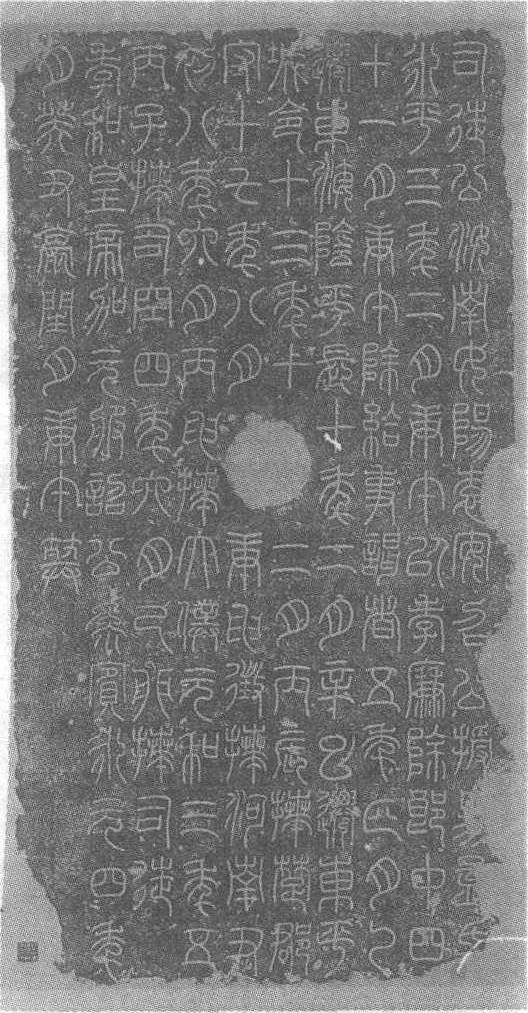

袁安碑

该碑用笔有一个显著的特征,就是体现了“逆势”的作用。如“司”“徒”两字的横画起笔、收笔,用的都是裹锋,“欲左先右”,从而把锋“藏”在里面。同时,在这种无形之势的导引下,通过婉曲而流畅的线条,将字的结构组合起来,形成了气脉流转的“活的生命体”。

该碑的结体尽管形式上仍具有沿袭秦篆匀圆整齐的特点,但其笔势瘦劲飘逸,宽展飞动,而又略带纵势的趋向,则可以窥见其由篆书向隶书发展的微妙轨迹。如“司徒”两字,它们无论在用笔和结体上,似乎都已摆脱了秦篆那种呆板机械的匀衡行笔,而是讲究提按顿挫,流露出一种微微起伏的波状,这种波状则正是隶书“一波三折”的先兆体现。因而,呈现在该碑和《袁敞碑》中的艺术魄力,就不仅具有秦篆那种“青藤倒悬”之势,更有汉隶逸趣横生、醇香扑鼻的意味了。

袁安碑

东汉永元四年(公元92年)二月立。全称《汉司徒袁安碑》。高153厘米,宽74厘米。出土地不详,明万历二十六年(公元1598年)三月被人移置河南偃师县辛家村牛王庙内作供案,民国十八年(公元1929年)庙改成小学,发现了石上刻字。今存河南省博物馆。碑文为小篆体,10行,行存15字,结体宽博舒展,点画劲瘦飞动,笔势雄健流畅,是汉篆中上乘之作。北京故宫博物院藏此碑拓本。

246 袁安碑

东汉篆书碑刻。今称《汉司徒袁安碑》。和帝永元四年(92)立。明万历二十六年(1598)间在河南偃师辛家村牛王庙作供案,因碑面向下,不为人知,1929年夏,村童仰卧其下纳凉,发现石上刻有文字,村人任继斌遂以拓本流传,始为人知。10行,每行15字,书法厚重雄茂,结体微方。此碑因发现较晚,锋颖如新,为学篆者取法善本,有影印本行世。

袁安碑

立于东汉和帝后,出土地不详。明万历二十六年(1598)三月,被移置于河南省偃师县辛村牛王庙作供案。1930年夏,发现碑中有铭文,始有拓本流行。以后辗转流失。1961年再次发现于偃师县扒头乡。现存该碑上下皆残。残高1.39米,宽0.73米,厚0.21米,中部有穿,字为篆体。碑侧有明万历二十六年题字。袁安,《后汉书》有传,与碑文大体相同,而碑文所述,可补原传之缺。马衡《凡将斋金石丛稿》、容庚《古石刻拾零》对此碑有考释。碑全文为:“司徒公汝南安阳袁安召公,授易孟氏 。 永平三年二月庚午,召孝廉,除郎中。 四

。 永平三年二月庚午,召孝廉,除郎中。 四 十一月庚午,除给事谒者。五年正月乙□,迁东海阴平长。十年二月辛巳,迁东平任城令。十三年十二月丙辰,拜楚郡太守。十七年八月庚申,征拜河南尹。

十一月庚午,除给事谒者。五年正月乙□,迁东海阴平长。十年二月辛巳,迁东平任城令。十三年十二月丙辰,拜楚郡太守。十七年八月庚申,征拜河南尹。  初八年六月丙申,拜太仆。 元和三年五

初八年六月丙申,拜太仆。 元和三年五 丙子,拜司空。 四年六月己卯,拜司徒。孝和皇帝加元服,诏公为宾。永元四年三月癸丑,闰月庚午葬。”

丙子,拜司空。 四年六月己卯,拜司徒。孝和皇帝加元服,诏公为宾。永元四年三月癸丑,闰月庚午葬。”

袁安碑

東漢·永元四年(92)刻。明·萬曆二十六年(1598),為人移置河南偃師縣西南約三十華里之辛家村東牛王廟中,置作供案,因字在下面,無人知為碑刻。民國十九年(1930)夏始發現,存偃師縣。但有古籍記在徐州百里外,故有偽作之說。碑文為篆書十行,行十六字,因下截殘損,行各缺一字,僅存一百三十九字。碑側有明·萬曆二十六年(1598) 題名。碑字結構寬博,筆畫較瘦,書體與 〈袁敞碑〉如出一手。容庚、馬衡認定係漢刻,衡所著《凡將齋金石叢稿》中,有《漢司徒袁安碑跋》,可資參稽。但就是碑體勢整正,布置劃一而言,漢刻之說尚值疑也。→見【袁敞碑】

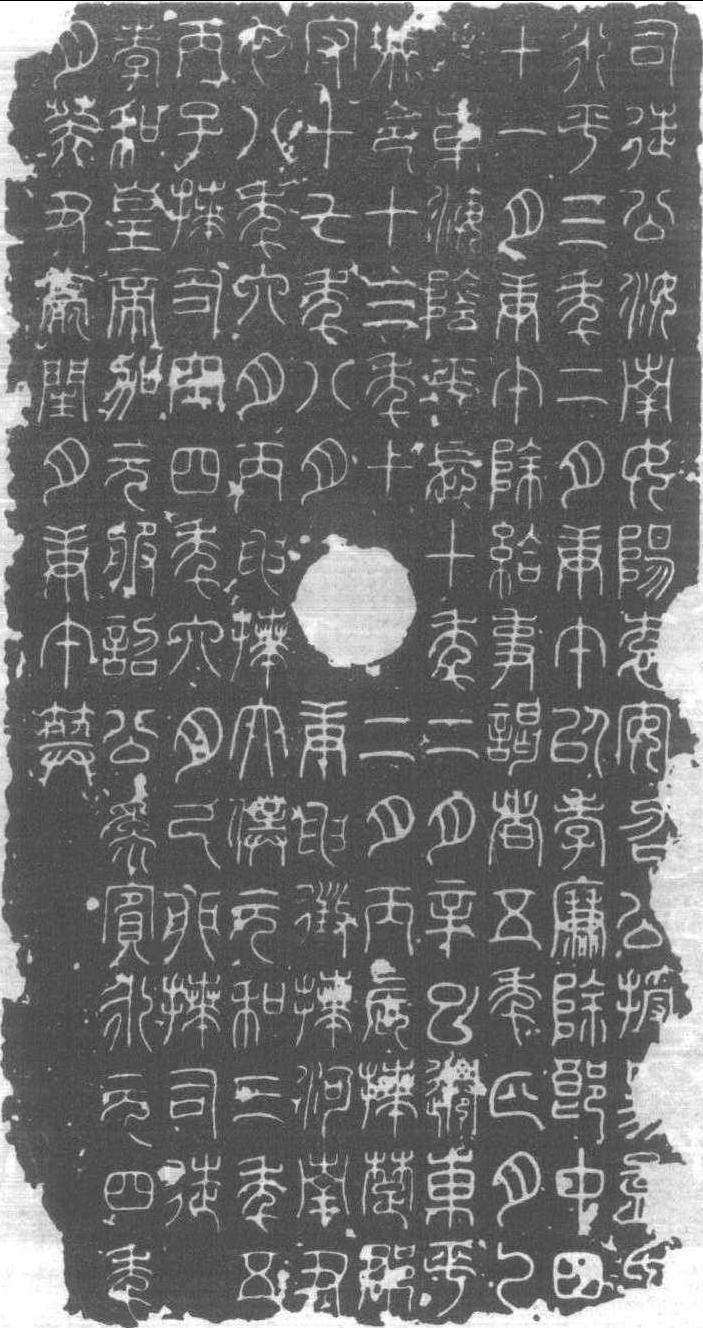

袁安碑 (局部)

- 加门迪亚是什么意思

- 加隆内是什么意思

- 加雷特是什么意思

- 加雷特是什么意思

- 加额法是什么意思

- 加馈电阻制动是什么意思

- 加香是什么意思

- 加马是什么意思

- 加马拉是什么意思

- 加马拉是什么意思

- 加马拉是什么意思

- 加鲁是什么意思

- 加麦清真寺是什么意思

- 加麻车康是什么意思

- 加麻车康是什么意思

- 务是什么意思

- 务是什么意思

- 务是什么意思

- 务是什么意思

- 务中药性是什么意思

- 务中药性是什么意思

- 务中药性是什么意思

- 务光自投于深渊兮,不获世之尘垢。是什么意思

- 务光让天下(务光逃名)是什么意思

- 务光负石自沈是什么意思

- 务农是什么意思

- 务台理作是什么意思

- 务台理作是什么意思

- 务垟乡是什么意思

- 务外是什么意思

- 务大是什么意思

- 务头是什么意思

- 务头是什么意思

- 务实是什么意思

- 务川仡佬族苗族自治县是什么意思

- 务川仡佬族苗族自治县概况是什么意思

- 务川仡佬族苗族自治县自治条例是什么意思

- 务成子是什么意思

- 务成子萤火丸是什么意思

- 务施是什么意思

- 务本是什么意思

- 务本是什么意思

- 务本书堂是什么意思

- 务民之义,敬鬼神而远之是什么意思

- 务经是什么意思

- 务虚与务实是什么意思

- 务达海是什么意思

- 务银籼是什么意思

- 务须是什么意思

- 劣是什么意思

- 劣势是什么意思

- 劣势或优势分析法是什么意思

- 劣变茶检验是什么意思

- 劣后债权是什么意思

- 劣后破产债权是什么意思

- 劣味乳菇是什么意思

- 劣味乳菇是什么意思

- 劣展是什么意思

- 劣币驱逐良币规律是什么意思

- 劣币驱逐良币论是什么意思