补子

明清时缀于官服上表示品级的图案纹饰。始定于明代,《明史·舆服志三》: “二十四年定公、侯、驸马、伯服绣麒麟、白泽,文官一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品云雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品㶉𪄠,八品黄鹂,九品鹌鹑,杂职练雀,风宪官獬豸;武官一品二品狮子,三品四品虎豹,五品熊罴,六品七品彪,八品犀牛,九品海马。”然而,明代实际穿用并未严格按规定,以致朝廷后又下令对锦衣卫指挥侍卫者、官民服色等作补充规定,如“嘉靖六年,复禁中外官不许滥服五彩妆花织造、违禁颜色”(《明史·舆服志三》)。从小说中,我们也可看到西门庆(五品)所服补子往往越级。至于其他如舞、乐、工、吏等人,明代还用杂禽、杂花为“补子”,有些内臣、官眷还常做成各种“应景”补子(如灯景等)。唯到了清代,才作了严格规定,但仍保留了文绣禽鸟、武绣猛兽的特点。补子源于宋、元的动物织锦,在它作为品官专有纹饰后,一般有两种表达形式:将织绣物另制后缀于官服上;用提花、缂丝或彩绘等方法直接织成于官服材料上。例见第七回。

〗。

〗。

即胸背。

补子【同义】总目录

补子背胸

补子bǔzi

❶省称“补”。也作“黼子”。也称“绣胸”“歇胸”。明清官员、命妇礼服上的纹样标识。用金线或彩丝绣织成禽兽图像,也有织造的。补子源于宋、元的动物织锦,在它作为品官专有纹饰后,一般有两种表达形式:将织绣物另制后缀于官服上;用提花、缂丝或彩绘等方法直接织成于官服材料上。文官用禽,武官用兽,前胸及后背各缀一块,以区分文武职别及品级高低。其制始于明初。清承明制,亦将其缀于官服。然与明代略有区别。明代补子大者达40厘米;清代补子一般都在30厘米左右。明代补子织在大襟袍上,所以补子前后都是整块;清代补子是缝在对襟褂上,因此补子前片都在中间剖开,成两半块。明代补子以素色为多,底子大多为红色,上用金线盘成各种图案,五彩绣补较少见;清代补子大多用彩色,底子颜色很深,有绀色、黑色和深红等。明代补子四周,一般不用边饰;清代补子都装饰有花边。明代有些文官(如四、五、七、八品)的补子,常织绣一对禽鸟,而清代的补子都绣织单只禽鸟。清代皇子、宗王、贝勒、贝子等用圆形补子,其他皆用方形补子。命妇受封,亦得用补子,各从其父、夫之品以分等级。妇女所用补子,一般比男用小些,长宽在24~28厘米之间。明刘若愚《酌中志》卷一九:“初七日‘七夕节’,宫眷内臣穿鹊桥补子。”清福格《听雨丛谈》卷一:“丹陛乐人,大红缎宽袖袍,鹦鹉补,束绿绸带。”梁绍壬《两般秋雨庵随笔·补子》:“品级补子,定于洪武,行于嘉靖,仍用至今,汪韩门《缀学》言之详矣。”俞樾《茶香室丛钞·背胸》:“国朝刘廷玑《在园杂识》云:‘朝衣公服,俱用补子。绣仙鹤锦鸡之类,即以鸟纪官之义。’……按补子之名,殊无意义,宜称背胸为是。”《儿女英雄传》第三十七回:“因此,师老爷也就‘居移气,养移体’起来……买了一幅自来旧的八品鹌鹑补子,一双脑满头肥的转底皂靴。”

❷明清时于品服之外随时依景而制的徽饰。清梁绍壬《两般秋雨庵随笔·补子》:“刘若愚《芜史》称宫眷内臣,腊月廿四日祭灶后,穿葫芦补子;上元,灯景补子;五月,艾虎毒补子;七夕,鹊桥补子;重阳,菊花补子;冬至,阳生补子;此则在品服之外,随时戏为之者。”

.jpg)

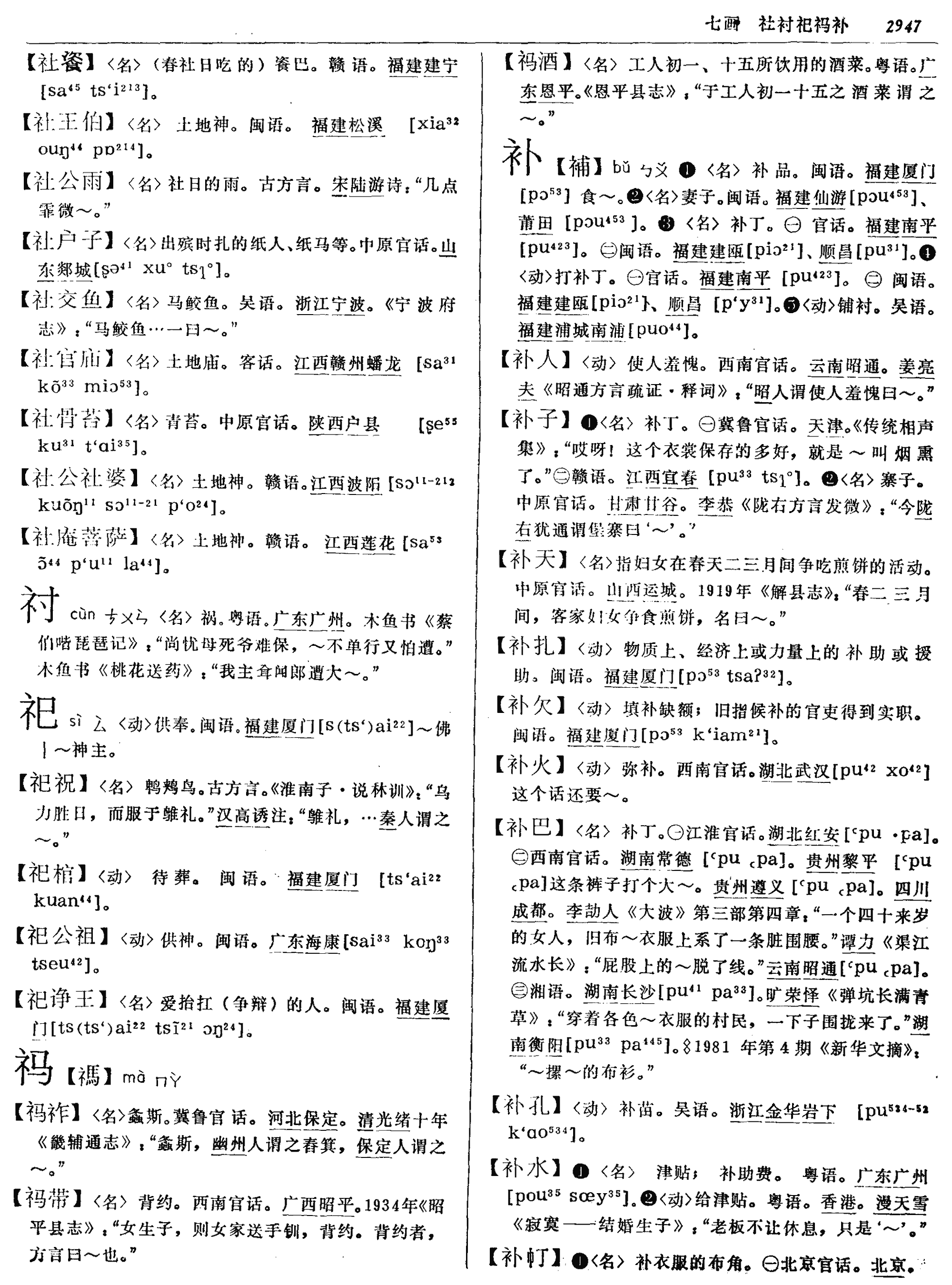

清代文官补子纹样

(《中国古代服饰史》)

文官补子。自左至右,再自上而下上一品鹤,二品锦鸡,三品孔雀、四品雁、五品白鹇、六品鹭鸶、七品鸂鶒、八品鹌鹑、九品练雀、都御史獬豸。

.jpg)

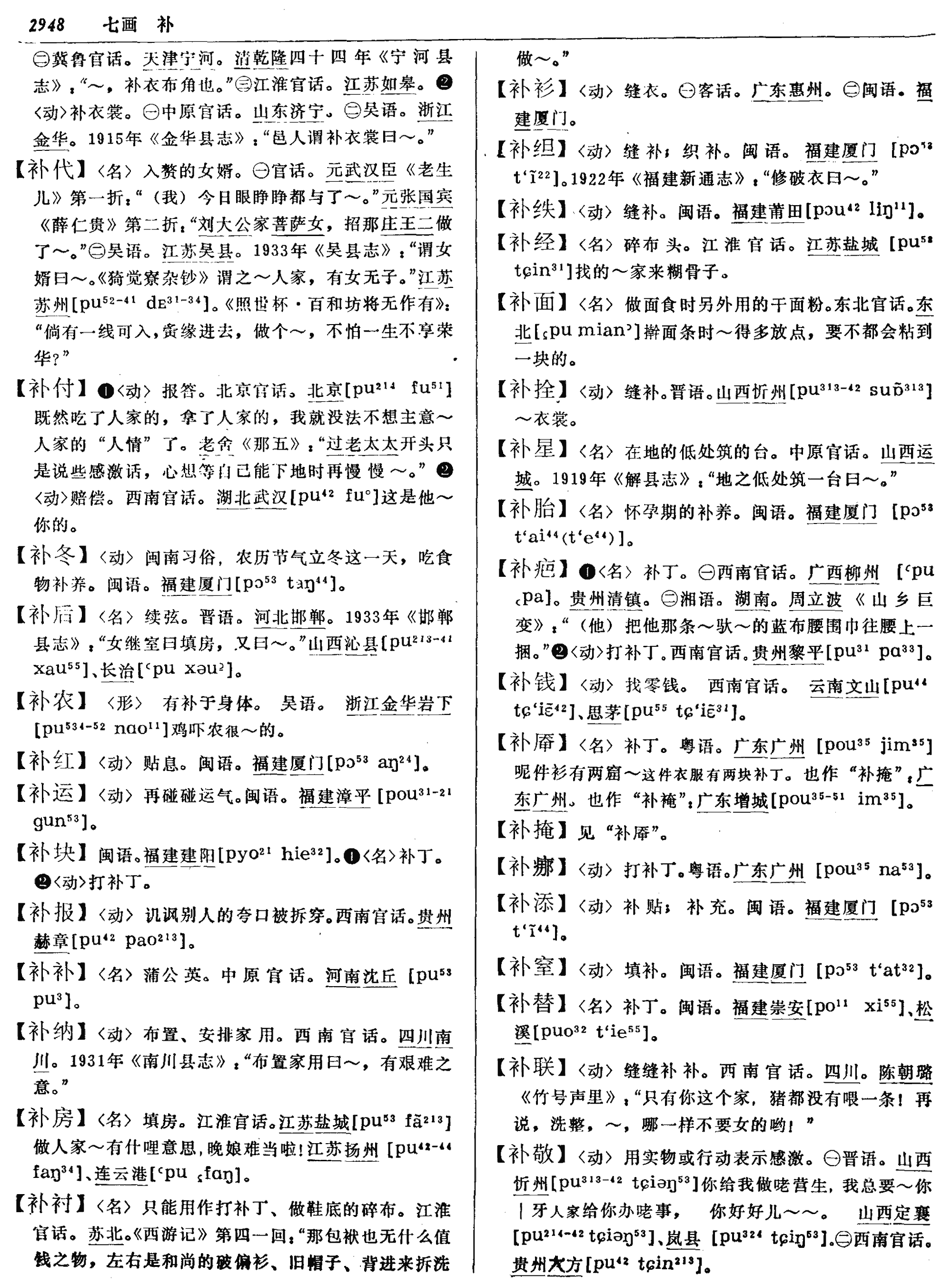

清代武官补子纹样

(《中国古代服饰史》)

武官补子。自左至右,再自上而下。上武一品麒麟、二品狮、三品豹、四品虎、五品熊、六品彪、七品八品犀、九品海马。亲王五爪金龙,从耕农官彩云捧日。

补子

清朝官员官服上的品级徽识之一。官服饰补之制始自关外时后金天命六年(1621),初定,诸贝勒饰四爪蟒纹;都堂、总兵官、副将饰麒麟纹;参将、游击饰狮子纹;备御、千总饰彪纹。顺治年间有改变,至乾隆朝渐至完备,形成定制。文武官员于补服的胸背部位各缀绣一块补子,上彩绣禽兽图案,以别爵秩。分圆、方两种,约30公分左右,色尚深,底子多用绀、黑及深红等色,四周缀以花边,或织或缂丝彩色禽兽图案,四周间以五彩瑞云,其尺寸、图案均有严格规定,官员按品级自备,文官饰单只禽,武官饰单只兽,前补两片组成(因补服为对襟),上端边缘与胸前第二纽相齐,后补为整片,缀于背后,故又称“背胸”。亲王至贝子为圆补,国公以下为方补,亲王为五爪龙纹,胸背部饰正龙各一团,两肩饰行龙纹各一团。郡王饰五爪行龙纹,两肩及胸背部各一团。贝勒饰四爪正蟒纹两团,胸背部各一团。贝子饰四爪行蟒两团,胸背部各一团。固伦额驸与贝子同。镇国公饰四爪正蟒两方,胸背部各一方,辅国公、和硕额驸、民公、侯、伯之制与镇国公同。文官一至九品之方补依次为,仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、鸂鶒、鹌鹑、练雀,未入流官制同九品官。武官一至九品之补纹饰依次为:麒麟、狮子、豹、虎、熊、彪,七、八品饰犀牛,九品饰海马。凡都御史、副都御史、各省按察使、各道俱饰獬豸补。

补子

清代满、汉官员补服上绣有禽兽图案的品级徽识。因分绣于胸背部,故又称“背胸”。分圆、方两种,约30公分左右,色尚深,底子多用绀、黑及深红等色,四周缀以花边,或织或缂丝彩色禽兽图案,皇家宗室所用均由江南三织造(苏州、杭州、南京)定做进贡,尺寸、图案均有严格规定,官员补子则按典章自备,清代有专卖补子的店铺。

补子

又叫“背胸”。明清两代王公品官官服的前胸后背上缀绣的鸟兽纹样图案。有品级的区别。补子的起源,当追溯到唐朝。武则天当朝时,颁赐了一种叫 “绣袍”的官服。即在文武官员的官服上,绣上不同的纹样,文官绣禽,武官绣兽,以此来分别文武官员的品级。这应是明清时期补子的雏形。据《明会典》记载,明洪武二十六年 (1393),订文武官常服和补子: “公、侯、驸马、伯,麒麟、白泽,文官一品、二品仙鹤、锦鸡; 三品、四品孔雀、 云雁; 五品白鹇; 六品、 七品鹭鸶、 㶉; 八品、九品黄鹂、鹌鹑、练鹊。风宪官 (法官) 用獬豸。武官一品、二品狮子; 三品、四品虎豹; 五品熊罴; 六品、七品彪; 八品、九品犀牛、海马。”明朝补子前胸、后背均为方形,最大长宽为40公分,用金线盘成各种规定的图案,织在大襟袍上。补子大多为素色,红色为底,四周没有边饰。一些文官(如四、五、七、八品) 的补子还常常织绣成一对禽鸟。后金努尔哈赤仿明制,令后金官员也着绣补之服,以辨等级。规定贝子补子为四爪蟒子; 督堂、总兵官、副将为麒麟补; 参将,游击为狮子补; 备御、千总为带彪补。清代官服中关于补子的规定更具体、详细。按《清会典》规定,清朝补子分圆形补和方形补两种。贝子以上皇亲,补子为圆形,织绣龙、蟒图案; 国公以下至各级文武官员补子为方形,织绣鸟兽图案。文官一品,绣仙鹤; 二品锦鸡;三品孔雀; 四品云雁; 五品白鹇; 六品鹭鸶; 七品㶉; 八品鹌鹑; 九品练雀。 武官一品, 绣麒麟;二品狮子; 三品豹; 四品虎; 五品熊; 六品彪; 七品、八品犀牛; 九品海马。都察院、按察司官员,不论品级,俱饰獬豸补。清朝补子大小一般在30公分左右,因是缝在对襟褂上,所以补子的前片分为两个半块。后片是整片。补子多用黑色、深红等深色为底,上用彩色线织绣图案,不论鸟兽,全部绣单只。补子的周围还饰有花边。清代命妇的礼服也要绣补。纹样一般依丈夫或儿子的品级而定。较男子的补子为小,约在24~28公分之间。武官的母、妻补子不用兽纹,改用鸟纹,意为妇女柔弱文雅,不必尚武。

清代文二品锦鸡纹方补

补子

〈名〉(1)明清时官服的前胸和后背上用金线或丝线绣缀的鸟兽图像(文官绣鸟,武官绣兽),以表示不同的职官品级。

《金》三八: 西门庆穿着青绒狮子~坐马,白绫袄子。又六八: 安郎中穿着妆花云鹭~圆领,起花萌金带。

《醒》八三: 你要舍的银子,爽利加他中书,体面也好,银带,鸂鶒~,写拳头大的帖子拜人。

《聊·墙》四: 赵氏说:“你没见,且是还有前后~的哩。”

(2) 富家女子上衣上刺绣的图案。

《金》七: 妇人出来,上穿翠蓝麒麟~妆花纱衫,大红装花宽栏。又四十: 先裁月娘的……一套大红段子遍地金通袖麒麟~袄儿,翠蓝宽拖遍地金裙。

- 裁锦是什么意思

- 裂是什么意思

- 裂是什么意思

- 裂 破裂是什么意思

- 裂冠毁冕是什么意思

- 裂冠毁冕是什么意思

- 裂冠毁冕是什么意思

- 裂冠毁冕(拔本塞源)是什么意思

- 裂冠毁冕,拔本塞源是什么意思

- 裂区设计是什么意思

- 裂变是什么意思

- 裂变是什么意思

- 裂口理论是什么意思

- 裂口鲨是什么意思

- 裂叶榆是什么意思

- 裂叶牛扁是什么意思

- 裂叶牛扁是什么意思

- 裂叶秋海棠是什么意思

- 裂叶秋海棠是什么意思

- 裂叶马尾藻是什么意思

- 裂叶马尾藻是什么意思

- 裂土是什么意思

- 裂土分茅是什么意思

- 裂土分茅(分茅裂土、分茅胙土)是什么意思

- 裂地是什么意思

- 裂头蚴是什么意思

- 裂头蚴病是什么意思

- 裂帛是什么意思

- 裂断长的计算是什么意思

- 裂果1是什么意思

- 裂殖藻类是什么意思

- 裂流是什么意思

- 裂流是什么意思

- 裂点是什么意思

- 裂片石莼是什么意思

- 裂片石莼是什么意思

- 裂环环烯醚萜甙是什么意思

- 裂理是什么意思

- 裂生胚是什么意思

- 裂眦是什么意思

- 裂石响惊弦是什么意思

- 裂离线理(剥离线理)是什么意思

- 裂笛妙技是什么意思

- 裂繻是什么意思

- 裂纹是什么意思

- 裂纹是什么意思

- 裂纹是什么意思

- 裂纹是什么意思

- 裂纹体弹性波散射是什么意思

- 裂织是什么意思

- 裂缝是什么意思

- 裂缝型油田开发特征是什么意思

- 裂缝性致密油气储集层是什么意思

- 裂缯笑是什么意思

- 裂脑研究是什么意思

- 裂腹鱼是什么意思

- 裂裳裹足是什么意思

- 裂褶菌是什么意思

- 裂褶菌是什么意思

- 裂谷是什么意思