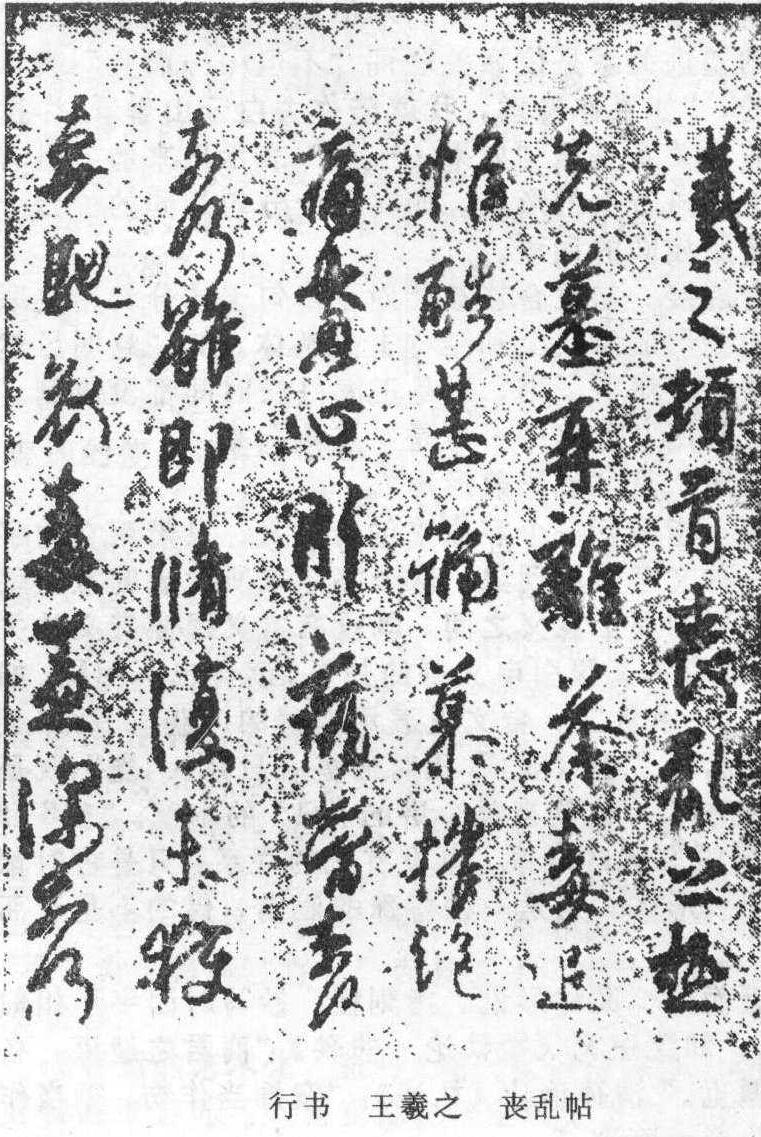

行书

为补救楷书的不便书写和草书的难于辨认而产生的一种字体,笔势不象草书那样潦草,也不如楷书那样工整。相传始于汉末,流行至今。楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”。

行书

古代书体。介于草书、楷书之间,既不象草书那样潦草,也没有楷书那样端正。一般认为,它始于汉代刘德升、晋代卫恒《四体书势》:“魏初有钟(繇)、胡(昭)二家为行书法,俱学之刘德升,而钟氏小异。钟繇三体,其一为‘行押书’,即‘行书’也。而后二王造其极,遂大行于世。”行书分“真行”、“草行”二种,刘熙载《艺概·书概》:“行书有‘真行’,有‘草行’。真行近真而纵于真,草行近草而敛于草。”王羲之的《兰亭序》公推为行书第一法书。

行书

汉字字体之一。 产生于东汉末, 是一种介于草书和楷书之间的字体。近楷而不拘,近草而不放。虽有连笔但各字独立。 它兼有楷书和草书的优点, 比楷书好写, 比草书易认。 所以从魏晋以来, 一直是人们日常使用最广泛的字体,流传至今。

通稱“行卷”。明清時期八股文選本,爲舉人之作。明隆慶五年辛未,張居正主會試,欲去繁蕪以歸雅正,首拔鄧以讚、黄洪憲,刊其行卷程式天下。清·李調元《制義科瑣記·酒芝》:“[李太虚]以典試復命過吳門……是時(吳)梅村亦登賢書,因購吳行卷,擕以北上,爲延譽京師。”《儒林外史》第二十回:“考卷、墨卷、房書、行書,名家的稿子……共是九十五本。”清·紀昀選《房行書精華》,即房稿與行卷之精選本。

行书【同义】总目录

行书行押

行书

为了补救楷书的不便书写和草书的不易辨认而产生的一种字体。晋代已经流行。它简化楷书笔画,兼采草书联绵笔法,笔势不象草书那样潦草,也没楷书那样工整,是一种介于草、楷之间的字体。写得规矩点,楷法多于草法的,叫行草。行书比楷书易写,比草书易认,切合实际应用,流传至今,仍是应用最广泛的字体。

楷书←→行书 草书kǎi shū ← → xíng shū cǎo shū

楷书:现在通行的汉字手写正体字的一种汉字字体。

行书:形体和笔势介于草书和楷书之间的一种汉字字体。

草书:笔画相连,写起来潦草的一种汉字字体。

【例】 汉朝末年又出现一种新字体,笔画比隶书平直一些,结构比隶书方正一些,叫作楷书。(张志公等:《汉语知识》) 草书笔画简单,可是曲折很多,不容易写,也不容易认。(同上) 行书写起来比楷书快,又不象草书那么难认,人们很喜欢用。(同上)

行书

分别介于隶书与隶草、真书与今草间的一种手写字体,取其简捷流行之意。张怀瓘《书断》说行书是东汉桓、灵帝时颍川人刘德昇所造。其实,从大量汉代简帛文字材料看,隶书兴起,相应的行书和草书也随之产生,因为都有书写便捷这个同样的目的。行书分别是对隶书与隶草、真书与今草的综合,是自然而逐渐形成的比较切用的手写字体。刘德昇可能只是介于隶书与隶草间的隶行的一位书法家而已。行书没有一定准则,写隶书的行书就叫“隶行”,写得接近楷书的就叫“行楷”或“今行”,接近草书的就叫“行草”。王羲之的《兰亭序》帖(现存为唐代摹本)被奉为行书之冠。

行书

介于楷书和草书之间的一种字体。成熟于魏晋。既接受了今草的影响,又保存了楷书的字体。唐·张怀瓘《书断》: “行书非草非真,在乎季孟之间。”它的书写速度比楷书快,而又不象草书那样难以辨识,故晋宋以来,一直是手写体的主要形式。行书的出现,是汉字形体演变的自然结果,是由汉字避难就易、避繁趋简的总趋势所决定的。

字体

字 书(正~;楷~;行~;草~;隶~;篆~)

汉字的一种书体:楷(小~;细~;工~)篆 草

汉字的楷书:真(~字;~草隶篆)

正体书法:真书 真楷 正字 正书 楷体 楷书 楷字 正楷

古代的一种字体:籀

各种字体:三真六草

周朝通行的字体:籀文 籀书 古籀

秦朝通行的字体:篆字 篆体 小篆 云书

大篆和小篆的统称:篆书

萧思话的行书和范晔的小篆:萧行范篆

细笔划的篆书:银针

汉朝通行的字体:隶(隶文;隶书;隶字;隶体) 今字 今文 云阳

隶书和草书:隶草

草体书法:草体 草书 醉草 醉书 醉帖

草书的一种:章草

奔放的草书:狂草 颠草

介于草、楷间的书法:行书

拼音文字的印刷体:正体

书法中一种瘦劲有力的字体:筋书

点画痴肥而无骨力的字体:墨猪

娟柔的字体:媚笔

字体丰满强劲:丰劲

字体劲瘦有骨力:峋嶙

字体瘦细而劲健:瘦硬

字体的笔瘦硬挺拔:骨立

字形细长而挺拔有力:瘦健

字体或笔墨雄健挺秀:峭拔

(同一种文字的各种不同形体:字体)

行书

亦称行押书。介于草书和正楷之间的一种字体。不象草书那样潦草,也没有正书那样端正,是社会上广泛使用的手写书体。讲究笔法连贯,笔势流畅,笔意轻快。楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”。相传始于汉末,流行至今。

行书

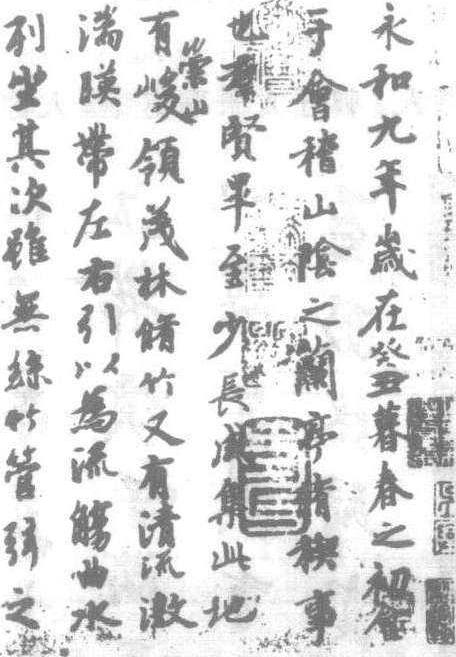

在楷书的基础上流畅便捷的书写。一般认为行书是东汉刘德升所创。行书中还包括行楷和行草。行书自汉代初创以来,沿用至今2000余年,其间名家辈出,有王羲之、王献之、颜真卿、杨凝式、苏轼、米芾、黄庭坚、赵孟.jpg) 、文征明、董其昌、王铎、傅山等。王羲之书《兰亭序》为“天下第一行书”,书于东晋永和九年(353),全帖28行,324字。

、文征明、董其昌、王铎、傅山等。王羲之书《兰亭序》为“天下第一行书”,书于东晋永和九年(353),全帖28行,324字。

行书

亦称“行押书”。相传为东汉刘德升所创。书体居乎草书、楷书之间,简便流畅,秀丽适观。《宣和书谱·行书叙》: “自隶法扫地,而真几于拘,草几于放,介乎两间者,行书有焉。于是兼真则谓之真行,兼草则谓之行草。” 《书断》引王愔语:“晋世以来,工书者多以行书著名。昔钟元常(繇)善行押书是也。尔后,王羲之、献之并造其极焉。”并称钟书“丰赡妍美,风流婉约,独步当时”。对行书的书写,南宋姜夔认为,行书“以笔老为贵,少有误失,亦可辉映。所贵乎浓纤间出,血脉相连,筋骨老健,风神洒落,姿态具备”(《续书谱》)。

行书

亦称“行押书”。相传为东汉刘德升所创。书体居乎草书、楷书之间,简便流畅,秀丽适观。《宣和书谱·行书叙》: “自隶法扫地,而真几于拘,草几于放,介乎两间者,行书有焉。于是兼真则谓之真行,兼草则谓之行草。” 《书断》引王愔语:“晋世以来,工书者多以行书著名。昔钟元常(繇)善行押书是也。尔后,王羲之、献之并造其极焉。”并称钟书“丰赡妍美,风流婉约,独步当时”。对行书的书写,南宋姜夔认为,行书“以笔老为贵,少有误失,亦可辉映。所贵乎浓纤间出,血脉相连,筋骨老健,风神洒落,姿态具备”(《续书谱》)。

066 行书

汉字一种书体的名称。指介于草书和楷书之间的流畅书体。行书始于楷书出现之后,晋代已经流行,是简化楷书笔画,兼采草书联绵笔法,书写效率比真书快,比草书易辨认的书体。从汉代至今,行书随着正体字的发展而在体势、笔意上有所变化,普通写信、写文稿、抄文件、记录等都用行书。成为适应性最强、应用范围最广、延续时间最长的书体。

行书

介于草书、正楷之间的一种字体。始于东汉,通行至现在。它是为了补救楷书的书写不方便和草书又难于辨认而形成的一种书体。笔势不象草书那样潦草,也没有正楷那样端正。楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”,在“行楷”和“行草”之间的叫“行书”。

行书xingshu

汉字的一种字体。行书始于汉末,晋代就已流行,与楷书一起并用至今。行书的特点介于草书和楷书之间,是兼采二者之长而形成的,既易书写,又易辨认,因此它是适应性最强,最易推行的一种字体。

行书是楷书的支派。最初它只是不很工整的楷书,后来融合了草书的连绵和楷书的工整,形成自己的特色,终于成为一种方便实用的新字体。行书弥补了草书难认和楷书难写的缺陷,字形如行云流水,流畅自如,成为人们常用的手写体。晋王羲之的《兰亭序》是行书的代表作。行书的产生,为汉字形体演变划了一个句号。自此以后,汉字形体进入稳固阶段,再也没有发生大的变化。

行书xingshu

介于楷书、草书之间的一种字体。此书体是楷书的快写化、活泼化。它易于辨认,书写便捷,既具有楷书的体势,又具有草书的简易。相传是后汉人刘德升所创造。行书一般分两种:

❶总体上,楷法多于草法,比较靠近楷书,称之为行楷。

❷草法多于楷法,比较靠近草书的,称之为行草。由于此书体独具形态,灵活多变,是实用性和艺术性结合得最好的字,所以,从产生至现在,上下一千年,一直盛行不衰,“书圣”王羲之即以其行书名垂千古,其作品保存在唐代僧人怀仁集书 《圣教序》 内。

行书Xingshu

文字学术语。汉字的一种书体的名称。是由楷书快写而形成的一种结构较为简约,笔画较为随便,但又不像草书那样潦草难认的书体。行书实际上是不够工整的楷书,由于它笔画时有连并,即“相间流行”,所以叫“行书”。行书出现于汉末,因为方便易写,又不难辨认,所以流传至今,成为历代使用最为广泛的汉字手写体。行书介于楷书和草书之间,楷法多于草法的称为“行楷”,草法多于楷法的称为“行草”。晋王羲之的《兰亭序》就是典型的行书。

行书Xingshu

行书是汉字字体之一,最为常用。唐·张怀瓘云:“不真不草,是为行书。”唐·韦续曰:“行书者,正书之讹也。”都为行书下了定义。晋·卫恒的《四体书势》云:“魏有钟(繇)胡(昭)为行书法,俱学于刘德昇,而钟氏小异。”刘德昇是东汉人。行书起于东汉,至东晋已经成熟。行书的范围较宽,近楷者为行楷,近草者为行草。王羲之的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。

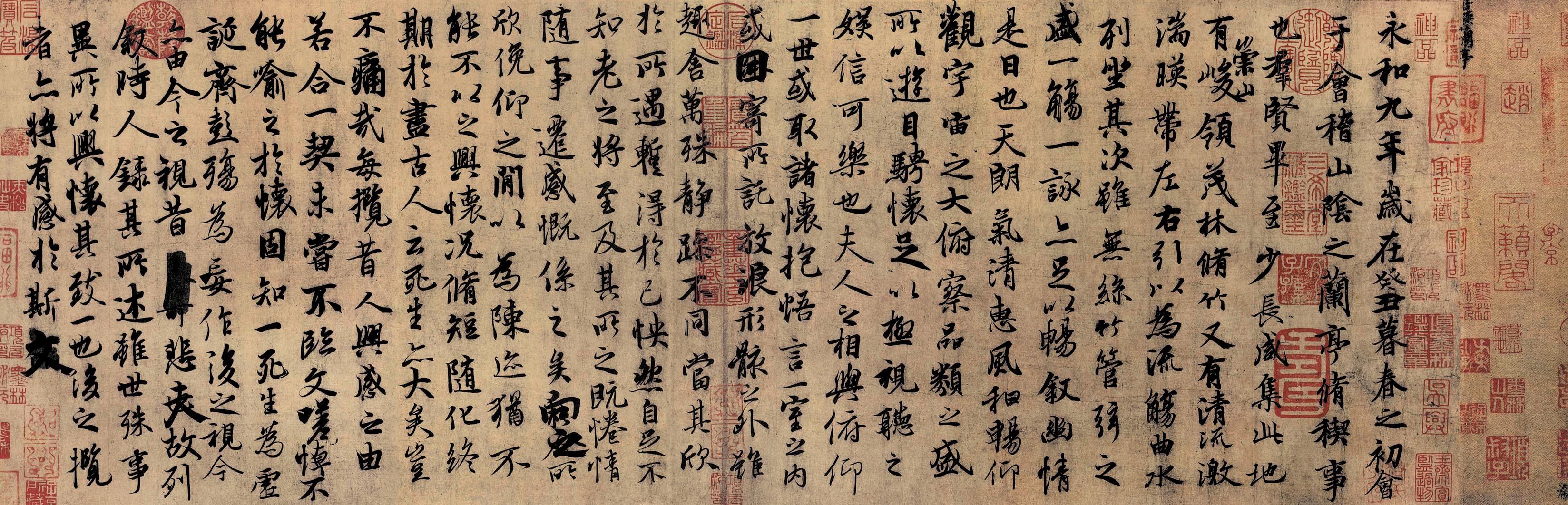

晋·王羲之《兰亭序》

行书

是介于楷书、草书之间的一种汉字字体,魏晋时就已经流行了。它是为补救楷书的不便快写和草书的不易认读的缺点而产生的。行书近于楷书却不像楷书那样拘谨,近于草书又不及草书那样潦草。它兼有楷草两体的优点:似楷不拘,似草不乱,书写快捷,易于辨认,因此容易通行,有极大的实用价值,是人们手书时的习用字体。

行书

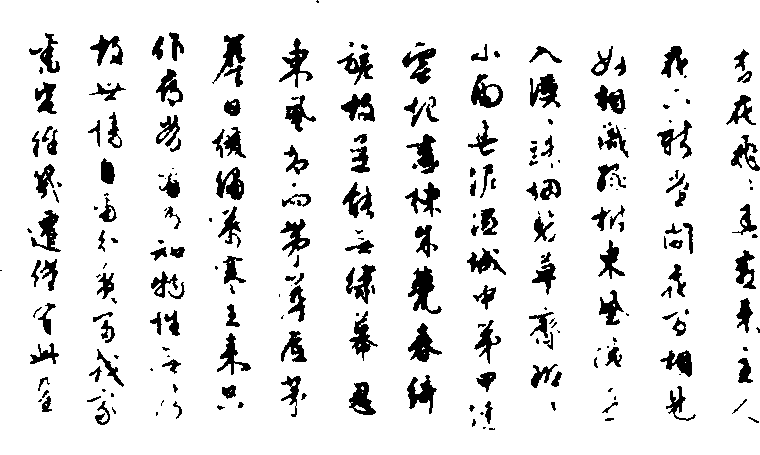

行书是汉字字体之一,最为常用。唐·张怀瓘说: “不真不草,是为行书。”唐·韦续说: “行书者,正书之讹也。”都为行书下了定义。行书起于汉,成熟于晋、唐,宋代盛行,至今应用不衰。晋·卫恒《四体书势》说: “魏有钟(繇)胡(昭)为行书法,俱学于刘德昇”。刘德昇是东汉人,他们的行书作品都已失传。行书的范围很宽,近楷者为行楷,近草者为行草。王羲之《兰亭序》被誉为“天下第 一行书”,其书秀雅飘逸,极尽变化之妙; 颜真卿《祭姪(侄)稿》被称为“天下第二行书”,其书雄豪朴茂,开辟了 二王之外的壮美书风; 苏轼《寒食帖》,纵横潇洒,天真自然,有浓郁的书卷气。

行书

一种介于楷书和草书之间的字体。笔势简易流行,故名。参见“艺术”中的“行书”。

行书

书体之一。是一种较楷书活泼简便,较草书规整易识,介于两者之间的书体。亦是人们广泛采用的一种书体。相传始于东汉,为二王(王羲之、王献之)所完善。形体近于楷书的称“行楷”,近于草书的称“行草”。参见“语言文字”中的“行书”。

行书

介于楷隶与草书之间的一种字体。相传为汉末刘德昂所创,至王羲之、王献之臻于完美,其体务从简易,相间流行,故称行书。具有简便,流动、写意和通俗的特点。它不但具有广泛的实用价值,而且具有很高的艺术性。由于行书的表现手法极其丰富,历史上不同时期出现许多不同流派的风格,出现不少名家,蔚为大观。故前人盛赞行书说:“挺然秀出,务于简易,情驰神纵,超越优游,临事制宜,纵意适便,有若风行雨散,润色开花,笔法体势中,最为风流者也。”

行书

行书

行书是书法诸体中出现最晚的书体,它介乎楷书和草书之间,相传始自汉末的刘德开。当时的楷书虽然易识但书写速度慢,而草书的线条盘绕难于识读,行书的特点在于对楷书方正端庄的结构和工稳的线条做流畅便捷的书写,使点、线之间略有连缀。近于楷书的又称之为 “行楷”;接近于草书的也称作 “行草”。行书的出现不仅提高了书写速度,而且为书法家更为自由地抒发艺术个性提供了广阔的天地,一经问世即成为广泛使用的书体。历史上从王羲之、王献之开始,几乎有成就的书法名家均擅写行书,其艺术特点常常受他们各自从事其它诸体创作的影响,宋代为行书艺术繁荣的时期。

行书

行书是书法诸体中出现最晚的书体,它介乎楷书和草书之间,相传始自汉末的刘德开。当时的楷书虽然易识但书写速度慢,而草书的线条盘绕难于识读,行书的特点在于对楷书方正端庄的结构和工稳的线条做流畅便捷的书写,使点、线之间略有连缀。近于楷书的又称之为“行楷”;接近于草书的也称作“行草”。行书的出现不仅提高了书写速度,而且为书法家更为自由地抒发艺术个性提供了广阔的天地,一经问世即成为广泛使用的书体。历史上从王羲之、王献之开始,几乎有成就的书法名家均擅写行书,其艺术特点常常受他们各自从事其他诸体创作的影响,宋代为行书艺术繁荣的时期。

行书行書xíng shū

汉字字体,形体和笔势介于草书和楷书之间。《伤寒身验方》引《晋书本传》:“王珉,字季琰,少有才华,善行书。”

行书xing shu

(of Chinese calligraphy) running script

行书xing shu

running style,a script of Chinese tradional writing

行书

running (/semi-cursive) script

行书

介于草书与正楷之间的一种汉字书体。亦称“行押书”,一般认为始作于东汉末年刘德升。从考古发现来看,地下出土的东汉中晚期一些朱书陶瓶上的文字,应是行书的滥觞。行书之行是行走的意思,取其快速、生动、活泼之意。它既有楷书的体势、点画,又较楷书行笔迅速,既有草书的简易、使转,又不像草书那样潦草难认。它是一种形体灵活多变的字体,如果写得规矩一点,相近于楷书的,就叫“行楷”,放纵一点,比较接近草书的,就叫“行草”。它书写简捷,又易于辨认,所以成为东汉以后最为常用的书体。东汉是行书的萌芽期,朱书陶瓶文字可为其代表。

行书

相传行书是由东汉末年著名书法家刘德升创立,几乎和楷书同时出现。他的魏国学生钟繇对此稍做修改。楷书书写较慢,仅用于公文或碑刻,而草书字迹潦草,不易辨认。因此,在公文草拟或一般人平时书信往来时出现了一种随意,不太端正的字体,即行书。行书可以看成是楷书的草化或草书的楷化。楷法多于草法的称为“行楷”,草法多于楷法的称为“行草”。

行书没有独立笔法,这是与篆、隶、草、楷最大的区别。同时,它也没有严格的书写规则。其最大特点是:不改变楷体的结构轮廓,不用或少用草化符号,而用连笔和省笔。因此行书亦被叫做楷书的手写体。行书的创作初衷同其他书体一样,也是源于书写者的实用要求,既能简易快速书写,又能通俗易懂,便于文字信息的流通交换。行书因其实用性和艺术性,自产生起就受到广泛欢迎,长盛不衰。

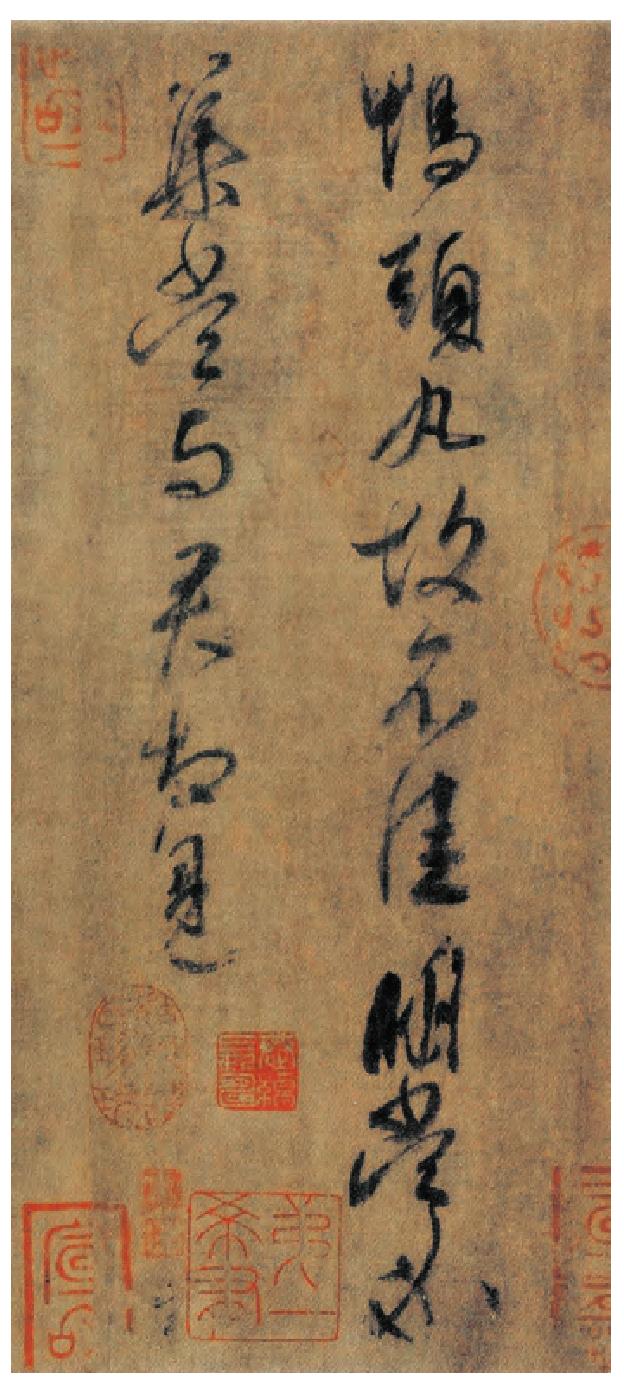

行书的“字”

王羲之的行书名作《鸭头丸贴》

行书萌发于两汉,成行于魏晋。至东晋产生了以王羲之、王献之为代表的行书风格。其代表作是被誉为“天下第一行书”的《兰亭序贴》,可惜原本没有流传下来。唐代中期至宋,颜真卿行书开一代新风,其著作《祭侄稿》被誉为“天下第二”。此后宋代的苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄均受其影响。明代晚期至清代,行书飞跃发展,出现了带群体性质的个性化行草书法家。用北碑笔法书写行书的民间碑书体风格也在此期间形成。

《兰亭序》是晋代书法大师王羲之于东晋穆帝永和九年(公元353年)为一次诗人聚会上所作诗集书写的序文手稿。全文共28行,324字。因其章法结构、笔势字态完美绝伦,被历代书法家誉为“天下第一行书”。相传唐太宗对王羲之书法推崇备至,将此稿的原迹作为殉葬永绝于世。今之所传摹本以“神龙本”和“定武本”最为接近原本。

- 以诗歌形式抒发情怀或抱负是什么意思

- 以诗歌相赠答是什么意思

- 以诗礼在家中世代相传是什么意思

- 以诗绘图的九华诗人费冠卿是什么意思

- 以诗词、名句命题是什么意思

- 以诗词相酬答是什么意思

- 以诗赋相酬答是什么意思

- 以诗赎帖是什么意思

- 以诗赐金钟 赵沨 完颜景是什么意思

- 以诚是什么意思

- 以诚信为本,性极仁厚,视人犹己。是什么意思

- 以诚信威严为治家之道。是什么意思

- 以诚信相待是什么意思

- 以诚待人者,人亦以诚待我是什么意思

- 以诚待人,则人思竭忠;以疑遇物,则人思苟免是什么意思

- 以诚心待人是什么意思

- 以诚心待人,坦白无私是什么意思

- 以诚心诚意相待是什么意思

- 以诚感其民,民亦以诚应是什么意思

- 以诚招客是什么意思

- 以诚相待是什么意思

- 以诚相见是什么意思

- 以诚相见,坦白无私是什么意思

- 以话套话是什么意思

- 以话引话是什么意思

- 以诡诈取胜是什么意思

- 以诡诈等手段隐瞒田产是什么意思

- 以诡诞之词非议抨击是什么意思

- 以诬言相加是什么意思

- 以误传误是什么意思

- 以说书为职业的艺人是什么意思

- 以说出故是什么意思

- 以说合婚姻为职业的妇女是什么意思

- 以读文感悟或体验或发现为话题是什么意思

- 以读文所得的启示为话题是什么意思

- 以课征方法为标准的分类是什么意思

- 以课税对象为标准的分类是什么意思

- 以谄媚而受宠信是什么意思

- 以谄谀、卑屈取媚于人是什么意思

- 以谈相论命为业的人是什么意思

- 以谋为本是什么意思

- 以谋利为目的的交往是什么意思

- 以谋略制胜是什么意思

- 以谋略战胜敌人是什么意思

- 以谓是什么意思

- 以谓其问之不切,则其听之不专;其思之不深,则其取之不固。不专不固,而可以入者,口耳而己矣。吾所以教者,非将善其口耳也。是什么意思

- 以谗言惑乱视听是什么意思

- 以谗言攻人之短是什么意思

- 以谣谚形式表达的谶语是什么意思

- 以谦卑的态度修养自己的身心是什么意思

- 以谦抑自戒是什么意思

- 以谦接物者强,以善自卫者良是什么意思

- 以谦接物者强,以善自卫者良。是什么意思

- 以谦逊待人来取得德行上的进步是什么意思

- 以谷物充饥是什么意思

- 以谷米缴纳的赋税是什么意思

- 以谷类为食物是什么意思

- 以豕代耕是什么意思

- 以豪杰自命是什么意思

- 以豪饮著名的人是什么意思