血痕的确定

血痕的确定

血痕检验首先必须证实确系血痕,然后才依次检验是否人血,是何血型。血痕的确定按顺序分为肉眼检查、预试验及确证试验三项。

肉眼检查 以推断受伤或死亡的情况、搏斗的情景,判断案件性质,揭露和证实犯罪等。要在现场各处仔细寻找可疑斑痕。在室内,以较好光线,或在侧面人工照明下,仔细检查地面、墙上、门窗、家俱、蚊帐、被单、枕头、席子、床板以及其他物品。特别要在砖缝、锁扣、门栓等处寻找。有时罪犯行凶后洗血手或洗凶器,则应检查水龙头、水勺、面盆、毛巾的血痕以及水缸及面盆中是否留有血水。最好在现场就地进行血痕预试验,以排除其他斑痕。在黑暗处则可喷洒鲁米那(luminol)试剂检查荧光,证明血痕存在的部位。在室外,若血痕沾附在树叶、草叶上,则因呈有光泽的暗红色斑,容易辨认。若血液滴在泥土上,往往渗入泥中,难于辨别,此时应将可疑斑痕连同无斑痕处的泥土整块取出,送实验室检验。

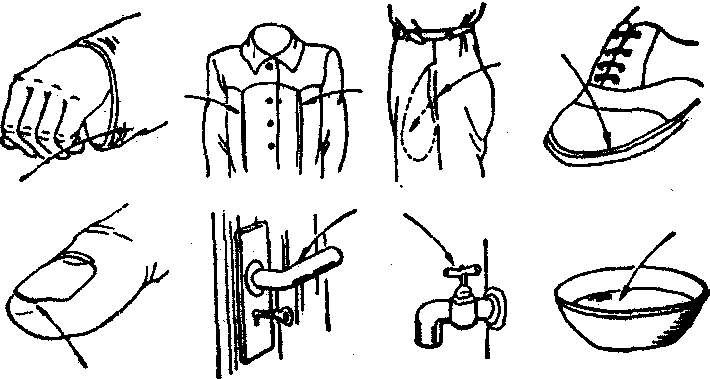

检查死者或被告人衣服上的血痕,特别要注意斑痕附着的部位,借以推测受伤当时体位或被害人与凶犯的相互位置。检查被告人的身体和衣服时还应注意观察不易发觉或难以清除的部位,如毛发中、指甲缝里、衣服皱褶、衣袋、袖口、裤脚、纽扣孔、鞋边等处,特别要仔细检查可疑凶器。凶器有时已被擦洗过,但仔细寻找或拆开检查,还可能在刀柄缝隙等处找到残留的血痕。

血痕的寻找

箭头示血痕可能存在的部位

新鲜的血痕呈暗红色,有光泽,随后逐渐变暗褐色,褐色或灰褐色。根据血痕干燥程度和颜色,可以大概推测血痕经过的时日。

血痕的范围一般取决于出血量(有时因混有尿液、唾液等而扩大)。出血量常与死亡原因及受伤后存活时间等有关。因此,应根据血痕的大小估计出血量,必要时作实验测定之。

血痕的形状往往反映着出血或擦拭的情况,必须详细记录、绘图或照相。

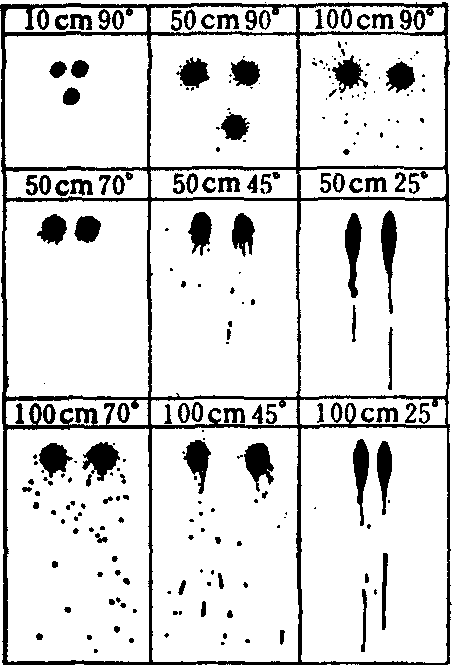

滴状 血液从一定的高度落下时形成滴状,血滴的形状因高度及方向而异。从0.1m以内的高度落在地面时呈圆滴状,圆滴边缘基本光滑或稍带锯齿状; 从0.5m高度落下时,圆滴边缘呈明显的锯齿状; 从1m高度落下时,往往在圆滴的周围溅出逗点状或线条状的小血痕。在受伤后行走时,血滴滴在地上,可形成一边锯齿状突起的圆形或椭圆形血滴,锯齿状突起指示行走的方向。

不同高度及斜度落下的血滴形状

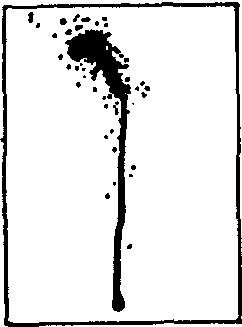

流注状 血液从身体高位流向低位时形成流注状,一般是由静脉出血所引起。但若动脉血液喷溅在墙壁、门窗或衣服上而后流下时也呈流注状,下端因血量较多而变粗。身体上流注状血痕可推测受伤时的体位。

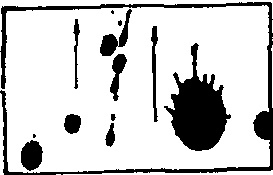

喷溅状 动脉受伤,则血液向外喷射,形成喷溅状血滴,形似感叹号,尖端指明喷射的方向。但重复打击受伤部位,创口血液受凶器撞击,或挥动沾有血液的凶器时,血滴溅落在物体上,均可呈喷溅状。但从动脉喷射出血时,血滴大小相似,方向一致,比较密集;后两种情况喷溅的血滴,大小不等,形状也不一,比较分散。

伤者行走时落下血滴箭头示步行方向

墙壁上流注状血痕

动脉出血,喷溅状血痕

擦拭状 染上血液的凶器或手擦拭毛巾、衣服等,则可形成面积较大,浓淡不一,境界不清,有时呈平行线条的擦拭血痕。

血印痕 凶犯手上沾有血液时,往往在凶器柄上、门框及门把上留有血指纹或血掌纹。凶犯脚踩血液,则可遗留血鞋印或血足印,这对确认凶犯有特别价值。被害人受伤后仍有行动能力时,也可遗留血指纹或血足印,应加以鉴别。若凶器沾了血液又撞击于别处(如衣服、墙壁、家具上)则可遗留凶器打击面的血印痕。移尸后,有时可见到遗留的染血的头印痕,臂印痕或四肢印痕等。

血泊 受伤后不能行动,而创口继续出血时,血液可在尸体周围或底下聚集成血泊,血泊所在地往往是原始现场,根据血泊的大小可估计出血量。

此外,若有罪犯洗血手或洗凶器遗留的血水,往往表明罪犯熟悉地形、并有充分时间。又如因口腔、呼吸道或肺脏损伤出血时,血液中常混有空气泡沫。头部损伤时血痕中有时可见脱落的毛发、骨碎片或脑组织等。

由此可见,详细的肉眼检查可提供许多重要的线索或证据。即使在实验室,也须认真进行肉眼检查。因为在实验室有良好光线和其他设备,不但可以证实现场的结论,而且还可能发现在现场所未发现的新斑痕或新情况。

预试验 几乎所有的血痕预试验,均具有灵敏度高,简便的特点。但因其缺少特异性,故只能作为筛选试验。通常,阴性结果基本可以否定血痕的存在,阳性结果仅表示可能性。故预试验的价值实际上在于否定血痕,可从大量检材中迅速筛选出需要进一步检验的斑痕。

酚酞试验 血痕中血红蛋白或正铁血红素的过氧化酶活性作用,使过氧化氢分解放出新生态氧,将还原酚酞氧化为酚酞,酚酞在碱性溶液中呈粉红色。

试验时将可疑血痕的生理盐水浸液1~2ml置试管中煮沸半分钟,破坏一切可能存在的生物氧化酶。冷后,加5滴还原酚酞溶液。(制备: 200ml蒸馏水、20g氢氧化钠、1g酚酞,溶解后,加20~30g颗粒锌,于回流冷凝装置下煮沸至红色消失,便产生还原酚酞。冷后,放入少量颗粒锌,存放于暗处备用)。半分钟后,若不变红色,则加数滴3%过氧化氢。立即出现程度不等的粉红色至红色者为阳性反应。反应持续时间不长于3分钟。斑痕中有氧化剂存在时,在加过氧化氢前已可出现红色。也可取数只试管,加试剂(1~2滴过氧化氢加入1ml还原酚酞溶液内,临用时新配)至4cm高,检查衣物上的斑痕时,可取组织针数支,先用磨砂纸将针擦磨干净。每一检材用一支组织针和一只试管。检验前先将组织针插入试剂内,不出现红色反应为合格,再将组织针擦洗干净,插刺衣物斑痕多次后,再将组织针插入试管内接触试剂。若检材含有血痕,则在组织针接触试剂处出现红色反应。这种红色可成线条状向下沉降。若系其他硬质检材,则可刮下微痕(肉眼刚能检见的细粉末即够),放入试剂内。本法的灵敏度达1:100,000~1:500,000。但非特异性,氧化剂(如铜、铁、氰化钾、镍)及脓液、小便、精液、新鲜植物汁等均呈阳性反应。

联苯胺试验 利用血红蛋白或正铁血红素的过氧化酶活性,使过氧化氢放出新生态氧,将无色联苯胺氧化而成联苯胺蓝。联苯胺试验是迄今最常用的预试验,但近来证实联苯胺是致癌物质,正在研究代用药品。试验时,剪取或刮取检材微痕,置滤纸片上或白磁板上。依次加入冰醋酸、联苯胺无水酒精饱和液各1滴。1~2分钟后若不出现蓝色,即可再滴加3%过氧化氢1滴。立即出现绿或蓝色为阳性反应。

本法灵敏度仅次于酚酞试验,达1:500,000。但本试验也非血液专一性试验。氧化物,如高锰酸钾、重铬酸钾、硫酸铜,以及大蒜、马铃薯、胡萝卜、干植物、面粉制品、甲醛、铁锈、苍蝇排泄物等均呈阳性反应。许多细菌如大肠杆菌等也可发生阳性反应。由于本法灵敏度高,故只需极微量检材已足(肉眼刚能看到的微量,甚至眼睛看不到也可测出)。预试验后,血痕便被试剂破坏,不能再做血痕种属鉴别试验和血型测定。因此,切勿将试剂直接滴在衣服或其他检材的斑痕上。

滴加试剂的顺序(即冰醋酸→联苯胺→过氧化氢)必须严格遵守。因某些氧化剂在尚未加过氧化氢时已可直接把联苯胺氧化成联苯胺蓝,若先加过氧化氢,便不易察觉。有人将联苯胺溶于冰醋酸,或联苯胺酒精溶液用醋酸酸化配成试剂,则步骤稍简,但过氧化氢仍必须后加。

纸色谱法 将斑痕浸出,点于滤纸条上,用

开剂(甲醇:冰醋酸:水=90:3:7)使之上行展开,烘干(100℃)以破坏植物过氧化酶。然后用联苯胺试剂喷雾,若无显色反应,再以过氧化氢喷雾。如果斑痕中含血,则出现蓝色斑点,Rf值为0.70~0.71。试验时要有已知血痕作对照。由于有严格的Rf值,故使原来虽灵敏但非特异的联苯胺试验变为特异性反应。本法可测出0.7μg血红蛋白,即约5~6μg血液。

开剂(甲醇:冰醋酸:水=90:3:7)使之上行展开,烘干(100℃)以破坏植物过氧化酶。然后用联苯胺试剂喷雾,若无显色反应,再以过氧化氢喷雾。如果斑痕中含血,则出现蓝色斑点,Rf值为0.70~0.71。试验时要有已知血痕作对照。由于有严格的Rf值,故使原来虽灵敏但非特异的联苯胺试验变为特异性反应。本法可测出0.7μg血红蛋白,即约5~6μg血液。斑痕的浸出方法因条件而异: 新鲜血痕,加少量生理盐水置冰箱中2~24小时溶解。斑痕上有油脂会干扰血痕的溶解度,必须先用少量乙醚以刷子擦洗清除。陈旧血痕,由于血红蛋白变为不溶于水的正铁血红素,可用2%氢氧化钾溶解,再加稀盐酸中和。渗入泥土内的血痕,盐水浸液每混有泥土等杂质,或浸出液浓度太低时,可用下法进行纯化或浓缩: 取一条滤纸1×25cm,上端剪尖,下端浸入待纯化浓缩的溶液中。如此,溶液沿纸条上升,过夜,直至所有血痕都上升于纸的尖端,若溶液已干,而皿底仍有轻微颜色,可加盐水,继续使上升,然后将滤纸在空气中干燥,再将尖端朝下,从上端滴加盐水,将堆集于尖端的斑痕洗脱,便成浓缩斑痕浸液。但微量血痕渗入泥土后,不易被盐水浸出,这时可用冰醋酸-丙酮(1:9)溶剂抽提,然后用弱碱性缓冲液(如巴比土缓冲液、pH9.0)纠正pH,此法,可从10g泥土中抽提0.02ml血液。抽提必须及时,泥土中新鲜血痕的抽提率可达70%,在室温中放置2日则降至22%,4日后降为7%。抽提时不宜用盐酸溶液,因土中的铁可溶于盐酸,而干扰正铁血红素的反应。

确证试验 检材经预试验得阳性结果,需进一步作血色原结晶试验、氯化血红素(hemin)结晶试验或光谱检查以确定其为血痕。但确证试验的灵敏度较低,尤其是结晶试验,若血痕经日晒、加热、发霉腐败等或混有杂质时便难得到阳性结果,故有时阴性结果也不能否定血痕的存在。

血色原结晶试验 在碱性溶液中血红蛋白分解成正铁血红素及变性珠蛋白。再与还原剂作用,正铁血红素还原成血红素,与变性珠蛋白或其他含氮化合物(如吡啶、氨基酸、烟碱等)结合成血色原结晶。这是一种有特殊吸收光谱的色素结晶。试验的试剂一般根据高山法配制,故称高山试剂:10%氢氧化钠3ml,30%葡萄糖10ml,吡啶3ml。试剂配制后于第二天使用最好,久置则结晶的生成较慢,甚至失效。

试验时取检材少许置于玻片上,用针将检材分离,盖上盖玻片,沿盖玻片边缘滴加试剂1~2滴即可。检材若系血痕,镜检可见樱桃红色星状、菊花状或针状结晶。晶体形成的速度和晶体的形状大小与血液浓度有关。目前尚未发现任何其他物质,经过同样处理,能形成同样的结晶。故见到结晶,即可确证为血痕。0.001ml血液或0.1mg血红蛋白均呈阳性。本试验操作简便,效果较好,但要注意试剂容易失效。只有在已知血痕得到满意结果后,方能进行检验。

为了得到永久性结晶标本,可用吡啶(3份)及20%阿拉伯胶 (1份)作试剂。也有用等量吡啶、硫化铵及5~10%阿拉伯胶作试剂,对保存20年的血痕也可得良好的结晶。淡薄的血痕或血痕经细菌污染后,不易形成结晶,故若已知血痕出现结晶,而检材仅变樱桃红色却不出现结晶,可将该玻片用显微分光镜检查(见后)。

氯化血红素结晶试验 血红蛋白受酸性作用破坏珠蛋白,生成正铁血红素。冰醋酸和氯化钠作用生成游离氯,正铁血红素与游离氯作用形成氯化血红素结晶。

试验时,取检材少许,置玻片上。加氯化钠结晶少许(约等于检材1/3量),用玻棒压碎,使与检材混和。盖上盖玻片,滴加冰醋酸1滴。置火焰上小心加热,至出现一、二个小气泡时即移开火焰,冷却后镜检。检材若系血痕,便可出现褐色菱形结晶。加热要十分小心,因热至142℃便破坏血红素,故煮过或燃烧过的血痕,也不能出现阳性反应。

本法还有各种变法,如古烟氏用10%氯化钠2ml加冰醋酸10ml及无水酒精5ml配成试剂。Bertrand用氯化镁1g加蒸馏水1ml,甘油5g及冰醋酸20ml配成试剂。加于检材后,盖上盖玻片,加热,冷后镜检。因均需加热,不易控制,所以阳性率不高。Wagenaar将血痕碎片置于玻片上加几滴丙酮,再加10%盐酸 (用量为丙酮的一半)盖上盖玻片,数分钟内,在室温中形成针状或叶状黑色丙酮氯化血红素结晶,虽然结晶较小,但仅含2~8μg血的色素,经30年的血痕、加热90℃的血痕、腐败血、高铁血红蛋白等均可呈阳性反应。血卟啉及血痕加热200℃者则呈阴性反应。而胆汁也可形成结晶(阳性反应),可能由于胆汁内含胆红素之故。

吸收光谱检查 日光通过分光镜(三棱镜)时,折射成红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种光线,称太阳光谱。有色物质能吸收一定波长的光线,如果日光通过该物质,再经过三棱镜,则因一定波长的光线被吸收,光谱上便出现黑色线条,这种黑色线条称为吸收线。血红蛋白及其衍生物均是有色物质,对光线具有很强的选择性吸收能力,利用这种特性,在分光镜下检查是否有特定的吸收线,就可确定是否血液。这是很灵敏、简便和可靠的方法。

光谱检查可以直接检查检材浸出液中的血红蛋白,不需特别处理,故经检查后的检材浸液仍可作种属鉴别试验或血型测定之用。但陈旧、腐败血痕则不易检出,而需加化学试剂使成血红蛋白衍生物,检查其吸收线。有一些衍生物(如血色原),有很灵敏的吸收光谱,若使用显微分光镜,可测出5μg的血痕。

新鲜血液,通过光谱检查若测出正铁血红蛋白、硫化正铁血红蛋白、氰化正铁血红蛋白、碳氧血红蛋白等,便可为中毒的鉴定提供证据。较新鲜的血痕,用蒸馏水浸出后,仍可检见上述衍生物。此外,血痕经过一定时间,血红蛋白变为正铁血红蛋白,测定正铁血红蛋白的含量,可以推测出血时间。

作光谱检查鉴定血痕,如操作技术熟练,一般不致发生错误。但有些物质具有类似血痕的吸收光谱,应再作化学反应观察吸收线的变化以确定是否血痕。如品红的稀释液或卡红的氨溶液,有类似氧合血红蛋白的二条吸收线,但加醋酸或还原剂时,品红或卡红的吸收线不变(血液则变)。

试验: (1)显微分光镜检查碱性血色原吸收光谱:为了准确测定吸收线的位置,在使用之前,必须调整好分光镜的标尺。通常以钠光为标准,燃烧食盐结晶,在分光镜中,可见钠的黄线,波长为589~589.5nm。

血色原标本的制备: 同血色原结晶试验一样,检材置于玻片上盖上盖玻片,加高山氏试剂,也可加多硫化铵或33%氢氧化钠 (此时玻片应在火焰上加热至产生汽泡为止,冷后检查)。检查时用低倍镜选到最红的部位(要充满整个视野,若不能,则换高倍物镜),对好焦距,再取下接目镜,换上分光镜,检视有无血色原吸收线。

血色原吸收线能保持较长时间,特别是在盖玻片周围用凡士林封闭隔绝空气后,保持时间更长,在得到阳性结果而需要进行照相时,应如此处理。

(2) 检查酸性血卟啉吸收光谱: 若血痕太陈旧,可用浓硫酸。血痕在浓硫酸的作用下,变成酸性血卟啉。显微镜下寻找紫色或灰绿色部分,然后用分光镜检查酸性血卟啉吸收线。

血卟啉在波长为366nm的光线照射下生成红色荧光。可作定性检查,也可用荧光分光光度计作定性及定量检查。据报告,经10年的陈旧血痕,以及暴露于热、太阳、潮湿的血痕尚能得阳性结果。但胆汁、粪便及胎便也呈阳性,因含有原卟啉(protoporphyrin)及次卟啉(deu-teroporphyrin)。

细胞学方法 以显微镜检查血痕中的红、白细胞,可同时确证血痕及判断血痕种属来源。但许多因素,如血痕所附的基质、斑痕过旧,以及各种物理化学作用,均可使血细胞改变以致不能鉴别。可是有时,特别是新鲜血痕,作一、二张涂片,可解决一系列问题: 测血细胞及血红蛋白——鉴定血液;鉴别哺乳类血液; 鉴定白细胞中Y染色质及X染色质;观察同出血部位有关的细胞或异物;偶然还可检见血液的病理图象(如白血病样血液,镰状红细胞等);推测血痕陈旧度(出血日期)。

标本的准备:

❶液状或潮湿血痕,如同常规血液检查,作血液涂片,室温中干燥。

❷新鲜血痂,从基质刮下,置玻片中央,加一滴25%鸡蛋清,用组织针分离血痂。然后取少许涂抹于玻片上,室温中干燥。

❸硬基质上的陈旧血痂,可滴加1滴溶于等量酒精乙醚中的8%火棉胶,干后再滴加,3~4次后,俟有足够厚度,自然干燥约24小时,用小镊子或刀片剥下火棉胶薄膜。若系从铁锈基质剥下薄膜,可置于10%福尔马林中固定数小时,在染色前,浸于含有少量硝酸铀的饱和草酸溶液中,在白光下暴露,以除去铁锈。

❹衣服上的血痕,剪下少许边缘部位斑痕,小心用针分离。同

❷加鸡蛋清固定,对透明衣料上的斑痕也可直接用等量乙醚酒精混合液或无水酒精固定30分钟后,再按下述方法染色。经染色后,若因衣料太厚,不易观察,则可用针分离,然后封固于树脂中镜检。

染色:

❶苏木素伊红染色(简称H.E.染色): 细胞核染蓝色,细胞浆染红色,红细胞呈橙红色。

❷过氧化酶染色(Graham-Knall改良法):血红蛋白呈绿至褐色,红细胞因而能与芽胞区分。白细胞核染成蓝紫色,白细胞过氧化酶颗粒呈蓝至蓝棕色。

❸核的硫堇染色 (Klinger及Ludwig改良法):核染色质呈淡蓝紫色,而X染色质呈深蓝紫色,细胞浆不染色。月经血细胞、胎便细胞、鼻、阴道及子宫上皮细胞也可测定。

❹伊红-亚甲蓝染色:红细胞染红色,核染蓝色。

❺其他一般血片染色,如Wright或Giemsa染色。

结果判断: (1)红细胞: 哺乳类动物的红细胞圆形无核,只有骆驼的呈卵圆形。鸟类、两栖类、爬虫类和鱼类均呈卵圆形有核,而八目鳗(Lamprey)例外,呈圆形。

单靠镜检红细胞形态不能鉴识人血,但较新鲜标本根据形态可判断是否哺乳类血液。然后再用显微测微计测定其直径。人的红细胞直径一般比其他动物较大(家畜较接近人的红细胞大小)。

人 8μm (6.5~9.5μm)

犬 7.5μm (7~8μm)

家兔 6.8μm (6.4~7.2μm)

鼠 6.8μm (6.4~7.2μm)

马 6.4μm (5.6~7.2μm)

牛 6.3μm (5.8~6.8μm)

猫 6μm (5.6~6.4μm)

猪 6μm

山羊 4μm

鹿 2μm

蛙 22×15μm

鸽 14×6μm

(2) 白细胞过氧化酶: 薄的人血痂,放置一个月后单核细胞过氧化酶反应阴转,8~12个月后中性白细胞过氧化酶反应阴转,嗜碱性白细胞约5年阴转。在较厚的血痂,过氧化酶阴转发生较慢,经一年后,在斑痕表面的许多中性白细胞过氧化酶反应均呈阴性。外界影响,如潮湿、日光、腐败均可改变上述结果。

(3) 其他细胞、细菌和异物:混在血液中的其他细胞,如肝细胞、鼻及口腔上皮细胞,月经血的阴道上皮细胞,以及球菌、杆菌、脓球、昆虫碎片等均可检见。由此可推测血痕来源。

☚ 血痕检验 血痕种属判定 ☛

- 张爱玲文集是什么意思

- 张爱玲美文精粹是什么意思

- 张爱萍是什么意思

- 张爱萍是什么意思

- 张爱萍是什么意思

- 张爱萍是什么意思

- 张爱萍是什么意思

- 张爱萍是什么意思

- 张爱萍是什么意思

- 张爱萍与海军是什么意思

- 张牙舞爪是什么意思

- 张牙舞爪是什么意思

- 张牙舞爪是什么意思

- 张牙舞爪是什么意思

- 张牙舞爪是什么意思

- 张牙舞爪是什么意思

- 张牙舞爪是什么意思

- 张牧石是什么意思

- 张特是什么意思

- 张猛是什么意思

- 张猛是什么意思

- 张猛龙碑是什么意思

- 张猛龙碑是什么意思

- 张猛龙碑是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠是什么意思

- 张献忠大西军反攻岳州之战是什么意思

- 张献忠大西军史是什么意思

- 张献忠大西军攻取长沙之战是什么意思

- 张献忠(大西皇帝)是什么意思

- 张献忠起义是什么意思

- 张献忠起义的传说是什么意思

- 张献忠起义酆家店之战是什么意思

- 张献溪是什么意思

- 张献翼是什么意思

- 张献英是什么意思

- 张猷庆是什么意思

- 张玄之是什么意思

- 张玄墓志是什么意思

- 张玄墓志是什么意思

- 张玄墓誌是什么意思

- 张玄弼墓誌是什么意思

- 张玄素是什么意思

- 张玉是什么意思

- 张玉书是什么意思

- 张玉书是什么意思

- 张玉五是什么意思

- 张玉亭是什么意思

- 张玉兰是什么意思

- 张玉凤是什么意思

- 张玉华是什么意思

- 张玉台是什么意思