蚕的血液循环blood circulation of mulberry silkworm

通过流动于体腔内各组织器官间的血液,将营养物质输送到蚕体各部,并把各部的代谢废物运送到排泄器官,以建造蚕体和维持生命的生理活动过程。蚕的血液循环系统由循环物血液、动力机构背血管、循环场所体腔3部份构成,属开放式循环系统。

血液

血液的化学组成 主要有水分、蛋白质、碳水化合物、无机物和有机酸及少量脂类、维生素、色素等。蚕的血液量占蚕体重的21~25%,含水率为90~95%,约占蚕体水分量的40%。干物中有机物占5~9.1%,无机物占0.5~0.9%。对5龄蚕100毫升血液的干物组成如下表。血液中的含氮物除蛋白质和氨基酸外,尚有尿酸,其含量在幼虫盛食期为10%毫克左右,熟蚕可达16%毫克,其他时期为5%毫克左右。血液中的碳水化合物主要是海藻糖,它是一种非还原性的双糖,在糖类贮存物中占重要部份,此外尚含有少量的葡萄糖、果糖和蔗糖等。在100毫升幼虫血液中含海藻糖400~500毫克,蛹期则含202毫克。海藻糖不仅作为蚕物质代谢的能源,也是蜕皮时合成几丁质的原料。血液中有特别高量的有机酸,其中有柠檬酸、苹果酸、琥珀酸及几种α-酮酸等,柠檬酸的最高量达到32毫克分子。血液中的无机物以钾、磷、铁的含量为最多,其次为钙和钠,此外有少量的氯、硫、铁、硅、锰、铜、锌等。

5龄蚕100毫升血液中的干物组成

| 成 份 | 含量 (克) | 成 份 | 含量 (克) |

| 蛋 白 质 氨 基 酸 其它非蛋白质氮化物 海 藻 糖 | 1.9 1.2 1.9 0.4 | 磷 酸 盐 柠檬酸盐 钠、钾、钙、镁、氯 | 1.1 0.6 0.4 |

血球 血球在蚕的血液中所占容积仅0.034~

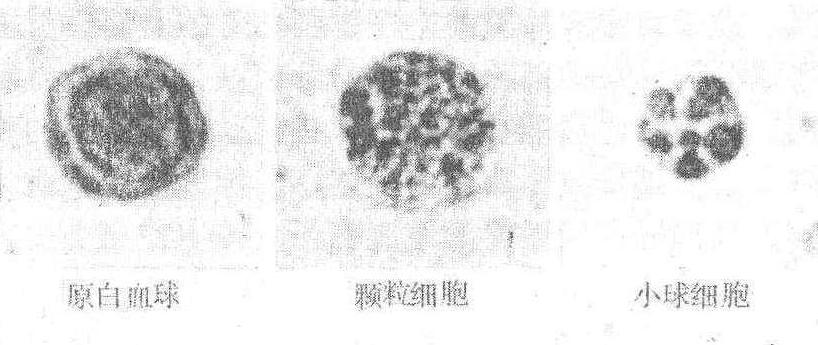

图 1 蚕的各种血球

0.605%,每1立方毫米血液中含血球1,000~8,000个但因蚕品种、发育时期、雌雄和蚕体部位而有不同。在发育过程中,随蚕龄而增加,同一龄中以眠期为最多,起蚕至盛食期逐渐减少。雌蚕比雄蚕多。蚕的血球可分为原白血球、浆细胞、颗粒细胞、小球细胞和巨大细胞等5种(图1)。血球的主要功能是吞噬作用,吞噬血液中的异物和变态中产生的解离组织。血液的理化性质 蚕的血液无色或淡黄色,比重比水稍大,在1.01~1.05之间(平均为1.073)。血液比重的增减与幼虫食桑有密切关系,通常是随幼虫食桑量的增加而增大。血球比重比血液稍大,各时期的平均比重为1.732左右,血球比重的变化与血液比重变化的倾向一致。5龄蚕血液的渗透压用冰点下降度表示为0.5~0.6℃。

蚕的血液呈微酸性,其pH为6.2~6.8,因蚕品种、饲育环境及发育时期而有差异。在一个龄期中,血液的pH值,起蚕较小,食桑后逐渐增大,到盛食期前后最高,以后又逐渐减小。由于血液中含有一定的缓冲体系,如碳酸盐、磷酸盐以及蛋白质、氨基酸等,这些物质在血液中有调节酸碱度的作用,所以血液酸碱度的变化范围不大。

血液中的酶 蚕的血液中含有氧化酶、糖酶、脂酶等。氧化酶有过氧化氢酶、酪氨酸酶、二羟苯丙氨基酸酶和多酚氧化酶等。蛋白酶有作用于酸性基质的酸蛋白酶和作用于碱性基质的碱蛋白酶两种,酸性蛋白酶对蛋白质的分解力较大。血液中的糖酶有海藻糖酶、淀粉酶、麦芽糖酶和蔗糖酶。海藻糖酶的活性出现在每次眠中和结茧期间,而在食桑期间处于非活性状态。

背血管

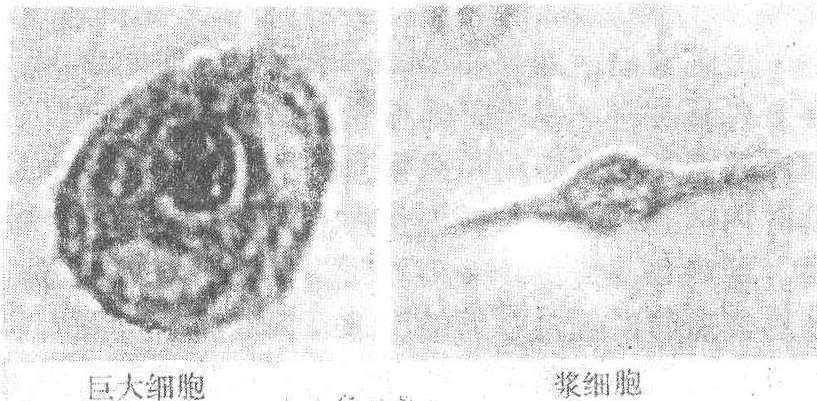

幼虫背血管 幼虫的背血管是纵贯在头部到第9腹节的一条简单的长管(图2),前细后粗,略带扁平形,位于背中线体壁的下面,消化管的上面。背血管可以分为前后两部份,前部份分布在头部和第1胸节内,贴着食道沿咽喉背面进入头部,开口于脑的稍前方,这一部份较为短小并呈圆形,称大血管(或大动脉)。后部分占背血管的绝大部份,分布在第2胸节至第9腹节,逐渐成扁平形,在第8腹节扩至尾角中,末端以盲管告终,这一部份较为粗大,是背血管的搏动部分,称心脏。

心脏背面两侧,在第2胸节至第9腹节之间,每环节各有1对小孔,是血液进入背血管的孔道,称心门,共有11对。心门是由管壁后外方向前内方的开口孔,内外孔之间具有活门作用的心门瓣,当管壁收缩时,管内血压升高,心门关闭,使血液流向前方。

背血管两侧,在第2腹节至第9腹节之间,每环节各有1对肌肉附着,此种肌肉称为翼状肌,共计8对。翼状肌由许多细丝状的肌肉所组成,呈三角形,

图2 幼虫背血管

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、第1~3胸节

1~9.第1~9腹节

10. 翼状肌 11. 心门

12. 脂肪组织

背血管的管壁主要由肌肉层构成,在肌肉层的内外均有由结缔组织形成的薄膜,分称外膜和内膜。在背血管内外管壁上附有许多细胞,称围心细胞。背血管上分布有神经,背血管后端也分布有气管枝。

成虫背血管 成虫的背血管从头部开始到第7腹节止,末端以盲管告终。在腹部的部分稍粗,贴着体壁下面,称心脏; 在头部和胸部的部份,呈细管状,称大血管。由于成虫头部肌肉发达,当背血管由腹部进入后胸时即离开体壁转向腹面并靠近前肠伸进,进入中胸后,穿过纵肌,急转向上,至接近体壁,再屈曲向下沿食道背面进入头部经过脑下侧,开口于脑的稍前方。

成虫背血管的心门,共有10对,幼虫期的最后1对心门消失。背血管的两侧,也附有8对翼状肌。

血液的循环

蚕的血液在体内循环,主要依靠背血管心脏部份的搏动和翼状肌的活动,在体内循环有一定的途径,但有时也会产生逆脉现象。

心脏的搏动 幼虫背血管的心脏部份为幼虫血液的动力器官。由于管壁肌肉的收缩,造成背血管不断从后向前有节奏的舒张和收缩,称为脉搏。当翼状肌收缩,管壁舒张时,管内血压降低,心门敞开,血液进入管内;翼状肌松弛,管壁收缩时,背血管恢复原状,管内血压增高,心门关闭;因此,背血管不断呈波浪式的搏动,使血液流向前方。背血管的脉搏数,因蚕品种、发育时期、活动情况及饲养条件而有很大的变化,一般随发育而减少,在温度21~22℃下,第1龄至第4龄每分钟为50~70次,第5龄为40~50次;在同一龄中以起蚕次数较少,盛食期最多,以后再减少。饲育中,食桑时最多,移动时次之,静止时最少。营养状态差时也会减少。在一定温度范围内,随温度升高而次数增多,湿度与温度倾向相同,但不如温度的影响显著。品种间的脉搏次数亦有差异,以中国系品种为最多,欧洲系品种为最少,日本系品种在两者之间,2化性品种的次数比1化性多。

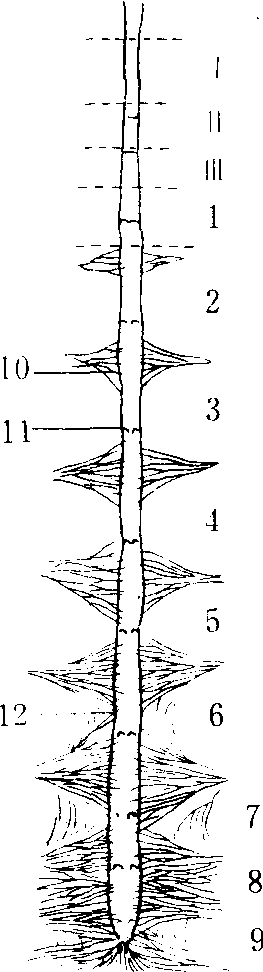

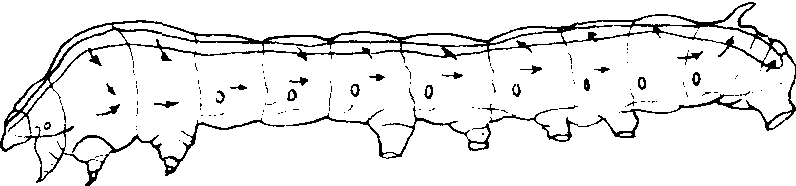

血液循环途径 当背血管壁舒张,管腔容积增大时,管内血压较体腔内的血压低,因而血液从最后两对心门进入背血管,中间部份的心门仅有少量血液流入 (图3)。又当管壁收缩时,心门关闭,管腔容积变小,管内血压增高,由于后部背血管的搏动能比前面大,背血管末端又为盲管,因此,迫使进入管内的血液向前推进; 直到前端开孔处和第2、3胸节的心门流出,进入体腔,这时前面体腔血压增高,而体腔后部的血液,由于进入心门,血压降低,所以血液向体腔后面流动,然后再由最后两对心门进入管内,继续循环。5龄蚕的血液在体内循环一次,在温度25℃以下时,约需30~60秒钟。

图 3 血液流动方向示意图

逆脉 幼虫期的背血管一般由后方向前搏动,但在化蛹期前后,背血管的搏动方向往往出现逆转,即血液暂时由头部向后方倒流,称为逆脉。这种逆脉现象,除由头部向后方倒流外,有时以蛹的第3、第5腹节或第3、第6腹节为中心分向前后两方流动,也有正逆交互流动的。逆脉的出现先是由蛹体中部分向前后两方的复脉开始,然后呈现完全的逆脉,短时间后恢复成正脉。逆脉发生以前,脉搏频度逐渐降低,逆脉频度约为正常的1/2。化蛹前后容易出现逆脉的原因,主要由于此时背血管后端的气管分布减少,氧气供应不足,因搏动能力减弱,失去幼虫期存在的搏动能优势而产生逆脉。

- 官话是什么意思

- 官费是什么意思

- 官路是什么意思

- 官运是什么意思

- 官运亨通是什么意思

- 官迷是什么意思

- 官迷心窍是什么意思

- 官逼民反是什么意思

- 官道是什么意思

- 官邸是什么意思

- 官都是什么意思

- 官长是什么意思

- 官阶是什么意思

- 官风是什么意思

- 宙是什么意思

- 宙斯是什么意思

- 定是什么意思

- 定义是什么意思

- 定于一尊是什么意思

- 定产是什么意思

- 定亲是什么意思

- 定价是什么意思

- 定位是什么意思

- 定例是什么意思

- 定做是什么意思

- 定光是什么意思

- 定军山是什么意思

- 定准是什么意思

- 定刑是什么意思

- 定则是什么意思

- 定制是什么意思

- 定力是什么意思

- 定势是什么意思

- 定单是什么意思

- 定名是什么意思

- 定向是什么意思

- 定向培养是什么意思

- 定向培育是什么意思

- 定向天线是什么意思

- 定向爆破是什么意思

- 定向生是什么意思

- 定员是什么意思

- 定国安邦是什么意思

- 定场白是什么意思

- 定场诗是什么意思

- 定址是什么意思

- 定型是什么意思

- 定夺是什么意思

- 定婚是什么意思

- 定子是什么意思

- 定局是什么意思

- 定居是什么意思

- 定居点是什么意思

- 定岗是什么意思

- 定式是什么意思

- 定弦是什么意思

- 定当是什么意思

- 定形是什么意思

- 定影是什么意思

- 定律是什么意思