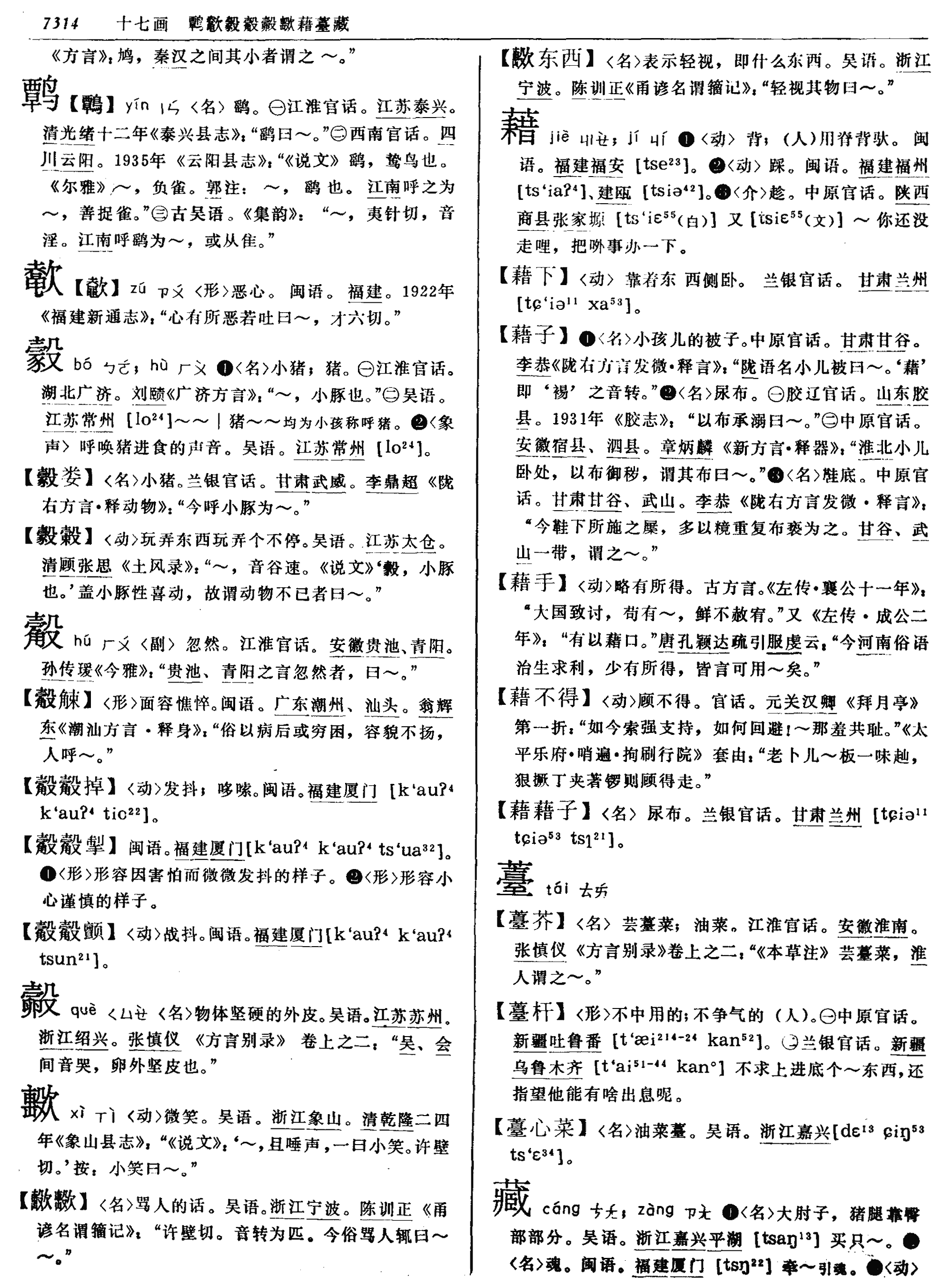

藏Cáng

现行较罕见姓氏。今内蒙古之乌海、浙江之嵊县等地有分布。汉族、壮族有此姓。《中文大字典》收载,初见於《姓苑》,未详其源。

南朝宋有藏凝之,尚书左丞; 后周有藏珍,北汉益州经略使; 唐代有藏希液。

藏Zàng

现行较罕见姓氏。今天津之武清,河北之尚义、鸡泽、乐亭,山东之鱼台、平度、平邑、东平,辽宁之清原,黑龙江嫩江,内蒙古之乌海,山西之太原,甘肃之酒泉,浙江之椒江,贵州之从江,四川之合江等地均有分布。汉族姓氏。《续通志·氏族略》 收载,归 “平声”部。《新编千家姓》 音zàng,未详其源。

南北朝时有藏凝之,官尚书左丞; 古代时有藏珍,北汉经略使。

藏

1.cáng ❶潛匿,隱藏。《後漢書》張衡《思玄賦》:“淹棲遲以恣欲兮,燿靈忽其西藏。”

❷懷。張衡《西京賦》:“降尊就卑,懷璽藏。”

2.zàng 同“臟”。枚乘《七發》:“於是澡概胸中,灑練五藏。”

3.zāng 草名。見“藏3莨”。

藏,躲

【同】 都是动词;都指人或动物设法躲藏起来,使不发现自己;都能重叠成AA式或A—A式。

【异】 “藏”侧重于处在掩蔽物内,不显露;“藏”的动作的施行者可以是人,也可以是动物,受动者可以是人,也可以是具体的物;兼用于书面语和口语。[例]那个人就是~不住话。“躲”侧重于避开别人视线,不让别人看见或发现;“躲”的动作的施行者一般是人,不用于动物,受动者可以是人,但多是抽象事物;多用于口语。[例]我在竹林子里~着,没有被他看见。

【反义】 藏—露 现/ 躲—露 现

- 上一篇:苍天,天,天空

- 下一篇:操办,筹办

藏

(一)cáng ❶收藏,储藏。《小雅·彤弓》一章: “彤弓弨兮,受言藏之。”毛《传》:“彤弓,朱弓也,以讲德习射。弨,弛貌。”孔《疏》: “诸侯受天子所赐彤赤之弓弨然而弛,既天子以此赐我,我则于王受之矣,既受之我当于家藏之,以示子孙不忘大功也。” 《小雅·十月之交》六章: “择三有事,亶侯多藏。”毛《传》:“有司国之三卿,信维贪淫多藏之人也。”孔《疏》:“多藏者,言其多藏财货。”朱熹《集传》:“藏,蓄也。”(二)zāng

❷爱。《小雅·隰桑》四章: “中心藏之,何日忘之。”郑《笺》:“藏,善也。我心爱此君子,君子虽远在野,岂能不勤思之乎!宜思之也。我心善此君子,又诚不能忘也!”

藏

读音c·ang(ˊ),为ang韵目,属ang—iang—uang韵部。昨郎切,平,唐韵。

❶躲藏;隐藏。

❷储藏。如:“我有斗酒,藏之久矣。”

❸收存。

藏

读音z·ang(ˋ),为ang韵目,属ang—iang—uang韵部。徂浪切,去,宕韵。

❶积贮东西的地方。

❷库藏;积贮。

❸佛教等经典的总称。

❹西藏的地方或民族简称。

藏

读音z·ang(-),为ang韵目,属ang—iang—uang韵部。兹郎切,平,唐韵。

❶通“臧”,善。

❷草名。《集韵》:“藏,草名,似𦯠。”

❸盗贼的窝主。

藏tɕ‘ iaŋ24

❶躲: 鬼子进村,伤员 ~到地道里。

❷东西放在人找不到的地方:一人~的十人难找。亦作 [ts‘ aŋ24]

藏

〔cang〕 1. jant: 把书~箱子里。geud bent ndeud jantzhaot nhangs deab. 2. rad:你把东西~好。moux geudghob dongb rad jid rut.

藏躲 〔cang duo〕 rad.

藏猫儿 〔cang maor〕 radwut.

藏

〔zang〕

藏族 〔zang zu〕 zangb cul.

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

藏;躲cánɡ duǒ

【同】 都是动词;都指人或动物设法躲藏起来,使不发现自己;都能重叠成AA式或A—A式。

【异】 “藏”侧重于处在掩蔽物内,不显露;“藏”的动作的施行者可以是人,也可以是动物,受动者可以是人,也可以是具体的物;兼用于书面语和口语。[例]那个人就是~不住话。“躲”侧重于避开别人视线,不让别人看见或发现;“躲”的动作的施行者一般是人,不用于动物,受动者可以是人,但多是抽象事物;多用于口语。[例]我在竹林子里~着,没有被他看见。

【反义】 藏—露 现/ 躲—露 现

藏cáng

❶躲起来不让人看见;隐蔽

△ ~在地下室。

❷储存

△ ~着古币|收~。

❸姓。

另见986页zàng。

藏zàng

❶储存大量东西的地方

△ 宝~。

❷西藏的简称

△ 青~铁路。

❸藏族

△ ~药。

【注意】这里不读cáng。

另见77页cáng。

藏

隐匿:~躲︱~匿(ni)︱~掖(ye)︱~拙(zhuo)︱~身︱~踪︱躲~︱隐~︱潜~︱掩~︱埋~︱暗~︱遮~︱包~︱窝~︱蕴(yun)~︱~垢(gou)纳污︱~头露尾︱~龙卧虎︱深~若虚︱包~祸心︱笑里~刀︱匿(ni)影~形。

❷储存;存放:~书︱保~︱收~︱储~︱贮(zhu)~︱冷~︱珍~︱库~︱窖~︱矿~︱窨(yin)~︱鸟尽弓~。

○行(xing)~((一)对有关名节的事情有所为有所不为的态度。(二)形迹。)

另见 zang。

藏

❶储存大量东西的处所:宝~︱库~。

❷佛教或道教经典的总称:三~︱释~︱道~。

❸指西藏:~香。

❹藏族,我国少数民族之一:~历︱~戏。

○~蓝(蓝中略带红的颜色)~青(蓝中带黑的颜色)。

另见 cang

藏cáng

❶ 隐藏,躲藏:藏奸|藏拙|暗藏|包藏。

❷ 收存,收藏:藏书|珍藏|保藏。

❸ 姓。

另见659页zàng。

藏zàng

❶ 储存大量财物的场所:宝藏│库藏│藏府。

❷ 佛教或道教经典的总称:道藏│大藏经。

❸ 西藏的简称:藏香│藏红花│援藏工作。

❹ 藏族的简称:藏语│藏文│藏俗。

另见49页cáng。

藏cáng

隐藏;躲。

【词汇】躲藏︱藏匿︱藏身︱藏拙

【组词】藏龙卧虎︱藏污纳垢︱藏头露尾

【例句】有的树叶落到水里,小鱼游过去,藏在底下,把它当作伞。

❍ 犀牛鸟栖息在犀牛背上,把藏在犀牛皮肤皱褶里的昆虫当作美食。

【近义】躲

【反义】露︱显︱现︱见

❷收藏。

【词汇】珍藏︱藏书

【组词】鸟尽弓藏

【例句】他收藏的书签已经有上万张了。

❍ 光藏书不看书,是不能成为藏书家的。

【近义】收︱存︱积

【反义】弃︱丢

藏

见〔竄藏〕〔深藏〕〔隱藏〕〔自藏〕

另见zang

藏

(1次) 宝藏;库中资财。迁~就岐《天》

另见cang

藏cáng

隐藏;藏匿。《天问》:“曜灵安藏?”王逸注:“言东方未明旦之时,日安所藏其精光乎?”游国恩纂义:“东方未白,日光藏匿,即所云阖晦之时也。不知斯时日光藏于何所,故问之也。”

另见“zàng”

藏zàng

宝藏。《天问》:“迁藏就岐。”这句说的是周太王古公亶父带领周民携带宝藏迁移至岐山一事。《九思·守志》:“睹秘藏兮宝珍。”

另见“cáng”

藏cang

另见zang。藏宝 藏躲 藏锋 藏富 藏画 藏奸 藏娇 藏猫儿 藏闷儿 藏匿 藏怒 藏品 藏身 藏书 藏掖 藏拙 藏踪暗藏 包藏 保藏 储藏 躲藏 馆藏 库藏 矿藏 冷藏 埋藏 潜藏 收藏 私藏 窝藏 掩藏 隐藏 蕴藏 遮藏 珍藏 贮藏 藏书票 藏书室 捉迷藏 藏锋敛锐 藏垢纳污 藏奸耍滑 藏龙卧虎 藏身之所 藏头露尾 藏形匿影 藏诸名山 东躲西藏 鸟尽弓藏1

藏zang

另见cang。藏蓝 藏历 藏青 藏戏 藏医 藏药 藏族宝藏 道藏1 库藏 三藏2 释藏3 藏红花

藏(一)cáng (二)zàng

【辨形】末笔是点。17画。形声。

【辨义】藏(一)cáng

❶ 隐匿:藏躲|藏奸|藏猫儿|藏闷儿|藏匿|藏身|藏掖|藏掘|藏踪|藏垢纳污|藏龙卧虎|藏器待时|藏头露尾|藏形匿影|藏之名山,传之其人|暗藏|包藏|躲藏|潜藏|窝藏|行藏|掩藏|隐藏|遮藏|包藏祸心|深藏若虚|捉迷藏|缄口藏舌|金屋藏娇|绵里藏针|匿影藏形|笑里藏刀|中心藏之|东躲西藏|用舍行藏|用行舍藏。

❷ 收存,储藏: 藏地|藏品|藏书|藏蓄|保藏|窖藏|库藏|矿藏|冷藏|埋藏|收藏|私藏|蕴藏|窨(yìn)藏|珍藏|贮藏|鸟尽弓藏|秋收冬藏。

(二)zàng

❶藏族:藏刀|藏历|藏民|藏文|藏戏|藏医|藏语。

❷佛教、道教经书汇集的总称:藏经|道藏|三藏|释藏|大藏经。

❸ 储藏东西的地方: 宝藏|库藏。

❹西藏的简称:藏地|藏羚|藏香|藏羚羊|藏原羚|青藏高原。

〔藏蓝〕蓝中略带红的颜色。

〔藏青〕蓝中带黑的颜色:藏青果。

【辨析】 二音主要区别是表义功能不同:藏(一)cáng动作义,表示“隐匿,储藏”的意思;(二)zàng名物义,用于民族名、经书名、行政区名等,并用于形容义,表示颜色。

藏cang

隐蔽起来,让人看不到:无处~身|不做亏心事,用不着~~躲躲的|你把书~在哪儿了?另见zang。

藏

(同)躲

(反)露

藏cáng

❶把真相隐匿起来:休信那妒妇花言巧语,外作贤良,内~奸狡,他发恨定要弄你一死方罢。 (六九·1688)我瞧瞧烫了那里了,有什么遮着~着的?(二五·564)

❷躲藏;躲避:凤姐道,“你~起来,等我见他。若是小事罢了,若是大事我自有话回他。”贾琏便躲入内套间去。(七二·1763)闻人报大爷进来了,唬的众婆娘唿的一声,往后~之不迭。(十三·280)

❸把东西放在使人不能发现处:(宝玉)踟躇再三,单把那文理细密的拣了几套进去…那粗俗过露的都~在外面书房里。(二三·522)必是宝姑娘~了我的(扇子)。好姑娘,赏我罢。(三十·693)

藏cáng

另见zang。

藏zàng

另见cang。

葬地,亦指葬穴。《三輔黄圖·陵墓》:“文帝霸陵,在長安城東七十里,因山爲藏,不復起墳。”《後漢書·董卓傳》:“葬日,大風雨,霆震卓墓,流水入藏,漂其棺木。”《金史·本紀·世宗紀》:“號其藏爲光陵。”

藏

蔽、藏、挡、掩、遮;赤、光、露、袒

○蔽bì

(动)遮盖;挡住:一叶~目 |浮云~日 |衣不~体|掩~|遮~。

○藏cáng

(动)躲藏;隐藏:~在门后|~在心里|~龙卧虎|~猫猫儿|~头露尾|匿影~形|心底~着仇恨。

○挡dǎng

(动)遮蔽:~风|~雨|兵来将~,水来土掩|是谁在那儿呀,别~着亮儿。

○掩yǎn

(动)遮盖;掩蔽:~口而笑|~人耳口 |不以一眚~大德|~体|~护。

○遮zhē

(动)掩盖;遮挡:乌云~不住太阳|~丑|浮云~望眼|一手~天。

●赤chì

(动)光着;露着(身体):~脚|~膊上阵|~身露体|~裸裸|~手空拳。

●光guāng

(动)(身体)露着:~着头|~膀子|~着脚板|~着上身。

●露lòu

(动)〈口〉显现出:~脸|~马脚|没藏好,~出来了 |脸上~出了笑容|袜子破了,~了脚了。

●袒tǎn

脱去或敞开上衣,露出(身体的一部分):~胸露臂|~露|~腹 |左右~。

露←→藏lù ← → cáng

露:现出。

藏:隐藏。

【例】 化石全部露出来了,人们可以清楚地看到一头大象的骨架,它斜斜地插进沙土里,脚踩着砾石。(小学《语文》课本第九册《黄河象》) 藏也者,欲人之弗得见也。(《礼·檀弓上》)

藏cáng

〖动词〗

一、隐藏(8)。《报任安书》:宁得自引深藏岩穴邪? ——怎么能够自己隐退深藏在岩穴中呢? 《司马相如上书谏猎》:祸固多藏于隐微。——祸患本来大都隐藏在隐蔽的地方。《送李愿归盘谷序》:蛟龙遁藏。——蛟龙逃走隐藏。

二、收藏,储藏,保藏(20)。《里革断罟匡君》:使有司藏之。——让主管官员收藏起破网。《晁错论贵粟疏》:秋获,冬藏。——秋天收获,冬天储藏。《梅圣俞诗集序》:辄序而藏之。——就为它写了序言并保藏它。

藏zàng

〖名词〗

宝藏(1)。《前赤壁赋》:是造物者之无尽藏也。——这是自然界无穷的宝藏。

藏cáng

❶ 收藏,储蓄。《齐桓晋文之事》:“商贾皆欲~于王之市。”刘基《卖柑者言》:“杭有卖果者,善~柑,涉寒暑不溃。”用作名词,指收藏之物。《吕氏春秋·季秋》:“季秋行夏令,则其国大水,冬~殃败。”

❷ 躲藏,隐藏。《吕氏春秋·察今》:“见瓶水之冰,而知天下之寒,鱼鳖之~也。”方苞《狱中杂记》:“部中老胥,家~伪章。”

另见878页zàng。

藏zàng

❶ 储藏财物的地方。《左传·僖公二十四年》:“初,晋侯之竖头须,守~者也。”(竖:宫中小臣。头须:人名。)也指储藏的财物,宝藏。《左传·僖公二十四年》:“初,晋侯之竖头须,守藏者也;其出也,窃~以逃,尽用以求纳之。”(其出:指晋公子重耳出亡。)苏轼《前赤壁赋》:“是造物者之无尽~也。”

❷ 内脏。后来写作“脏(臟)”。《吕氏春秋·达郁》:“凡人三百六十节,九窍、五~、六府。”(节:指骨节。六府:六腑。)《论衡·论死》:“人死五~腐朽。”

❸ 佛教道教经典的总称。《高僧传·安清》:“出家修道,博晓经~。”

另见49页cáng。

藏*

B2D8

(一)cáng❶躲避,隐避:躲~/埋~。

❷保存,保管,收存:~书室/储~。

(二)zàng❶存放(通常是有价值的)东西的地方:宝~。

❷道教佛教经典的总称:道~/大~经。

❸西藏的简称。

躲藏

躲 藏(藏躲;隐藏;避藏) 窜(跧窜) 伏匿 避匿 潜住 潜居潜躲 屏迹 遮掩 引匿

像动物冬眠一样长期躲藏不露面:蛰居

避匿形影:避影

回避躲藏:避隐

退归躲藏:退藏

退避躲藏:退躲

蜷伏躲藏:跧藏

隐伏躲藏:隐窜

惊怕躲藏:麇骇雉伏 麕骇雉伏

逃走躲藏:走藏

到处躲藏:东躲西藏 东闪西躲 东藏西躲

到处躲藏,不敢露面:狐潜鼠伏 狐凭鼠伏

四处逃亡躲藏:鸟窜兽伏

(隐藏身体,不让人发现:躲藏)

坟墓

坟(坟垒;坟茔;坟包;坟堆;坟坵;坟封;坟冢;坟陇;坟垄;坟垒;邱坟) 墓(墓葬;墓坟;墓墟;邱墓;墟墓;公~) 陵(陵阜) 茔(茔墓;茔兆;茔垅;茔塚;茔竁;邱茔;新~;荒~) 宰 丘(丘山;丘坡;丘坟;丘墓;丘垄;丘封;丘茔;丘陇;丘墟;丘冢;丘塚;丘壤;丘陵;丘坂;丘垅;山丘;蒿丘;一丘土) 埌冢(冢茔;冢墓;山冢;青冢;古~) 垄(垄塚;垄墓;圹垄;残~;荒~) 垅(松垅;邱垅) 塚(塚舍;青塚) 塸 砻 墦 藏 山(山冢;山壤) 琴(琴城) 瘗阡(阡原;阡兆;遗阡) 陇(畴陇;鹤陇) 室(长夜室) 幽(幽宅;幽堂;幽墟;幽台;幽竁;幽陇;幽扃) 封(封隧;堂封) 黄垆 黄卢 黄炉 黄土 黄泥 黄垩 青墩 马鬣(马鬣封;马鬣坟)松楸 松邱 松蒿 斧屋 堂斧 墟落 化居 神寝 宿草 北邙 壤树 殡宫 圹坵 圹壌 巢窝 泉窝 夜台(长夜台) 夜壑 殡宫玄堂 玄庐 玄穸 穸台 穸窀 窀窆 抔土 一抔(一抔土;一抔之土;一抔黄土) 土包子 土骨堆 土中宅 三尺土 复真堂 青松宅 冷土荒堆

雅称坟墓:千岁室 千秋佳城

陵墓,坟墓:山

坟在地上的土堆:塿 墓堆 墓头 蓬颗

墓前供拜祭的平台:墓台

旧时看风水的所定的坟茔方位:山向

(埋葬死人的穴和上面的坟头:坟墓)

另见:埋葬 死人 墓碑 碑文 墓地

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

墓穴

圹(冢圹;幽圹;墓圹) 穴(穴道;陶穴;泉穴;圹穴) 坎(幽坎;掩~) 宅(玄宅) 穿 竁(冢竁;茔竁;幽竁) 藏(冢藏)空 窆(窆圹) 穸(幽穸;窀穸;泉穸;殡穸) 池(玄池) 泉台 青台 夜台 阴堂 阴宅 幽兆 幽房 幽室 幽藏 泉壤 渊壤 墓室 墓窟 佳城 永宅 冢堂 桂寝 椁室 夜室(长夜室) 滕室龛室 金井 九泉室 一棺之土

黄泉,墓穴:金隧

古代王侯的墓穴:井

生前造就的墓穴:生圹 成圹 寿圹 寿宫寿堂 寿穴 寿藏 寿域 寿坎 庚穴 生藏

古帝王的寿穴:方中

预先筑好待葬的墓室:虚墓

合葬的墓穴:祔穴

铺沙的墓穴:沙府

用砖砌的墓圹壁:窀堲

墓穴的范围:圹兆

墓圹中的所谓江河:阴沟

陵墓中灌注水银制造的人工湖:银海

(埋棺材或骨灰的坑:墓穴)

隐藏2

隐(隐伏;~忧;~密) 藏(潜藏;深~) 包(包藏) 韫(韫匵)阂 韬含

隐藏不露:暗

隐藏光芒:韬精(~星芒) 韬映(长河~)

隐藏在里面:含(含藏;含蓄) 蓄(蓄积;蕴蓄;渟蓄) 积(蕴积) 韫蕴结 蕴借 蕴籍 余蕴 敛藏 韬敛 韬涵 隩区

蕴藏于其中而未全部显现:余蕴

包含,蕴藏:包蕴

蕴藏勇力:韬力

到处潜伏:四伏

(事物隐蔽不显露:隐藏)

收藏

藏(藏蓄;藏畜;藏收;藏庋;戢藏;备藏;掖藏;怀藏;韫藏;储藏;敛藏) 臧 庋(庋藏;庋置;庋掌) 廪 纳(~卷入柜) 缊 贮(收贮;盛贮) 弆(弆藏) 掖(~紧) 打挟 掩盖 韬戢

收藏粮食:收谷

收藏书籍:藏书

收藏兵器:戢(~刃;~兵;载~干戈)

收藏弓箭:辑矢

收藏,不使外传:闭秘

收藏物资使不落入敌手:坚壁(~粮食)

储藏,收藏:贮录

封闭收藏:封藏

缄封,封藏:检封

私行收藏或藏匿:私藏

私藏书籍:挟书

妥善收藏:宝(宝藏;宝蓄;宝寘;宝录)

对书画作品的珍爱宝藏:锦囊玉轴

收藏财物不慎,等于诱人偷窃:慢藏诲盗谩藏诲盗

(收集保藏:收藏)

储存场所

古代国家收藏财货或文书的地方:府(藏府)

储存东西的地方:藏

储存东西的洞或坑:窖(地窖;窟窖;酒~) 窨 窌

藏谷物的窖:窦窖 窦窌

藏冰的地窖:冰窖

古代藏冰之室:凌室 凌阴

古代椭形的地窖:窦

积雪覆盖下的地窖:雪窖

堆存货物的处所:栈(货栈;堆栈)

储存档案之所:宬室

保管和出纳国家预算资金的机构:金库 国库

另见:储存 储藏 放置

墓地

墓(墓田;墓圈;墓茔;墓次;墓场;墓所) 茔(茔域;茔地;茔兆;茔墓;茔垅;茔所;茔墟;茔封;茔竁;黄茔;冢茔;园茔) 域(域兆;灵域) 宅(宅兆;永宅;灵宅) 陵(陵兆) 兆(兆域;阡兆) 泉(泉下;泉壤;九泉;三泉;黄泉) 幽 藏 葬地 坟地 坟场 坟山 坟壤 坟园 坟圈 松峤 松隧 冢田 冢地 冢园 佳城 蒿丘 蒿里 松柏 松槚 松楸 灵岗 北邙 阴地 阴墟 阴壤 黄堂 黄沙 黄泥 黄尘 九原 九京 下里 阡原 山头 栖神之域

墓地的委婉说法:万年吉地

坟墓,墓地:冢宅

暂时安葬之所:攒所

领袖或先烈的墓地:陵墓

孔子的墓地:孔林

帝王的墓地:园(园陵;园寝) 陵(明孝~)

帝王或诸侯的墓地:陵园

太子的墓地:鹤兆

祖先的墓地:祖山 祖茔 故墓 先域 先垄 先人域

合葬的墓地:附茔

旧指儿童死者合葬处:学堂

公共的墓地:公墓

民间的坟地:民冢

风水好的墓地:吉地 吉壤 吉阡 眠牛福地

风水好、后代会升官发财的坟地:牛眠吉地

旧时堪舆家称风水特好的墓地:龙耳

下葬的墓地:墓田丙舍 丙舍佳城

旧时收埋无主尸骨的坟场:义冢

荒废的坟地:颓陇

坟地葬位的左右次序:昭穆

(埋葬死人的地方:墓地)

另见:墓穴 坟墓 死人 埋葬

藏起

藏

藏起来不让人发现:藏匿

藏在箱子里:韫匮

藏于袖中:袖(~刃;~剑) 褪

藏手于袖:袖手

袖藏利刃:袖锋

袖藏铁锥:袖椎

另见:隐藏1 遮盖1 遮蔽 掩盖

隐藏1

隐(隐占;隐昧;隐匿;隐避;遮隐;遁隐;潜隐;蔽隐) 藏(藏匿;藏蓄;藏掖;包藏;沉藏;苞藏;消藏;深藏;盖藏;暗藏;匿藏;寝藏;潜藏;沉藏;退藏;埋藏;蛰藏;窜藏) 闭(闭伏) 伏(伏匿;伏藏;避伏) 弢(弢钤;弢敛) 慆 屏(屏匿;屏处;屏藏;屏窜) 匿(匿藏;讳匿;沉匿;沦匿;没匿;违匿;漏匿;躲匿;蔽匿;![]() 匿) 映 阴(阴匿;阴潜) 挟(挟藏;怀挟) 窝 窜(窜伏) 掖 揞 影(影盖;~于树后) 躲(躲入;躲藏;~起;躲匿;躲避) 遁(遁匿;遁戢;遁隐) 瘗(瘗藏) 匽 微(其徒~之) 掩(掩伏;掩藏;遮掩;蔽掩) 潜(潜包;潜纳;潜处;潜伏;潜匿;潜韬;潜躲;潜戢;潜翳) 韬(韬匿;韬伏) 廋(廋蔽)盖臧 秘蕴

匿) 映 阴(阴匿;阴潜) 挟(挟藏;怀挟) 窝 窜(窜伏) 掖 揞 影(影盖;~于树后) 躲(躲入;躲藏;~起;躲匿;躲避) 遁(遁匿;遁戢;遁隐) 瘗(瘗藏) 匽 微(其徒~之) 掩(掩伏;掩藏;遮掩;蔽掩) 潜(潜包;潜纳;潜处;潜伏;潜匿;潜韬;潜躲;潜戢;潜翳) 韬(韬匿;韬伏) 廋(廋蔽)盖臧 秘蕴

把形迹、真相隐藏起来:藏影匿形

盗贼隐藏:盗匿

藏伏,藏匿:闭藏

潜伏,隐藏:藏伏 隩区

躲藏,隐藏:辟匿 遮遮掩掩

藏在柜子里:韫匮 韫匵

藏在袖子里:袖(~着手)

潜藏在地下:蛰藏 蛰地

违背本意而隐藏、隐匿:避迹违心

奸诈而掩藏不露:诡伏

借以藏匿:凭匿

暂时隐藏:寄匿

无处藏匿:罔伏

不能完全隐藏:雉尾藏

(藏起来不让发现:隐藏)

另见:藏起 埋藏 躲避 隐蔽1 隐瞒 掩盖 ︱公开

矿物

矿(~苗;银~;金~;煤~)

地下埋藏的各种矿物的总称:矿藏

从矿床中开采的或由贫矿经选矿加工制成的砂状矿物:矿沙

含铁的矿砂:铁砂

地壳下有开采价值的矿物:矿产

储藏的珍宝或财富(多指矿产):藏(宝藏)

锡矿和石料:锡石

常见矿物:铝 硇 宕 锂 锆 锡 铅煤 锌 锑 铋 铌 钴华 钼华辉石 硝石 榍石 刚石 滑石 闪石 礞石 燧石 赭石 蛭石 萤石 硇砂 霞石 氟石 钾盐 玛璃 玛瑙 银母 钻石 金刚石

云母:云华 云精

云母的一种:云沙 云砂 云英 云珠云液 云胆

云母粉:云粉

红色或带青色可作染料的矿物:雘(丹雘;青雘)

古代染缯的黑色矿物:磾

矿物名:石英

物质从液态或气态形成晶体:晶(玉~;血~;茶~;墨~)

石英的晶体:水晶 水玉 玉瑛

水晶一类的矿物:碧玉 水碧

(地壳中由地质作用形成天然化合物和单质:矿物)

另见:颜料 矿石 开采

器官1

器(消化~;生殖~) 官(~能;五~;感~)

思想的器官和思想、感情等:心(~灵;~思)

人体外露的器官:形藏

人体内脏器官的统称:五脏六腑 五藏六府

心肝脾肺肾等器官:脏(脏器;脏腑;内脏;血脏;五脏) 藏(内藏) 五内 众内

胃肠膀胱等器官:腑(腑脏;六~)

眼耳口鼻舌等器官:窍(耳~;七~)

有内分泌功能的器官:腺(胸~)

某些器官的边缘:唇(阴~)

人的各个器官及整个身体:五官百骸

另见:功能 体内各部

佛书

梵夹 经夹 经籍 经袠 经书 释部 宝轴 金牒 僧陀 修多罗

佛教经卷:黄绢

佛道之书:玉牒

佛教或道教经典:藏(藏经) 玄籍 银牒

佛道的典籍:云书

佛教的经典:贝(贝文;贝字;贝多;贝夹;贝典;贝经;贝编;贝藏;贝书;贝叶;贝叶文;贝叶书;贝叶偈;贝叶经;贝叶篇;贝多叶;贝多罗;贝多叶书;梵册贝叶) 佛经 佛典 佛藏 金书 释典 竺经 西经 藏经 僧陀 释藏 龙藏 梵册 梵贝 梵册 梵书 梵经 禅经 西经 玄经 妙典 象载 黄卷 龙编 龙臧 龙藏 西竺经 竺国经

佛教经典名:千佛万经

用泥金书写的佛经:金经

翻译的佛经:译贝

(佛教书:佛书)

〖藏〗

(一)粵 cong4〔牀〕普 cánɡ

❶ 把穀物收藏起來。荀況《荀子.王制》:「春耕,夏耘,秋收,冬 〜 。」(耘【粵 wan4〔雲〕普yún】:除草。❷ 收藏,儲藏。莊周《莊子.養生主》:「善刀而〜之。」(善:珍惜。)

❸ 隱匿,隱藏。陸以湉《冷廬雜識.卷七.陳忠愍公》:「忍創負公屍〜蘆叢中。」(創:傷。負:背負。公:指陳化成。)

(二)粵 zong6〔狀〕普 zànɡ

❶ 貯藏財物的倉庫,有詞語「寶〜 」。脫脫《宋史 . 志第四》:「一曰天積,天子之〜庫。」❷通「臟」,內臟,這個意思後來被寫成「臟」。劉安《淮南子.原道訓》:「夫心者,五〜之主也。」

❸佛教、道教經典的總稱,如《大〜經》。《宋史.列傳第四十二.王欽若》:「明年,為景靈使,閱《道〜》。」

藏

❶读zang。

❶义同脏。出《灵枢·本脏》等。泛指人体内的脏器。

❷地名。指我国西藏自治区。如藏麻黄,即指西藏所产的麻黄。

❷读cang。贮藏、受纳之义。《素问·五藏别论》:“五味入口,藏于胃以养五藏(同脏)气。”

藏

❶读zang,意同 “脏” 。

❷读cang,贮藏、受纳的意思。

藏

今西藏自治区的简称。因在明代称“乌思藏”、清初称“卫藏”而得名。

藏

㊀ cang❶躲避,隐藏。如:东躲西藏。

❷收存,储藏。如:收藏字画,藏书。 ㊁ zang❶西藏自治区的简称。

❷藏族,中国少数民族之一。分布于西藏和青海、四川、甘肃、云南等省区的部分地区。

藏zàng

❶义同脏(见《素问·五脏生成》等篇)。

❷地名。指我国西藏自治区。如藏麻黄, 即指西藏所产的麻黄。另见页cáng。

藏cánɡ

❶ (躲藏;隐藏) hide;conceal: 狐狸尾巴是 ~ 不住的。 A fox cannot hide its tail. 他 ~ 在树后。 He concealed himself behind the trees.

❷ (收存;储藏) store;lay by: ~ 粮于民 store grain among the people;

你把你的钱 ~ 在什么地方? Where do you keep your money? 所有事实都 ~ 在他的记忆里。 All the facts were stored in his memory.

另见 see also zànɡ。

◆藏躲 hide or conceal oneself;go into hiding;

藏垢纳污 shelter evil people and countenance evil practices;storing dirt and taking filth;cover a multitude of sins;harbor criminals;assemble the worst elements of society;a place where the worst elements of society are assembled;

藏奸 harbour malice;

藏龙卧虎 hidden dragons and crouching tigers — talented men still remained in concealment;a lair of dragons and tigers — a place where people of unusual ability are to be found;a hidden dragon and a sleeping tiger;people with many different abilities;undiscovered talents;great [able] men living in hiding;those who hide their talents in a napkin;living in solitude; 藏猫(儿) [口] hide-and-seek;

藏匿 conceal;hide;go into hiding;harbour;

藏身 (躲藏) hide oneself;go into hiding;(安身) make one's home;take shelter;

藏书 (收藏书籍) collect books;(所藏的书籍) a collection of books;library;

藏头露尾 show the tail but hide the head — tell part of the truth but not all of it;give a partial account of;hide the head but show the tail — hide one part of sth. only to reveal another;utter half and keep back half;not to speak out the truth straightforwardly;conceal the truth of matter;

藏掖 try to cover up;malpractice;abuse;corrupt practice;

藏衣室 wardrobe;

藏拙 hide one's inadequacy by keeping quiet;hide one's weak points;keep one's weakness unexposed;

藏踪 conceal oneself;go into hiding

藏zànɡ

❶ (储存大量东西的地方) storing place; depository; deposit: 宝 ~ precious (mineral) deposits; 矿 ~ mineral deposits

❷ (佛教或道教的经典的总称) Buddhist or Taoist scriptures: 大 ~ 经 the great scriptures; 佛 ~ Buddhist sutra; Buddhist scriptures

❸ (指西藏) short for the Xizang Autonomous Region

❹ (藏族) the Zang nationality

另见 see also cánɡ。

◆藏红 safranine; 藏花 safron; 藏剧 Zang opera; 藏蓝 purplish blue; 藏历 lunar calendar used by the Zang nationality; 藏青 dark blue; 藏香 incense made in the Xizang Autonomous Region; Tibetan incense; 藏语 Zang [Tibetan] language; 藏族 the Zang [Tibetan] nationality, distributed over the Xizang Autonomous Region, Qinghai, Sichuan, Gansu and Yunnan

藏 (cáng) 读脏 (zàng)

【藏】五脏。

例1 五藏化液: 心为汗,肺为涕,肝为泪,脾为涎,肾为唾,是为五液。(《素问 ·宣明五气篇》)

译文 五脏各有化生的液体,心主血,汗血同源,故心液为汗; 肺开窍于鼻,故肺液为涕; 肝开窍于目,故肝液为泪; 脾开窍于口,故脾液为涎; 足少阴肾脉挟舌本,唾出于舌下,故肾液为唾。这叫做五脏化生的五液。

例2 是故五藏主藏精者也,不可伤,伤则失守而阴虚,阴虚则无气,无气则死矣。(《灵枢·本神》)

译文 所以五脏是主藏精气的,不能受到任何伤害。如被邪气所伤害,则精气耗散而不能内守,因而出现阴精虚的现象,阴精虚则气化无从发生作用,气化竭绝,人体就死亡。

例3 妇人产讫,五藏虚羸,惟得将补,不可转泻。(孙思邈《备急千金要方·卷三·虚损第一》)

译文 妇人产后,五脏虚弱,只宜用药补虚,兼用饮食调养法,不可转用泻法。

例4 中暍之病,令人闷绝者,热毒伤藏也。(《圣济总录·卷三十四 ·中暍闷绝》)

译文 中了暑热之病邪,使人烦闷欲死的,是热毒损伤了脏气。

例5 谚有之曰: “山川而能语,葬师食无所; 藏府而能语,医师色如土。” (宋濂 《逊志斋集·卷六·医原》)

译文 有这样的俗语: “山川如果能够说话,风水先生会求食无门; 脏腑如果能够说话,医师会吓得面色如土。”

按 藏,古脏字。《周礼·天官·疾医》: “参之以九藏之动。”《庄子·齐物论》: “百骸九窍六藏。”《管子·水地》: “曰五藏: 酸主脾,咸主肺,辛主肾,苦主肝,甘主心,五藏已具而后生肉。”《淮南子·原道》: “夫心者,五藏之主也。” 《说文·肉部》: “肺,金藏也。”李白 《东海有勇妇》: “蹴踏五藏行。”《炳烛编·文字证古》: “古脏本作藏,心、肝、脾、肺、肾五者皆藏于内,故谓之藏,不必加肉。”

其实,古脏字本作臧。《汉书·翟奉传》: “五臧象天。” 《汉书·王吉传》: “吸新吐故以练臧。”颜师古注: “臧,五臧也。”马王堆医书《阴阳脉死候》: “三阴臧炼肠而主杀。”

藏的本字是臧。《管子·侈靡》: “故天子臧珠玉,诸侯臧金石。”《楚辞·天问》: “羌不知余之所臧。”王念孙说: “臧字当读为藏,古无藏字,借臧为之。” (《读书杂志·余编下》) 《荀子·富国》: “而善臧其余。”梁启雄引卢文弨曰: “臧,古藏字。” (《荀子简释》)《汉书·礼乐志》: “臧於理官。”颜师古注: “古书怀藏之字本作臧。《汉书》例为臧耳。”张家山汉简《引书》: “春产、夏长、秋收、冬臧,此彭祖之道也。” 《方言》卷十二: “赋,臧也。”

先秦古籍中出现的 “藏”字为后人所改。《易·系辞上》:“藏诸用。”《释文》: “藏,郑作臧。” 《国语·鲁语上》: “掩贼者为藏。”《左传·文公十八年》、《国语补音》藏皆作臧。《左传·宣公十五年》: “山薮藏疾。” 《汉书·路温舒传》引藏作臧。《庄子·在宥》: “安藏人心。”王孝鱼校: “世德堂本藏作臧。” 《论语·述而》: “用之则行,舍之则藏。”朱骏声: “衡方碑: ‘用舍行臧。’” (《说文通训定声·阳部》)《逸周书·大开》: “谋竟不可以藏。”孙诒让 《斟补》: “案藏当为臧。”《晏子春秋·内篇·谏下》:“夫藏财而不用,凶也。”孙星衍说: “藏当为臧。” (《晏子春秋音义》)

《灵枢》 中出现的脏字亦为后人所改。《灵枢·邪气藏府病形》: “余闻五脏六腑之气……” 《太素·卷十一·府病合输》、《类经》卷二十第二十四脏皆作藏。凡 《灵枢》 出现的脏字,《素问》、《太素》、《备急千金要方》、《类经》等皆作藏,兹不赘述。

《说文·臣部》“臧”字下段玉裁注: “以从草之藏为藏匿字,始于汉末。”《说文》无藏字,但 《说文》说解中有 “藏”字之处“凡三十见”。(见王筠 《说文释例》卷十三) 纽树玉 《说文新附考》: “汉碑已有藏字,知俗字多起于分隶。”

殷寄明说: “臧,形声字,初文无爿。《说文》: ‘臧,善也。’(按此非本义)。”杨树达说: “甲文臧字皆象以戈刺臣之形,据形求义,初义盖不得为 ‘善’。以余考之,臧当以臧获为本义也。……按臧为战败屈伏之人,获言战时所获。……《汉书·司马迁传》引晋灼云: ‘臧获,败敌所被虏获为奴隶者。’ 此臧字之本义也。” (《积微居小学述林·释臧》) 臧的本义是奴隶 (古以战俘为奴隶)。假借为藏匿字,加艸作藏。《说文新附》: “藏,匿也。”由于五脏是藏在体内的,引申为脏器。《灵枢·胀论》: “脏腑之在胸胁腹里之内也,若匣匮之藏禁器也。” 《太素·卷二十九·胀论》脏腑作藏府,可知《灵枢·胀论》的“脏腑”字为后人所改。后来才写作脏。《抱朴子·至理》: “破积聚於腑脏。”臧 藏是古今字, 藏

藏是古今字, 藏 脏也是古今字。

脏也是古今字。

古音臧、藏、脏皆属阳部,臧属精母,藏、脏皆属从母,精从旁纽。

藏

(cáng) 昨朗切,从母唐韵,开口一等,平声。

【藏】隐藏

例 天气清净光明者也,藏德不止,故不下也。(《素问·四气调神大论》)

译文 自然界的气是清净光明的,隐藏着运动不止的性质。故不致于下落。

【藏】保藏

例 肾者主蛰,封藏之本,精之处也。(《素问·六节藏象论》)

译文 肾脏的功能主潜藏,是固藏精的本脏,是精的发生处。

(zàng葬) 徂浪切,从母宕韵,开口一等,去声。

【藏】库藏、道教经典的总称

例1 如登龙君之宫,宝藏悉陈。(王世贞 《本草纲目》原序)

译文 好像到了海底龙王的宫殿里,那些库藏的珍宝都陈列在眼前。

例2 予幼嗜岐黄家言,读书自 《灵》、《素》、《难经》而下,旁及《道藏》、石室。(赵学敏《串雅》序)

译文 我从小就喜欢读医药书籍,读书自 《灵枢》、《素问》、《难经》而外,广泛涉及道教经书的总集 《道藏》及各种珍藏医书。

按 《说文》无藏字。《说文·艸部》新附字: “藏,匿也。”本义是隐藏。《礼记·檀弓上》: “藏也者,欲人之弗得见也。”引申为保藏。《荀子·王制》: “春耕、夏耘、秋收、冬藏。”保藏必然有地方,又引申为储藏财物的仓库。《礼记·中庸》: “宝藏兴焉。”《释文》: “藏,才浪反。” 以上诸藏字乃后人所改,说见本书第一章 “藏读如脏”条。道教经典是秘藏的,引申为道藏。宋张君房 《云笈七签》收有道藏经若干卷,道藏之名自此始。

藏zàng

zang-organs; viscera

藏cáng

❶

❷包

❸待价

❹东躲西

藏

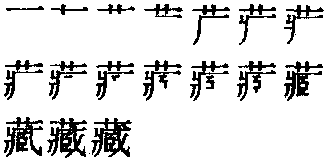

(17画)

❶cáng

❷zàng

【提示】艹,3画,宋体是一横两竖,楷体第三笔是撇;旧字形4画,中间一横断为两笔。

*藏cáng

17画 艹部

(1) 储存: ~书|储~|收~|珍~。

(2) 隐藏;躲藏: ~身|暗~|~起来|~龙卧虎。

另见zàng(500页)。

*藏zàng

17画 艹部

(1) 〈书〉 储存东西的地方: 府~。

(2) 储存、埋藏( cáng)的东西: 宝~。

(3) 佛教或道教经典的总集: 道~|南~|北~|大~经。

(4) 西藏: 川~公路。

(5) 藏族,我国少数民族: ~历|~医。

另见cáng(36页)。

藏( )

)

古璽彙編3637,戰國

□藏。

馬王堆漢墓帛書·老子甲本卷後古佚書,西漢

藏。

居延新簡EPT52.11,西漢

錢藏官候長譚護□。

居延新簡EPF22.200,西漢

不當負駒放以縣官馬擅自假借坐藏爲盜。

孫琮畫像石墓題記,東漢

□都鄉安持里孫琮字咸石之郭藏。

許安國墓祠題記,東漢

王無扶死之臣,恩情未反,迫褾有制,財幣霧隱藏。

李元墓誌,隋

而藏舟難同,過隙易往,春秋六十有二。

龍藏寺碑額,隋

恒州刾史鄂國公爲國勸造龍藏寺碑。

杜君妻鄭善妃墓誌,隋

流通五時之教,研解三藏之宗。

盧君妻楊氏墓誌,唐

老氏遺誡兮多藏厚亡,今我送終兮則惟其常。

康留買墓誌,唐

海變山藏,誰辯將軍之墓?

張思鼎墓誌,唐

以天寶初載歲次敦藏七月二旬有六日遘癘虐疾,終于郡之官舎。

《説文(新附)》:“藏,匿也。”

徐鉉等按曰: “《漢書》通用臧字。从艸,後人所加。”驗之古璽及楚簡文字,从艸之“藏”,先秦有之,徐鉉之説並不允當。

漢前出土文字“藏”字罕見。秦簡假“臧”爲“藏”,睡虎地秦簡《日書甲種·盜者》“臧於垣内中糞蔡下”、“臧於瓦器間”、“臧東南反(坂)下”、“臧於草木下,必依阪險”之“臧”皆讀爲 “藏”。

戰國楚簡則假“贓”爲 “藏”。《上海博物館藏戰國楚竹書四 ·曹沬之陳》簡32: “各載尔(爾)贓(藏)。”

又假“ ”爲“藏”:

”爲“藏”:

清華大學藏戰國竹簡一·程寤9,戰國

人𢘓(謀)疆(彊), 不可以 (藏)。

(藏)。

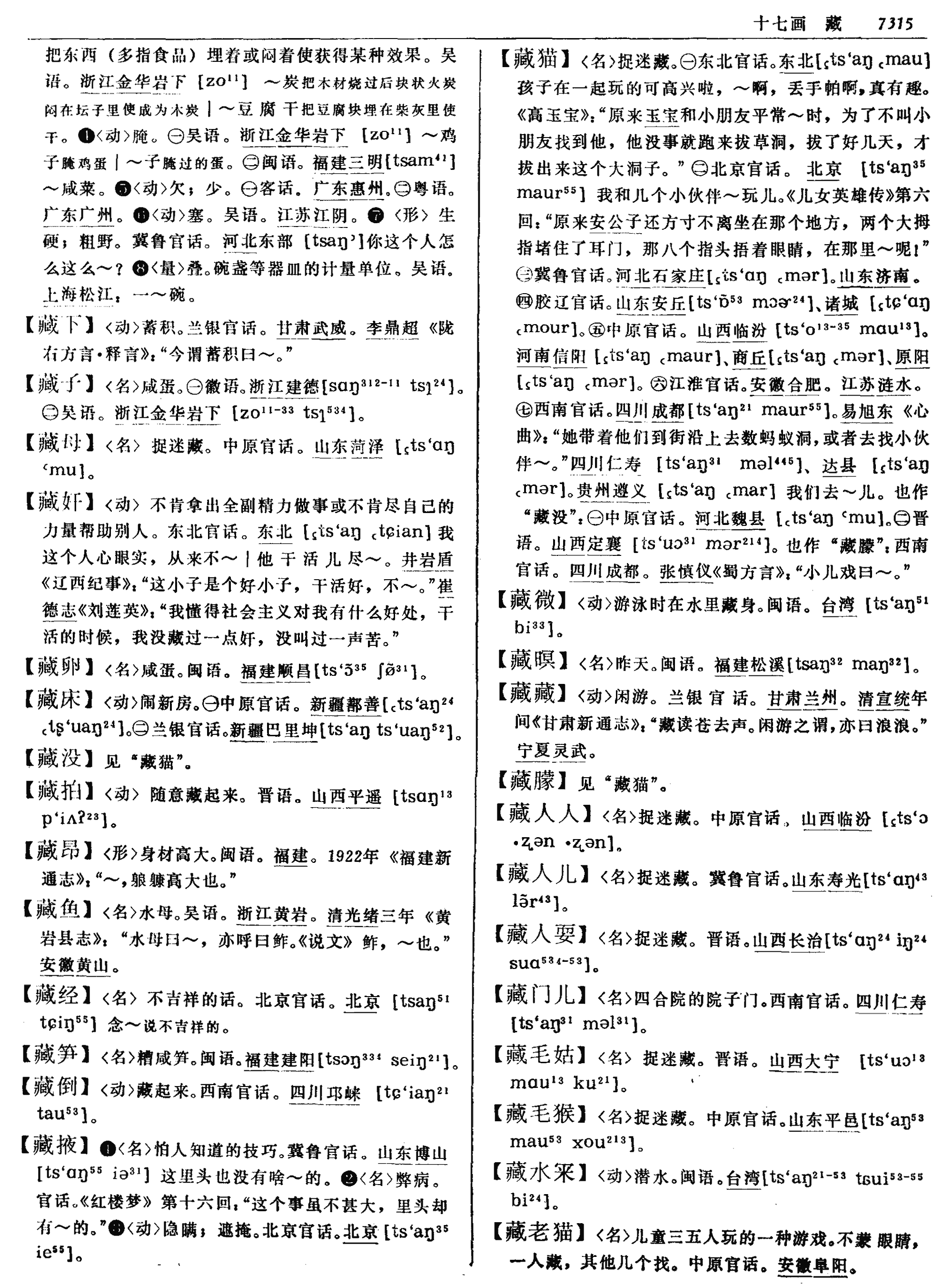

藏1.cáng 2.zàng

战国形声字。从艹(艸),臧声。本作“臧”,从臣,从戈,爿(chuáng)声。臣字本即目字。象人用戈(兵器)监(目)守形。义为隐藏,储藏。兼用为动词或名词。

1.cáng 隐避。如:埋藏|他藏在树林里。又收存。如:藏书处|储藏室|收藏起来。

2.zàng 指储放东西的地方。此义是由读cáng的动词义转为名词的。如:宝藏|矿藏。引申为一类书籍的总称。如:佛教的大藏经|道教的道藏|佛经有三藏。假借为地区名或少数民族名。如:西藏自治区|藏族。

藏★常◎常

形声,从艸,臧(zānɡ)声,本义读cánɡ,藏匿,引申为储存、躲藏、埋藏在地下的矿物等;又读zànɡ,引申为储存东西的地方、佛教或道教经典的总称,假借为我国少数民族名。

- 液压试验中的加载方法是什么意思

- 液压试验中的安全保护措施是什么意思

- 液压试验方法标准目录汇编是什么意思

- 液压试验设备是什么意思

- 液压过滤系统实例是什么意思

- 液压铡管机是什么意思

- 液压镐是什么意思

- 液压阀是什么意思

- 液压阀体制造工艺是什么意思

- 液压阀用电磁铁(摘自JB5244-91)是什么意思

- 液压阀装配工艺是什么意思

- 液压阀阀芯加工工艺是什么意思

- 液压顶部驱动钻井装置是什么意思

- 液压马达的主要参数是什么意思

- 液压马达的分类是什么意思

- 液压马达的结构特点是什么意思

- 液压马达的试验油路及方法是什么意思

- 液固色谱法是什么意思

- 液平疗是什么意思

- 液态合成氨是什么意思

- 液态或糊状胶粘剂的涂胶方法是什么意思

- 液态氯是什么意思

- 液态矿石是什么意思

- 液态金属是什么意思

- 液态镶嵌式模型是什么意思

- 液控换向阀和电液换向阀是什么意思

- 液散货集装箱是什么意思

- 液晶是什么意思

- 液晶是什么意思

- 液晶与生物结构是什么意思

- 液晶光阀电视是什么意思

- 液晶化学是什么意思

- 液晶平板电视是什么意思

- 液晶物理学是什么意思

- 液晶物理学是什么意思

- 液晶电视是什么意思

- 液晶电视——液晶显示的原理和应用是什么意思

- 液晶电视手表是什么意思

- 液材,边材,白木质是什么意思

- 液氮保藏法是什么意思

- 液氯气化用汽量计算是什么意思

- 液泡是什么意思

- 液液萃取是什么意思

- 液滴逆流分配法是什么意思

- 液状甘油磷酸钠[中]是什么意思

- 液状甘油磷酸钾[中]是什么意思

- 液状石蜡是什么意思

- 液状石蜡是什么意思

- 液相本体法聚丙烯生产及应用是什么意思

- 液相爆炸是什么意思

- 液相色谱法是什么意思

- 液相载荷量是什么意思

- 液膜分离技术是什么意思

- 液膜技术是什么意思

- 液门是什么意思

- 液门是什么意思

- 液面显示和控制是什么意思

- 涵是什么意思

- 涵是什么意思

- 涵是什么意思