著Zhù

现行罕见姓氏。今山西之岚县有分布。《山西人口姓氏大全》收载。《姓氏考略》亦收,其注云: “音‘宁’,以邑为氏。”春秋时齐有著邑,故城在今山东济阳县西南。

著

1.zhù ❶顯明。揚雄《太玄賦》:“皦皦著乎日月兮,何俗聖之暗燭。”

❷書寫。東方朔《答客難》:“著於竹帛。脣腐齒落,服膺而不釋。”

2.zhuó 附著。王延壽《王孫賦》:“或捉腐而登危,基將頹而復著。”

著

《诗经·齐风》篇名。《毛诗序》云:“《著》,刺时也。时不亲迎也。”《郑笺》:“时不亲迎,故陈亲迎之礼以刺之。”今人多不认为此诗有刺意,而认为是记亲迎的诗。全诗三章,章四句。古人结婚,新郎要到女家亲迎,先在庭中等候。女方父母将新娘送出,新郎携其手出门,然后一同上车归家。诗以新娘的眼睛作为视点,“著”、“庭”、“堂”实指中庭一地,是她和新郎第一次相见的地方,“充耳以素”、“尚之以琼华”是新郎给她的第一个印象。

著

俟我于庭乎而,充耳以青乎而,尚之以琼莹乎而!

俟我于堂乎而,充耳以黄乎而,尚之以琼英乎而!

这是一首出自女子之口的情诗。

这首诗的大意是说,他等待我在门屏之间,我把雪白的耳坠挂在耳两边,再把美玉佩戴在胸前;他约我在庭院,我把青色耳坠挂在耳两边,我再把美玉佩戴在胸前;他和我约定在厅堂,我把黄色耳坠挂在耳两旁,我再把美玉佩戴在胸膛。

全诗通过一个女子述说与情人约会,而修饰打扮,以取得情人的欢心,表现了女子对爱情的执著追求。

这首诗除了写女子述说与情人约会外,着重写女子的打扮。而打扮,又不精雕细刻,详加描绘,只是写耳饰的色彩,佩戴的珍贵,但在这粗线条的描述里,却使人浮想联翩。其一;妆饰的精美,佩戴的珍奇,常常是和人之美联系在一起的,这是古人惯用的烘托笔法。其二,从佩戴的琼华、琼莹、琼英来看,又可想象佩玉的光华、晶莹、剔透,并以此象征纯洁的心灵和美好的品德。其三,古有“女为悦已者容”的名言,她之所以相会前要精心地妆饰打扮一番,正是为着取悦于情人,从而又可想见这位情窦初开的少女对爱情的炽热追求。总之,通过她的妆饰、佩戴,为读者描绘出一个既有外貌美,又有心灵美,纯洁、活泼,富有生气的热恋中的少女形象。

从篇章结构来看,抒情步步递进,逐层加深。首章言“俟我于著”,次章言“俟我于庭”,末章言“俟我于堂”。著,是大门与屏风之间。庭,是屏风与正房之间。堂,是正房的中间。正房的左右或后面才是室。由著而庭,由庭而堂,距离越来越近,将意味着人越来越近,情思越来越深。再从句式来看,每章三句,就比较特殊,每句都以 “乎而”结尾。“乎而”,语气词,略相当于现代汉语里的 “啊”,可谓一唱三叹,起着谐韵和加强抒发感情的作用。从这些地方看来,本诗又自有其独特之处。

《著》

俟我于著乎而,(一) 门屏之间等我的他,

充耳以素乎而,(二) 冠儿两边垂着白丝线呀,

尚之以琼华乎而!(三) 还有那漂亮的红玉呀!

俟我于庭乎而,天井那儿等我的他,

充耳以青乎而,冠儿两边垂着青丝线呀,

尚之以琼莹乎而! 还有那亮晶的红玉呀!

俟我于堂乎而,堂屋那儿等我的他,

充耳以黄乎而,冠儿两边垂着黄丝线呀,

尚之以琼英乎而! 还有那美丽的红玉呀!

注 释

(一)毛亨:“俟,待也。门屏之间曰著。”

杨树达《词诠》:“而,语末助词。助句。《汉书·韦贤传注》:“而者,句绝之辞!”

(二)严粲:“见其充耳以素丝为紞也。”

(三)姚际恒:“观充耳以琼玉,则亦贵人矣。琼,赤玉。贵者用之。华、莹、英,取协韵,以赞其玉之色泽也。”

注 音

莹ying营

著

俟我于庭乎而,充耳以青乎而,尚之以琼莹乎而!

俟我于堂乎而,充耳以黄乎而,尚之以琼英乎而!

这是齐国诗歌中的一首极普通的歌谣。诗中写一出嫁的女子希望见到她的丈夫亲自迎接。当时齐国的风俗是不亲迎。可是女子却望见婿在大门和屏风之间,在庭院,在厅堂上等,女子心中高兴而发的赞美之词。诗的内容比较简单,只写女子对其婿的夸赞,这种夸赞包含着内心的喜悦,对其婿的爱。能在大门里,庭院和厅堂上等待自己,心中感到满足。所以直接表达了对其婿的赞美。此诗在风格上与上篇《还》有许多相似之处。三章从不同的角度写女子的心内活动。由著到堂即由外而内,渐入渐深地描写。女子知道当时的风俗: 婿不亲迎,但又希望能见到他。一旦见到时,心中当然十分激动。各章都以六、七言的句式组成,使全诗中心突出,前后照应,如“庭”“莹”“堂”“黄”,都是呼应之词。又如各章的第三句,虽然都是写男子所佩美玉,但用词却有变化。又如用“素”“青”“黄”三种颜色,实际是描写“充耳”之丝绳,绳由三色的三股丝编结的圆结,分开来写,给人以变化,不觉呆板,使全诗余音摇曳,别具神态,有一种优游不迫之美。

著

俟我于著乎而,充耳以素乎而,尚之以琼华乎而。①

俟我于庭乎而,充耳以青乎而,尚之以琼莹乎而。②

俟我于堂乎而,充耳以黄乎而,尚之以琼英乎而。③

【注释】 ①俟(si 四):等待。著:古代富贵者的住所,正门内有屏风,正门与屏风之间叫著。乎而:语气词。充耳:古时富贵男子,帽的两侧各垂一条丝绳,在当耳处打成一个圆结,正如塞着两耳,即所谓充耳。素:白色。尚之:加之,缀之。琼华:美玉。男子充耳的圆结上各穿一块圆玉,叫做瑱(tian 天去声)。②庭:屏风与正房之间的平地,也称天井。琼莹:美玉。③堂:正房中间宽大明敞的地方,即正大厅。琼英:美玉。

【译文】 屏风前面等我的他哟,充耳绵丸是白色的哟,饰着宝玉琼华哟。天井中间等我的他哟,充耳绵丸是青色的哟,饰着宝玉琼莹哟。大厅当中等我的他哟,充耳绵丸是黄色的哟,饰着宝玉琼英哟。

【集评】 清·姚际恒:“《序》谓‘刺时不亲迎’。按:此本言亲迎,必欲反之为刺,何居?若是,则凡美者皆可谓刺矣。又可异者,吕氏祖谦‘刺不亲迎’之说,以为‘女至婿门,始见其俟己’,安见此‘著’与‘庭’、‘堂’为婿家而非女家乎?”(《诗经通论》卷六)

清·方玉润:“《序》谓‘刺不亲迎也’,得之。”(《诗经原始》卷六)

今·陈子展:“《著》篇,诗人为一贵族女子自述于归,想望其婿亲迎之词。……诗每章三句,以六、七言相次而成。每句半著虚字,余音摇曳,别具神态,有一种优游不迫之美。其风格与上《还》篇相仿佛。下《东方之日》、《甫田》、《猗嗟》等篇,虽用四言,亦多著虚字余音。前人论文有所谓‘齐气’、‘舒缓之体’,殆指此种诗而言乎?”(《诗经直解》卷八)

【总案】 以上说法,各有道理,均讲得通。仔细玩味,似陈子展之说更妥。诗的主人公是个女子,她于出嫁之时,张望其婿来亲迎,‘俟我于著’、‘俟我于庭’、‘俟我于堂’,由外而内,渐入渐深,表达了女主人公想望不已的心情。诗三句一章,以六、七言相次而成,又使用那么多的虚字,这在《诗经》中也别具一格。

著

尚之以琼华乎而③。

俟我于庭乎而④,充耳以青乎而⑤,

尚之以琼莹乎而⑥。

俟我于堂乎而⑦,充耳以黄乎而⑧,

尚之以琼英乎而⑨。

【注释】①俟(sì):等候。著:大门和屏风之间的地方。乎而:语助词。②充耳:帽子两旁的玉制饰物,下垂至耳。素:系玉的白色丝带。③尚:加。琼:赤玉。华:光彩。④庭:堂前的平地。⑤青:系玉的青色丝带。⑥莹:晶莹。⑦堂:正房;堂屋。⑧黄:系玉的黄色丝带。⑨英:明亮。

【鉴赏】这是贵族男子迎亲之诗。

全诗三章。此诗描写了一位光彩照人的新郎形象。这位新郎形象,是通过新娘的眼睛打量出来的,是通过新娘的口吻歌咏出来的。因而话语之中饱含叹赏之情,称美之意,读来别有风味。一章说:新郎迎亲等候在门槛,帽子两旁垂着白色的丝带,还缀有一种绚丽的红玉。二章说:新郎迎亲等候在前庭,帽子两旁垂着青色的丝带,还缀有一种晶莹的红玉。三章说:新郎迎亲等候在堂上,帽子两旁垂着黄色的丝带,还缀有一种漂亮的红玉。新郎迎亲由门槛至前庭,又由前庭至堂上,愈来愈近,新娘的视线也随之而转移,愈看愈真。通过仔细端详,一位服饰鲜丽、气度华贵的新郎形象就浮现在新娘眼前,难怪她惊喜不已,反复赞美。

《诗序》说:“刺时也。时不亲迎。”刺之法有二:《正义》说:“以时不亲迎,故陈亲迎之礼以刺之也。”朱熹《诗集传》说:“时齐俗不亲迎,故女至婿门,始见其俟己也。”这两种说法都不符合诗意。姚际恒《诗经通论》指出:“按此本言亲迎,必欲反之为刺,何据?”问得有理。

著

俟我于著乎而。

充耳以素乎而,

尚之以琼华乎而。

俟我于庭乎而。

充耳以青乎而,

尚之以琼莹乎而。

俟我于堂乎而。

充耳以黄乎而,

尚之以琼英乎而。

新郎等我屏风前,帽儿两边垂着白丝线,还有亮晶晶的红玉。

新郎等我院中央,帽儿两边垂着青丝线,还有亮晶晶的红玉。

新郎在厅堂里等候我,帽儿两边垂着黄丝线,还有美玉闪闪真漂亮。

《著》三章,章三句。关于这首诗的主旨,《诗序》说:“著,刺时也。时不亲迎也。”后人多从此说,宋人吕祖谦说旧式婚礼: “婿往妇家亲迎。时齐俗不亲迎,故女至婿门始见其俟己也。”朱熹在《诗集传》亦从此说。姚际恒的《诗经通论》则以为“此本亲迎,必欲反之以为刺,何居?”他反驳吕祖谦说:“安见此著与庭堂为婿家而非女家乎?”并以《郑风·丰》为例说“解者皆以为女家,又何居?”方玉润在《诗经原始》中说:“愚窃谓为不然,著、庭、堂,女家固有,但观其三俟我于著、于庭、于堂,以次而渐进,至于内室,则其为男家之著、庭、堂,非女家之著、庭、堂可知矣。至于《丰》诗之‘俟堂’,又当别论,不可以此章例也。”方还说:“礼贵亲迎而齐俗反之,故可刺。否则,此诗直当删也,又何存耶?”从全诗文意来看,这是一首描写贵族女子盼望其夫婿前来亲迎之诗。还是黄典诚先生说得对:“姑娘出嫁当儿看到新郎前来迎亲,一时心忙意乱不知如何是好,就唱出这篇 ‘如何’ ‘如何’ 又 ‘如何’ 的诗篇。”至于夫婿迎新娘是在男家还是去女家,方玉润已经说得很清楚了。严粲也说:“礼,惟天子不亲迎,诸侯以下皆行之。此诗言卿大夫士之事,举其中以明上下也。”

关于这首诗各章的内容,毛以为首章言士亲迎,二章言卿大夫亲迎,卒章言人君亲迎,俱是受女于堂,出而至庭至著,各举其一以相互见。郑以为三章共述人臣亲迎之礼。吴闿生说:“毛以首章言士,二章言卿大夫,卒章言人君,其说迂曲。”毛说的确“迂曲”,还是郑说为好,三章共述亲迎之礼。先说“俟我著”,次说“俟我于庭”,后说“俟我于堂”,正反映了当时的婚礼仪式。出嫁女子希望见到她的丈夫亲自迎接,可是齐俗不去女家亲迎,男方在自家迎接。从大门到庭院,由庭院最后达厅堂,丈夫一直把新娘迎到屋里。这种渐入渐深的描写,不仅反映了迎亲的真实情景和当时社会风俗,也形象地描绘了新娘的心理变化。究竟用白丝线、青丝线来系着耳坠,还是用黄丝线来系着耳坠?在耳坠上加上宝石以后会显得怎样呢? 由于新娘特别高兴、激动,心里也觉得忙乱,不知如何是好。字里行间包含着内心的满足和对其丈夫的厚爱。有人说各章的第三句是对丈夫的夸赞,未免牵强。

这首诗也是用赋体来描绘新郎在自家亲迎新娘的情景。各章都是以六、六、七言的句式组成,意思连贯,层次清楚。每章只用 “著”、“庭”、“堂”三字来写地点的变化,又用“素”、“青”、“黄”三色来写系耳坠丝绳的不同颜色,最后又以“华”、“莹”、“英”三种美玉来写新娘打扮之美。每章只移三字,但并不显得重复,我们读来反觉得多变且不呆板,使全诗余音摇曳,别具神态,意境大开,仿佛把读者也带进新婚仪式的现场。

关于“琼华、琼莹、琼英”的理解,姚际恒说:琼,赤玉,贵者用之。华、莹、英,取协韵以赞其玉之色泽也。《毛传》则分“琼华”、“琼莹”、“琼英”为三种物,又以“琼华”为玉,“琼莹”、“琼英”为石似玉,又以之分君卿大夫士。方玉润认为《毛传》的理解不仅“可笑”,也很荒谬。方还认为:“《集传》本之,皆以三者为石似玉,亦不可解。”

著

诗经·齐风

俟我于庭乎而,充耳以青乎而,尚之以琼莹乎而。

俟我于堂乎而,充耳以黄乎而,尚之以琼英乎而。

这是一首描写新婚的诗,主人公是一位新娘子。古代举行婚礼时,男方必须到女家亲迎。这首诗就是抒写女主人公见到新郎前来亲迎时的喜悦心情。

全篇分为三章,章法上运用不完全迭咏的形式,每章意思大致相同,但又有所推进。“俟”,等待。“著”是大门和屏风之间的地方,“庭”是庭院,“堂”是厅堂。“充耳”,是古代男子的一种装饰品,挂在冠(帽)的两旁,正好垂在耳边。它由紞(dan)、纩(kuang)、瑱(tian)三部分组成。紞是挂在冠上的丝线,“素”、“青”、“黄”都是指丝线的颜色。纩是丝线上系着的绵球,瑱是绵球下挂的玉,“琼华”、“琼莹”、“琼英”都是指玉瑱,“琼”是红玉,“华”、“莹”、“英”都是形容玉的光辉。第一章的意思是说:新郎在屏风前等我,只见他帽边的宽耳垂着雪白的丝线,挂着光彩四溢的美玉。第二章则从屏风前出到庭院中,第三章从庭院又出到厅堂里,表现了亲迎仪式的逐步进行。

这首诗只是描写女主人公眼中所见亲迎的情景:新郎的亲迎和华美的服饰。既没有描写新郎的容貌,也没有抒写新娘的心情。但透过女主人公窥视新郎的举动,却可以使人感觉到女主人公又惊、又喜,又不安、又好奇的复杂心理情态。古代婚姻由父母包办,婚前男女双方无从会面。所以新娘子心中忐忑不安,新郎来了之后,就偷偷地打量。她急于要看看新郎的容貌,但首先映入眼帘的却是新郎脸旁的充耳。待到看清了新郎的容貌后,她欣喜万分,但又不好意思直接说出,于是就巧妙地借赞美充耳来赞美夫婿,充耳的华美正暗示了夫婿的俊美。她连充耳的丝线和宝玉的色泽光彩都注意到了,说明观察得十分清楚。而三章反复迭咏,正说明她按捺不住喜悦的心情,一看再看,一夸再夸。这位新娘子的微妙心机和巧妙手法,真令人拍案叫绝。

这首诗每章三句,前二句六言,后一句七言,每句都有一半是虚词,显得余音摇曳,别具神韵;加上三章迭句,重迭复沓,具有一种优游不迫,一唱三叹的美趣。

著

〔原文〕

俟我于著乎而。

充耳以素乎而,

尚之以琼华乎而。

(著、素、华,鱼部。)

俟我于庭乎而。

充耳以青乎而,

尚之以琼莹乎而。

(庭、青、莹,耕部。)

俟我于堂乎而。

充耳以黄乎而,

尚之以琼英乎而。

(堂、黄、英,阳部。)

〔译文〕

新郎等我屏风前,帽儿两边垂着白丝线,还有亮晶晶的红玉。

新郎等我院中央,帽儿两边垂着青丝线,还有亮晶晶的红玉。

新郎在厅堂里等候我,帽儿两边垂着黄丝线,还有美玉闪闪真漂亮。

〔评介〕

《著》三章,章三句。关于这首诗的主旨,《诗序》说:“著,刺时也。时不亲迎也。”后人多从此说,宋人吕祖谦说旧式婚礼: “婿往妇家亲迎。时齐俗不亲迎,故女至婿门始见其俟己也。”朱熹在《诗集传》亦从此说。姚际恒的《诗经通论》则以为“此本亲迎,必欲反之以为刺,何居?”他反驳吕祖谦说:“安见此著与庭堂为婿家而非女家乎?”并以《郑风·丰》为例说“解者皆以为女家,又何居?”方玉润在《诗经原始》中说:“愚窃谓为不然,著、庭、堂,女家固有,但观其三俟我于著、于庭、于堂,以次而渐进,至于内室,则其为男家之著、庭、堂,非女家之著、庭、堂可知矣。至于《丰》诗之‘俟堂’,又当别论,不可以此章例也。”方还说:“礼贵亲迎而齐俗反之,故可刺。否则,此诗直当删也,又何存耶?”从全诗文意来看,这是一首描写贵族女子盼望其夫婿前来亲迎之诗。还是黄典诚先生说得对:“姑娘出嫁当儿看到新郎前来迎亲,一时心忙意乱不知如何是好,就唱出这篇 ‘如何’ ‘如何’ 又 ‘如何’ 的诗篇。”至于夫婿迎新娘是在男家还是去女家,方玉润已经说得很清楚了。严粲也说:“礼,惟天子不亲迎,诸侯以下皆行之。此诗言卿大夫士之事,举其中以明上下也。”

关于这首诗各章的内容,毛以为首章言士亲迎,二章言卿大夫亲迎,卒章言人君亲迎,俱是受女于堂,出而至庭至著,各举其一以相互见。郑以为三章共述人臣亲迎之礼。吴闿生说:“毛以首章言士,二章言卿大夫,卒章言人君,其说迂曲。”毛说的确“迂曲”,还是郑说为好,三章共述亲迎之礼。先说“俟我著”,次说“俟我于庭”,后说“俟我于堂”,正反映了当时的婚礼仪式。出嫁女子希望见到她的丈夫亲自迎接,可是齐俗不去女家亲迎,男方在自家迎接。从大门到庭院,由庭院最后达厅堂,丈夫一直把新娘迎到屋里。这种渐入渐深的描写,不仅反映了迎亲的真实情景和当时社会风俗,也形象地描绘了新娘的心理变化。究竟用白丝线、青丝线来系着耳坠,还是用黄丝线来系着耳坠?在耳坠上加上宝石以后会显得怎样呢? 由于新娘特别高兴、激动,心里也觉得忙乱,不知如何是好。字里行间包含着内心的满足和对其丈夫的厚爱。有人说各章的第三句是对丈夫的夸赞,未免牵强。

这首诗也是用赋体来描绘新郎在自家亲迎新娘的情景。各章都是以六、六、七言的句式组成,意思连贯,层次清楚。每章只用 “著”、“庭”、“堂”三字来写地点的变化,又用“素”、“青”、“黄”三色来写系耳坠丝绳的不同颜色,最后又以“华”、“莹”、“英”三种美玉来写新娘打扮之美。每章只移三字,但并不显得重复,我们读来反觉得多变且不呆板,使全诗余音摇曳,别具神态,意境大开,仿佛把读者也带进新婚仪式的现场。

关于“琼华、琼莹、琼英”的理解,姚际恒说:琼,赤玉,贵者用之。华、莹、英,取协韵以赞其玉之色泽也。《毛传》则分“琼华”、“琼莹”、“琼英”为三种物,又以“琼华”为玉,“琼莹”、“琼英”为石似玉,又以之分君卿大夫士。方玉润认为《毛传》的理解不仅“可笑”,也很荒谬。方还认为:“《集传》本之,皆以三者为石似玉,亦不可解。”

著zhù

通“宁”(zhù),门与屏风之间。《齐风·著》一章:“俟我于著乎而。”毛《传》:“俟,待也。门屏之间曰著。”郑《笺》:“待我于著,谓从君子而出至于著,君子揖之时也。”王先谦《集疏》:“ ‘著’ 与 ‘宁’ 通。” 《尔雅·释宫》: “门屏之间谓之宁。”李巡曰:“门屏之间,谓正门内两塾间名宁。”孙炎曰: “门内屏外人君视朝所宁立处也。”

著

读音zh·u(ˋ),为u韵目,属u—ü韵部。陟虑切,去,御韵。

❶显著;明显。

❷写作;撰述。

❸记载;登记。

❹标出。

❺显露;表现。

❻规定;明白规定。

❼土著。

❽思;思念。《小尔雅》:“著,思也。”

著

“着”的本字。

著

“着”的异体字。

著

“着”的异体字。

著

读音ch·u(ˊ),为u韵目,属u—ü韵部。直鱼切,平,鱼韵。

❶[著雍]古代用以纪年的天干中“戊”的别称。

著

〔zhu〕

著名 〔zhu ming〕ndenb nbut.

〗。

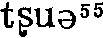

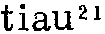

〗。 〗、莆田〖

〗、莆田〖 〗、东山〖

〗、东山〖 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗)落去孤注一掷解作将所有的钱作一注押下去。

〗)落去孤注一掷解作将所有的钱作一注押下去。

著zhu

显著。成语:“见微知著”。《后汉书·卢植传》:“物有出微而~,事有由隐而章。”(出微:出自微小。章:彰,显明,与前面的“著”为同义对文。)《礼记·中庸》:“诚则形,形则~,~则明。”(形:表现。明:明达。)(zhuo):穿。《木兰诗》:“脱我战时袍,~我旧时裳。”《后汉书·灵帝记》:“帝~商估服,饮宴为乐。”(商估:商贾,商人。)

著zhù

❶明显

△ 显~。

❷显露出

△ ~名|~称。

❸写作

△ 编~。

❹作品

△ 名~|巨~。

著

❶显明;显出:~名︱~称︱显~︱较~︱昭~︱卓(zhuo)~︱见微知~︱臭名昭~︱彰(zhang)明较~。

❷写作:~述︱~者︱~录︱撰(zhuan)~︱编~︱~书立说。

❸著作:~述︱专~︱拙~︱巨~︱名~︱大~︱新~︱译~︱论~︱遗~︱原~︱~作等身。

❹定居:土~。

另见 zhuo“着”。

著zhù

❶ 明显,显著:卓著│彰明较著。

❷ 显露,显出:著名│颇著成效。

❸ 写作,撰写:著文│著书立说。

❹ 文章或书:原著│译著│专著。

著

(3次)

❶明;说明;申说;申张。故重~以自明《章·诵》

❷显著。初吾所陈之耿~兮《章·抽》 名声~而日延《远》

著

著zhù

❶表明。《惜诵》:“恐情质之不信兮,故重著以自明。”王逸注:“言我修善不懈,恐君不深照己之情,故复重深陈饮食清洁以自著明也。”

❷闻名,著名。《远游》:“名声著而日延。”

另见【著(zhuó)意】

著zhu

著称 著录 著名 著述 著者 著作 编著 大著 较著1巨著 论著 名著 土著 显著 译著 原著 昭著 专著 撰著 卓著 著作权 著作人 著书立说 著作等身 著作权法 见微知著 彰明较著

著(一)zhù (二)zhuó

【辨形】下是者。11画。形声。

【辨义】著(一) zhù

❶ 显明,显出:著称|著名|见著|较著|显著|昭著|卓著|臭名昭著|积微成著|见微知著|劣迹昭著|信誉卓著|彰明较著|罪恶昭著。

❷写作:著录|著书|著述|著文|著者|著作|著作权|著书立说|编著|合著|撰著|仰屋著书。

❸著作:著作等身|大著|巨著|论著|毛著|名著|新著|遗著|译著|原著|专著|拙著。

〔土著〕世代居住本地的人。

(二)zhuó 同“着(一)zhuó”: 吃著不尽|佛头著粪。

【辨析】二音主要区别是:

一、适用范畴不同:著(一)zhù表示性质状态,并作写作用语和指某种人;(二)zhuó表示日常的动作行为。

二、字音规范程度不同:著(一)zhù是规范字音;(二)zhuó是“着(一)zhuó”的异形字音,通常用“着(一)zhuó”。

著zhù

显著:文风已~宸游夕,孝化应隆归省时。(十七—十八·392)

著zhù

著

❶猶“成” 也。《禮記·郊特牲》:“其謂之明水,由主人之絜著此水。” 鄭玄注: “著,猶成也。” 《禮記·樂記》: “奮四德之光,動四氣之和,以著萬物之理。”鄭玄注: “著,猶成也。” 陸德明《經典釋文》: “著,張畧反。”

❷明也。《禮記·大傅》: “名著而男女有别。” 鄭玄注: “著,明也。” 陸德明 《經典釋文》: “著,知慮反。”

❸猶“明白” 也。《禮記·樂記》:“著不息者天也,著不動者地也。” 鄭玄注: “著,猶明白也。”

❹處也。《禮記·樂記》: “樂者大始,禮居成物。” 鄭玄注:“著之言處也。” 陸德明 《經典釋文》:“著,直畧反,處也。”

❺猶 “立” 也。《禮記·樂記》: “樂也者,聖人之所樂也,而可以善民心,其感人深,其移風易俗,故先王著其教焉。” 鄭玄注: “著,猶立也。” 陸德明 《經典釋文》: “著,知慮反。”

❻形之大者。《禮記·中庸》: “其次致曲,曲能有誠,誠則形,形則著。” 鄭玄注: “形,謂人見其功也,……著,形之大者也。”

同“宁”。

“著尊”的省稱。

著

著zhù

〖动词〗

一、撰述,写作(15)。《乐毅报燕王书》:故著于《春秋》。——所以记载在《春秋》上。《太史公自序》:屈原放逐,著《离骚》。——屈原被放逐,才写成《离骚》。《五柳先生传》:常著文章自娱。——常常写文章独自欣赏。

二、显现,表明,宣扬(3)。《太史公自序》:《易》著天地、阴阳、四时、五行。——《易》表明天地、阴阳、四时、五行。《寄欧阳舍人书》:夫铭志之著于世,义近于史。——铭志这类文章在世上显现,意义同史书相近。《尊经阁记》:求之吾心之条理节文而时著焉。——从自己心中的制度品节研求它的道理,然后及时宣扬它。

三、读zhuó。“着”的本字。附著,加……之上(3)。《晁错论贵粟疏》):不农则不地著,不地著则离乡轻家。——不发展农业,百姓就不附著在土地上,不附著在土地上,百姓就会轻易离开家乡。《方山子传》:见其所著帽,方耸而高。——看见他所戴的帽子,方方的高高耸起。

著zhù

〖形容词〗

明显(1)。《辨奸论》:乃能见微而知著。——才能够看到微小的端倪就知道明显的结果。

著zhù

❶ 显露,显著。《隆中对》:“将军既帝室之胄,信义~于四海。”周容《芋老人传》:“于是芋老人之名大~。”

❷ 撰写,写作。司马迁《报任安书》:“仆诚以~此书,藏之名山,传之其人。”(仆:谦称自己。)《后汉书·张衡传》:“~《灵宪》《算罔论》,言甚详明。”

另见950页zhuó。

著zhuó

❶ 附着。贾谊《论积贮疏》:“今驱民而归之农,皆~于本。”(本:指农业。)

❷ 穿。《木兰诗》:“脱我战时袍,~我旧时装。”李白《梦游天姥吟留别》:“脚~谢公屐,身登青云梯。”也指戴。《孔雀东南飞》:“腰若流纨素,耳~明月珰。”

另见945页zhù。

著*

D6F8

(一)zhù❶明显;显出:显~/功勋卓~/臭名昭~/颇~成效。

❷记载;写作:~录/~述/~书立说。

❸写的作品,著作:名~/新~/译~。

(二)zhuó与“着”同。

写作

写(写书) 文(吐文;表文;制文;弄文;起文;负文) 笔(笔头;笔削;笔札;笔阵;笔翰;匠笔;运笔;把笔;摇笔;使笔;命笔;挥笔;耍笔;耍笔杆;弄笔头;摇笔杆子) 属(属文;属句;属章;属笔;属缀) 拟 作(作书;制作;述作) 著(著文;著书;著录;编著) 撰(撰述;撰作;撰次;撰序;撰写;撰著;编撰;制撰;述撰;构撰) 修(修撰) 草(草札) 缀(缀述;缀叙;缀辞;构缀;缀句成章) 制(制述;述制) 行文(~流畅) 表翰操铅 操觚(操觚搦管) 述造 编述 笺述 造述 造构 连藻 做文章 濡毫戏墨 洒翰挥毫 怀铅吮墨

写文章:飞文 撰文 傅文 离辞 敷文腾尺 撰稿 吐属

撰写文章:作文 属章 修辞 连绝 握管 执笔 著述 造述 飞文点翰

联缀词句,作文:缀文

执笔为文:搦管

谋篇作文:驭篇

下笔作文:布笔 奏刀

在作文的关键处加上精辟词语点明要旨,使内容变得更加精辟生动:画龙点睛

写作以风花雪月等自然景色为题材的诗作:捉风捕月

撰写而勒刻:撰刻

书写,撰述:削牍

翻译著述:译著

编辑著述:纂著 纂撰 编撰 撰修

编纂著述:纂述

编写著录:撰录

编撰著录:编著

练习写作:练笔 习作

学生练习写作:作文

学生开始学作诗文:开笔

用笔墨把它写出来:形诸笔墨 形之笔墨

开始写作:下笔 动笔 试笔 起笔 试墨 搦管摛翰

开始写某一篇作品:开篇

一生或一年中开始写作:开笔

预先构思好,然后才动笔:意前笔后

动笔写作:握管濡毫 磨墨濡毫

根据原稿重新写作:翻改 改编 改写

摹仿别人进行写作:拟作

刻苦学习,努力写作:苦学力文

在灯下勤奋写作:篝灯呵冻 挑灯呵冻

才思敏捷,文章写得很快:立扫千言 倚马可待 倚马成章 倚马七纸 倚马立成 倚马万言 倚马千言 万言倚马

用诡辩的方式撰写文章:辨说属辞

不同寻常的写作或描述:惊人之笔

(写文章,创作:写作)

另见:创作 写画 文才 文人 代写 文章 书

明显

明(明彰;较明;惮明;甄明) 昭(昭晢;昭显;昭灼;昭焯;昭察;昭烂) 章(章灼) 醒 炳(炳明;炳煌;炳露;较炳) 焯 彰(彰彰;彰著) 显(显白) 白(白著)著(较著;颇~成效) 箸 露(透露) 发皇

明显而容易被看到:显眼 显亮 当眼 触目 触眼 起眼

明显地摆在眼前,容易看得清楚:明摆着

可以明显地看出:显见

一眼就能看清楚:一目了然 一目即了 一览了然

一眼即可全见:一览无余 一览无遗

可以看得清清楚楚:历历可见

清楚明显:历历分明

深刻明显:深切著明

事情简单明显,无须多说:不烦覼缕

显著,明显:提提

显豁,明显:宣(宣朗) 彰明

明显突出:炳赫

明显的样子:旳旳 燎燎 较然 焕然 灼然 章然 的然 居然 昭然 皓然 炳然 判然 炯尔 的尔 的的 离离 炳炳显显

(清楚地显露出来,容易让人看出或感觉到:明显)

另见:明亮 清楚1 ︱模糊1

显著

显(显然;显庸;显融;焕显;赫显) 著(著白;克著;允著;晃著;懋著;宣著;阐著;迫著;昭著;焯著;较著) 彰(彰彰;彰著;昭彰;彰明昭著;彰明较著)倬 昭(昭昭;昭章;昭彰;昭明;昭著;昭焯;昭烈;昭显;昭灼)章(章著;章明;章露;章彻;章灼;宣章) 炳(炳明;炳焕;焕炳) 耿(耿耿;耿著) 焜奕 鲜明 分明 明明 炤明 焯焯 焯耀 烜赫 踔然 居然 露骨 眼见(眼见得;眼见的) 众目共睹 众目共视 众目共瞻

明白显著:炳著

彰明,显著:彪

显明彰著:显彰 显章

显著明白:显豁 透露 明彻 粲然(粲然可见)

显著而完备:昭备

一向显著:素著(威望~)

突出显著:烜卓 卓著 茂著 借甚

盛大显著:烜

大为昭著:诞昭

十分显著:孔章

十分显著彰明:孔昭

显著的样子:昭然(~若揭) 斐然 倬然焯然 焯焯 灼灼 赫赫 荦荦 章章 雕雕

(非常明显:显著)

穿衣

衣(衣服;著衣;乘马~裘) 着(穿着;穿红~绿) 著(著体) 身 被(被著;被服;被着;~青衣) 服(好人~之) 曳 擐(躬~甲胄)

穿衣与饮食:衣食

穿衣、鞋等:穿(穿上) 裹 蹬(~靴)

穿衣带帽:贯(~戴) 袭 披 衣冠 穿戴 穿带 穿衣戴冠

穿戴衣帽等:着装

穿鞋、裤等:登

试着新妆:试妆

穿在里面:衷

穿在外衣里面:衬(衣~;被~)

罩在外面:套(~上)

把衣披在肩背上:被衣 披衣

覆盖或搭衣于肩:披 搭 扈 被

披衣不结带:裮

穿上裘衣:裘

衣上加衣:袭

裘上加裼衣:裼

换衣服:更衣

排列

排 列(阵列;罗列;函列;张列)迾(迾置) 著 陈(陈布) 班 摆(摆列;摆拽) 簉

朝廷上的排班:雁行

古代官员上朝时,依等第排班:设班

排开,排列:摆搠

排在道路两边:夹道(松柏~)

分列两旁:翼列

排列如雁行有序:雁齿

排列如齿的样子:齿齿(白面~)

排列相接的样子:骈比

(按次序站列或摆放:排列)

另见:次序 站立 摆放 排行 行列 队形

放置

放(~齐;~拢;放著;设放;盛放;安放;陈放) 置(置放;拨置;~于;留~;阁置) 安(安置;安顿) 摆(~下;摆放;~于) 搁(搁置) 阁 ![]() 措(措置;手足无~) 错(容错) 厝(~火置薪) 寘 着 著(著落)奠 顿(顿放) 植 庋(庋阁;庋藏) 施

措(措置;手足无~) 错(容错) 厝(~火置薪) 寘 着 著(著落)奠 顿(顿放) 植 庋(庋阁;庋藏) 施

使物件处于一定位置:安放

安放床铺:床

搁置诏书:阁诏

放在上面:加(~衣;~冕)

放在前面:弁

把锅壶放在炉火上:坐(~锅;坐壶)

把箭放在弦上:搭箭

设置安放:置设

陈列放置:铺放

储存安放:贮放

装载安放:装放

收藏搁置:韬阁

暂时放置:停(停放;~靠;~车)

搁置不用:挂壁 挂墙

放置太久而被尘土盖满:尘封

(安放:放置)

另见:物品 放入 位置 设置

建立

建(建设;建树;俶建;构建;创建) 立(成立) 树(树建;树立;树置) 设(启设) 置(装~) 造(~厂房) 标 植(~党) 著 卓 奠定 开办 构筑

建立外交关系:建交

广泛建立良好关系:广结善缘 广结良缘

建立行为准则:设行

建立制度:创制

建立法制:立法 设法

建立国家礼仪制度:规天矩地 规天橅地 规天条地

建立私家学说:设私

建立道义:树道

建立私党:树党

按照不同圈子建立自己的帮派集团:分朋树党 分朋植党

建立根基:树根

建立基础:打下(~基础) 奠基 起基 诞基 盘基

事物建立起牢固的基础:生根

建立新的:立新

在品德上严格要求自己,不断进取,建立功名:砥行立名

筹备建立:筹建

组织建立:组建

奠定建立:肇定

一同建立:共建(军民~)

匡正建立:匡建

重新建立:重建

创立,建立:启设

创制,建立:铸造 铸炼

不破除旧的东西,就不能建立新的东西:不破不立

(开始成立或产生:建立)

另见:开始 成立 形成 产生

燃烧

燃(燃灼;燔燃;助~;自~;复~) 烧(火烧;爇烧) 着(着火;燃着) 焮(~天铄地) 熯 然 焰 惔(如~如烧) 著 熻 爆 ![]() 燌 焚煎 起火 发火 燔焫

燌 焚煎 起火 发火 燔焫

因电线外露而起火:走电

燃烧起来:发

火烧原野:燎野

火星并飞:熛

火花起舞:焱攸 焱悠 焱飞

火向上燃烧:炎上

燃而不甚炽烈:熰

燃烧旺盛:熯炽

蔓延燃烧:爁 燎(~原之势) 延烧 延灼 延燎

遗火延烧:烧胤

炽烈地燃烧:炽燃

炽,盛燃:熺 熹

猛烈地燃烧:炽然

烧尽:燋秃

烛将燃尽:烛灺 烛跋

盘香燃尽:篆冷

烧成烟烬:烟烬

大火燃烧的样子:赫炎

另见:坚韧

著作

著(著录;著撰) 青简 论撰

文字著作:篇章 篇条 篇记 篇语

对别人著作的敬称:高制

著作的开头:开篇

篇章的开头:发篇

著作的原本:原著

著作和编纂的成品:著述 余渖 汗简

作品著述:篇述

文章著述:辞翰

著述甚多:败笔成丘

笔记一类的著作:笔谈 笔录

解释经文的著作:传(经传;集~;补~)说记

疏解经籍的著作:议疏

阐发原书义蕴的著作:广义

采用表格式编篡的著述:表(年~)

历史著作:笔乘

专题著作:专著

带有研究性的著作:论著 论箸

遗漏补充的著作:补编 补遗 拾遗

前人的著作:陈编 前志

前人遗留下来的著作:遗著

前人的遗著、遗作:遗书

死者留下的著作:遗作

散佚的篇章:遗篇

(著作的成品:著作)

031.著(p2668.2)

注音之二:zhuo下所列义项为:(七)附着。(八)穿着。(九)土著。(十)酒器。(十一)“着”的本字。

按:义项颠倒失序,不合训诂之旨矣。于注音之下, 当首言:“着”本字,则“附着、穿着”以下皆其引申义,有所附丽矣,源流清晰矣。

著zhù;zhuó

(一) 陟虑切,去御。

❶明显,显露。《礼记·中庸》:“诚则形,形则~,~则明。”

❷撰述,写作。司马迁《报任少卿书》:“仆诚已~此书。”

❸见“土著”。

(二) 张略切,入药。“着”的本字。附着。《左传·宣公四年》:“~于丁宁。”

〖著〗

(一)粵 zyu3〔注〕普 zhù

❶ 顯著,明顯。《列子.說符》:「吾活汝弘矣,而追吾不已,跡將〜焉。」❷ 彰顯。《禮記.禮運》:「以〜其義。」

❸ 著名。諸葛亮《隆中對》:「信義〜於四海。」

❹ 書寫,有成語「〜書立說」。韓非《韓非子.定法》:「法者,憲令〜於官府。」

(二)粵 zoek6〔自虐切〕普 zhuó

通「着」,着力,盡力,從事,這個意思後來被寫成「着」。賈誼《論積貯疏》:「今毆民而歸之農,皆〜於本。」(本:農業。)(三)粵 zoek3〔爵〕普 zhuó

通「着」,穿着,這個意思後來被寫成「着」。呂不韋《呂氏春秋.季冬紀.士節》:「〜衣冠。」著zhù

也作“褚”。在夹衣内填入絮绵。亦指装有絮绵的棉衣。《仪礼·士丧礼》:“幎目用缁,方尺二寸,䞓里,著组系。”汉郑玄注:“䞓,充之以絮也。”清胡培翚正义:“谓以絮充入缁表䞓里之中。”《古诗十九首》之十八:“文彩双鸳鸯,裁为合欢被,著以长相思,缘以结不解。”《汉书·南粤王赵佗传》:“上褚五十衣,中褚三十衣,下褚二十衣,遗王。”唐颜师古注:“以绵装衣曰褚。上中下者,绵之多少薄厚之差也。”《说文解字》段注:“凡装绵曰著……其字当作‘褚’。”

著zhù

❶显著。如:卓著,著名。

❷显出。如:颇著成效。

❸写作。如:著书立说。

❹写成的文章或书。如:著作,译著,大著。

著

《诗·齐风》篇名。叙婚娶迎嫁的诗。三节九行,赋体。诗的主人公是一位女子,行将出嫁。此诗写其夫婿来到她家,等待迎娶她。《诗序》及《郑笺》说是齐俗婚嫁不亲迎,故陈亲迎之礼以刺之。

著

所写书籍的体裁和内容,都富有自己的创造性,叫“著”。

著zhe

同“着” [zhe] same as “着” [zhe]

另见 see also zhù; zhuó。

著zhù

Ⅰ (显著) outstanding; notable; striking: 昭 ~ clear; evident; obvious; 卓 ~ outstanding; distinguished; eminent Ⅱ ❶ (显出) show; prove; dis ̄ play: 颇 ~ 成效 prove rather effective; ~ 其本色 show its natural colour

❷ (写作) write; compose: 编 ~ compile; write; ~ 录 put down in writing; record Ⅲ (著作) work; writings; book: 译 ~ a translation; 巨 ~ monumental work; 名 ~ a celebrated piece of writing; a famous work

另见 see also zhe; zhuó。

◆著称 [书] celebrated; famous; 著绩 well-known results [accomplishment]; 著录 put down in writing; record; 著名 famous; well-known; celebrated; noted; renowned; 著书 author [compile] a book; 著书立说 write books and set up a theory — become an au ̄ thor; write and propound ideas; found a distinct school of thought; establish a (new) theory along some particular line; 著述 write; compile; book; author's work [writings]; 著者 author; writer; 著作 work; book; writings; opus; write; 著作权 copyright著作权堡期 the term of copyright protection; 著作权登记 registrating of copyright; 著作权法 the copyright law; 著作权归属 ownership of copyright; 著作权人 copyrighter; 著作权主体 subject of copyright

著zhuó

同“着” [zhuó] same as “着” [zhuó]

另见 see also zhe; zhù。

著 (zhù) 读着 (zhuó、zhāo、zháo)

【著】(zhuó) 附着,留着。

例1 其脉疾者不病,其脉迟者病,脉不往来者死,皮肤著者死。(《素问·三部九候论》)

译文 病人脉疾的有病,脉迟的有病,没有脉搏的必死,形体消瘦只有皮肤附着骨骼的必死。

例2 虚邪之入于身也深,寒与热相搏,久留而内著,寒胜其热,则骨疼肉枯,热胜其寒,则烂肉腐肌为脓,内伤骨,内伤骨为骨蚀。(《灵枢·刺节真邪》)

译文 使人致虚的邪气侵入人体较深,寒邪与热邪相互作用则久留不去而附着在人体内。寒邪超过热邪的致病作用,则引起骨节疼痛,肌肉枯萎; 热邪超过寒邪的致病作用,则使肌肉腐烂化脓。如果病变内侵入骨,则可使骨质、骨髓破坏。

例3 肾著之病,其人身体重,腰中冷,如坐水中,形如水状,反不渴,小便自利,饮食如故,病属下焦,身劳汗出,衣里冷湿,久久得之,腰以下冷痛,腹重如带五千钱,甘姜苓术汤主之。(张仲景 《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》)

译文 肾着病 (因寒湿附着腰部,腰为肾区),病人身体重滞,腰中冷,如坐水中,形寒如冷水泼身状,口不渴,小便正常,饮食正常,病属下焦 (肾),身体劳累则汗出,衣服被汗浸湿,身冷。病程日久,则腰以下冷痛、腰腹重滞像带着五千钱一样,甘姜苓术汤主治。

例4 胎死,血脉不复归,必燥著母脊,故使多脊痛。(《三国志·魏书·华佗传》)

译文 病人腹中胎儿已死,胎儿血液不再与母体血液循环,必然形成瘀血,瘀血干燥随血液循环附着腰脊,故使病人多腰痛。

例5 一呼一至、一息一至,名曰损。人虽能行,犹当著床。所以然者,血气皆不足故也。(王叔和 《脉经·诊损至脉第二十九》)

译文 脉搏一呼一至,一呼一吸一至的,叫做损。即使病人能够行走,还是应当卧着在床上休息,这是因为血气不足的缘故。

例6 著痹不去,久寒不已,卒取其里骨。(《太素 ·卷二十三·杂刺》)

译文 着痹 (湿邪偏重,肢体沉重疼痛,或顽麻不仁) 之邪不去,又兼寒邪未除,可用火针治疗,取足三里穴。

例7 凡人著黄,五种黄皆同。(《诸病源候论·五色黄候》)

译文 凡人皮肤留着有黄色,5种黄疸 (黄汗、黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸) 病人都有相同肤黄症状。

例8 凡人 (当作 “入”) 吴蜀地游官,体上常须三两处灸之,勿令疮暂差,则瘴疠温疟毒气不能著人也。(《备急千金要方·卷二十九·针灸上》)

译文 凡到江苏、四川旅游的人,常宜在身体上两三处施艾灸,不要让灸疮暂时愈合,则急性地方性传染病,温疟等毒邪不能留着人身。

【著】 (zhuó) 穿。

例1 去衣则凛,著衣则烦。(戴思恭 《证治要诀·伤暑》)

译文 去掉衣服则身觉寒冷,穿衣则令人烦。

【著】 (zhāo) 放置。

例 又以蛇涎合蛊药著饮食中,使人得瘕病。(《备急千金要方·卷二十四·蛊毒第四》)

译文 又用蛇的毒液调和蛊药放置在饮食中,使人得瘕病(腹中有块,聚散无常)。

【著】 (zháo) 动态助词。

例 治睡著蛇入七窍,以艾灸蛇尾即出。(《善济方·卷四百二十三·虫兽伤》)

译文 人睡着了,蛇钻入人体七窍 (眼、鼻、口、耳、二阴),治疗可用艾灸蛇尾,蛇即时出来。

【著】 (zhāo) 一着棋。

例 扁鹊医如秦鉴烛物,妍媸不隐,又如奕秋遇敌,著著可法,观者不能察其神机。(吕复 《诸医论》)

译文 扁鹊做医生像秦时方镜一样,能照见人物影子,不论美丑,毫无隐蔽; 又像鲁国时下棋高手 (名秋) 遇到棋敌一样,下棋着着可为师法,旁观者不能发觉其奥妙。

按 着,古作著。《左传·宣公四年》: “著於丁宁。” 《礼记·考工记·鲍人》: “视其著,欲其浅也。”《晏子春秋·内篇·谏下》: “肤著於席不去。” 《楚辞·九辨》: “惟著意而得之。”宋玉 《登徒子好色赋》: “著粉则太白。”《汉书·食货志》: “今民而归之农,皆著於本。”《贾谊新书·匈奴》: “每物各一二百人,则胡人著於长城下矣。” 《释名·释疾病》: “赘,属也,横生一肉,属著体也。”《后汉书·李忠传》: “三岁间,流民占著者五万余口。”《三国志·魏书·田豫传》: “波荡著岸。” 《搜神记》卷一·第十九:“著桎梏。”

医经中出现的 “着”字为后人所改。《素问·经脉别论》:“勇者气行则已,怯者则着而为病也。”《普济方·卷一百四十七·伤寒杂治》、《景岳全书·杂证谟·喘促》 皆引 “着”作著。郭霭春校:“元至正五年胡氏古林书堂刻本、元读书堂刻本、元残刻本、明嘉靖间赵简王朱厚煜居敬堂刊本,着并作著。”《难经·二十四难》: “故骨髓不温,即肉不着骨。”《图书集成·医部全录·卷一百六十四·头发门》引着作著。《金匮要略·五脏风寒积聚病脉证并治》: “肝着,其人常欲蹈其胸上。”《圣济总录·卷四十一·肝著》着作著。

王力先生说:“《说文》有 ‘箸’ 无 ‘著’。如果根据《说文》,还应该说 ‘著’ 本作 ‘箸’。” (《汉语史稿》 中册) 著 着是古今字, 而箸

着是古今字, 而箸 著也是古今字。 《战国策·赵策一》: “兵箸晋阳三年矣。”《荀子·王霸》: “箸之言语。”《荀子·劝学》杨倞注引《说苑·善说篇》: “鹪鹩巢于苇苕,箸之以发。” 《列子·汤问》:“而五山之根无所连箸。”张家山汉简《引书》: “引之,而贾箸少腹及股 (膝),三而已。” 《世说新语·方正》: “今见鬼者,云箸生时衣服。”杨文莹说:“《世说新语》一书皆以箸为著。” (《荀子校勘补遗》卷一)

著也是古今字。 《战国策·赵策一》: “兵箸晋阳三年矣。”《荀子·王霸》: “箸之言语。”《荀子·劝学》杨倞注引《说苑·善说篇》: “鹪鹩巢于苇苕,箸之以发。” 《列子·汤问》:“而五山之根无所连箸。”张家山汉简《引书》: “引之,而贾箸少腹及股 (膝),三而已。” 《世说新语·方正》: “今见鬼者,云箸生时衣服。”杨文莹说:“《世说新语》一书皆以箸为著。” (《荀子校勘补遗》卷一)

《说文·竹部》: “箸, 饭𢼨也。”段玉裁注:“𢼨, 各本作敧。”钱绎说:“攲音羁。《太平御览》引 《通俗文》云: ‘以箸取物曰攲。’” (《方言笺疏》卷五) 箸的本义是夹持食物的竹具——筷子。筷子是夹持食物的,引申有附着、留着义。《国语·晋语四》: “底著滞淫,谁能兴之。”韦昭注:“著,附也。”筷子夹物是放进口中的,引申有放置义。《吴越春秋》: “从收阴著,望阳出。” 由附着可引申为穿着。 《礼记·曲礼》: “就屦跪而举之。”郑玄注:“就,犹著也。”假借为一着棋的着。唐贯休 《禅月集·棋诗》: “著高图暗合。”又假借作助词,用在谓语之后,表示动作正在进行或状态的持续。唐白居易《恻恻吟》: “道著姓名人不识。”后来写作着,唐元稹 《定僧》: “落魄闲行不着家。”

古音箸、著、着皆属定母铎部。

著(zhù、zhuó)读贮(zhù)

【著】 贮藏。

例 脾藏者,常著胃土之精也。土者,生万物而法天地,故上下至头足,不得主时也。(《素问·太阴阳明论》)

译文 脾藏经常贮藏着胃的精气,脾的这种作用效法自然规律,像土能生万物一样,所以它能把精气运输至全身。脾在四季都能如此发挥作用,不能单独主时。

按 著通贮。《史记·货殖列传》: “子贡既学于仲尼,退而仕于卫,废著鬻财于曹鲁之间。” 《汉书·货殖传》: “废著”作“发贮。”颜师古注: “多有积贮,趣时而发。” 《集韵·语韵》:“贮,积也。或作著。”

古音著、贮皆属端母鱼部。

著zhù

❶

❹ 臭名昭

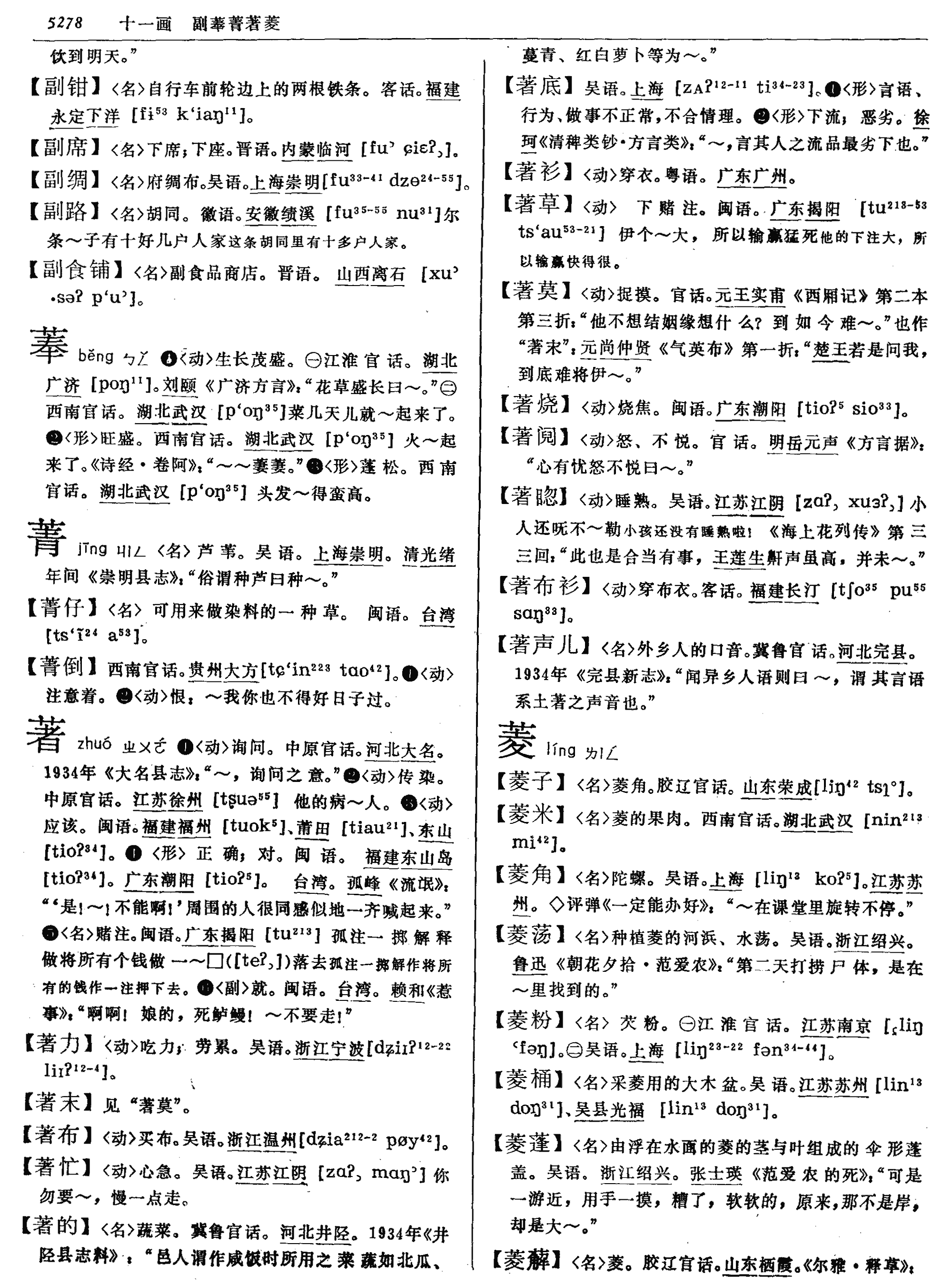

著.jpg) 金文;《説文》所無zhù

金文;《説文》所無zhù

[艸(草,意符) + 者(聲符)→著(顯明,顯出〈著名、著稱、顯著〉;寫文章,寫書〈著述、編著、著書立説〉;寫作出來的書或文章〈名著、巨著、遺著、譯著、著作〉;古同“貯”,居積。)]

[西漢] 司馬遷 《史記·三代世表》:“自殷以前諸侯不可得而譜,周以來乃頗可著。”(從殷代以前諸侯的事迹無法考證,而周朝以後,就清楚多了。)

[宋] 張元幹《蘭陵王·春恨》:“尋思舊京洛,正年少疏狂,歌笑迷著。”(舊京洛,指未淪陷時的汴京〈今開封市〉和洛陽〈今洛陽市〉。)

著 zhù

zhù

(11画)![]()

![]()

【提示】艹,3画,宋体是一横两竖,楷体第三笔竖改撇; 不要依旧字形写成四笔( )。 者, 8画; 旧字形9画,日上有一点。日中间的横,宋体与左右两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

)。 者, 8画; 旧字形9画,日上有一点。日中间的横,宋体与左右两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

*著zhù

11画 艹部

(1) 明显: 显~|卓~|昭~|见微知~。

(2) 表现;显露: ~名|~称|颇~成效。

(3) 写作: 编~|~书立说|司马迁~《史记》。

(4) 作品;著作: 名~|新~|译~。

另见zhuó(533页)。

*著zhuó

11画 艹部 【执著】 又作执着。原为佛教用语,指对某一事物坚持不放,不能超脱。后指固执,也指坚持不懈: 对生活小事不要太~|她~地相信,儿子一定会回来的。

另见zhù(528页)。

著1. zhù 2. zhuó

1. zhù 小篆作箸。从竹从者,者亦声。韵变如者诸猪渚堵赌例。者字的本字是书(書),从聿从者,象手(又)拿笔书写状。者字省手(又)拿笔。当时写在竹简上,笔也用竹管,所以从竹从者,也是写作义。如:著书。转为名词,即著作,指写出来的文章或书。如:名著|大著|著作。箸约汉代以后指筷子。现在箸字主要指筷子。又有异体字作筯。见《异体字表》。约东汉造著字。像从草头,但汉隶竹头与草头易混。总之,后来隶楷变为草头。著用于著作。引申为显明,显出。如:昭著|卓著|著名|颇著成效。组词如:显著|土著(指定居不迁的人)。

2. zhuó 去声转入声后,义引申为附着义。如:著陆|不著边际。又引申为穿(衣),又使接触别的事物,又指着落,又指派遣等。现一般用着字。

著★常◎常

形声,从艸,者声,本义读zhù,显明、明显,引申为显露、写作、作品等;又读zhuó,义为附着、穿着、着落等,与“着”同。执著,固执、拘泥,始终如一地坚持不懈,也作“执着”。又读zhe,助词,表示动作的持续、命令或嘱咐的语气等。

【辨析】

❶以“著”作音符构成的形声字一般读chú:躇。

❷著/着 见574页“着”。

【构词】

着笔(著筆)∣着陆(著陸)∣着手(著手)∣穿着(穿著)∣附着(附著)∣着火(著火)∣着急(著急)∣着凉(著涼)∣睡着(睡著)∣拿着(拿著)∣顺着(順著)∣提着(提著)∣沿着(沿著)∣著名(著名)∣著作(著作)∣显著(顯著)∣卓著(卓著)

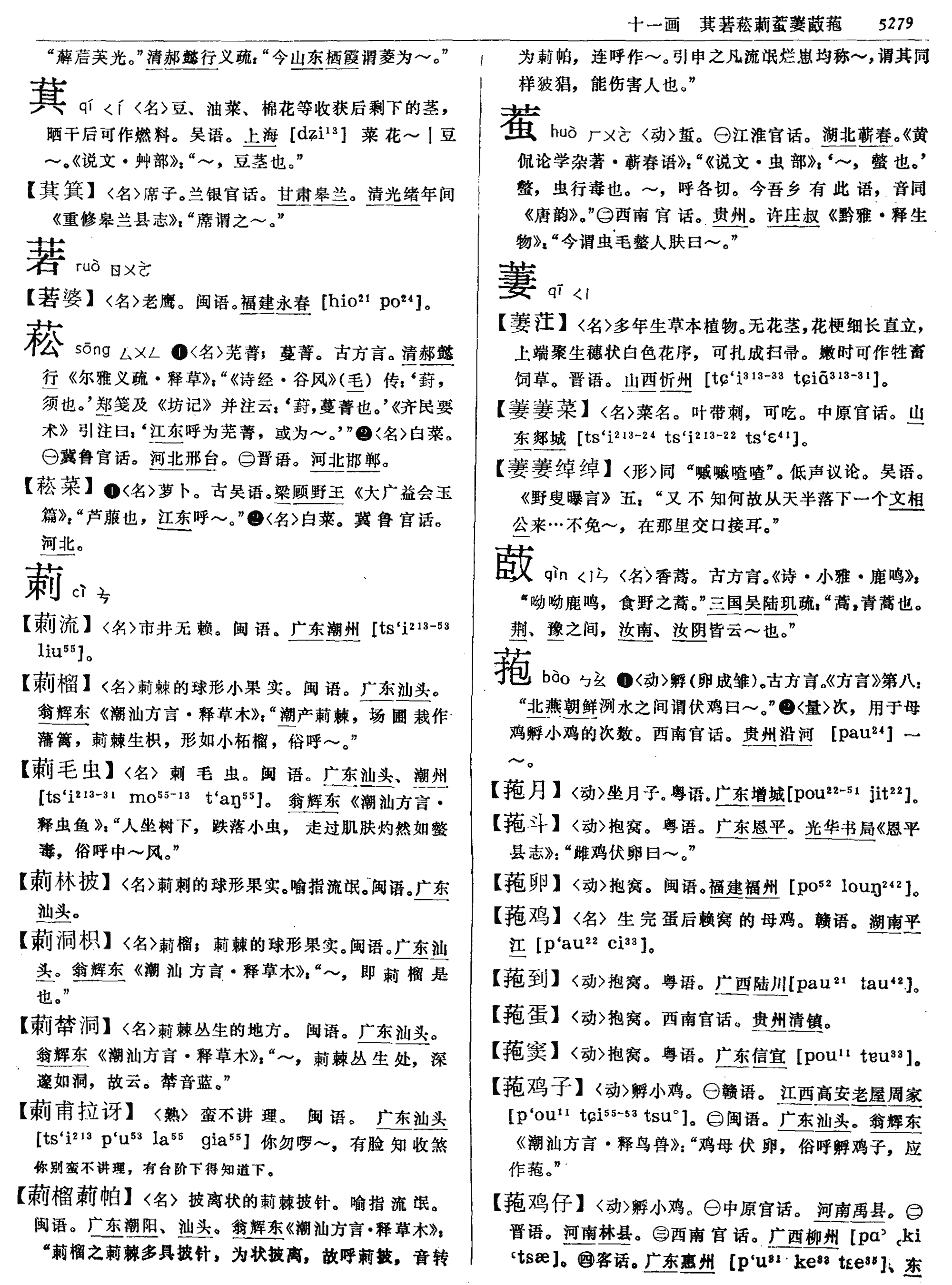

著.jpg) 篆

篆.jpg) 隶zhù

隶zhù

【析形】形声字。小篆字形从竹,者声。隶书字形变后竹旁改作艸旁。

【释义】《说文》:“书,著也。”本义是撰述。引申为写出来的文章作品,如论著、名著、译著。[著书立说]著:写作,撰述;立:建树,成就;说:学说。写书或文章,创立自己的学说。

【shape analysis】It is the pictophonetic character. In small seas script the meaningful part is竹(zhú,bamboo).The phonetic component is者(zhě).

【original meaning】It means composing.

著1

见〖着(zhe)〗1❶。

著2

见〖着(zhe)〗2❶

❷。

另见zhuó。

著

见〖着(zhuó)〗❶

❹。

另见zhe。

- 少数民族专项照顾商品是什么意思

- 少数民族个体商业的崛起是什么意思

- 少数民族乐器是什么意思

- 少数民族习惯法是什么意思

- 少数民族习惯法研究是什么意思

- 少数民族传统体育的特点是什么意思

- 少数民族体育是什么意思

- 少数民族信仰是什么意思

- 少数民族古代文论选释是什么意思

- 少数民族史话(上、下册)是什么意思

- 少数民族哲学思想史论集是什么意思

- 少数民族图案教学与设计是什么意思

- 少数民族地区专项资金是什么意思

- 少数民族地区二元经济结构是什么意思

- 少数民族地区人力运输是什么意思

- 少数民族地区人口经济是什么意思

- 少数民族地区人才问题研究是什么意思

- 少数民族地区公路建设是什么意思

- 少数民族地区农业经济是什么意思

- 少数民族地区农村社会主义思想教育读本是什么意思

- 少数民族地区国土建设是什么意思

- 少数民族地区城镇经济是什么意思

- 少数民族地区工业经济是什么意思

- 少数民族地区旅游经济是什么意思

- 少数民族地区民主改革是什么意思

- 少数民族地区消费经济是什么意思

- 少数民族地区畜力运输是什么意思

- 少数民族地区的乡镇企业是什么意思

- 少数民族地区的产业结构是什么意思

- 少数民族地区的古代交通是什么意思

- 少数民族地区的土地改革是什么意思

- 少数民族地区的林业是什么意思

- 少数民族地区的水路运输是什么意思

- 少数民族地区的渔业是什么意思

- 少数民族地区的社会主义改造是什么意思

- 少数民族地区的种植业是什么意思

- 少数民族地区的能源工业是什么意思

- 少数民族地区的航空运输是什么意思

- 少数民族地区的财政自主权是什么意思

- 少数民族地区的边境贸易是什么意思

- 少数民族地区社会改革是什么意思

- 少数民族地区税收是什么意思

- 少数民族地区税收管理是什么意思

- 少数民族地区经济是什么意思

- 少数民族地区经济体制改革探索是什么意思

- 少数民族地区经济体制改革探索是什么意思

- 少数民族地区经济发展与改革的理论和实践是什么意思

- 少数民族地区经济发展结构·模式·未来是什么意思

- 少数民族地区经济发展结构·模式·未来是什么意思

- 少数民族地区经济运行与转换是什么意思

- 少数民族地区草原畜牧业经济是什么意思

- 少数民族地区行政管理是什么意思

- 少数民族地区行政管理是什么意思

- 少数民族地区补助是什么意思

- 少数民族地区补助费是什么意思

- 少数民族地区补助费的管理规定是什么意思

- 少数民族地区财政是什么意思

- 少数民族地区贸易经济是什么意思

- 少数民族地区金融是什么意思

- 少数民族地区金融市场是什么意思