草地螟meadow moth;beet webworm

草原突发性多食迁飞害虫。又名黄绿条螟。学名Loxostege sticticalis (Linnaeus)。鳞翅目,螟蛾科。分布于欧、亚、北美洲34°~54°N间的森林草原及草原带,中国分布于内蒙古、东北、华北、西北等地区。寄主有35科200余种植物,主要为害甜菜、豆类、向日葵、马铃薯、麻类、蔬菜、苜蓿、燕麦、牧草、浆果等。50年代中期中国内蒙古、山西、黑龙江、陕西等省区有不同程度发生,1979~1980年西北、华北、内蒙古、东北曾连续大发生两年,1982年特大发生。

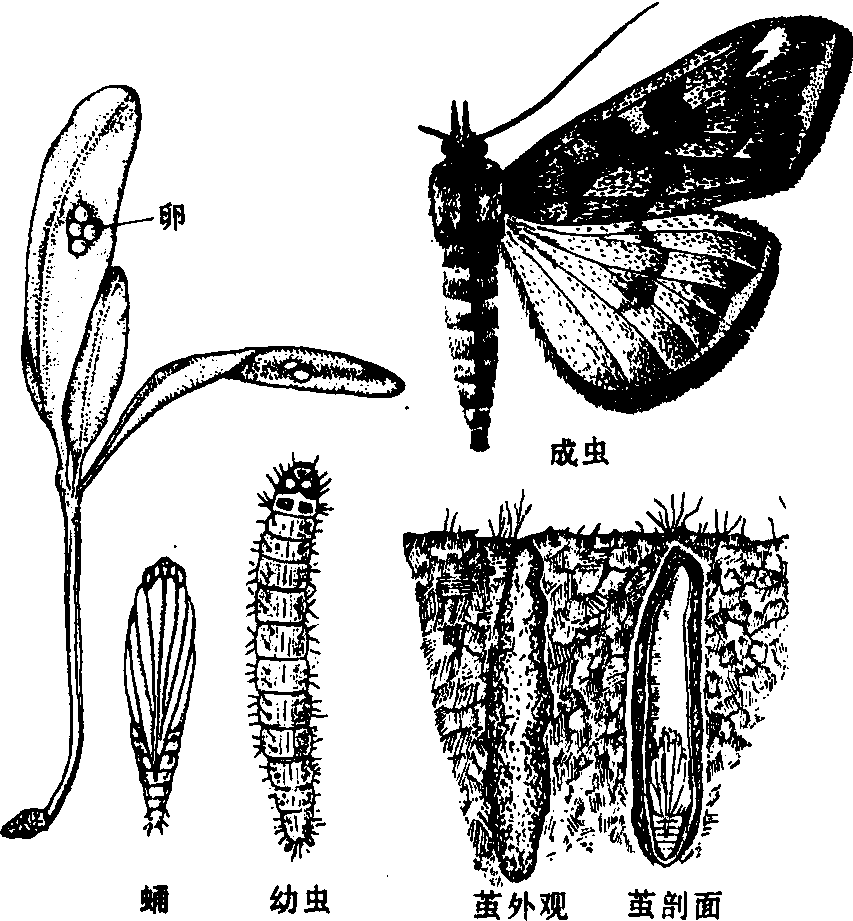

形态特征 成虫体长8~12毫米,翅展12~26毫米,雌蛾较大。体暗褐色,冷凉地区较淡,旱热地区较深。前翅灰褐至暗褐色,翅中央稍近前方有一近方形淡黄或浅褐色斑,翅外缘黄白色,有一连串淡黄色小点连成条纹;后翅黄褐或灰色,近外缘有两条平行波状纹。卵椭圆形,卵面稍突起,底部平,长0.8~1.0毫米,宽0.4~0.5毫米,乳白有珍珠光泽。幼虫头部黑色,有明显白斑,前胸背板黑色,有3条黄色纵纹,体黄绿或灰绿,有明显暗色纵带,间黄绿色波状线,体上环生刚毛,毛瘤显著,刚毛基部黑色,外围有两个同心黄色环。末龄幼虫体长16~25毫米。蛹黄至黄褐色,长8~15毫米,宽1.5~2.7毫米,腹部末端由8根刚毛构成锹形。茧长筒形,长20~40毫米,直立于土表下,上端开口以丝状物封盖(见图)。

生活习性 华北、内蒙古大部分地区、东北年生2~3代,内蒙古呼伦贝尔盟岭北及河北张家口坝上部分地区年生1~2代,陕西3~4代。以末龄幼虫在土中越冬。2代区5月中下旬始见越冬代成虫,6月上中旬盛发,第一代幼虫6月中下旬至7月上旬发生,6月下旬至7月上旬为严重为害期。第二代成虫7月中下旬盛发,第二代幼虫8月上中旬发生,为害较轻,陆续入土结茧越冬。偶有少量第二代成虫,不产卵而死亡。越冬代在旬平均气温为15~17℃、10℃以上积温高于80日度时开始羽化,积温为150~200日度时较大量羽化。羽化多在夜间和清晨。成虫白天潜伏,受惊后作短距离飞行,有强烈趋光性。21~23时飞至开花的夏至草、白花荠菜、丁香、洋槐等蜜源植物上取食花蜜。如条件适宜,雌蛾3天即达性成熟,常在午夜交配,数小时至1天后即产卵。多产卵于灰菜、猪毛菜、菊科杂草及大田作物的叶背、叶柄下部、茎、枯叶或土表,散产或数粒呈覆瓦状排列,每雌产卵200~600粒。成虫寿命10~12天,卵期3~10天。初龄幼虫先在杂草上取食,以后转移到作物上为害,喜食柔软多汁叶片,吐丝拉网取食叶肉。3龄幼虫出网为害,食叶穿孔留下叶脉和叶柄。幼虫活泼,受惊扭动后退,吐丝下垂逃遁。大发生时能成群迁移达数公里。白天取食,晚间和雨天不活动。4~5龄为暴食期,取食量约占总量的60~90%。食料缺乏时尚能为害禾本科作物。幼虫5龄,部分6龄,少数4龄或7龄。幼虫期12~18天,最长30天。末龄期入土结茧。蛹期10~23天。部分幼虫滞育不化蛹,入土后直接越冬,与第二代越冬幼虫均于翌年春天化蛹羽化。滞育为光周期反应所制约,幼虫发育后期在19~25℃、每日光照16小时条件下继续发育,如日照缩短则引起滞育。越冬场所多在第二代幼虫栖息处附近,如杂草丛生的撂荒地、草原、田埂、路边、林缘等。

草地螟

发生规律 草地螟为突发性、间歇性大发生害虫,其发生决定于: ❶越冬基数。草地螟大量发生的北限为7月份18℃等温线地区,越冬幼虫可耐-30℃低温,在黑龙江可以越冬,高密度时每平方米可达400余头,但未必为主要虫源。在山西、陕西等越冬基地内虫源基数很大时,也将影响到迁飞范围地区内成虫大发生。

❷迁飞。草地螟成虫具迁飞习性,除被动飞行外,尚有夜间低温时趋热性迁飞和白天灼热时趋湿性迁飞。越冬代成虫羽化后,在日落后地表气温迅速降低时常主动起飞高达50~100米处,随6~7米/秒的风力作远距离被动迁飞。旱热天气白天表土温度高达32℃,成虫起飞迁往湿、凉场所,晚间气温均匀或多云有雨时降落。干旱区局部降雨后可招致蛾群集中。一昼夜可迁飞250~300公里,成虫可迁飞到离原发生地1 000公里或更远地区,而导致迁入地区的大发生。

❸越冬代成虫卵量、卵的发育情况及初龄幼虫的存活。卵量决定于前一年幼虫期营养、蛹体重量、化蛹和迁飞时温湿条件及蛾的营养。如前一年末代幼虫以取食藜科植物为主,蛹重就高,其雌蛾产卵多。将羽化时环境干燥,其蛹重和其后蛾产卵量都减少。蛹重30毫克以上出的雌蛾只需饲水即可产卵,无须再补充营养。雌蛾在不适条件下可不孕,蛾量大不一定导致以后幼虫的大量发生。

防治方法 根据越冬基地越冬幼虫基数和成虫发生期黑光灯诱蛾量,结合雌蛾抱卵剖查和气象预测,可对当年幼虫发生程度进行综合判断。如6月上、中旬灯下蛾量超过5 000头,卵粒可辨及卵成熟雌蛾占60%以上,旬平均气温高于17℃、相对湿度在60~80%时,幼虫有大发生可能。秋末春初土壤耕翻耙捞,能直接杀伤越冬幼虫或破坏正常化蛹及羽化通道; 幼虫入土结茧期间易受白僵菌侵染,自然寄生率颇高,施用菌剂可收持久性防效,对为害盛期前幼虫亦可侵染致病,苏芸金杆菌对幼龄幼虫也具有较高致病力,卵期可释放赤眼蜂防治; 幼虫发生期间可用甲基对硫磷、辛硫磷等防治1~2龄幼虫,卵期可施用灭幼脲; 此外,利用黑光灯和草地螟性诱剂可诱杀大量成虫。

草地螟meadow moth,beet webworm

Loxostegesticticalis (L.),又名网锥额野螟、甜菜网螟、黄绿条螟。昆虫纲,鳞翅目,螟蛾科。分布于华北、东北、西北;欧洲、北美及朝鲜、韩国、日本也有分布。寄主有甜菜、豆类、麻类、薯类、玉米、高粱。成虫翅展24~26 mm,灰褐色;前翅有暗褐色斑,外缘有淡黄色条纹,中室内有~长方形黄白色斑;后翅灰色,外缘有两条黑色平行波纹。末龄幼虫体长19~21 mm,灰绿色,头黑色有白斑;胸腹部具暗色纵带,间有黄绿色波状细纵线;腹部各节毛瘤黑色,有两层同心的黄白圆环。一年发生1~4代,以末龄幼虫在土中结茧越冬。成虫喜食花蜜,有成群迁移习性,卵产于寄主茎叶上,单产或3、4粒排列成覆瓦状。初龄幼虫取食叶肉,3龄啮食叶片,有吐丝结网习性,受惊后即作螺旋状后退或波浪状跳动,老熟后入土吐丝结茧化蛹。可拉网消灭成虫;结合中耕和秋耕消灭虫蛹;在幼虫盛发期喷洒农药毒杀。

- 松江府知府李子安尅落家财作弊案是什么意思

- 松江府续志是什么意思

- 松江民谣是什么意思

- 松江派是什么意思

- 松江清真寺是什么意思

- 松江港是什么意思

- 松江游览区是什么意思

- 松江熙园是什么意思

- 松江独宿是什么意思

- 松江省是什么意思

- 松江秋泛赋是什么意思

- 松江经幢是什么意思

- 松江编结绣是什么意思

- 松江花布是什么意思

- 松江蟹舍赋是什么意思

- 松江诗话是什么意思

- 松江逸民为害案是什么意思

- 松江酒是什么意思

- 松江镇旅游事业管理办公室是什么意思

- 松江鲈是什么意思

- 松江鲈鱼是什么意思

- 松沓沓是什么意思

- 松沟子是什么意思

- 松油是什么意思

- 松油块儿是什么意思

- 松油醇是什么意思

- 松泉是什么意思

- 松泉亭是什么意思

- 松泉图轴是什么意思

- 松泉文录是什么意思

- 松泉文集是什么意思

- 松泉老人是什么意思

- 松泉诗文集是什么意思

- 松泉诗集是什么意思

- 松泉集是什么意思

- 松泛是什么意思

- 松泡泡是什么意思

- 松泥是什么意思

- 松洒零落是什么意思

- 松洲是什么意思

- 松活是什么意思

- 松洼洼是什么意思

- 松浦友久是什么意思

- 松浦友久著《李白——诗与心象》是什么意思

- 松浦友久著《李白研究——抒情的构造》是什么意思

- 松浮欲尽不尽云,江动将崩未崩石。是什么意思

- 松涂是什么意思

- 松涛是什么意思

- 松涛园是什么意思

- 松涛寺是什么意思

- 松涛(打《红楼梦》人名一)林如海是什么意思

- 松涛挟雨瓦声冷,瓶水储花幽梦香。是什么意思

- 松涛散仙是什么意思

- 松涛水库是什么意思

- 松涛谷音是什么意思

- 松涛轩是什么意思

- 松涛轩题画为邓善之是什么意思

- 松涛隐阁图是什么意思

- 松涛集是什么意思

- 松涛集编后记是什么意思