茶园害虫致病微生物pathogenic microbes of pests in tea plantation

侵染茶树害虫使之致病的真菌、细菌和病毒以及其它原生动物和线虫等。

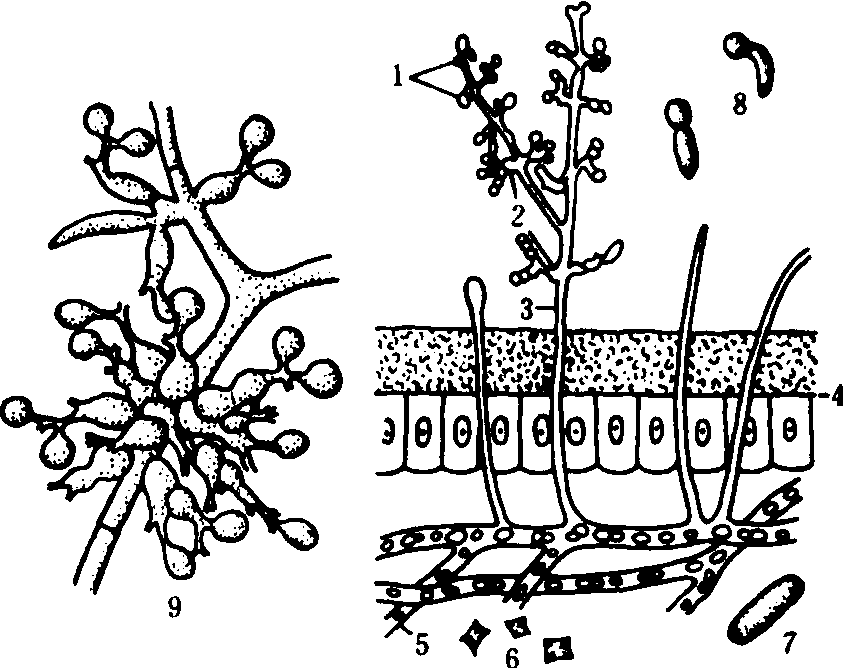

真菌病 主要由病原真菌的分生孢子接触虫体,并在适温高湿条件下萌芽出发芽管侵入体表, 或由口腔、气门和伤口侵入。病原在虫体内不断繁衍, 使组织解体并长出菌丝,产生分生孢子,再行扩散侵染。常见的昆虫病原真菌有白僵菌、绿僵菌、红僵菌、拟青霉和虫霉等。其中又以白僵菌在茶园中最为常见, 白僵菌(Beauveria bassiana)分生孢子萌发侵入虫体,伸展形成多分枝的体生菌丝,并产生筒形孢子继续繁殖,终至充满整个体腔。虫体死后又以菌丝体伸出体表,形成多分枝的气生菌丝和多次直角分枝的分生孢子梗,端部每一小枝梗上再生出一至数个球形分生孢子, 聚积呈葡萄串状。分生孢子成熟后即自行脱落扩散。随着体生菌丝的发育, 常分泌一种红色素和大量草酸盐结晶, 致虫体死后微带红色并失水僵化。

白僵菌最适于在温度25℃左右、相对湿度90%以上、pH4~5的情况下萌发侵染。安徽敬亭山茶场70年代以来,大面积使用白僵菌防治茶小卷叶蛾, 在阴湿天气, 初龄幼虫盛期喷施0.5~1.0亿孢子/毫升菌液,致病率一般高达80%左右, 冬季施用对越冬幼虫也有较好防治效果。福建省农业科学院茶叶研究所用0.1~0.2亿孢子/毫升菌液防治茶毛虫、茶蚕和茶丽纹象虫,致病率亦达70%以上。

白僵菌

1. 分生孢子 2. 担子 3. 孢梗 4. 昆虫体皮组织

5. 菌丝 6. 草酸钙结晶 7. 筒形孢子

8. 分生孢子发芽 9. 分生孢子梗及分生孢子放大

除白僵菌外, 中国农业科学院茶叶研究所用细脚拟青霉0.2~0.3亿孢子/毫升菌液, 防治茶尺蠖,致死率达75%以上。贵州茶叶研究所、羊艾茶场将寄生于蚧类的猩红菌、头孢霉的虫枝剪下插入蚧类发生严重的茶园, 感染寄生率高达97%, 抑制了蚧类的危害。

此外, 贵州农学院、湄潭茶叶研究所、云南省农业科学院茶叶研究所等单位还发现有: 圆孢虫霉寄生小绿叶蝉, 虫草菌寄生扁刺蛾、茶刺蛾, 球赤壳菌寄生茶牡蛎蚧, 穗霉寄生茶毛虫、云尺蠖等, 红霉菌寄生椰圆蚧, 拟青霉寄生肾纹毒蛾、茶细蛾、褐刺蛾等。

不少病原真菌都可进行人工生产, 国内则以白僵菌生产较多。在生产中重要的是选取优良的菌种和培养基, 控制培养条件和防止污染。其土法生产的工艺流程: 从自然僵虫分离选取优良菌种—→试管斜面培养—→转入瓶、罐进行二级培养—→转入大床进行三级固体扩大培养—→出料在40~45℃条件下干燥—→粉碎过筛100筛目—→测定活孢子含量—→包装密封—→阴凉干燥处贮存备用。白僵菌除菌种培养外,一般对营养条件要求不高,菌种培养基可用马铃薯20%,蔗糖2%, 琼脂2%加水配制; 二级培养则可用淘米水(500克水淘500克米);三级扩大培养可用米糠40%麦麸30%,谷壳30%,加水适量(不超料重)。为了进一步提高产量和产品质量, 宜进行液体深层发酵的工业生产。

细菌病 大多由芽孢杆菌科 (Bacillaceae)芽孢杆菌属(Bacillus) 的细菌感染所致。苏芸金杆菌(B.thuringiensis)已经工厂化生产,广泛用于防治蛾蝶类及其它农业害虫。苏芸金杆菌的营养体呈直形较粗杆状, 两端钝圆, 有厚膜, 长宽为1.2~1.8×3.0~5.0微米。周生鞭毛微动或不动。营养体单个存在或几个结成链状, 在适宜条件下经过不断裂殖, 老熟形成长卵圆形孢子囊, 孢子囊最后破裂放出一个芽孢和一个伴孢晶体。芽孢卵圆形, 有光泽, 长宽为0.8~0.9×2.0微米, 在适宜条件下再萌发裂殖。伴孢晶体多呈菱形或近方形, 长宽为0.6×2.0微米, 含有毒素, 在碱性溶液中释放出来, 对害虫具有很强的毒力。害虫吞食经消化道侵入体腔。蛾蝶类幼虫肠液呈碱性, 正利于毒素析出毒杀害虫。病死虫体变软, 变形,色暗,组织解体脓化, 并有臭味, 故亦称脓病或软化病。苏芸金杆菌有很多变种, 如青虫菌、松毛虫杆菌、杀螟杆菌、“7216”、“HD—1”等。在茶树害虫中也常有自然感染和人工应用。例如福建茶科所用0.2亿孢子/毫升菌液防治茶毛虫, 5天后死亡75~90%。安徽祁门茶科所用同样剂量防治茶蚕, 5天后死亡100%:0.5亿/毫升菌液防治茶蓑蛾,10天后死亡78~100%。安徽十字铺茶场用0.5亿孢子/毫升菌液防治茶尺蠖初龄幼虫,3天后死亡77~95%。湖南农学院近年从感病的茶树害虫中分离筛选出含晶体毒素的芽孢菌, 对茶毛虫、油桐尺蠖均有较好的防治效果。苏芸金杆菌的生产工艺,与白僵菌类同, 可以进行半固体发酵土法生产; 工厂化生产则系液体深层发酵。工业产品含孢子100亿/克。

病毒病 由昆虫吞食病毒侵染引起。病毒是一类没有细胞结构的微小生物有机体, 一般在普通光学显微镜下不易清楚看到,必须借助于电子显微镜观察。病毒个体称病毒粒子,其核心由核糖核酸(RNA)或脱氧核糖核酸(DNA)构成; 外层为一层蛋白质被壳所包被。有些病毒粒子外面还封闭有由蛋白质晶体构成的包涵体。昆虫病毒主要有核型多角体病毒(NPV)、质型多角体病毒(CPV)和颗粒病毒(GV),但以前者最为常见。核型多角体病毒寄生形成于感染细胞的细胞核内; 病毒粒子杆状, 数十个聚于同一包涵体(多角体)中,质型多角体病毒寄生形成于感染细胞的细胞质内,病毒粒子为20面体,数百个包埋在同一多角体中。颗粒病毒先是寄生形成于感染细胞的细胞核内, 当核膜破裂后溢进细胞质,其包涵体多近卵形, 称颗粒体(或荚膜), 病毒粒子亦杆状, 每个包涵体内仅有一个(偶有两个)病毒粒子。当昆虫食进病毒包涵体后,在碱性肠液的作用下溶解分离, 病毒粒子的核酸进入细胞, 并在参加细胞的新陈代谢过程进行复制,再与蛋白结合,合成新的病毒粒子, 如此不断增殖导致细胞破裂, 放出病毒粒子继续侵染其它细胞,终至整个组织崩解。害虫感病初期无明显病征, 经一定潜伏期, 逐渐行动迟钝, 食欲减退以至停食, 体色变淡, 体驱软化并充满乳白色脓浆。感染核型多角体病毒和颗粒病毒的虫体,且常爬向植株高处,以尾足或腹足紧着枝叶倒挂死去,体内脓浆向下坠涨, 最后表皮破裂流出病毒再行扩散侵染。感染质型多角体病毒, 常表现虫体变小, 各部比例失调, 头大毛长, 且常呕吐便泌排出多角体, 直至后肠全部翻出,最后干缩死去。病毒的专化性较强,一般只有效地侵染一种昆虫, 但近年也发现常可交叉感染几种昆虫。至于病毒病的发生,除存在毒源外,诱发因素十分重要, 如食料不足, 气温突变,高温多湿,天气闷热而田间虫口密度极大(或室内饲养过于拥挤),都可能促进病毒病的流行。

茶园昆虫病毒种类较多,近年研究利用进展较快。国外如日本对茶小卷叶蛾和茶卷叶蛾的颗粒体病毒(AoGV,HmGV)进行了比较成功的研究与应用。国内现已发现近20种茶树害虫病毒,其中有茶毛虫NPV、CPV,茶白毒蛾NPV, 茶茸毒蛾NPV,茶尺蠖NPV,油桐尺蠖NPV,木橑尺蠖NPV,云尺蠖NPV,茶银尺蠖NPV,茶刺蛾NPV,扁刺蛾NPV、CPV,褐刺蛾NPV,中国绿刺蛾NPV、GV,褐边绿刺蛾GV,黄刺蛾NPV,茶小卷叶蛾GV,大蓑蛾NPV,茶蚕GV, 斜纹夜蛾NPV GV。福建省农业科学院茶叶研究所、贵州中八农场,四川大学等研究应用茶毛虫NPV防治茶毛虫幼虫,有介绍每亩喷施多角体3.5×1010,20天致死81%。皖南农学院等研究应用茶尺蠖NPV防治第一、五代茶尺蠖幼虫,每亩喷施多角体109~1010, 15天后防治效果达85%左右。十字铺茶场研究应用油桐尺蠖NPV防治油桐尺蠖幼虫,每亩喷施多角体3×1010~4.5×1010,10天后虫口减退率达89.6~94.8%。安徽植保研究所等研究应用扁刺蛾NPV防治扁刺蛾,每亩喷施多角体3.6×1011,10~15天后幼虫死亡率高达77.5~86.3%;研究应用茶小卷叶蛾GV防治茶小卷叶蛾幼虫,每亩用颗粒体病毒干粉150~250毫克加水稀释施用, 10~15天后虫口下降率达80%左右。

利用病毒治虫, 重要的是增殖培养病毒, 获得大量毒源。由于昆虫病毒专化性强, 并且只能在活体上增殖, 因此不能象真菌、细菌一样在人工培养基上培养。一般可在病毒流行季节及时从田间采收感病虫体,或在虫口密度较大的田块喷洒病毒,发病后及时收集,放入冰箱内消毒器皿中冷藏。若无冷藏条件, 可将病虫放在棉花或滤纸上阴干, 而后放入甘油中保存。用时取出研碎加水稀释; 也可事先将感病虫体研碎经脱脂棉过滤, 取滤液封存备用。施用时在无法测定病毒含量的情况下, 也可参照标准剂量并视虫体大小按病死虫数估用, 例如油桐尺蠖NPV每亩约用感病虫体10头, 茶小卷叶蛾GV每亩则约需感病虫体100头。昆虫病毒工厂化大生产, 则需从研制应用昆虫人工饲料开始, 大量饲养活虫, 接种传毒, 再收取病死虫体, 烘干磨碎,冷冻保存。安徽十字铺茶场已建立茶尺蠖NPV小型工厂。为了增进病毒治虫效果, 应该加入活性碳等保护剂, 减轻紫外线照射破坏;且可添加0.1%洗衣粉增效。进一步则应研制一定剂型方便使用。当然,这都应在安全性试验的基础上进行。

茶园害虫致病微生物pathogenic microbes of pestsin tea plantation

可使茶树害虫感染疾病的多种致病微生物。常见有真菌、细菌、病毒等。病原真菌孢子在潮湿条件下萌发侵入虫体并繁殖蔓延致害虫组织遭受破坏失水僵化死亡,并长出各色毛霉。如茶小卷叶蛾白僵菌(Beauveria bas-siana)。病原细菌孢子随害虫取食侵入虫体,孳生扩散致组织解体脓化变褐发臭死去。这类病原多属芽孢杆菌(Bacillus),如苏芸金杆菌(B.thuringiensis)可致多种蛾类幼虫感病。病毒亦由害虫吞食侵入虫体,经过大量复制致病组织亦解体脓化,但体液色淡乳浊无臭味。常见的昆虫病毒多为核型多角体病毒(NPV)。如茶毛虫NPV、茶尺蠖NPV等。多种疾病的流行都是害虫自然控制的重要因素。

- 利用硫酸铝渣代替矿渣的水泥是什么意思

- 利用税负平衡点的节税筹划是什么意思

- 利用空间分析功能绘制病虫平面分布图是什么意思

- 利用纳米级TiO2催化降解处理染料废水是什么意思

- 利用聚丁二酰亚胺制生物可降解的聚天门冬氨酸衍生物是什么意思

- 利用计量单位设置技术壁垒是什么意思

- 利用货币时间价值进行节税筹划是什么意思

- 利用质量认证设置技术壁垒是什么意思

- 利用运费扣税平衡点进行节税筹划是什么意思

- 利用远缘杂种的问题是什么意思

- 利益冲突是什么意思

- 利益的丧失或损害是什么意思

- 利福喷丁是什么意思

- 利福喷丁胶囊是什么意思

- 利福喷汀是什么意思

- 利福喷汀是什么意思

- 利福喷汀是什么意思

- 利福喷汀是什么意思

- 利福定是什么意思

- 利福定是什么意思

- 利福定是什么意思

- 利福定是什么意思

- 利福布汀是什么意思

- 利福布汀是什么意思

- 利福平是什么意思

- 利福平是什么意思

- 利福平是什么意思

- 利福平是什么意思

- 利福平是什么意思

- 利福平滴眼液是什么意思

- 利福平胶囊是什么意思

- 利福昔明是什么意思

- 利福苷明是什么意思

- 利福霉素钠是什么意思

- 利科是什么意思

- 利美尼定是什么意思

- 利美尼定是什么意思

- 利肝隆胶囊(片、冲剂)是什么意思

- 利胆排石片是什么意思

- 利胆片是什么意思

- 利胆素胶囊是什么意思

- 利舍平是什么意思

- 利舍平是什么意思

- 利舍平是什么意思

- 利舍平是什么意思

- 利舍平是什么意思

- 利血平是什么意思

- 利血平是什么意思

- 利血生是什么意思

- 利血生是什么意思

- 利谷隆是什么意思

- 利谷隆是什么意思

- 利谷隆是什么意思

- 利贝特是什么意思

- 利贝特是什么意思

- 利辛县是什么意思

- 利达脒是什么意思

- 利鞣丹GTW是什么意思

- 别嘌醇是什么意思

- 别嘌醇是什么意思