亦作“茵蔯蒿”,亦稱“錦茵蔯”、“山茵蔯”、“角蒿”。即因陳。南朝梁·陶弘景《本草經集注·草木類·茵陳蒿》:“而今茵陳乃云此。”清·張璐《本經逢原·隰草部·茵蔯蒿》:“茵蔯有兩種。一種葉細如青蒿者,名錦茵蔯……一種生子如鈴者,名山茵蔯,又名角蒿。”

茵陈蒿

药名。出《神农本草经》。又名茵陈、绵茵陈。为菊科植物茵陈蒿Artemisia capillarisThunb.或猪毛蒿A. scoparia Waldst.et Kit.的嫩苗。主产陕西、山西、安徽。苦、辛,微寒。入肝、胆、脾经。清热利湿,利胆退黄。

❶治湿热黄疸,胆囊炎,伤暑发热,小便不利。煎服:9~15g。

❷煎水洗风瘙瘾疹,湿疮。茵陈蒿含蒿属香豆素(Scoparone),α-对羟苯氧基-6-甲氧基-5,7-二羟基色酮,绿原酸,脂肪油,挥发油等;挥发油中含茵陈炔酮(Capillin)、茵陈烯酮(Capillone)、茵陈炔(Capillene)、茵陈素(Capillarin)、丁香油酚、邻苯甲酸、棕榈酸、β-蒎烯等。地上部分还含中国蓟醇、茵陈蒿素A、B等。猪毛蒿含蒿属香豆素,对羟基苯乙酮,脂肪油,挥发油等;挥发油中含α-和β-蒎烯、桉叶素、丁香油酚、侧柏醇、侧柏酮等。地上部分还含紫花牡荆素、蒿黄素等。煎剂或茵陈蒿汤注射液对四氯化碳中毒性肝炎,无论在肝脏的功能或病理形态方面,均有治疗作用。α-对羟苯氧基-6-甲氧基-5,7-二羟基色酮和对羟基苯乙酮均有明显的利胆作用。挥发油在体外有抑菌作用。茵陈炔酮有抗皮肤真菌作用。蒿属香豆素还有某些利尿、降压、增加冠脉流量、镇痛、消炎及平喘作用。其中成分还能增加脑血流量、抗凝、促进纤溶等。水煎剂可降低血清胆甾醇。对小鼠艾氏腹水癌有轻度抑制作用。对人工发热兔有解热作用。

茵陈蒿capillary wormwood

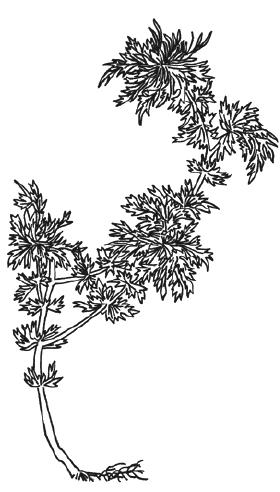

Artemisia capillarisThunb.,菊科,蒿属。多年生草本或半灌木。生于较潮湿的环境中。中国南北各省均有分布;朝鲜半岛、日本、菲律宾也产。茎通常黄棕色,幼时全体密被褐色丝状毛。叶常为二回羽状深裂,裂片细长如发。头状花序极多数;总苞球形,总苞片3~4层;花黄色,缘花6~10,雌性,结实,盘花5~7,不育。瘦果,长圆形,无毛。花果期9~12月。全草含叶酸、挥发油,花和果实含香豆素。早春采全草入药,可治黄疸病,也有利尿、驱虫作用。

茵陈蒿

见“冷蒿”。

茵陈蒿yīn chén hāo

《本草纲目》草部第15卷茵陈蒿(3)。药名。

【基原】为菊科植物茵陈蒿Artemisia capillaris Thund.的幼嫩茎叶。

【别名】因尘(《吴普本草》),马先(《广雅》),茵陈(《本草经集注》),茵![]() 蒿(《雷公炮炙论》),因陈蒿(《本草拾遗》),绵茵陈(《本经逢源》),绒蒿、细叶青蒿(《广西中兽医药植》),臭蒿、安吕草(《江苏植药志》),婆婆蒿(《山东中药》),野兰蒿(《湖南药物志》)。

蒿(《雷公炮炙论》),因陈蒿(《本草拾遗》),绵茵陈(《本经逢源》),绒蒿、细叶青蒿(《广西中兽医药植》),臭蒿、安吕草(《江苏植药志》),婆婆蒿(《山东中药》),野兰蒿(《湖南药物志》)。

【性味】苦辛,凉。

❶《本经》:“味苦,平。”

❷《别录》:“微寒,无毒。”

❸《药性论》:“味苦辛,有小毒。”

❹《珍珠囊》:“苦甘。”

【归经】入肝、脾、膀胱经。

❶张元素:“入足太阳经。”

❷《本草经疏》:“足阳明,太阴,太阳经。”

❸《本草再新》:“入肝、肾二经。”

【功用主治】清热利湿。治湿热黄疸,小便不利,风痒疮疥。

❶《本经》:“主风湿寒热邪气,热结黄疸。”

❷《别录》:“治通身发黄,小便不利,除头热,去伏瘕。”

❸《本草拾遗》:“通关节,去滞热,伤寒用之。”

❹《日华子本草》:“治天行时疾,热狂,头痛头旋,风眼痛,瘴疟,女人癥瘕,并内损乏绝。”

❺《本草蒙筌》:“行滞,止痛,宽膈,化痰。”

❻《医学入门》:“消遍身疮疥。”

❼《医林纂要》:“坚肾,燥脾湿,去郁,解热。”

❽《本草再新》:“泻火,平肝,化痰,止咳发汗,利湿,消肿,疗疮火诸毒。”

【用法用量】内服:煎汤,三至五钱。外用:煎水洗。

茵陈蒿yīnchénhāo

中药名。出《神农本草经》。又名茵陈、绵茵陈。为菊科植物茵陈蒿Artemisia capillarisThunb. 或滨蒿A. scopariaWaldst. et Kit. 的嫩苗。主产于陕西、山西、安徽。苦、辛, 微寒。入肝、胆、脾、胃经。清热利湿, 利胆退黄。治湿热黄疸、胆囊炎、伤暑发热、小便不利, 煎服: 6 ~15克。煎水洗治风瘙瘾疹、湿疮。茵陈蒿含蒿属香豆素(Scoparone), α-对羟苯氧基-6-甲氧基-5, 7-二羟基色酮等。煎剂或茵陈蒿注射液对四氯化碳中毒性肝炎的肝功能或病理形态, 均有治疗作用。α-对羟苯氧基-6-甲氧基-5, 7-二羟基色酮有明显的利胆作用。茵陈炔酮在体外有抗皮肤真菌作用。蒿属香豆素尚有利尿、降压、增加冠脉血流量、镇痛、消炎及平喘作用。水煎剂可降低血清胆甾醇。对小鼠艾氏腹水癌有轻度抑制作用。对人工发热兔有解热作用。

茵陈蒿

茵陈蒿

茵陈蒿,又名茵陈、绵茵陈、绒蒿。始载于《神农本草经》。为菊科植物茵陈蒿Artemisia capillaris Thunb.或滨蒿A. scoparia Waldst. et kitag. 的嫩苗。早春采收幼苗,除去老茎及杂质晒干。

幼苗多卷曲成团状,灰绿色,全体密被白毛,绵软如绒。茎细小,长1.5~2.5cm,直径1.5~3mm;叶柔软皱缩,展平后叶片呈1~3回羽状分裂,叶片长1~3cm,宽约1cm,小裂片线形、卵形或倒披针形,全缘。有特异的香气,味微苦。主产于江西、江苏、安徽、湖北、浙江、陕西、河北、山东等省。

本品味微苦,性微寒。归肝、胆、脾、胃、膀胱经。功能清热利湿,利胆退黄。主治黄疸、胆囊炎,或暑温、湿温,小便短赤以及湿疹瘙痒等证。本品为治黄疸之要药,湿热熏蒸,黄色鲜明之阳黄,可与栀子、大黄配用,如《金匮要略》之茵陈蒿汤。若黄疸热重于湿,症见发热口渴,小便短赤,可配川连、龙胆草、滑石;湿重于热,症见脘腹痞满,舌苔白腻,则配苍术、厚朴、白藓皮、泽泻; 小便明显不利者,可与五苓散同用; 食积发黄,可加槟榔、枳实、山楂、麦芽。近以本品配虎杖、金钱草、大枣或配板蓝根、甘草或配黄芩、栀子同用治急性黄疸型肝炎,对于消退黄疸都有明显效果。若因寒湿郁滞,而黄色暗晦之阴黄,必须配以温里祛寒药,如干姜、附子、白术、蔻仁等,以温化在里之寒湿。治胆囊炎,常与柴胡、黄芩、川郁金、四川大金钱草同用; 如并发感染,可加配败酱草、金银花、蒲公英等清热解毒之品。茵陈与乌梅、苦楝根皮同用,可治胆道蛔虫病。暑温、湿温,邪在气分而湿热并重之候,本品亦可作为佐药使用,能引湿热从小便而出,如《温热经纬》甘露消毒丹。又皮肤风疹瘙痒、湿疹,可用本品煎水内服或外洗。煎服,9~15g。用治阴黄,剂量宜轻,多用易损伤脾胃阳气。虚黄、萎黄,不宜使用。

实验研究: 从茵陈蒿的花穗中分离出有效成分: 蒿属香豆素、茵陈色原酮。还有茵陈色原酮的三个衍生物。从茎叶的挥发油中分离出55种成分;油的中性部分的主要成分为茵陈二炔,占总油量的80.2%,还有去甲基茵陈二炔、邻甲氧基茵陈二炔、茵陈炔酮和柠檬烯、β-蒎烯、β-榄香烯、β-石竹烯等共33种; 油的酚性部分的主成分为丁香油酚,还有邻苯甲酚、对苯甲酚等共7种;油的酸性部分含棕榈酸等15种成分。滨蒿中含蒿属香豆素、对羟基苯乙酮、绿原酸、水杨酸和东莨菪素。

茵陈蒿煎剂、去挥发油后的水浸剂、挥发油、醇提取物、蒿属香豆素、绿原酸及咖啡酸等均有促进胆汁分泌和排胆作用。近年又分离得茵陈色原酮、甲基茵陈色原酮以及对羟基苯乙酮,均呈明显的利胆作用。茵陈蒿煎剂对四氯化碳所致大鼠肝损害有一定的保护作用。兔结扎总胆管所致血清胆红质增高,茵陈浸膏可使之降低。

茵陈有一定抗动脉粥样硬化作用,可降低高脂血症兔血清胆固醇值,使动脉壁粥样硬化减轻。茵陈注射液和蒿属香豆素均可使离体兔心冠脉流量增加,并证明茵陈有抗凝及促进纤维蛋白溶解作用。茵陈水浸液、挥发油和蒿属香豆素均有降血压作用。可能为中枢性的,后者对在位兔心和猪心的收缩力有增强作用。蒿属香豆素降压作用维持时间较长,它能扩张周围血管,对平滑肌有解痉松弛作用,还有中等镇静和抗惊厥作用。

茵陈醇浸剂对动物有解热作用,6,7-二甲基七叶皂甙有镇痛(较氨基比林弱)和抗炎作用。

茵陈水浸液、挥发油、绿原酸、咖啡酸与蒿属香豆素均有不同程度的利尿作用,后者还有平喘作用。

茵陈煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、痢疾杆菌等有不同程度的抑制作用,煎剂和挥发油也能麻痹和杀死蛔虫。茵陈的高沸点挥发油对石膏样毛癣菌等真菌有很强的抑制作用。挥发油中分离得的茵陈二炔酮,稀释400万倍仍能完全阻止猩红色毛癣菌的发育。对羟基苯乙酮如与灰黄霉素合并服用,可增加灰黄霉素的吸收,从而增加血中灰黄霉素的浓度,增强了后者的药效。

- 拍柴是什么意思

- 拍标是什么意思

- 拍树是什么意思

- 拍样是什么意思

- 拍桀是什么意思

- 拍案是什么意思

- 拍案三叹是什么意思

- 拍案叫绝是什么意思

- 拍案呼奇是什么意思

- 拍案大怒是什么意思

- 拍案惊奇是什么意思

- 拍案戟指是什么意思

- 拍案打凳是什么意思

- 拍案称奇是什么意思

- 拍案称快是什么意思

- 拍案而起是什么意思

- 拍桌是什么意思

- 拍桌吓耗子是什么意思

- 拍桌子打板凳是什么意思

- 拍桌子瞪眼是什么意思

- 拍桌子,表示强烈愤怒、惊异、赞叹等感情是什么意思

- 拍桌打凳是什么意思

- 拍桌梳是什么意思

- 拍桌珠是什么意思

- 拍桌球是什么意思

- 拍档是什么意思

- 拍棱是什么意思

- 拍櫭是什么意思

- 拍武是什么意思

- 拍死是什么意思

- 拍殕是什么意思

- 拍毛是什么意思

- 拍毛球是什么意思

- 拍毽是什么意思

- 拍毽比赛是什么意思

- 拍气是什么意思

- 拍水是什么意思

- 拍水劈是什么意思

- 拍水撇是什么意思

- 拍水擘是什么意思

- 拍江秋影今何在,宰木欲迷堤树。是什么意思

- 拍法是什么意思

- 拍波是什么意思

- 拍波子是什么意思

- 拍泥是什么意思

- 拍泻是什么意思

- 拍洋画儿是什么意思

- 拍洪崖肩是什么意思

- 拍浪是什么意思

- 拍浮是什么意思

- 拍浮戏水是什么意思

- 拍浮油是什么意思

- 拍消是什么意思

- 拍游击是什么意思

- 拍滚斗是什么意思

- 拍满是什么意思

- 拍滥是什么意思

- 拍演是什么意思

- 拍激声(水)是什么意思

- 拍火机是什么意思