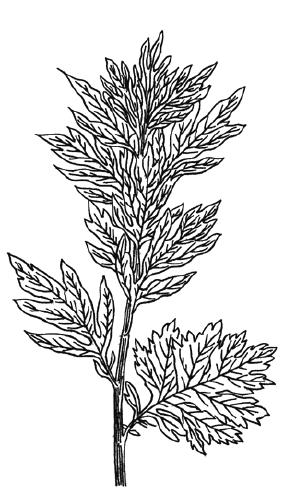

艾叶

艾生在田野和山间,茎与蒿相似,叶的背面有白色绒毛。在五月五日,边茎刈取,晒干收叶。古人称:“产于山阳,采以端午。治病炙疾,功非小补。”针炙用的艾,应选陈艾。孟子说:“七年之病,求三年之艾”。用时,拣取净叶,扬去尘屑,放在石臼内捣熟,罗去渣滓,拣取白色的部分,再捣;直至它柔烂如绵才止。再用火焙干,即可炙治百病。

自然界的鸟兽,也知道利用艾叶等药物。白居易《禽虫十二章》诗:“豆苗鹿嚼鲜乌毒,艾叶雀衔夺燕巢。鸟兽不曾看《本草》,谙知药性是谁教?”自注“……又燕恶艾。雀欲夺其巢,先衔一艾叶致其(燕)巢,辄避去。(雀)因而有之。”

〗。

〗。 〗。

〗。

〗。

〗。 〗。

〗。

艾叶folium artemisiae argyi

祛寒药。出《本草经集注》。见《元亨疗马集》。又称黄草、艾蒿。为菊科植物艾Artemisia argyi Levl. et Vant.的叶。除去杂质、硬梗,筛去灰屑,晒干后杵或揉搓成绒状。生用或炒用,也可鲜用。针灸上作成艾球或艾卷用。中国大部分地区均产。苦、辛,温;有小毒。入脾、肝、肾经。功能温经止痛,散寒逐湿,止血安胎。主治:❶虚寒性子宫出血,胎动不安,与阿胶、熟地黄等配伍。

❷宫寒不孕,与香附、吴茱萸、当归、白芍药配伍。

❸血热出血,与生地黄、生柏叶、生荷叶配伍,如四生丸(《妇人良方》)。牛、马15~45克;猪、羊6~15克。为末或煎汤灌服;也可煎汤外洗。阴虚血热者慎用。本品含挥发油,内含桉叶素(cineole)、β-石竹烯(β-caryophyllone)、松油烯醇、芳樟醇(linalool)、蒿醇、樟脑(camphor)、龙脑(bornool)等。艾叶油、β-石竹烯及松油烯醇对豚鼠有镇咳及明显的平喘作用;对小鼠有祛痰作用。艾叶油在体外对白色葡萄球菌、甲链球菌、奈瑟氏菌、肺炎球菌及多数革兰氏阴性杆菌有抑制作用:对豚鼠尚有抗过敏性休克的作用。动物实验,煎剂有兴奋子宫、促进血液凝固等作用。

艾叶

药名。出 《名医别录》。又名蕲艾、灸草。为菊科植物家艾Artemisia argyi Levl. etVant. 的叶。我国大部分地区均产。苦、辛,温,有小毒。入脾、肝、肾经。温经散寒,止痛,止血,安胎。

❶治月经不调,痛经,崩漏,带下,宫冷不孕,胎动不安,腹中冷痛。

❷治吐血,衄血,便血,血痢。

❸近用治慢性气管炎。煎服: 3~6g。

❹治疥、癣、湿疹。研末调敷或煎水熏洗。止血炒炭用。干叶捣绒,制成艾卷、艾炷,供灸疗用。本品含挥发油,内含桉叶素、β-丁香烯、松油烯醇、芳樟醇、蒿属醇、樟脑、龙脑等。艾叶油、β-石竹烯及松油烯醇对豚鼠有镇咳及明显的平喘作用,对小鼠有祛痰作用。艾叶油在体外对白色葡萄球菌、甲链球菌、奈瑟菌、肺炎球菌及多数革兰阴性杆菌有抑制作用。此外,艾叶油对豚鼠尚有抗过敏性休克的作用。

艾叶

别名野艾。多年生草本,高约1米。茎直立,不分枝。叶互生。头状花序排成总状,花冠紫红色。全疆有分布。具有温经逐寒、安胎止血的功能。药用叶。主治功能性子宫出血、虚寒腹痛、崩漏、月经不调、疥癣、湿疹、肠炎、痢疾等病症。

艾叶ài yè

《本草纲目》草部第15卷艾(112)。药名。

【基原】为菊科植物艾Artemisia argyi Eevl.et Vant. 的干燥叶。此外,同属植物野艾Artemisia vulgaris L. 的叶亦可作艾叶用。

【别名】冰台(《尔雅》),艾蒿(《尔雅》郭璞注),医草(《别录》),灸草(《埤雅》), 艾(《 艾传》),黄草(《本草纲目》),家艾(《医林纂要》),甜艾(《本草求原》),草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野蓬头、阿及艾。

【性味】苦辛,温。

❶《别录》:“味苦,微温,无毒。”

❷《唐本草》:“生寒,熟热。”

【归经】入脾、肝、肾经。

❶《本草新编》:“入脾、肾、肺三经。”

❷《本草再新》:“入心、肾二经。”

【功用主治】理气血,逐寒湿,温经,止血,安胎。治心腹冷痛,泄泻转筋,久痢,吐衄,下血,月经不调,崩漏,带下,胎动不安,痈疡,疥癣。

❶《别录》:“主灸百病。可作煎,止下痢,吐血,下部𧏾疮,妇人漏血。利阴气,生肌肉,辟风寒,使人有子。”

❷陶弘景:“捣叶以灸百病,亦止伤血。汁又杀蛔虫。苦酒煎叶疗癣。”

❸《药性论》:“止崩血,安胎止腹痛。止赤白痢及五藏痔泻血。”“长服止冷痢。又心腹恶气,取叶捣汁饮。”

❹《唐本草》:“主下血,衄血,脓血痢,水煎及丸散任用。”

❺《食疗本草》:“金疮、崩中,霍乱,止胎漏。”

❻《日华子本草》:“止霍乱转筋,治心痛,鼻洪,并带下。”

❼《珍珠囊》:“温胃。”

❽《履巉岩本草》:“治咽喉闭痛热壅,饮食有妨者,捣汁灌漱。”

❾王好古:“治带脉为病,腹胀满,腰溶溶如坐水中。”

❿《本草正》:“辟风寒湿,瘴疟。”

⓫《本草再新》:“调经开郁,理气行血。治产后惊风,小儿脐疮。”

【用法用量】内服:煎汤,一至三钱;入丸、散或捣汁。外用:捣绒作炷或制成艾条重灸,捣敷、煎水重洗或炒热温熨。

艾叶àiyè

中药名。出《本草经集注》。别名灸草。为菊科植物艾Artemisia argyi Lévl.et vant. 的叶。我国大部分地区均产。苦、辛, 温, 有小毒。入脾、肝、肾经。温经止痛, 止血安胎。治月经不调、痛经、崩漏、宫冷不孕、胎动不安、白带, 腹中冷痛、吐血、衄血、便血。近年用治慢性气管炎。煎服: 3 ~9克。止血炒炭用。治疥、癣, 研末调敷或煎水洗。捣如绒, 制成艾卷、艾炷, 供灸法用。本品含挥发油(俗称艾叶油), 油中含桉叶素、β-石竹烯、松油烯醇等。艾叶油、β-石竹烯和松油烯醇对豚鼠实验性咳嗽及喘息有一定治疗作用, 对小鼠有祛痰作用。艾叶油在体外对白色葡萄球菌、甲链球菌、奈瑟菌、肺炎球菌及多数革兰阴性杆菌有抑制作用。此外, 艾叶油对豚鼠尚有抗过敏性休克的作用。

艾叶

艾叶

艾叶,又名艾蒿、灸草、蕲艾、家艾、五月艾。始载于《名医别录》。为菊科植物艾Artemisia argyi Lévl. etvant.的叶。全国大部分地区均产。

本品味苦、辛,性温。归肝、脾、肾经。功能散寒止痛,温经止血,安胎。主治脘腹冷痛、经寒痛经、宫冷不孕、月经过多、崩漏带下、胎动不安、吐血、衄血、便血以及寒湿痹痛、皮肤瘙痒、湿疹等。尤为妇科常用要药,黄宫绣谓其“能除沉寒痼冷”,用于虚寒性脘腹疼痛、痛经、不孕等,可散寒以止疼痛,温暖子宫以助受孕,常与香附、当归、肉桂等配伍,如《仁斋直指方》艾附暖宫丸。用于血虚寒滞的月经过多、崩漏带下、妊娠下血、胎动不安,可温经止血安胎,常与阿胶、当归、地黄等补血药同用,如胶艾汤; 兼气虚不摄者,又当伍用党参、黄芪、白术补气摄血之药。用于中焦阳虚,血不归经的吐血、衄血,本品配干姜、柏叶等以温中止血,如《金匮要略》柏叶汤。治血热妄行之吐血、衄血,艾叶又可与生地、柏叶等配伍,既取其止血之功,又能防他药寒凉留瘀之弊,如《校注妇人良方》四生丸。古方单用艾叶者亦甚多,如《卫生易简方》治脾胃冷痛,《怪证奇方》治口吐清水,《补缺肘后方》治卒心痛,《外台秘要》治霍乱洞下不止等,均用一味艾叶煎服,取其辛温散寒。现代临床用艾叶油对咳喘痰多患者包括慢性气管炎、肺气肿、支气管哮喘等,有平喘、镇咳、祛痰作用。本品在外用方面,除为灸治之主要药物外,李时珍还以熟艾入布袋兜于脐腹,治老人丹田气弱,脐腹畏冷,或夹入袜内治寒湿脚气,均有参考价值。此外,煎水外洗,又治湿疹瘙痒。炒炭研末外涂,能止局部出血。现用其与苍术同研粉制成盘香燃点,可预防感冒与空气消毒。煎服,3~10g。散寒止痛宜生用,温经止血宜炒炭用。阴虚血热者慎用。

实验研究: 艾叶含挥发油,其中中沸点部分有较强的平喘止咳作用,已分离出主成分为桉叶素占25~30%,还含β-石竹烯、松油醇-4、芳樟醇、蒿属醇、樟脑、龙脑等。

松油醇-4平喘作用最强,艾叶油其次,桉叶素较差。艾叶油能抑制豚鼠肺组胺及慢反应物质的释放,并能直接拮抗后者的作用及松弛平滑肌,抑制中枢神经系统。松油醇-4能增加支气管平滑肌中cAMP含量,故能松弛支气管,艾叶油在体外对肺炎球菌、金黄色葡萄球菌、甲型链球菌、奈瑟氏菌、大肠杆菌、变形杆菌均有抑制作用。

艾叶油对皮肤有轻度刺激作用,可引起发热潮红,口服能刺激胃肠道分泌。口服干艾叶3~5g可增进食欲,但大剂量可引起胃肠道急性炎症,大量吸收后可引起中枢神经系统过度兴奋,出现谵妄、惊厥及肝损害等。

艾叶

蒙古名索依哈、汗玛尔、索依哈—乌布斯。为菊科植物艾蒿(Artemisia argyi Levl. et Vant.)的干燥叶。夏末采收,除去杂质,晒干。

本品味苦、辛,性温,有小毒;有止血,消肿,制痈之功效。用于

❶诸出血:与麻黄炭、马勃等配用。

❷肉痈、与瑞香狼毒配用,外敷。

艾叶

Chinese mugwort leaf

- 风热耳聋是什么意思

- 风热肿毒方是什么意思

- 风热腮肿方是什么意思

- 风热腰痛是什么意思

- 风热臂痛方是什么意思

- 风热茶是什么意思

- 风热表证是什么意思

- 风热袭肺是什么意思

- 风热证是什么意思

- 风热赤目方是什么意思

- 风热赤眼是什么意思

- 风热赤眼方是什么意思

- 风热里实是什么意思

- 风煞是什么意思

- 风煦是什么意思

- 风照灯是什么意思

- 风燥是什么意思

- 风燥证是什么意思

- 风燥邪气是什么意思

- 风爪是什么意思

- 风爱是什么意思

- 风片是什么意思

- 风片雨丝是什么意思

- 风牋是什么意思

- 风牖是什么意思

- 风牙是什么意思

- 风牙作痛方是什么意思

- 风牙宣露方是什么意思

- 风牙洞是什么意思

- 风牙疳牙方是什么意思

- 风牙疼痛方是什么意思

- 风牙痛是什么意思

- 风牙痛肿方是什么意思

- 风牙肿痛方是什么意思

- 风牙虫牙方是什么意思

- 风牛是什么意思

- 风牛马不相及是什么意思

- 风物是什么意思

- 风物传说是什么意思

- 风物景色是什么意思

- 风物气候是什么意思

- 风物长宜放眼量是什么意思

- 风牵偏视是什么意思

- 风牵出睑是什么意思

- 风牵睑出是什么意思

- 风牵偏外障是什么意思

- 风牵僻是什么意思

- 风牵斜是什么意思

- 风犬咬毒方是什么意思

- 风犯是什么意思

- 风狂是什么意思

- 风狂歌笑方是什么意思

- 风狂雨暴是什么意思

- 风狂雨横是什么意思

- 风狂雨骤是什么意思

- 风狗咬伤方是什么意思

- 风狸是什么意思

- 风狸尿是什么意思

- 风狸杖是什么意思

- 风狸脑是什么意思