航空振动

振动是航空活动中普遍存在的一种力学现象,主要由飞机内部(如发动机)及外部(如空气动力学原因等)的振动源所引起。它既影响飞机结构,也作用于机上乘员,是对人体有影响的航空动力学环境因素之一。在军事航空条件下,常可遇到恶劣的振动环境,使人不适,影响工作效率和身体健康,甚至引起严重事故。为减轻和消除振动的不良影响,须由工程和医学部门协同采取措施,进行控制和提供防护。

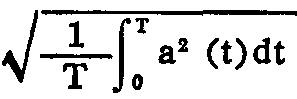

振动的物理学特征和航空振动环境 振动是相对于一个平衡位置的往返位移,或速度时大时小的交替变换。它可通过一定传递途径,使机体受到交变的机械力影响。描述振动对人体作用的主要物理参数有:率频(f),振幅(A),作用方向和暴露时间。在生物动力学,还经常用振动加速度(a)来描述机械振动强度。对于正弦振动来说,它由频率和振幅所确定,即amax=4π2f2A;对于复杂的振动,用加速度的均方根值 (RMS)来评价,即aRMS = 。均方根值含有振动信号时间历程(即信号瞬时值随时间的变化过程) 的平均特征,而且与振动能量有关。机械振动可分三种类型:

。均方根值含有振动信号时间历程(即信号瞬时值随时间的变化过程) 的平均特征,而且与振动能量有关。机械振动可分三种类型:

❶确定性振动,系指振动的时间历程可预先确定的振动。最简单的是正弦振动,其运动量值随时间按正弦函数变化,理论上具有单线谱。在航空活动中,往往存在着复合谐波的周期振动 (即经相同的时间间隔,其运动量值能重复出现的振动),可分析为多个正弦函数的叠加,具有分离的多线谱。如直升机的振动即是。

❷随机振动,系指缺乏任何周期性、其时间历程不能预先确定的不规则振动。它的运动能量呈连续分布,故具有连续谱。连续谱上含有某些优势峰的随机振动,在航空和航天活动中较为常见,如飞机受大气紊流作用或飞船发射时产生的振动等。

❸瞬态振动,是系统受到一个脉冲力或发生突然位移时所引起的、迅速衰减的短暂振动。飞机遇突风(gust)引起的振动; 宇宙飞船与助推器分离,在空间与其它航天器对接以及着陆冲击时发生的振动等皆属此种类型。这些振动作用于人体的途径有三: 第一是通过直接接触的人机界面,如飞行员与座椅、脚蹬、驾驶杆等的接触面。第二是通过人体周围流体介质,如次声波通过空气,对身体表面的能量传递。第三是间接干扰,如飞行仪表发生振动时,对视觉产生的干扰作用。

图1 三种类型的振动波

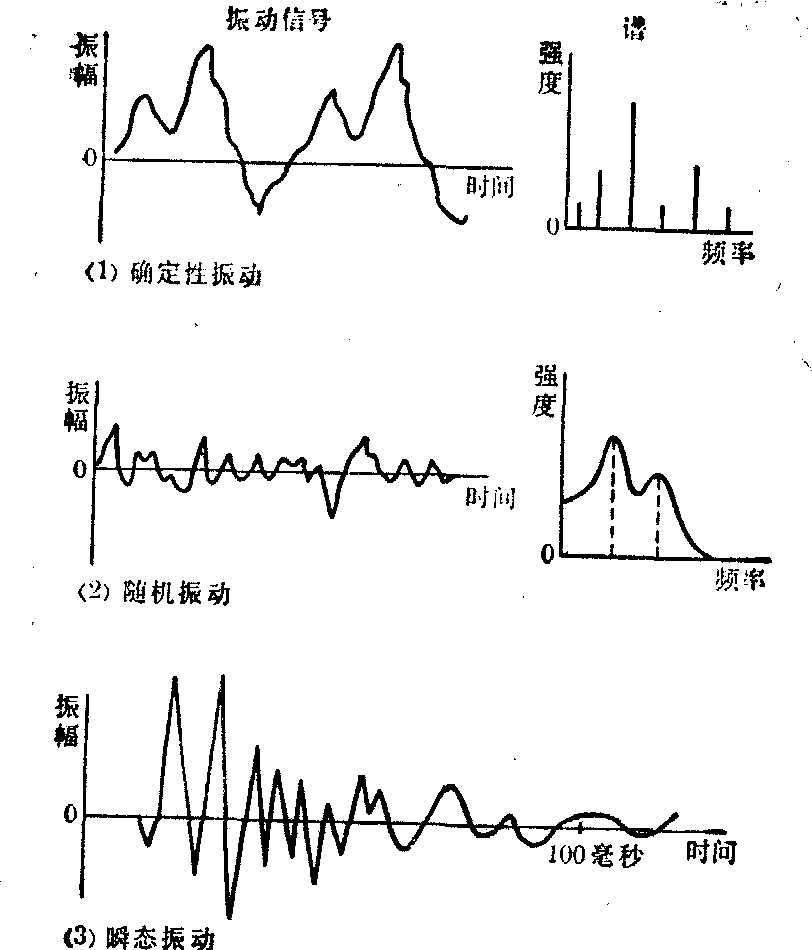

振动的生理效应还与作用方向和暴露时间这两个特征参数有关。振动的作用方向,是相对于人体解剖轴而确定的。如图2所示,正交的坐标系是以人体的心脏为原点,三个互相垂直的X、Y、Z轴分别表示胸-背向,左-右向,头-足向。由于在振动作用的同时往往还伴有持续性直线加速度的作用,因次,当用加速度表示振动环境强度,并以重力加速度“G”为单位时,一般采用“nGx±ngx”的表示方法,标明振动强度和作用方向。直线加速度用大写“G”表示,振动加速度用小字“g”表示,其右下脚标注明作用方向,n为具体的强度量值。符号与方向的关系见下表。例如,“+4Gx±ngx”表示半卧位的宇航员在飞船发射时受到±ngx胸-背向的振动,同时受+4Gx推进加速度的作用;“+1Gz±ngz”表示坐姿或立姿的受试者在地面实验室受到头-足向的±ngz振动。除了上述三个轴向的振动之外,围绕X、Y和Z轴的滚转角、俯仰角和偏航角,还可能有三个方向的“角振动”发生。围绕一定轴心的角振动常是振动环境的重要组成部分。例如,飞机遇到大气紊流时,机身的俯仰或滚转方向的角振动比垂直的轴向振动,可引起更加明显的机体不良反应。目前尚缺乏关于人体角振动效应的资料。此外,稳态振动(持续的周期振动) 和随机振动的暴露时间,以及瞬态振动的时间历程也是决定人体振动反应的重要参数。根据暴露时间长短,可作如下区分:长时间振动,一般指超过一小时的暴露;短时间振动,指持续一分钟至一小时的暴露;瞬态振动,指持续几秒钟乃至更短时间的暴露。航空振源有内部振源和外部振源两部分。内源来自发动机及其辅助机构。螺旋桨飞机振动剧烈,其频带位于10~1000Hz,100Hz附近的振动强度可达2G。直升机产生较强的持续性低频振动,其振动频率与旋翼转速及桨叶数有关,主要频带位于10~30Hz,常有大于0.3G的振动。喷气机的内源性振动较小,但应注意由外源引起的低频振动。外源性振动来自飞机与其周围物质界面的相互动力学作用,如空中的紊流、机场跑道的不平度等。随着飞机性能的不断提高,由外源引起的次声频随机振动 (主要频带位于1~10Hz) 已成为作用于人体的重要环境负荷因素之一,尤其是作低空大速度飞行的飞机,其座椅上的振动强度可达0.5G以上。

图2 描述人体振动效应的体轴坐标系

1.滚转 2.俯仰 3.偏航

振动作用方向的表示法

| 直线加速度 | 振动加速度 | |

| 心脏移动的方向 | 符号 | 振动方向 符号 |

| 向 背 向 胸 | +GX -GX | 胸-背向 ±gX |

| 向 左 向 右 | +GY -GY | 左-右向 ±gY |

| 向 足 向 头 | +GZ -GZ | 头-足向 ±gZ |

生物动力学效应、生理效应、心理效应 (见“航天振动”)

病理效应 效应分急性和慢性两类。全身振动的急性影响是引起疼痛和病理损伤。反应程度主要取决于振动频率和强度,重要器官发生共振时,反应最甚。动物实验表明,频率为1~50Hz、强度为1~20G的急性暴露,可引起软组织器官出血性损伤。对受振动影响而致死的实验动物进行尸检可见,主要病理变化为肺实质、心肌和肠胃道出血性损伤,系体内器官在共振时发生猛烈位移和撞击,引起器官韧带和外膜撕裂,以及消化道表面相互摩擦所致。脑组织和肾脏的出血较少见。20Hz以下、1~10G的强振动可引起猴和豚鼠前庭器官损伤。人体急性暴露的病理影响是: 共振频率(4~8Hz)、加速度超过2G的短时间振动,即已达损伤变化范围; 10~25Hz、5~10G的振动作用可引起类似心绞痛的胸部疼痛;20~25Hz、6G作用15分钟,出现大便隐血;1~10Hz的沿Z轴方向强烈振动,可引起脊柱的压缩性骨折。

长时间重复受到中等强度振动的作用,由于组织器官重复变形和位移以及生理应激的累积作用,可致慢性损伤。航空振动环境的病理效应主要是慢性影响。反复暴露的飞行人员,其脊柱、肛门、直肠以及胃肠道疾患的发病率增高。X线检查表明,低频振动时,脊柱呈周期变形,内脏呈波动性的位移。长时间飞行条件下,由于疲劳,脊柱周围肌张力和阻尼作用减弱,使椎体和椎间盘受到更强烈的振动作用,可导致潜在的损伤,逐渐累积构成胃肠道和脊柱的慢性损伤。经常驾驶直升机在紊流中飞行的飞行员,一般在几百飞行小时以后,便可能发生脊柱疾患,这是由于机械性轻微损伤累积的结果。因此,定期检查脊柱,合理调节飞行时间和作息制度,对肌张力的恢复和轻微损伤的痊愈有益。此外,不良的舱内微小气候环境,不合理的人体工程学设计以及不适宜的人体姿势等,均可加剧振动的慢性损伤作用。

在航空、空间工业及其他辅助作业中,还可能遇到振动的局部病理性影响问题。由于使用气动或电动的手持式机械,使作业人员接受局部振动的慢性作用,引起手及上肢的血管、神经和骨关节的慢性疾患,受累肢体血管运动张力异常,对寒冷刺激出现异常缩血管反应(雷诺氏现象,Raynaud’s phenomenon)。患者全身或局部受冷时可突然发生手指苍白、麻木等临床表现。血管痉挛一般限于手掌弓状动脉以外的指动脉范围。除了血管运动反应异常之外,还可引起掌骨,腕骨和腕、肘、肩关节,以及掌筋膜等软组织的损伤和病理变化。损伤的程度取决于受累部位所累积的振动能量。一般在接触工作一年后发生。这类机械的频率范围多在600Hz以下,其中40~125Hz可能是引起雷诺现象的重要频率。

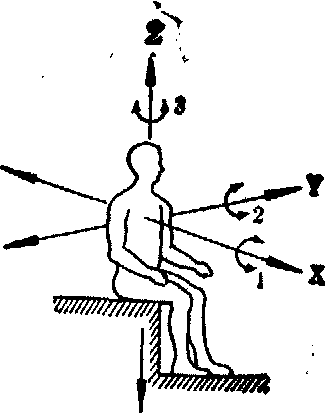

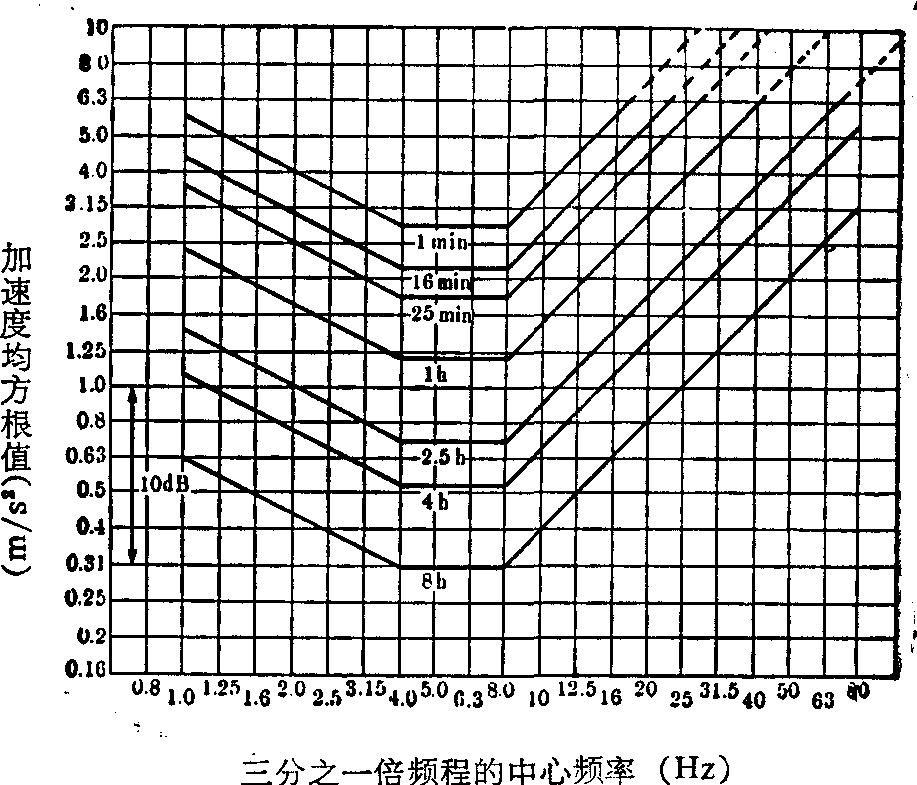

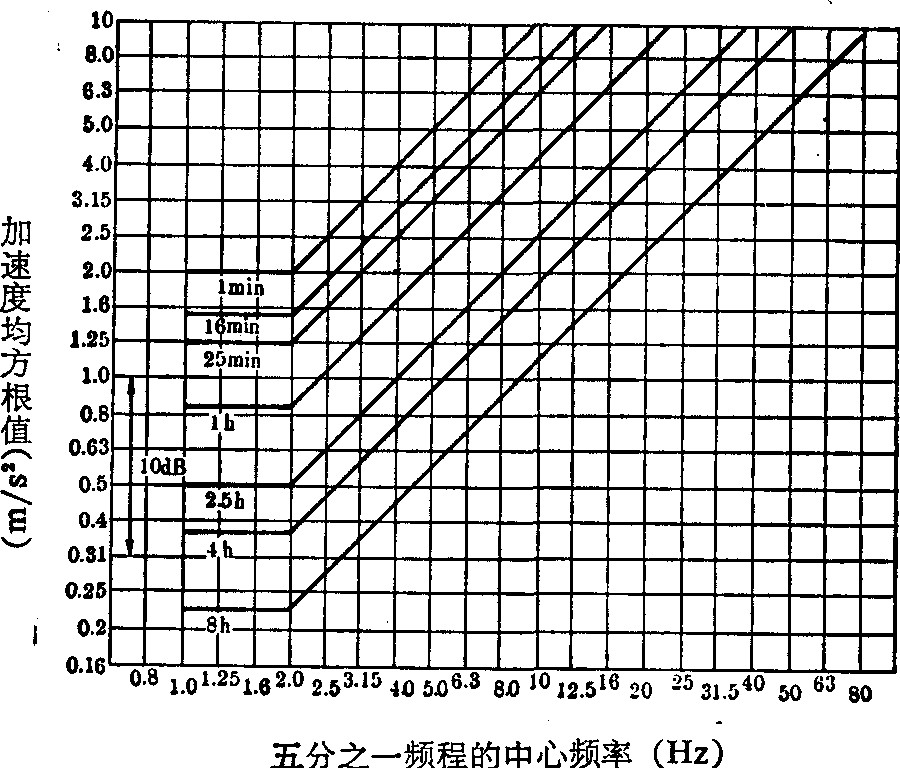

人体耐受标准与允许界限 为了使人体耐受振动界限标准化,国际标准化组织(ISO)于1978年公布了由其下属的TC-108“机械振动和冲击”技术委员会制定的正式标准“ISO2631-1978(E)”。它规定了三个基本标准 (即保持舒适、保证工作效能和保障身体健康)以及依据各基本标准不允许超过的三种振动强度界限(即舒适界限、功效界限和暴露限度)。这三种界限的简单关系是:暴露限度是功效界限的两倍; 而功效界限则是舒适界限的3.15倍。该界限适用于坐姿和立姿的健康人,所包括的频率范围为1~80Hz。界限值系人体受振点的振动强度,以均方根加速度值表示。图3、4表示不同振动方向人的功效界限曲线。由图可见: az方向振动条件下,在4~8Hz处曲线处于最低位置,表明人体对这一频段最为敏感,即所能耐受的振动强度最低; 1~4Hz,每倍频程(频率比为21/n的两个频率之间的频段称“1/n倍频程”。n等于1时称“倍频程”,),界限曲线下降3dB; 8~80Hz,每倍频程,曲线上升6dB。aX和aY方向振动条件下,人体对1~2Hz振动最敏感;从2~80Hz,每倍频程上升6dB。无论那种方向,界限值都是随着暴露时间的增加而减小。

图3 az方向全身振动功效界限(引自 ISO2631)

图4 aX和aY方向全身振动的功效界限(引自ISO 2631)

在工作日,若是间断地暴露于相似的振动,应计算总的有效暴露时间。例如,飞行员在飞行日曾作两次45分钟的飞行,其总暴露时间应为1.5小时。评价随机振动时,标准界限分别适用于每个分析性的成分,即分别评定每个中心频率的均方根加速度值。但须注意,随机振动信号谱分析的带宽不应超过1/3倍频程,随机信号的峰值因素应小于3或等于3。防护原则 振动从振源经中间媒介传递达到人体。因此,基本防护原则是: 控制振源,将传递到人体的振动减至最小,使环境振动特性与人体的振动反应特性之间的配合最佳,以最大限度地减小振动对人体的不良影响。这是须由有关工程和医学部门协同解决的课题。最实际的办法是在工程设计阶段即充分考虑人体振动因素及其有关问题。随着系统工程理论的发展,在飞机原理设计和结构设计阶段,已有可能将人和飞机作为整体系统,对各环节的动态响应、中间结构的共振、人与结构之间的隔振以及人体振动的允许界限等问题进行综合研究解决。从医学角度,目前除抗空晕病的药物外,尚无提高振动耐力的药物和个体防护装置。因此,必须加强医学监督工作,注意监测振动环境强度,控制暴露时间和频度以及合理地安排作息制度。此外,适宜的座舱环境,良好的人体工程学设计,适当的体验和训练,以及避免过分疲劳等,对于提高人体对航空振动环境的耐力也很重要。

- 眼睛斋来斋去是什么意思

- 眼睛斜视是什么意思

- 眼睛明亮是什么意思

- 眼睛明亮有神是什么意思

- 眼睛明亮而炯炯有神是什么意思

- 眼睛明亮,顾盼有神是什么意思

- 眼睛明亮,黑白分明是什么意思

- 眼睛明澈而灵活的样子是什么意思

- 眼睛昏花是什么意思

- 眼睛昏花,看错了对象是什么意思

- 眼睛昏花,视物不清是什么意思

- 眼睛是心灵的窗户是什么意思

- 眼睛是心灵的镜子是什么意思

- 眼睛是黑的,银文是白的是什么意思

- 眼睛有水儿是什么意思

- 眼睛望篮是什么意思

- 眼睛朝上擦是什么意思

- 眼睛朝天是什么意思

- 眼睛枯陷失明是什么意思

- 眼睛比眉毛高是什么意思

- 眼睛毛是什么意思

- 眼睛水是什么意思

- 眼睛水巴沙是什么意思

- 眼睛污是什么意思

- 眼睛沃是什么意思

- 眼睛泡儿是什么意思

- 眼睛泡子是什么意思

- 眼睛流泪症是什么意思

- 眼睛涩痛是什么意思

- 眼睛灵活转动的样子是什么意思

- 眼睛珠是什么意思

- 眼睛珠子是什么意思

- 眼睛珠珠是什么意思

- 眼睛珠里是什么意思

- 眼睛生到脑壳上——目空一切是什么意思

- 眼睛生啦额角头咾是什么意思

- 眼睛生在脚心里——没见过世面是什么意思

- 眼睛生在额角上是什么意思

- 眼睛生病是什么意思

- 眼睛疲劳是什么意思

- 眼睛白是什么意思

- 眼睛的分辨本领是什么意思

- 眼睛的构造是什么意思

- 眼睛的神彩是什么意思

- 眼睛的神态是什么意思

- 眼睛的窗帘是什么意思

- 眼睛的防护是什么意思

- 眼睛皮子是什么意思

- 眼睛皮浅是什么意思

- 眼睛盖是什么意思

- 眼睛盲儿是什么意思

- 眼睛直溜达是什么意思

- 眼睛直视是什么意思

- 眼睛眄是什么意思

- 眼睛眉是什么意思

- 眼睛看东西模糊是什么意思

- 眼睛看到的空间范围是什么意思

- 眼睛看在鼻尖上是什么意思

- 眼睛看着是什么意思

- 眼睛看过三层壁是什么意思