航空供氧原理

航空供氧系统与增压座舱组成针对高空低气压影响的高空防护系统(生命保障系统):❶在军用飞机,由于座舱增压系统采用低压差制,即使座舱性能完好时,亦需二者结合使用才能达到防护目的。此种情况下,供氧装备根据座舱高度向飞行人员提供含适量氧的吸入气体; 若高空飞行期间座舱密封增压性能遭到破坏,则供氧系统即自动转入应急供氧工作状态(如暴露高度超过12000m,以加压方式供氧)。

❷在座舱增压取高压差制的旅客机,航行高度超过3000m者,即应装备供空勤人员用的固定氧气系统,以备高空减压后应急供氧用;超过7000~8000m者,还应配备旅客用应急供氧装备。不同类型供氧系统都是针对不同机种的战术技术性能、高空防护要求、协调工程条件及人体生理需要,加以权衡统一的技术成果。

研制现代航空供氧系统的生理学依据主要有二:

❶在航空环境向人体供氧的生理学原理。

❷为使供氧装备的动、静态性能与人体外呼吸功能相匹配,由生理与医学角度所提出的设计要求。

航空供氧原理 由简化肺泡气方程式,PAo2=(PB—47) FIO2—PACO2(参见“气体环境”)得知:在高空低气压条件下,可以通过提高吸入气含氧浓度(FIO2),或提高人体周围微小气体环境(或吸入气)的压力(PB),保持肺泡气氧分压于一定水平。在航空供氧中,上述两种技术途径均已得到采用:

❶一般(常规)供氧原理,用于12000m以下高度,依据提高吸入气体含氧浓度的原理供氧,由氧气调节器调控输出气体含氧浓度,使之随高度按一定关系增值而实现。

❷加压供氧原理,用于12000m以上高度,依据提高吸入纯氧气体的压力的原理供氧,由氧气调节器调控输出具有一定余压的纯氧,配合特殊呼气活门实现。

在一般供氧中,所以不采用直接供以纯氧的途径,除为了节约用氧外,主要基于以下考虑:

❶吸用纯氧作特技飞行易引起航空性肺萎陷,保持吸入气氧浓度低于60%即可预防。

❷较长时间吸用纯氧,中耳腔内充满高氧气体,易引起延迟性航空性中耳炎。

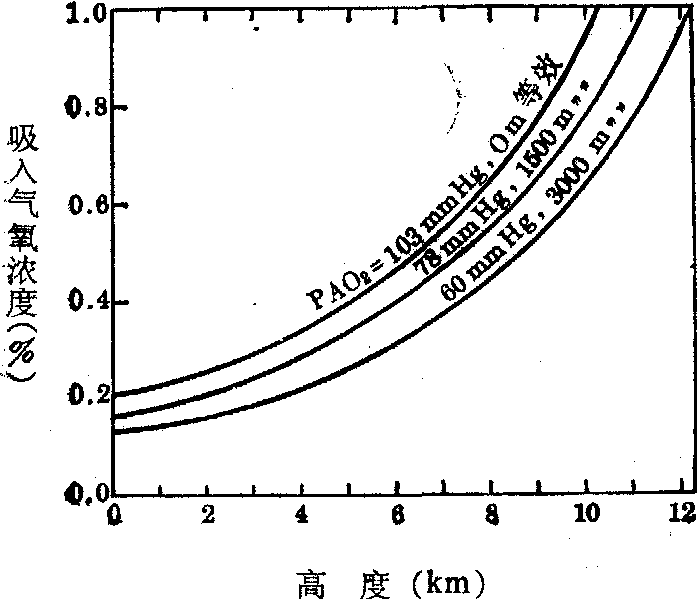

❸较长时间吸用纯氧可引起肺型氧中毒,敏感者4小时左右即出现症状(详见 “氧过多”)。在不同高度,吸入气含氧浓度应取的理想值,则系依据生理学等效关系确定。下页图(A)给出在不同高度为保持肺泡气氧分压等效于在海平面、1500和3000m高度停留时水平(肺泡气氧分压相应为103、78及60mmHg)的吸入气含氧浓度理想值曲线。为保证飞行安全,现多采用“海平面等效曲线”作为氧气系统设计依据,要求氧气调节器按此曲线关系随高度之升高而提高吸入气含氧浓度。亦可考虑以“1500m等效曲线”作为依据,以节约氧气。因3000m等效高度已可引起人的智力工作能力降低与过度通气反应,后者可使氧气消耗进一步增加,故在设计常规飞行用的航空供氧装备时,均不采用“3000m等效曲线”。

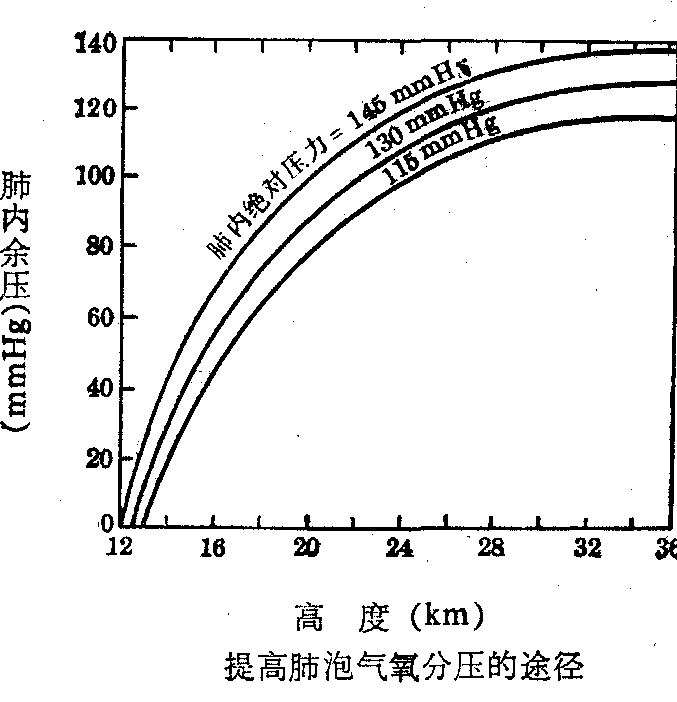

由图 (A) 曲线得知,在高空为保持肺泡气氧分压相当于海平面停留时水平(103mmHg),必须随高度之升高不断提高吸入气氧浓度;到10000m高度,吸入气氧浓度的理想值已达100%。在10000~12000m高度范围,呼吸纯氧的供氧效果已与海平面至3000m高度呼吸空气时等效,虽有轻度缺氧,人体仍可保持较好工作能力。如暴露高度超过12000m,则唯有提高吸入纯氧气体的压力,才能使肺泡气氧分压保持一定水平。采用这种原理供氧,肺内气体绝对压力将高出于周围环境压力,其高出部分称“余压” (肺内气体余压=肺内气体绝对压-环境大气压)。图(B)给出:在12000m以上不同高度,欲维持肺内气体绝对压为145 (相当于12000m高度的大气压力)、130(相当于12800m)、115(相当于13500m) mmHg时,所应满足的肺内余压理想值曲线。呼吸纯氧并使肺内保持上述绝对压力,则机体仅处于轻度或中等程度缺氧状态,对12000m以上高度的暴露已可提供短时间的防护。然而,在有余压的条件下进行呼吸(加压呼吸),对人体是一种额外负荷,当肺内余压值超过30mmHg时,必须对体表施加相应对抗压力,才可能耐受。但使用较复杂的加压供氧装备又影响常规飞行工作效率,且会带来热负荷过大等问题。密封增压座舱未问世以前,加压供氧曾经是保证人在12000m以上高空暴露的唯一防护方法。在现代航空中,则主要用于应急供氧。而在航天活动中,则使用完善的全加压服系统以保护航天员在近真空环境中较长时间停留。

(A)保持肺泡气氧分压于一定水平的吸入气氧浓度理想值曲线族

(B)在12000m以上高度,保持肺内气体绝对压于一定水平的肺内余压理想值曲线族

加压呼吸的影响与提高余压耐限的措施 加压呼吸分为两种类型。仅在吸气时相进行加压者,称“断续性加压呼吸”,对人体影响较大,航空中不采用。航空加压供氧采用“连续性加压呼吸”方式,即在整个呼吸周期,呼吸道始终承受一定余压,其生理影响与余压值、暴露时间以及加压方式(如有无体表对抗压力)等有关。加压呼吸的生理影响以及提高余压耐限的主要措施如下:

(1) 呼吸运动功能受到严重干扰:肺内余压不断增高,可引起上呼吸道、胸腔、肺被动扩张,呼吸形式改变,呼气费力(直到呼不出气体),甚至肺部损伤(可由于气栓而致失能甚至死亡)。大多数健康人,多只能短时间耐受余压值为30mmHg的加压呼吸。若对胸部施加对抗压,则可耐受40~45mmHg的余压值。如对胸、腹部体表皆施加对抗压力(可由穿用气囊式加压背心实现),使胸壁内、外两侧压力相对平衡,腹部得到一定支持,则可耐受余压值为60mmHg的加压呼吸。

(2) 胸内压升高引起全身循环障碍: 肺内绝对压力升高后,除很少部分由于克服肺组织弹性而被缓冲外,其余部分通过直接传递引起胸内压相应升高,后者对胸腔内重要循环器官施加机械性影响。在全躯干体表有对抗压力条件下进行余压值更高的加压呼吸时,虽呼吸功能得到显著改善,但胸内压升高所致循环障碍却进一步加剧。一方面使静脉血回流受阻,致胸腔内血液大量向外周转移,蓄积于四肢静脉血管床;另一方面,因毛细血管压力升高,促使血浆中液体加速渗入组织间隙。这两种情况导致有效循环血量及心输出量减少,达一定程度(有效循环血量减少1000ml左右)即可引起血管迷走性晕厥。如对四肢体表也施加对抗压力,即可克服上述循环障碍:

❶采用双压力制防护服装(two-pressure flying suit sys-tem),分别由气囊式加压背心和抗荷裤对胸、腹部及下肢体表同时施加对抗压力,所能耐受的余压值可提高到60~70mmHg(现已证明,如将抗荷裤施加于下肢体表的机械压力提高到余压值的3.2~4倍,其代偿效能可进一步提高)。

❷采用拉力管(侧管)或气囊式部分加压服对躯干及四肢体表皆施加对抗压力,则可耐受的余压值能提高到75mmHg。

(3) 头颈部缺乏对抗压力的影响: 在使用部分加压服条件下,当面罩内余压超过75mmHg时,口腔底部和上呼吸道被动扩张,头颈部充血、肿胀,眼、耳不适及胀痛等,已达不可忍耐的程度。此外,气流冲开鼻泪管对眼部的刺激,颈动脉窦区血管壁两侧压力不均衡所造成对拉长感受器的刺激等均已达到严重程度。这只能由采用密闭加压头盔,对头、颈部施加均匀气体对抗压力才得以消除。将密闭头盔与部分加压服配套使用,可在肺内余压高达130~145mmHg条件下进行加压呼吸。

(4) 如欲进一步提高余压值,只有采用全加压服系统,对整个体表施加均匀气体压力,以克服部分加压服机械压力局部作用不均的缺点。

由此可见,如欲提高肺内绝对压力以取得一定高空供氧效果,即必须使用相应加压供氧装备,承受一定加压呼吸或装备负荷。供氧系统所提供的余压值愈高,其装备也必愈复杂。此类装备不仅制造维护代价昂贵,在座舱密封性能完好时穿着也极为不便,严重影响飞行工作效率并加大人体热负荷。为此,必须根据飞机战术技术性能、任务性质、航行地区等配备相应供氧装备。为保证在迅速减压后能立即下降到安全高度,仅需配备防护水平较低的加压供氧装备即可。为保证较长时间在高空气压极低环境停留,则需使用防护水平较高的系统。

航空加压供氧装备的压力制度

| 肺内绝对压 (mmHg) | 最大余压值 (mmHg) | 施加对抗压力 体表范围 | 加压呼吸影响 | 缺氧程度 | 工作能力 |

| 115 120 | 30 60 | 无 躯干 | 呼吸障碍 循环障碍 | 中等 中等 | 中等到严重程度障碍 轻到中等程度障碍 |

| 130 | 75 (60~75) | 躯干、四肢 (或下肢) | 头颈部缺少对抗压 的影响 | 中等 | 轻度障碍 |

| 145 | 141 | 头颈部、躯干、四肢 (或下肢) | 体表压力不均匀的 影响 | 轻度 | 无明显改变 |

加压程序控制 与侧管式部分加压服(高空代偿服)配套的氧气系统,还应具备对加压程序及时间参数作准确控制的特殊性能。因在发生迅速减压瞬间,氧气软管、面具装备死腔以及肺内所含气体将迅速膨胀,造成肺内压力短暂升高现象(膨胀余压),如超过一定限度 (一般以80mmHg为阈限),将引起肺损伤。故必须在减压时迅速向服装拉力管充压,并使面具内腔先卸压,然后再充压。与囊式服装配套的供氧系统,在迅速减压时,胸部气囊内气体也同时膨胀,对肺部自动提供保护,故加压程序控制已无必要。除上述外,对供氧软管及面具死腔的容积也应加以限制,对必须使用长供氧软管的机种,应根据可能发生的迅速减压条件,提出软管容积允许范围。

生理要求 必须充分考虑人体外呼吸功能特点,提出对供氧系统动、静态性能的设计要求。氧气调节器输出气体的流量、最大流率以及流率的变化率应能适应飞行条件下人体肺通气量、呼吸频率及呼吸气体流率的变化。

驾驶飞机时,人体力劳动强度并不高,属于轻工作等级,其氧耗量及肺通气量很少超过静止水平1~2倍,但考虑到情绪紧张、呼吸阻力、装备死腔、加速度影响及飞行过程空勤人员可能发生的体力活动等,对氧气系统所能提供流量范围的要求,已超出轻工作等级范围。呼吸气体的容积流率通常近似按正弦规律变化,其最大瞬时值近似为肺通气量的3倍。飞行中的通话活动可影响呼吸气体流率最大瞬时值,使其增加1~3倍。应尽可能降低整个系统的呼、吸气阻力。吸气阻力来自吸气活门、供氧软管及氧气调节器; 呼气阻力来自呼气活门。阻力值大小还与肺通气量、呼吸频率、呼吸气体瞬时流率、温度、气体压力等因素有关(低高度、大通气量时,阻力最高)。呼吸阻力增大可使肺泡通气量减少,肺泡气二氧化碳分压升高,功能性残气量增大,呼吸功增加等;在一定条件下,还可导致或加重过度通气反应,引起严重缺二氧化碳,应引起重视。

面罩 应能较长时间配戴而不妨碍工作,并适合不同面型,具有较好的气密性能,且轻巧、固定牢靠。使用肺式氧气调节器时,因吸气时必先在面罩内形成一定负压才能开启肺式活门供给气体,若面罩密合不好,则漏缝将起简单定径孔作用,每次都有一定比例的外界空气由此渗入,使调节器输出气体受到稀释,氧浓度下降。渗气所造成的稀释,以平静呼吸状态下最为严重。目前采用的办法是: 超过一定高度(3000~7000m),即由调节器提供“小余压”(又称“安全压力”,2~4mmHg),使面罩内压力略高于周围环境压力,以防止外界空气渗入。采用安全压力后,虽呼气所需之功稍有增加,但由吸气省力而得到补偿,如面罩配戴妥贴,也不会造成氧气外漏的浪费。

展望 下一代军用航空氧气系统,将由于采用机载氧气发生系统和根据新原理研制的氧气调节器等而发生一系列根本性变化。此外,也更重视全套装备的简化,使可靠性提高,系统设计合理,与其它防护装备紧密协调和互相兼用,向形成统一的个体防护系统方向发展,可望进一步提高整个人机系统的效率。针对上述发展方向,在航空医学方面已相应开展一系列研究工作。例如,有人认为,设计新一代氧气系统所依据的吸入气含氧浓度理想值曲线时,应进一步考虑空中节约用氧以及对暴发性高空缺氧的防护; 并提出氧气系统如何与抗荷系统结合兼用,机载氧气发生系统所产氧气对人的适用性,以及从生理学基础研究入手,提出更加合理的设计标准等问题。

- 倒扁儿是什么意思

- 倒手是什么意思

- 倒手买卖是什么意思

- 倒手倒转是什么意思

- 倒手偏是什么意思

- 倒手平是什么意思

- 倒手拐是什么意思

- 倒手掼是什么意思

- 倒手爿是什么意思

- 倒手畔是什么意思

- 倒手转包是什么意思

- 倒手鸡仔是什么意思

- 倒手𤖭是什么意思

- 倒扎虎是什么意思

- 倒扎门是什么意思

- 倒扑虎是什么意思

- 倒扒子是什么意思

- 倒打一瓦是什么意思

- 倒打一耙是什么意思

- 倒打一耙;反咬一口是什么意思

- 倒打一钉耙是什么意思

- 倒打紫金冠是什么意思

- 倒打锣是什么意思

- 倒扣是什么意思

- 倒扣作价是什么意思

- 倒扣批零差率是什么意思

- 倒扣草是什么意思

- 倒扣针儿是什么意思

- 倒扣针儿方胜儿锁的是什么意思

- 倒扦是什么意思

- 倒执手板是什么意思

- 倒执手版是什么意思

- 倒执锤是什么意思

- 倒扳帐是什么意思

- 倒扳究是什么意思

- 倒找是什么意思

- 倒找婆婆四两姜是什么意思

- 倒找鬼是什么意思

- 倒把是什么意思

- 倒把儿是什么意思

- 倒把锄头是什么意思

- 倒抓犁是什么意思

- 倒投是什么意思

- 倒抛是什么意思

- 倒披针叶虫实是什么意思

- 倒押法是什么意思

- 倒抽一口冷气是什么意思

- 倒抽一口凉气是什么意思

- 倒抽一口气是什么意思

- 倒抽了一口冷气是什么意思

- 倒抽冷气是什么意思

- 倒担是什么意思

- 倒拉九头牛是什么意思

- 倒拉刺是什么意思

- 倒拉旁扯是什么意思

- 倒拉毛是什么意思

- 倒拐是什么意思

- 倒拐子是什么意思

- 倒拔是什么意思

- 倒拔垂杨柳是什么意思