舌Shé

现行罕见姓氏。今云南之河口、山西之朔州等地有分布。《续通志·氏族略》收载,归“入声”部。其源不一:

❶《姓氏考略》注云:“周官舌人之后。”舌人,周代译官之称,此当以官为氏。

❷其引《路史》注云:“越之后有舌氏。”越乃姒姓之国,故此当系出姒姓。又,《续通志·氏族略补遗·入声》有注:“周舌庸,越大夫。《左传》、《国语》、《春秋传》作‘后庸’;《姓纂·舌氏》引越大夫为祖,不知何本。”

舌shé

❶舌頭。《文選》揚雄《解嘲》:“是以欲談者卷舌而同聲,欲步者擬足而投跡。”

❷口才,言語。揚雄《解嘲》:“是以士頗得信其舌而奮其筆。”

舌shé

❶舌头。《小雅·雨无正》五章:“哀哉不能言,匪舌是出。”毛《传》:“哀贤人不得言,不得出是舌也。”《大雅·抑》六章:“莫扪朕舌,言不可逝矣。”朱熹《集传》:“扪,持;逝,去。言不可轻易其言,盖无人为我执持其舌者,故言语由己,易致差失,常当执守,不可放去也。”

❷箕宿星的下二星。《小雅·大东》七章:“维南有箕,载翕其舌。” 毛 《传》: “翕,合也。”郑《笺》:“翕,犹引也,引舌者,谓上星相近。”朱熹《集传》:“舌下二星也。”箕宿四星,下二星形似舌,故称。胡承珙《后笺》:“盖谓箕舌虽张,而不可以簸扬,则如合其舌而已。”

舌

读音sh·e(ˊ),为e韵目,属e—ie—üe韵部。食列切,入,薛韵。

❶舌头,人体用以辨味的器官。

❷像舌头的东西。如:火舌。

❷铃中的锤。

舌瓜ɡuǎ

塞口。例:嘴里少胡说~,闭住你的嘴巴!

❍ 少胡胡![]() (zǎ)~人,讽刺挖苦人!

(zǎ)~人,讽刺挖苦人!

❍ 他爱给人胡![]() (shǐ)~瞎事!

(shǐ)~瞎事!

《广韵》:“舌,塞口。《说文》作‘![]() ’。”

’。”

舌

〔she〕 ghob mial.

舌根 〔she gen〕 ghob jongxmial.

舌尖 〔she jian〕 bleid mial.

舌面 〔she mian〕 band mial.

舌头 〔she·tou〕 ghob mial.

舌shé

❶舌头。

❷形状像舌头的东西

△ 火~|帽~。

【注意】第一画不要写成横。以“舌”为偏旁的字有“敌、适、括、话、活”等。

舌shé

舌

❶人和动物嘴里辨别滋味、帮助咀嚼和发音的器官:~头︱~根︱~苔︱咋(zha)~︱长(chang)~︱唇~︱口~︱学~︱喉~︱掉~︱鼓~︱嚼~︱𪉁(jue)~︱~敝(bi)唇焦︱~敝耳聋︱巧~如簧︱唇枪~剑︱笨口拙(zhuo)~︱张口结~︱瞠(cheng)目结~︱贫嘴薄~︱七嘴八~︱钳口结~︱轻口薄~︱摇唇鼓~︱鹦鹉学~︱油嘴滑~。

❷用舌头。指说话:~战︱~耕。

❸像舌头的东西:火~︱帽~。

❹铃或铎中的锤。

舌shé

❶ 人和动物口腔中辨别滋味、帮助咀嚼和发音的器官:舌苔│张口结舌。

❷ 像舌头样的东西:鞋舌│鸭舌帽。

❸ 铃或铎中的锤。

❹ 姓。

舌she

舌淡 舌根 舌耕1 舌骨 舌尖 舌苔(tai) 舌头 舌炎 舌音 舌战 长(chang)舌 唇舌 掉舌2 鼓舌 喉舌 火舌 嚼(jiao)舌 口舌 帽舌 饶舌 小舌 学舌 咬舌儿 咋舌儿 舌根音 舌尖音 摆舌头 长(chang)舌妇 舌敝唇焦 舌干唇燥 舌面后音 舌面前音 舌枪唇剑 舌战群儒 巧舌如簧 唇枪舌剑 白费口舌 笨嘴拙舌 瞠目结舌 尖嘴薄舌 贫嘴薄舌 七嘴八舌 钳口结舌 调(tiao)嘴弄舌 枉费唇舌 摇唇鼓舌 鹦鹉学舌 油嘴滑舌 张口结舌 三寸不烂之舌

舌shé

舌头:那老僧既聋且昏,齿落~钝,所答非所问。(二·33)鹿~五十条,牛~五十条。(五三·1233)

舌

居兩旁謂之个,左右出謂之舌。《儀禮·鄉射禮》: “倍躬以爲左右舌。” 鄭玄注: “居兩旁謂之个,左右出謂之舌。”

鈴鐸中之小錘。或以木或以金屬爲之。《書·胤征》:“每歲孟春,遒人以木鐸徇於路”孔傳:“木鐸,金鈴木舌,所以振文教。”《鹽鐵論·利議》:“吳鐸以其舌自破。”

亦稱“金籥”、“玉籥”。舌頭。其稱始見於先秦典籍。《詩·小雅·雨無正》:“哀哉不能言,匪舌是出,維躬是粹。”《黄庭外景經·上部經》:“玉𥫽金籥身完堅。”務成子注:“玉𥫽,齒;金籥,舌。”《事物異名録》卷六:“《養生要》:玉籥,舌也。”

舌【同义】总目录

舌玉籥

舌shé

〖名词〗

舌头,亦指代嘴(2)。《苏秦以连横说秦》:舌敝耳聋,不见成功。——舌头讲乏了,耳朵听聋了,却不见成功。《贺进士王参元失火书》:得奋其舌,思以发明足下之郁塞。——可以用我的嘴巴,想趁此推荐您,消除您的郁闷。

舌shé

❶ 舌头。《庄子·秋水》:“公孙龙口呿而不合,~举而不下,乃逸而走。”(呿qū:口张开的样子。)《史记·张仪列传》:“张仪谓其妻曰:‘视吾~尚在不?’”(不:同“否”。)

❷ 语言辩论的代称。《论语·颜渊》:“驷不及~。”

❸ 像舌的东西。《诗经·小雅·大东》:“维南有箕,载翕其~。”(翕xī:敛缩,收敛。载:句首语气词。舌:指箕口外伸的部分。)

舌*she

C9E0

❶舌头,人或动物口腔中辨别滋味、辅助咀嚼和发音的器官。

❷形状像舌头的东西:火~/帽~。

❸代指言语、言辞:~战/~锋/驷不及~。

❹铃或铎中的锤。

悔恨

悔(悔吝;悔痛;悔憾;怨悔;恼悔;恚悔;憾悔;恨悔) 懊(懊恨) 怨艾

悔恨之心:恨心

事后的悔恨:余悔

因知耻而悔恨:悔耻

因耽误韶年而惊叹悔恨:惊误

追溯以往,感到悔恨:追(追悔;追恨;追怅)

悔恨其过严:悔厉

悔恨自己的错误:自怨自艾

悔恨自己的罪恶:悔罪

惶恐悔恨:惶悔

惊恐悔恨:惊悔

惊诧悔恨:惊懊

惭愧悔恨:愧恨 忸恨 疚愆

顾惜悔恨:顾恨

感伤悔恨:悼悔

自我悲伤悔恨:自怜自艾 自艾自怜

悲痛悔恨:悲悔

深切地悔恨:痛悔 恫悔

非常悔恨:深悔

非常悔恨或恐惧:杜门![]() 舌

舌

表示悔恨已极:![]() 舌

舌

极其悔恨:痛心痛首 伤心疾首

悔恨得要死:懊丧欲绝

到死还感到悔恨:遗恨 遗愤 遗憾 流恨

悔恨、悲痛的样子:叩心

(懊悔:悔恨)

另见:怨恨 憎恨 含恨 悔改 觉悟

咬

咬(咬啮;咬噬;~肉;~断;烂~;~牙切齿) 牙(啮牙) 噬(噬啮)啮(嚼啮) 啄 咥 ![]() (

(![]()

![]() ;

;![]() 龁;

龁;![]() 啮) 囓

啮) 囓 ![]() 嚼啮 啮龁齛啮

嚼啮 啮龁齛啮

啃、咬:咋(咋啮;龁咋) ![]() 龈 啮(咬啮) 啮咬 啮啃 啃啮 龁咬龁咬

龈 啮(咬啮) 啮咬 啮啃 啃啮 龁咬龁咬

啃,硬咬:豤

啃食,咬:啖龁

睡时磨牙作响:![]() 牙

牙

咬紧牙:咬牙

用牙咬啮:咬

用牙咬开壳或硬皮:嗑(~瓜子)

一点点往下咬:啃(~肉;~骨头) 啮 豤

咬啮舌头:![]() 舌

舌

咬破指头:啮指

咬坏:龁啮

咬断:啮折

用牙齿咬断:齿决

咬死:啮杀 ![]() 死

死

咬啮的样子:龈龈

另见:口 动 昆虫 吃

其他拟状物

角(菱~;皂~) 锤(秤~;纺~) 蜡(~梅) 脊(山~;屋~) 玉(琼~) 门(闸~;灶~) 柱(水~;冰~) 耳(~房)齿(锯~) 舌(火~;帽~) 胆(瓶~;球~) 髓(木~;石~)泪(烛~;蜡~) 房(蜂~;莲~) 鱼(~雷;木~) 鳞(~甲;龙~) 鼓(石~) 嘴(壶~;瓶~;~嘴) 冠(鸡~;花~) 帽(螺丝~) 流(电~;气~) 排(竹~;牛~) 桥(鞍~) 井(矿~;天~) 花(蚕~;钢~) 絮(柳~;芦~) 臼(~齿) 结(喉~) 铃(杠~;哑~) 翼(机~)套(手~;袖~;笔~) 垄(瓦~;沙~) 箱(风~) 槽(牙~)山(~墙;冰~) 叶(百~窗) 爪(掣~) 栓(~剂) 尺(镇~;戒~) 核(煤~) 盘(磨~;棋~) 质(金~) 芽(肉~) 霜(柿~) 囊(胆~;肾~) 脉(叶~) 台(戏~;讲~) 脑(樟~;石~;豆腐~) 龙(~舟;火~)峰(洪~;驼~) 瓜(脑~) 蛇(~予;~弓) 礁(珊瑚~) 玻(~璃丝) 苗(火~) 乳(豆~;石钟~) 襻(车~;鞋~) 帘(眼~) 豆(土~) 鹿(~砦) 钱(榆~;纸~) 锁(石~;长命~) 潮(热~;高~;心~) 床(机~;车~) 裙(桌~;围~)刀(~币;冰~) 掌(仙人~) 缸(汽~;灰~) 桃(棉~;核~) 沟(瓦~) 牙(月~;轮~)腿(床~;桌~) 碗(钢~;轴~) 盒(骨~) 杯(金~) 柳(~眉;~腰) 腰(~鼓) 缨(萝卜~) 屏(网~;荧光~) 芽 枪(烟~) 炭(山楂~) 流(暖~) 花(泪~;葱~;油~) 峰(乳~;驼~) 觜 穗(~头;旗~) 月

用雪雕塑成的花状物:雪花

不敢说

噤口 箝口 结舌 钤结 ![]() 舌齖舌 不敢言(敢怒~) 噤若寒蝉噤如秋蝉 默同寒蝉 自同寒蝉 闭口不言

舌齖舌 不敢言(敢怒~) 噤若寒蝉噤如秋蝉 默同寒蝉 自同寒蝉 闭口不言

不敢出声:吞声 掩口

不敢动气,不敢出声:饮气吞声

不敢说或不说:![]() 舌 钳口结舌 钳口挢舌 钳口吞舌 箝口结舌 噤口结舌 拑口禁言 戢舌钳口

舌 钳口结舌 钳口挢舌 钳口吞舌 箝口结舌 噤口结舌 拑口禁言 戢舌钳口

不敢说或有意不说:缄口不言 缄口不语缄口无言 缄默不言 缄舌闭口

有话不敢说或不便说:有口难言

表示不敢说话:![]() 舌

舌

有顾虑,有话不敢直说:吐吐吞吞

吐吐吞吞,不敢直言:嗫嚅不言

闭嘴不敢说:柑口 杜口结舌 杜口绝舌杜口吞舌

闭口不敢发表言论:箝结

无法或不敢开口说话:箭穿雁口 箭穿雁嘴

遇事不敢讲话:寒蝉(自同~)

有顾忌不敢说或不愿明说:讳言

讳言国内家内的丑事:内讳

内心有意见或怨言,但不敢明说:反唇腹非

受了气勉强忍耐,不敢说出:忍气吞声

因恐惧而不敢说:杜口结言 杜口吞声杜口绝舌

因害怕而不敢说话:咋舌(言之~)

畏惧,不敢出言:喑畏

恐惧,不敢作声:雀息

闭口不说,敢怒而不敢言:箝口侧目

众人都不敢说的沉闷局面:万马齐喑 万马皆瘖

不敢说话的样子:结舌杜口

(不敢说话:不敢说)

铃铛

铃(铃子;车~;金~;铜~;风~;门~;马~) 铎(铃铎) 琅珰 琅当

铜铃和旗旛:铃旛

银制的铃:银铃

银铛和貂尾:银貂

古代车上的铃:鸾(鸾铃;鸾和;和鸾) 銮和

装于轭首或车衡上的铃:銮

皇帝车驾上的铃:銮铃

悬挂在殿阁塔檐下的金属片:铁马檐马 檐铎 檐铃 风铁 风铎

像玉佩一样摆动或相碰时发出声音之物:风佩 风佩

旧时悬于官府大门外、让上诉者敲击的铃:讼铃

僧道游方时手持的响器:铃杵

其他响器:哨(哨子) 汽笛 警笛 叫子螺号 鼻儿 铁牌

一种两端作云头形的铁质或木质响器:云板 云版 云牌

铃铎中的悬垂物:舌(铎舌)

说话

言(言语;言说;言话;言传;言调;言称;言讲;语言;说言;由言;出言;道言) 唠 嘴 吭 云(人~亦~) 曰(孔子~) 口(出口) 舌 砍 吧(吧嗒) 鸣论 语(语话;语论;说语) 道(说道;言道) 说(说白;说嘴)话(调话;把话;摆话;叙话;讲话) 谈 念叨 念道 念到 鼓颊

说话(含贬意):呱嗒(~不停)

睡梦中说话:呓(梦呓;啽呓;魇呓) 说梦 寐语 病魇 说梦话

因发烧而说梦话:热呓

谵言呓语:谵呓

发言,出言:摇舌 动舌

掉舌弄唇,讲话:讲唇

说话的时候:言下

开口说话:声(声响;啃声;吱声;言声;出声;做声;作声;张声) 吭(吭气;吭声) 吱 嗲 哼气启口 启齿 启言 开谈 开科 开言(开言吐语) 开口 开腔 动口 错口 张口 出口 出言(出言吐语;出言吐句;出言吞气) 言喘 吐口 吐辞 吐词(吐词出语) 哼气 张嘴 发口 发言 发话 发语 摇舌 动舌 起齿 起语 啃气 吐语操辞

另见:讲说 谈话

不说

嘿 默(沉默) 哑 喑 无言 不齿 不言(不言不语) 不语 不谈(闭而~) 不讲 吞舌 杜口![]() 舌 金舌弊口 钳言噤语 钳言禁语

舌 金舌弊口 钳言噤语 钳言禁语

表示不说话:![]() 舌

舌

有智慧的人不多说话:知者不言

没有说话:无语

隐忍而不吐露:吞咽

寂然无言:泯默 嘿泯

低头不语:俛默

存疑不说:阙如

怕惹事而不轻易说:闭口藏舌 闭口结舌闭口深藏

不好意思说:碍口

羞愧不说:腆嘿

含情脉脉地不说话:脉脉无言 无言脉脉

有意不说:卷舌 闭口不言 缚舌交唇

有意不说或不敢说:缄口不言 缄口不语 缄口无言 缄默不言 缄舌闭口

了解情况却不肯说:知而不言

只是沉思而不说话:沉吟不语

闭在心里不说:噤窄

该说的不说:一哼不哈 不亨不哈

一句也不说:一言不发 一语不发 一声不响 一声不吭 不吭一声 不赞一辞 不措一辞 不置一词 不置一辞 不赞一词 一词莫赞 一辞不措 一辞莫赞 莫措一词 闷声不吭 闷声不响

闭住嘴巴,不出一言:杜口无言 杜口绝言

一句多余的话也不说:不赘一词 不赘一辞

停住不说:弭口

停止说话:住口 绝口 住嘴

不要讲下去:住口 住嘴

不善言辞,很少说话:木讷寡言

不爱说笑,很少讲话:闲静少言

沉静不语的样子:哑然

畏惧无言的样子:缩首卷舌

(不说话:不说)

靶子

靶(~台:~场;靶牌;枪靶;胸~;头~;活~) 垛(棚垛:射垛) 侯 鹄(鹄的;鹄子;射鹄;正鹄) 臬 堋(堋的;射堋) 帖(破~) 彀 格 准(准的;准鹄;准头;准执) 仪的 躲子 射棚 耦象 质的 招质 椹质 标的 标鹄

箭靶:箭垛 马蹄 埻的 射亲

土筑的箭靶:射垛

布制的箭靶:布侯

铁制的箭靶:铁帘

远距离的箭靶:长垜

彩绘的靶:画的

挂着的靶:悬侯

可移动的靶:活靶(活靶子)

靶上的环形圈:环(靶环;中~)

靶中心:的(的鹄;格的) 鹄(鹄的) 埻 正(正鹄) 槷 靶心

红色的靶心:贴晕

靶的红点:红心

箭靶的黑心:乌珠

靶中心的周围部分:贴

靶的上下幅:躬

靶两旁上下伸出的部分:舌

口的各部分

舌头:舌(~尖;~体;~根;唇焦~燥)灵根 三寸

小舌:悬垂

舌面辨别滋味的感受器:味蕾

口内的空腔:牙关(~紧闭;咬紧~) 口腔 辅腭

口中:嘴里

口腔上下部的骨头和肌肉组织:颌(上~;下~;软~)

上颌:口盖

口腔的顶壁:腭(软~;硬~;上腭) 颚(上颚)

颌关节:关口

口附近的部位:嘴巴(打~) 嘴瓜

整个口部:满口 满嘴

舌shé

食列切,薛。

❶舌头。《战国策·秦策》:“~敝耳聋。”

❷代指言辞。《论语·颜渊》:“驷不及~。”

❸泛指舌状的东西。《诗·小雅·大东》:“维南有箕,载翕其~。”

舌

解剖学同名器官。位于口腔。《灵枢·五阅五使》:“舌者心之官也。”舌之根部称为舌本,舌之尖部称为舌尖,舌之两侧称为舌旁,舌底经筋称为舌系,舌之中部称为舌中。舌内应于心,司味觉,与吞咽、发音有密切关系。《灵枢·脉度》:“心气通于舌,心和则舌能知五味矣。”《景岳全书》卷二十八:“舌为心之苗,心病则舌不能转。”《灵枢·忧恚无言》: “舌者,音声之机也。”观察舌的色、质、形态及舌苔等是望诊的重要内容之一。参见舌诊条。

舌tongue ,lingua

脊椎动物口腔底部的一个突起。有各种形态,功能也不同。一般鱼类的舌仅为基舌骨突出部分,外覆粘膜上的一个皮褶,不能活动,具触觉和味觉功能。四足动物一般具肌肉质舌,由舌体和舌基组成,能活动,除有触觉和味觉功能外,还可协调吞咽;蛙类的舌基附于下颌内缘,活动时,舌可向外翻转,用以捕捉小虫;蛇舌细长分叉;避役的舌特长,可充血“射出”,粘捕昆虫;鸟类的舌除鹦鹉外,均具角质鞘,取食花蜜的鸟类,舌呈吸管状或刷状;啄木鸟舌具倒钩,以钩食树洞中虫类。哺乳类的舌上具多种小突起(舌乳突),功能复杂,能舐取食物,协助吸吮和吞咽,具味觉、触觉等。

舌

又名灵根、心窍。能感受味觉,协助咀嚼食物和调节发音。观察舌的质、色、形态和舌苔,是中医望诊的重要内容之一。

舌

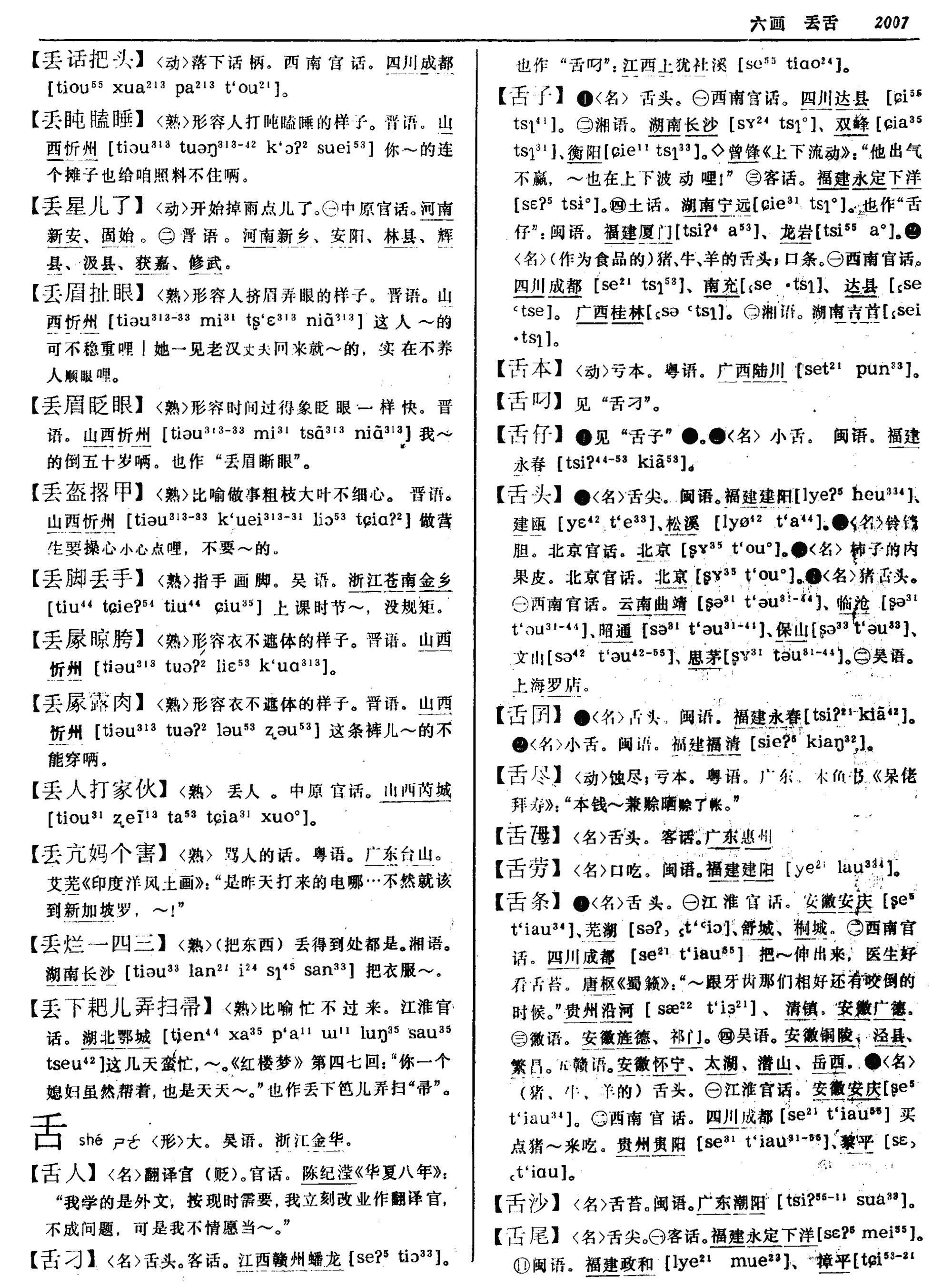

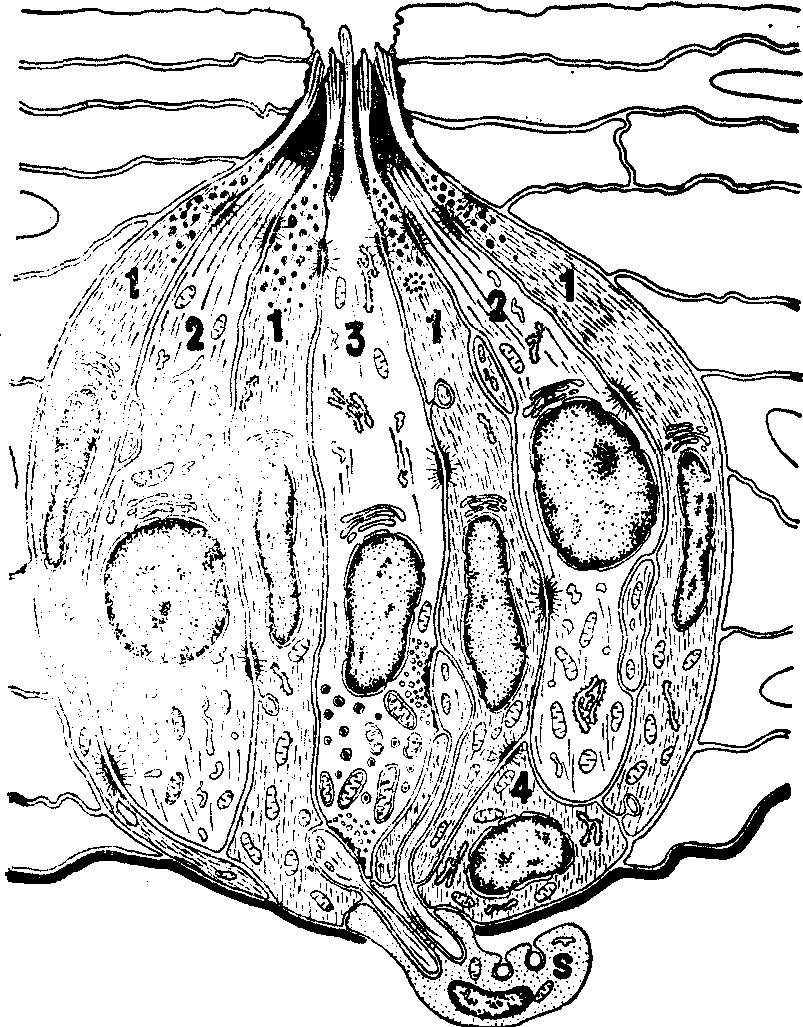

分舌尖、舌体和舌根3部分。舌有上、下两面,其后部可见∧形的界沟,将舌分为前2/3的舌体和后1/3的舌根。舌背上有许多小突起,称舌乳头,按形态分为4种:丝状乳头、菌状乳头、轮廓乳头、叶状乳头。轮廓乳头7~11个,排列于界沟前方。

舌she

由骨骼肌构成的器官,在口腔底部,表面有粘膜,上面布满粘液,里面的肌肉排成3种不同方向,所以能作灵活运动。特别是蛙舌的舌根生长在口腔底部的前端,而舌尖却伸向口腔里面,顶端分叉,舌可从口腔翻出,口外捕粘昆虫;而鱼类的“舌”,因无肌肉(如鲤),故不能活动;爬行类的舌为肌肉质舌,龟、鳄的舌不能向外伸出; 而蛇和蜥蜴的细舌可伸出较长,尖端分叉,经常不停地吞吐着,当收口舌时,舌尖进入犁鼻器的2个囊内。由于犁鼻器的内壁具有嗅粘膜,并有嗅神经的分支通入,故可起到监测舌尖带入物的化学性质的特殊作用。特别是避役的舌极为发达,平时留在口腔内,当捕食时,可迅速伸出,舌长近于体长,舌端富有粘液,可准确粘捕昆虫; 哺乳类舌的功能最为复杂,能舐取食物、帮助吸吮、搅拌和吞咽、感受味觉和一般感觉等; 此外,哺乳类的舌还能辅助发音。

舌she

口腔内的肌性器官,表面覆盖粘膜,上面隆起称舌背。舌可分舌根、舌体和舌尖三部。舌根表面粘膜有许多小结节状隆起,称为舌扁桃体。舌体表面粘膜,有许多粗细不等的突起,称舌乳头。其中有些舌乳头上皮中含有味蕾,可感受味觉。在正常情况下,上皮有轻度角化和脱落现象,角化上皮以及填充在乳头间隙的脱落上皮、唾液、食物碎屑、透出的白细胞等,组成正常的薄而白色的舌苔。祖国医学常观察舌苔,作为诊病参考。舌下面粘膜薄而光滑,中央有粘膜襞连于口腔底,称舌系带。舌肌是骨骼肌,运动十分灵活,参与咀嚼、吞咽及协助语言等活动。

舌she

口腔内的肌性器官。舌分舌根、舌体和舌尖三部分。舌根表面粘膜有许多结节状隆起,称为舌扁桃体。舌体表面的粘膜有许多粗细不等的突起,称舌乳头。根据舌乳头的不同形状可分为丝状乳头、菌状乳头和轮廓乳头三种。有些舌乳头的上皮细胞中含有一种称为味蕾的味觉感受器,能感受酸、甜、苦、咸四种基本味道。味蕾的分工不同,可以接受不同的味道。如有的味蕾专管接受甜味,有的专管接受苦味等。另外,舌还有冷、热、痛等感觉。在正常情况下,上皮有轻度角化和脱落现象,角化上皮、脱落上皮、唾液及食物残渣等,组成了正常薄而白色的舌苔。有病时会出现舌苔变黄、灰、黑以及厚等各种情况,因此舌苔是一面反映人体健康状况的 “镜子”。祖国医学常观察舌苔,作为诊病参考。舌下面的粘膜薄而光滑,中央有舌系带连于口腔底。舌肌是骨骼肌,运动十分灵活。舌是讲话时必不可少的 “工具”,并且协助咀嚼与吞咽运动。

舌tongue

系位于口腔底部的肌性器官。有舐取食物、帮助吸吮和吞咽,感受味觉、协助发音等功能。舌分上、下两面:上面拱起称舌背,又以人字形界沟将其分为舌体和舌根两部。舌体前端窄小部分称为舌尖。舌体上面布满乳头有味觉功能。舌主要由肌肉组成,运动灵活。

舌She

除搅拌食物,参与口腔内消化,并协助发音等功能外,还具有味觉功能。人类味觉的感受器是味蕾,味蕾主要分布于舌背或舌缘的舌乳头中,感受食物中溶于水的化学物质的刺激。包括甜、酸、苦、咸四种基本味觉。经过测试发现,人类舌对这四种味觉最敏感的区域不同(舌尖对甜味最敏感,酸味以舌两侧的中间部最为敏感)。

1.声带 2.扁桃体 3.苦味区4.酸味区 5.咸味区 6.甜味区 7.味觉区

舌的味觉感受区

舌苔为舌表面的苔垢,正常人舌表面无舌苔,当机体患有某些疾病时(如胃肠功能紊乱等),可出现较厚的舌苔。舌苔影响味觉的感受,患者常表现为食欲不振。

舌

由横纹肌组成的肌性器官,具有味觉,协助完成语言、咀嚼、吞咽等生理功能,前2/3为舌体部,活动度大;后1/3为舌根部,活动度小,舌背粘膜有丝状乳头、菌状乳头(含味觉神经末稍)、轮廓乳头(含味蕾)。正常舌质呈淡红色,有白色薄苔,在患病时,舌质和苔均会发生变化。

舌

位于口腔底部,是一个表面覆以粘膜的肌性器官。具有协助咀嚼、搅拌、吞咽食物、感受味觉和辅助发音等功能。它主要由舌内肌(纵肌、横肌和垂直肌)、舌外肌(颊舌肌、舌骨肌和基突舌肌)组成,表面被覆着舌粘膜,呈淡红色。舌分上、下两面。上面称舌背。舌背的界沟将其分为前2/3的舌体和后1/3的舌根。舌根固定于舌骨上,舌体前端狭窄称舌尖。舌体的粘膜上有许多小突起,称为舌乳头。其中丝状乳头数量最多,体积最小,几乎布满舌体;菌状乳头稍大,数量较少,散布于丝状乳头之间;叶状乳头主要分布于舌的外缘后部;轮廓乳头最大,位于界沟前方,共7~11个,乳头中央隆起,周围有环沟。轮廓乳头、菌状乳头、叶状乳头内含有味蕾。味蕾能感受酸、甜、苦、咸等味,故味蕾也称味觉感受器。舌根部的粘膜内有由淋巴组织形成的许多突起,称舌扁桃体。舌下面的正中线上有由粘膜形成的皱襞,称为舌系带。舌系带根部两侧的小粘膜隆起称为舌下阜,上面有舌下腺和下颌下腺的开口。舌下阜向后外侧的小粘膜皱襞叫舌下襞,其深面有舌下腺。中医理论认为,舌为心之苗,心气通于舌,心和则舌能知五味;舌还为脾之外候,脏腑经络多与舌有联系,故观察舌是中医诊断的重要方法之一。舌诊分为舌质和舌苔两方面。观察舌质的色泽、形态和舌苔的颜色、厚、薄、润、燥等,对诊断气血、阴阳、表里、寒热、虚实等病理变化有一定参考意义。舌质是指舌的本体,正常为淡红色。观察舌质的变化可辨别气血津液的盈亏、邪正的盛衰。若舌淡属气血虚;舌红为热;舌绛为热盛,见于外感热病,为热入营血。舌有紫斑为瘀血凝聚,舌体胖嫩或舌边有齿痕为阳气虚弱,舌体瘦为阴津不足或气阴两虚。舌苔是指生于舌面的一层苔状物。观察舌苔变化可辨别病邪的性质、深浅和脾胃等脏腑的功能是否正常。如薄苔主邪在表,厚苔主邪在里,苔厚腻为痰湿积滞,苔干燥为津液耗损,苔黄属热,苔黑而滑润属寒甚,黑而燥裂属热极等。

舌shé

❶人和动物口腔中辨别滋味、帮助咀嚼和发音的器官。如:舌头,舌尖,舌战。

❷像舌的东西。如:火舌。

❸铃或铎中的锤。

舌tongue

位于口腔底,属肌性器官。上面称舌背,借“V”形界沟将舌分为前2/3的舌体和后1/3的舌根。舌体前端为舌尖。舌粘膜有许多小突起,称舌乳头。在舌根部粘膜内有舌扁桃体。舌下面有舌系带,舌系带根部两侧的粘膜隆起称舌下阜。有下颌下腺及舌下腺大管的开口。

舌shé

解剖学同名器官。又名灵根、心窍。位于口腔。内应于心, 司味觉。与吞咽、发音有密切关系。《灵枢·脉度》: “心气通于舌, 心和则舌能知五味矣。” 《灵枢·忧恚无言》: “舌者, 音声之机也。” 舌之根部称为舌本, 舌之尖部称为舌尖, 舌之两侧称为舌旁, 舌底经筋称为舌系, 舌之中部称为舌中。观察舌的色、质、形、态、舌苔是中医望诊的重要内容之一, 参见舌诊条。

舌

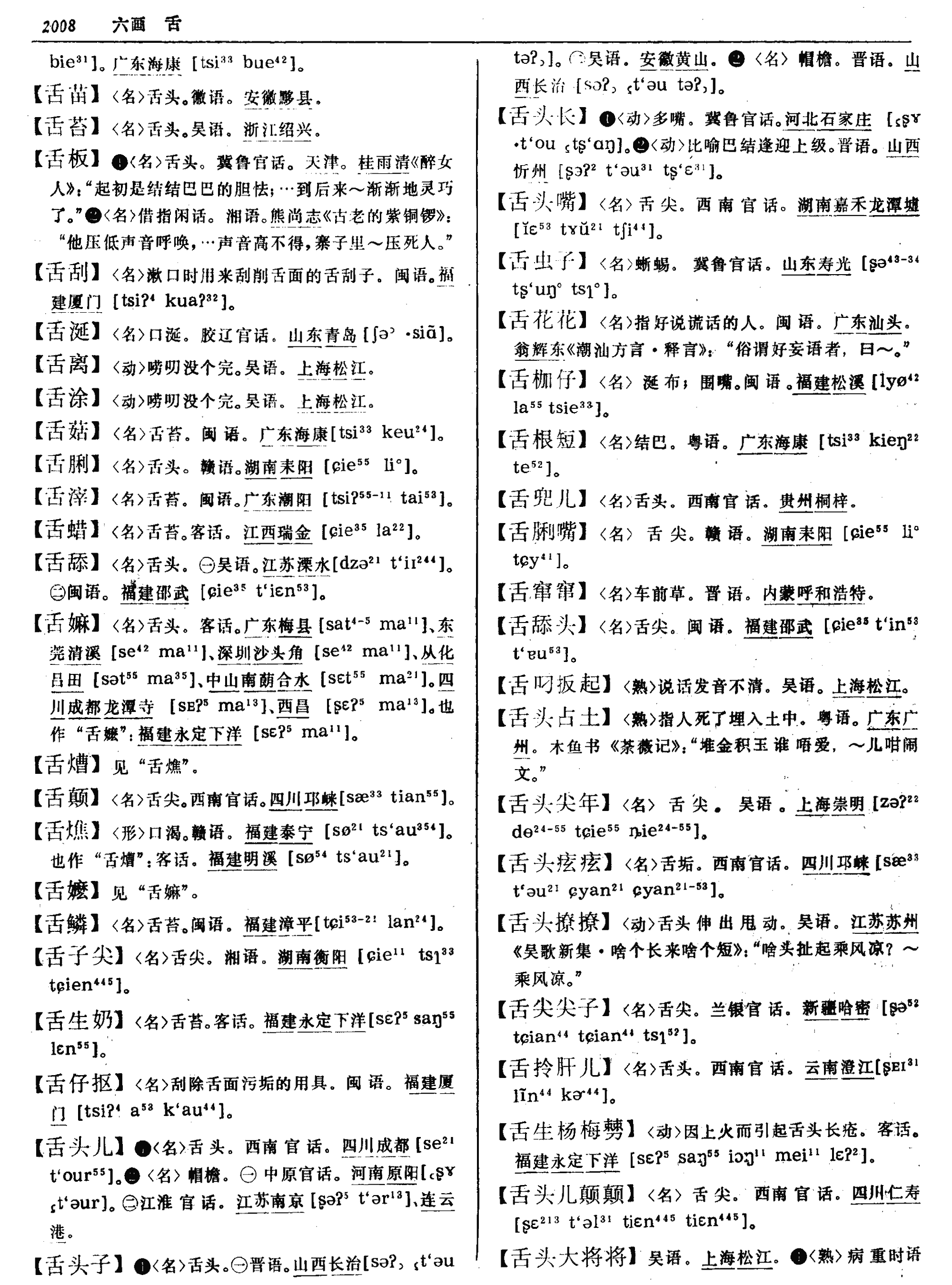

舌是肌性器官,运动灵活,表面被以粘膜,平卧于口底肌之上;舌的前2/3游离,包括舌体和舌尖,呈水平位;后1/3是舌根,与舌骨相连,呈垂直位,构成口咽的前壁。前后两部之间有尖向后的“V”形界沟,沟尖端的小凹叫做舌盲孔,是胚胎时期甲状舌管的遗迹。舌的粘膜以界沟分为前部的口部粘膜及后部的咽部粘膜,二者的结构与神经支配等都不相同;沟前部粘膜紧贴舌肌不能移动,表面粗糙而极柔软,有无数乳头,含有能接受味、温、触等刺激的结构,乳头可分为4种:

❶丝状乳头,是呈白色刺状的小突起,数量最多,遍布于舌体上面,接受一般感觉刺激。

❷菌状乳头,是淡红色蕈状突起,数量较少,分散于丝状乳头之间,多见于舌的侧缘与舌尖,有味蕾司味觉。

❸轮廓乳头,排列在界沟前方,有7~9个,体积较大,中央稍隆起,周围有深沟环绕,含有味蕾,司味觉。

❹叶状乳头,是4~8条并列皱襞,位于舌体侧缘后部,亦含味蕾,在小儿较清楚。正常时,舌乳头轻度角化的上皮细胞经常脱落。混与食物残渣与唾液,在舌背粘膜表面形成一层薄的白色舌苔,但舌质红润。中医的“舌诊”即根据舌苔及舌质的变化作为体征。舌体下面的粘膜,在正中有一皱襞连于口底,叫做舌系带。系带过短,会限制舌的运动,使说话不清。界沟后部粘膜表面光滑适应吞咽食物,内含有淋巴组织,使其表面呈现许多滤泡,总称为舌扁桃体。舌根紧贴会厌,正中线上有一纵行皱襞,称为舌会厌正中襞,连于会厌,襞两侧各有一凹陷称为会厌谷,更外侧为舌会厌外侧襞。

舌肌属于骨胳肌,被一纤维性舌中隔分为左右两半,每侧舌肌又分为舌内肌和舌外肌。舌内肌的起止都在舌内,根据肌纤维方向分为:上纵肌,位于舌背粘膜的深方;下纵肌,在舌下部的两侧;舌横肌,是夹于上下纵肌之间的横行肌纤维;舌垂直肌,自舌背至舌下面及两侧。它们收缩时,能改变舌的形状。舌外肌有3对:颏舌肌,呈扇形,起自下颌体的颏棘,止于舌体中线的两侧。一侧收缩时,伸舌尖向对侧,两侧共同收缩时,伸舌向前下方。舌骨舌肌和茎突舌肌分别起于舌骨大角及颞骨茎突,止于舌的侧部及舌底,收缩时能牵舌向后下或向后上。舌内、外肌的配合运动,可使舌在口腔内帮助完成咀嚼、吸吮、吞咽等动作,同时还能辅助发音。舌又是触觉和味觉的器官。

血管、淋巴和神经: 由舌动脉的舌深动脉和咽升动脉(自舌后1/3)分支供给。舌的静脉汇合成的较大静脉位于舌下面的粘膜下,以舌静脉回流至颈内静脉。舌的淋巴见“舌的淋巴管”条。支配舌肌运动的神经是舌下神经; 司舌粘膜后1/3味觉及一般感觉的是舌咽神经的分支; 司舌前2/3粘膜一般感觉的则是来自下颌神经的舌神经;专司前2/3粘膜味觉的神经来自面神经的鼓索,它随舌神经分布。由迷走神经发出的喉上神经内支分布至舌后的1/3粘膜及会厌,司一般感觉及味觉。

舌

舌是口腔内的肌性器官,分舌尖、舌体和舌根三部分。舌尖和舌体能自由运动,舌根与口腔底相连。舌表面被覆粘膜,其主体是横、纵和垂直方向配布的骨胳肌纤维。肌纤维间有许多小腺。舌根主要有粘液腺,导管开口于舌界沟后方。舌体含浆液腺,导管开口于界沟前方轮廓乳头附近。舌尖有混合腺,导管通到舌腹面。舌后1/3背面不平,有一些不规则形小结节,内含丰富的淋巴组织,称舌扁桃体(参见“扁桃体”条)。舌背面有V形的舌界沟。舌背面前2/3粘膜粗糙不平,有许多突起,称舌乳头。舌背面和侧面有许多味蕾,能感受味觉的刺激(图1)。舌腹面粘膜平滑,与深部的粘膜下层相连。舌的运动能混合食物,并对语言有重要作用。

舌乳头 分丝状乳头、菌状乳头、轮廓乳头和叶状乳头四种。

(1)丝状乳头:细长圆锥形,长约2~3mm,数目最多,分布于舌背和舌缘(图1)。乳头的中心是固有层,为富有弹性纤维的结缔组织,称初级乳头。初级乳头再分出几个较小的突起,伸向上皮,形成次级乳头。乳头表面的复层鳞状上皮并形成锥形的细尖。上皮浅层细胞角化,核呈固缩状。表层细胞不断脱落,与食物残渣等混合附在粘膜表面,形成舌苔。

图1 舌背面结构模式图

1.固有层 2.味蕾 3.粘液腺 4.浆液腺 5.丝状乳头 6.菌状乳头 7.轮廓乳头

(2)菌状乳头: 它们形如菌状,有细短的柄和钝圆的顶,数目较少,分散在丝状乳头之间(图1)。每个乳头高约0.7~1.8mm,直径约0.4~1.0mm。乳头中心为富有血管的固有层,表面被覆的复层鳞状上皮较薄,不角化,故肉眼观察时,这种乳头呈红色。上皮内常有味蕾。

(3) 轮廓乳头: 只有9~15个,沿界沟前方排列。每个乳头顶面较平坦,不突出于表面,周围有环行的沟,沟外粘膜隆起成廓 (图1)。每个乳头直径1~3mm,高1~1.5mm。乳头中心为固有层,并伸出次级乳头。乳头表面的上皮不角化。乳头侧面上皮中有较多的味蕾。味腺导管开口于沟底,为浆液腺,位于肌组织深部,分泌稀薄的液体,能冲洗和清除食物残渣,便于味蕾感受刺激。味腺导管周围常有弥散淋巴组织。

(4)叶状乳头: 分布于舌后部的两侧缘,人舌只有遗迹。某些动物如兔舌很发达,是重要的味觉感受区。每侧的乳头由5~8条平行的粘膜嵴和沟组成。沟壁的上皮中有许多味蕾。有浆液腺的导管开口于沟底。

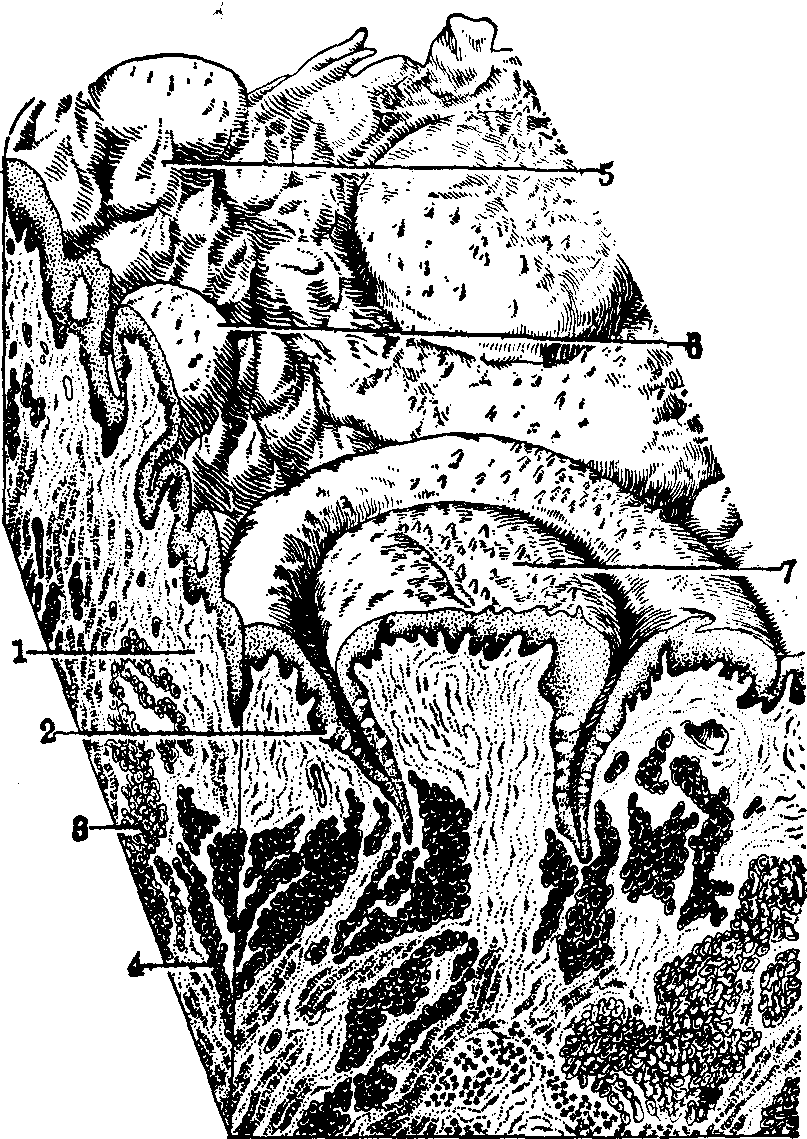

味蕾 它们是由20~30个上皮细胞组成的卵圆形细胞群,长径约72μm,是味觉感受器,主要分布于菌状乳头和轮廓乳头,也存在于颊、软腭、会厌和咽的粘膜上皮中。味蕾占粘膜上皮的全厚,长轴与表面垂直,周围由粘膜上皮包围,底部位于基膜。它们的顶部较细,藉粘膜上皮围成的味孔通连口腔。光镜的研究见味蕾有三种细胞:

❶支柱细胞:呈梭形,较大,胞质着色较深,有色浅的圆或卵圆形核。它们一部分位于味蕾周边,一部分与味细胞相间排列,可能对味细胞起支持和保护作用;

❷味细胞: 位于味蕾中央,也呈梭形,较细窄,胞质着色较浅,有长形的深色核。它们顶部有细突起伸入味孔,称味毛;底部有神经末梢终止;

❸基底细胞:较小,呈不规则形或锥体形,分布于味蕾底部,可能是上述细胞的干细胞。近年有证据表明,味蕾的细胞有更新,周边的细胞能发生新细胞,移向中心。细胞的生存期约10天。

电镜下见味蕾有三种或四种细胞,但对各种细胞的功能仍所知很少(图2)。Ⅰ型细胞形状细长,细胞核不规则,顶端有5~40个微绒毛,长1~2μm。胞质含有界膜包裹的致密颗粒。Ⅱ型细胞顶端也有微绒毛,核较大,胞质不含致密颗粒,但有许多小泡。Ⅲ型细胞位于味蕾中央和底部,核下方有较小的致密核心小泡,底部有许多圆形清明小泡,可能是突触小泡。有神经末梢在细胞底部形成突触。Ⅳ型细胞大多位于味蕾底部,胞质含成束的细丝,不含颗粒。味觉主要有甜、苦、酸和咸四种感觉。舌尖感受甜和咸觉,舌两侧感受酸觉,轮廓乳头区感受苦觉。施加物质检查菌状乳头味觉的实验表明,它们的感觉能力和性质不一,但未见其结构有明显的差别。

图2 味蕾超微结构模式图

1.Ⅰ型细胞 2.Ⅱ型细胞 3.Ⅲ型细胞 4.Ⅳ型细胞 S. Schwann细胞

舌tongue

是一个与咀嚼、吞咽、语言和味觉有关的肌性器官,其前2/3位于口腔,后1/3位于咽,并借肌附着于舌骨、下颌骨、茎突、软腭和咽壁。临床上许多局部和全身性疾病可使舌的运动、感觉、形态与颜色发生着变化,故可依此做为临床诊断的重要依据。

舌shé

❶ (舌头) tongue (of a human being or animal)

❷ (像舌的东西) sth. shaped like a tongue: 火 ~ tongues of flame; 帽 ~ peak (of a cap); visor; 鞋 ~ the tongue of a shoe; 喉 ~ mouthpiece

❸ (铃或铎中的锤) the tongue of a bell; clapper

❹ (姓氏) a surname: ~ 庸 She Yong

◆舌癌 tongue cancer; 舌贝 tongue shell; 舌敝唇焦 talk till one's tongue and lips are parched; The tongue is weary and the lips are dry — argue oneself hoarse.; wear oneself out in pleading, expostulating, etc.; 舌疮 {中医} tongue boil; 舌根 root of tongue; 舌骨 os hyoideum; hyoid bone; hyoid; fulcrum; hyo-; 舌簧 tongue; reed; 舌尖 the tip of the tongue; point; apex; apex linguae; tongue tip; 舌剑唇枪 cross verbal swords with sb.; engage on a battle of words; battle of wits; 舌面 lingual surface; 舌片 tongue piece; 舌神经 {解} lingual nerve; nervus lingualis; 舌鳎 {动} tonguefish; tongue sole; 舌苔 {中医} coating on the tongue; fur; coated tongue; furred tongue; 舌头 tongue; an enemy soldier captured for the purpose of extracting information; 舌下 hypoglottis; hypoglossis; 舌下腺 glandula Rivini; sublingual gland; glandula sublingualis; 舌咽 glossopharyngeum; 舌炎 {医} glossitis; glottitis; glottiditis; 舌战 have a verbal battle with; argue heatedly; 舌针 latch needle; 舌诊 tongue diagnosis; 舌质 tongue nature; 舌状花 {植} tongueflower; ligulate flower

舌

tongue

舌

tongue

舌shé

tongue; lingua (pl.linguae)

舌shé

❶

❷ 掉

❸ 齿弊

❹ 搬唇弄

舌

舌,甲骨文作

,金文作

,金文作

,小篆作

,小篆作 。

。

“口”在下,上象舌頭之形,造字以 “口”襯托 “舌”,或加數個小點表示唾液。本義是舌頭,引申有言語義,或表示類似舌頭的物體。卜辭或用本義。或用作祭名,義同 “告祭”。銘文或用作人名。提示: 現代漢字如 “括”“活”等形聲字,其聲符本作 “昏”(kuò、guā),後世與 “舌”相混,其中 “話”字尤其容易誤解爲从言从舌會意。

楚簡帛文作 ,增“肉”爲意符。秦簡牘文作

,增“肉”爲意符。秦簡牘文作

,古隸典型。參見402.言字條、430.飲字條。

,古隸典型。參見402.言字條、430.飲字條。

活·舌huó·shé

“舌”是象形字。“活”(huó)的声符本是“氏”字底下加“口”(即“桰”字右边,作声符,音kuò,作为独立字,已亡)。本是流水的声音。流动的水称为“活水”。朱熹说:“问渠那得清如许,为有源头活水来。”现代汉语用“哗哗流水”。“哗”与“活”都是水声。引申为生、生动、生活。现整合为“舌”(“活”省去左边)。故以其为声符生成的字有:

guō

聒(“聒,扰乱耳孔也。”——《苍颉篇》)

kuò

括(囊括)

阔(宽阔)

栝(箭末扣弦处。“弓无弦,箭无栝。”——《乐府·隔谷歌》)

蛞(虫名)

huó

活(活动)

guā

刮(刮目相看)

括(挺括)

栝(栝楼)

鸹(老鸹)

shì

适(适用)

相关链接

1.“舐犊情深”的“舐”(shì),以“氏”为声符。

2.“適”字在简化时写作“适”,以“舌”为声符。

3.“敌”繁体为“敵”,借“適”的简化符号;借形不音。

4.“乱”,是据草书楷化而成的符号字,其读音与“舌”、“活”无关。辞,本作辤、辭,俗作“辞”。辤,本义为不接受;辭,本义为诉讼,现合而为“辞”。

5.“恬”,是以“甜”(省)为声的形声字,表音兼表意。作声符生成的字有“湉”。

6.“銛”(xiān),铁锨之类的工具或武器。《说文》:“舌音。”《六书故》说:“舌非声,乃‘甜’省声。”段玉裁: 舌,貌也。”似应为会意字。意思是像舌头形状的铁锨。引申为锋利。

舌(shé)

“.jpg) ,在口,所以言也、别味也。从干,从口,干亦声。凡舌之属皆从舌。徐锴曰:凡物入口,必干于舌,故从干。”(食列切)

,在口,所以言也、别味也。从干,从口,干亦声。凡舌之属皆从舌。徐锴曰:凡物入口,必干于舌,故从干。”(食列切)

甲骨文或作.jpg) 、

、.jpg) 、

、.jpg) 等,从口,象舌出于口之形。字旁点画,或认为是唾液,或认为是舌头吞卷之物。[1]卜辞或用其本义,如:“疾舌,惟有害?”(《合》13634)“疾舌”指舌头患病。[2]“甲骨文舌,或用作祭名,同告,即《说文》之祰祭。如‘王舌父乙’、‘勿舌且辛’。”[3]金文中的“舌”或作人名,或读作“吹”。睡虎地秦简《日书》甲74正有“妻多舌……”,即多言。

等,从口,象舌出于口之形。字旁点画,或认为是唾液,或认为是舌头吞卷之物。[1]卜辞或用其本义,如:“疾舌,惟有害?”(《合》13634)“疾舌”指舌头患病。[2]“甲骨文舌,或用作祭名,同告,即《说文》之祰祭。如‘王舌父乙’、‘勿舌且辛’。”[3]金文中的“舌”或作人名,或读作“吹”。睡虎地秦简《日书》甲74正有“妻多舌……”,即多言。

许慎说“舌”为会意兼形声字,是根据小篆形体对其构意的解释。“舌”本义是舌头,象形字。如《诗·小雅·雨无正》:“哀哉不能言,匪舌是出,维躬是瘁。”意思是说,可怜有话不能说,不是舌头有病,而是说了忠心的话恐怕连自身也保不住。

在“适、话、刮、括”等字中,作声旁的“舌”与舌头的“舌”同形,意义却没有什么联系。其中的“舌”是“.jpg) ”隶变后的形体。“舌”作义符,《说文》中只有两个属字。如:“舓,以舌取食也。从舌,易声。

”隶变后的形体。“舌”作义符,《说文》中只有两个属字。如:“舓,以舌取食也。从舌,易声。.jpg) ,舓或从也。”或作舐,意思是用舌头舔东西。《说文》后的汉语辞书一般都立“舌”部,以“舌”为部首的字大多表示舌的各种动作,如“舐、舔”等。但有的楷书字典中“舌”部下的“舍、舒”等字,在《说文》中归其他部首,与“舌”义无关。

,舓或从也。”或作舐,意思是用舌头舔东西。《说文》后的汉语辞书一般都立“舌”部,以“舌”为部首的字大多表示舌的各种动作,如“舐、舔”等。但有的楷书字典中“舌”部下的“舍、舒”等字,在《说文》中归其他部首,与“舌”义无关。

舌shé

(6画)![]()

【提示】起笔是撇,不是横。

*舌shé

6画 舌部

(1) 舌头,人和动物嘴里辨别滋味、帮助咀嚼和发音的器官: ~根|~尖|口干~燥。

(2) 像舌的东西: 帽~|火~。

(3) 铃、铎(duó)中的锤。

舌( )

)

甲骨文合集2201,殷

貞勿福舌父乙。

甲骨文合集5760,殷

甲戌卜, 𡧊, 貞攸侯令其 舌曰:歬若之。五月。

舌曰:歬若之。五月。

舌鼎,近出殷周金文集録176,殷晚期

舌。

舌方鼎,殷周金文集成1220,殷

舌。

俞舌盤,殷周金文集成10035,殷

艅(俞)舌。

舌仲作父丁觶,殷周金文集成6494,西周早期或中期

舌中(仲)乍(作)父丁寶(尊)彝。

郭店楚墓竹簡·語叢四19,戰國

善事丌(其)上者, 若齒之事䏦(舌), 而終弗 (愆)。

(愆)。

按: 䏦, “舌”之繁, 增義符“肉”。

上海博物館藏戰國楚竹書八·志書乃言1,戰國

反𣅳(側)亓(其)口舌。

睡虎地秦墓竹簡·語書11,戰國至秦

惡吏……緰(偷)隨(惰)疾事,易口舌,不羞辱,輕惡言而易病人。

長沙馬王堆二、三號漢墓·合陰陽107,西漢

三曰舌溥(薄)而滑,徐屯; 四曰下汐股濕,徐操。

長沙馬王堆二、三號漢墓·天下至道談54,西漢

乳堅鼻汗,徐葆(抱); 舌薄而滑,徐傅; 下夕(液)股濕,徐操。

張家山漢簡·脈書39,西漢

上穿責(脊)之内廉,毄(繫)於腎,夾(挾)舌本。是勭(動)即病,悒悒如亂。

漢印文字徵

羊舌處。

無量義經,北齊

唇舌赤好若丹花,白齒四十猶珂雪。

蘇慈墓誌,隋

舉直平心,連從掉舌。

俱慈順墓誌,唐

莫不任重喉舌,寄惟腹心。

石經周易,唐

上六,咸其輔頰舌。

《説文》: “舌,在口,所以言也、别味也。从干从口,干亦聲。”

許慎對“舌”的字形分析不准確。甲骨文和金文中的“舌”字下部爲口,上部象舌頭從口中吐出之形,是一個象形字。同時,有些字形左右加小點,蓋以示口水。至戰國,“舌”上部變化爲“干”,這應該就是許慎認爲它“从干从口,干亦聲”的原因。另,戰國郭店楚簡中“舌”下部增添“肉”符以表意。

舌shé

甲骨文以来的会意字。从干从口。干象口中吐出的舌形。隶楷上讹从千。是人和动物嘴里辨别滋味、帮助咀嚼和发音的器官。组词如:舌锋(转义指尖锐流利的话)|舌战群儒。引申指像舌的东西,如铃中的锤。

舌★常◎常

shé象形,甲骨文、金文、小篆象舌头自口中向外伸出之形,隶定为“舌”。本义为舌头,引申为像舌头一样的东西。说话时舌头要动,故又引申为言语。

【辨析】

❶以“舌”作意符构成的字多表示舌头的动作、滋味,如“舐、舔、话、甜”。

❷以“舌”作音符构成的形声字读音不同。huó:活∣kuò:括、蛞∣ɡuō:聒∣ɡuā:刮、栝、鸹∣huà:话∣shì:适。

❸在台湾,“舌”的起笔是横,不是撇。

舌 (shé)

(shé)

舌在口中,物入口,必干於舌。干亦聲。

【按】舌,甲骨文作 、

、 ,象伸出舌頭之形,邊有口水。 小篆理據重構,以爲從干、口會意。

,象伸出舌頭之形,邊有口水。 小篆理據重構,以爲從干、口會意。

*舌zdjiat

[甲骨]

[金文]( )

)

[小篆]《說文》:  ,在口所以言也、別味者也。从干、口。干亦聲。凡舌之屬皆从舌。(三篇上)

,在口所以言也、別味者也。从干、口。干亦聲。凡舌之屬皆从舌。(三篇上)

舌形,舌有紋理,簡化後像是有分歧。

- 千转丹是什么意思

- 千载是什么意思

- 千载一会是什么意思

- 千载一合是什么意思

- 千载一圣是什么意思

- 千载一弹是什么意思

- 千载一日是什么意思

- 千载一时是什么意思

- 千载一逢是什么意思

- 千载一遇是什么意思

- 千载不偶之秘书是什么意思

- 千载不相违是什么意思

- 千载之任是什么意思

- 千载之功是什么意思

- 千载之遇是什么意思

- 千载争传一枝花是什么意思

- 千载休期,时难再得。是什么意思

- 千载佳句是什么意思

- 千载后谁传好句,十年来总淡名心。是什么意思

- 千载图中今古事,万石溪头长短亭。是什么意思

- 千载壹合是什么意思

- 千载奇逢是什么意思

- 千载奇逢,无如好书相遇是什么意思

- 千载奇逢,无如好书良友是什么意思

- 千载奇遇是什么意思

- 千载奸纤羞白骨,一时夷坦擅清风。是什么意思

- 千载心堂是什么意思

- 千载无患是什么意思

- 千载是非难重问,一江风雨好闲吟。是什么意思

- 千载楚襄恨,遗文宋玉言。是什么意思

- 千载流芳是什么意思

- 千载狠是什么意思

- 千载独步是什么意思

- 千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论.是什么意思

- 千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。是什么意思

- 千载留芳是什么意思

- 千载白衣酒,一生青女霜。是什么意思

- 千载百载是什么意思

- 千载芸香:城关图书典籍溯源是什么意思

- 千载英雄鸿去外,六朝形胜雪晴中。是什么意思

- 千载虹桥新路。是什么意思

- 千载难逢是什么意思

- 千载难逢的好机会是什么意思

- 千载难遇是什么意思

- 千载难遇千载一逢是什么意思

- 千载难遇虎瞌睡是什么意思

- 千载鹤归犹有恨,一年人住岂无情。是什么意思

- 千辐临顶,十在随跸。是什么意思

- 千辛万苦是什么意思

- 千辛百苦是什么意思

- 千迴百转是什么意思

- 千道斋是什么意思

- 千道齋是什么意思

- 千部一腔是什么意思

- 千部一腔,千人一面是什么意思

- 千部论主是什么意思

- 千里是什么意思

- 千里一官嗟独往,十年双鬓付三霜。是什么意思

- 千里一官空白首,十年双眼又黄花。是什么意思

- 千里一日是什么意思